Полная версия

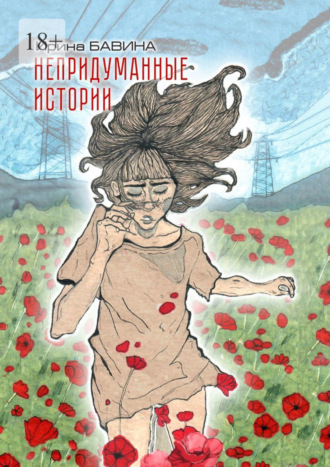

Непридуманные истории

Бабушка Ира

Родители все время были на работе. Мама пошла работать, когда мне было восемь месяцев, и со мной дома оставалась моя бабушка. Бабушка Ира была потрясающей свекровью, она очень любила и защищала нас, ее внуков, берегла маму и уважала папу. Готовка, дети, магазины – все было ей по силам. Прожили мы вместе с бабушкой долгих семнадцать лет. Мое детство очень скрасили бабушки.

В мои семь месяцев от роду к нам переехала бабушка, папина мама, олицетворение моего тепла и любви, Ирина Васильевна Гурова (в девичестве Ускова). Женщина, которая была эталоном и образцом сильной русской женщины, моя умница. Ее поступки, слова, наставления, отношение к жизни – это тот фундамент, на котором созидался мой характер и мое будущее. В нашей семье был культ бабушки. Никто не мог ей возражать и не слушаться. Даже мысль огрызнуться и нагрубить бабушке просто не представлялась возможной, и такого никогда и не случалось! Сейчас пишу о ней и улыбаюсь, родная моя «Арина Родионовна», как у Пушкина, кормилица.

О своем деде же, Михаиле Антоновиче, я узнала только от бабушки. Папа о нем никогда не рассказывал, а я почему-то никогда и не спрашивала. Подсчитав, могу сказать, что моему отцу было восемь лет, когда призвали деда на фронт, и он так и не вернулся с войны. Бабушка получила похоронку о том, что пропал без вести. В повествовании о своей жизни бабушка Ира как-то поделилась своей историей. Снится ей сон, как она со своими тремя сыновьями пошла по улице, где они жили тогда в городе Шахты Ростовской области, в самое ее начало. Я даже припоминаю, о каком доме говорила бабушка, где забор стоял на каменном основании. Она мне его показывала в детстве. И рассказывает же дальше, стоит на этом каменном основании поп в черной рясе с большим крестом на животе и раздает толпе людей крестики, причем разные. «Я – говорит – подхожу, он мне в руку передает три маленьких крестика для детей и один большой черный крест: „На, возьми, это тебе!“ И тут проснулась я и завыла, поняла, что погиб мой муж, твой дед». И вправду, он так и не вернулся. Я в детстве, слушая бабушку, про себя мечтала, чтобы дедушка не погиб, а сбежал бы в Америку и жил бы там с другой семьей. Он был очень умный, или как сейчас бы сказали, предприимчивый. Но вестей так и не пришло ни из Америки, ни из России. Пропал без вести. Даже некуда поехать цветы положить и поклониться ему.

Буквально две недели назад, в июне 2020 года, я узнала, где поженились дед с бабушкой. Совершенно случайно из интернета я узнала о месте, откуда призывался родной брат бабушки, дедушка Гриша. Корни моего отца тянутся из Рязанской области Сапожковского района села Кривель, места рождения бабушки Иры, его мамы. После замужества она перебралась в село Дмитриевка, рядом с тем селом, в семи километрах от силы. Мне в детстве бабушка говорила, что она с тех мест, где родился Есенин. И теперь я точно знаю, где это. Дед был легендарным. Бабушку он засватал, когда ему было девятнадцать лет, а ей – двадцать один год. По меркам того времени она была уже старой девой. Бабушка утверждала, что красавицей никогда не была: маленькая на кривых ножках и с бесцветными серыми глазами. Жила она в богатой семье, зажиточной. Как-то раз зимой, сидя на кухне, когда мне было тринадцать лет, бабушка рассказывала: «Иринка, у меня было две шубы: одна мутоновая, а вторая – из светлого руна и подбитая изнутри мехом морского котика; три тулупа: один из овчины, один вышитый нарядный и дубленка „с чем-то“». Я слушала, открыв рот, так как дубленки той порой только входили в моду, а у меня была искусственная шубка, нифига не греющая, коричневая с капюшоном, как тогда говорили, шуба из дохи. Что такое «доха», я до настоящего момента не имела представления. По мне, так это «дохлая негреющая шуба». (В этот момент я решила все-таки посмотреть значение этого слова.) Оказывается, ДОХА́ (калмык.) – это шуба мехом внутрь и наружу. В общем слушала бабулю и восторгалась. Сколько братьев и сестер у нее было – не знаю. Знала только про одного родного ее брата, деда Гришу. О нем тоже будет рассказ, но позже. Сегодня обратилась к «Гуглю», так я называю интернет, и обмерла: в селе Кривель на обелиске 24 человека с фамилией Усков. Наверняка это наши родственники по бабушке Гуровой (Усковой) Ирины Васильевны. Позвонила Гене, моему любимому брату, тот выслушал и в ответ спрашивает: «Ну что, поедем?» Ага, в карантин прям нас туда и пустили.

У деда, Михаила Антоновича Гурова, 1903 года рождения, и бабушки, Ирины Васильевны Гуровой (Усковой), 1900 года рождения, было шестеро детей, но трое старших умерли во младенчестве, в возрасте до года. Четвертым родился дядя Вася, старший брат папы. Родился он в Рязанской области 6 января 1930 года (по паспорту). В то время уже во всю шла коллективизация, сопровождавшаяся неизбежным раскулачиванием и голодом. Дед собрался и уехал за счастливой жизнью в Ростовскую область работать в город Шахты. Там он записался и, окончив курсы, стал машинистом паровоза. Свекровь, моя прабабушка, когда исполнилось девять месяцев Васе, и прошло шесть месяцев спустя после «бегства за хорошей жизнью» ее сына, бабушкиного мужа, посадила мою бабушку за стол и сказала: «Не гоже жить порознь. Собирайся к мужу!» До сих пор в голове не укладывается, как женщина с грудничком на руках села в теплушку и поехала неизвестно куда без предупреждения, но рискнула! Она-то и поезда в жизни не видела. Трое суток добиралась она в город Шахты к деду. Нагрянула нежданно-негаданно, разогнала всех подружек, и стали они жить на улице (кстати, я помню эту улицу) Гоголя в доме номер тридцать два. Там в 1933 году двадцать девятого июля родился мой папа, и в 1937 году – младший брат отца, дядя Витя.

Дед был настоящим добытчиком. Первая кухонная посуда, хорошие металлические кастрюли были в доме у бабушки, водились денежки, и перед самой войной дед раздобыл большой отрез метров двадцать пять сукна, серого шерстяного. Как говорила бабушка, она всю войну его благодарила за сукно. Для пацанов шила брючки, рубашки. Этим и перебивались. А так и надеть-то было нечего в то время. Своих детей дед любил, играл с ними. Но бывало, увлекался женской красотой. Бабушка его контролировала. Однако семью чтил, руку на бабушку не поднимал. И вот в далеком 1941 году шестнадцатого октября Шахтинский ГВК призвал дедушку на фронт. Ушел и пропал без вести 19 июня 1942 года (как считалось), о чем есть запись в картотеке за май 1943 года. Справку Гена нашел в интернете на сайте «Мемориал», вот такую маленькую весточку мы получили из прошлого. А бабуля так и не дожила до этого. «Очень было обидно, – говорила бабушка, – сегодня забрали, а на следующий день пришла бронь на машиниста поезда. Очень востребованы они были на войне. Может, и жив остался бы». Бабушка мечтала узнать и поехать к нему на могилку, но где пропал дед, где лежат его останки, мы, его потомки, так и не узнали. Хотя у меня еще надежда не угасла, вдруг повезет, и найдут его поисковики. Но, увы, пока нет.

В интернете есть информация, что «19 июня 1942 года, на 363-й день войны, на северном участке под Севастополем войска вышли к большой Северной бухте. В руках противника здесь осталась только Северная коса с артиллерийскими батареями. Положение на участке 30-го армейского корпуса не изменилось – захвачен участок железной дороги Волчанск-Белгород севернее Волчанска. На остальных участках фронта никаких изменений не произошло. Только на Волхове противник снова предпринял мощные атаки против группы Ванделя и благодаря недостаточной поддержке наших войск авиацией, действия которой были скованны плохой погодой, добился тактических успехов». Получается, что Михаил Антонович или в Севастополе лежит, или с генералом Власовым воевал и попал в котел, погиб или плен. Может, на Сопун горе, где в это время шли ожесточенные бои. Я же склоняюсь к мысли, что все-таки в Севастополе.

В 1932 году они вселились в готовый дом, купленный дедом Михаилом. Домик, в котором они жили, снаружи был покрашен сине-зеленой краской, внутри крошечный по нынешним меркам, метров тридцать площадью. Я там бывала в детстве. Деревянный, покосившийся и очень низкий, три малюсенькие комнаты отапливались углем. Печка еще сохранилась, но уже не топилась. Я застала уже батареи водяного отопления, видно, к моему времени прогресс все-таки дошел. Стены были оштукатурены и покрашены побелкой. Помню деревянный потолок из досок, покрашенный масляной белой краской. В деревянную круглую балку перекрытия (по сути обыкновенное бревно) на потолке было вкручено огромное, как мне тогда казалось, кольцо в палец толщиной и сантиметров пятнадцать в диаметре, которое служило креплением для люльки, но ее саму я не видела. Бабушка рассказывала, что папа и дядя Витя спали в этой люльке маленькими. В очень крошечной светелке, метров двенадцать, которая служила залом, висели ходики, часы в форме деревянного домика. О, как они мне нравились! Они тикали, снизу висели цепочки с тяжелыми чугунными шишечками, за которые можно было дергать или просто трогать, кукушка тоже была, но она не куковала. Они тикали так громко, от чего в домике становилось очень уютно. У Любочки, моей двоюродной сестры, на подоконнике в самой маленькой дальней комнате стояли милые часики, очень интересные, в виде девочки. Она шевелила глазками влево и вправо на каждый шаг секундной стрелки, а внизу двигались попеременно ножки. У меня таких не было, поэтому я им и приделала «ноги», сломала, толкая туда-сюда двигающийся механизм и ловя «живые глазки» своими маленькими пальчиками.

Во дворе поодаль, в метрах пяти, отдельно возвышалась над домом летняя кухня, однокомнатная белая хатка со ступенями и с печкой, выложенной кирпичом и отапливаемой углем. Там готовили еду, летом обедали, варили варенье, солили огурцы, помидоры, капусту, там же эти закрутки и хранились. Повсюду во дворе на земле лежали камушки рыжего, черного, желтого цвета. Это отходы от сожженного угля, которыми выстилали дорожки. В огороде росла зелень и овощи: свекла, лук, картошка, морковь. Бабушка рассказывала: «Во время войны мы от голода не пухли: сеяли, растили огород, ухаживали за коровой и трудились с утра до поздней ночи. А вот те, кто ленился – те умирали». Какие деревья росли в саду – не помню, кроме вишни перед домом возле зеленой калитки. В конце огорода с покосившимся забором из палок с правой стороны стоял такой же деревянный некрашеный полусгнивший туалет. В досках были большие щели, через которые изнутри было видно огород и прилегающую территорию. Я боялась туда ходить, там жужжали и летали мухи, дурно пахло, и пауки вили паутину. Туалетной бумаги в помине не было. Были листочки из старых газет, аккуратно порванные и нанизанные на большой гвоздь возле двери. Ими и пользовались в обиходе, но предварительно надо было сильно «пожамкать» листик старой корреспонденции. Дверь просто прикрывалась, и закрыть ее не представлялось возможным, так как она уже перекосилась и держалась на «добром слове», но держалась, хотя петли были старые уже и ржавые. И все это можно было потерпеть, изредка посещая этот домик, но пауков я боялась до смерти, поэтому бабушка позволяла присесть где-нибудь, не доходя до него. А вот ночью если вдруг нужно сходить было до «ветру», как говорили, для этих нужд в предбаннике стояло оцинкованное ведро с зеленой отбитой крышкой. Со времен войны практически все так и сохранилось, кроме новой построенной летней кухни.

Про военные годы бабушка Ира вспоминает, что они выжили еще благодаря корове и двум участкам земли в одиннадцати верстах от дома. Там бабушка сажала кукурузу, которая давала неплохой урожай – сорт был хороший, початков навязывалось по четыре-пять штук на растении. Белая, вкусная и красивая была кукуруза. В будущем этот сорт папа привез на Украину к другой моей бабушке Гаше. Соседи в очередь становились, чтобы бабушка Гаша поделилась кукурузой на семена. Полол, сеял, ухаживал, а потом и собирал кукурузу с матерью мой папа. Работали на участке целыми днями, от рассвета до заката. На корове возили мешки с урожаем. Витька дома оставался на хозяйстве, да и был совсем маленький. Дядя Вася пас корову, доил ее, а потом продавал молоко, сметану, масло на рынке. Карточек не было, так и выживали. Как-то раз за столом папа рассказал такую историю. Однажды уже в конце войны сильно уж нагрузили они корову и «подорвали» ее. Что это значит, я только примерно понимаю, но все равно не совсем. Корова заболела и отцу пришлось вести ее на бойню. «Я – говорит – веду ее, а сам реву, а у нее такие глаза, как будто все понимает и плачет, так на всю жизнь и запомнил этот взгляд Зорьки».

Позже уже в этом доме жил дядя Вася, старший брат моего отца и мой крестный, со своей женой, тетей Катей, и моей любимой сестренкой Любочкой. Не помню, в каком году они все же продали этот домик, но точно после того, как дядя Вася получил квартиру от работы, рядом с Артемом в поселке Заводской. Деньги, вырученные от продажи дома, отдали бабушке, а та поделила их. Большую часть она отдала папе, почему-то мне кажется, в сумме пятьсот рублей. В то время это были огромные деньги. Со слов мамы, до появления меня бабушка еще жила там с семьей Василия. Будучи уже работая в Ростове, папа мотался каждые выходные к своей матери, а позже и с моей мамой после их свадьбы. Возил гостинцы, деньги, еду, одежду, он очень заботился о своей маме.

Вспоминаю, как бабушка ходила всегда в платочке, беленьком хлопковом и с милым орнаментом из синих или черных цветочков. Волосы были негустые, но всегда собирались черными шпильками в пучок и закреплялись гребешком, такой полукруглой пластмассовой расческой с слегка извилистыми зубьями. Она делала гулю, вставляла гребешок и сверху надевала платочек.

Я многим рассказываю, как мне в жизни повезло: уклад, уважение и почитание старших заложены с молоком матери в нашей семье. Это очень помогало. Все в этой жизни зависит от воспитания. Бабушка для нас была святой в доме. И она учила меня: «Запомни, внученька, будешь выходить замуж, пусть муж будет рябой, кривой, некрасивый, но русский». Это говорилось без какого-либо националистического умысла, а с тем, что если мне придется жить в семье другой национальности, то всю жизнь потом буду доказывать, что я хоть и пришлая, но лучшая. «Если муж поднимет на тебя руку, собирай детей и уходи. Независимо, есть ли в чем или куда идти, главное, уходи и больше не возвращайся. Жизни не будет, все равно будет бить». «Если хочешь устроить скандал, взбучку, ругань со своим мужем, имей в виду, что ты на сто пудов права, но тебе первой и мириться придется». «Никогда не позволяй ругаться матом дома, особенно в присутствии мужа. Ты будешь ругаться, а он больше твоего будет поносить тебя бранными словами». «Если хочешь, чтобы был вкусный борщ, должно быть много мяса и обязательно двух сортов – свинина и говядина, и все продукты – свежими». Эти наставления, да и не только эти, очень мудрые. Я, в свою очередь, их своим детям передала.

Три сына моей легендарной бабушки были удивительно похожи на героев из русских сказок: «Старший был детина, средний был – ни так, ни сяк, ну а младший вовсе был дурак». Хотя внешне все весьма красивые, дядя Вася, мой крестный, был похож на бабушку, а младшенькие, кареглазые – в деда. Образование дать удалось только одному из трех братьев – дяде Васе. Он закончил «семилетку» (столько лет тогда учились в школе). Папа же всегда говорил, гордясь, когда спорил, доказывая свою правоту: «Мы институтов не кончали!» Или: «У меня всего лишь четыре класса церковно-приходской школы».

Детство их выпало на лихое и горькое время, была война. Шахты 206 дней были оккупированы немцами. Сейчас, когда уже открываются архивы, можно многое прочесть и узнать. Вот что довелось узнать мне на одном сайте в интернете. Всего за время оккупации города было выслано в Германию около 3500 жителей – это 20 эшелонов, преимущественно юношей и девушек в возрасте 15—20 лет. Царил террор. В связи с политикой «нового порядка» фашистскими руководящими органами был издан целый ряд новых более жестких приказов по усилению террора. Так, например, в «Инструкции по борьбе с партизанами на Востоке», изданной главным командованием сухопутных войск осенью 1942 года, при проведении карательных операций против партизан и тех, кто им помогал, требовалось применение «чрезвычайных мер» как к партизанам, так и ко всем гражданским лицам, вплоть до расстрела и повешения. Эта варварская инструкция несколько позже была дополнена приказом Кейтеля от 16 декабря 1942 года, действовавшего на основе указаний Гитлера. Данным приказом войскам вменялось в обязанность применение любых средств, в том числе против женщин и детей, для подавления сопротивления. Особенно свирепствовал в городе гестаповец Дэппе. Имея агентуру из предателей-местных обывателей, он выуживал важную информацию о настроениях в городе, принимал непосредственное участие в арестах, пытках и расстрелах (в том числе стариков, женщин и детей). Расстреливали коммунистов, руководящих работников города, членов их семей, просто невинных жертв по доносам. Палачей не трогало, кто перед ними: старик, женщина или ребенок. Незадолго до освобождения города на двух подводах привезли ребятишек из приюта и сбросили в ствол шахты живыми. После оккупации специальной Чрезвычайной Комиссией по расследованию злодеяний фашистов в Шахтах было установлено, что в городе гитлеровцы замучили и расстреляли 13854 человека.

Рассказываю это, чтобы показать весь ужас бытия моей бабушки Иры и трех ее пацанов, переживших это суровое время тут, совсем рядом, ведь Шахты-то всего лишь в полутора часах езды от Ростова. И вот одна шалость-геройство моего отца, о которой я узнала. На Артеме (именно так местные называли район города Шахты) по прилегающей улице, где жил папа, ехал грузовик и вез одежду для фрицев. Отец со своими друзьями-приятелями, тогда им всем было по девять лет отроду, запрыгнули в крытый грузовик и полмашины обмундирования сбросили на слякотную дорогу прямо в грязь. Спрыгнули в последний момент и в рассыпную разбежались и спрятались. Немцы выскочили из кабины и три очереди из автомата полетели им вслед, но мальчишкам несказанно повезло. Бабушка была ни жива, ни мертва, когда узнала о «подвиге» героя. Зато маленький партизан был уверен, что он – герой-мститель! Получил от матери «на орехи» по полной. Мать хорошенько хворостиной «отходила» его и спрятала. Потом еще неделю не выпускала на улицу. А на ближайшей улице провели чистку изверги – постреляли подростков. Сколько постреляли, не знаю.

Слухи о зверствах в основном распространялись на базаре. Там никто ничего не продавал, но процветал обмен, менялись всем. Туда ходила или сама бабушка Ира, или старший брат Вася. Он был очень спокойный и рассудительный и справлялся с обменом хорошо. Молоко, сметана, сливки выменивались на спички, сало, свечи и т. д. Все новости о происходящем в городе Вася приносил тоже первым. Он и рассказал своей маме об этих зверствах. А у папы, видно, был хороший ангел-хранитель, раз жив остался. «Это подвиг разведчика» – я слышала от папы. И когда я его просила рассказать мне про детство или юность, он отвечал, что был шпаной и хулиганом. Для маленькой справки, к тридцати девяти годам жизни отца на Артеме из его большой компании сверстников в живых остались только двое друзей-товарищей его возраста. Он называл только их прозвища, но в моей памяти их имена не сохранились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.