Полная версия

Проективная методика «Несуществующее животное». Руководство и результаты психодиагностического исследования взрослых пациентов с различными расстройствами эмоционально-личностной сферы

Следующий шаг в процессе валидизации методики был сделан М. К. Акимовой, Т. Н. Алехиной и Ж. В. Таратутой [4]. В 2004 г. ими была проведена «психометрическая квалификация методики». Исследование проводилось на выборке, состоящей из школьников (193 человека), включающей 90 старшеклассников (14–17 лет), 56 школьников в возрасте от 9 до 12 лет с нормальным уровнем психического развития и 47 школьников с задержкой психического развития. Отдельные показатели рисунка несуществующего животного, соотносимые с некоторыми психологическими характеристиками, были объединены исследователями в восемь симптомокомплексов: агрессивность, демонстративность, тревожность, общительность, самоконтроль, депрессивность, инфантильность и самооценка. Для проверки валидности выделенных симптомокомплексов испытуемые оценивались с помощью батареи психодиагностических методик, уже прошедших проверку на надежность и валидность. Для этой цели по отношению к старшеклассникам (14–17 лет) применялись следующие методики: шкала тревожности А. М. Прихожан, патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А. Е. Личко, опросник самоотношения (ОСО) В. В. Столина и С. Р. Пантелеева, 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла, опросник волевого самоконтроля (ВСК) А. Г. Зверкова и Е. В. Эйдмана, опросник агрессии Басса-Дарки, опросник EPI Г. Айзенка, личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлор в адаптации В. Г. Норакидзе, опросник эффективности самопрезентации В. Вилюнаса и А. Кравченко, модифицированная шкала измерения одиночества Рассела. Для диагностики детей 9–12 лет использовались следующие методики: 12-факторный личностный опросник Р. Кеттелла в адаптации Э. М. Александровской и И. Н. Гильяшевой, шкала явной тревожности А. Кастанеды, В. Мак-Кандлесса, Д. Палермо в адаптации А. М. Прихожан, тест тревожности Р. Тэммла, М. Дарки и В. Амена в адаптации В. М. Астапова, фильм-тест Р. Жиля, графический диктант Д. Б. Эльконина, методика де Греефе на самооценку.

В статистическом анализе авторы использовали метод вычисления ранговых корреляций Ч. Спирмена и критерий различий Манна-Уитни. Исследователи экспериментально доказали, что все выделенные ими симптомокомплексы методики «Рисунок несуществующего животного» обладают высокой степенью валидности при интерпретации рисунков старших подростков в возрасте 14–17 лет. При изучении личностных характеристик детей в возрасте 9–12 лет с нормальным психическим развитием выяснилось, что высокой валидностью обладают показатели пяти симптомокомплексов (агрессивность, тревожность, депрессивность, инфантильность, общительность). При обследовании детей 9–12 лет с задержкой психического развития – показатели только двух симптомокомплексов (тревожность и самооценка).

Одновременно клинические психологи эмпирически и экспериментально исследовали возможности применения данного метода. Предпринимались попытки использования методики для решения задач дифференциальной диагностики.

Т. Н. Краско было описано два рисуночных симптомокомплекса, наблюдаемых у больных неврозами и психопатиями [121]. Ее исследование выявило статистически подтвержденные отличия рисунка невротиков, независимо от клинической формы невроза, от нормативной группы. Для рисунка невротика характерно: краевое расположение, тяготение к левому верхнему углу, мелкий размер, отсутствие сплошной линии, слабый нажим, наличие выделенных или заштрихованных участков. «Детали рисунков закруглены, зрительно завершены, могут быть наведены несколько раз. Отсутствует размашистая штриховка и крупные элементы. Сами образы чаще всего тривиальны, построены по принципу объединения деталей различных животных, дублирования или отсутствия какого-либо органа у обычного животного. В рисунках больных неврозами не встречаются подчеркнуто нереальные образы и животные, имеющие сходство с неживыми объектами. Образный ряд в рисунках невротиков беден, животные воспринимаются как статичные «бесхарактерные» и характеризуются обычно как «пассивные». Рисунки психопатов являются в целом более «фантазийными», чем рисунки здоровых людей и больных неврозами, у них больше стремления дать объем, подчеркнуть деталь штриховкой, нарисовать животное в динамике, придать ему «внутреннее выражение». Им более характерен крупный размер, центровая композиция, направленность анфас или вправо. Они демонстрируют снижение адаптивных возможностей, часто выступающее в гиперкомпенсаторном варианте: резкое усиление «внешней защиты», агрессивные тенденции, наличие дополнительных органов и частей тела, резкое несовпадение рисуночного образа животного с тем, что рассказывается о нем в беседе (например, слабому мелкому и неустойчивому животному могут приписываться сверхъестественные возможности). Сравнивая рисунки здоровых людей, невротиков и психопатов, автор отмечает, что «по одним параметрам рисунки нормативной группы находятся между рисунками невротиков и психопатов, а по другим – рисунки больных этих двух нозологий почти совпадают друг с другом, резко отличаясь от нормативных». Основным признаком, по которому проективные рисунки невротиков и психопатов достоверно отличаются от рисунков здоровых, является наличие выделенных или заштрихованных участков, особенно в сочетании с отсутствием четкой непрерывной линии и с расположением в верхней части листа или с краевым расположением.

Н. Е. Богдановой, А. Г. Соловьевым, П. И. Сидоровым были выделены «специфические признаки» рисунка несуществующего животного у больных с алкогольной зависимостью. К ним были отнесены следующие признаки рисунка: выходит за правый или левый край листа, расположен вверху справа; очень мелкий размер рисунка; две и более головы, расщепленная голова, голова развернута затылком; отсутствие глаз, толстая крупная шея, нос в виде пятачка, язык, несоразмерно большие дистальные отделы конечностей, копыта [18].

Г. Ф. Музыченко было предложено расширить диагностические возможности метода (так как рисунок мог быть крайне лаконичен и малоинформативен) путем изменения процедуры проведения. Метод был дополненен стандартизированным пострисуночным опросом, а также был показан проективный характер полученного с его помощью экспериментального материала [68].

Н. В. Плужниковой, П. В. Яньшиным было проведено исследование особенностей «Я-образа» и проективного образа животного у детей в сравнении со взрослыми. Исследование показало следующие результаты. Во-первых, в проективном образе отражается «Я-образ» испытуемых. Во-вторых, точность этого отражения (проекции) у детей гораздо выше, чем у взрослых (особенно это касается телесного Я). В-третьих, психологическая проекция у детей представляет собой более однородное явление, поскольку обратная проекция (контридентификация) практически отсутствует. В-четвертых, в проективном образе детей находит отражение более широкий спектр личностных и телесных характеристик, чем у взрослых. В-пятых, отношение к процедуре обследования у детей не оказывает определяющего влияния на точность проекции «Я-образа» на рисунок. В-шестых, композиционные параметры рисунка – размер и положение его по вертикальной оси «верх / низ» – не связаны с самооценкой у детей [121].

Используя методику при обследовании детей, А. Л. Венгером были эмпирически выделены некоторые признаки рисунка и рассказа, соответствующие различным эмоционально-личностным особенностям и нарушениям, разработаны ее оригинальные модификации: «Злое животное», «Счастливое животное», «Несчастное животное». На примере конкретных случаев показана эффективность ее использования при психологическом консультировании и психокоррекции детей [22].

Однако, несмотря на проведенные исследования, а также на накопленный богатый и в целом позитивный практический опыт, и сегодня у психологов, активно использующих методику на практике как в нашей стране, так и за рубежом, остается много неразрешенных вопросов. Например, остается открытым вопрос о валидизации метода. Все ранее предпринятые в этом направлении исследования проводились на сравнительно небольших выборках испытуемых (от 30 до максимально 193 человек), включающих главным образом детей школьного возраста, и преимущественно без выраженных психических отклонений. В исследованиях выявлялись взаимосвязи некоторых эмоционально-личностных характеристик испытуемых с отдельными, сравнительно немногочисленными признаками рисунка. Наряду с этим продолжают оставаться актуальными вопросы: о возможности использования методики для решения психодиагностических задач в психиатрии; об особенностях интерпретации экспериментального материала в зависимости от возраста испытуемых (дети или взрослые), состояния их психического здоровья (норма или патология) и др.

В этой книге предпринята попытка хотя бы отчасти восполнить имеющиеся пробелы. Во-первых, сделать следующий шаг в процессе валидизации методики. Изучая большую выборку взрослых пациентов с различными нарушениями эмоционально-личностной сферы, выявить наличие статистически значимых взаимосвязей многочисленных параметров рисунка и рассказа с определенными эмоционально-личностными нарушениями и некоторыми психическими заболеваниями. Во-вторых, предложить практическое руководство по проведению методики и интерпретации полученных результатов при использовании ее для решения психодиагностических задач в клинической психологии и психиатрии.

Часть 2. Психодиагностическое исследование и результаты статистического анализа

Цель

Целью настоящего исследования было, используя статистические процедуры, выявить наличие связей между выделенными в экспериментальном материале методики «Несуществующее животное» многочисленными параметрами рисунка и рассказа, с одной стороны, и определенными эмоционально-личностными нарушениями и некоторыми психическими заболеваниями – с другой[2].

Психодиагностическое исследование

Исследование пациентов осуществлялось на кафедре психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов и в стационаре психиатрической больницы № 14 г. Москвы, являющейся клинической базой кафедры.

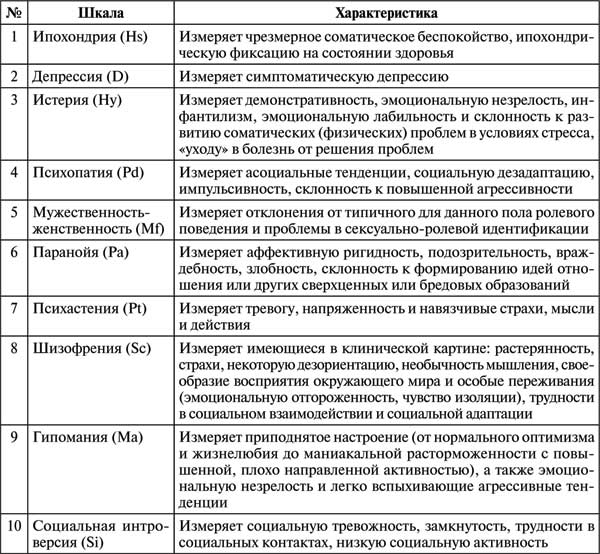

Патопсихологическое исследование включало в себя изучение истории болезни пациента, изучение его познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы. Для исследования эмоционально-личностной сферы использовались определенные методики. Во-первых, миннесотский многофакторный личностный опросник (MMPI), разработанный в 40-х гг. XX в. американскими психологами Дж. Маккинли и С. Хатуэем. Опросник был переведен, адаптирован и рестандартизирован для применения его в отечественных условиях с учетом социально-этнических и культуральных факторов в 1967 г. Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым, а также в 1971 г. Л. Н. Собчик. Нами использовался предложенный Л. Н. Собчик сокращенный вариант опросника, содержащий 378 утверждений и позволяющий получить личностный портрет пациентов только по базисным шкалам (в отличие от полного варианта, содержащего 566 утверждений). Во-вторых, цветовой тест Люшера. В-третьих, проективные рисуночные тесты: «Дом – Дерево – Человек», «Рисунок семьи», а также тест «Рисунок несуществующего животного», дополненный стандартизированным пострисуночным опросом.

Анализируемые данные

Данные патопсихологического исследования

Изучение экспериментального материала, полученного при выполнении всеми обследованными пациентами теста «Несуществующее животное», позволило эмпирически выделить 82 параметра рисунка и 109 параметров рассказа (Приложение 2). Параметры рисунка включали в себя общие параметры: размер, положение на листе и др. И частные параметры рисунка несуществующего животного: рога, хвост, панцирь и др. Параметры рассказа также включали общие параметры: нарушение логичности рассказа, прямое проявление в нем психопатологии и др. И частные параметры рассказа о несуществующем животном: среда его обитания, характер защиты, отношения с окружающими и т. д.

Опираясь на используемые при исследовании пациентов личностные тесты, были выделены такие эмоционально-личностные нарушения или характеристики, встречающиеся при различных психических заболеваниях: депрессивность, тревожно-фобические расстройства, агрессивность, социопатичность (психопатичность), инфантильность или эмоциональная незрелость, демонстративность (истероидность), паранойяльность, гипоманиакальность, интровертированность (шизоидность) и мужественность-женственность.

Для достижения основной цели проводимого анализа, а именно выявления достоверных взаимосвязей между различными параметрами рисунка и рассказа методики «Несуществующее животное» и некоторыми эмоционально-личностными нарушениями, использовались результаты только теста MMPI. Это определялось тем, что MMPI уже является валидизированным опросником, что позволяет применить его в качестве «золотого стандарта». Каждая из перечисленных выше эмоционально-личностных характеристик измеряется в MMPI следующими клиническими шкалами (табл. 2). Депрессивность – высоким показателем (выше 70 т) по шкале депрессии (D) и / или низким показателем (ниже 50 т) по шкале гипомании (Ma). Тревожно-фобические нарушения – высокими показателями по шкалам: психастении (Pt) и шизофрении (Sc). Агрессивность – высокими показателями по шкалам: психопатии (Pd) и гипомании (Ma). Социопатичность (психопатичность) – высоким показателем по шкале психопатии (Pd). Инфантильность (эмоциональная незрелость) – высокими показателями по шкалам истерии (Hy) и гипомании (Ma). Демонстративность (истероидность) – высоким показателем по шкале истерии (Hy). Паранойяльность – высоким или очень низким показателем по шкале паранойи (Pa) (при одновременно высоком значении шкалы (L) и / или (К)). Гипоманиакальность – высоким показателем по шкале гипомании (Ma). Интровертированность (шизоидность) – высоким показателем по шкале социальной интроверсии (Si) и (Sc). Мужественность-женственность – высокими показателями по шкале мужественности-женственности (Mf): мужественность у женщин – высоким показателем по этой шкале в женском профиле и, соответственно, женственность у мужчин – высоким показателем в мужском профиле. При кодировании личностного профиля применялся метод Уэлша. Согласно этому методу, все базисные шкалы записываются соответственно их порядковым номерам в последовательности от наиболее высоких шкал к наиболее низким шкалам. Чтобы показать их место на профиле в соответствии со шкалой Т-баллов, используются следующие знаки: шкалы, находящиеся на уровне 120 Т и выше, обозначаются знаком «!!», 110 Т – «!», 100 Т – «**», 90 Т – «*», 80 Т – «’’», 70 Т – «’», 60 Т – «-», 50 Т – «/», 40 Т – «:», 30 Т – «#». Для шкал достоверности: лжи (L), достоверности (F) и коррекции (K) в индексе профиля используется тот же принцип расположения и те же обозначения.

Таблица 2. Клинические шкалы MMPI

Из историй болезни пациентов (независимый диагноз психиатра) была получена информация о наличии у некоторых из них следующих психических заболеваний: шизофрении, нервной анорексии (ограничительный вариант), булимического расстройства (как самостоятельное заболевание и вариант или этап в развитии нервной анорексии) и алкоголизма, а также дисморфофобического расстройства тела (в рамках нервной анорексии). Психические заболевания были диагностированы психиатрами с помощью ранее валидизированной Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10, 1994) [66], которая в части описания психических расстройств, в свою очередь, была создана на основе «Руководства по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM-IV, 1994), разработанного американской ассоциацией психиатров.

Характеристика выборки

Из более двух тысяч обследованных пациентов для анализа было отобрано 796 человек. Выборка производилась на основании следующих критериев. Первый критерий – возраст пациентов не моложе 15 лет. Второй критерий – образование не ниже среднего (за исключением 28 пациентов, которые были старшеклассниками). Третий критерий – отсутствие в психическом статусе пациентов признаков органической деменции. Четвертый критерий – экспериментальные данные, полученные при изучении эмоционально-личностной сферы пациентов с помощью MMPI должны быть достоверны и явно не противоречить результатам, полученным по другим личностным тестам и данным клинического исследования. Первый критерий был продиктован поставленной задачей, а именно исследовать этой методикой не детей, характеризующихся «естественной» незрелостью эмоционально-личностной сферы, а взрослых пациентов. Второй критерий исходил из того, что для выполнения основных для данного анализа методик (MMPI и методики «Несуществующее животное»), особенно для MMPI, требуется наличие у испытуемого достаточно высокого уровня психического и интеллектуального развития. Включенные в выборку старшеклассники, по мнению автора, обладали таким уровнем развития. Третий критерий определился эмпирически, вследствие недоступности для пациентов с признаками органической деменции выполнения методики MMPI. Четвертый критерий был установлен в соответствии с принципами клинической диагностики эмоционально-личностной сферы. И последнее, поскольку экспериментальный материал собирался в течение многих лет, то в выборку не вошли также пациенты, в протоколах которых отсутствовали формальные данные об их возрасте и образовании.

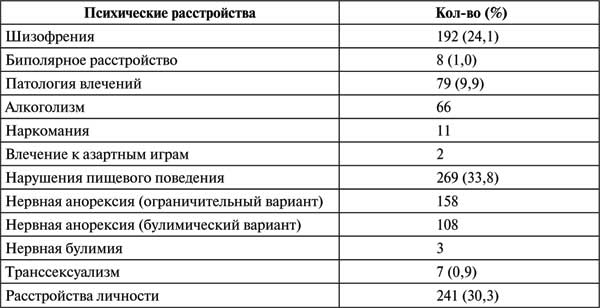

По видам ведущей психической патологии пациенты распределились следующим образом (табл. 3).

Как видно из представленной выборки, почти треть ее составляют больные с нарушениями пищевого поведения. Эта особенность выборки связана с профессиональной специализацией главной клинической базы проводимого исследования – кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН. В выборку не вошли пациенты с эпилепсией, церебральным атеросклерозом и другими психическими заболеваниями, в основе которых лежит органическая патология ЦНС. Это определялось как заданными критериями отбора, так и особенностями контингента больных, стационарно лечившихся в психиатрической больнице, большая часть которых находилась уже не на начальных стадиях развития заболевания и при экспериментально-психологическом исследовании обнаруживала отчетливые признаки органической деменции.

Таблица 3. Виды ведущей психической патологии пациентов выборки

Особо следует отметить, что у некоторых пациентов, вошедших в выборку, наряду с основным заболеванием наблюдались признаки психоорганического синдрома, но нарушения когнитивных процессов у них не достигали уровня деменции.

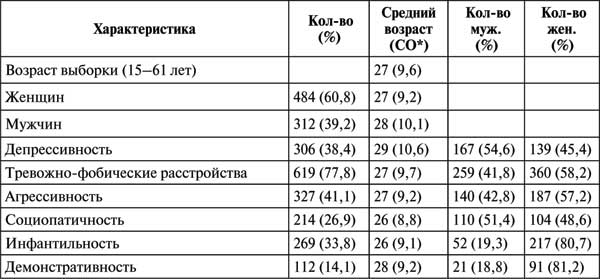

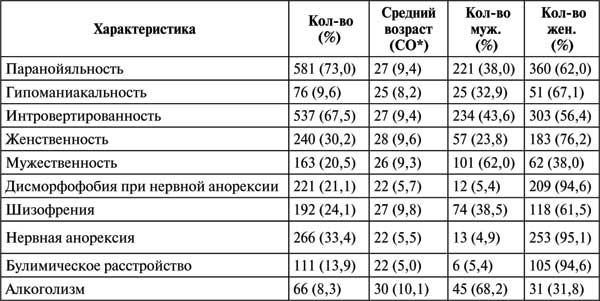

Присутствие эмоционально-личностных особенностей и конкретных заболеваний в анализируемой выборке больных представлено в табл. 4.

Таблица 4. Характеристики выборки (796 человек)

Окончание таблицы 4

* Стандартное отклонение.

Табл. 4 иллюстрирует распределение эмоционально-личностных особенностей и конкретных заболеваний с учетом возраста и пола пациентов. Как видно из таблицы, такие характеристики, как инфантильность, демонстративность, женственность, а также заболевание нервная анорексия с дисморфофобическим и булимическим расстройством, чаще встречались в изучаемой выборке у женщин. А мужественность и алкоголизм – у мужчин. Полученное распределение в целом не противоречит эмпирическим наблюдениям, что свидетельствует о репрезентативности выборки.

Статистический анализ

Для выявления количественных связей отдельных эмоционально-личностных нарушений и некоторых психических заболеваний пациентов (мы будем называть их для удобства в дальнейшем «психологическими характеристиками») с параметрами рисунка и рассказа «Несуществующего животного» использовалась логистическая регрессия. Анализ состоял из двух частей. На первой стадии анализа были построены отдельные модели для каждого параметра рисунка / рассказа с целью определения его связи с каждой «психологической характеристикой» в отдельности, контролируя присутствие других «психологических характеристик», а также пол и возраст пациентов. Все переменные (за исключением возраста пациентов) на этой стадии анализа рассматривались как двухуровневые (да / нет, мужчины / женщины и т. п.). На второй стадии (анализ подгрупп) было исследовано влияние эффекта пола при анорексии, эффекта булимиеподобного паттерна при анорексии и эффекта шизофрении при интровертированности. Для этого сначала были сконструированы три трехуровневые переменные: мужская анорексия / женская анорексия / отсутствие анорексии; анорексия с булимиеподобным паттерном / анорексия без булимиеподобного паттерна /отсутствие анорексии и интровертированность при шизофрении / интровертированность без шизофрении / отсутствие интровертированности. Это позволило сравнить уровни каждой из этих переменных между собой, используя сходные логистические модели для каждого параметра рисунка / рассказа, контролирующие пол, возраст пациентов и присутствие других «психологических характеристик». После этого был проведен стратифицированный по полу анализ данных больных нервной анорексией, сравнивая мужчин с анорексией с мужчинами без анорексии и женщин с анорексией с женщинами без анорексии.

Размер эффекта взаимосвязи был выражен отношением шансов (ОШ) с соответствующим 95 % доверительным интервалом (ДИ). Дискриминативная способность каждой модели была оценена с помощью С-коэффициента. Для статистических тестов был установлен 0,05 альфа-уровень. В связи с проведением в данном анализе для каждой «психологической характеристики» множественных сравнений была применена коррекция по Бонферрони ошибки Типа 1. Итоговый альфа-уровень для каждого статистического теста составил 0,00025. Обе описанные выше стадии анализа были проведены как без Бонферрони коррекции, так и с ней. Для анализа был использован статистический пакет SAS 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

Результаты

Результаты статистического анализа представлены в Приложениях 2 и 3. Приложение 2 соответствует первой стадии анализа и содержит таблицу значимых отношений шансов (табл. П1). Эта часть анализа обнаружила наличие статистически значимых связей между параметрами рисунка и рассказа, с одной стороны, и эмоционально-личностными характеристиками, выявленными с помощью MMPI, а также некоторыми психическими заболеваниями, – с другой. Так, например, шанс встречаемости крупного рисунка почти в 10 раз выше у пациентов с гипоманией по сравнению с пациентами без гипомании (ОШ 9,59 с 95 % ДИ 5,27–17,42), а шанс встречаемости маленького рисунка в 2,5 раза выше среди пациентов с депрессией в сравнении с пациентами без депрессии (ОШ 2,59 с 95 % ДИ 1,79–3,77).

Приложение 3 представляет результаты второй стадии анализа и содержит восемь таблиц (табл. П2–П9). Таблицы П2–П4 представляют результаты сравнения данных мужчин-аноректиков с мужчинами-неаноректиками, женщин-аноректиков с женщинами-неаноректиками и мужчин-аноректиков с женщинами-аноректиками. Например, шанс присутствия в рисунке выделенного носа в 9 раз выше у мужчин с анорексией по сравнению с мужчинами без анорексии (ОШ 9,0 с 95 %ДИ 1,96–41,29); шанс присутствия в рисунке плотно закрытого рта почти в 6 раз выше у женщин с анорексией по сравнению с женщинами без анорексии (ОШ 5,78 с 95 % ДИ 2,12–15,74); шанс присутствия в рисунке клыков или бивней почти в 10 раз выше у мужчин-аноректиков по сравнению с женщинами-аноректиками (ОШ 9,86 с 95 % ДИ 2,38–40,73). Таблица П5 приложения представляет результаты сравнения данных пациентов с булимическим вариантом нервной анорексии с данными пациентов с ограничительным вариантом нервной анорексии (без булимического паттерна). Например, из анализа следует, что шанс встречаемости в экспериментальных данных того, что внешний вид животного не нравится пациенту, в 2,5 раза выше у пациентов с булимическим вариантом нервной анорексии по сравнению с пациентами, страдающими ограничительным вариантом нервной анорексии (ОШ 2,57 с 95 % ДИ 1,24–5,30). Таблица (П6) представляет результаты сравнения экспериментальных данных, полученных у интровертированных пациентов, больных шизофренией, с данными интровертированных пациентов без шизофрении. Так, например, шанс встречаемости в экспериментальном материале нарушения логичности рассказа более чем в 5 раз выше у интровертированных пациентов, больных шизофренией, по сравнению с интровертированными пациентами без шизофрении (ОШ 5,29 с 95 % ДИ 2,76–10,14). В следующей таблице (П7) Приложения 3 приведены результаты сравнения присутствия параметров агрессивности в экспериментальном материале у больных с различными нарушениями эмоционально-личностной сферы.

Особый интерес с точки зрения психодиагностики представляет вопрос, может ли наличие отдельных параметров рисунка или рассказа указывать на присутствие определенных психологических характеристик. Таблица (П8) демонстрирует статистическую оценку диагностической ценности отдельных параметров рисунка / рассказа. Для каждого параметра приведены три оценочных критерия: чувствительность, специфичность и ППВ (PPV – Positive Predictive Value). Предположим, что мы исследуем наличие параметра Х у пациентов, обладающих психической характеристикой Y. Тогда, чувствительность – это вероятность присутствия параметра Х в экспериментальном материале пациентов, обладающих психической характеристикой Y. Специфичность – это вероятность отсутствия параметра Х в экспериментальном материале пациентов, не обладающих характеристикой Y, а ППВ – это вероятность присутствия психической характеристики Y среди пациентов, экспериментальный материал которых содержит параметр Х. Анализ показателей чувствительности, специфичности и ППВ указывает на относительно невысокую диагностическую ценность отдельных параметров рисунка / рассказа (даже тех из них, которые по результатам анализа с учетом коррекции Бонферрони значимо связаны с теми или иными психологическими характеристиками). Так, например, несмотря на то что у большинства (71,5 %) пациентов без проявлений агрессивности не встречался в рисунках контур в виде острых углов / игл (достаточно высокая степень специфичности), этот параметр рисунка присутствовал только у менее половины (45,2 %) пациентов с проявлениями агрессивности (чувствительность), а также только чуть больше половины (51,2 %) пациентов, нарисовавших контур в виде острых углов / игл, обладали агрессивностью (ППВ).