Полная версия

Проективная методика «Несуществующее животное». Руководство и результаты психодиагностического исследования взрослых пациентов с различными расстройствами эмоционально-личностной сферы

К. Юнг, в отличие от З. Фрейда, считал, что символическое значение животного является проявлением не индивидуального, а коллективного бессознательного в психике человека, представляющего собой спрессованный опыт всех предшествующих поколений, который хранится в глубинах человеческой психики [120]. Различные проявления коллективного бессознательного он называл архетипами и предполагал, что они универсальны. Следовательно, и образы животных, встречающиеся в мифах, легендах и сказках, носят архетипический характер, то есть имеют универсальный и обобщенный смысл, сохраняют свою значимость у большого числа людей на огромном временном отрезке и культурно встроены в коллективное сознание. Ученица К. Юнга, известный швейцарский психоаналитик М.-Л. фон Франц в книге, посвященной психологической интерпретации волшебных сказок, выделяя особо из всех волшебных сказок сказки о животных, подчеркивает, что животные там являются не столько реальными созданиями, но скорее антропоморфными существами (либо человек в обличье животного, либо животное в образе человека). Эти символические животные рассматриваются М.-Л. фон Франц как носители проекций того, что движет человеческой психикой, проекцией животных инстинктов самого человека. Она пишет: «Животное и то, что вы на него проецируете, будут объединены в одном и идентичны до тех пор, пока существует некое архаическое тождество, и пока вы не возьмете свою проекцию назад. Это прекрасно видно на примере таких сказок о животных, которые отражают архетипические тенденции человека. Они принадлежат к человеческой сфере, так как изображают не инстинкты зверей, а животные инстинкты самого человека, именно в этом смысле они и являются антропоморфными. Когда в сказках тигр, например, олицетворяет такое качество, как жадность, то это не та жадность животного, которая присуща ему в природе, а наша собственная „тигриная жадность“. Если в жизни мы оказываемся охвачены подобными чувствами, то вспоминаем именно о тигре. Другими словами, образ этого животного антропоморфен» [105].

По мнению К. Юнга и его последователей, образы животных богаты, многолики и характеризуются многообразием значений. Например, змея является не только фаллическим символом (в толковании З. Фрейда), но и может ассоциироваться с мудростью, исцелением (медицинская эмблема), опасностью и т. д. [72].

Тенденция человека сравнивать себя с реальными животными и психоаналитическое толкование символики животных стали предпосылками для создания конкретных психологических проективных тестов. Так, в 1945 г. испанским психиатром Х. Пигемом была создана и описана проективная методика «Тест выражения желания» или «Тест предпочитаемого животного» (ТАРТ). Она была направлена на исследование личности детей и подростков и состояла из двух вопросов: «Кем бы ты хотел быть, если бы не мог быть человеком?» и «Кем бы ты больше всего не хотел быть?». Требовалось дать по три ответа на каждый вопрос, и затем ребенка спрашивали о причине выбора. В современном исследовании, проведенном в 1991 г. Е. Рохае и С. Хубера, было выявлено, что причины выбора животных относятся к одной из следующих категорий:

1) агрессивный выбор (животное выбирается, потому что оно нападает, бьет, кусает, дерется или является свирепым, воинственным, недружелюбным);

2) автономный выбор (животное выбирается, потому что оно свободно, независимо, большого размера, физически сильное, мускулистое или, как кажется ребенку, обладает решительностью или уверенностью в себе);

3) выбор помощи (животное выбирается, потому что оно может дать приют, защиту, любовь, благосостояние, пищу, поддержку);

4) эстетический выбор (животное выбирается из-за его красоты, изящества, грациозности, приносимого им эстетического удовольствия).

Результаты исследования показали, что негативные выборы являются лучшим индикатором психологических особенностей детей сравнительно с позитивными, так как в этом случае выявляются более индивидуальные, личностные параметры, в то время как позитивные выборы выявляют стереотипные, общепринятые паттерны поведения. Дети, отвергающие животных по причине их эстетических или пищевых особенностей, были более агрессивными и более склонными к депрессии, чем отвергавшие животных из-за их агрессивности или автономности. Предполагалось, что этот факт является следствием «дезадаптивности защитного механизма, каковым является отвержение эмоциональной поддержки, отражающееся в негативных выборах детей» [115].

Юнговский подход к толкованию животных символов наглядно воплотился в проективном рисуночном тесте «Рисунок реального животного», предложенном в 60-х гг. XX в. американскими клиническими психологами Сиднеем и Ричардом Леви и в его адаптированном российском варианте «Рисунок животного», который был разработан и апробирован В. Е. Орлом и Ю. А. Туркиной в 2000 году [73]. Результаты исследований как американских, так и отечественных психологов выявили зависимость предпочитаемого животного от таких факторов, как пол, возраст, социальный статус и состояние здоровья испытуемого [72]. В частности, мужчины предпочитали идентифицировать себя с собакой и лошадью, в то время как женщины – с кошкой. Подростки часто выбирали в качестве идентифицируемых животных змею, отражающую чувство страха и вины, и птиц, как символа физической свободы путем бегства от социального окружения. В рисунках взрослых указанные символы практически не встречались. Социальный статус также отражался на выборе животного. Так, заключенные чаще олицетворяли себя с животными, вызывающими презрение к себе, робость (змея, свинья, кролик) или желание убежать, вырваться на свободу (птицы). Существовали различия и в выборе животных людьми, страдающими разного рода патологией. Психотики (по данным американского исследования) и ученики коррекционных школ (по данным отечественного исследования) чаще идентифицировали себя с необычными и экзотическими животными, не являющимися объектами типичного выбора (медуза, скорпион, кенгуру, морской конек и т. п.). Сравнительный анализ результатов отечественных и американских ученых показал наличие общих тенденций в предпочтении животных как символов человеческой личности у испытуемых. И американские, и российские испытуемые идентифицировали себя с наиболее близкими им в эмоциональном плане животными, а также с животными, живущими вместе с человеком. Среди американцев наиболее часто встречающиеся животные, с которыми они себя идентифицируют, – это (в процентах к общему объему выборки): собака (19,25 %), кошка (15,9 %), лошадь (14,8 %), птицы (9 %), кролик (6 %). А среди россиян – кошка (24,3 %), собака (13,8 %), лошадь (6,5 %), корова (6,25 %), птицы (5,25 %).

Р. Фейнсон предложил популярный, не претендующий на научность тест «Животное в тебе», направленный на определение собственной «животной» природы, своего психологического прототипа в животном мире [112]. Отталкиваясь от гипотезы, что в результате процесса, называемого «параллельной эволюцией», отдельные виды животных развили в себе определенные человекоподобные качества, а человечество выработало множество свойств, аналоги которых с легкостью можно найти в животном мире, автор утверждает, что люди демонстрируют то же сочетание качеств, что и различные виды животных. Тест представляет собой опросник. Испытуемый должен оценить себя по следующим критериям: физические размеры, агрессия, общительность, привлекательность, надежность, интеллект, спортивные способности, успех в жизни, любовь к путешествиям. Затем, с помощью специальных таблиц, он может вычислить тот вид животного, который соответствует его «животной» сущности, и познакомиться с описанием его характера, образа жизни, взаимоотношений с противоположным полом и другими животными.

Появление всех этих тестов наводит на мысль, что идея создания проективной личностной методики «Несуществующее животное» уже витала в воздухе. Нужно было сделать только один шаг – перейти от сопоставления человека с реальным животным к сопоставлению его с несуществующим животным. А это могло произойти только в ситуации «встречи» психолога, увлеченного исследованием личности, с задачей придумать несуществующее животное. Как нам стало известно от одной из учениц М. З. Дукаревич, психолога-психотерапевта Н. Г. Грузы, это так и случилось. Идея создания методики возникла у М. З. Дукаревич в то время, когда она была увлечена театром и узнала, что в одной из театральных студий студентам предлагается в качестве этюда придумать и показать несуществующее животное.

Общие теоретические положения

Проективные техники появились в Европе и США в начале XX в. Традиционно принято считать первой – тест словесных ассоциаций К. Юнга, созданный в 1904–1905 гг. Основная волна проективных тестов приходится на 20–50-е гг. В 1921 г. появился тест чернильных пятен Г. Роршаха, опубликованный в его труде «Психодиагностика»; в 1935 г. – Тематический Апперцептивный Тест, созданный Х. Морган и Г. Мюрреем; в 1945 г. – тест С. Розенцвейга; в 1947 г. – тест «Рисунок семьи», разработанный В. Вульфом; в 1948 г. – тест М. Люшера, тест «Рисунок человека», созданный К. Маховер, и тест «Дом – Дерево – Человек», предложенный Дж. Буком; в 1949 г. – тест «Рисунок дерева», разработанный К. Кохом. Эти техники содержали заведомо неоднозначный стимульный материал, столкнувшись с которым испытуемый должен был выбрать собственную форму самовыражения и через это проявить себя, раскрывая свои волнения, страхи, желания и тревоги. Понятие «проекции» для обозначения этих тестов впервые использовал американский психолог Л. Франк в 1939 г., хотя приоритет использования этого понятия для процесса, происходящего при интерпретации стимулов, принадлежит Г. Мюррею. В отличие от психоаналитического истолкования проекции как в первую очередь механизма защиты, проекция как психодиагностический феномен, определялась Л. Франком как процесс и результат взаимодействия испытуемого с неструктурированным материалом, позволяющий исследовать его личность. Согласно его мнению, проективные методы объединяются взглядом на личность как на процесс организации и структурирования жизненного пространства [104]. Изначальные предположения, на которых строились проективные техники, заключались в том, что все поведенческие проявления есть выражения личности индивида и не случайны, то есть психологически детерминированы. Общая цель их состояла в выявлении у субъекта того, что он не может или не хочет говорить, часто из-за незнания себя, и неосознанного раскрытия себя через проекции[1].

Проективная психология как отдельное направление психологической науки возникла в ответ на необходимость разработки психологической теории, которая, в частности, могла бы объяснить и механизм работы проективных методик, их эффективность в качестве диагностического инструмента, подтверждаемую данными клинических исследований. Согласно одному из теоретиков проективной психологии Л. Абту, который попытался обобщить знания, накопленные в этой области, в основу проективной психологии положены идеи двух психологических теорий: психоанализа (его динамического направления) и гештальт-психологии [3]. При различии подходов в обеих теориях были выделены важные сферы базовой согласованности, что и позволило их объединить и тем самым заложить фундамент для развития проективной психологии в целом и изучения личности в частности. Концепция личности, формулируемая в рамках проективной психологии, базируется, согласно Л. Абту, на следующих основных постулатах:

1) личность рассматривается как процесс, а не совокупность сложения относительно статичных черт. Суть процесса состоит в том, что он придерживается динамической последовательности во времени;

2) личность в развитии находится под постоянным влиянием взаимодействия индивида с физической, социальной, культурной средами, с одной стороны, и состоянием и силой его потребностей – с другой;

3) личность – это способ, которым индивид организует опыт и чувства, структурируя свое жизненное пространство;

4) личность представляет собой двойственный процесс социализации и индивидуализации;

5) личность является постоянно развивающейся реальностью, функционирующей с рождения и до смерти.

Таким образом, в проективной психологии используется динамическая концепция личности как процесса организации опыта и структурирования жизненного пространства в связи с изменениями мира физической и социальной реальности, с одной стороны, и состоянием и силой потребностей индивида – с другой. Причем если ранее полем исследования проективной психологии были проблемы инстинктивного и инфантильного бессознательного (Ид) и считалось, что только они подвергаются вытеснению, то в настоящее время фокус исследований сместился на проблемы «Эго-психологии», утверждающей, что вытесняется также и все, что угрожает разрушению или изменению «Я-образа». То есть проективная психология изучает и различные образования и проявления Эго.

Поскольку все проективные методы так или иначе полагаются на действие перцептивных механизмов индивида, важное место в теории проективной психологии уделяется изучению сущности и функции перцептивных процессов, в частности теории апперцептивного искажения, разработанной Л. Беллаком [10, 11]. Отталкиваясь от предположения З. Фрейда о том, что воспоминания о прошлых впечатлениях влияют на сегодняшнее восприятие, выдвинутое им в книге «Тотем и табу», Л. Беллак ввел понятие апперцепции. Он определил апперцепцию как значимую (в динамическом смысле) интерпретацию организмом воспринятого или как активный процесс, посредством которого новый опыт ассимилируется и преобразовывается прошлым опытом индивидуума в формирование нового целого. В рамках теории апперцептивного искажения проекция рассматривается как один из нескольких процессов «апперцептивного искажения», обязанный своим существованием формирующему влиянию воспоминаний прошлых апперцепций на настоящие апперцепции.

Опираясь на работы многих исследователей, Л. Абт предложил следующую гипотезу базовой перцептивной теории для проективной психологии, включающую несколько основных положений [3].

1. Общая избирательность всех перцептивных процессов индивида является функцией определенных внутренних и внешних факторов восприятия.

2. Чем более структурировано стимульное поле, тем, как правило, более важной становится роль внешних факторов в восприятии при объяснении поведения, и наоборот, чем более не ясно и не структурировано стимульное поле, тем более важной становится роль установки и внутренних факторов.

3. Перцептивные процессы функционируют определенным образом, позволяющим индивиду сохранить то состояние или тот уровень тревоги, который человек научился выносить. Этот объем тревоги является функцией многочисленных переменных личности.

4. Одна из функций перцепции состоит в том, чтобы позволить какому-либо из психоаналитических защитных механизмов действовать так, чтобы дать возможность индивиду сохранить относительно постоянный уровень тревоги. То есть перцепция играет важную роль в процессе психологического гомеостаза, осуществляемого динамическим образом посредством функционирования нескольких защитных механизмов.

5. Неструктурированное стимульное поле вынуждает индивида больше полагаться на внутренние или субъективные факторы в восприятии, появляется тенденция к заметному повышению уровня тревожности, и приводится в действие проективный механизм. Он позволяет Эго направить себя к новым и адекватным взаимоотношениям с физической и социальной реальностью. Вследствие функционирования проективного механизма в этих условиях объем тревоги, испытываемой индивидом, понижается до точки, в которой он вновь чувствует комфорт и безопасность.

6. Перцепции индивида окрашиваются желаниями, потребностями, ценностями, фантазиями и другими элементами его личности, и эти компоненты личности отвечают за такое искажение физической и социальной реальности, при котором угроза ощущаемой безопасности и целостности индивида сведена к минимуму.

В настоящее время, по мнению отечественного психолога П. В. Яньшина, существует три основных общих тезиса, которые разделяют все психологи, занимающиеся исследованием проекции, вне зависимости от теоретических направлений [121].

Первый тезис – активность субъекта в его взаимодействии с внешним миром.

Второй тезис – положение о целостности субъекта во всех его проявлениях.

Третий тезис – положение о личностности всех человеческих проявлений, какое бы содержание ни вкладывалось конкретным исследователем в понятие «личность».

Эти положения многократно подтверждены, в том числе и отечественными исследователями [95], и являются теоретической базой для большинства психологов во всем мире, работающих с проективными техниками.

Исследователями выделены общие признаки, характеризующие проективные методы:

1) неопределенность, неоднозначность используемых стимулов;

2) отсутствие ограничений в выборе ответов;

3) отсутствие оценки ответов испытуемых как «правильных» и «ошибочных».

Вследствие малой структурированности предлагаемого в них материала и предлагаемой свободе самовыражения, проективные методы побуждают индивида к раскрытию собственного способа организации опыта, структурирования жизненного пространства, интерпретации материала и аффективным реакциям посредством проекции своего внутреннего мира, своих смыслов, ценностей, паттернов и чувств, то есть моделируют ситуацию, в которой актуализируется «личностный процесс». Интерпретация полученных результатов традиционно предполагает использование как формального, так и содержательного анализа протокола исследования. Если в основе формального анализа лежат статистические процедуры: выделение факторов оценки, выявление количественных взаимосвязей между ними, установления валидности и надежности, – то содержательный анализ направлен на символическую интерпретацию результатов и требует знания психодинамической теории. Каждый из этих методов анализа самоценен и имеет тенденцию к дополнению другого в клинической практике психолога [3].

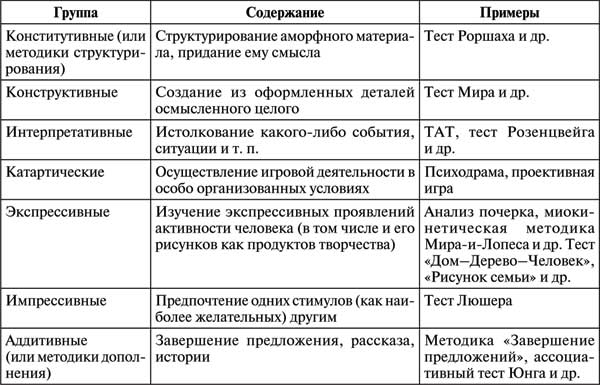

Первая классификация проективных методов была предложена Л. Франком [104]. По мере развития проективной психологии она развивалась и уточнялась. В настоящее время различают несколько групп проективных методов [77, 91] (табл. 1).

Таблица 1. Группы проективных методов

Экспрессивные методы или проективные рисунки появились на Западе в 40-х гг. XX в. и быстро приобрели популярность в среде клинических психологов. По сравнению с другими проективными тестами исследователей в них привлекала относительная простота проведения, то есть минимальное использование средств (бумага и карандаш), экономичность по времени проведения и, одновременно, богатство получаемой информации. Но так же как и другие проективные тесты, они страдали отсутствием последовательного теоретического обоснования признаков интерпретации, их относительной валидности и надежности. Создание теории проективного рисунка никогда не было самоцелью приверженцев этой техники, а явилось результатом осмысления эмпирических фактов [121]. Проективный рисунок рассматривался большинством исследователей как продукт невербальной коммуникации. Теоретические предпосылки интерпретации проективного рисунка полностью совпадали с таковыми для проективной техники в целом. В работе «Личностная проекция в рисунке человеческой фигуры» К. Маховер предложила трактовать проекцию как акт «трансляции образа тела в графические термины так, что рисунок в определенном смысле является личностью, а бумага соотносится со средой» [63]. Она сформулировала важный принцип толкования рисунка, состоящий в буквальном переводе графических признаков в словесный текст, опорой чего чаще всего является образность речи, то есть метафоры.

В отечественной психологии попытка теоретико-экспериментального обоснования проективного рисунка была предпринята П. В. Яньшиным [121]. Отталкиваясь от выдвинутых ранее гипотез других исследователей, он сформулировал собственное представление о психосемантических механизмах рисуночной проекции. Он основывался на предположении о символической природе образа запечатленного в рисунке, а также на том, что смысл не «навязывается» образу интерпретатором, а вытекает из семантической смысловой природы этого образа, как отражение глубинных смысловых структур личности его творца. Проективный рисунок рассматривается им как разновидность метафорического самоописания, метафорической формы эмоционального отношения к самому себе. Согласно П. В. Яньшину, рисунок «представляет собой частный случай функционирования некого невербального канала коммуникации, основанного на архетипических структурах языка, в частности на устойчивых метафорических образах, структурирующих обыденное сознание». Пытаясь найти теоретическое обоснование и разрешить проблему расшифровки проективного рисунка, то есть перевода языка невербальных значений на обычный язык, он опирался на взгляды Ч. Осгуда. Согласно Ч. Осгуду, как в образовании языковых метафор, так и в формировании невербальных значений ведущая роль принадлежит явлению синестезий, под которым понимается универсальный психический механизм взаимотрансляции семантического содержания различных перцептивных модальностей. Исходя из этого, П. В. Яньшин выдвинул предположение, что если «устойчивая метафорика языка может своеобразно дублировать невербальный образный канал коммуникации», то она может служить эвристической опорой при расшифровке проективной рисуночной продукции. Процесс интерпретации он предложил рассматривать как герменевтическую задачу, то есть как процедуру применения определенного алгоритма интерпретации к символическому тексту, где одним из опорных положений является семантический параллелизм образнографического и вербально-метафорического рядов. Гипотеза о параллелизме вербально-метафорического и образно-графических рядов в применении к проективному рисунку была доказана им экспериментально путем сопоставления семантики пространства рисунка с лингвистическими культурными архетипами метафоризации пространства.

П. В. Яньшин разработал данный подход к проективному рисунку и его интерпретации, решая конкретную задачу: определение психологических оснований интерпретации отдельных характеристик рисунка в методике «Рисунок несуществующего животного».

Методика и ее статус в настоящее время

Методика «Рисунок несуществующего животного» была создана М. З. Дукаревич в начале 70-х гг. прошлого века. Однако впервые была опубликована под фамилией автора только в 1990 г. [33]. Методика получила статус проективного метода исследования личности, так как содержала все его признаки и, в частности, удовлетворяла сформулированному Л. Франком необходимому критерию любого проективного метода: содержала неоднозначный, неопределенный стимульный материал, который испытуемому предлагалось произвольно структурировать. В данном случае – придумать образ животного, которого в реальности не существует. И была отнесена к разряду экспрессивных проективных тестов, потому что осуществлялась через процесс рисования.

Появление методики сразу вызвало много вопросов относительно ее валидности и достоверности предложенных интерпретаций. Это объяснялось тем, что в авторском варианте (Приложение 1) интерпретации представляли собой своеобразный каталог, где предлагалась трактовка тех или иных деталей рисунка, но практически не содержалось психологического теоретического обоснования интерпретаций, кроме упоминания теории психомоторной связи и отсылки к теоретическим положениям оперирования символами. Методика также не содержала данных о достоверности установленных связей. Поэтому первые исследовательские работы психологов были направлены на решение именно этих задач. Сначала С. Э. Габидулиной [26], а затем более детально П. В. Яньшиным и его учениками [121] были предприняты, насколько нам известно, первые шаги к конструктной валидизации методики. Этот тип валидности устанавливается путем экспериментального подтверждения гипотез, а именно: выявления связи между результатами, полученными с помощью исследуемой методики и данными других личностных методик. Обследуя группы взрослых (33 человека) и школьников (в разных экспериментах от 30 до 47 человек), средний возраст которых был 12 лет, П. В. Яньшин и его ученики экспериментально доказали связи некоторых характеристик изображения несуществующего животного с определенными аспектами личности рисующих. Анализу подвергались параметры пространственного расположения рисунка (вверху, внизу, вправо, влево, прямо), с которыми сопоставлялись результаты исследования самооценки испытуемых, проводимого с помощью метода личностного семантического дифференциала, и характеристики их реакций в фрустрирующих ситуациях, которые оценивались тестом С. Розенцвейга. Исследовались также взаимосвязи графических признаков агрессивности в рисунке (рога, шипы, зубы и др.) с оценкой агрессивности, диагностированной с помощью теста С. Розенцвейга. Оба используемых метода создавали возможность статистического контроля данных. При обработке результатов применялся метод линейной корреляции и относительно различной ориентации рисунка, метод разбиения на группы с применением t-критерия Стьюдента, а также метод ранговой корреляции Ч. Спирмена. П. В. Яньшин не только предпринял попытку валидизации методики, но и, как показано в предыдущей главе, разработал и экспериментально подтвердил теоретические основания ее интерпретации. Выявленная в исследовании достаточно отчетливая связь между семантикой устойчивой пространственной метафорики («верха», «низа», «правого», «левого») и семантикой пространства листа бумаги в проективном рисунке подтвердила выдвинутую им теоретическую гипотезу, что «устойчивая имплицитная метафорика, релевантная контексту образа, может служить эвристической опорой при расшифровке проективной рисуночной продукции» [121].