Полная версия

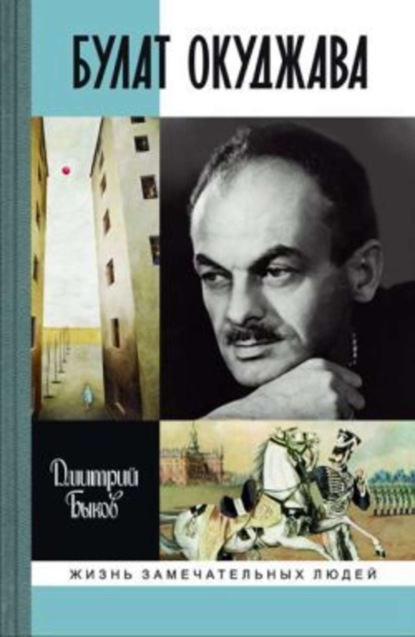

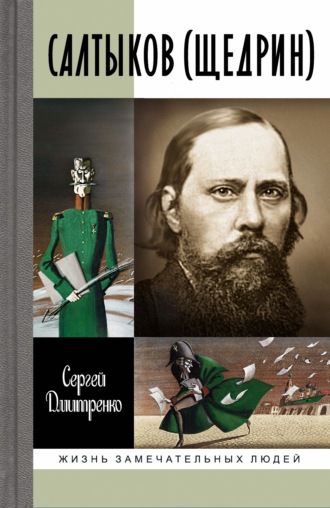

Салтыков (Щедрин)

Дочь его вятского знакомого Николая Ионина рассказывала, что отец всегда «возмущался, когда Михаил Евграфович говорил о своих родителях»: он «был чрезвычайно невоздержан в словах и выражениях». Сходно писала в своих воспоминаниях и жена младшего брата Салтыкова Ильи: «Не могу простить глумления его над собственной семьёй, а в особенности выставления напоказ родной своей матери». Но если человек может быть субъективен в восприятии своих ближних, писатель и подавно не обязан быть воздержан в своих художественных фантазиях. Романы и даже хроники не могут быть источником информации. Объективные сведения о родителях Салтыкова мы извлекаем из сохранившегося, пусть и разрозненно, семейного архива, обращаясь к письмам Евграфа Васильевича и Ольги Михайловны, к другим документам.

Определённый интерес представляют и немногочисленные воспоминания. Так, племянница Салтыкова, дочь его младшего брата Ильи, Ольга Зубова, проведшая с бабушкой-тёзкой детство, замечала: «При описаниях краски ведь всегда сгущаются, а тип помещицы Арины Петровны Головлёвой, выведенный Михаилом Евграфовичем, это ведь художественный образ, а вовсе не портрет его матери, хотя при создании этого образа и были использованы кое-какие черты, действительно присущие моей бабушке. Насколько мне помнится, сам автор не раз ведь просил и устно, и в печати не считать его произведения за биографические или автобиографические. Была Ольга Михайловна в самом деле барыня-самодурка, крикливая и несдержанная, допускавшая иногда в своих поступках несправедливость и пристрастность, но не жестокая, не злобная и никогда никого не загубившая».

Нет свидетельств о том, получила ли Ольга Михайловна хотя бы начальное систематическое образование. Но её орфографически не очень совершенные письма показывают, что она чувствовала и любила живую речь, имела природный дар рассказчицы, языковой слух – она легко находит точные, незатасканные слова в описаниях событий, лиц, переживаний. Быть может, одолей она вполне грамматику – и этот стихийный разлив кипящей жизни потерял бы и сердечную горячность, и упругую страстность. Можно видеть, что в её характере деловитость сочеталась с живостью ума и разнообразными талантами. Будучи матерью семейства (в итоге родила девятерых), она, почувствовав необходимость, вместе с детьми стала учить французский язык – и выучила. А своих дочерей отдала в учение систематическое – в Московский Екатерининский институт благородных девиц (он, между прочим, помещался в бывшей загородной усадьбе графа Алексея Салтыкова, из другой, именитой ветви рода; теперь это Суворовская площадь Москвы, а здание занимает Культурный центр Вооружённых сил России). Ольга Михайловна была чутким воспитателем, куда более успешным, чем её витавший в эмпиреях муж.

Когда Евграф Васильевич стал жаловаться уехавшей в Москву рожать жене на неумёху-учителя, Ольга Михайловна ответила коротко и чётко: «Учитель глуп и от глупости не умеет ими управлять… А ты не философствуй, о чистописании хлопочи и тверди ему о науках – вот главное, а у тебя голова пустяками полна».

В другом письме из Москвы мужу, пожаловавшемуся на непослушание и озорство сыновей, она снова проявляет своё педагогическое искусство: «Послушайте, дурные и непокорные дети, особливо ты, Николай. Вы меня до того раздражали, что я Веру и Любовь отдала на пять лет в институт. А про тебя просила, Николай, Государя, как непокорного и огорчившего сына, за дерзости и непослушание наставникам и разные пороки, куда угодно Государю удалить на вечное удаление от родительского дому и жду на днях предписания, чтоб тебя велел представить. Ежели же ты исправишься и я получу от папеньки и твоих наставников хорошие отзывы, то могу тебя опять просить и спасти от вечного заключения, а не то – прощай навсегда. Я жертвую тобой, как недостойным сыном, для спасения, примерным наказанием тебя, меньших, коим Мише и Сергею, – приказываю себя вести кротко и послушно, иначе то же и с ними будет».

Вместе с тем Ольга Михайловна, сомневаясь в способности мужа руководить учением сыновей, отдаёт соответствующие распоряжения старшему сыну Дмитрию: «Смотри, чтоб дети… учились… Во время класса надзирай и останавливай их… И чтобы не играли всякий день по 2 часа и во время игранья на фортепиано ты будь подле них». Но главное то, что завершает она письмо красноречивым пассажем, написанным, обратим внимание, на отдельном листке. Начертанное здесь говорит очень многое и о личности Ольги Михайловны, и о том, что её воспитательные принципы были не стихийными, а имели убедительную психологическую основу:

«Митя, хоть я и пишу и приказываю тебе быть строже с братьями твоими, позволяю тебе их наказывать, ты то им письмо и покажи, чтобы они тебя слушались и боялись, но о сей записке им не говори, а мой совет таков: старайся их уговаривать ласково, но жестокости не делай, не озлобляй их против себя, помни, что они хотя меньшие, но ровные тебе братья, то неприлично тебе жестоко поступать. Наказать в угол или как-нибудь увещевание благородным образом, но отнюдь не бить и подлыми словами не ругаться. И учитель ежели будет их ругать или бить, то ты его останови и скажи, что ты мне напишешь, но ему не позволишь так поступать без моего позволения, ибо я тебе поручила за обращением наставника глядеть и мне сказать и в случае дурного обхождения его остановить. И сам поступай нежнее и благороднее, за что я тобой буду благодарна».

Мы забежали немного вперёд, в 1834 год, когда Ольга Михайловна в Москве рожала последыша, сына Илью. Забежали намеренно, чтобы попытаться всё же увидеть мать писателя без искажающих теней. Нет нужды её приукрашивать, но тем более было бы странным составлять её мозаичный портрет из фрагментов, относящихся к соответствующим щедринским персонажам. И подавно нелепицей стали бы попытки рисовать в этой биографической книге пошехонское детство Михаила Евграфовича. Мы хотим знать, как выглядело детство салтыковское.

* * *Ольга Михайловна разрешилась от бремени успешно и уже через день, 17 января 1826 года мальчика крестили в Спасо-Преображенской церкви. Новорождённый оказался наделён даром сочетать буйную творческую фантазию с педантизмом чиновника Министерства финансов и архивиста-историографа. Так что когда в пору работы над «Пошехонской стариной» он готовился праздновать день рождения, то в пригласительной записке одному из своих друзей счёл необходимым сообщить подробности происшедшего: «Принимала бабка повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: “Сей младенец будет разгонщик женский”».

Сказанное соответствует церковной метрической книге, но очевидно, что подробности своего рождения Салтыков знал также из родительских писем и семейных хроник, которые в той или иной форме вели и отец и мать. Но в записях Ольги Михайловны отмечено, что при совершении крещения Курбатов сказал несколько иное: новорождённый «будет воин». Едва ли Михаил Евграфович не ощущал себя литературным воином, но тем не менее и в пригласительной записке несколько сместил акценты. Между прочим, в «Пошехонской старине» появляется третий вариант, вновь подтверждающий, что надо воспринимать книгу Щедрина так, как просил Салтыков: «Она просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу». Это плод художественной фантазии, а не простой источник материалов к биографии писателя. Здесь слова восприемника повествователь передаёт так: «Он предсказал и будущую судьбу мою, – что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником».

Но по-своему любопытно и упоминание «разгонщика женского» в пригласительной записке. Так, скорее всего, самоиронически отразилась ревнивая любовь Михаила Евграфовича к жене, красавице Елизавете Аполлоновне, и притворная строгость к такой же красавице, дочери Лизе. Впрочем, о «разгонщике женском» мы ещё вспомним, когда обратимся к частной жизни молодого Салтыкова и к своеобразному отражению в его произведениях любовной темы.

А пока мальчик растёт. Ольга Михайловна на него не нарадуется и пишет уехавшему из усадьбы мужу: «Миша так мил, что чудо. Всё говорит и хорошо. Беспрестанно со мной бывает и не отходит. Всё утешает меня в разлуке с тобой… Признаюсь, мой друг, я при нём покойнее и веселее, и все его целуют». Эта же говорливость и общительность будущего лидера журнала «Отечественные записки» отмечена и в другом письме Евграфу Васильевичу, относящемся к тому же сентябрю 1827 года: «Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, всё говорит, беспрестанно у меня и поутру, как проснётся, то в столовую идёт меня искать, спрашивает: тятя где? маменька, чаю хочу. Идёт в твой кабинет, мы там пиём чай, потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи, берёт за руку и ведёт: дай чаю, маменька. Сколько он меня утешает, что при нём немного забываю нашу разлуку».

Тогда же крепостной художник Лев Григорьев пишет первый портрет Салтыкова. В правой руке у младенца, судя по всему, погремушка, но держит он её так, словно это перо или даже скипетр.

На четвёртом году жизни сестра Надя берётся за обучение Миши азбуке, а вскоре гувернантка старших детей мадам де Ламбер начнёт преподавать ему французский язык. Впрочем, занятия эти шли, по разным сведениям, ни шатко ни валко, хотя иностранный язык давался Мише легче, чем родная речь. Только в январе 1832 года он, по его собственному позднейшему свидетельству, «был посвящён в русскую грамоту»: «Отслужили молебен и призвали крепостного живописца Павла, которому и приказали обучать меня азбуке, чтению и письму. Помню я и азбуку (с картинками: А – Арбуз, Д – Данило и т. д.), и красную указку, и самого Павла, высокого худого старика в зеленовато-желтоватом фризовом сюртуке. Учил он меня по-старинному азами, и выучил на всю жизнь. Так что и теперь могу проговорить азбуку только по-старинному: аз, буки, веди, а по-новому сбиваюсь… Впрочем, месяца через два я уже связно читал и даже писал по-линейному…»

Успехи во французском языке пришли одновременно: отца с днём рождения Миша поздравил французским стихотворением, подписав его: «Ecrit par votre trs humble fils Michel Saltykoff. Le 16 Oktobre 1832». Вероятно, это первый автограф писателя. Листок с ним отыскался в бумагах Салтыкова вскоре после его кончины, но наш «весьма скромный автор» задал исследователям задачу. То, что это стихотворение, с соответствующим изменением обстоятельств его представления, попало в «Пошехонскую старину», не вызывает удивления и даже особого интереса. А вот его авторство не прояснено, и даже Сергей Кривенко, первый биограф Салтыкова и его сотрудник, не имел внятного ответа: то ли Михаил Евграфович «читал и писал по-французски раньше, чем по-русски», то ли «стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей».

Так или иначе, этот эпизод и его толкование современником вновь отводит нас от превратно рисуемых картин жизни Салтыкова в отчем доме. Как видно, детство всех восьмерых детей Салтыковых – и пятерых братьев, и трёх сестёр, бесхитростно носивших излюбленные русские имена Надежда, Вера, Любовь (не забудем об умершей малютке Софье) – протекало не только в играх и забавах, но и в учении.

Особой радостью были поездки в Москву, к арбатскому жителю, дедушке Михаилу Петровичу (точно установлено, что он владел деревянным домом в Большом Афанасьевском переулке, где, вероятно, и скончался в 1840 году). По тогдашнему обыкновению Салтыковы проводили в Москве и некоторые зимы. Верно, из-за того, что дом отца был невелик, Ольга Михайловна, приезжая в Москву с разраставшимся семейством, нередко останавливалась в съёмных квартирах или домах – в арбатских переулках, на Тверском бульваре, Малой Дмитровке, Третьей Мещанской, на постоялом дворе у Сухаревой башни (разрушена в советское время, имя сохранилось в названии станции метро).

Постоянно ездила Ольга Михайловна в Москву и по делам. «Живу совершенно для семейства, для всех вас, домашних, обо всех хлопочу, а мне же спасиба нет» – это её заявление в письме можно прочитать по-разному. Чаще всего оно толковалось как «частнособственнический фетиш семьи». Однако как ни крути, а она чувствовала ответственность за обеспечение восьмерых детей при меланхолическом, мечтательном муже, уже входившем в возраст старости.

Ольга Михайловна внимательно изучила мужнины владения и принялась за преобразования. По площади и количеству душ (275) вотчина, которой владел Евграф Васильевич – то есть село Спасское с деревнями, – даже в пределах Калязинского уезда считалась средней. Но благодаря грамотному устройству хозяйства, очевидно, созданному ещё Надеждой Ивановной, была доходной. Из 3539 десятин земли (десятина – это чуть больше гектара) почти половина была отдана крестьянам, причём часть, оставленная за Евграфом Васильевичем, на три четверти была занята лесами. После прихода Ольги Михайловны доходность усадьбы стала неуклонно повышаться, и в 1832 году она, не отрываясь от постоянного деторождения, стала после аукционных торгов в Москве совладелицей села Заозерье (Заозёры), разумеется, вместе с двумя десятками деревень и с тысячью душ крепостных (напомним, что считали только мужской пол) в Угличском уезде Ярославской губернии.

«Совладелицей» означает то, что она приобрела лишь часть богатого села, бывшего вотчиной князей Волконских и Одоевских, а позже оказавшегося в собственности у нескольких помещиков. Село на юго-западе Ярославской губернии, через которое проходили три большие дороги: угличская, калязинская и ростовская, в течение XIX века крепло и разрасталось, становясь не только торговым, но и ремесленным центром. Заозерье было известно своими кузнецами, мастерами по выделке кос, расходившимися по разным российским ярмаркам, начиная с самой знаменитой – Нижегородской. Ярославщина издавна славна холстами, но и здесь особенно ценилось заозерское полотно, вывозившееся не только в российские столицы, но и за границу. В селе было две церкви – Казанской Божьей Матери на ярмарочной площади и кладбищенская церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В высшей степени наделённая чувством реальности Ольга Михайловна мгновенно приспособила обстоятельства новых угодий к своим собирательским целям. Оставив себе сто десятин лесов, около 5700 десятин она передала на хозяйствование крестьянам. Поскольку от Спас-Угла Заозерье было в значительном отдалении (по прямой 50 вёрст, а дорогами, через Троицу-Нерль и Калязин, все 70 выйдет), Ольга Михайловна поставила почти всех своих крестьян на оброк, освободив их от обременительной для неё самой опеки, – и успешно.

Вероятно, именно Заозерье окончательно укрепило её в собственной жизненной силе, она полюбила это владение, часто бывала здесь, иногда с подрастающим Михаилом. В 1913 году в Угличе вышел любопытный историко-археологический очерк «Летопись села Заозерья», написанный священником Михаилом Миролюбовым «по церковным документам и устным сказаниям». Здесь приводится история о том, как Ольга Михайловна приобрела Заозерье, и приезжая туда, «нередко ходила в гости в дом купцов Ореховых. У них была икона Нерукотворного Спаса, которою Ореховы дорожили как добытою некоторым чудесным способом. Ольга Михайловна как ни придёт в дом Ореховых, так непременно и сядет против этой иконы. Придя однажды в дом и севши по обыкновению на этом месте, против иконы, Салтыкова и говорит: “Алексей Васильевич! я надеюсь, что ты не откажешь сделать для меня то, что я попрошу?” Орехов согласился. А она и говорит: “Подари ты мне эту икону Нерукотворного Спаса”. Всё семейство так и ахнуло. Стали было просить, чтобы она взяла что-то другое. Куда тут. Давай икону – да и только! Так и пришлось отдать икону, которую она и увезла в свой Спас-Угол».

Надо полагать, Ольга Михайловна прознала, что Орехов рассказывает о чудотворности этой иконы: вскоре после того, как Спас оказался в его доме, он, выходец из крепостных, разбогател – и тоже решила так своеобразно благословиться. Возразить на это нечего: богатство коллежской советницы Салтыковой продолжало приумножаться.

Вслед за далёким Заозерьем Ольга Михайловна присмотрела имение всего в десяти верстах от Спасского – сельцо Ермолино с деревнями (тогда в России сельцом называлось поселение с помещичьей усадьбой и несколькими избами крестьян, обслуживающих своего барина, иногда и с часовней). Ермолинское имение было куплено в 1836 году с явным замыслом стать до поры до времени резиденцией Ольги Михайловны. По её велению здесь вырыли пруд, разбили парк и сад, выстроили большой дом и переименовали сельцо в Салтыково. Поблизости у деревни Станки, через которую протекала речка Хотча, воздвигли каменную церковь. Ольга Михайловна намечала передать преображённое Ермолино Михаилу после его женитьбы. Но история приняла особый оборот, о котором будет рассказано в своём месте, и в 1859 году братьям Михаилу и Сергею Евграфовичам в совместное владение достались заозерские земли.

Увы, наш герой, в отличие от матушки, эти земли не очень любил. О том, как он в своём имении хозяйствовал, речь впереди, а пока отметим, что впечатления от Заозерья мелкнули уже в первом щедринском шедевре – «Губернских очерках». Здесь появляются большое село Заовражье и речка Уста – Устье в настоящем Заозерье. Поэтическое название «Заозерье» трансформируется под острым пером Салтыкова в довольно угрюмый топоним.

И в закатной «Пошехонской старине» не менее угрюмо звучащее Заболотье имеет своим прототипом, как в один голос твердят щедриноведы, то же Заозерье. И то сказать: близ Заозерья было не только озеро, но и обширное болото. Миролюбов в своей «Летописи…» дал зримое описание здешней местности, представляющей собой широкую болотистую долину, среди которой в версте от села находится небольшое, но довольно глубокое безымянное озеро с размытыми, топкими берегами. От этого озера, в совокупности с Терпенским (Харловским), в 27 десятин, болотом на восточной стороне села, разделяющим Заозерскую местность от Сигорской, вероятно, и возникло название села.

Впрочем, название «Заболотье» могло прийти в «Пошехонскую старину» совсем не как вольная фантазия салтыковского ума при виде ландшафта полученного наследства. Салтыков с детства знал другое Заболотье – село и окружавшую его топкую торфяную местность, порождённую стоячими водами речек Дубно (Дубна), Кунья и Сулоть (Сулать). Эти Заболотья находились на пути из Спас-Угла в Сергиев Посад, которым Салтыков много раз ездил. Тогда это был Переяславский уезд Владимирской губернии. Так что разрисовывать поля его произведений (да и не только его!) ссылками на предметы и факты из биографической хроники – занятие унылое, а порой и нелепое. Но подавно не следует превращать художественные сочинения писателя в источник исторической фактологии. Пожалуй, лишь однажды можно говорить об особых соотношениях жизненных впечатлений писателя с написанным им.

В абсолютном большинстве случаев на страницы художественных произведений, что называется, с натуры, без каких-либо домыслов, преувеличений и фантазий попадают описания природы, мест, краёв, где писатель родился, развивается и живёт. Разумеется, влияет угол зрения, под которым смотрит на мир писатель (в нашем случае нельзя не отметить, что Салтыков, по свидетельствам современников, был близорук), но это отражается лишь в особенностях колорита, цветопередаче, контрасте, не более.

Пейзажи в салтыковских книгах, прежде всего пейзажи российские, встречаются гораздо чаще, чем можно было бы ожидать от сочинений сатирического склада. Более того, к родной природе и даже к родной погоде Салтыков относился с истинно лирическим чувством. Тон был задан признанием ещё в «Губернских очерках»:

«По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших ёлок, который в простонародье слывёт под именем “паршивого”; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растёт, а сменяющая её по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поёт больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоуханные туманы, которые, особливо по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю её. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она всё-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какою хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я всё-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моём сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее своё достояние».

В Индию и Бразилию Салтыков так и не попал (правда, последствия катаклизмов 1917 года забросили его внука в Мексику), да и российскую границу впервые пересёк только двадцать лет спустя после того, как написал эти строки – увидел наконец Европу. И всё же он не лукавил.

Работая в пору, когда пространные описания природы стали художественным анахронизмом и даже властелины литературного ландшафта отказывались от них в пользу изображения воздействий лесов и степей на переживания персонажей, Салтыков не пропускал удовольствия взяться за кисть пейзажиста. И как раз в «Пошехонской старине», словно в перекличку с «Губернскими очерками», решил более подробно объяснить свои пристрастия, вновь связав это с дорожными впечатлениями:

«Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пёстрые картины. Здесь же всё было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путём, так сказать, духовной ассимиляции. Когда серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые – сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными. Весь этот процесс ассимиляции я незаметно пережил впоследствии, но повторяю: с первого раза деревня, в её будничном виде, прошла мимо меня, не произведя никакого впечатления».

Да, литературное произведение почти никогда не может быть источником для биографии писателя. Но при этом оно почти всегда остаётся источником, в котором, как в зеркале тихого родника, можно разглядеть психологическое состояние человека в определённую эпоху и в определённых обстоятельствах. Имение Малиновец в «Пошехонской старине» – это не вотчина Салтыковых Спас-Угол в Калязинском уезде Тверской губернии. Однако переживания в Малиновце перенесены из Спас-Угла:

«Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти безвыездно прожил до десятилетнего возраста (называлась она “Малиновец”), то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла некоторые претензии на то и другое…

Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства (в отличие от дворянства служебного, кочующего) и видевших описываемые времена, найдут в моём рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков, и разницу обусловливали лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интимных качеств тех или других личностей».

Из института в лицей

И всё же интимные качества со счетов не сбросишь. Документы свидетельствуют, что и мечтательный Евграф Васильевич, и волевая Ольга Михайловна устроили свою семейную жизнь таким образом, что главным нематериальным делом в ней было учение детей, причём без оглядок на так сказать гендерное различие.

Первоначальное образование дети получали в усадьбе, причём как раз Михаил Евграфович биографов запутывает. Несмотря на документальные свидетельства о его ранней грамотности, приведённые выше, в разное время он называл разный возраст, когда обучился грамоте, – то семь, то шесть лет. Также мы знаем, что гувернанткой у детей Салтыковых с января 1832 года была «мамзель Мария Андреевна Мертенс». Поскольку гувернантка Марья Андреевна появляется в «Пошехонской старине», мы, не отождествляя реальную Мертенс и литературный персонаж, всё же можем обратить внимание на психологические особенности портрета последней. Да и вообще образ гувернантки как таковой у Салтыкова получается неласковый, плохо соотносящийся с общегуманистической задачей, поставленной русской литературной критикой русской же литературе – поддерживать сирых и убогих.