Полная версия

Жил-был отряд пограничный. Музей истории 41 Нахичеванского пограничного отряда. Том 1

Россия и Персия, современный Иран… Два государства, ставшие в начале XVIII столетия соседями сперва на Кавказе и по Каспию, а через век с лишним – в Туркестане, связывали общие исторические судьбы.

Соседи воевали между собой по-большому, что хорошо известно в истории, четыре раза. Истории известны Персидский (Каспийский) поход Петра Великого 1722—1723 годов, Персидская экспедиция (или поход корпуса генерал-аншефа Валериана Зубова) 1696 года, на закате Екатерининской эпохи, две русско-персидские войны в царствование императоров Александра I и Николая I – 1804—1813 годов и 1826—1828 годов. Но новые войны России в Персии были. В самом начале XX столетия русская армия империи Николая II Романова, а потом необъявленной республики при Временном правительстве министра-социалиста А. Ф. Керенского воевала на персидской территории.

После двух вялотекущих русско-персидских войн в начале XIX столетия, стабилизации границы по реке Араке и Талышским горам, разделившей Северный Азербайджан с Южным Азербайджаном (собственно персидским владением), присоединением к России Эриванского ханства (Восточной Армении) обстановка на линии государственной границы больше не грозила всполохами открытого военного противостояния.

России после всего этого достался сосед, о стабильности внутриполитического положения которого говорить не приходилось. Откровенная слабость шахской власти, всесилие вождей кочевых и полукочевых племён, вмешательство извне, отсталость экономической жизни, постоянные мятежи против правительства в Тегеране, небезопасные дороги – всё это прямо или косвенно отражалось на приграничном положении Российской империи.

В 1909 году в Персию был направлен под начальством генерал-майора И. А. Снарского экспедиционный воинский отряд. Русские войска введены в Персию для защиты подданных России и обеспечения вооружённой рукой её интересов, которым грозит революционное движение среди населения соседней страны.

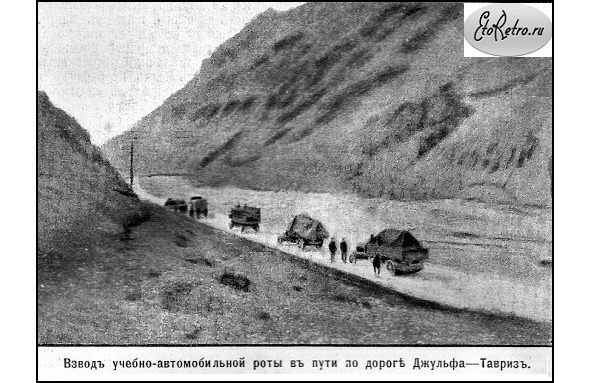

Император повелел немедленно двинуть форсированным маршем в Тавриз отряд достаточной силы для защиты русских и иностранных учреждений и подданных, подвоза к ним продовольствия, а также для поддержания обеспеченного сообщения Тавриза с Джульфою.

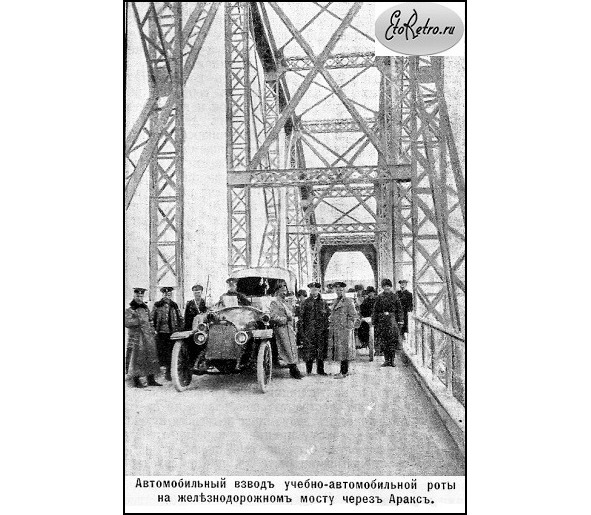

Отряд генерал-майора И. А. Снарского был сформирован предельно скоро. Уже в середине апреля по приказу генерала от кавалерии графа Воронцова-Дашкова он прибыл на пограничную железнодорожную станцию, изготовившись перейти пограничную реку Араке.

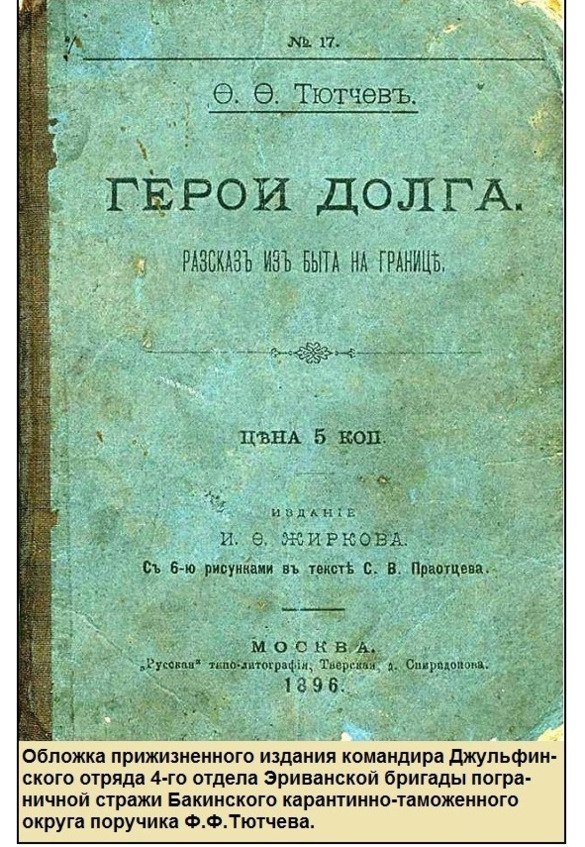

Отряд генерал-майора Снарского в Джульфе не задержался. Переправившись через Араке (переправу обеспечивала пограничная стража), военная экспедиция по хорошо известному «торговому» пути двинулась к Тавризу.

(по материалам Алексея Васильевича Шишова, ведущего научного сотрудника Института военной истории, «Персидский фронт (1909—1918). Незаслуженно забытые победы»).

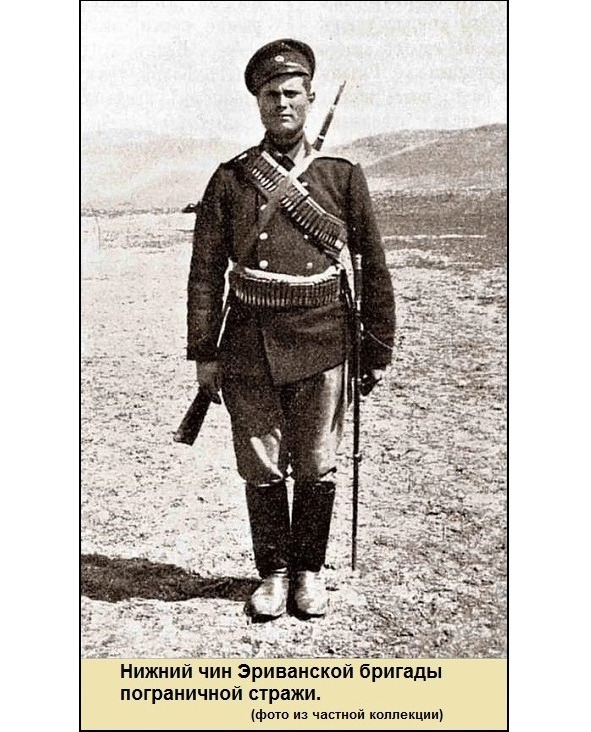

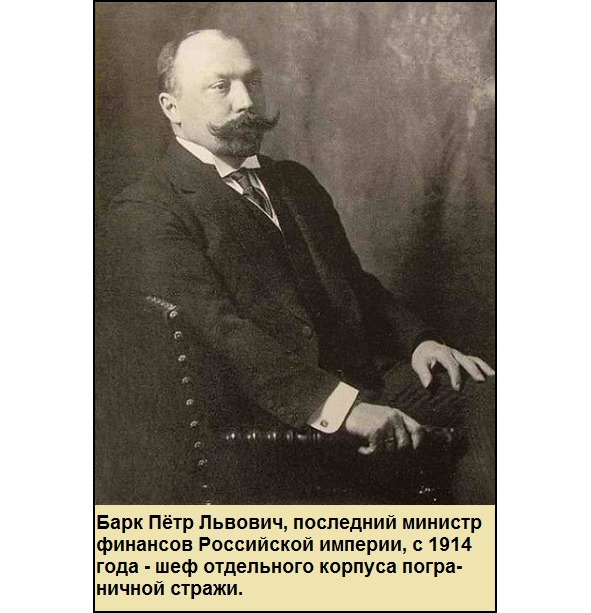

Доблесть и героизм воинов-пограничников в ходе Первой мировой войны, появление полковых святынь в пограничных частях – всё это способствовало новому уровню осмысления предназначения самой пограничной службы. Свидетельство тому строки из доклада командира 8 Граевского пограничного конного полка от 28 ноября 1916 года «…исключение из наименования Корпуса слова „стража“ желательно потому, что это слово, дающее чисто военной организации Корпуса оттенок какой-то наёмной службы, не вяжется с деятельностью Корпуса ни в мирное, ни в военное время и даёт возможность лицам, мало знающим службу Корпуса, считать его организацией не военной». Такого рода предложения поступали с мест к командиру ОКПС неоднократно, что позволило ему обратиться по данному вопросу к Царю. Результатом обсуждений данного вопроса стал приказ Петра Львовича Барка (с мая 1914 года – министр финансов и шеф Отдельного корпуса пограничной стражи) от 3 февраля 1917 года: «В первый день января сего года Государь император повелеть соизволил ОКПС именовать впредь: „„Отдельный Пограничный Корпус““ (ОПК). Наименования частей оставить прежними. Нижних чинов корпуса, именовавшихся объездчиками, именовать впредь конно-пограничниками; а стражников – пограничниками». Округа и бригады погранстражи были переформированы в пограничные округа и бригады.

С февраля до конца октября 1917 года существенных изменений в структуре ОПК не произошло. К моменту взятия большевиками в октябре 1917 года государственной власти государственная граница в европейской части функционировала лишь на северо-западе России. Основной поток пассажиров и грузов из России в Европу шёл по железнодорожному пути, связывавшему Петроград с Белоостровом (посёлком на Карельском перешейке) и далее со станцией Торнео, расположенной на границе бывшей Российской империи со Швецией. Далее к югу, от Финского залива до Персии проходила линия границы, которая была нарушена войной и не контролировалась государственными органами России.

Октябрьские события 1917 года в Петрограде положили конец не только деятельности Временного правительства, но, по сути, стали началом конца Корпуса пограничной стражи.

30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было образовано Главное управление пограничной охраны (ГУПО) при Народном комиссаре по делам финансов, пришедшее на смену Отдельному пограничному корпусу. Несмотря на смену названий, прежняя структура Отдельного пограничного корпуса ещё продолжала функционировать.

В сентябре 1918 года ОПК был полностью упразднён. Опыт ОКПС, ОПК был в значительной мере использован после Октябрьской революции, особенно в начальный период создания советских пограничных войск.

Так завершилась история Отдельного корпуса пограничной стражи. Сегодня о былой мощи казаков на территории Армении напоминает лишь казачья станица Привольное, где нынешнее поколение казаков тщательно сохраняет свои вековые традиции.

ПОСТ 2

Предтеча, часть 2

В 1917 году распались границы Российской империи, в Грузии, Азербайджане и Армении к власти пришли мусаватистские и дашнакские правительства. В регионе Закавказья хозяйничали представители Антанты – Англия и Турция, последняя имела намерение захватить всё Закавказье. Но свои интересы в этом регионе были и у правительства РСФСР, выражавшиеся в установлении Советской власти в республиках Северного Кавказа и Закавказья, богатых залежами нефти и другими природными ископаемыми. Претворение в жизнь этих интересов откладывалось в связи с тем, что весной 1918 года в РСФСР началась гражданская война.

Последующие ниже описания событий и упоминания знаменательных дат в целом по стране и, в частности, по Закавказью, а также фрагментарный рассказ о реорганизациях в РККА, ВЧК, ГПУ и ЗакЧК будут необходимы для лучшего понимания процессов, происходящих на границе с Турцией и Персией. Поэтому рекомендую читателям внимательно с ними ознакомиться.

30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было образовано Главное управление пограничной охраны (ГУПО) при Народном комиссаре по делам финансов, пришедшее на смену Отдельному пограничному корпусу Российской империи. Несмотря на смену названий, прежняя структура Отдельного пограничного корпуса ещё продолжала функционировать.

В апреле 1918 года от Советской республики отделились Грузия, Армения и Азербайджан. Перед страной встала задача оборудовать новую границу от побережья Баренцева до Каспийского морей, и организовать её защиту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.