полная версия

полная версияВсё может только любовь!

Взгляд изнутри

Мозг представляет собой сеть нейронов, то есть отдельных клеток нервной системы. В рамках такой научной концепции мозг по своей сути ничем не отличается от сердца или печени – органов, которые тоже представляют собой скопления схожих клеток, связанных между собой. Уникальность и сфера действия каждого органа зависят от особой функции, которую способны выполнять входящие в его состав клетки. Любопытно, что нейроны образуют так называемую систему клеточных сигналов. Эти сигналы одновременно являются электрическими и химическими; молекулы, чьи беспрестанные колебания порождают химическую часть передаваемого сообщения, называются нейромедиаторами. Когда люди говорят, что кто-то страдает «химическим дисбалансом» (что в настоящее время следует понимать, как «нежелательное поведение, не поддающееся осознанному контролю»), они затрагивают лишь половину сигнального процесса, невольно игнорируя при этом электрическую активность нейронов. Хотя мало кто наблюдал способность электричества изменять сознание, все видели, как воздействуют на людей химические вещества. Кофе придаёт бодрость, алкоголь снимает запреты, ЛСД вызывает галлюцинации, а «Прозак»[3] облегчает депрессию, навязчивые состояния и помогает при недостатке уверенности в себе – и всё это достигается путём усиления или ослабления этих сигналов.

Любое вещество, которое имитирует или блокирует естественные сигналы нейромедиаторов, способно воздействовать на любой аспект психики: зрение, память, мышление, боль, сознание, эмоциональность, и, да, любовь.

В чём же заключается смысл существования такого скопления клеток, непрерывно подающих сигналы друг другу? Какая польза возникает от этой интенсивной коммуникации, и какова её цель? Выживание. Совокупность сигналящих клеток может генерировать быстрые реакции на внезапные изменения. Информация, получаемая из окружающей среды, может быть преобразована во входящие сигналы, и, после бурной внутренней обработки в централизованной группе нейронов, исходящие сигналы порождают действие: схватить убегающий кусок еды, или отскочить, чтобы увернуться от когтей хищника. Дольше всех живут животные, у которых самые лучшие нейроны, реагирующие в наилучшем порядке. Если они дотянут до следующего брачного сезона, они победили. В процессе естественного отбора приз за второе место не предусмотрен.

Как бы мы ни гордились нервной системой, которая трепещет внутри нашего черепа, мы должны признать, что такой подход к жизни представляет лишь одну стратегию выживания из множества. Наиболее успешные в мире формы жизни не имеют мозгов и не нуждаются в них. Бактерии, которые, бесспорно, являются наиболее многочисленными живыми существами на Земле – это простые одноклеточные, которые успешно и прочно закрепились на планете без какого-либо взаимного сотрудничества между клетками в виде сигналов, и без сложного поведения, которое такие сигналы порождают. Несмотря на эту кажущуюся обделённость, они освоили все экологические ниши, начиная от арктической тундры и заканчивая бурлящими горячими серными источниками. А старейший живой организм на планете – гигантская секвойя в северной Калифорнии, существующая уже четыре тысячи лет – проживает каждую минуту своей почти бесконечной жизни, не обладая способностью быстро реагировать на всё происходящее вокруг.

Первыми совокупностями сигналящих клеток были разрозненные скопления, которые отвечали потребностям, связанным с разрешением простейших проблем, создаваемых окружающей средой: «опасный раздражитель слева, нужно переместиться вправо», и наоборот. Спустя много лет образовался человеческий мозг, состоящий из ста миллиардов нейронов. Сложное устройство мозга полностью определяет человеческую природу – в том числе и природу любви.

Триединый мозг

Развитие человеческого мозга не происходило по чётко скоординированному плану. Эволюция – это извилистый путь, в ходе которого на протяжении миллиардов лет на формирование биологических структур оказывает влияние множество одновременно действующих факторов, в том числе случайность и текущая обстановка. Будучи весьма переменчивым и непредсказуемым дизайнером, эволюция полна зарождений, откатов в развитии, компромиссов и тупиковых ответвлений, так как многие поколения живых организмов адаптировались к нестабильным условиям окружающей среды. Мы привыкли считать эти адаптационные процессы постепенными и прогрессирующими, но, как двадцать пять лет назад показали Найлз Элдредж и Стивен Джей Гулд, палеонтологическая летопись опровергает это впечатление[4]. В ходе эволюционного процесса вместо серии плавных переходов часто происходят резкие метаморфозы. Если окружающая среда изменяется достаточно быстро или происходит благоприятная мутация, то изменения в организме могут сохраниться в следующих поколениях.

Таким образом, не существовало плана развития человеческого мозга и его дальнейшего плавного и последовательного осуществления. Оно просто происходило, и такая история формирования мозга сводит на нет разумные ожидания относительно его устройства. Априори, никто не станет утверждать, что организм, отличающийся высоким уровнем нервной деятельности, должен регулярно погружаться в беспомощное оцепенение, становясь при этом лёгкой добычей для хищников. Однако сон происходит у всех млекопитающих, хотя его функция в нервной системе остаётся неразгаданной. Тот же обманчивый здравый смысл заставляет нас предполагать, что человеческий мозг, вероятно, должен быть цельным и гармоничным. Но это не так. Однородный мозг, возможно, функционировал бы лучше, но люди им не обладают. Структуры, образовавшиеся в ходе эволюции, соответствуют не законам логики, а лишь потребностям, необходимым для выживания на том или ином этапе развития.

Д-р Пол Маклин, исследователь эволюции мозга и старший научный сотрудник в Национальном институте психического здоровья, показал, что человеческий мозг состоит из трёх различных отделов, каждый из которых является результатом разных этапов эволюционного развития. Это трио тесно связано между собой и обменивается информацией, но часть её неизбежно теряется «при переводе», поскольку эти отделы мозга имеют различные функции, свойства и даже химический состав. Совершённое Маклином открытие в области нейроэволюции, о трёх составляющих мозга, или триедином мозге, может помочь объяснить, как анархия любви частично берёт своё начало в древней истории.

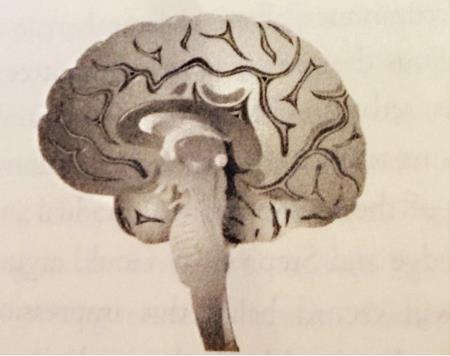

Человеческий мозг

Триединый мозг

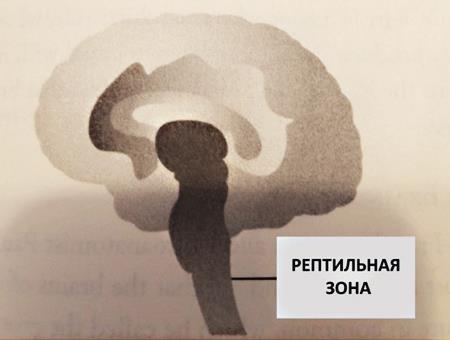

Рептильный мозг

Древнейший, или рептильный мозг, это луковицеобразное образование на спинном мозге. В этом мозге размещаются жизненно важные центры контроля – нейроны, отвечающие за дыхание, глотание и биение сердца, а также визуальную систему отслеживания, на которую полагается лягушка, чтобы ухватить кружащую в воздухе стрекозу. Центр испуга также находится здесь, поскольку быстрая реакция на резкое движение или шум – это основная причина, по которой животные вообще обладают мозгом.

Полностью нацеленный на физиологию выживания, рептильный мозг – единственный, который продолжает функционировать у человека, находящегося в состоянии мозговой смерти. Если умрёт рептильный мозг, то умрёт и весь организм; другие два отдела мозга менее важны для неврологического поддержания жизни. Рассмотрим случай железнодорожного рабочего Финеаса Гейджа, который стал легендой в неврологии. В 1848 г. в результате взрыва череп Гейджа пронзил стальной прут: он вошёл ниже его левого глаза и вышел через макушку головы, выбив большой кусок его неокортикального мозга, а значит, вместе с ним и его способность к размышлению. После этого несчастного случая Гейдж стал другим человеком, его добросовестность и чистоплотность навсегда сменились нерадивостью и неорганизованностью. Однако после взрыва, с той самой минуты, как он поднялся с земли, Гейдж мог нормально ходить и говорить; он мог есть, спать, дышать, бегать и пропускать рюмочку так же часто, как и здоровый человек. Он прожил ещё тринадцать лет без этого сегмента неокортикального мозга. Если бы в результате взрыва летящий штырь проткнул рептильный мозг Гейджа, тот бы скончался ещё до того, как на землю упали первые капли крови.

Пока жив рептильный мозг, он будет поддерживать биение сердца, расширение и сжатие лёгких, баланс солей и воды в крови. Подобно запрограммированным устройствам, работающим в доме, хозяева которого находятся в отъезде, рептильный отдел может усердно трудиться годами, несмотря на смерть той части мозга, которая делает его человеческим. Наше общество пребывает в сомнениях по поводу того, как воспринимать человека, у которого работает лишь рептильный мозг: считать ли его мёртвым или живым? И человек ли это? Как бы ни печально это, возможно, звучало, в организме, существование которого поддерживается лишь рептильным мозгом, не больше человеческого, чем в отрубленном пальце. Качествам, которые отличают нас от других животных, а также различиям между людьми нет места в этом архаичном скоплении клеток.

Рептильный мозг

Рептильная часть мозга

Ожидающие, что рептильный мозг играет важную роль в формировании эмоционального сознания, будут разочарованы. У рептилий нет эмоциональной жизни.

Рептильный мозг предусматривает лишь примитивные варианты взаимодействия, такие как агрессия и ухаживание, спаривание и защита территории. Как отмечает Маклин, некоторые особи ящериц атакуют и изгоняют вторгшихся в зону, которую они считают своей, что иллюстрирует примитивность территориальных конфликтов в мире наземных позвоночных. Когда мы видим, как городские банды разграничивают зоны своего влияния и нападают на людей, зашедших не в свой квартал, или надевших синюю футболку в районе, где принято носить красные, мы, отчасти, наблюдаем результат работы этого допотопного отдела мозга, чья мотивация больше соответствует жизни асоциальных хищников, для обслуживания которой он и был предназначен.

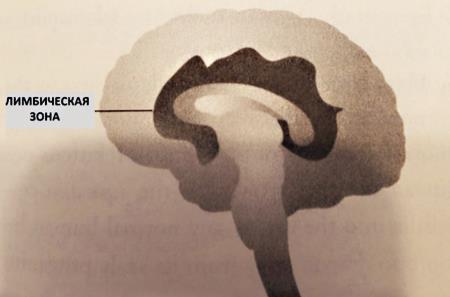

Лимбический мозг

В 1879 г. французский хирург и нейроанатом Поль Брока опубликовал своё самое важное открытие: что мозг всех млекопитающих имеет в своём составе одну общую структуру, которую он назвал большой лимбической долей («le grand lobe limbique»). Обнаружив «линию разграничения» между этим образованием и остальной частью мозговых полушарий, Брока использовал термин, происходящий от латинского слова limbus, что означает «граница». Поскольку обнаруженная им структура является отражением эволюционного разграничения между двумя различными образами жизни, обозначение, использованное Брока с самого начала, оказалось необычайно удачным и прижилось.

Второй, или лимбический, мозг человека свободными складками окутывает первый. Однако внутри его плавных изгибов располагается целый ряд нейронных механизмов с труднопроизносимыми названиями. Список отделов, входящих в состав лимбического мозга, звучит как магическое заклинание: гиппокамп, свод, миндалевидное тело, септа, поясная кора, зоны возле носа и гиппокампа[5].

Первые млекопитающие эволюционировали из маленьких ящероподобных рептилий. Примечательное новшество, характерное для млекопитающих, – вынашивание развивающегося плода внутри теплокровного организма, вместо того, чтобы оставлять его снаружи в яйце – развилось задолго до того, как блуждающий астероид столкнулся с нашей планетой и погубил динозавров. Быстрое вымирание гигантских рептилий открыло новые возможности для становящегося всё более мобильным класса животных. Млекопитающие поспешили заполнить освободившуюся нишу и начали размножаться как кролики, которые впоследствии среди них появились.

Сегодня, спустя шестьдесят пять миллионов лет, Эра Млекопитающих всё ещё в самом разгаре.

Лимбический мозг

Лимбическая часть мозга

В школьном курсе биологии при описании различий между рептилиями и млекопитающими акцент делается на физиологических признаках: у млекопитающих растёт шерсть, а не чешуя; они самостоятельно поддерживают тепло в своём организме, в то время как рептилии полагаются в этом отношении на солнце, которое регулирует их температуру тела; они рожают живых детёнышей, а не откладывают яйца. Однако Маклин обратил внимание, что в рамках такой классификации упускается из виду важное различие в мозге. Когда произошло ответвление млекопитающих от рептилий, внутри их черепа развилась новая нервная структура.

Появление этого принципиально нового отдела мозга привело не только к трансформации механизма воспроизводства, но и к ориентированности животного на своё потомство. Для типичной рептилии-родителя характерно отчуждённое и безразличное отношение к детёнышам, в то время как млекопитающие могут вступать в нежные и многогранные отношения со своими отпрысками.

Млекопитающие рождают живых детёнышей; нянчат их, защищают, вскармливают и воспитывают до тех пор, пока те не достигнут зрелости. Иными словами, млекопитающие заботятся о своём потомстве. Вскармливание и забота настолько привычны для людей, что мы порой воспринимаем это как само собой разумеющееся, но когда-то всё это было внове – революция в социальной эволюции. Рептилия, как правило, не проявляет интереса к своему потомству; она откладывает яйца и уходит (или уползает) прочь. Млекопитающие же создают связанные тесными узами и взаимной опекой социальные группы – семьи, члены которых проводят время, прикасаясь друг к другу и заботясь друг о друге. Родители кормят и охраняют своих детёнышей и друг друга, оберегая членов своей семейной группы от враждебного мира за её пределами. Млекопитающее будет рисковать своей жизнью, а иногда и терять её, ради защиты детёныша или партнёра от нападения. Змея же или саламандра будет невозмутимо наблюдать за смертью своего сородича.

Лимбический мозг также позволяет млекопитающим петь для своих детей. Голосовая коммуникация между млекопитающим и его детёнышем является универсальной. Если забрать мать от её выводка котят или щенков, они начнут беспрерывно скулить и пищать – это плач разлуки – и его пронзительное страдание не оставит равнодушным любого нормального человека.

Но если разлучить детёныша комодосского варана с его чешуйчатым родителем, он будет помалкивать.

Маленькие вараны не афишируют своё присутствие, поскольку взрослые особи являются завзятыми каннибалами. Мать-рептилию и её детёныша разделяет спасительный вакуум молчания. Акцентирование внимания на собственной уязвимости имеет смысл лишь для тех животных, чей мозг способен воспринимать идею родительской защиты.

И ещё млекопитающие способны играть друг с другом – деятельность, уникальная лишь для животных, обладающих лимбическим мозгом. Любой, кто вступал в упорную борьбу с собакой за старый тапок, и позволил его утащить, знает, что за этим последует – пёс мчится с тапком обратно. Ему нужно именно это перетягивание, а не сам тапок. Та же собака обожает такую важную для неё радость от игры с носком (не хочет оставлять у себя носок), и её сердце греет команда «Апорт!» – ей доставляет невероятную радость бесцельное бросание человеком предмета. В чём же может заключаться для животного смысл подобных занятий? Собака не ищет еду, не спаривается, не вскармливает щенков и не делает ничего, что было бы явно связано с выживанием или размножением. Так почему же все млекопитающие хотят резвиться, шалить, кувыркаться и озорничать? Для бессловесного млекопитающего игра – это поэзия в движении: она представляет собой допустимый способ – как и стихи, по словам Роберта Фроста[6], – говорить одно, подразумевая при этом другое. Благодаря лимбическому мозгу млекопитающие не могут сопротивляться этой возможности, вызывающей у них такое ликование.

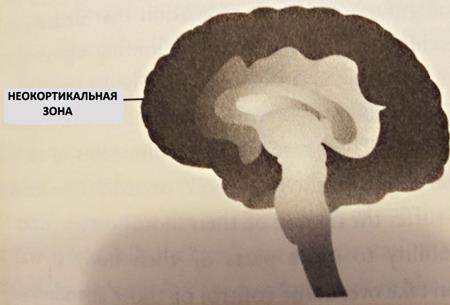

Самый молодой мозг

Неокортекс (от греческого слова «новый» и латинского «кора») – это последний по времени образования, и, у людей, самый большой из трёх отделов мозга.

У млекопитающих, которые эволюционировали давным-давно, таких, как опоссум (настолько древний вид, что у него сохранился отличительный знак сумчатых животных – карман на животе), имеется лишь тонкий слой неокортекса, покрывающий более древние, расположенные глубже отделы мозга. У более молодых видов животных размер неокортекса увеличился, так что у собак и кошек он больше, а у обезьян ещё больше. У людей размер неокортекса увеличился до значительного объёма.

Человеческий неокортекс представляет собой два симметричных листа, каждый из которых соответствует по размеру толстой льняной салфетке и скомкан, чтобы уместиться в небольшой, сплюснутый по бокам череп.

Как и бóльшая часть мозга, неокортекс полон секретов и вопросов без ответа. Тем не менее, наука достигла некоторого прогресса в объяснении функций и возможностей этой масштабной армии нейронов. Речь, письмо, планирование и рассуждение – все эти способности зарождаются в неокортексе. То же самое можно сказать и о нашем чувственном опыте, который мы называем восприятием, и нашем сознательном управлении движением, известном нам как воля.

Неокортикальный мозг

Управление неокортекса чувственным восприятием окружающего мира иногда приводит к удивительным несоответствиям в сознании, оптическим иллюзиям относительно самого себя. Повреждение зрительной зоны неокортекса может привести к феномену слепозрения, когда у пациента возникает ложное впечатление о собственной слепоте. Несмотря на то, что в рамках его чувственного опыта мир воспринимается как беспросветная и бесконечная ночь, если его просят угадать расположение движущегося источника света, он даёт правильный ответ гораздо чаще, чем можно было бы объяснить простым совпадением. Это подтверждает для внешнего наблюдателя наличие таинственных способностей зрения, которое остаётся навсегда недоступным для самого пациента. В увлекательных хрониках Оливера Сакса[7] рассказывается не только про человека, который принял свою жену за шляпу, но и про мужчину, которому собственная нога показалась воплощением безликого ужаса, и про женщину, которая покинула двухмерный мир, забыв о понятии «левый». Всё это примеры сбоев в работе неокортикального мозга.

Мозг кролика, кошки и обезьяны. У более молодых видов млекопитающих размер неокортекса увеличился, в то время как размер лимбического мозга мало изменился. (Из книги Пола Д. Маклина The Triune Brain in Evolution («Триединый мозг в процессе эволюции»), 1990. Использовано с разрешения издательства Plenum Press).

В повседневной жизни человек остаётся в блаженном неведении относительно потрясающих чудес координации, которые лежат в основе простейших действий.

Протянуть руку за чашкой кофе, позволить своему языку произнести приветствие, высматривать такси на улице – всё это требует сокращения миллионов крошечных мышечных волокон в восхитительно сложной последовательности. Эта цепная реакция, кульминацией которой становится сокращение скелетной мышцы, зарождается в некортексе, или, по крайней мере, мы так думаем. Люди, у которых повреждена моторная зона коры мозга, (часто в результате инсульта), теряют способность перемещать части тела по своей воле.

Если близлежащие нейроны смогут получить некоторый контроль над этими оставшимися без присмотра, но в другом отношении здоровыми мышцами, то к человеку может вернуться ограниченная возможность управлять своими конечностями. Таким образом, моторная зона коры головного мозга становится явным претендентом на местоположение центра воли человека.

При отслеживании начала вышеописанной цепной реакции ещё глубже в запутанных дебрях нейронных джунглей выясняется, что мозг способен поставить под сомнение такие простые концепции, как чёткий локус контроля. Исследования, проведённые с помощью электроэнцефалографа, выявляют среди зубчатых пиков и иероглифических завитков электроэнцефалограммы характерный спуск вниз, говорящий о том, что в данный момент нейронами осуществляется распоряжение совершить действие: так называемая волна готовности. Хотя моторная зона коры мозга инициирует движение, волна готовности, похоже, сигнализирует о намерении это сделать. Поэтому здесь и стоит искать волю. Однако, когда экспериментаторы сажали своих

305 испытуемых перед часами, они обнаруживали, что сознательное принятие решения совершить действие происходит после того, как волна готовности уже сошла на нет. То, что мы ощущаем, как сознательное усилие воли, на самом деле оказывается лишь запоздалой мыслью, а не царственной инициативой с нашей стороны, как мы можем себе воображать. Где и как именно возникают первые зачатки инициативы, как мельчайшие колебания нейронов выпускают из бутылки джинна действия, остаётся за пределами понимания современной науки. Чем больше нового мы открываем, тем больше понимаем, что мы этого не знаем. Как заметил Э. Э. Каммингс[8], наиболее прекрасный ответ – это всегда тот, который рождает ещё более прекрасный вопрос.

Хотя неокортекс, возможно, и не даёт нам простой «кнопки» для свободной воли, небольшие повреждения коры мозга могут привести к конкретным проблемам с контролем – к невозможности двигать рукой, говорить, и даже сосредотачивать внимание. Функции более древних отделов мозга не зависят от нашей воли. Так, например, мозг рептилии регулирует концентрацию натрия в её крови без малейшего намёка на намерение с её стороны. То же можно сказать и о реакции вздрагивания из-за сильного шума – даже после заблаговременного и подробного предупреждения никто не может подавить вздрагивание, услышав громкий звук.

Другой дар, которым нас наградил неокортекс, – это способность к абстракции: любая задача, которая связана с символическим представлением, стратегией, планированием или решением проблем, решается в неокортикальном отделе мозга. Это обуславливает тесную взаимосвязь между неокортексом и интеллектом в его традиционном понимании. Те виды животных, которые более успешны в решении проблем, всегда обладают бóльшим по размеру неокортексом (с учётом их веса), чем представители менее находчивых биологических видов. У людей доля неокортекса в мозге несопоставимо выше, чем у всех прочих животных, и это даёт нам возможность размышлять. Богатые способности к абстракции, которыми мы обладаем благодаря развитому неокортексу, также лежат в основе уникального человеческого умения говорить и писать, в рамках которого сами по себе ничего не означающие звуки и закорючки обозначают реальных людей, объекты и действия. Язык – это самая масштабная и, пожалуй, самая полезная абстракция, которую мы имеем.

Человек не в состоянии направлять свои эмоции в нужное русло точно так же, как он даёт указание своей моторной системе взять чашку со стола. Он не может волевым усилием заставить себя хотеть правильных вещей, или любить правильного человека, или быть счастливым после испытанного разочарования, или даже быть счастливым, когда у него всё хорошо.

У людей отсутствует такая способность не из-за недостатка дисциплины, а потому, что сфера действия воли ограничивается самым молодым отделом мозга и функциями, за которые он отвечает. На эмоции можно воздействовать, но ими нельзя управлять. Любовь нашего общества к механическим устройствам, которые управляются нажатиями на кнопки, плохо помогает нам взаимодействовать с собственным непокорным мозгом.

Люди в наше время считают, что всё, что не подчиняется их воле, скорее всего, сломано или плохо сконструировано, в том числе и их собственное сердце.

Лишь самый молодой из трёх отделов нашего мозга понимает логику и рациональные доводы, и он один среди всех может использовать абстрактные символы, известные нам как слова. Мозг, отвечающий за эмоции, будучи бессловесным и нерассуждающим, может, тем не менее, демонстрировать выразительность и интуицию. Подобно тому, как искусство нас вдохновляет, лимбический мозг способен увести нас за пределы логики путями, которые можно лишь весьма приблизительно описать на понятном неокортексу языке.

Таким образом, воспроизведение эмоций при помощи слов требует сложных преобразований. И потому люди вынуждены напрягаться, чтобы облечь сильные чувства в строгие рамки вербального выражения. Часто, по мере того, как эмоциональность изложения нарастает, человек всё чаще брызгает слюной, жестикулирует, и ощущает невыразимое бессилие. Поэзия, которая служит мостом между неокортикальным и лимбическим мозгом, одновременно иллюзорна и могущественна. Фрост писал, что стихотворение «рождается, как ком в горле, как чувство, что что-то не так, как тоска по родине или по любви. Оно никогда не начинается с мысли».