Полная версия

Я рожден в Советском Союзе

Вы, наверное, не знаете, но тогда мяча камера вставлялась в покрышку, и все это зашнуровывалось. Если камеру перекачать, то на месте, где была шнуровка, возникал выступ. А это – брак! Приходилось все переделывать. Что ж, начинали все с начала. Когда мяч был готов, пацаны договаривались о том, сколько дней он будет храниться у каждого из тех, кто сдавал деньги, и у кого – в первую очередь? Футбольный мяч —это центр двора, да что там двора, центр мира!

С обувью, одеждой и спортинвентарем тогда была напряженка. Но оказалось, не все было так плохо. И то, и другое, и третье – было. Но нам это не давали. Я узнал это в 17 лет. И испытал шок. После школы я устроился рабочим на кафедру физкультуры горно-металлургического института. И вот однажды какая-то начальница заставила нас заниматься утилизацией спортивной одежды и инвентаря. Топором рубили баскетбольные мячи, ботинки с коньками, трусы, майки, обувь для штангистов – штангетки. Все это было практически новое! Только мужские и женские костюмы, сшитые из льна, в которых спортсмены-студенты ходили на демонстрацию, видимо, надевали пару-тройку раз! Почему это не выдавалось спортсменам? Все просто, как гвоздь. За инвентарь и одежду завхоз должна была отчитываться. А как отчитаться, если кого-то отчислили из института и ему подмахнули обходной лист, или, еще хуже, неожиданно и быстро забрали в армию? Как их списать? Так лучше не выдавать совсем до окончания срока носки. Как нам хотелось что-нибудь стырить, тем более, что такой роскоши мы никогда не видели! Как мы вертелись, какие только варианты не придумывали, но все зря! Вещи были порублены и сожжены. Вот так создавался дефицит.

В 14 лет мне подарили кеды! У меня уже были кеды фабрики «Красный треугольник», но они больше походили на калоши, чем на спортивную обувь. Эти кеды выдавали (за деньги, конечно) школьникам, которые участвовали в спортивной колонне на демонстрации 7 ноября. Так сказать, для стимула! А подарили мне настоящие китайские кеды «Три моста». (На щиколотке была круглая резиновая наклейка с изображением мостов). Эти кеды стояли по популярности после корейских под названием «Два мяча». Я их носил, правда, с перерывами, лет этак до 35!

А потом появились кроссовки. Про кроссовки была такая история. Моего друга выбрали председателем профсоюзного комитета. Он образовался, и обещал накормить, напоить, обуть, а также одеть весь коллектив. Он был молод, и ему казалось, что дан старт будущей карьере. Он решил всех осчастливить:

– Я вас всех дефицитом обеспечу!

Другой товарищ, который пытался сделать коллектив счастливым до него, этот оптимизм не разделял. Он знал, чем это должно закончиться:

– Тебя будут ненавидеть от секретарши до уборщицы!

И был прав.

Прежний председатель профкома начал с того, что достал на коллектив некоторое количество цветных телевизоров. Телевизоры стоили дорого, поэтому купить их могли не все. Это чуть сбросило волну потребительского энтузиазма. И они были одной марки, так что в коллективе не было споров на тему: почему Васе дали телик лучше, чем Феде? Но когда дело дошло до ковров (для тех, кто не знает: по ним не ходили, их вешали на стенку – для красоты), тут началось! Ковры были разного размера, расцветки и рисунка! Выбросили бы ковры одного типа в магазине, так тут бы проблем не было – смели бы все! Но тут был выбор. А народ к этому не был готов! Полгода профком занимался примирением обиженных и обделенных. Скучно не было!

Леха Тюплин, председатель профкома редакции, любимец Магнитки

С чего начал мой товарищ? С кроссовок. Это не то, что сейчас: кроссовками называли кожаные тапочки с плоской подошвой. Они быстро превращались в бесформенные лапти. Но лучше-то ничего не было! И делали их на местной обувной фабрике. Новый председатель профкома сочинил письмо за подписью нашего директора, секретаря парторганизации и себя лично: такой-то трудовой коллектив, встав на трудовую вахту, выполняя решения партии, и решив перевыполнить их, просит пошить для поощрения передовиков производства 40 пар кроссовок. На обувной фабрике дали «добро». Кроссовки предстояло заказывать двух цветок – красного и зеленого. Чтобы определится, коллективу дали неделю. И тут началось! Сегодня человек хотел красные кроссовки, но после обсуждения в семье – зеленые. А через день – наоборот. Список раз 15 перепечатывался, и каждый раз на нем расписывались начальники, и ставилась печать. Наконец, утрясли. Но на фабрике, когда мы приехали за обувью, сказали, что на некоторых размерах кроссовок на конвейере пришлось сменить цвет. Это был не яркий красный, не спокойный зеленый, это был грязный коричневый! (Сами знаете, на что он похож). Когда мы принесли обувь в коллектив, те, кому достались коричневые кроссовки, заявили, что это сделано специально, что бы унизить их!

У молодого председателя профкома в волосах появилась седая прядь. А впереди был еще заказ на импортные джинсы…

Спортивная форма была в моде. Особенно «мастерки» – вязаные футболки из шерсти синего цвета с отложным воротничком. Но где ее взять, если ты не спортсмен, и, тем более, не мастер? Форму выдавали только членам сборных команд. Но кто-то догадался заказывать «мастерки» (их называли еще и «олимпийками») в ателье! Их там, оказывается, можно было связать. Одну футболку вязали, точно помню, аж 22 дня, и стоила она… а вот тут память меня подводит, короче, дорого. Вот вам картина прошлых лет: идет по улице модный «спортивный» парень, в левой руке держит магнитофон, в правой – сигарету. А во рту зуб железный блестит – красавец!

Я удивлюсь, почему хлопчатобумажных маек, обыкновенных трикушек, не хватало? В городе каждую весну проводили легкоатлетическую эстафету среди школьников. Форму покупали, как всегда, в последние дни. И что? На старт все выходили в одинаковой форме – желтой или салатовой. Как близнецы! Впрочем, это касалось не только спортивной формы. В магазинах что завезли, то и брали. Вот так.

Народ копил деньги на мебельные стенки. И заполнял их не только посудой, но и книжками

Как называлась моя первая книга в жизни? Дайте мне миллион в любой валюте, не вспомню. Но одна из первых, все-таки, вспоминается. Называлась она мило и трогательно – «Заяц Петя». Эта книжка меня потрясла тем, что зайцы жили так же, как люди. И даже хуже. Например, по пути в школу зайчиков караулили Волк и Лиса. Когда папа-заяц отправлял Петю в школу, он советовал вести себя осторожно. Простой советский школьник по дороге в школу максимум рисковал попасть под машину, а ученик «зверской» школы – в лапы к хищнику. Меня это, несмотря на мой еще малый мозг, очень напрягало. Я подумал, что моя мама ни за что не отпустила меня одного в школу, если бы по дороге к ней меня подстерегали злодеи (слова «маньяк» мы и знать не знали). И как не умерли от истощения Волк и Лиса, если никем из зайчишек они полакомиться так и не сумели? Но других маленьких читателей, это, видимо, ни коем образом не волновало.

Книга была частью иллюзорного мира, который был далек от настоящего. Детские сказки, юношеские, а затем и взрослые книги уносили нас в мир мечты. В детстве я прочитал большую часть книг в своей жизни. Или скажем так – значительную. Книги были нашими учителями жизни. И этот предмет – жизнь, был почти единственным, который мы изучали с удовольствием.

Я жил в провинциальном городке, который стоял на притоке Волги – реке Большой Иргиз. В этом тихом городе, где в огромном сквере росли акации, а зеркалу реки скользили белые лилии и золотые кувшинки, было одно чудное место – детская библиотека. Меня привел туда одноклассник Вовка Калошин (он жил на втором этаже), и библиотека стала стрелкой компаса, которая указывала мне путь в жизни. Мы, наивные мальчишки, которые еще недавно научились сами вытирать сопли, пересказывали друг другу книги, но не обсуждали их, и, тем более, не подвергали сомнению. Книжки были готовым рецептом, как поступать в будущем, каких людей любить, а от кого держаться подальше. Все, что было написано, принималось на веру. Бесспорно!

До библиотеки идти было далеко. Зимой мороз нещадно драл меня за нос и щеки, но я упорно шел в библиотеку, как толстовский Филипок – в школу. В библиотеке стояла круглая уютная печь – «голландка», и ее бока так и манили прижаться к себе пришедших с мороза маленьких читателей. Когда кто-то у входа обметал веником валенки, из-за шкафов и полок с книжками выходила женщина в пуховой шали, концы которой были повязаны на груди крест-накрест. Это была фея, всемогущая властительница сказочного книжного царства! Я завидовал этой женщине. Я даже не мог себе представить такое счастье – жить среди тысячи книг и знать десятки тысяч историй. Вы заметили, что в библиотеке разговаривают шепотом? А почему? Наверное, никто не хочет беспокоить великих героев, которые спят между книжных страниц. Они прожили яркую жизнь и достойны покоя.

А мы? Мы мечтали о подвигах. Мы жили в самой читающей стране мира, но нужных книг не хватало. Не хватало романтики! Фенимора Купера еще можно было достать, а вот Майн Рида… «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов», «Квартеронка» и другие книги этого писателя мы брали у друзей на одну-две ночи. За книгой Эрико Вериссимо «Господин посол» у меня в очереди стоял весь класс, и нижний правый угол её был скошен: девушки тайно загибали странички, на которых описывались чудеса любви. Мы становились взрослыми. О «Мастере и Маргарите» в школе мы и не слышали, только после службы в армии мне дали на одну ночь перепечатанный на машинке экземпляр рукописи. После 20-ти лет, когда мы чуть поумнели, нас перевернули «Повесть о первой любви» Анатолия Тоболяка и «Милый Эп» Геннадия Михасенко – они дали нам новых героев, наших современников, таких же ребят, как мы. (А в детстве меня поразило, что автор совершенно потрясающей книги «Могила Таме-Тунга» жил в моем городе – Магнитогорске и был моим современником!).

Лучшие книги моего детства и молодости

– Дети капитана Гранта. Ж. Верн

– Таинственный остров. Ж. Верн

– Сердца трех. Дж. Лондон

– Мартин Иден. Дж. Лондон

– Остров сокровищ. Р. Стивенсон

– На западном фронте без перемен. Э. Ремарк

– Дикая собака динго. Р. Фраерман

– Всадник без головы. М. Рид

– Последний из могикан. Ф. Купер

– Отсюда и в вечность. Д. Джонс

– Повесть о первой любви. А. Тоболяк

– Человек – амфибия. А. Беляев

– Лезвие бритвы. И. Ефремов

– Темные аллеи. И. Бунин

– Морской волк. Дж. Лондон

Потом мы узнали, что есть другие великие книги, которые были для нас недоступны. Нет, мы не говорили о них шепотом – не нужно преувеличивать «жестокий советский режим». Эти книги было невозможно достать. В небольшом количестве, вероятно, для служебного пользования, запретные книжки выпускали небольшими тиражами. Мне рассказывали, что на Челябинск выделили 4 (четыре!) экземпляра томика стихов Мандельштама. Три экземпляра ушли в обком и облисполком, а один пытался присвоить себе начальник областного управления торговли. К нему, якобы, приехали прямо домой, и изъяли дефицитный экземпляр. Кажется, полная чушь. Но я слышал это из уст члена бюро обкома.

«Мастера и Маргариту» я прочитал, когда мне было 20 лет, и это была книжка, отпечатанная на машинке. Рукопись была засаленной, и почти «слепой» – кое-где буквы уже были стерты. В самой читающей стране мира книг не хватало. Но были чудесные островки цивилизации, где книжек было навалом.

Я как-то участвовал в научной экспедиции в Сибири. И привез оттуда оленьи рога, лисью шкуру и стопку книг. Рюкзак был тяжелый, неимоверных размеров, но я таскал эти «внеплановые» вещи на себе и по болотам, и лесным чащам. Книжки я купил в глухой деревеньке, куда их забросили на барже по реке. Зашли в магазин, а там… Продаются мебельные стенки, за которыми в городе народ в очередях месяцами стоит, косметика, книги, и много чего дефицитного. Продавщица сказала, что косметику местные девчонки еще берут, а вот книги лежат годами. Покупают только конверты и шариковые ручки – письма писать. Стали мужики из экспедиции книжки хватать, но все не унесешь. Хоть стреляйся.

Как утолить книжный голод? Можно было, конечно, в библиотеку ходить, но книжка рассматривалась не только как объект знаний, но и часть интерьера. Очень хотелось книжки одного цвета и формата (полное собрание сочинений) на полочку выставить. Но подписаться на серию книг, это все равно, что Ленинскую премию получить! Что делать? Был выход: сдавали макулатуру и картон и в обмен получали талон на книжку. Макулатуру на талоны принимали по свободному графику, можно было и прозевать. А получив талон, месяцами потом приходили в магазин на проспекте Ленина и интересовались: когда будет книжка? Так, годами по одной, по две штуки и собирали.

Хозяйство в СССР было плановое. Но как-то странно у нас планировали распределение товаров. Кому в той же деревне мебельные стенки (400 рулей – сумма!) и книги по истории искусства нужны? Как-то поехали мы в турпоездку в Таджикистан. Приехали в горный кишлак. А там стоит огромный двухэтажный магазин. Смотрим, вьются возле нас какие-то проворные молодые таджики. Оказалось, это местные фарцовщики. Предлагают фирменные джинсы по 120 рублей (с рук шли по 220 – влет!), пуховые куртки по 160 (цена – легче пуха!) и книжки, да не простые, а что-то типа Булгакова (врать не буду, не помню). Ну, вот зачем таджикам распределяли джинсы, когда там даже молодежь в халатам ходит? Или на кой черт им Булгаков?

Мебельные стенки, которые я видел видел в сибирской деревне (попробуй, вывези!) потом еще не раз вспоминались. У нас одна девушка на работе ради стенки тайком от мужа взяла отпуск, и каждый день отмечалась в магазине. За месяц в очередях много книжек прочитала. Но какой был эффект, когда муж пришел домой с работы: она открывает дверь, и – нате вам! Удар грома и блеск молнии! И рюмка водки – сраженному мужу в зубы. Жизнь удалась.

Жан-Батист Гренуй – это я!

Вам не приходила в голову развить в себе какие-то способности, стать экстрасенсом? Мне приходила. Я решил им стать. Я пытался делать какие-то телодвижения, изображающие усилия воли. Я как бы медитировал. Но двигать предметы и останавливать поезда взглядом что-то не получалось. Вскоре это надоело. И я перестал валять дурака.

Все, даже малость тронутые люди, выдумывают себе какую-то историю на тему «Как я стал экстрасенсом». Кого-то, якобы, долбанула молния. Кто-то ощутил в себе невиданные силы после того, как перенес клиническую смерть (а лучше – две). А кто ничего выдумать не может, что заявляет, что он колдун в третьем поколении, и все тайны ему передала бабка. Но у меня бабка была добрейшей рязанской крестьянкой, и в реанимации я не был, потому, как некоторые экстрасенсы, запойно не пил.

Но вот однажды я прочитал «Парфюмера» Зюскинда. И меня пробило. Без шуток. Я стал чувствовать не знакомые прежде запахи. Их было много! Это все равно, что попасть в другой мир. Я понял, как мы обделены, что утеряли этот дар за ненужностью. Человек, проживший с волками несколько лет, писал, что с запахами они получают большую часть информации. По запаху волки различают, какую ступень в иерархии даже чужой стаи занимает тот или иной волчара, болен ли он, и так далее. Но, то волки, а, то я!

Я не знал, как воспользоваться информацией, которую несут запахи (среди новых запахов неприятных не было). Я ходил просто опупевший. Я понял, как мало людей, с которыми можно поделиться информацией о том, какое произошло чудо. На тебя смотрят, как на больного. Или выпившего. И пытаются тихонько слинять в сторону, чтобы в случае чего не вызывать психушку.

Санитаров вызывать ко мне не пришлось. А новый дар так же быстро пропал, как и неожиданно ушел. И его, почему-то, не жалко. Жаном-Батистом я был всего лишь недели две.

Хорошо, что за это время я никого не убил. Вроде бы…

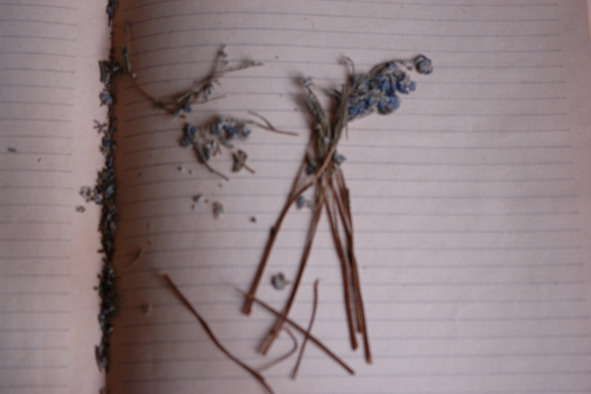

Эти засохшие цветы лежат в моём дневнике 50 лет

Долбежница и незабудки. Быт и любовь

После школы я работал учеником электрослесаря на магнитогорском калибровочном заводе. Родители считали, что рабочая специальность будет кормить меня всю жизнь. А я не представлял себе эту жизнь в заводских стенах. С утра рабочие ждали, когда наступит обед, и, быстренько перехватив в столовке, рубились в домино. После обеда все ждали, когда закончится рабочий день. За полчаса до конца смены все собирались в мастерской, и делали вид, что смазывают и чистят инструмент. Потом открывалась дверь, и все бежали в раздевалку, быстро мылись и рысачили на трамвайную остановку. Всю неделю народ ждал пятницу. Я подумал: Боже мой, ведь так пройдет вся жизнь! В этой тоске я провел полгода.

Весной нас отправили в колхоз. Там нужно было сортировать картошку перед посадкой: отбирать относительно свежую, крепкую, а подгнившую, дрябленькую, выбрасывать. Кому поручить эту работу для умственно отсталых? А тому, кто калибровочному заводу не очень-то нужен: молодым, которые ходят в учениках, и пока не допущены к профессии, и старым, которые слишком часто ходят в винный отдел магазина, и кому серьезную работу уже не доверишь.

Утро начиналось с завтрака. И с истошного вопля поварихи: «Опять чифиряли? Кружки стали чёрные, не отмыть, мать вашу так, и эдак!». Кормили нас хорошо и вкусно. Потом мы садились возле контейнеров с картошкой, а человек по кличке Японец взваливал на спину рюкзак с пустой тарой и, вздохнув, направлял свои стопы в сельский магазинчик. Передняя часть черепа у Японца напоминала кусок асфальта – грубая и почти бесформенная. Она выражала чувство бесконечной печали. Даже если было что и на что выпить.

Мы спали в скотнике, почти ничем не отличаясь от его законных обитателей. Спали на полу, на соломе, накрывшись какими-то тонкими, истертыми почти до дыр, одеялами. И не было никаких правил, типа, девочки спят в правом углу, мальчики в левом. Но не было и ничего плохого. Человеков, типа Японца, девушки не интересовали, а мы были еще романтичны и невинны. Хоть и работали на заводе.

В меня влюбилась девушка. Как ее зовут, я не помню. Они была мила, и даже в чем-то красива. Но она была долбежницей! (Да, была такая профессия). Я, в принципе, считал, что на заводе оказался случайно. Не поступил в институт, вот и все. Я считал, что мне уготована другая судьба. Судьба высокого полета! И вместе со мной будет лететь какое-то неземное существо, типа ангела. (Женского рода!) Ну как я мог влюбиться в долбежницу?

Когда мы прощались, она подарила мне букетик незабудок. Надо же так случиться, что прошло более 50 лет, а он сохранился – все это время лежал между страничек дневника.

Как сложилась моя судьба? Грех жаловаться. Было в жизни и хорошее, и плохое, и просто ужасное. Многое уже и не вспомнить.

Но остался этот букетик незабудок.

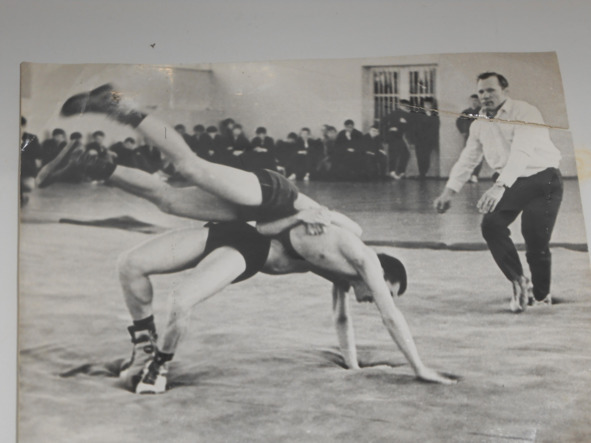

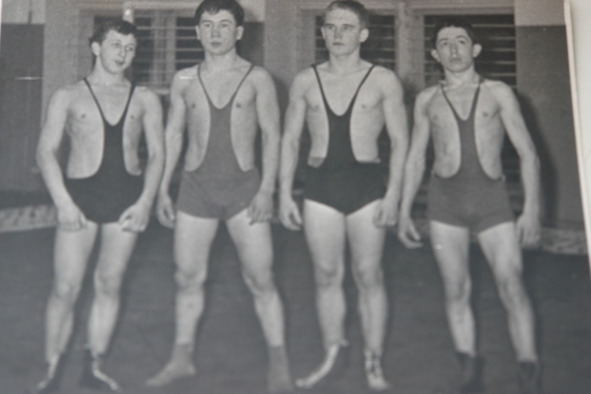

Борьба научила терпеть и не сдаваться. Уроки на всю жизнь

Мой любимый бросок – обратным захватом

В детстве нам казалось, что спорт – смысл жизни. Была даже шутка: если спорт мешает учёбе, брось учёбу! Сначала я записался в секцию легкой атлетики. Но на первых соревнованиях не выполнил даже третий юношеский разряд. Мой друг Юрка стал кандидатом в мастера спорта в беге на средние дистанции, был призером ЦС ДСО «Труд» среди юношей и молодежи. Я подался в акробатику. Мы хотели прыгать на дорожке, но нас ставили в пары и четверки. Когда ни у нижних, ни у верхних акробатов силёнок нет, ни хрена не получается. К тому же выяснилось, что тренер – мастер сорта по акробатике и по штанге, хотел, в конце концов, сделать из нас штангистов. В те годы было мнение, что штангисты не растут, а я мечтал вырасти, так как любимая девочка была меня выше. И я тоже слинял. А брат Юрки – Женька, остался, и стал кандидатом в мастера по акробатике (четверки).

Я подался в классическую борьбу. Хотел в вольную, но меня не взяли. Через три месяца стал чемпионом ММК среди юношей в весе до 56 кг. Стал техничным борцом. Был третьим на первенстве облсовета ДСО «Труд» по молодежи и вторым – среди юношей. Борьба многому научила и помогла мне в жизни. Борьба научила терпеть.

За месяц до первенства области по классической борьбе тренер построил команду. И велел четверым из нас встать напротив.

– Вот эти ребята должны стать чемпионами, – сказал он, и показал на нас, – но для этого каждому нужно перейти в новую весовую категорию.

В новую категорию – это, значит, согнать вес. Я весил 68 килограммов. И ни капли жира. Ни в каком месте. Я был стройный и легкий, но надо было еще «подсушиться». Когда тебе 17 лет, «подсушиться» на 6 килограммов совсем непросто. Даже очень непросто. Это значит, что нужно не только мало есть, но и почти не пить.

Мы согнали вес. Но мысль о победе была где-то на третьем плане. Перед соревнованиями мы затарились трехлитровками с соком (тем более, что талоны на питание отоваривать было нечем, так как мы почти не ели). И каждый из будущих чемпионов думал примерно одно и то же: «После соревнований – напьюсь!».

Потеря веса за короткий срок нанесла короткий, но сильный удар по организму. Нарушилась координация движений. В первой схватке я трижды накрывался при броске прогибом. Три раза стоял на мосту – почти девять минут. Когда соперник раскачивал мой мост, у меня крошились зубы. Я терпел. При счете баллов 10:0 в пользу соперника надеяться на победу было нечего. Проще всего было лечь. Но я не лег. Я вывернулся, в глазах все мерцало, но я заметил, как мой тренер выходил из зала. Он меня бросил! Оставалось несколько секунд. Судья дал свисток, и соперник с улыбкой пошел навстречу своему поражению. Я сделал бросок через спину. «Забедрил», как говорят борцы, эффектно, с высокой стойки. Туше!

Никто из нас не стал чемпионом. Участников соревнований было много, и у нас, как тогда говорили, «гонщиков», на всех просто не хватило сил. После соревнований мы побежали в столовку проедать оставшиеся талоны. Но даже самый аппетитный кусок мяса не лез в рот. Зато, когда мы пришли в общагу, и достали из-под кроватей емкости с напитками, то залили в себя столько лимонада и соков, что затрещали почки. Мы были в таком состоянии, что к своему неудачному выступлению отнеслись равнодушно. Сгонка веса вывернула нас наизнанку.

Но один урок я для себя вынес на всю жизнь.

В любой, даже в самой жуткой ситуации, нужно терпеть. До конца. Через много лет я поехал на первенство России среди мастеров. За пару часов до взвешивания у меня было два лишних кило. Два чемпиона мира (!) взялись мне помочь. Они выжали меня, как тряпку. Но по жребию я сразу попал на призера мира, и с грохотом проиграл. Один из борцов усмехнулся: «Зря вес гонят!».

Не зря. Я согнал вес за два часа, и сделал невозможное. Значит, первую победу – над собой, я уже одержал.

Все мы мечтали стать великими борцами.

Советские туристы везли из-за рубежа назад домой русскую водку. Из жадности!

– Что нужно везти в Болгарию?

Я позвонил знакомой перед поездкой в страну, про которую говорили: «Курица не птица, Болгария не заграница». Так говорили, конечно же, зря! И по части продуктов, и по части шмоток, болгары могли дать нам фору. Советские туристы были очень меркантильные люди. Им хотелось не просто привезти домой дефицит, но возместить им расходы на поездку.

О, как хотелось съездить за границу! Сначала хоть в Монголию, что бы доказать свою лояльность, а уж затем получить путевку куда-нибудь в капиталистическую страну. Пока не съездил в страны социализма, о лондонах и парижах думать забудь – таков был принцип. Говорили, что путевки можно было получать так: в страны соцлагеря – 1 раз в два года, в страны капитализма – 1 раз в три года. Кандидатуры на поездки к проклятым капиталистам утверждались в райкоме КПСС (далее – кажется, и выше!). Дело было серьезное. Людей запугивали: ведите себя достойно, не позорьте страну!

Знаете, чего больше всего боялись советские туристы? Пересечения границы: а вдруг будут шмонать? Бриллианты в гипсе, как герой Никулина, конечно, никто не вез, однако…

Как-то при прохождении паспортного контроля некоторых наших девушек стали тормозить:

– Отойдите в сторонку…

Все уже были на другой стороне, и несчастные подумали, что их не пустят, и стали громко рыдать. Но все закончилось испугом.

Таможенники собрали женщин, увешанных кольцами, серьгами и цепочками из драгметалла, и предупредили, что не дай Бог кто-то из них продаст за границей часть золотого запаса. Пугали тихо, вежливо, но почти до смерти. Профилактика! Продажа золота и валюты тогда было делом подсудным.