Полная версия

Я рожден в Советском Союзе

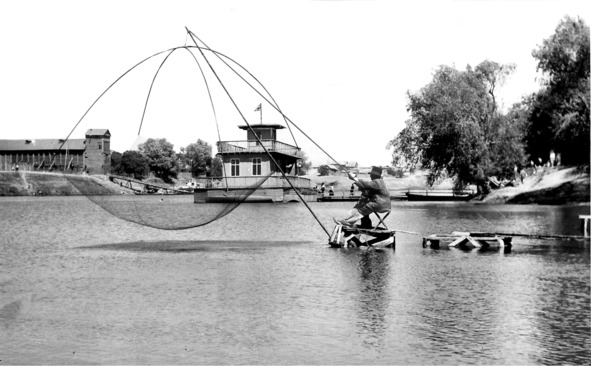

Так ловили рыбу "пауком"

Набор для удочки стоил 24 копейки. Это была леска, крючок, грузило и пластмассовый поплавок. Поплавок был двухцветный – бело-красный, или бело-синий. Несмотря на дешевизну, поплавки старались делать самостоятельно. Самым отстойным был поплавок из винной пробки. Делали поплавок из камыша. А вот самым понтовым был чувствительный к поклёвкам поплавок из гусиного пера. Удилище делали из любой подходящей палки. Писк рыбацкой моды – это, конечно, удилище из бамбука! Особенно, если оно состояло из нескольких разборных секций. Настоящие рыбаки на все эти причуды смотрели с презрением. Они предпочитали ловить рыбу по-крупному, и не мелочиться. Что удочки? – Детская забава.

На нашей улице жил одноногий старик. Он ловил сомов. Я сам не раз видел, как сомы подплывали к местам, где купались люди, и выставляли из-под воды спины. Это было либо в жару, либо во время дождя. Людей в это время рядом не было. Я иногда принимал сомов за автомобильные шины: мне казалось, что они почему-то всплыли со дна. Сомы подпускали меня близко, метра на два. Сомов ловили на цыплят, их как-то коптили, чтобы они сильнее пахли и привлекали речных усачей. Однажды я увидел старика, который возвращался с удачной рыбалки. Он шел на костылях, на его плече лежал сом, а хвост рыбы шлёпал по земле. Как он справился с ним? Просто сюжет для повести «Старик и море». Или, «Старик и река». Настоящие рыбаки ставили сети, прочёсывали речку и пруды бреднями, ставили морды (ловушки) из лозы или металлической сетки. Они не соблюдали правила. В наше время усыпляли рыбу с помощью борной кислоты. Порошок закатывали в хлебный мякиш, или в тесто. Рыба всплывала, и её оставалось только собрать. В домах, где жили рыбаки, хранились целые мешки вяленой рыбы. В детстве меня как-то взяли на рыбалку, где взрослые собирались наловить лещей. Не повезло. Возвращаясь к месту, где был разбит наш лагерь, мы подплывали к лодкам, на которых рыбачили более удачливые люди. Они давали нам по огромному лещу.

Это было негласное правило, которое рыбаки старались соблюдать.

Мы в детстве носили гимнастёрки и чулки с «лифчиком»

Как и все нормальные дети, я не хотел идти в школу. А когда мать заставила меня надеть короткие вельветовые штаны, застегивающиеся на пуговку чуть ниже колена, орал, как резаный. Какой позор для пацана – носить штаны чуть длиннее бабских рейтуз!

Впрочем, мне еще повезло. Моего друга Вовку нарядили еще хуже. На голове у Вовки болталась бескозырка с надписью «Смелый», сверху одета матроска с отложным воротником, а снизу (какой стыд!) – шорты. Да ладно бы шорты! Несмотря на теплый сентябрь, на ноги моего друга напялили толстые женские чулки, которые крепились на пояс с резинками, который, почему-то, пацаны называли лифчиком. Резинки торчали из-под шорт, и школьники постарше оттягивали их так, чтобы они больно щелками Вовку по жирным ляжкам: «Бабские чулки надел, баба!».

Во втором классе, наконец, ввели единую школьную форму, и мы стали похожими на маленьких солдатиков. Школьник начальных классов носил гимнастерку и брюки мышиного цвета, фуражку с кокардой, и ремень с бляхой. Форма была одинаковой только с виду. Родители побогаче покупали для школяров одежду из сукна, которое хорошо держало форму и отличалось более благородным оттенком. «Кухаркины дети» ходили в форме из какого-то дешевого материала. Он лоснился, скатывался в катышки, и выцветал на солнце. Впрочем, мы на это внимание не обращали. Школьная форма была похожа на солдатскую, чем мы очень гордились, и по примеру старших гладко заправляли гимнастерку под ремень.

Через три года форму сменили. Гимнастерку заменил куцый пиджачок, а фуражку – берет с торчащим на затылке хвостиком – «макарониной». С пиджаками мы постепенно смирились, а «бабские» береты носить отказались, как бы нас не пороли дома и не ругали в школе.

А что носили взрослые? Мои родители после войны жили в Германии. Отец служил помощником коменданта в городе Арнштадт (там родилась моя сестра). На фотографиях моя мать выглядела как светская дама: перчатки до локтей, шляпки с вуалью… Вернувшись на родину, они еще лет 20 донашивали привезенное из Германии барахло. Отец привез два шикарных кожаных пальто до пят. Одно из них я потом обрезал выше колен (длинное было не модно) и носил лет до 25. Из другого пальто я сшил куртку для своего 16-летнего сына. (Вот было качество!).

В основном, народ одевался скромно. По праздникам мужчины носили костюмы из ткани в тонкую полосочку. Ткань была низкого качества, быстро мялась (в первую очередь, брюки), а «наводить стрелки» – проглаживать штаны, стремились только отъявленные модники. На голове мужчины носили фуражку – «восьмиклинку» с матерчатой пуговицей посередине. Форму восьмиугольной фуражки поддерживала картонная вставка, которая быстро изнашивалась, и головной убор превращался в бесформенный блин.

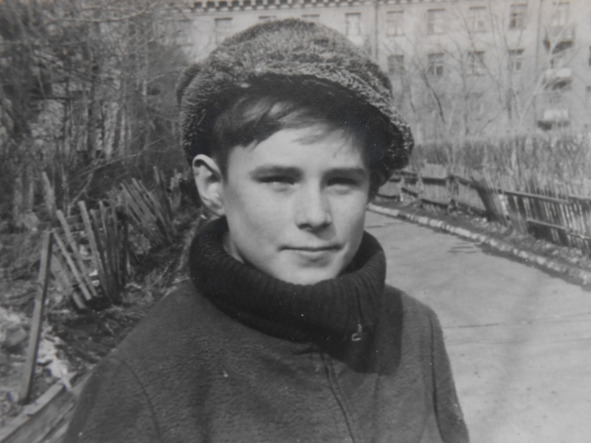

Надо сказать, что выходить на улицу без головного убора было неприлично. Ходили слухи, что западные модники ходят с обнаженной головой даже осенью. На нравы капиталистических извращенцев народ реагировал просто: «Вот дураки!». Кепки носили даже в дикую жару – и дети, и взрослые. Некоторые пацаны так сильно натягивали их на голову, что на затылке протирались волосы, и оставалась жуткая полоска голой кожи.

Без кепки было невозможно представить себе футбольного вратаря. Считалось, что козырек защищает вратарские глаза от солнца. Иногда для шика вратари надевали кепку козырьком назад (вдруг мяч попадет в лоб!), и это, играя в футбол, копировали многие дворовые мальчишки. Позже я читал, что в Москве самые модные кепки – с «искрой», носили игроки «Динамо», которые шили их на заказ у какого-то старого еврея. Начальство же носило фетровые шляпы. Шляпы, надо сказать, были отменные, и пригодились бы в наше время для съемок какого-нибудь фильма о гангстерах, например, «Однажды в Америке». Носить шляпу полагалось в солидном возрасте. Молодой человек, позволивший себя эту вольность, мягко говоря, был бы не понят: «Стиляга!».

Мои родители в послевоенные годы

А завтра – Родину продаст!

Стилягами называли представителей «золотой» московской молодежи, которые тусовались по кафешкам, слушали джаз и заграничные «голоса». Считалось, что стиляги – потенциальные предатели, на одном из плакатов-агиток так и было написано: «Сегодня он играет джаз, а завтра – Родину продаст!».

Слово «стиляга» постепенно появилось и в провинции. Стиляги носили ботинки на «каше» – толстой подошве, приобретенные у фарцовщиков и брюки – дудочки. Говорили, что узенькие брючки надевали с мылом. Врут – какой же мужик, даже ради моды будет держать… в мыле? Дудки одевали лежа, и я это видел сам: дворовый модник по кличке Бес ложился, задирал ноги, и натягивал брюки – стоя их натянуть на ноги было невозможно, не удержишь равновесие!

Идеологам коммунистической партии любая мода не нравилась: узкие брюки – плохо, широкие – тоже. Против дудок началась война: комсомольцы ловили стиляг на танцах, тащили в штаб и там резали брюки ножом.

В начале 60-х в моде было все узкое и короткое. Зимой модники носили куцые пальтишки – «полуперденчики». В мороз на «полуперденчиках» поднимали высокие, по самую макушку воротники, так что наружу торчал только кончик носа. На голове носили шапку – пирожок. Мечтой молодых людей была куртка – «москвичка». Она имела широкий меховой воротник, который наполовину прикрывал спину. Воротник был на «молнии», так что «одним движением руки» его можно было превратить в капюшон.

Помните слова из песни Владимира Высоцкого: «мои друзья хоть не в болониии…»? Плащи из материала «болонья» за границей продавались в автоматах: пошел дождь – бросил в автомат денежку, достал дождевик, надел. Перестало капать на голову – выбросил в урну. В СССР болоньевый плащ был писком моды. По сути дела, это и не плащ вовсе – так, накидка от дождя (на нем не было даже подкладки). Обладателям «болоньи» завидовали и часто просили дать поносить – в гости или на свидание. В принципе, брать вещь «поносить» было делом обычным, особенно у женщин.

Моя мама в 1946 году в Германии

От лаптей до чернобурки

Боже мой, какой я древний – я помню, как люди ходили в лаптях! Впрочем, я сам их носил.

Мой 90-летний прадед был вылитый Лев Толстой. На всю жизнь запомнилась картина: утро, туман, луг, и дед – в холщовой рубахе, в лаптях, машет косой.

Бабушка Настя сплела лапти и мне. Я ходил в них в лес за грибами, а когда вернулся в город, повесил их нас стенку – это было модно.

Нищая рязанская деревня… Зимой и летом женщины и мужчины ходили в одной «форме» – сапоги и телогрейка. На праздник женщины одевались в пестрые платьишки из какого-то дешевого материальца, а чтобы придать себе торжественный вид, сверху надевали мужской пиджак черного цвета. К пиджаку прикреплялись награды: орден за высокие надои, медаль за непосильный труд, или значок об окончании сельхозтехникума. Чулки носили нитяные, на широких резинках, которые так впивались в кожу, что надолго оставляли красные рубцы.

В городе народ жил побогаче, но одевался одинаково. Состоятельные женщины носили приталенные пальто синего цвета с горжеткой из чернобурки. Лисьи лапы завязывались на груди, а голова висела на спине. Мне так хотелось выковырять глаза, сделанные из желтого стекла (они казались мне драгоценными камнями), но я знал, отец выдерет так, что мало не покажется! На руках носили вязаные варежки, а самым писком моды была меховая муфта. Улицы тогда чистили редко, по этой причине, модницы, поскользнувшись, не могли удержать равновесие (руки в муфте были, словно в наручниках), и падали на радость сварливым старушкам.

Мужики, смирно! «Кавалерия» идет!

В школе мы были все поголовно влюблены в молодую учительницу. Но однажды любовь прошла в одночасье – наша богиня пришла на урок в валенках!

Бедные наши женщины! На свои прекрасные ножки они надевали резиновые, на двух кнопочках – застежках, боты, или суконные ботиночки. (Вроде тех, мужских, с застежкой-молнией посередине, что называли «прощай молодость»). Некоторые модницы носили бурки – белые фетровые сапожки без каблука, обшитые полосками красной кожи, но бурки были большой редкостью.

Женские сапоги – революция в моде. Сначала они были короткими, чуть выше щиколотки, и напоминали свиные копытца. Но эти сапожки были мечтой каждой женщины. В моде все устроено так, что со временем длинное трансформируется в короткое, узкое – в широкое, и наоборот. Мода сделала резкий скачок вверх – голенище женского сапога выросло до колена. Это был шок. Высокие сапоги – казалось, что это так некрасиво! Когда молодая девушка шла по улице, люди старшего поколения кричали в след: «Кавалеристка, б…!».

Потом появились сапоги-чулки. Выглядели они карикатурно, и портили весь вид женской ноги: икры обтянуты, подошва толстая, будто бы к сапогам прилила пара килограммов грязи.

Вельвет: попали в цвет

Мир был черно-белым, и вдруг – прорыв: в моду вошла одежда из цветного вельвета. В конце 60-х был дефицит на все, и даже этот дешевый материал достать было непросто. На улицах города все чаще стали появляться молодые люди в странных пиджачках. Воротников пиджачков них не было, вместо них – треугольный или овальный вырез. Вместо обычного разреза сзади – два по бокам. Тогда мы услышали новое слово – шлицы.

Пиджаки были зеленые, синие, красные, с рисунком в ромбик и клеточку. Сначала их шили, почему-то, без подкладки. Считалось, чем длиннее шлицы, тем круче. Иногда разрезы делали так высоко, почти до подмышек, что через них была видна рубашка.

В то время появилось еще одно новое слово – нейлон. Это сейчас синтетику не носят, а тогда покупали за страшные деньги. Нейлоновая рубашка стоила около 30 рублей – четвертая часть средней зарплаты. Расцветок у рубашек было несколько – ядовито-коричневый, синий, зеленый. Концы воротника были длинные, их выпускали поверх пиджака. Узкие галстучки – «селедки» тоже делали из нейлона. Конец галстука был не треугольный, как сейчас, а просто обрубался. Завязывать нейлоновые галстуки было невозможно (по сути дела мы носили на теле тонкую пластмассу), и они крепились на резинках.

То ли тоска народа по ярким расцветкам, то ли дефицит материалов, привели к тому, что позже, в конце 70-х появились короткие цветные мужские пальто, которые шили… из шерстяных одеял. Эти пальто в крупную клетку, с поясом, носили, в основном, учащиеся «фазанок» – профессионально-технических училищ. Несколько лет назад я видел такое пальтишко на одном из челябинских бомжей. Хорошо, на совесть работали советские швейники!

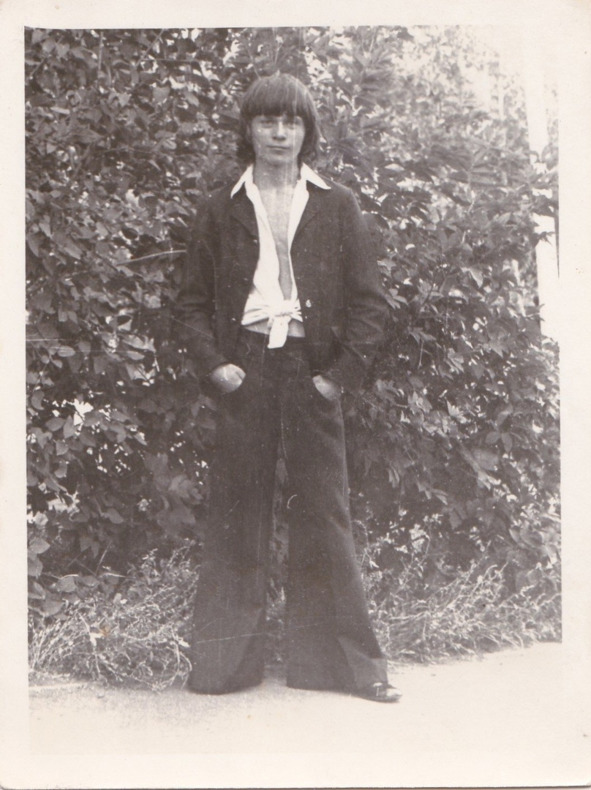

Клевый чувак Андрей Филяев

И клешем улицы мели…

Знаете, сколько раньше служили в армии? – Три года. А во флоте и того больше – четыре. И, тем не менее, многие парни мечтали попасть на корабль: уж больно им форма нравилась!

Каждый молодой человек на «гражданке» стремился достать тельняшку. Казалось бы, обычная майка, только в полоску, а достать было очень трудно. Тельняшки привозили туристы, приезжавшие из речных круизов по Волге – там нательное белье для моряков продавали в киосках. Особенно почему-то полюбили тельняшки туристы. На туристических слетах бородатые молодые люди с гитарами были почти сплошь полосаты, как африканские зебры. К мужскому белью воспылали страстью и девушки, но это было форменным издевательством над гордостью мореманов – они носили тельняшки навыпуск, и майка опускалась до самых колен, превращаясь в короткое платье.

На флоте порядки были строгими, но и там была своя мода. Отправляясь в увольнение, морячок представал перед старшиной в одной форме, а на берег выходил в другой (таких щеголей, правда, нещадно отлавливали патрули). Флотские модники удлиняли, или как они говорили, надстраивали ленточки бескозырки, да так, что они почти достигали до пятой точки. В конец штанины зашивали свинец, чтобы при ходьбе клеши «штормило» – широкие морские брюки болтало из стороны в сторону, и это было высшим шиком. Но мода на клеш пришла не с флота…

«Молния» в штанах, ложка – в кармане

Новые клеши отличались от морских. Широкие клеши на флоте шились сначала «трубой», а потом «колоколом», и имели практическое значение: у них не было ширинки, они расстегивались сбоку, так, чтобы попав в воду, морячок мог легко выпрыгнуть из штанов. «Гражданские» клеши расширялись «колоколом» не от бедра, а от колена – в этом была принципиальная особенность. Как-то само собой появились стандарты: если ширина брюк под кленом составляла 21 сантиметр, то внизу, у щиколотки – 23. Затем модники осмелели и стали шить клеш «форматом» 23 на 25. Были и такие, кто носил клеш 27 на 32! Заказ на такие брюки в ателье не принимали, хотя объяснить, кто эти параметры запретил, не могли: не положено, и все тут!

Клеши отличались от обычных брюк карманами и поясом. У обычных брюк карманы располагались сбоку, у клешей – на внешней стороне бедра. Модники ходили этакой приблатненной походочкой: руки в карманах (ладони сходились у самого причинного места), спина согнута вопросительным знаком, как будто бы человек хочет писать, а негде. Передвигался хозяин клешей мелкими шажками, раскачиваясь вправо – влево. Своей походкой клешник вроде бы говорил: «А мне все пофиг!» (Ну, слово, сами понимаете, здесь нужно подразумевать несколько иное).

Позже появилась еще одна новинка – над карманами стали пришивать клапаны. Модные «фраера» стали носить в карманах… ложку для обуви. Край ложки загибали ковшиком, и вешали на край кармана. Иногда ложка могла служить боевым оружием, которое можно было носить легально – хулиганы затачивали края ложки, так что в драке ей можно было наносить режущие удары.

В школе обладателям клешей завидовали страшно. «У вас в классе сколько клешей?» – спрашивал какой-нибудь юный модник своего соседа по двору. – «Пять…». – «А у нас восемь!». – «А у ваших чуваков пояса на сколько?» – «На шесть…». – «А у нас на восемь!». Стандартная ширина пояса сначала составляла 6 сантиметров. Затем пояса стали шире. Их застегивали на две, три, а потом и на четыре пуговицы. Шире и больше – не значит красивее. Некоторые «клешники», не понимавшие этой истины, выглядели карикатурно.

Так как штаны волочились по асфальту, задняя нижняя часть брюк быстро превращалась в махры. Эту проблему решили быстро – подшивали к штанине металлическую застежку-молнию, которая одновременно являлась и защитой от истирания штанов, и модным аксессуаром. А потом, как бы сейчас сказали, пошел полный беспредел…

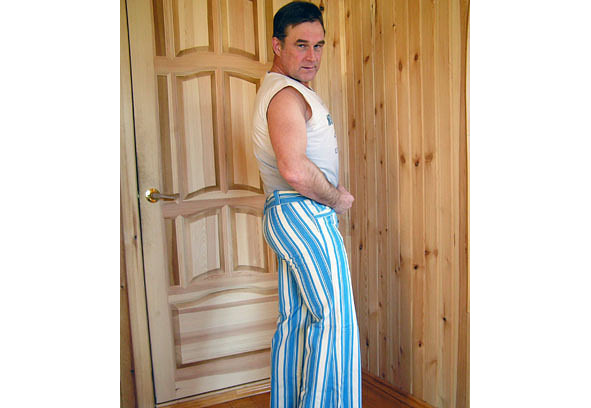

Штаны из матрасной ткани

Брюки с бубенцами, куртки – с бахромой

В брюки – клеш стали вшивать клинья. Клинья делали из яркого материала, например, красного или синего бархата. В клинья вшивали цепочки или бубенчики. Но самым писком моды были… лампочки от новогодней елки.

В кармане модник носил маленькую электростанцию: от батареек, расположенных в задних карманах, вниз шли шнуры, которые присоединялись к вшитым в клинья лампочкам. Вечером, на танцах такой парень зажигал искорки страсти в глазах местных девушек.

Выбор тканей был… никакой. Выбросят на прилавки ткань в клетку – полгорода шьет брюки из нее. Поэтому для шитья штанов использовались самые неожиданные материалы. Я, например, сшил клеши из плащевой ткани светло зеленого цвета. Ткань была мягкой, ноской, легко гладилась. Но народ в своих безумствах пошел дальше. В качестве материала для пошива брюк стали использовать… брезент. Эти клеши так и называли – брезентухи. Их носили с курткой из того же материала – штормовкой. Сзади на штормовку пришивали бахрому (в ту пору началась эпоха фильмов про индейцев, в которых играл несравненный Гойко Митич). Так как в магазинах бахрома не продавалась, ее срезали с вымпелов, которыми награждали передовиков производства. Это считалось почти идеологической диверсией.

Потом клеши стали расширять от бедра, а пояс опустили низко – чуть выше, чем носят джинсы сегодняшние модницы. Делая заказ в ателье, закройщику так и говорили: «Шейте брюки по бедрам!». Увы, и эта мода прошла – наступила эпоха джинсов…

Наши девчонки с каким-то чуваком

Торба с портретом Че Гевары, пакет «Мальборо» и «бананы» с заклепками

В чём мы носили школьные учебники? В первом классе я был единственным, кто ходил в школу с жёлтым ранцем из свиной кожи. Ранцы, почему-то, не прижились. Школяры таскали учебники в портфелях, ими же и дрались. В старших классах вошли в моду папки. Они были очень неудобны: ручек у них не было, носили папки под мышкой, руки быстро уставали. Потом стали появляться портфели-дипломаты. Но это был жуткий дефицит. А студентам хотелось чем-то выделиться. Чем-то дешевым и сердитым. Так появились самодельные сумки- торбы. Их делали из обыкновенной мешковины – вместо ручки пришивали веревку, а на торбу по трафарету наносили рисунок. Чаще всего, он был одноцветный – чёрный. Как мне помнится, каждый второй таскал торбу с портретом Че Гевары или Эрнеста Хемингуэя. Стоила такая сумка, вроде бы, 5 рублей. Немало, но если не хочешь покупать – сделай сам.

А потом появились полиэтиленовые пакеты. На Западе они использовались на один раз, а у нас их даже стирали. На пакетах чаще всего изображался фрагмент джинсов или ковбой на лошади и надпись Marlboro. Для моряков торгового флота, которые заходили в иностранные порты, это был выгодный бизнес. Стоит такой пакет сущие центы, занимал мало места (их можно было привозить сотнями), а в СССР одноразовый пакет превращался в многоразовый, и стоил уже 10 рублей! Студенты гордо ходили на занятия в институт с этими пакетами – зачётно! С пакетом, значит, студент! Потом в стране стали печатать и собственные пакеты с лицами кумиров – Аллы Пугачёвой, Михаила Боярского и кого-то ещё. Фарцовщики продавали и болгарские пакеты из картона по 3 рубля, но они не котировались. Начинало развиваться кооперативное движение.

На Заречном рынке в Челябинске появился патентный ряд. Кооператоры торговали одежонкой, которую шили дома, в гаражах и подвалах. С виду некоторые вещи выглядели довольно ничего. Взгляд привлекали необычный модели. Купил здесь себе брюки-«бананы» и я. Через неделю «бананы» поползли по швам. Не стал предъявлять претензии, просто поговорил по душам. Кооператоры жаловались, что работают на старых машинках, которые ломаются по 3—4 раза в день. А новые-то где взять? За тканями приходится ездить по всей стране – от Ташкента до Воркуты. Знаете, кто быстро поднялся из кооператоров? Изготовитель фурнитуры. Я был в подвале, где работали первые в городе ручные прессы: здесь клепали заклепки, уголки, кнопочки и пуговицы. Хозяин так быстро поднялся, что слава он нём быстро дошла до Москвы. А в Москве, как выяснилось, у него были карточные долги. Дело, короче, закончилось очень печально. Параллельно с кооперацией набирал соки и криминал. Это всё самоделки. А как было дело с «фирмОй»?

В подворотнях продавали джинсы с одной штаниной

Первые фирменные джинсы я купил в 30 лет. Профком нашей редакции как-то подсуетился, и нам выделили партию джинсов из Западной Германии (в те годы было две Германии – Германская Демократическая республика и Федеративная Республика Германии). Джинсы надо было получать в подвале какого-то магазина одежды. Мне было назначено время. Я зашел в полутемное помещение, назвал размер и заплатил 120 рублей. Считалось, что джинсы мне достались почти даром! (Хотя 120 рублей – это ставка корреспондента городской орденоносной газеты). С рук фирменные джинсы шли в диапазоне цен от 160 до 260 рублей. Дорого! Но это была мечта, и за ценой мы не стояли.

Когда мне было лет 12, и о «фирме» (ударение на букве «е») мы не слышали, в Магнитке, где я жил, продавались джинсы Карабашской швейной фабрики. Сейчас, когда прошло 100 лет, мне трудно сравнивать их с заграничными, но штанцы были весьма неплохими. Только наш материал, вроде бы, был более тонким. Джинсы были прострочены жёлтыми нитками и украшены заклепками, всё, как положено! Потом появились джинсовые костюмы – штаны и куртка голубого или розового цвета по 120 рублей. Это было безумно красиво! Особенно, когда в таких костюмах одного цвета на улицах появлялась влюбленная пара. Небожители!

«Фирму» продавали тайком, создавая ажиотаж (щас милиция нагрянет, надо торопиться!). Спешка была спекулянтам на руку – во-первых, клиенту некогда было торговаться, а во-вторых, в суете можно было подсунуть подделку. Бывало, что самые несчастные покупатели платили по 200 рублей за одну штанину! Штанину от джинсов умело складывали в пакет, и продавали не разворачивая. Если же джинсы покупались без суеты, то привлекались посредники. Это были «специалисты», которые подтверждали стоимость джинсов: подсчитывалось количество заклёпок, замысловатость фурнитуры, качество и оттенок ткани. Джинсы бывали темно-синими и светло-голубыми. Человек в джинсах был априори красив, как гусар!

Многие носили джинсы с отворотами. Но это не то, что сейчас. Штаны подворачивали сантиметров на 20, а то и больше. Я там понимаю, что джинсы по длине выпускали универсальные: если длинные – можно подрезать и подшить. Но как это подрезать на 20 сантиметров? Это же дорогая ткань, а деньги упл (о) чены! Так и ходили, как мушкетёры в «ботфортах».

А Карабашская швейная фабрика сгорела в начале двухтысячных. Пишут, что есть планы её восстановить. Но, мне кажется, это так же невозможно, как вернуть то прекраснее время.

Эту шапку я носил 9 месяцев в году

Китайские и корейские кеды задавали тон в спортивной моде

Однажды во дворе мы скинулись на футбольный мяч. Пацаны молча принесли его из магазина и стали надувать. Было торжественно и тихо, как будто вершилось что-то таинственное. Мяч был для нас всем. Старший дома, старший квартала, а так же другие начальники и жильцы видели в нем угрозу зелёным кустарниками и немытым окнам: с помощью мяча мы могли сломать и разбить! Поэтому любые мячи у нас старались изъять!