Полная версия

Разведчики и резиденты ГРУ. За пределами отчизны

Другим сотрудником Винарова мог быть киножурналист Давид Бибринг. По линии РУ сначала его «направили в армию Франко» (1936), потом он работал также и в Португалии, в Лиссабоне (1936–1937 гг.), «в частности он дал [сведения] о готовящемся наступлении итальянцев на Гвадалахару» (А.П. Панфилов, сентябрь 1940 г.). По работе Давид был связан с другим советским разведчиком К.К. Небенфюром через его жену – Эрну Венгельс. В качестве радистов в Испании и Португалии действовали в 1936–1938 гг. Э. И. Бронина, Б. К. Виндт, С. Вукелич.

Источником информации стал представленный Винарову в качестве весьма надежного человека доктор Томов. Он был давним и хорошим знакомым Бенито Муссолини, итальянского диктатора и премьер‑министра. С помощью своих новых друзей Томов наладил переписку с ним, к тому же в квартире доктора в Париже разместилась и одна из раций организации. «Ванко» возможно имел в виду доктора Д. П. Томова, родившегося в Осм-Пазар, Болгария 24.05.1877 г. Он окончил Шуменское педагогическое училище и 3 года был учителем в Болгарии. Потом учился на медицинском факультете в Лозанне, Швейцария и окончил его. В студенческие годы (1902–1905) состоял членом Итальянской социал-демократической группы, однако потом не вступал ни в какие политические партии (1905–1921), работал ординатором, старшим ординатором больницы в Болгарии, в т. ч. и во время 1-й мировой войны. Но потом стал участником коммунистического движения в селах Странджи, в родном Осм-Пазаре (1921–1924), в Стамбуле, Турция (с 1924), где работал старшим ординатором при болгарской больнице (1925–1926), был одним из основателей и членом местной эмигрантской коммунистической группы, там же состоял в коммунистической группе Внутренней македонской революционной организации – объединенной20.

Необоснованное увольнение. Преподавательская работа

Вернувшись в Москву по вызову, Винаров некоторое время состоял в распоряжении РУ РККА (март – июль 1938 г.), видимо отчитывался в Центре о проделанной работе, докладывал о ситуации в Испании и др. странах. Многих своих начальников и коллег он уже не застал, кого-то из них перевели в войска, кого-то уволили в запас РККА или вообще из армии, кого-то посадили или расстреляли. Все эти события коснулось и чекистов, прибывших в Разведупр в 1934–1936 гг.

15.07.1938 г. Ивана Винарова увольняют в запас РККА «в аттестационном порядке по служебному несоответствию» (органами НКВД были арестованы некоторые из бывших его зарубежных сотрудников). Но нашлись и другие причины: начальник отделения «А», по которому он числился, полковник Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров, характеризовал его следующим образом (июнь 1938 г.):

«Полковой комиссар ВИНАРОВ ИВАН ЦОЛОВИЧ по национальности болгарин, прибыл в СССР в 1923 году, по его словам – бежав из тюрьмы в Болгарии в начале 1923 года. С конца 1923 г. ВИНАРОВ работает в системе РУ и весь этот период ВИНАРОВ был близок к врагам народа БЕРЗИНУ, НИКОНОВУ, САЛНЫНЬ и другим. Арест этих врагов народа органами НКВД значительно отразился на настроениях Винарова, и я сомневаюсь, чтобы Винаров в дальнейшем мог принести пользу как работник РУ.

Воспитанный этими врагами народа и находившийся под их большим влиянием Винаров на сегодня ценности не представляет.

Винаров женат на дочери бывшего генерала и бывшей эсерке ГАЛИНЕ ЛЕБЕДЕВОЙ, у которой первый муж поляк, бежавший в Польшу в 1920 г. с двумя ее детьми, которые и сейчас находятся в Польше. Сама она ездила, якобы за детьми, в Польшу в ноябре 1921 г. и пробыла в Польше до декабря 1922 г. Лебедева работала также ранее в системе РУ и также была близка к врагам народа НИКОНОВУ, САЛНЫНЬ и др. Лебедева последнее время всячески старалась вновь проникнуть в систему РУ, основываясь на том, что она была с мужем за рубежом и, якобы, числилась как работница РУ, это же старался провести и ее муж ВИНАРОВ.

Винаров посланный в 1936 г. по март 1938 г. в командировку, с заданием по существу ничего не сделал. Судя по архивным данным, есть основания полагать, что и прежняя его работа в РУ была такой же, как например, во время конфликта на КВЖД в 1929 г., где по архивным данным работа Винарова была признана плохой и, однако, он был награжден по представлению врага народа Берзина орденом «Красного Знамени» вместе с врагом народа Салнынь.

Винаров, несмотря на партийный стаж и звание полкового комиссара, политически малограмотен и не интересуется, и не разбирается даже в самых элементарных вопросах партийной линии и политики, что говорит о том, что в Винарове больше авантюризма, чем партийности, исходя из специфических условий нашей работы.

Учитывая вышеизложенное считаю необходимым Винарова Ивана Цоловича из РККА УВОЛИТЬ.

п/п Начальник отделения – полковник МАМСУРОВ.

ВЕРНО: Начальник отделения кадров – полковой комиссар [подпись] (Туляков)»21. Причем в справке на Винарова, приложенной к характеристике и подписанной И. Ф. Туляковым 20.06.1938 г., сообщается, что Винаров был старым, активным членом БКП, два раза арестовывался, и бежал в СССР в 1923 г. из тюрьмы22.

Учитывая прекрасный отзыв, данный «Ванко» своему бывшему начальнику в книге «Бойци на тихия фронт», можно предположить, что, характеризуя подобным образом подчиненного и старшего товарища Хаджи-Умар Джиорович помог избавить его от более серьезных обвинений.

Из РККА «Ванко» действительно уволили, но далеко не сразу, т. е. 10.11.1939 г. и по одной из самых мягких статей: «за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или реорганизацией». До этой даты Винаров по-прежнему числился в распоряжении РУ РККА. Но Иван Цолович не смирился со своим положением. 20.11.1939 г. он написал письмо наркому обороны К. Е. Ворошилову, рассказал ему о своей работе в Разведупре и напомнил: «В 1930 г. я был лично Вами представлен к награждению орденом «Красное Знамя» за боевые специальные заслуги и был награжден постановлением ВЦИК СССР». И не преминул отметить, что уволил его из РККА «враг народа Гендин». Как известно чекист С. Г. Гендин исполнял тогда обязанности начальника РУ РККА, потом он был арестован и расстрелян.

Ивана Винарова вскоре назначили преподавателем кафедры общей тактики Военной академии им. М. В. Фрунзе. 16.06.1940 г. приказ об увольнении его из армии был отменен и он уже официально назначен на вышеуказанную должность с должности состоящего в распоряжении РУ РККА. При рассмотрении данного дела вновь подняли характеристику, подписанную полковником Мамсуровым, но на сей раз, похоже, она не имела последствий.

Как здесь не вспомнить аналогичную ситуацию, в которую попал Илья Григорьевич Старинов, он вспоминал об этом в своих мемуарах «Мины ждут своего часа», опубликованных еще в 1964 г.:

«Я видел только один выход – обратиться к Наркому обороны, рассказать о своих сомнениях, просить защиты от необоснованных обвинений.

Ворошилов принял меня. На этот раз он держался сурово и замкнуто.

– В чем дело? О чем вы хотели сообщить?

Волнуясь, сбиваясь, рассказал маршалу о своих переживаниях.

– Товарищ Народный комиссар, ведь я выполнял задание Центрального Комитета по подготовке к партизанской борьбе, а склады оружия готовились по вашему указанию.

Нарком обороны смутился.

– Вы не волнуйтесь… – Потом, помешкав, взял телефонную трубку: – Здравствуйте Николай Иванович… Да вот… У меня сидит недавно прибывший из Испании некий Старинов. Его допрашивали о выполнении заданий Якира и Берзина по подготовке банд и закладке для них оружия…

Пауза. В трубке слышится неестественно тонкий голосок. Снова говорит Ворошилов:

– Конечно, он выполнял задания врагов народа. Но он был маленьким человеком, мог и не знать сути дела.

Опять пауза. И опять отвечает маршал:

– Но он отличился в Испании и в значительной мере искупил свою вину. Оставьте его в покое. Сами примем соответствующие меры…»23.

Великая Отечественная война

С началом войны вопрос с кадрами разведки обострился. Поэтому Разведупр Генштаба приступил к подготовке людей различных национальностей на ускоренных курсах, в том числе на станции Сходня Октябрьской ж.д.

Обучением курсантов там занимались, в частности, Н.К. Патрахальцев и Н.М. Трусов. В НКВД создают Особую группу (впоследствии 2-й отдел, 4-е управление), формируют Войска Особой группы, преобразованные в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, затем в Отдельный отряд особого назначения НКВД – НКГБ СССР.

Из Военной академии им. М. В. Фрунзе многие слушатели и преподаватели отзываются на фронт в военную разведку (например, в в/ч 9903 Западного фронта) и в указанные выше подразделения НКВД. Иван Винаров в первые же дни войны принят туда на «оперативную работу», потом были ОМСБОН и ОООН, где он, кроме всего прочего, возглавлял интернациональный полк (июнь 1941 – март 1944 г.). «Ванко» занимался также подготовкой людей для работы в тылу врага, сам несколько раз побывал за линией фронта. Среди его подопечных были «подводники» и «парашютисты», болгарские коммунисты которых после обучения десантировали в Болгарию в августе 1941 г. Специальное задание он выполнял некоторое время в Турции (август – октябрь 1941 г.), куда прибыла и группа болгар: Янко Комитов, Тодор Фотакиев, Атанас Мискетов, Георгий Павлов и Иван Крекманов. Когда Винарова отозвали в Москву, они поступили в распоряжение другого разведчика. Судьба двоих из них (Комитова и Фотакиева) сложилась весьма непросто, их арестовали в Турции и выдали властям Болгарии (29.12.1941 г.), где они были отправлены в заключение24, из Плевенской тюрьмы их освободило Сентябрьское восстание 1944 г.

Первые большие награждения сотрудников ГРУ и НКГБ, по итогам первых лет войны, состоялись уже в 1943 г. (январь, май, сентябрь, октябрь).

В марте 1944 г. Винаров поступает в распоряжение Отдела международной информации ЦК ВКП(б), откуда его направляют в одно из подразделений, которые возникли на месте ликвидированного Исполкома Коминтерна. «В НИИ-100 т. Винаров обучен парттехнике и шифру», «с 8/IV по 26/IV-44 г. в течение 25 часов обучался двум рецептам тайнописи… За время обучения тов. Винаров проявил себя как технически развитый и легко воспринимающий товарищ. На месте сможет пользоваться полученными рецептами»25. Далее он продолжил подготовку к выполнению задания.

25.06.1944 г. группа в составе: Иван Винаров, Димитр Гилин и Радил Иванов сброшена с парашютами в районе Черни кук, Черногория, Югославия. Там они связались с югославскими и болгарскими партизанами. Задача группы – информировать ЦК и Заграничное бюро БКП о ситуации в регионе. Группа была экипирована по высшему разряду и снабжена различной радиоаппаратурой с запасными частями и вспомогательными средствами. Связь с Москвой была установлена в ночь с 11-го на 12-е августа 1944 г. и уже не прерывалась весь период деятельности группы. Посланы в Центр 59 радиограмм с 3.116 группами и получены 49 радиограмм с 2.728 группами26.

08.09.1944 г. в составе 1-й софийской партизанской дивизии Винаров перешел на территорию Болгарии. Тем временем в Софии успешно прошло Сентябрьское вооруженное восстание (09.09.1944 г.). Наступили новые времена. В следующем, 1945 г., «Ванко» некоторое время провел в Москве.

Побег

Его жена, Галина Петровна Лебедева-Винарова, покинула СССР 03.02.1945 г. и вылетела в Болгарию. В самолете пассажиров, судя по всему, было только двое: она и другой бывший советский военный разведчик Христо Балиевич Янакиев. В Болгарии она обратилась в советское посольство с просьбой выдать ей советский заграничный паспорт. Посольство переслало ее обращение в Комиссию ЦК ВКП(б) по выездам за границу, созданную для отправки политэмигрантов на родину. Причем главными для Комиссии были данные, отзывы и рекомендации НКВД. Получив письмо там стали разбираться и выяснили, что она покинула Советский Союз без обязательного в таких случаях разрешения данной Комиссии (ведь на нее, как указано выше, в НКВД был компромат):

Срочно. Секретно. Экз.№ 1.

5 сентября 1946 г.

КУ-3-62 938/7332.

Тов. Панюшкину А.С.

Гражданка СССР Винарова Галина Петровна обратилась в Миссию СССР в Болгарии с ходатайством о выдаче ей совзагранвида.

Винарова Г.П. 1892 г. рождения, русская. До 1945 г. она проживала в Москве (Тверской Бульвар 17). В феврале 1945 г. выехала вместе с мужем в Болгарию.

Муж гр-ки Винаровой генерал болгарской армии, бывш. полковник Красной Армии.

Прошу сообщить Ваше мнение о выдаче Винаровой Г.П. совзагранвида.

[подпись] (Беляев).

[На обороте листа резолюция: ] В архив. Тов. Беляеву сообщено: в виду того, что Винарова Г.П. выехала в Болгарию без разрешения комиссии ЦК ВКП(б) по выездам за границу, считаем нецелесообразным выдавать ей совзагранвид.

16/IX.46 [подпись]

27/IX.46 [подпись]

Архив. 30/IX.46 [подпись]27.

Похоже, что ее лишили не только советского загранпаспорта, но и членства в партии. Поскольку Галина Петровна была «реабилитирована в партийном отношении 22.08.1957 г.». Выехать из СССР Галине Петровне могли помочь П.А. Судоплатов и Н.И. Эйтингон, у которых с Винаровым были очень хорошие отношения.

На родине

Винаров на родине участвовал в создании и первых боевых действиях Болгарской народной армии – БНА – в звании генерал‑майора (1944–1949), был заместителем начальника Разведотдела Генштаба БНА, командиром 9-й Плевенской дивизии (1944–1946), начальником Управления военной промышленности при Военном министерстве, находился на командных постах в строительных войсках (1946–1949), был помощником министра, министром путей сообщения и строительства, начальником Главного управления путей сообщения при Совете министров НРБ, начальником Управления шоссейных дорог Болгарии (1949–1964) и др. Состоял членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии БКП, был депутатом 3-го, 4-го и 5-го созывов Народного собрания Болгарии.

Осенью 1966 г. некоторые из советских разведчиков – болгар был награждены болгарскими и советскими орденами. Центральный орган ЦК БКП газета «Работническо дело» сообщала (07.12.1966 г.): «Советский посол в Софии Николай Органов вручил, по поручению Президиума Верховного Совета СССР, высокие награды болгарам – бывшим активным участникам Отечественной войны, помогавшим советским воинам в борьбе против гитлеровского фашизма.

Орденом Ленина награждены: Свобода Михайлова Анчева, Иван Цолов Винаров, Александр Костадинов Пеев (посмертно), Гиню Георгиев Стойнов (посмертно); орденом Красного Знамени: Никифор Йорданов Никифоров; орденом Отечественной войны I ст.: Иван Илиев Владков (посмертно), Йорданка Андреева Каприелова, Елисавета Михайлова Пеева, Эмил Николов Попов (посмертно); орденом Отечественной войны II ст.: Маруся Николова Владкова, Александр Переклиев Георгиев, Асен Борисов Дацев, Галина Петровна Винарова, Петко Николов Петков, Белина Герчева Попова».

За свою деятельность на различных постах он награждался советскими наградами: орденами Ленина (1966), Красного Знамени (1930), Кутузова II ст. (1945), Отечественной войны II ст. (1943), юбилейной медалью «ХХ лет РККА» (1938); болгарскими наградами: двумя орденами «Георги Димитров» (1964, 1966), двумя орденами «Народна Република България» I ст. (1956, 1959), медалями. Имел звание Герой социалистического труда НРБ (1964).

В 1969 г. в Софии вышли воспоминания Ивана Винарова «Бойци на тихия фронт: Спомени на разузнавача». В период работы над ними он обсуждал прошлые события со многими из своих соратников в Болгарии, встречался с бывшими коллегами в Советском Союзе, который посещал несколько раз. Винаров называет целый ряд имен этих людей: Христо Боев, Ангел Вылчев, Марин Калбуров, Никола Йотов, Ангел Игов, Стефан Боюклиев, Христо Паков, Иван Пылов, Карел Смишек (А.М. Толлер), Иосиф Бейдо-Байер, Тодор Фотакиев, Янко Комитов, Василий Иванович Чуйков, Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров, Александр Иванович Черепанов, Леонид Константинович Бекренёв, Наталья Владимировна Звонарева, Семен Львович Ермаш, Василий Тимофеевич Сухоруков, Ян Христианович Биркенфельд, Наум Исаакович Эйтингон, Павел Анатольевич Судоплатов, и др. На русском языке его воспоминания «Бойцы тихого фронта» вышли в сокращенном виде (М., 1971). В полном виде в СССР – России они, насколько я знаю, не публиковались.

Иван Цолович Винаров скончался 25.07.1969 г.

Редактор его мемуаров Стефан Желев, который бывал вместе с «Ванко» в СССР, рассказывал: «Иван Винаров пользовался особым доверием и уважением советских людей, они высоко ценили его деятельность, особенно – люди из разведки»28.

Примечания1 РГАСПИ. Ф.502. Оп.1. Д.8. Л.19, 21, 23.

2 Октябрь и болгарские интернационалисты. М.; София, 1973. С.107.

3 Интернационалистът Ванко // Български воин. София, 1983. № 1. С.25.

4 Коминтернът и България, март 1919 – септември 1944 г. София, 2005. Т.1. С.274, 282.

5 За свободу. Варшава, 1924, 26 августа.

6 Коминтернът и България, март 1919 – септември 1944 г. София, 2005. Т.1. С.341.

7 РГАСПИ. Ф.495. Оп.195. Д.38. Л.52.

8 Непобеденият. София, 1985. С.348, 352.

9 РГАСПИ. Ф.495. Оп.195. Д.330. Л.38.

10 Глинджев И. и др. Железни хора // Народна младеж. София, 1966. 15–18 августа.

11 В първите редици. София, 1979. С. 157–158.

12 РГАСПИ. Ф.495. Оп.255. Д.1450.

13 РГАСПИ. Ф.495. Оп.195. Д.1318.

14 РГАСПИ. Ф.495. Оп.25. Д.1350. Л.55.

15 Йотов Н. За жизнерадостните виенски «търговци» и за дълга // Поглед. София, 1973. № 45. С.10.

16 РГВА. Ф.37837. Оп.3. Д.48. Л.1.

17 РГВА. Ф.37837. Оп.16. Д.54. Л.166.

18 РГВА. Ф.37837. Оп.6. Д.348. Л.284.

19 Perspektywy. Warszawa, 1976, N 49. S.39–40; N 50. S.39–40.

20 РГАСПИ. Ф.495. Оп.195. Д.950. Л.70, 70об.

21 РГВА. Ф.37837. Оп.6. Д.161. Л.271.

22 Там же. Л.272.

23 Старинов И.Г. Записки диверсанта. М., 1997. С.133.

24 Патриот. София, 1981. № 3. С.21.

25 РГАСПИ. Ф.495. Оп.195. Д.38. Л.25, 29.

26 В борба с фашизма. София, 1966. С. 230–231.

27 РГАСПИ. Ф.17. Оп.128. Д.57. Л.121.

28 Желев С. Завещание на разузнавача // Поглед. София, 1969. 11 августа. № 32.

Лев Борович: соратник Радека и куратор Зорге

«Густые каштановые волосы, ярко синие глаза и немного загадочная улыбка». Таким он остался в памяти людей знавших его. Впрочем, улыбка Льва Александровича видна и на некоторых из тех черно-белых фотографий, которые сохранились до нашего времени.

Имя Л. А. Боровича, как наставника и связного Рихарда Зорге, было обнародовано у нас в стране в 1964 году. Писатель Василий Ардаматский, например, упомянул его в одной из первых статей о Зорге в газете «Красная Звезда» (16 сентября): «…рядом с ним находятся замечательные учителя: тт. Берзин, Борович и другие славные разведчики революции, уже имеющие опыт работы». Потом были другие упоминания, небольшие заметки в книгах о Зорге, немногочисленные статьи. Многое о жизни и деятельности Льва Алесандровича, весьма надеюсь, нам ещё предстоит узнать, когда будут открыты соответствующие архивные фонды.

Лев Александрович Розенталь родился 10 декабря 1896 года в городе Лодзь в Польше, входившей в то время в состав Российской империи. Его отец, купец 2-й гильдии Александр Розенталь, владел небольшой текстильной фабрикой. Поначалу жизнь юного Левы складывалась вполне благополучно. Он поступил в местную гимназию и к 1914 году успел окончить шесть классов. Однако начавшаяся Первая мировая война полностью перевернула его жизнь, как и многих других людей. Вместе с тысячами беженцев из западных районов России его семья эвакуировалась вглубь страны, в Баку. Здесь он с отличием закончил в 1917 году электротехническое отделение местного Политехнического училища, получив специальность электромеханика. Здесь же, в Баку, в октябре 1916 года он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, однако на первых порах примкнул не к большевикам, а к меньшевикам. С ними он порвал в мае 1917-го.

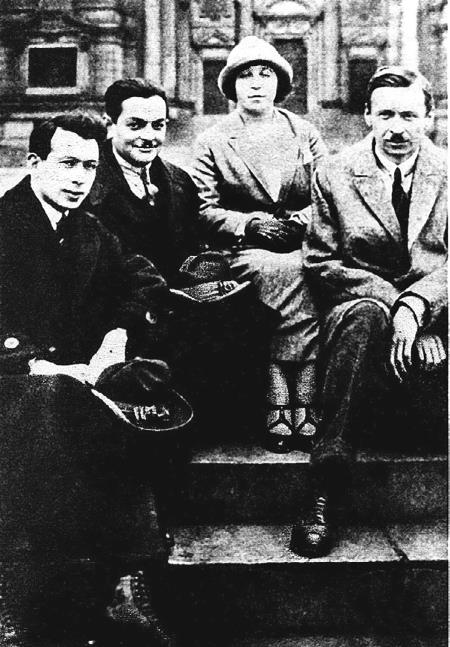

Л.А.Борович, С.Г.Фирин (второй слева) с женой, Б.Б.Бортновский. Париж, 1922 г.

В сентябре 1918 года Розенталь добровольцем ушел в Красную Армию. Служил в Москве – помощником для поручений 1-го караульного батальона, в Харькове – сначала красноармейцем, затем командиром отделения 2-го крепостного полка укрепленного района. В мае 1919 года в Киеве вступил в партию большевиков. Тогда же он принял фамилию Борович. Летом и осенью сражался против Деникина в составе Группы войск Харьковского укрепленного района, был контужен и направден на учебу в Москву на Военно-инженерные курсы комсостава.

По окночании курсов, как выходец из Польши, Лев Борович был откомандирован весной 1920-го в распоряжение Региструпра штаба Западного фронта, ведущего боевые действия против поляков. Там он встретился с руководителем Управления Артуром Карловичем Сташевским, более известным тогда под фамилей Верховский, и с членом РВС фронта, уполномоченным Региструпра РВС Республики по разведке в Польше Иосифом Станиславовичем Уншлихтом, который еще в Лодзи хорошо знал его отца. По его рекомендации Борович был принят на работу в разведку.

Незадолго до этого, в конце января 1920 года, И. Уншлихт и А. Верховский представили комиссару Полевого штаба РВСР Д. И. Курскому отчет о работе Агентурного отдела Региструпра, где писали: «Общее число высланных агентов достигает 8; резиденции разбиты по следующим участкам: 1 резидент – Варшава с наблюдением на станциях в Молодечно, Седлец, Ивангород и Кельцы. 1 резидент исключительно на Варшаву. 2 резидента – Вильно, узловые станции – Кошедары, Свенцяны, Молодечно, Барановичи, Лида и Гродно. 3 – Ново-Свецяны. 1 – Минск, район Молодечно, Лида, Барановичи, Борисов, Бобруйск и Вильно» и жаловались, что «постановка работы в широком масштабе тормозится», в частности, «отсутствием достаточного количества работников»1. Так что Борович прибыл на Западный фронт ещё и по этой причине.

Первым руководителем новичка стал опытный чекист и разведчик, заместитель начальника фронтового Региструпра Бронислав Бортновский. «В следующей беседе, – давал показания на следствии Борович, – он сообщил о том, что меня будут обучать разведработе. Я ходил некоторое время на пункт, где меня обучал бывший полковник царской разведки основным установкам разведки. После окончания учебы меня… направили в Гомель в качестве нелегального запасного работника». В Гомеле (май – июль), а затем в Минске (июль – сентябрь 1920), Борович руководил разведпунктами, где встречал и провожал людей через линию фронта. «Переброска производилась очень просто. В прифронтовом районе в тылу у поляков действовали партизанские отряды, имевшие связь с нами. Партизаны одиночками, а иногда даже группами в 2–3 человека, переходили на нашу сторону, и я, как резидент Разведупра должен был их снабжать деньгами, документами и направлять дальше… Я переправил за период времени работы в Гомеле, с мая по июль 1920 года, примерно 10 человек – 4‑х одиночек и остальные группами по 2–3 человека. Из СССР было переправлено в Польшу человека 3».

Соратник Боровича по военной разведке, сотрудник её в 1920–1941 годах, полковник Борис Яковлевич Буков полагал, что в тех условиях «скоротечности военных и политических событий», которые «требовали от Советского командования исключительно быстрой осведомленности… т. Алекс проявил себя столь прекрасным организатором и непосредственным исполнителем разведки». Затем, в сентябре – ноябре, Борович служит в Отдельной бригаде особого назначения при РВС Западного фронта (Спартаковской бригаде). После планировавшегося захвата Польши она должна была двинуться дальше на Запад, в Германию.

Однако поход на Варшаву окончился неудачей, в том числе и из-за недостатков в деле молодой ещё советской разведки и контрразведки. Это касается, в частности, радиотелеграфа, роль которого «была очень велика, и принесенная польза войскам неоспорима». Однако уже после гражданской войны выяснилось, «что раскрытие шифров было детской игрой для польских специалистов», поскольку «в Красной Армии в тот период ещё применялись кодовые таблицы, сохранившиеся со времени империалистической войны», имевшиеся, конечно, и у поляков. Кромее того, «о смене ключей противник любезно предупреждался по радио, все радиостанции любезно сообщали о своих переходах и местах стоянок»2.

В начале ноября бригада была расформирована, костяк руководства разведки Западного фронта отозван в Москву. Здесь многие командиры были направлены на учебную базу военной разведки. База находилась вдали от шумных дорог и многолюдных поселений. Занятия длились по 10–12 часов в день, не считая самоподготовки. Особого прилежания требовали специальные дисциплины, такие, как легализация в чужой стране, вживание в чужой быт, в чужие привычки. После прохождения краткосрочных курсов все эти люди, тесно спаянные между собой совместной работой, были направлены за границу – создавать разведывательную сеть молодого Советского государства за рубежом. Начались годы напряженной работы, связанной с постоянным риском.