Полная версия

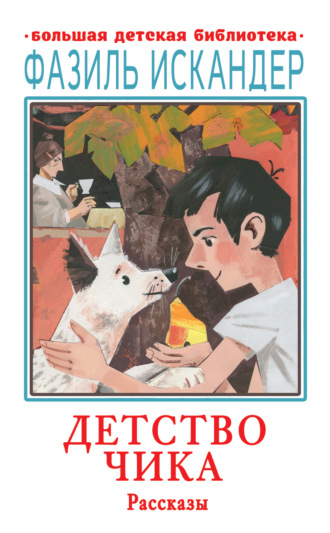

Детство Чика

– Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. Мне так не хочется… – При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказать. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся.

– Давай деньги, – сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.

– Бессовестная, – услышал он голос ее мамы из окна и странный смешок Ники. Почему, почему я не отказался, пораженный, думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть.

Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась.

Это оттого, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика.

Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз поражался ее умению, пошкодничав, мгновенно придавать своему облику невинное выражение. Ну, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось.

Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказалось роскошным.

Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизиками. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей.

Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но остальные вещи здесь были куда лучше.

– А у вас есть персидский ковер? – спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров.

– Был какой-то, мама продала, – небрежно ответила Ника.

Вот богатые, подумал Чик, им все равно, был у них персидский ковер или не был, даже толком не знают.

– А у нас есть персидский ковер, – сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства. Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средне. Он так и говорил: «Мы живем средне», – когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе.

Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чику очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем: «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?» Чику очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающей мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик.

Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс.

Чика удивляло, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.

– Во! Во! – тыкала она пальцем в пластинку. – Это он, он, Чик!

– Да как ты узнаешь? – удивлялся Чик. – Может, это кто-нибудь другой топает?

– Ну что ты, – говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой, – у папы совсем особый звук – легкий, точный…

Чик, сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривлянья, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривлянье было свойственно многим взрослым.

– Тридцать рублей истратила, а что я купила! – например, говорила тетушка каждый раз, возвращаясь с базара. Это тоже было кривлянье, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривляньем взрослые заклинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же Большая беда».

Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости да еще и точности.

Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что.

Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы.

Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков.

– Ты какой-то глупый, Чик, – в конце концов сказала Ника. – Почему ты все время в одно место прячешься?

Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.

– Что это у тебя в кармане? – спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.

– Ничего, – сказал Чик, продолжая держать руку в кармане.

– Нет, покажи, что у тебя в кармане, – сказала Ника.

– Ничего особенного, – сказал Чик, – лучше давай играть.

– Нет, покажи! – крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.

Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван.

Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана.

Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвинуться дальше.

Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень приятно. Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое. Но это было так давно, что он забыл про это.

Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман.

Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятней становилось Чику. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартней взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и, так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула:

– Знаю! Знаю!

– Скажи, что? – спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.

– Знаю, – пропыхтела Ника, – это такие штучки для патронов… У папы тоже они есть… Вон там в письменном столе заперты.

Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чику показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает.

На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех, ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.

– Ты не веришь, – сказала Ника и серьезно посмотрела на него, – что папа положил туда патроны, и патронташ, и эти штучки?

На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал!

– Ах, ты опять?! – закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.

– Верю! Верю! – поспешно ответил Чик. – Честное слово!

– Конечно, – сказала Ника, заглядывая ему в глаза, – как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их…

Она еще глубже заглянула Чику в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.

– Хорошо, – сказал Чик спокойно, – когда он приедет, ты меня позовешь и покажешь.

Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.

– Да, – сказала она, – мы с папой не только покажем, папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа самый, самый, самый добрый на свете!

– Знаю, – сказал Чик, – мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?

– Конечно! – закричала Ника и даже всплеснула руками в том смысле, что тут и говорить не о чем.

– А если бы он был сейчас здесь, – спросил Чик, – он бы подарил их мне?

– Ну да, – сказала Ника, – он делает все, что я у него попрошу.

– Можно считать, что он мне уже подарил? – спросил Чик.

– Можно, – кивнула Ника и села на диван.

Чик уселся рядом. «Все равно, подумал Чик, он бы мне подарил… И потом, он же вернется, когда поймет, что он вредителю никогда не помогал».

– А почему ты мне сразу не показал, Чик? – спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. Как бы не так, подумал Чик, ни за что на свете.

– Просто так, – сказал он, – это игра такая.

– А мы еще будем в нее играть? – спросила она.

– Да, – сказал Чик как можно проще, – почему бы и не поиграть.

– А мне нравится, – сказала Ника и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня, но сейчас он никак не хотел говорить об этом.

– Да, – сказал Чик, – это смешная игра.

– Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? – сказала она и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.

– Расскажи, – ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.

– Когда мы с папой были в санатории, – начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже, – так там был один мальчик, – продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застукать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть, – и у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да, да, Чик, два раза, я помню.

Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три.

У Чика дух захватило от этой откровенности. Вот богатые, подумал он, им ничего не стыдно! В то же время его как-то покоробил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем идет речь.

– Я не глухой, можешь пальцами не показывать, – сказал Чик.

– А у тебя, Чик, было свидание? – спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. «А-а, – вдруг догадался Чик, – она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня».

– Все это глупости, – сказал он сурово, отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось.

После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, покамест он не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона, а те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами.

Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что, если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне.

Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел.

– Как ты думаешь, – спросил он у нее, когда кончились пистоны, – а целую коробку твой папа мне подарил бы?

– Конечно, – просияла Ника и царственно махнула рукой, – он даже целую коробку конфет может подарить.

Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился.

* * *Чик все еще сидел на лозе и гладил Белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лёсик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним?

Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к Чику.

– Хватит? – спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.

«Пахнет!» – фыркнула Белочка и чихнула.

– Ладно, – сказал Чик, – ничего.

– Можно мне скакалку взять? – спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем не бывало продолжала прыгать.

– Может, ты еще куклу возьмешь? – сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.

– Куклу… гы, гы! – Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку.

Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит.

Наконец появился Оник.

– Пахан кушать заставил, – сказал он с отвращением и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чис-тый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана десять и пятнадцать копеек.

– На копилку, – сказал Оник и протянул деньги Чику.

– О, молодец, – сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали. Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома Богатого Портного.

– Мы на огороде будем долго! – ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице.

Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу.

Огород, или сад, его и так и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшейся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были обвиты лозой «изабеллы».

Между деревьев на грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы.

Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой-нибудь чужой. Но это не помогало.

– Иди, иди, иди, – односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот я вас и гоню, а кто ты там мне – племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу.

Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чику своим видом: да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех, – тогда было бы куда легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки – это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову наотрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят.

Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ни к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, «силен задним умом». Когда он вспоминал давным-давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать.

Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых.

Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали груши, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде?

Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадется очень хороший инжир, он мог его отправить себе в рот до общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. Эх, думал он в такие мгновения, если бы раскаяние пришло двумя-тремя секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?

Однажды, когда Чик был совсем маленький, а Богатый Портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась к некоторым соседкам придираться, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки.

И вот Богатый Портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась.

Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках.

Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.

– О-о-о, – похвалил грушу Богатый Портной, – эта пойдет в карман…

И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность Богатого Портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему?

Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение.

В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что, как только Богатый Портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано – только для Богатого Портного. Но почему? Было неясно и неприятно.

…Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте.

Щелкнул спичечный коробок, стукнул по вальцам черенок перочинного ножичка – все в порядке!

Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад.

Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже понемногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть.

Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.

– Чик! – крикнул Оник. – Она с земли подняла инжир!

– Я только посмотреть хотела, – сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир – признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.

– Знаем, знаем, как посмотреть, – сказал Оник и насмешливо закивал головой.

Сонька наступила на инжир и растерла сандалией его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. По тому, как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир.

Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.

– Белочка, домой, – сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, а с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости. – Кому говорят, домой! – Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.

«Ах, ты мне говоришь? Но мне так не хочется, Чик!» – сказала Белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя.

Дело в том, что в последнее время в городе появился собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают не продают, все равно противно, думал Чик.

Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска облезла, оказалось, что это шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки.

Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решалась.