Полная версия

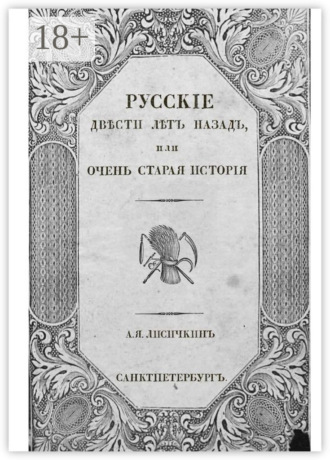

Русские двести лет назад, или Очень старая история

Норовлёв еще вначале от щедрот своих прислал было к нему пригожую сенную девку из числа не по чину многочисленной дворни, чтоб забирала белье стирать и оказывала прочие услуги (чтобы, значит, не позарился француз на остальных-то), но Демени, блюдя свой зарок и косясь с суеверным ужасом на гравюру с Потифаровой женой, отправил ее обратно. Девка побоялась, что ее прибьют, если выяснится, что она не услужила учителю как полагается, но в итоге они сговорились, что из всех услуг она ограничится стиркой и время от времени стряпней. В отношении прекрасного пола Жан-дурак превратился в кремень, и, посещая страдалиц с целью щупания запястий и прописывания настоек, держался скромнее некуда и позволял себе лишь две тщательно продуманных заране похвалы. Про барынь, осчастливленных выжившими отпрысками, он, качая головой, говорил с благоговением: «И такая преданная мать!»; барыни без детей проходили как «хозяйки от бога». Сам же он окончательно смирился со своей бобыльей судьбой и нашел опору в почете, который оказывали ему местные жители. Иной бы в его положении принялся искать себе новое хлебное местечко, но наш воздух уже возымел на Демени свое пагубное действие, и честолюбию он предпочел тишину и покой, причем даже сам не заметил, как оно эдак вышло. Нет-нет, да и посещали его печальные мысли о том, что так он и помрет на чужбине один-одинешенек, но тут уж, видно, ничего нельзя было поделать.

Ивана Яковлевича Дёмина, как он с годами стал называться, подкармливали и одаривали понемногу всем уездом. Имя его переиначили на русский несколько невпопад; Демени, не дослышав, вначале согласился, потом, разобравшись в наших именах-отчествах, постеснялся исправить добрых людей, а далее было уже поздно. Так он и жил – врачевал баб и мужиков тайком от Вирца, варил всяческие мази и притирания, перегонял спирт и изготавливал из местных растений лечебные снадобья собственного изобретения, да и просто придавал своим присутствием местному обществу известную утонченность, несмотря на то, что с годами он обрусел, полысел, раздобрел, полюбил квас и кислую капусту, и никто бы и не заподозрил в нем чужестранца, если бы не прекрасный, чистейший язык уроженца Блуа, на котором он время от времени заговаривал. Язык этот показался бы уже несколько старомодным для соотечественника, но обладал необоримым обаянием для нашего уха. Любит русский народ иностранцев, ничего не поделаешь! Все-то у них изысканно, все-то возвышенно, для всего-то изобретено у них красивое мудреное слово, чорт меня побери…

Не всех, конечно, иностранным обаянием возьмешь. Надо было видеть, как Демени заходил кланяться к Голубицыным, появившимся тут примерно в одно время с ним; новые ближайшие соседи, как-никак (тем более, что его домишко располагался почти на самой границе их владений). Анна Гавриловна, с юности понаторевшая лаяться с самарскими приказчиками, на сладкоречие не велась и вообще была из той породы, о которой говорят «где сядешь, там и слезешь». Со временем, когда Демени доказал при ней свою дельность и полезность, она сменила гнев на милость, хоть и редко прибегала к его услугам (платить было нечем, полагались больше на домашние средства).

Да вот дальше, кстати, про Голубицыных: посты они блюли строжайше, потому детей у них родилось всего шестеро, из которых на время нашего повествования здравствовали двое. Трое умерли во младенчестве, двойня так сразу и родилась полумертвая, едва окрестить успели. Старший, отменно удачный юноша, по всему должен был выйти в люди: проиграл один безденежный, но со знакомствами сосед Голубицыну протекцию в корпус на казенный счет (метал Михаил Семенович банчик редко, да метко). Но вот начудесил молодой человек что-то после подпольной попойки, простыл да и помер. Ох и тяжко было матери, но сама-то живая в гроб не ляжешь.

Так годы и шли, однако над некоторыми вещами они не были властны – над шомполом в нутре Анны Гавриловны и над тем, что она поседеть уже успела, а ее всё так и продолжали звать новой барыней. Подрос упоминавшийся уже мельком выше четвертый сыночек, Антон, служивший теперь вместе со своим прекрасным почерком на скромнейшей из возможных должности в М – —, а при родителях осталась таким образом одна младшенькая, семнадцати лет, по имени Аглая.

Набросаем же несколькими чертами и ее портрет; в конце концов, без девицы и роман не роман. Аглая была очаровательное существо: крепкая стать, живой, наблюдательный взор, румянец во всю щеку, не слишком покорные волосы, локти в цыпках, скорая и на слезы, и на смех юность, бьющая через край. Не такой, должно быть, рисует читатель в своем воображении барышню, взращенную на лоне природы в русской глуши: где задумчивость, где французская книга, заложенная высушенным цветком, где прическа в греческом духе, уложенная на льняное семя волосок к волоску, где томность и тайные мечты о всепоглощающей страсти, где загадочная бледность?

– Жеманство нам не по карману, душенька, – говаривала Анна Гавриловна, убирая ее волосы. Сонная Аглая кивала, за что тут же получала наперстком по затылку: а не вертись, матушка, переплетать-то некогда, на работы пора.

Белье и платье на нашей девице были домотканые, хоть и барского покроя, чулки самовязанные, башмаки тачал местный умелец (Анна Гавриловна строго блюла дворянскую честь, и, несмотря на крайнюю бедность, в лапти свое дитя не обула бы никогда), и даже гребешок в волосах был домашнего же производства. Из купленного за деньги был на ней только крошечный серебряный крестик.

Французская книга вызвала бы у нее немалое затруднение, так как по-французски она не говорила и не читала. Впрочем, она знала грамоте и, как и всякая будущая хозяйка, претерпевала многия печали, овладевая с горем пополам счетом. Учили ее мать и отец в перерывах между хозяйственными делами, когда и сама девица успевала навозиться с птицей и стряпней на день; немало было таскано за косу и бито линейкою по рукам, но все четыре действия она, наконец, превзошла.

В отличие от умножения и деления, балы, альбомы, клятвы дружеской верности, дурные стихи, изображаемые посредством веера тайные знаки, духи и перчатки – все эти девичьи радости были недоступны ей, никто не волочился за нею, бросая томные взгляды, и не шептал ей по-французски «мой ангел». Сие, однако, не означает, что ей были совершенно чужды известные порывы женской, или, лучше сказать, человеческой природы. Можно подумать, будто у молодых людей голова не забита в известном возрасте противуположным полом, будто они не жаждут подтверждения своей ценности взаимностью, будто не алчут они ощущения полноты жизни, даруемого лишь страстью – да искусством, может быть, у тех, кто наиболее к нему восприимчив. Итак, ничто человеческое не было ей чуждо. Вместе с тем она была одним из редких примеров природного, естественного благородства, хотя, несмотря на врожденное нравственное чувство, была она порывиста и подчас жестока; такова уж юность, судари мои.

Образование и свет превратили бы этот алмаз в бриллиант, но, прозябая в глуши, наша драгоценность так и оставалась без огранки, и никто не знал, какая чудесная игра света, какая дивная чистота воды скрывалась под невзрачной шероховатой поверхностью. Ну что ж, не всем алмазам становиться бриллиантами, что-то должно оставаться и в недрах земли нашей. Кроме того, если мы, с позволения читателей, разовьем сей образ далее, мы сочтем нужным отметить, что при огранке алмаз теряет значительную часть своего весу, пусть и начинает ласкать при этом взоры тех, кто на него любуется.

Анна Гавриловна готовила Аглаю к стародевичеству, как другие готовят своих дочерей к замужеству, ибо дать за ней было решительно нечего. Однако имелся у душеньки нашей и предмет страсти, как и у всякой девицы, потому что так уж у них заведено, что соткут они себе вожделенный идеал хоть из чистого воздуха, и предметом этим был соседский сын Николай, который о ее страсти и не подозревал, видав дорогую нашу девицу только издали, во время редких приездов домой из Военно-сиротского корпуса, и то мельком.

Николай был повеса, не отведавший покамест ни одной женщины, мот без гроша в кармане и вояка от бога, не нюхавший еще толком пороху. Как-то раз, перед очередным отъездом в корпус он сделался полон решимости вкусить-таки запретного плода; посулами, уговорами и угрозами склонил он было к тайному свиданию в укромном уголке одну из дворовых девок. Бедняжка, согласившись для вида, тут же бросилась в ноги ключнице Кружевнице, которая была в имении негласным ангелом-хранителем девственности и честного материнства, и та, потрепав девушку по спине, явилась той ночью на свидание вместо нее. Таким образом, Николая Васильевича, протянувшего уже во тьме дерзновенную руку к округлым женским прелестям, ждало жесточайшее разочарование; вместо груди сельской Дианы наткнулся он на сложенный из скрюченных, словно бы костяных пальцев ведьмин кукиш, взвыл от внезапного ужаса самым позорным образом, совершенно не идущим бравому кадету, и бросился прочь несолоно хлебавши. Ему ничего не оставалось, как сделать вид, будто ничего не произошло. В душе надеялся он, что лицо, виновное в его бесчестье (то бишь, Кружевница, которую он сразу же узнал, а почему – вы скоро поймете), к его возвращению помрет, или же что он покроет себя такой славой, что ничто будет уже не важно. Так и уехал он тогда опять за славой, не пройдя известного обряда и не познав восторгов любви; выучился в конце концов не лучше, но и не сильно хуже прочих, и служил себе как полагается.

Как наверняка знают наши почтеннейшие читатели, для крепостной возможность избежать насильственных объятий барина была явлением столь же редким, как явившаяся в том году комета, но мы находим приятство в том, чтобы повернуть рассказ эдаким вот образом. Если кто-либо из почтеннейших читателей будет возмущен подобным отступлением от правдоподобия, то мы обратим его внимание на множество самых что ни на есть подлинных подробностей, щедро испещряющих эти страницы, и спросим, разве не купили мы право отступить от совершенной истины на этот волосок – на волосок несчастной девицы, подвергшейся бы столь плачевной участи? Растоптанная девственность есть явление нежно любимое нашими собратьями по перу за приятное щекотание читательских мыслей и нервов, но вместо живописания подобных соблазнительных происшествий расскажем-ка мы здесь лучше, кто была Кружевница, сотворившая такое чудо.

Прежде всего, сообщим теперь же, что нам прекрасно известно о народной Немезиде, носившей то же прозвище, девице, вдохновившей пламенными речами и собственным примером своих земляков, которые оставили по ее призыву орало ради меча, разившей врагов с отвагой равной ее любови к Отечеству. Мы полагаем, что с нашей стороны не будет слишком большой смелостью утверждать, что в России было в те лета больше одной особы женского пола, прозываемой Кружевницей, и мы ничем не умалим достоинства вышеупомянутой героини и не запятнаем ее славу, сохранив на этих страницах для потомков и нашу собственную Кружевницу, также достойную уважения.

Наша Кружевница, то есть, Варвара Никифоровна, была женщина сурьезная, хоть командовать партизанским отрядом ее бы и не стало; она была скорее по хозяйственной части – да по части совести, пуще попа. Отличала ее былинная стать и глаза, способные с первого взгляда проникнуть вам в душу до самого донышка. Руки Кружевницы были еще примечательнее ее глаз. Была когда-то и она хохотушкой-певуньей, обожавшей горелки и святочные гадания, а уж кружева плела – в саму Калугу продавали задорого. Оболгали ее однажды товарки, наговорили хозяйке, что барин к ней похаживает за другим-третьим. Придя в ярость, Лакомая барыня толкнула тогда Варю так, что та упала обеими руками в таз с закипавшим вареньем. Увидев, к чему привел их оговор, клеветницы покаялись, повыли, были пороты, а перед Варей барыня аж на коленях стояла, поскольку та как раз была редким, если не единственным исключением из общего правила и барину не далась. Ожоги были страшны, но девушку выходили, хоть и была она долгие недели на краю гибели. Барыня после того, частью из чувства вины, а более из уважения, приблизила ее к себе, взяла в наперсницы, а потом и в ключницы – брезговала другими-то, мужниными полюбовницами. И, хотя со времен своей юности Варвара Никифоровна не сплела больше ни пяди кружев, ее по-прежнему называли за глаза Кружевницей – почтительным шепотом.

Ну вот, про всех, кого надобно почтеннейшим читателям было знать, мы рассказали, можно двигаться и дальше, то есть, вернуться к грозному лету 1812 года, к первым дням нашествия антихристова, ввергшим западные губернии российские в смятение, что сменилось в самом скором времени неумолимой волною возмущения, ставшей движущей силой подлинно народной войны, которую будут петь, пока стоит русская земля.

Иной сочинитель подпустил бы тут трогательную сцену, в которой Анна Гавриловна решила бы сначала покинуть свою деревеньку, велела бы нагрузить скромные пожитки на телегу, и только уже теряя из виду вросшие в землю древние избы, вдруг встрепенулась бы, заплакала и полетела бы назад, несмотря на ужас перед наступлением чужеземных войск, чтобы ежели и умереть, то в своем дому. Затем было бы еще много слез и прочувствованных речей, пробуждающих тихую гордость в сердцах русских и то чувство очищения через сострадание, которого все мы алчем, берясь за новую книгу…

Мы же с сожалением вынуждены разочаровать поклонников подобных перипетий и сообщить, что мысль о бегстве даже не пришла госпоже Голубицыной в голову. Начнем с того, что бежать ей, как мы знаем, было некуда, а боялась Анна Гавриловна в этой жизни только двух вещей: мужицкого бунта и бога (в указанном нами порядке). К тому же, на ненавистные для нее скитания по чужим людям понадобились бы деньги, а их не было. И, наконец, оставить своих людей на произвол судьбы для нее было немыслимо, не для того она с таким тщанием и ревностью более двадцати лет пестовала свою крошечную деревеньку.

Что же до ее супруга, то Голубицын был русский солдат. Он почитай что бежал в отставку, оскорбленный до глубины души, и, бывало, комкал доставшийся ему через четвертые-пятые руки измызганный газетный лист с назначениями, язвил и уходил на весь день в лес на охоту, с которой не приносил ни перышка, и получивших чин выше его собственного еще недорослями-голубятниками он костерил подчас последними словами, однако, едва стало известно тем достопамятным летом о нашествии вражеском, он тут же, не говоря лишнего слова, собрал нехитрые пожитки, расцеловался с женою и уехал на единственной барской лошади-старушке в Калугу, в ополчение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ну, что ж, мой принц… Просыпайтесь. И будите вашу спящую красавицу! (фр.)

2

Жуй, отчаянная голова! (фр.)

3

Поневоле (фр.)

4

Толстяк Мартен

5

Здесь: Вы за кого? (фр.)

6

Барышня Смерть (нем.)

7

Идемте (фр.)

8

Просим простить нас великодушно за то, что, взявшись рассказывать историю людей, находившихся тогда ближе всего к земле, в погоне за краткостью лепим мы на этих страницах кормильцев наших и поильцев в единый ком наподобие хора в античной трагедии, даже не всех называя по именам. Так-то у нас что ни мужик – то повесть, что ни баба – то житие.

9

Напоминание о смерти (лат.)

10

«Блаженство любить – глупая химера, сколь несчастными ты делаешь нас!» (фр.)