Полная версия

Беньямин и Брехт – история дружбы

Беньямин также ценил то, насколько дом на Зунде казался далеким от войны. В свою вторую поездку летом 1936 года он писал: «Жизнь здесь настолько приятная и мирная, что мы каждый день задаем себе вопрос, сколько такая благодать может продолжаться в сегодняшней Европе»179. Двумя годами позже, явно намекая на слова Брехта, что конец света здесь настаёт намного спокойнее, он писал: «Газеты приходят так поздно, что нужно собраться с духом, чтобы в них заглянуть»180.

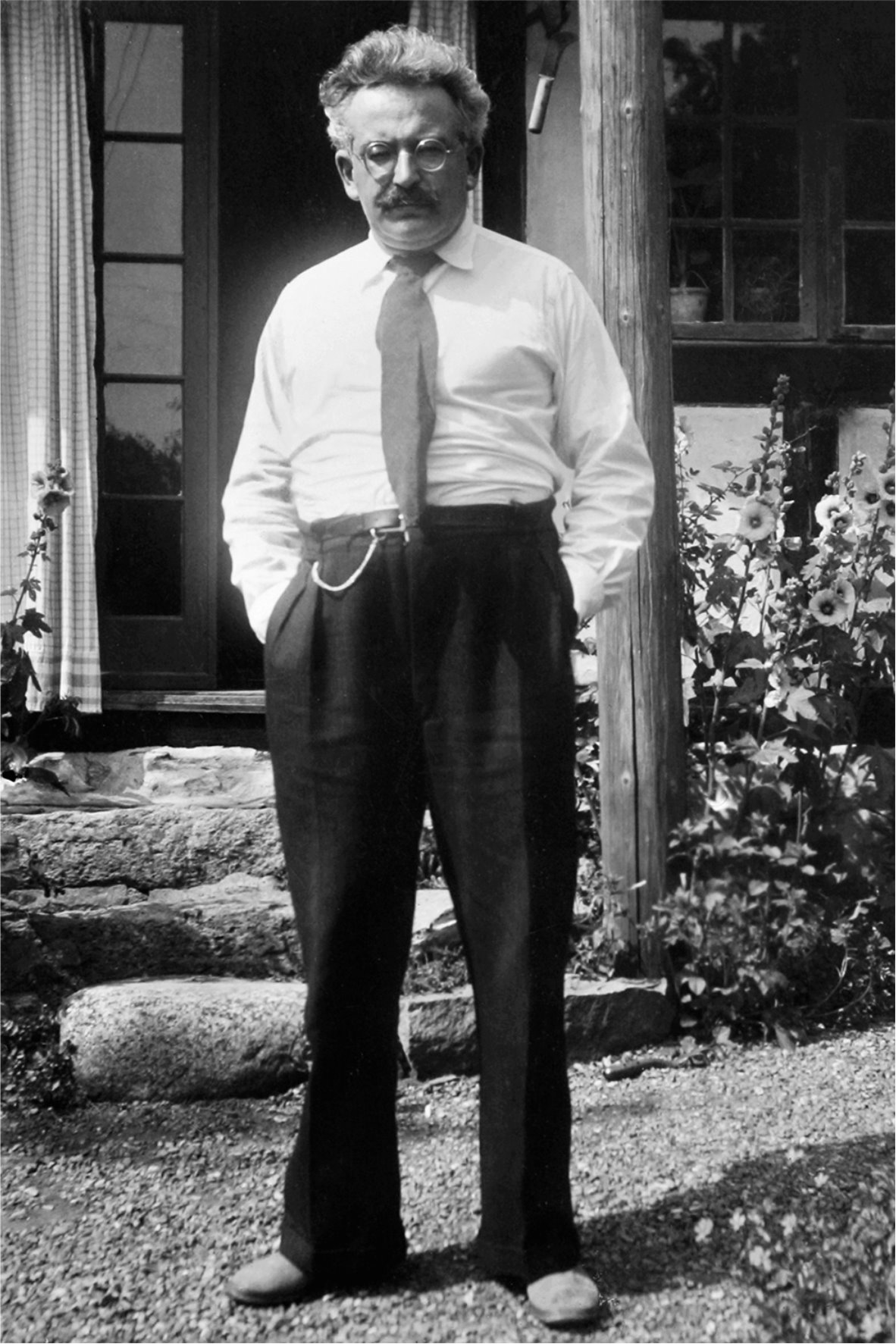

Беньямин перед домом Брехта. Сковсбостранд. Лето 1938. Фото Стефана Брехта

Их совместное пребывание в Сковсбостранде в летние месяцы 1934-го, 1936-го и 1938 годов было отмечено, как сказала Рут Берлау, «атмосферой близости»181. Некоторые причины этого объясняются в одном из многих рассказов Беньямина о его первом лете в Дании:

В здешнем лете есть и хорошее, и плохое. Среди плохого – климат и все, связанное с обычными летними развлечениями: прогулками, купанием, походами. Моих хозяев влечет к дарам природы еще меньше, чем меня, и то место, где стоит их деревенский дом, как бы оно ни было красиво, полностью лишает их – и меня, как их соседа, этих удовольствий. Это сейчас сказывается на моем состоянии, неудовлетворительном если не физически, то психически, при том, что дружба и взаимопонимание с Брехтами становятся все сильнее во всех смыслах182.

Близость укреплялась благодаря беседам, работе в саду, чтению газет, прослушиванию новостей по радио84 и время от времени – поездкам в близлежащий Свендборг. В продолжительных разговорах обсуждались работы Брехта и его гостей: Корша, Андерсена Нексе и Карин Михаэлис. В июле и августе 1934 года Эйслер остановился в трех минутах ходьбы в доме вдовы рыбака. Его жена Лу рассказывала:

Пианино, взятое напрокат в Свендборге, заняло почти полностью одну из комнат. Это не мешало Эйслеру играть и петь композиции для «Круглоголовых и Остроголовых» по мере их написания. Слушатели: Брехты, Грета Штеффин, Карл Корш и Вальтер Беньямин, – еле втискивались в эту комнату при открытой двери, при свете дымящих керосиновых ламп, поскольку в этой лачуге не было электричества. Однажды вечером, когда Эйслер пел «Песню о целебных свойствах денег» и дошел до строчки «Гляди, труба дымит», одна из двух керосиновых ламп упала через открытую дверь в небольшой внутренний дворик, где лежали стопки немедленно загоревшихся газет. Беньямин, выскочивший первым, закричал в ужасе: «Соломенная крыша уже загорелась, труба дымит!» Мы выбежали, быстро погасили пламя, но труба действительно дымила. Это фрау Ларсен, вдова рыбака, готовила свой вечерний суп183.

Беньямин любил детей Брехта и Вайгель, Барбару и Стефана, и чувства были взаимны. По его словам, после эмиграции из Германии самой тяжелой утратой было для него отсутствие общения с детьми184. Барбара вспоминает возмущение Беньямина, когда кот, названный в его честь, вдруг стал матерью185. Гости обменивались книгами, прежде всего, детективными романами, и отправляли друг другу маленькие подарки на день рождения, марки и коллекционные каталоги для детей.

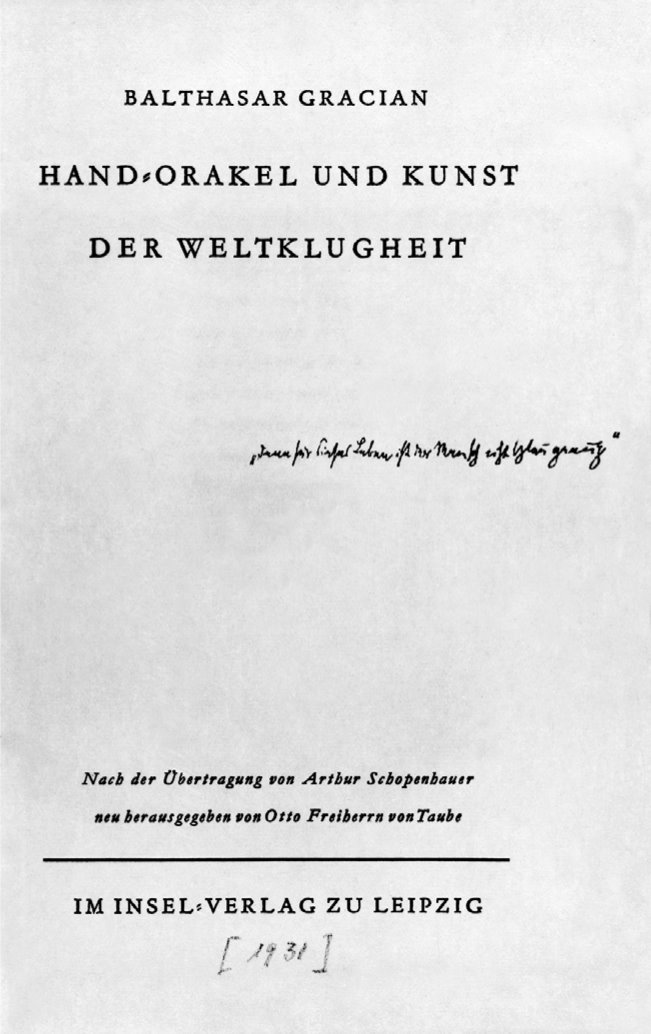

Сохранился многозначительный подарок Беньямина Брехту. Это «Карманный оракул, или искусство житейской мудрости» Бальтазара Грасиана в переводе Артура Шопенгауэра, вышедшее в 1931 году в издательстве Insel. Возможно, Беньямин подарил Брехту маленький томик во время первой поездки в Сковсбостранд, приводя в порядок свою берлинскую библиотеку, хранившуюся в доме друга. Особо значимо, что ироническим посвящением стала цитата из «Песни о тщете человеческих усилий» Брехта: «В человеке скуден хитрости запас»85, – делающая книгу своеобразным путеводителем. Очевидно, максимы Грасиана заинтересовали Брехта – он их разметил маркерами разного цвета и снабдил примечаниями. Удивительно, как мысли испанского иезуита пересекаются с идеями дидактических пьес и «Хрестоматии для жителей городов». Можно только представлять, насколько оживленным могло быть обсуждение подарка: Беньямин годами обдумывал идею написания эссе о Грасиане, о чем Брехт мог узнать в Париже осенью 1933 года. Беньямин и Брехт обсуждали воздействие и разрушительные способности мысли еще со времени работы над проектом журнала Krise und Kritik в 1930 году. В конце концов, сравнимое со стилем Грасиана стремление к афористической краткости, породившее часто цитируемые максимы и образы, свойственно творчеству обоих авторов186.

Хелена Вайгель с детьми, Барбарой и Стефаном. Сковсбостранд, Дания.

Август 1935

Старый «форд» Брехта вызывал бесчисленные шутки, например просьбу Беньямина к Маргарет Штеффин до первой поездки в Сковсбостранд: «Передавайте привет соседям и почтение Форду»187. Заметка Беньямина от 1934 года, скорее всего, иронична: «Машина. Поездки только в случае необходимости»188. Необходимыми считались любые поездки, поскольку Брехт, как известно, совсем не любил ходить пешком. «Как поживает машина? – спросил Беньямин у её хозяина в начале 1935 года. – Если её час пробил, прошу возложить от меня венок на её хладный мотор»86. Очевидно, Брехт намекал на машину, произведенную Автомобильной компанией Генри Форда, завлекая Беньямина в Данию такими соблазнами: «Подумайте о своих книгах, о шахматах, о голосе Фюрера по радио, о керосиновых лампах и о детище великого Генри!»189.

Титульный лист книги Бальтазара Грасиана «Карманный оракул, или искусство житейской мудрости» (Insel, 1931) с посвящением Беньямина Брехту в виде цитаты из «Песни о тщете человеческих усилий»: «В человеке скуден хитрости запас»

Маленькая община изгнанников страстно предавалась настольным и карточным играм. Чаще всего играли в шахматы, но не забывали и про Монополию190, запатентованную в 1935 году, бильярд, покер и шнопс. «Эйслер – некоронованный король шнопса», – признавала Штеффин191, а Хелена Вайгель писала Беньямину:

Хочется знать, как Вы поживаете, есть ли у Вас, с кем сыграть в шнопс, со всеми Вашими каверзами, которых мне так не хватает. Я учусь играть в шахматы, так что у Вас будет возможность разозлить меня до смерти. Когда изволите приступить 87?

Со своей стороны, Беньямин делал заметки о поведении Брехта в игре в покер88. Организовывались турниры с розыгрышем призов – однажды они разыгрывали двойной виски, и Эйслер проиграл 2:3, в другой раз шло яростное сражение в покер за кусок коврижки, но Брехт им так и не поделился89. Друзья стремились осваивать и новые игры; перед первой поездкой Беньямин спрашивал:

«Знакомы ли Вы с го? Очень древней китайской настольной игрой? Она почти столь же интересна, как и шахматы – мы должны познакомить с ней Свендборг. В го не ходят фигурами, а выставляют их на изначально пустую доску»192.

Сражаясь со скукой, Брехт предложил изобрести новую игру. Беньямин записал идеи, выдвинутые Брехтом после партии в шахматы 12 июля 1934 года:

Итак, когда придет [Карл] Корш, мы с ним придумаем новую игру, в которой позиции не будут всегда одинаковыми, свойства фигуры изменятся, если она будет какое-то время стоять на одном и том же поле, возможно, она станет сильнее, а возможно – слабее. Сейчас в игре нет развития. Она слишком долго остается неизменной…193

Вовсе не случайно, что на трех из четырех дошедших до нас фотографий Беньямин и Брехт играют в шахматы. Они играли ежедневно после еды, как вспоминала Рут Берлау, молча, «а вставали из-за доски так, словно между ними состоялся разговор»194. Игра служила основой для шуток и дружеского соперничества: «Я купил здесь всего за десять крон замечательный набор фигур, таких же больших, как у Беньямина, и даже красивее, чем у него», – гордо сообщал Брехт Маргарет Штеффин, добавив чуть позже: «Мои фигуры такого же размера, как у Беньямина»195. Игра стала настолько характерной для безмятежного дружеского общения в Сковсбостранде, что могла увлечь Беньямина в новое «путешествие на север. Шахматная доска осиротела; каждые полчаса она содрогается, вспоминая, как ты делал на ней ходы»196. В игре отражалось настроение Беньямина, в свою очередь зависевшее от прогресса в работе:

Одна-две партии в шахматы, предназначенные разнообразить нашу жизнь, становятся такими же серыми и однообразными, как северные морские воды, так как я редко выигрываю197.

Всякий раз, при появлении угрозы дружеской атмосфере, вспоминались дуэли за шахматной доской: «Сомневаюсь, что мы сможем провести за игрой в шахматы в яблоневом саду еще много летних сезонов»198. Когда семье пришлось бежать из Дании, Беньямин писал Штеффин в Лидингё, с сожалением: «Игре в шахматы в саду тоже пришел конец»199. В стихотворении Брехта «Вальтеру Беньямину, убившему себя, спасаясь от Гитлера», одной из эпитафий Беньямину, упомянута сцена за шахматным столом «в тени грушевого дерева»; воспоминание становится символичным из-за значения игры для повседневной жизни изгнанников200.

С самого начала эмиграции Брехт и Беньямин участвовали в проектах по объединению сил против немецкого фашизма. Реализовать, однако, в тех условиях удалось немногое. План Брехта создать в Париже зимой 1933 года дискуссионный клуб по образцу гонкуровского, переданный Беньямину Вильгельмом Шпейером, пришлось оставить90. Проект «Общества Дидро», начатый Брехтом весной 1937 года, также не продвинулся дальше стадии планирования. На предложение Брехта распространить информацию о его основании и высказать свое мнение91 Беньямин ответил: «Тезисы кажутся мне замечательными. Но как насчет их местных читателей? Я сомневаюсь, что такой человек как Муссинак сможет ими проникнуться»92. Сдержанность отклика может объясняться тем, что от Беньямина требовалось выступить всего лишь посредником. Его имени нет среди предполагаемых сотрудников, в основном кинорежиссеров и других деятелей кино и теоретиков драмы. Однако Брехт предлагал опубликовать эссе Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» в собрании основополагающих для Общества Дидро произведений – правда, самому автору это было неизвестно201.

Беньямин и Брехт. Сковсбостранд. Лето 1934

В последний раз Беньямин побывал в Сковсбостранде со второй половины июня до середины октября 1938 года. Он работал над эссе «Париж времён Второй империи у Бодлера» и «Комментариями к стихотворениям Брехта». Брехт писал роман «Цезарь» или переосмысливал его концепцию, а также занимался составлением дальнейших томов своего Собрания сочинений.

В дневнике Беньямина записаны разговоры о положении в Советском Союзе, Сталине и чистках, вызывавших у обоих большое беспокойство, о театральных впечатлениях, о Гёте, Бодлере, советской литературе, о борьбе с Гитлером и взглядах коммунистов, эмигрировавших в Советский Союз (Бехере, Габоре, Лукаче, Курелле), названных Брехтом «Московской кликой». Беньямин, считавший, что Брехт «стремится писать в соответствии с партийной линией еще усерднее, чем я наблюдал в Париже»202, нашел в журнале «Интернациональная литература» нападки Альфреда Куреллы на свою статью об «Избирательном сродстве» Гёте. В рецензии на специальный выпуск литературного журнала Les Cahiers du Sud с отрывками из книги Беньямина Курелла писал, что Беньямин пытается «представить романтизм в качестве основы творчества Гёте и объявить “власть архаических сил”, метафизический страх, преследовавший Гёте всю жизнь, источником его величия, – это попытка, вполне достойная Хайдеггера»203. Брехт не мог не отреагировать, написав на своем экземпляре журнала «Курелла / Немецкий Романтизм». Очевидно, Курелла не руководствовался соображениями лояльности, нападая на Беньямина, сотрудника Das Wort, известного писателя и ученого-антифашиста, и увязывая его имя с Хайдеггером, то есть косвенно обвиняя его в близости к нацистской идеологии. «Что за убогая статейка», – отозвался Беньямин204.

Близость, даже взаимная симпатия, установившиеся между Беньямином и Брехтом, выражались в согласии по творческим вопросам и в замечательной откровенности суждений, выносить которые во «внешний мир» было бы чревато серьёзной опасностью. В разговорах они достойно преодолевали существующие разногласия, поскольку каждый из них прекрасно знал аргументы собеседника, и им было нечего друг другу доказывать. Данную Куртом Кролопом характеристику отношений Карла Крауса с Лилиенкроном, Альтенбергом, Ведекиндом, Лозом и Шёнбергом можно приложить и к Беньямину с Брехтом: именно интеллектуальная (и эстетическая) независимость каждого и стала прочной «основой подлинного союза, где оба полностью сознают, что их разделяет, но ощущают себя тем прочнее связанными тем, что их объединяет»205.

Беньямин писал Китти Маркс-Штейншнайдер об обретении «самого доброго гостеприимства». Прожив в Сковсбостранде четыре недели, он так описывал свое интеллектуальное положение:

Я бы многое отдал, чтобы Вы могли хоть раз заглянуть в мою комнату. Я обитаю здесь как в келье. К этому понуждает не обстановка, но обстоятельства моего пребывания здесь. Несмотря на крепкую дружбу с Брехтом, я стараюсь работать над проектом в полном одиночестве. В нем содержатся вполне определенные моменты, неприемлемые для Брехта. Я достаточно долго дружу с ним, чтобы сознавать это, и он достаточно внимателен, чтобы уважать мою позицию. Итак, все идет отлично, но не всегда легко оставлять за пределами бесед то, что занимает изо дня в день206.

В тот же день, в письме Гретель Адорно, Беньямин жаловался на то, что рядом нет разделяющего его взгляды человека, в то же время добавляя: «Я чувствую благотворное действие понимания, с которым Брехт относится к моему уединению»207. Беньямин хоть и старался помалкивать о содержании работы о Бодлере, но все же обсуждал эту тему с Брехтом, чьи заметки подчеркивают разницу их позиций208. С другой стороны, видимое отсутствие интереса Беньямина к роману о Цезаре могло смутить его автора. Нехарактерную сдержанность можно объяснить занятостью: Беньямин писал Адорно, что «не прочел практически ещё ничего из “Цезаря”», так как «во время работы не может читать ничего постороннего»209. Беспокойство Брехта проявилось уже после отъезда Беньямина в пунктуации письма Маргарет: «Жаль, Вы так и не рассказали мне подробно, что думаете о “Цезаре”. Вы вообще дочитали ли его до конца?????»210

Беньямин так и не сумел выразить одобрение, достаточное, чтобы Брехт вернулся к работе над романом, прерванной «Галилеем». Замысел тематически и философски находился в точке пересечения их интересов, поэтому недостаток внимания со стороны Беньямина мог обескуражить Брехта. Запись в его «Дневнике» от 26 февраля 1939 года звучит обескураженно. Беньямин и Штернберг, «рафинированные интеллектуалы», «не поняли [романа] и настоятельно советовали добавить побольше человечности, побольше от старых романов!»93

В конце поездки Беньямин попытался резюмировать характер своих отношений с Брехтом, давая объяснение их разногласиям и одновременно поясняя положение Брехта в эмиграции. Это было сделано в письме Адорно, чье отчужденно-прохладное отношение к Брехту не могло не повлиять на аргументацию и, возможно, даже придало ей определенное направление. Однако сравнение с дневниковыми записями и письмами другим адресатам показывает его искренность:

Чем естественнее и непринужденнее нынешним летом я чувствовал себя с Брехтом, тем более обеспокоенным его покидаю. В общении, которое в этот раз было гораздо менее проблематичным, чем обычно, я вижу признак его растущей изоляции. Я не хочу полностью исключать более простое объяснение фактов – изоляция уменьшила его удовольствие от излюбленных провокационных уловок в беседах; однако, вернее видеть в его растущем отчуждении последствия верности тому, что объединяет нас. Учитывая его теперешнее положение, ему еще придется столкнуться, так сказать, лицом к лицу с одиночеством долгой свендборгской зимой211.

Одиночество Брехта перекликалось с одиночеством Беньямина, чье сотрудничество с Институтом социальных исследований летом и осенью подверглось серьезным испытаниям: сначала предложение переработать работу о Бодлере оставалось без ответа на протяжении нескольких недель, потом оно было отклонено. Прямо-таки отчаянно – и в конечном счете безуспешно – Беньямин пытался преодолеть неблагоприятные обстоятельства, выступая посредником между Брехтом и Институтом. В письмах Теодору и Гретель Адорно, а также Фридриху Поллоку и Максу Хорк хаймеру, возглавлявшим Институт, он сообщал сведения, способные поколебать их недоверие к политической позиции Брехта. Так, в пространном письме Гретель Адорно от 20 июля 1938 года он пишет:

Что касается Брехта, то он старается, как может, отыскать смысл в российской культурной политике, размышляя о нуждах национальной политики в России. Но конечно, это не мешает ему признать, что избранная теоретическая линия ведет к краху всех наших усилий за последние двадцать лет. Как ты знаешь, его переводчиком и другом был Третьяков. Скорее всего, его уже нет в живых212.

Упоминание «всех наших усилий за последние двадцать лет» перекликается с «последствиями верности тому, что объединяет нас» из письма к Адорно. Период времени указан отнюдь не случайно. Беньямин говорит о конце Первой мировой войны, о надеждах, зародившихся с Октябрьской революцией и о текстах тех лет, таких как его собственный ранее упомянутый политический трактат «Критика насилия» (1920−1921), где он выступал против парламентаризма и превозносил всеобщую забастовку как революционный метод. Ощущение отброшенности на обочину обнажало общие для Беньямина и Брехта моменты и повышало значимость их дружбы.

Хоркхаймер, поинтересовавшийся политическими взглядами Брехта, получил от Беньямина точные сведения.

В Париже я часто задавал себе Ваш вопрос – не мне Вам это говорить. Хотя я был до некоторой степени уверен в том, какой ответ подскажет мне пребывание здесь, я не был уверен в том, до какой степени это проявится и с какой точностью. Для меня было очевидно, что наши затруднения в рассмотрении Советского Союза будут особенно велики для Брехта, чья публика – московский рабочий класс.

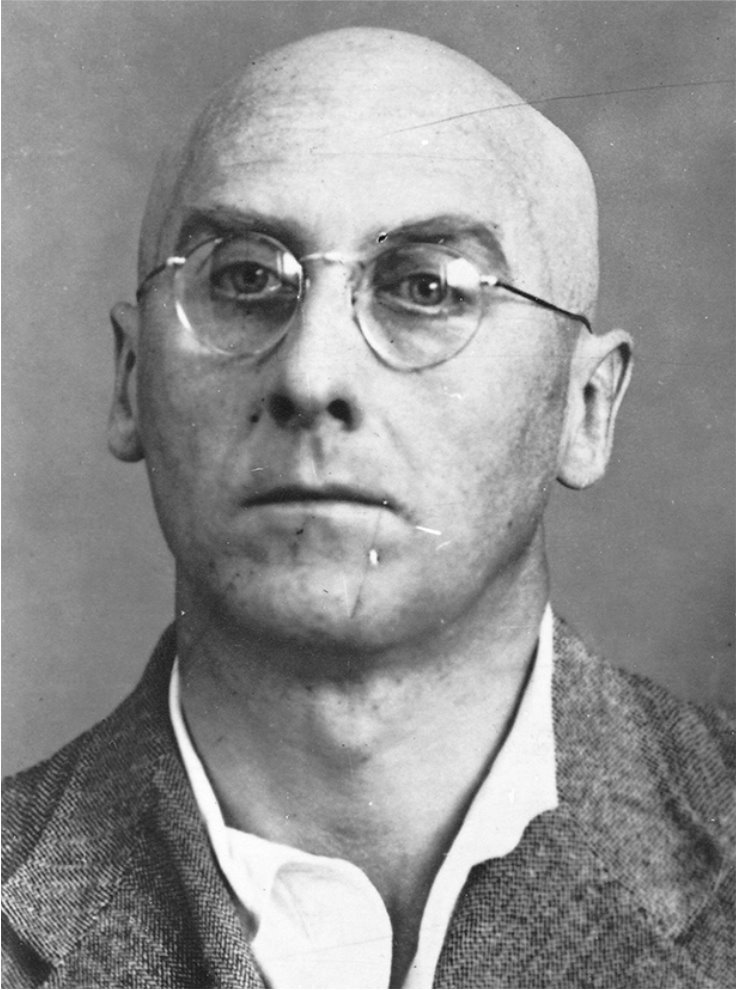

Фото из следственного дела Сергея Михайловича Третьякова. 1937

Беньямин использовал заметки в своем дневнике для рассказа о взглядах Брехта. Он также сообщил Хоркхаймеру о вероятной казни Сергея Третьякова. Сотрудники Института, Беньямин и Брехт все еще соглашались, что «Советский Союз можно рассматривать как державу, чья внешняя политика не определяется империалистическими интересами, а значит, является антиимпериалистической».

Вы, думаю, можете согласиться с тем, что мы сейчас хоть как-то, пусть с огромными оговорками, все еще рассматриваем Советский Союз как проводника наших интересов в будущей войне и в задержке её начала. Однако это самый дорогостоящий агент из всех возможных, поскольку нам приходится платить ему жертвами, угрожающими нашим собственным интересам; спорить с этим Брехту в голову не придёт, в равной степени он сознаёт, что сегодняшняя власть в России – это автократия, со всеми её ужасами 94.

В письме от 1 мая 1939 года Гретель Адорно спрашивала Беньямина о слухах, что Эйслер и Брехт отказались «подписывать обращение с единственной целью восхваления Сталина»213. Неизвестно, что имелось в виду, но так или иначе отказ не был сюрпризом для Беньямина, ответившего из Понтиньи: «Я нисколько не удивлен твоими новостями о Брехте. Еще прошлым летом я понимал его отношение к Сталину»214.

В момент величайшей опасности Беньямин вспоминал об общности, связанной с сущностными моментами: эстетической, политической и философской необходимостью, а не с тактическими или партийно-политическими расчетами. Круг независимых личностей, вовлечённых в художественное в Веймарской республике, не был широк – это была «небольшая, но исключительно значимая авангардная группа», по словам Беньямина; под угрозой губительных для эмигрантского бытия раздоров люди этого круга снова стали сближаться. Беньямин видел в этом вызов к объединению избранных. В июле 1938 года он написал Фридриху Поллоку, что собирается передать Брехту новый выпуск «Журнала социальных исследований», восхитивший его как «особо впечатляющее проявление работы, стандартов и организации Института». «У меня сложилось впечатление, что растущее давление реакции, ощущаемое им [Брехтом] и всеми нами, со всех сторон света, так значительно уменьшает круг подлинной интеллигенции, что однажды это неминуемо приведет к её объединению»215.

Когда после Мюнхенского сговора политическая ситуация в Европе в целом стала еще более угрожающей, уменьшились и возможности для встреч Брехта и Беньямина. Бегство Брехта в Швецию из Дании, находившейся под угрозой ввиду соседства с Германией, увеличило расстояние между ними. Хелена Вайгель приглашала Беньямина в Лидингё в Швеции, но он не мог принять приглашение, потому что поездка выходила слишком дорогой, а пересечение каждой границы таило в себе опасность216. Следов их общения в последний год жизни Беньямина почти не сохранилось. В письме от 16 августа 1939 года Бернард фон Брентано сообщил Брехту о встрече в Париже: дела Беньямина были плохи, и сам он не смог ему помочь95. Договор о ненападении между Гитлером и Сталиным и начало войны вызвали прекращение и разрыв связей. Сообщение Брехта, переданное Беньямину через Мартина Домке в конце августа 1939 года, до нас не дошло96. Если Беньямин на него и ответил, то уже из лагеря для интернированных, куда его отправили 4 сентября 1939 года. Это могла быть последняя весточка от него, полученная Брехтом. В разговоре со Стефаном Лакнером Беньямин сказал, что при мысли о Брехте его охватывает беспокойство217. Эти переживания были взаимны: в июне 1940 года Брехт написал в открытке теологу Фрицу Либу, что он «с прошлого лета ничего не слышал о нашем друге Вальтере Б. Знаете ли Вы или кто-то из наших общих знакомых о нем?»218 Открытка пришла в Базель только в сентябре 1940 года. Либ передал Беньямину, что Брехт расспрашивал о нем, но было уже слишком поздно. 17 октября 1940 года почта Марселя переслала послание со штампом retour а l’envoyeur 97. Тезисы «О понятии истории», предназначавшиеся Беньямином к отправке Брехту, не достигла получателя98. Брехт получил их только по прибытии в Америку от Гюнтера Андерса – вместе с новостями о смерти друга219.

Через семь лет теолог Карл Тиме, интенсивно переписывавшийся с Беньямином, отправил Брехту, жившему в то время в Швейцарии, эссе «Разговор с безбожником?»99. В благодарственном письме Брехт написал, что по воспоминаниям других интернированных Беньямин во французском лагере часто читал по памяти стихотворение Брехта «Легенда о возникновении книги “Дао Дэ-Цзин” на пути Лао-Цзы в эмиграцию», процитированное Тиме в эссе. «Увы, – написал Брехт, – он не нашел ни одного пограничника, который пропустил бы его через границу»220.

III. KRISE UND KRITIK100

Журнальный проект

С осени 1930-го по весну 1931 года Беньямин и Брехт, а также Бернард фон Брентано и Герберт Иеринг, при содействии Эрнста Блоха, Зигфрида Кракауэра, Альфреда Куреллы и Георга Лукача, готовились выпускать в берлинском издательстве Rowohlt журнал под названием Krise und Kritik. Речь шла об издании,

в котором буржуазной интеллигенции предстоит дать себе отчёт относительно требований и интерпретаций, таких, какие только и могут обеспечить ей в сегодняшних обстоятельствах активное вмешательство в жизнь и влияние на неё, в отличие от привычной произвольной и бесплодной деятельности221.

Хотя ни единого номера так и не вышло в свет, этот замысел заслуживает внимания как феномен художественной политики, типичный для периода, предшествующего нацистской диктатуре и значимый не только в связи с дружбой Беньямина и Брехта. Парадоксально, эстетические и политические взгляды художников и интеллектуалов, придерживавшихся левых убеждений, раскрываются в материалах нереализованного плана лучше, чем во многих опубликованных документах222. Krise und Kritik стуит рассматривать в контексте других хорошо изученных групп и журналов того времени. Анализ проекта также позволяет избежать предвзятого мнения о взглядах Беньямина. Судя по дискуссиям, связанным с журналом, вовлечённый в политику, готовый принять участие в повседневной борьбе Беньямин отнюдь не забыл своих изначальных «метафизических» стремлений. Скорее следует говорить о том, что и отношение Беньямина к актуальным событиям также зиждилось на характерной для его раннего периода строгой философской позиции, в основе которой – созерцание феноменов и углублённый анализ текстов.