Полная версия

Очерки истории корейского кино (1903–2006)

«Пьяголь» Ли Канчхона

После заключения перемирия между РК и КНДР основной темой в южнокорейском кино стала Корейская война. В первые послевоенные годы, в период возрождения кинематографии в Республике Корея было снято множество антикоммунистических фильмов о Корейской войне, которые в южнокорейской литературе принято подразделять на «мирные» и «военные».

К мирным фильмам можно отнести мелодраму «Рука Судьбы» режиссера Хан Хёнмо. А военным считается антикоммунистический фильмом режиссера Ли Канчхона «Пьяголь» (Piagol, Pi-agol, 1955).

Режиссер Ли Канчхон (Lee Kang-Cheon, 1921–1993) родился на Юге Кореи, в городе Сочхоне (Seocheon). Он окончил школу искусств в Токио. Работал художником в фильме «Прерванный Маршрут» (An Interrupted Route, Kkeunh-eojin hanglo, 1948) режиссера Ли Манхына (Lee Man-heung, 1925–2016).

Благодаря поддержке друга, владельца кинотеатра «Ченчу» (Jeonju Cultural Theatre), он дебютировал со своей режиссерской версией знаменитого фильма На Унгю «Ариран» (Arirang, Alilang, 1954). Вместе со сценаристом Чо Чингу (Jo Jin-gu) Ли Канчхон перенес сюжет классического «Арирана» из 1926 года в годы гражданской войны.

Содержание фильма. Действие фильма происходит во время Корейской войны. Два раненых американских солдата скрываются в сарае безумного Ёнчина (Yeong-jin). Его сестра Ёнхи (Yeong-hie) убеждает Ёнчина не говорить о союзниках северокорейским солдатам. Американцев обнаруживает житель деревни Кихо (Ki-ho), сторонник коммунистов. Кихо соглашается скрыть информацию о раненых американцах, но только если красавица Ёнхи выйдет за него замуж. Мужественная Ёнхи жертвует собой ради сумасшедшего брата Ёнчина и двух американцев, и выходит замуж за нелюбимого Кихо.

Это был единственный корейский фильм, который в 1954 году в Сеуле посмотрели миллион зрителей[446]. К сожалению, фильм не сохранился.

«Пьяголь» (Piagol, Pi-agol, 1955) – самый известный фильм режиссера Ли Канчхона. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о партизанах, сражавшихся против правительственных войск в горах Чири \ Чирисан (Mountain Jiri), уже после окончания Корейской войны. В горах Чири после Перемирия группы северокорейских солдат все еще скрывались в горах, с ними воевали армейские части Южной Кореи. Некоторые историки кино сообщают, что во время съемок фильма «Пьяголь» в 1954 году члены творческой группы, по-настоящему, рисковали своими жизнями ради искусства.

Содержание фильма. Главный герой, молодой солдат Чельсу (Cheol-su) разочарован в коммунистической идеологии. Он влюблен в набожную девушку из их отряда Аэран (Ae-ran). Но Аэран влюблена в командира – товарища Агари (Agari).

В отряд из долины возвращается разведчица Сочу (So-ju). Она ранена. Командир отряда Мансу (Man-su) цинично насилует беспомощную Сочу, а потом хладнокровно убивает ее. Солдат Дальсу (Dal-su) стал свидетелем преступления командира. Командир Мансу цинично убивает солдата Дальсу. Главный герой фильма Чельсу случайно увидел, как Мансу убил Дальсу.

В горах Чирисан отряд северокорейских партизан окружили южнокорейские войска. Чельсу уговаривал Аэран бежать из отряда. Но их разговор подслушал Мансу и обвинил Чельсу и Аэран в предательстве. Чельсу убежал и встретил командира Агари. Во время перестрелки Агари убил Чельсу. В финале, разочарованная Аэран убила любимого командира Агари и в полном одиночестве ушла в долину.

Сначала антикоммунистический военный фильм «Пьяголь» не был выпущен в прокат. По мнению цензоров, тяжкое нарушение режиссера заключалось в «гуманном» изображении северокорейских солдат. Это и стало причиной обвинений режиссера Ли Канчхона в том, что он сочувствовал северянам. По требованию цензоров заключительные эпизоды фильма были полностью перемонтированы.

По комментариям Корейского Киноархива, «Пьяголь» считается первым фильмом, нарушившим закон о государственной безопасности (National Security Law). «СМИ и правительство не выпустили фильм на экран из-за того, что, в нарушение антикоммунистического закона, режиссер показал «чрезмерно реалистические» образы северокорейских солдат»[447]. В отличие от тех северокорейских партизан, которых в газетах и документальных фильмах Южной Кореи всегда изображали как анонимных злодеев и хладнокровных убийц, солдаты в фильме «Пьяголь» имеют свои имена (кроме псевдонима командира отряда) и характеры.

После выполнения требований цензуры, фильм «Пьяголь» был выпущен в прокат, но коммерческого успеха не имел. Только гораздо позже стало понятно почему. Публика в то время имела весьма смутные представления о различии между художественными и документальными фильмами, так же как между беллетристикой и репортажами. Поэтому художественный фильм, в котором было показано сочувствие к простым северокорейским партизанам, особенно к девушкам, воспринималось зрителями, как документальное кино с нарушением закона о госбезопасности. Вполне реалистичные образы морально разложившихся северокорейских партизан в фильме «Пьяголь», рассматривались цензорами как реальная угроза безопасности страны.

Действительно, самые яркие образы в фильме – это нервный, сомневающийся юноша Чельсу, подлый и похотливый командир Мансу и таинственный Агари, роковой любовник и злодей, в которого влюблены девушки-партизанки Аэран и Сочу. Несчастную Сочу насилует и убивает Мансу. А набожная Аэран – убежденная коммунистка, вдруг хладнокровно убивает своего кумира Агари и уходит из отряда.

Режиссер Ли Канчхон дает запутавшейся Аэран шанс отмолить свои грехи и найти свое счастье в новой, мирной, жизни. Тема разделенной Кореи в фильме «Пьяголь» была развита, как тема растерянной и травмированной гражданской войной корейской молодежи, достойной лучшей участи.

Финал фильма Ли Канчхона считается оптимистическим. Война закончилась, наступила эпоха всепрощения. Все корейцы – бывшие солдаты и партизаны – имеют право на личное счастье в мирной жизни.

Ли Ёниль (Lee Young-il), автор первой англоязычной «Истории корейского кино» (The History of Korean Cinema, Hanguk yeonghwa jeonsa, 1998), выделил фильм «Пьяголь» как пример «реалистического антикоммунистического гуманизма» и отметил его «артистические достижения»[448].

В 1950-х годах режиссер Ли Канчхон снял несколько фильмов: биографический военный фильм о южнокорейском майоре Ким Маниле (Kim Man-il) и его боевом отделении «Удар в спину» (Beat Back, Gyeoktoe \ Gyeoktoe Gyeoktoe: Urineun ireohge sawatda, 1956); экранизацию одноимённого рассказа классика корейской литературы Кё Ёнмука (Gye Yong-muk, 1904–1961) «Дурочка Адада» (The Idiot Adada, Baegchi Adada, 1956) о несчастной немой девушке; и мелодрамы «Любовь» (Love, Sarang, 1957) о муже, у которого на руках умирает жена; «Красавица-злодейка» (A Beautiful Wicked Woman, Aleumda-un agnyeo, 1958) о любви художника и проститутки; «Бесконечная трагедия» (Endless Tragedy, Jongmal-eobsneun bigeug, 1958) о муже и жене, потерявших друг друга во время Корейской войны; «Жизнь» (Life, Saengmyeong, 1958); и «Молодая жена» (A Young Wife, Jeolmeun Anae, 1959) о второй жене пожилого художника. К сожалению, все фильмы утрачены.

«Сказание о Чхунхян» Ли Гюхвана

Живой классик и ветеран корейского кино, режиссер Ли Гюхван (Lee Gyu-hwan, 1904–1982) активно выступал за возрождение корейского кино и выпустил в прокат свою версию «Сказания о Чхунхян» (Chun-Hyang Story, Chunhtangjeon, 1955). В каком хронологическом порядке происходили эти два знаменательных события неизвестно. Зато известно, что благодаря поддержке правительства и активности южнокорейского киносообщества, всего через три года после гражданской войны зрители снова стали посещать кинотеатры, где можно было увидеть отечественные фильмы.

По мнению историка кино Ким Хва, режиссеру Ли Гюхвану дважды удавалось вывести отечественное кино из застоя[449]. В первый раз это случилось в 1932 году, когда в прокат вышел его режиссерский дебют, немой фильм «Лодка без хозяина» со знаменитым актером и режиссером На Унгю в главной роли. Фильм пользовался необычайным коммерческим успехом и сделал Ли Гюхвана знаменитым.

Во второй раз это случилось почти через двадцать лет. Новая версия – цветной фильм «Сказание о Чхунхян» режиссера Ли Гюхвана (сценарий был написан им во время гражданской войны), была выпущена в прокат в январе 1955 года[450]. В сеульских кинотеатрах фильм просмотрели более 100 тысяч зрителей[451]. По другой версии, только в Сеуле его посмотрели 180 тысяч зрителей (население было 720 тысяч). Это был новый кассовый рекорд[452]. Это был ошеломительный успех для южнокорейского фильма того времени.

Совершенно очевидно, что феноменальный успех «Сказания о Чхунхян» в 1955 году был связан с неподдельным интересом публики к отечественному кино. Несомненно, сюжет о страдающих влюбленных напоминал зрителям о страданиях, перенесенных в годы гражданской войны.

После коммерческого успеха «Сказания о Чхунхян» начинается производство исторических фильмов, описывающих быт и нравы того или иного исторического периода Кореи. Но в 1950-х годах ни одному историческому фильму не удалось побить кассовый рекорд «Сказания о Чхунхян» 1955 года. К большому сожалению, три следующих фильма режиссера Ли Гюхвана не смогли добиться такого же успеха, как «Сказание о Чхунхян».

В 1956 году режиссер Ли Гюхван снял «Жизнь Симчхон» (The Life of Sim-cheong, Sim Cheongjeon, 1956) по мотивам популярной корейской сказки о заботливой дочери Симчхон, которая договаривается с купцами и становится их «живой жертвой» царю моря. Так девушка решила обеспечить слепому отцу лечение и безбедную старость. В финале Симчхон становится женой царя моря, обретает богатство и счастье. И встречается со своим прозревшим отцом.

«Жизнь Симчхон» – это вторая версия легенды о Симчхон. Первая, немая экранизация «Легенды о Симчхон» (The Tale of Shimchong \ The Story of Shim Cheong, Sim cheongjeon, 1925) была снята режиссером Ли Гёнсоном (Lee Gyeong-son, 1905–1977). К сожалению, оба фильма о Симчхон не сохранились.

И две мелодрамы, снятые классиком корейского кино Ли Гюхваном, «Грустная песня молодости» (An Elegy of Youth, Cheongchun biga, 1958) и «Печальное цветение» / «Цветы жалости» (A Pitiful Blossom, Aeryeonui Kkotsongi, 1959)[453] также не сохранились.

Фильм Ли Гюхвана «Грустная песня молодости» о тяжелой жизни типичной корейской семьи, бедствовавшей в провинции и переехавшей в Сеул за лучшей жизнью. Но в огромном городе от лишений и болезней сначала умирает мать, а потом отец. Осиротевших брата и сестру разлучили. Они повзрослели, случайно познакомились и стали испытывать друг к другу нежные чувства. Но молодые люди успели выяснить, что они – родные брат и сестра. В финале брат женится на подруге своей сестры, а сестра выходит за друга своего брата. И все уверены в счастливом будущем[454].

Уже по названию другого фильма Ли Гюхвана «Печальное цветение», корейское название «Цветы жалости», понятно, что это душераздирающая мелодрама. Медсестра Ким Эми (Kim A-mi), потерявшая своих родителей во время Корейской войны, любит безработного парня Чо Хана (Jo Hang). Эми помогает ему выжить, пока он пытается найти работу. С помощью своего однокурсника по колледжу Чо находит работу в крупной фирме. Однокурсник знакомит его со своей сестрой Но Гёнхи (No Gyeong-hui), которая влюбляется в Чо. Вскоре Чо делает богатой невесте Гёнхи предложение. Об этом узнает Эми и принимает яд[455].

Данных о коммерческом успехе фильмов Ли Гюхвана в конце 1950-х годов нет.

«Золотой дождь» в киноиндустрии Республики Корея

1956 год стал переломным в истории кино Южной Кореи. Было выпущено около 30 художественных фильмов. В основном, коммерческих и антикоммунистических. Например, в фильме «Признание» / «Признание Эвона» (The Confess, Ae-won-ui gobaeg, 1957) режиссера Хон Сонги, пропущенном цензурой, поцелуи были показаны в нескольких эпизодах[456]. В детективе «Праздник в Сеуле» (Holiday in Seoul, Seo-ul-ui hyu-il, 1956) режиссера Ли Ёнмина (Lee Yong-min, 1916–1982) несколько раз и очень целомудренно целуются приличные люди – положительные герои, муж-репортер газеты и жена-врач.

Поцелуи в фильмах были своеобразным вызовом общественной морали. В те времена «поцелуй при всех» считался неслыханным бесстыдством для корейцев[457]. Продюсеров очень волновала прибыльность кинофильмов, поэтому поцелуи были своеобразной гарантией скандального успеха того или иного фильма.

Правительство и государственная цензура Республики Корея были озабочены возросшим интересом зрителей к скандально популярным фильмам – с аморальными эпизодами поцелуев. В 1956 году Министерство культуры и образования издает запрет на показ поцелуев и любовных игр в кинофильмах. По некоторым сведениям, эти правила просуществовали до 1990-х годов[458].

К концу 1950-х правительство обратило внимание на национальную киноиндустрию. Эпоха Золотого Расцвета завершилась «золотым дождем». С 1959 года вводится система квотирования иностранных фильмов в прокате. Южнокорейским фильмам предоставлены существенные льготы – компенсации по кинопроизводству, финансовая и информационная поддержка по экспорту национальных фильмов и т. п[459] В 1959 году в столичных университетах Донгук (Donguk University) и Ханян (Hanyang University) открываются кинофакультеты[460].

Конец 1950-х годов называют началом Золотого Века (Golden Age) южнокорейского кино. В тот период были самые благоприятные экономические и творческие условия для кинематографистов. Отмена налогов, компенсация по производству фильмов и всемерная поддержка по представлению национальных фильмов за рубежом вызвали энтузиазм кинематографистов.

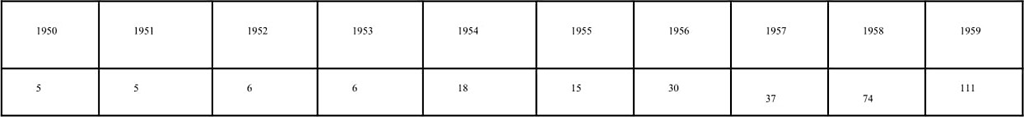

Для сравнения, в 1954 году в Корее было выпущено 18, а в 1959 году 111 фильмов. Среди них «Вызов подростков» Ким Киёна, три мелодрамы Син Санока «Это не ее грех», «Донсимчхо» и «Сад сестры», фильм Ю Хёнмока «Даже облака уплывают», «Женщина-босс» Хан Хёнмо и «Три Невесты» Ким Суёна[461].

В конце 1950-х годов киносообщество Республики Корея – это сплоченный коллектив профессионалов и энтузиастов, социально активных личностей, лучших представителей своего народа. Кинематографисты отражали в своих фильмах противоречия в экономических, социальных и демократических преобразованиях в своей стране. И, несмотря на жесткий контроль цензуры, многим режиссерам удалось создать подлинные киношедевры, ставшие классикой южнокорейского кино.

Количество фильмов, созданных в 1950–1959 гг.

Источник: Исследования корейского кино с 1945 по 1959 (2003), Корейский киноархив[462].

К сожалению, большая часть фильмов, созданных во время «Золотого дождя» не сохранилась.

Первый международный успех Республики Корея

Комедия «День свадьбы» Ли Бёниля

После окончания Корейской войны, во второй половине 1950-х годов киноиндустрия Южной Кореи переживала тяжелые времена. Но, по примеру Японии, было решено представить несколько фильмов на престижных международных кинофестивалях в Венеции, Каннах и Берлине.

Можно только предположить, что во второй половине 1950-х годов в Южной Корее отбор фильмов для участия в международных кинофестивалях происходил более тщательно. Совсем не так, как в Японии. Приведем известный случай как замечательный фильм «Расёмон» режиссера Акиры Курсавы стал художественным открытием в Европе и США.

После поражения во Второй мировой войне, японское правительство решило восстановить свое национальное достоинство с помощью кинематографа. В 1950-х годах этого можно было добиться только завоеванием престижных наград на крупнейших европейских кинофестивалях в Каннах, Венеции, Москве и Берлине. Несколько лет чиновники пытались представить японские фильмы в программах международных фестивалей. И только в 1951 году на кинофестиваль в Венецию было получено приглашение для участия японского фильма в конкурсной программе.

Это случилось неожиданно, когда японистка из Италии Джулиана Страмиджиоли (Giuliana Stramigioli, 1914–1988)[463] сама предложила итальянскому агентству по продвижению фильмов (Unitalia Film) отправить в Венецию фильм «Расёмон» (Rashōmon, 1950) режиссера Акиры Куросавы (Akira Kurosawa, 1910–1998), снятый по мотивам рассказов «В чаще» и «Ворота Расёмон» японского писателя Акутагавы Рюноскэ (Akutagawa Ryūnosuke, 1892–1927). Режиссер А. Куросава, впервые в мировом кино, показал одно и то же преступление, художественно соединив четыре рассказа участников трагического события: разбойника, убившего знатного самурая и надругавшегося над его женой, опозоренной жены самурая, убитого самурая, который вещал на суде голосом женщины-медиума и дровосека, наблюдавшего за тем, как разбойник изнасиловал женщину, а потом случайно убил ее мужа. Все четыре версии противоречили друг другу. В финале дровосек забирает оставленного кем-то младенца – во искупление своей трусости, не позволившей ему предотвратить преступления.

Продюсер фильма «Расёмон» Масаити Нагата (Masaichi Nagata, 1906–1985), известный своими коммерческими псевдоисторическими боевиками, рискнул и прислушался к мнению итальянки, и, на свой страх и риск, отправил очередную костюмно-историческую драму «Расёмон» на МКФ в Венецию (Venice Film Festival). Можно только представить, как переживали Акира Куросава, Масаити Нагата и все японские чиновники до того, как было торжественно объявлено, что, впервые в истории международного кинофестиваля в Венеции, Главный приз «Золотой лев» (Golden Lion) в номинации «Лучший фильм» фестиваля и приз итальянских кинокритиков (Italian Film Critics Award) присуждается не европейскому и не американскому, а какому-то японскому кинофильму – «Расёмон» режиссера Акиры Куросавы[464].

На волне успеха, осторожные японцы решили не рисковать и снова отправили «Расёмон» в 1952 году на конкурсную программу 2-го международного кинофестиваля в Западном Берлине (Berlin International Film Festival), считавшимся «витриной свободного мира». Но именно с 1952 года зрители в Берлине получили право путем голосования определять, кому достанутся золотой (Golden Bear) и серебряный медведи (Silver Bear). Тогда зрительское жюри оставило «Расёмон» без приза.

В конце 1952 года «Расёмон» Акиры Куросавы получил почетный приз Американской академии киноискусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) – «Оскар», как «самый выдающийся фильм на иностранном языке, выпущенный в Соединенных Штатах в 1951 году» (Academy Honorary Award). После получения «Оскара» японский фильм «Расёмон» установил коммерческий рекорд для фильмов с субтитрами[465].

Художественный прием японского кинорежиссера Акиры Куросавы, использованный им в фильме «Ворота Расёмон», когда рассказы главных персонажей противоречат друг другу и создают стойкое убеждение, что истина недостижима, был назван «Эффектом Расёмон» (Rashomon Effects). Эффект Расёмон – один из самых распространенных приемов в современном мировом кино[466].

Неожиданный успех и получение престижных международных наград за свой фильм «Расёмон» Акира Куросава праздновал вместе со всей Японией. С тех пор некоторые японские кинокритики сравнивали участие в конкурсах кинофестивалей с Олимпийскими играми и «заклинали японских кинематографистов выигрывать каждый год и везде»[467].

В Южной Корее в 1950–1953 годах большинство кинематографистов переживали бедствия гражданской войны, раздиравшей полуостров на две части. Но режиссер Ли Бёниль (Lee Byung-iI, 1910–1978) находился в Японии и, конечно, узнал о международном успехе фильма «Расёмон» Акиры Куросавы в 1951 году и об открытии японского кино за границей.

Необходимо отметить, что посмотреть фильм Акиры Куросавы в Республике Корея было невозможно. Сразу после освобождения Кореи от японских колонизаторов в 1945 году в Республике Корея (так же как в КНДР) японские фильмы были строго запрещены. Тем более в те годы южнокорейских кинематографистов волновали не успехи японских коллег, а совершенно другие проблемы.

И только после окончания Корейской войны режиссеры и продюсеры в Республике Корея стали мечтать о международном успехе своих фильмов и стремиться к тому, чтобы превратить национальный кинематограф в достойный экспортный продукт. Не хуже японских фильмов.

Одним из первых южнокорейских фильмов, представленных за рубежом была мелодрама «Мечта» \ «Сон» (Dream, Ggum, 1955) режиссера Син Санока. В 1955 году этот фильм демонстрировался на международном кинофестивале в Венеции[468]. К сожалению, фильм не сохранился.

А в 1954 году режиссер Ли Бёниль вернулся из Японии в Республику Корея и снял комедию «День свадьбы» (The Wedding Day, Sijibganeun nal, 1956). Участие фильма «День свадьбы» в конкурсной программе МКФ в Берлине и Сиднее

считается самым главным достижением послевоенного кино РК[469]. По другим сведениям, на международном кинофестивале в Токио фильм Ли Бёниля получил специальный приз «За лучшую комедию» (Comedy Award at the Asian Film Festival)[470]. До международного успеха комедии «День свадьбы» все южнокорейские кинематографисты, пережившие японскую колонизацию и гражданскую войну, испытывали некоторую профессиональную робость по отношению к более развитым иностранным киноиндустриям. Приз Международного кинофестиваля Юго-восточной Азии в Токио придал режиссерам, операторам, актерам и сценаристам уверенность в том, что южнокорейское киноискусство обладает большим художественным и коммерческим потенциалом.

«День свадьбы» (The Wedding Day\ A Happy Event in the Maeng Family, Shijibganeun nal, 1956) – первая южнокорейская кинокомедия на историческом материале. Это экранизация знаменитой корейской пьесы «Помещик Мэн из Гёнса» (Maeng-jinsa daek Gyeongsa, 1942) писателя О Ёнчина (Oh Young-jin, 1916–1974)[471]. По другим источникам, пьеса О Ёнчина называлась «Счастливый день помещика Мэна» (A Happy Day of Jinsa Maeng, Maengjinsadaek Gyeongsa) и была поставлена на театральной сцене в 1944 году[472].

До Ли Бёниля некоторые режиссеры почтительно, как Ли Гюхван, другие совершенно не почтительно, как Ким Киён, пытались осмыслить и приблизить к зрителю «седую старину». Режиссер Ли Бёниль, опираясь на опыт своих иностранных коллег – японцев и американцев, снял остроумную и назидательную комедию нравов.

Содержание фильма. Главный герой фильма «День свадьбы» – помещик Мэн (Maeng) сосватал свою единственную дочь за сына государственного министра. Неожиданно в гости к Мэну приезжает его давний друг и дальний родственник того самого государственного министра – странствующий философ Миён (Mi-eon). Он наблюдает за суетой в доме Мэна, где вовсю идет подготовка к свадьбе. Как бы между прочим, Миён сообщает служанкам, что будущий жених – дряхлый старик и, кажется, хромой.

Гапбун (Gap-bun) – дочь Мэна тут же узнает от домашних сплетниц, что ее будущий муж – хромой старик. Она наотрез отказывается выходить замуж за старого калеку. Мэн не хочет портить отношения с влиятельными людьми из-за каприза своей дочери. Мать уговаривает Мэна схитрить: спрятать единственную дочь в лесу, а вместо нее выдать замуж служанку Ипбун (Ip-bun). Мэн соглашается. Гапбун отправляется в лесную сторожку, а покорная служанка Ипбун выполняет все приказы своих хозяев и наряжается в свадебный наряд.

Философ Миён с невестой встречают жениха – молодого человека, без какого-либо намека на хромоту. Мэн срочно посылает слугу за своей дочерью. К досаде Мэна и его жены, свадебную церемонию невозможно не отменить, не приостановить. Служанка Ипбун становится женой сына государственного министра. А капризная Гапбун, дочь Мэна, слишком поздно добралась до дома.

Честная служанка Ипбун пытается объясниться со своим мужем. Тот с улыбкой признается девушке, что это он попросил своего родственника – странствующего философа Миёна, найти ему хорошую невесту. Низкое происхождение Ипбун не смущает сына государственного министра. Ему нравится, что Ипбун согласилась выполнить обещание своего господина Мэна – выйти замуж за кого угодно, хоть за хромого старика.

Молодожены счастливы. Философ Миён выполнил просьбу жениха и посрамил хитрого помещика. А Мэн с женой и капризной дочкой Гапбун рыдают – сами себя обхитрили!

Вероятно, «День свадьбы» пользовался коммерческим успехом и благосклонностью критиков. Основные достоинства фильма «День свадьбы» в забавных эпизодах комедии положений, основанных не на грубом народном фарсе, а на тонкой иронии и сатире, что всегда было в традиции классической корейской драмы, богатой тонким, изящным юмором – в стиле средневековой китайской конфуцианской традиции.

В 1960-х годах режиссер Ли Ёнмин (Lee Yong-min, 1916–1982) снял вторую версию пьесы, взяв ее оригинальное название, «Счастливый день помещика Мэна» (A Happy Day of Jinsa Maeng, Maengjinsadaek Gyeongsa, 1962). Главную роль помещика Мэна снова исполнил Ким Сынхо.

А в 1970-х годах была снята третья версия – «День свадьбы» / «Счастливый день помещика Мэна» (The Wedding Day\ A Happy Event in the Maeng Family, Shijibganeun nal, 1977) режиссера Ким Ынчхона (Kim Eung-cheon / Kim Eung-chun, 1935–2001).