Полная версия

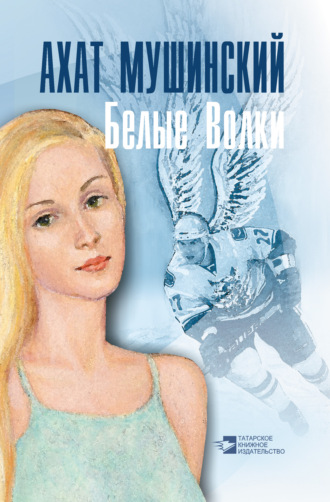

Белые Волки

А эти книги… Он их и из-за границы тащил, вместо нормальных покупок-то. Они захламили всю квартиру. Да не просто квартиру – её жизнь! От всех этих Верленов, Элюаров, Бодлеров, Уитменов, то ли Рембо́, то ли Ре́мбо у неё в носу аллергично зудело, держалась устойчивая аллергия, а если без обиняков – то просто-напросто с души воротило. Все ж друзья-знакомые смеялись. Ладно бы только над ним. Но из-за него и она сама ненормальной в глазах подруг выглядела. Круглый год у него тренировки, сборы, игры, турне (будто война на дворе, а он донской казак на коне), а вернётся домой – книги… Ещё эти книголюбы с козлиными бородёнками, пруд пруди ими дома! Ни компании приличной, ни нормального времяпрепровождения… Молодость-то не беспредельна.

Таким образом свой хронический конфликт с мужем она объясняла себе и окружающим. Так оно и на самом деле происходило. Эти ссоры, ссоры… Откуда они пошли? Ведь когда Галине было восемнадцать, она слушала его, затаив дыхание:

Сегодня перед рассветом я взошёл на вершину холма

и увидел усыпанное звёздами небо,

И сказал моей душе: «Когда мы овладеем всеми этими

шарами Вселенной и всеми их усладами, и всеми их знаниями,

будет ли с нас довольно?»

Моя душа сказала: «Нет, этого мало для нас, мы

пойдём мимо – и дальше».

И вторила ему, Равилю Булатову, Буле: да, мы пойдём с тобой мимо, дальше и выше.

Они познакомились случайно. Он зашёл в магазин «Электротовары», а выйти не смог – подкрался и без артподготовки, без грома и молний, хлынул проливной дождь. Буле надоело в магазине, и он выбрался на свежий воздух под козырёк здания. Он глядел на пузырящиеся лужи и корил себя за то, что оставил машину на другой стороне улицы. Июльский ливень накрыл район так неожиданно, что люди, беспечно прогуливавшиеся чередой магазинов, брызнули врассыпную. Ни у кого ни зонтов, ни накидок… Лишь только одна красавица безуспешно пыталась раскрыть свой автоматический зонтик, но он не слушался. Лёгкое платье разом намокло и прилипло к её телу – этот шалый дождь будто раздел девушку. Наконец, она оставила борьбу с зонтом, побежала под козырёк магазина. Буля, чисто громом небесным поражённый, смотрел, как она стремительно приближается к нему.

У неё были серые, как сумеречное пространство за её спиною, глаза и мокрые тяжёлые волосы, с которых на грудь стекала ручьями дождевая вода. Буля посторонился, и незнакомка встала с ним рядом вплотную.

Она вполуоборот головы подняла на Булю свои светло-серые глаза и сказала (или спросила)… Убей бог, Буля не помнит, о чём были те первые её слова и свои ответные тоже. Так поразила она его. После обмена ничего не значащими фразами она отвернулась. Теперь уже Буля первым подал голос: не боится ли она простыть? «Не волнуйтесь», – ответила красавица. Сначала она вела себя с ним, как и подобает прекрасным незнакомкам, терпимо-снисходительно, но потом, слово за слово, молодые люди разговорились. Всё-таки наш Буля виден собою и слепой надо быть дурой, чтобы не разглядеть это. Новый знакомый поправил ей зонтик и в гуманных целях предложил подвезти её, продрогшую, до дому в тёплом, сухом авто. Она согласилась.

Буля потом много раз повторял мне: для него было важно то, что она не на модного хоккеиста клюнула, а с простым парнем познакомилась.

– С простым парнем на джипе, – каждый раз подначивал я.

– Джип-то она потом увидела, – оправдывал он её, – когда уже улицу перешли.

Они начали встречаться – она, студентка медицинского института, будущий врач санитарной службы, и он, хоккеист и поэт одновременно. Какие он ей стихи читал! Совсем не был похож на спортсмена. Чудаковатый, наивный. Точно ребёнок, весь наружу, всё на лице его написано, в глазах высвечено. Не поэт в прямом смысле слова, но как он умел увлекать поэзией, диковинными словосочетаниями, которые неожиданно и точно объясняли то, что лишь чувствовалось, но повседневными словами не высказывалось!

Романтика познания… Очарование первым чистым соприкосновением с новым, неведомым. Любой новознакомый человек – неизвестное мироздание, неопознанный объект. Любой влюблённый – существо познающее. Любовь всегда познание. И процесс взаимного познания сближает. И при благоприятных опознавательных знаках на этом пути начинает казаться, что души молодых отроду родственны. Духовно родственны.

Как это ни прискорбно сознавать, но в один прекрасный день познанию приходит конец. То есть познание превращается в знание, и оно, как полуденное солнце своими прямыми лучами, нещадно рассеивает всю поэзию, все заутренние туманы и миражи. Родственные души вдруг оказываются абсолютно чужими и даже чуждыми друг другу; половинки румяных яблочек – совершенно разных сортов.

При первых не понятных ни уму, ни сердцу размолвках Булатову казалось, что это не ссоры, а какие-то досадные недоразумения. Но с «вершины красивого холма» пришлось спуститься. И спуск этот вёл не к равнине – к пропасти. Однажды он ужаснулся, увидев в глазах ещё вчера любящей его женщины ненависть к себе. Не холод, не отчуждение, а неприкрытую, жёлтую ненависть.

У них к тому времени был уже чудесный, краснощёкий малыш Искандер, как мечтал Буля, – продолжатель его рода и дела.

Но узы Гименея требуют присутствия. А судьба хоккеиста – это всегда отсутствие.

Быть может, ей нечем было без него заняться, может, денежная зависимость её угнетала? Но денег он ни на Галину, ни на Искандерку не жалел. Она лихо рулила своим белым «мерсом», с наслаждением тусовалась на различного пошиба тусовках, в расходах себя не ограничивала. Искандерке Буля купил классную хоккейную экипировку, но у него с хоккеем не заладилось. Жена сказала, что у Иси косолапит правая нога, и она у него от конька постоянно болит. Буля показывал сынишку врачам, те только плечами пожимали: вроде всё нормально, должен кататься. Но Искандер не катался.

Возможно, мать ему внушила равнодушие к конькам и льду, она ведь с ним больше была, чем отец-хоккеист.

Больше не больше, но чересчур часто подкидывала малыша мужниным родителям. Те были рады внуку. Только было обидно за сына. Они, старые, понимали, куда судьба гнёт. И не ошиблись.

13. Поздравление с разводом

Когда он пришёл ко мне в мастерскую и, тяжело опустившись на заляпанный засохшими красками венский стул, сказал, что развёлся с женой, я от души поздравил его. Так и сказал ему:

– Поздравляю, Равиль, от всей души и совершенно искренне. (Без восклицательного знака.)

Он сбивчиво и долго объяснял причину развода, говорил, что, может быть, сам виноват. Она же не преднамеренное зло творила, поступила соответственно своим чувствам и честно, по крайней мере.

– Честно? – переспросил я.

Я знал, кто она такая, но слушал молча. Сорвать с его глаз шоры мне не представляло труда значительно раньше его самостоятельного прозрения. Но, во-первых, в последние годы мы с ним не так часто виделись, и, во-вторых, с годами я стал немного умнее: правда-матка не всегда хороша и эффективна, особенно, когда у тебя нет обезболивающего средства, а дело касается близкого тебе человека.

Променяла наша красавица хоккеиста на банкира.

Всё-таки красивая, щучка, эта Галина! Как художник говорю. А красота – это отвешенный природой первоначальный капитал и вложить его в дело своей жизни можно разумно и выгодно. А какая выгода от изживающего свой спортивный век хоккеиста? Она хоть и была на вид красавицей, не отягощённой избытком серого вещества в головном мозге, но это было поверхностное представление. Я это давно понял. Равилька ещё в пору брачевания попросил меня написать её портрет. Тогда я и прочёл в её глазах двойственность натуры, несоответствие внешнего и внутреннего. Сделал в один присест набросок, и дело дальше не пошло. И она под пристальным моим прищуром почувствовала себя не в своей тарелке, и стало меня что-то нехорошее, не в пользу живописуемой осенять. Уже тогда я мог расколоть её, вывернуть второе дно наружу. Но, повторяю, до завершённой работы, до окончательного портрета дело не дошло. То у неё не оказывалось времени прийти в мастерскую, то мои житейско-творческие пути огибали место и время встречи с ней. Равиль меня и домой приглашал, и на дачу: чтобы, значит, на природе, на фоне цветов и яблонь… Нет, не получилось. Должно быть, по этой причине я и стал реже видеть моего друга?

Вот ещё о чём я подумал, когда Равиль сидел передо мной на старинном венском стуле в моей мастерской и размышлял о крутых виражах своей судьбы.

Однажды, это было на телестудии, совсем юная ассистентка режиссёра говорит мне: «Марат, когда ты найдёшь для меня богатого любовника?» Я отшутился: мол, когда своим волосам естественный цвет вернёшь, так сразу… По пути домой зашёл в продуктовый магазин, решил сосисок купить. Продавщица хорошо меня знает, улыбается и, взвешивая полкило моих завтраков, спрашивает: «Когда ты меня с богатым спонсором познакомишь?»

Пришёл домой и думаю. Раньше любили высоких, кучерявых, а теперь хоть карлик плешивый, но лишь бы с тугой мошной был.

Меняются времена, меняются ценности. Проследите за эталоном женской красоты по истории живописи или, скажем, по журналам моды. До противоположностей ведь доходит. А теперь вот в отдельно взятой стране женщина взяла да и поставила с ног на голову понятие красоты и достоинства своих вечных судей. Молодца ей ясноглазого и добросердечного?

– В наши времена только по наивно-зелёному маю. А расправятся листочки в июне во всю, так вот, пожалуйста, банкира подавай!

– Иска́ндрик с ней, что ли?

– С ней.

Он вертел в руках колонковую кисточку, слушал, отвечал, в глазах его блуждало недоумение.

Я размышлял вслух:

– Один мудрый человек говорил: перед тем, как жениться, спроси себя, а сможешь ли ты со своей избранницей вести задушевную беседу до старости, до самого конца своей жизни? И если – да, то валяй.

– Вначале так и было, – вскинулся Равиль, – так и казалось, что до смерти… Мы понимали друг друга с полуслова и могли говорить не наговориться сутками. А потом… Потом стало происходить что-то непонятное.

Лишь высказанное облегчает душу человека. Слова, слова, слова… Главное – вольные, чистые… И неважно белые они по свой сути или чёрные. Нам надо было говорить, говорить, и мы говорили.

– Помнишь, – не смолкал я, – если ты теряешь что-то в одном месте, то в другом находишь?

– А если находишь, то обязательно потом теряешь, – вяло заметил мой друг усечённость философской мысли великого и обожаемого нами американца. Но ведь заметил. И добавил:

– Эти янки, в отличие от нас, такие оптимисты!..

Один – ноль! Вернее: один – один. Когда мой друг только раскрыл дверь моей скромной обители, счёт мгновенно зафиксировался не в мою пользу. Вернее, не в нашу с ним пользу. Но тактика – великое дело! И безоговорочное поражение, надвинувшееся было на нас со всей своей неотвратимостью, незаметно рассосалось в открытом и задушевном разговоре, увязло в силовой борьбе слов, рассыпалось по углам и щелям мастерской. Волны душевной обиды, которые человек уже не имеет силы в себе удержать, можно, оказывается, обуздать с помощью сознательной воли (отстранённого и ясного понимания ситуации как бы извне себя). Надо только иметь достойного спарринг-партнёра и втянуться, втянуться в разговор. Слово за слово… Так капля точит камень, так волны подмывают скалу.

Я взял из книжного ряда, что у меня на полочке над топчаном, Уолта Уитмена, этого человечища, про которого его современники говорили, что он не вмещается между башмаками и шляпой, этого вселенского поэта, великого жизнелюба и одновременно по отношению к ней, жизни, пофигиста, с которым меня в юности как раз Равилька и познакомил. (Книгу-то эту он некогда подарил мне со словами: будет плохо, читай, поможет.) И вот моя контратака. Раскрываю, не выбирая:

Эти равнины безмерные и эти реки безбрежные –

безмерен, безбрежен и ты, как они,

Эти неистовства, бури, стихии, иллюзии смерти –

ты тот, кто над ними владыка,

Ты по праву владыка над Природой, над болью,

над страстью, над каждой стихией, над смертью.

Он остался глух к цитате. Молча, незрячим взглядом скользнул по стене с безмолвными полотнами, будто прислушивающимися к нашему разговору и понимающими сложившуюся ситуацию. Впервые, может быть, в моей мастерской он не разглядывал мои картины. А у меня за стеллажом на дальней стене висело кое-что новенькое, которое он не видел, никто не видел и которое я, откровенно говоря, боялся показать ему. Но оставим пока.

Минут десять, а то и больше, висела в мастерской тонкая, хрупкая тишина. Лишь за огромным, приоткрытым окном, которое у меня смотрит на небольшую, смешанную рощицу, стучал средь бела дня свои многоколенчатые, любовные призывы нетерпеливый соловей. За окном хозяйствовал май, и дела не было жизнерадостному певцу до нашей маеты.

– Эх, Равильчик, обуть бы сейчас нам с тобой железом острым ноги, взять клюшечки, шайбу и, как в детстве, помнишь, махнуть по хрусткому снежку на майдан или на озеро да заскользить, а?!

Равиль вздохнул задумчиво:

– Да-а…

Подошёл к окну, толкнул створки до отказа (окна у меня не от стен до стен и от пола до потолка, как в нормальных художественных мастерских, – мастерская моя в старом, можно сказать, старинном жилом доме, зато почти в центре города, за парком, уже не раз здесь вспоминавшимся). Подвижный, тёплый воздух вместе с соловьиным пощёлкиванием, воробьиным щебетом, детскими голосами и треском разворачивающихся клейких листьев, который человек в мае не ухом слышит, а ноздрями, грудной клеткой и каждой порой своей кожи, властно в тот весенний день вошёл и наполнил собой нашу пропахшую красками берлогу.

– До зимы теперь далеко. – В голосе моего друга то ли сожаление, то ли тоска, а возможно, он просто таким образом обозначил время года на дворе.

Заверещал мобильник.

Это был Каша. Вместе с Мухой он искал срочной встречи со своим хоккейным дядькой.

14. Короче, Склифосовский!

Опустись же. Я мог бы сказать – взвейся.

Это одно и то же.

Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст»Чего метаться? Я предложил другу, чтобы молодёжь сама подтягивалась к нам. Здесь тихо, уютно, и нет для знаменитой троицы сторонних, любопытных глаз и ушей.

– Свои проблемы обсудите спокойно, а я самовар поставлю.

На том и порешили.

Муху с Кашей, то бишь Сашу Мухина и Руслана Кашапова, я хорошо знал. Впрочем, их полстраны хорошо знала. Не так сказал. И они меня знали. Мы были весьма коротко знакомы. Ребята со своим дядькой не раз бывали у меня.

Прибыли они через полчаса. И не одни. Когда я открыл им дверь, то передним планом передо мной выписался широкоформатный, голубоокий портрет Сергея Афлисонова. Он заговорщицки улыбался, поглаживая свои светлые, вьющиеся, но довольно коротко остриженные волосы.

– А это кто такой? – сделал я шутейно удивлённое лицо. – Пригласительный билет есть?

– Есть, есть! – зашумели за его спиной Муха с Кашей. – Пришли вот прикупить что-нибудь для частных коллекций.

– Тогда милости просим, господа!

В предыдущей главе я сказал, что мастерская моя расположена в старинном жилом доме. Не совсем так. Она разместилась в уникальном, 1912 года рождения, кирпичном двухэтажном строении, со сводчатыми потолками и высокими окнами, над каждым из которых чудом сохранившийся то вензель «N» в венке потёртой лепнины, то орёл, гордо раскинувший крылья, то четырёхзначная цифра, указывающая на юбилейную для Отечества дату – 100-летие победы в войне с Наполеоном. Но это к слову.

Мастерская моя – это не просто рабочее помещение художника, как может предположить непосвящённый читатель, а главная моя обитель и крепость. Здесь я могу укрыться от житейских дрязг и невзгод, здесь меня посещает несравненная моя любовница – Её Величество Вдохновение, и я выдавливаю свои чувства на холст, и он начинает весело звенеть под ударами кисти; здесь я принимаю друзей, отдыхаю, здесь, под её торжественными потолками, у меня пропадают хвори и усталость, душа моя тут омывается живой водой замыслов, и я вновь и вновь возрождаюсь, обнаруживая новые цели и собирая новые силы для достижения их.

Мастерская моя, если уж свидетельствовать сухим языком ЖКХ, – это две просторные комнаты, прихожая, кладовая, клозет, душевая – все условия для творчества на втором этаже дореволюционного дома: рай, одним словом, для художника – мо́ляра, как говаривали во времена бомбардира Петра I.

Воссели в гостиной – в комнате, что попросторнее, поухоженней, где можно опуститься на стул, не боясь замарать штаны краской, и где запах всяческих красителей-разбавителей не бьёт в нос эстетам, а лишь тонко щекочет ноздри. Здесь у меня, посреди комнаты, разместился один из мольбертов со всеми своими причиндалами и только что законченной картинкой, по стенам небольшая экспозиция в рамах и без, полки раскинулись с нестройными рядами книг и статуэток; под ними, на подсобных столиках, – поделки, различные баночки-скляночки, кисти, а также коллекция сияющих золотом старинных самоваров самых разных мастей и калибров. У одного из окон большой овальный стол с самоваром, но уже электрическим. Вокруг стола и диванчик, и стулья для гостей, рядом достопочтенный дубовый сервант с резьбой по фасу. В рабочей комнате царит другая обстановка. Всё, как положено для мастерской живописца, – рабочий станок, подрамник с испачканным холстом, на столах, табуретах тюбики, кисти… Здесь невзначай и покраситься можно. Но оставим затрапезную, при гостях прикрытую створчатыми дверями комнату.

– Прям-таки салон – не мастерская! – резюмировал, оглядывая гостиную и опускаясь в уют диванчика Афлисонов. Он у меня был впервые, хотя несколько раз и собирался прийти «за пейзажиком для подарка» и время назначал, но, видать, пока не суждено было.

С Кашей он был на весёлом, светящемся глазу. Муха трезв, как стёклышко, видать, по внутреннему графику выпало быть «бобом», извозчиком, стало быть. Впрочем, он не злоупотреблял, относился к этому делу равнодушно и терпеливо, в смысле: терпел пьющих своих друзей. Ну, как пьющих? Сезон вот закончился, можно же немного расслабить свои нервы, которые практически круглый год струной в тебе натянуты.

Каша извлекал из спортивной сумки и громоздил на столе марочную выпивку и разнообразную снедь, приговаривая: «Проголодался как волк!» Я тоже достал из холодильника «смирновскую», запотевшую.

Без церемоний выпили. Каша с Афлисоновым махнули по холодненькой, я решил продегустировать гостинца – армянского коньячка, Буля с Мухой трезвенничали – оба за рулём, хотя мои друзья порой в самом начале застолья позволяли себе принять немного до обильной закуски, не взирая на свои шофёрские обязанности, которые у них при коллективных нарушениях режима чередовались по им одним известному графику.

– Ну, что, волки, – прервал молчание я, подняв глаза на свои картины, – а кто будет духовную пищу поглощать?

«Волки» и их златоуст и пропагандист, кряхтя, как старики, полезли из-за стола, подняли ясны очи на экспозицию и пошли, переговариваясь, вдоль стен.

Свои картины на продажу в салоны и магазины я не ношу, вот так, друзья приходят, любители живописи, коллекционеры, заказчики, они в свою очередь новых жаждущих приводят…

Каша выбрал себе пейзаж с видом Волги. Небольшой мосток-причал, на перильцах которого сидит девчонка в смешном, длиннополом платье, мимо лодка гребёт против лёгких волн, вдали белеет парус одинокий, в сизой дымке другого берега брусничной капелькой опускается за горизонт далёкое, натруженное солнце. Реализм, с толикой наива.

Сергей Афлисонов положил глаз на берёзки в половодье. Говорит: «Прям надел бы щас сапоги, влез в раму и побрёл по талой воде меж красавиц белокожих».

Не торгуясь, ударили по рукам. Булатычу, понятно, не до покупок было. Но в обсуждении приобретённых друзьями полотен участвовал. Он тонко чувствовал живопись, об этом все хорошо знали, и Каша с Афлисоновым свои приобретения делали с оглядом на него. И здесь он – дядька! Я тоже ценю его мнение, люблю показывать ему свои новые работы, расспрашивать, пытать: а эта вещь как тебе, а эта? Мне кажется, из него самого получился бы замечательный художник. Я же помню, как он рисовал в начальных классах. Не уступал мне. На уроках рисования мы с ним были вне конкуренции, и художник-учитель давал нам в отличие от всего класса особые задания. Однажды, на ботанике, где речь шла о пестиках и тычинках, он взял да и набросал карандашом на отрезе ватмана одну из наших одноклассниц. Портрет её сделал. В полупрофиль. Сходство было поразительное. Это меня удивило, ошеломило, взвинтило, и я тоже стал рисовать карандашом, авторучкой, фломастером портреты одноклассников, родителей, соседей – всех подряд. Так и пошёл-поехал. А он – нет, у него рисование было так, для удовольствия. Ходу своему изодарованию он не дал.

– А это что за абстракционизм? – спросил Буля, подходя к дальней за стеллажом стене, на которой таились мои последнего времени (нельзя говорить «последние») работы, выполненные в отвлечённой от реалий форме.

– Это мой новый метод познания мира, – ответил я.

– И давно ты таким макаром мир познаёшь?

– Не помню уж, больше года, наверно.

– Смотри-ка, – хмыкнул Буля, – скрытный ты всё-таки парень.

– Да я вообще никому ещё не показывал. Рановато. Вот вчера повесил несколько картинок вместе, хотел через денёк отстранённым глазом посмотреть… А тут вы…

– А ведь интересно! – понимающе покачал головой подошедший за Булей следом Муха. – Особенно вот… девушка с часами вместо глаз или вот эта – разноцветные кружки по голубому квадрату…

– Это не кружки, а шайбы на хоккейной площадке, – сострил не отставший от друзей Каша.

– Ты же академию закончил! – воскликнул с укоризной в голосе Буля.

– И что? – возразил я.

– У тебя же классическое художественное образование…

– Я считаю, к абстрактному мышлению в живописи только после классики и можно перейти. Точней, имеешь право. И не только в живописи.

– Твоя же дипломная работа была особо отмечена академиками. Рыбачка там ещё, как живая, в лодке с сыном… Где она, кстати?

– Самовар вон вскипел, – остудил я пыл разошедшегося друга, – заваривай свой живой чай.

Махнул Булатыч рукой и пошёл к самовару. К абстрактному искусству у него было отношение сдержанное, хотя сам всю жизнь занимался весьма абстрактным делом – хоккеем.

Поколдвав над маленьким заварочным чайником, он разлил всем по чашкам-кружкам чай, произнося своё неизменное:

– Жизнь чая живого всего десять минут.

Сел на край диванчика, принялся, причмокивая, со вкусом тянуть горячую жидкость, обжигаясь и полуслушая трёп подвыпивших друзей по поводу приобретённых картин. Каждый расхваливал свою покупку, свой абсолютный вкус, который позволил сделать безошибочный выбор. Булатыч слушал, слушал и вставил:

– Что ж вы дамочку не купили с часами вместо глаз?

– Не всё сразу, – ответил Каша, ласково взглянув на своё приобретение – лодочку на Волге. Неспешно взял бутылку «смирновской», покрытую алмазным бисером, будто содержимое наружу стекла в холодильнике проступило, разлил пьющим, минуя воздерживающихся, подумал, продолжил: – Художник должен быть разнообразен, поднимем же за ма-а-астера, за его неувядающую живопись, которая радует глаз, греет душу и не стоит на месте. – Выпив, он стал рассуждать о скоротечности спортивной жизни и о расцветающем с каждым новым периодом времени, невзирая на возраст, мастерстве художников, писателей и прочих композиторов творческих профессий.

– Чем дальше в жизнь, тем выше у них мастерство. Не то, что у нас, краткосрочников. Не успел разогнаться-разыграться, а уже за бортом…

Его перебил Муха:

– Короче, Склифосовский, зачем мы сюда пришли, слушать твои лекции?

– Гм-м, да… – осёкся Кашапов и потянулся к дядьке: – Понимаешь, Булатыч, завтра ведь это самое… – Он кивнул на Афлисонова. – Нашего Серёжу кончать будем.

– В смысле?

– В смысле… Организованно, всем табором.

Опять вмешался трезвый Муха. Он объяснил, что завтра с утра назначено общее собрание команды, на котором все «волки» должны будут подписать какую-то бумаженцию с требованием удалить Сергея Афлисонова из комментаторской рубки.

– А почему я не знаю? – поинтересовался Буля.

– Тебя же не было, отпрашивался, – ответил Муха. – Установка: подписать! И всей стаей, как один.

– А то, – набычился Каша, – как же без помощи команды справиться?! Великолепный тактический ход придумал Ломоть. Ох-ох, говорят у нас на Вятке, много в нём блох.

Афлисонов вылез из кресла, заходил по мастерской кругами:

– Какое он имеет право? Ломоть проклятый! Его дело командой командовать, а не журналистами. Тоже мне, многоборец нашёлся!

Высказавшись, он опять повалился в объятия диванчика и притих. Зрачки в его голубых глазах то ли от выпитого, то ли от пасмурных дум, словно бы растворились, они сделались светлыми-светлыми и большими, и он моргал, как слепой или очень обиженный человек. Всегда напористый, уверенный в своих силах и правоте, он тут, в мастерской, сидел, как пришибленный.