Полная версия

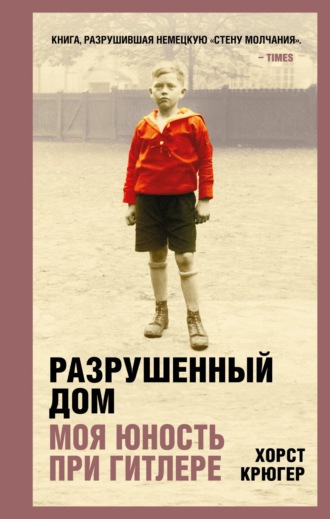

Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере

И все же они не были нацистами. Настоящие нацисты действительно пришли из ниоткуда – максимум пять процентов. Они никогда ничему не учились, ничего не умели, были полными неудачниками и действительно через три-четыре месяца «прогорели» бы, если бы все эти хорошие и послушные немцы в Эйхкампе не отдали слепо в их распоряжение свою силу, свое трудолюбие, свою веру и свою судьбу. Их мечта среднего класса медленно превратилась в стремление к величию, они отлично себя чувствовали, сильно гордились тем, в кого превратил их великий человек. Они так и не поняли, что именно они сами, все вместе, и создали этого человека. Без них он бы скучал на задворках пивной «Хофбройхаус». Они до самого конца считали, что за все должны быть благодарны Гитлеру: за время величия и время смерти.

Мои родители тоже верили в это до самого конца. Октябрь 1944-го. Это был тот случай с оливковым маслом из Италии, бытовой фатальный случай, отнюдь не случайно совпавший с исторической катастрофой. Я вернулся с фронта, где уже четыре года не видел родителей. Они ужасно постарели: за четыре года войны жили в Эйхкампе только на продуктовые талоны, и у них были изнуренные, голодные лица. Они выглядели как наркоманы, у которых внезапно отобрали морфий: дрожащие и изможденные. Моя мать, на старости лет красившая волосы в черный, теперь стала белой как лунь и крайне набожной – я еще тогда знал, что в нашей стране после Гитлера вовсю расцветут церкви. Все разочаровались в вере в лидера. А мой отец, никогда не вникавший во все эти высшие материи, теперь вообще больше ничего не понимал. Он был сбит с толку, все время качал головой, из белого воротничка торчала его тонкая, кожистая шея, и он все время тихо причитал:

– Эти парни, предатели, что же они с нами сделали! После войны нас всех утащат в Россию, это же ясно как день.

Собственно говоря, он мог бы и не упрекать себя. Он никогда не вступал в партию. Его анкета была бы ослепительно белоснежной.

Вокзал для электричек в Эйхкампе, 30 октября 1944-го. Русские в Силезии, американцы в Арденнах. Моя увольнительная закончилась. Родители провожают меня до электрички, и она медленно подъезжает к холодному, пустому перрону. Они стоят там в своих ставших слишком длинными и слишком свободными пальто, болтающихся на их исхудавших телах. На их лицах читаются слабость, голод и страх. В их глазах бесцельно мелькает любовь. Усталость вымирающего класса, который снова обманули. Семейные разговоры – хоть ты у нас остался, смущенный смех, озабоченные напутствия моей матери, как я должен вести себя на фронте: всегда тепло одеваться, не лезть на передовую, всегда делать то же, что и другие. Заверения, что совсем скоро увидимся снова. Электричка останавливается. Я хватаю свой багаж. Мне двадцать пять – им почти шестьдесят. Я чувствую себя сильным – они выглядят как дрожащие, беспомощные старики. Семейное объятие, отдающее болью. Я забираюсь в электричку и закрываю дверь. Подхожу к окну. Открываю его, высовываюсь наружу.

Вон снаружи стоят те, кто принес тебя в этот мир: эйхкамповские родители. Их беспомощность кажется несколько комичной, почти смешной, но я скорее готов расплакаться. Теперь они машут платками, становятся все меньше, теперь они выглядят почти как Филемон и Бавкида, немощные старики из античного мифа. Я знаю, что больше их никогда не увижу. Никогда. Это конец, их смерть. Придут русские, а их сына нет. Ты ведь наш единственный. Только ты у нас и остался. Ты – последнее, что у нас есть. О боже, они ведь забрали у нас все. Ты – наша надежда. Вот об этом они причитали. Снова иллюзия, они всегда жили иллюзиями.

Так и будет: они заболеют, будут лежать где-нибудь в одиночестве, в окружении русских, умрут где-нибудь в одиночестве. Похороны будут позорными. Сейчас в Берлине так много покойников. Самоубийство стало нормой. Сейчас почти не осталось гробов. Даже древесины не хватает. Их засунут в мешки – именно так, в мешки, словно овощи: вот что они получили от их Гитлера. И зароют где-нибудь у озера Ванзее.

Но пока что они еще здесь. Сейчас они – крохотные черные точки, которые все еще цепляются за меня и не хотят отпускать – мои родители. Они не прекращают махать: ты ведь нас не бросаешь, верно?

Я давно скрылся из виду. У меня стесняет горло, я бросаюсь на отполированную до желтизны скамью, мой противогаз ударяется с глухим шумом. Я думаю: слава богу, все кончилось. Ты их больше никогда не увидишь. Все позади. Ты больше никогда не вернешься в Эйхкамп – больше никогда.

Реквием для Урсулы

Я долго ехал на электричке. От Эйхкампа до вокзала Пристервег ехать почти три четверти часа. Затем в электричке становится свободно и пусто. Город словно растворяется. Влажно и пасмурно, в тумане стоят мокрые семафоры. За окном пролетают забытые названия детства: Гезундбруннен, Папештрассе, Лихтенраде, Гляйсдрайек, Мариендорф – неисследованные участки, тогда и сейчас. Берлин – город восточный. У жителей Берлина фамилии Лабуде и Кабушке, и они родом из Шпревальда, из Лужицы, из Силезии. Я это сразу подмечаю, потому что я с запада. У них бледные, заспанные лица с лужицкими скулами и тонкими бесцветными губами. И когда они сидят напротив в электричке: в слишком широких брюках, слишком длинных пальто, у некоторых женщин головы повязаны платками. И когда в три часа уже темнеет – кто тогда, после того как мы миновали Папештрассе, в сумерках скажет мне, что я еду не из Катовице, не из Познани, не из Вильнюса? Берлин – город восточный.

На вокзале Пристервег никто больше не выходит. Перрон высокий, узкий и продуваемый, все железные детали кажутся ржавыми. Пахнет ноябрем. Взгляд свободно скользит по мокрым полям: садовые участки с беседками из рубероида, еще с лета валяются пивные бутылки, лопаты, жестянки и красно-коричневые цветочные горшки. Между садами с властным видом возвышается водонапорная башня, словно бетонный гриб, за ней лавка торговца углем. Лестницы, проходы, туннели – почему путепроводы под железной дорогой в Берлине всегда такие голые, такие высокие и такие продуваемые? Я слышу, как мои шаги эхом отдаются от стен. Где-то свистит локомотив, и над моей головой сигналят семафоры. Мимо с грохотом проносится маленькое трехколесное грузовое такси. На нем стоит старомодная мебель, вероятно, принадлежащая пенсионеру, который сейчас собирается переехать на юг. И затем всегда попадающиеся на пути к кладбищам садовые хозяйства с мертвыми цветами и железными венками на заборе: киоски благочестивого прошлого. «Траурные украшения на любой вкус», – читаю я. Затем лавки каменотесов, где на мраморе выбивают огромные пальмовые ветки, а пустые надгробия дожидаются имен. Иногда бывает еще и лавка гробов. Там в витрине стоит деревянное изделие, отполированное, открытое, приглашающее обрести роскошный последний приют.

Я давно здесь не бывал. Мне следовало приехать сюда еще много лет назад. Из Франкфурта до южной окраины путь неблизкий. Кто приезжает в Берлин, тот сразу находит путь в зоопарк, в Ганзафиртель и на улицу Месседамм – а кладбища всегда обходит стороной. Я не бывал здесь уже три года, и теперь меня мучит совесть. Есть обязанности, которые неизбежны. Даже если в жизни ни с кем не ладил, в смерти все странным образом повязаны. Говорят, что могилы предостерегают. Но, вероятно, дело просто в том, что могилы словно шрамы, напоминающие о древних историях. Словно старики, они все время бормочут об одном и том же: монотонно, скучно, жалобно; никто не хочет их слушать. Речь могил как речь пенсионера: уже никогда не будет так, как раньше, вот это была жизнь.

Последнему надлежит выучить эту речь. На плечах последнего всегда покоится целое. На не- го ложится весь груз воспоминаний. Я несу в себе груз пяти человек, живших когда-то. Я едва знал их, но теперь они живут во мне и умрут только вместе со мной. Это называется семьей, эйхкамповской семьей – она тут уже давно. Все они сливаются во мне, и будь я порядочным человеком, то переехал бы в Берлин насовсем, чтобы регулярно посещать их могилы в день покаяния и молитвы, в поминальное воскресенье, в Страстную пятницу и прочие подобные дни. Последний – всегда кто-то вроде смотрителя кладбища. Его жизнь состоит из воспоминаний и благочестивого бдения. Мне это не по душе, я этого не хочу. Когда я приезжаю в Берлин, то ищу только жизнь. Я хожу в зоопарк и на улицу Гарденбергштрассе, я езжу в Моабит и наслаждаюсь запахами Шпандау и Галензее, тонкими различиями между Шенебергом и Шарлоттенбургом. И везде я жду чуда. Вот почему так вышло, что я не был здесь три года, здесь, на кладбище Матиас, на южной окраине.

Красная постройка из клинкера восьмидесятых годов, строгость вильгельмовской эпохи, коридоры в прусском стиле, на стенах картонные листы: режим работы кладбища, время посещений, постановления магистрата и общины – церковь, коммунальное бюро ритуального обслуживания. Маленький, тощий человечек сидит за деревянной перегородкой и листает тяжеленные книги. Он пролистывает года захоронения покойников, словно они живые тайные дивизии под его управлением, которые для него стоят снаружи в поле, как подразделения канцелярии.

И я говорю:

– Да, ее звали Урсула К. Ее похоронили здесь в начале апреля тридцать восьмого. Я ее здесь часто навещал. Это была моя сестра.

Смотритель кладбища сильно озадачен. Типично для Пруссии, здесь все зарегистрировано и упорядочено, и, по идее, не требуется особых усилий, чтобы быстро отыскать каждого покойника. Я хотел всего лишь узнать номер ее участка, потому что тут так легко заплутать среди могил. Все покойники на одно лицо, и нет ничего хуже, чем внезапно обнаружить, что скорбишь не у той могилы. Но, похоже, возникли какие-то сложности с документами.

– Тридцать восьмой? – спрашивает старик. – Апрель тридцать восьмого?

И достает с полки новые книги, мочит указательный палец зеленой губкой и вновь листает свой пожелтевший лес мертвецов.

Слышен шелест. Желтая бумага при переворачивании шуршит, как пергамент, а в маленькой печке-буржуйке трещит огонь. В комнате тепло, в восточной части всегда перегревают, в Берлине уже считают необходимым начать отопительный сезон, думаю я, как в Вильнюсе и Ленинграде, здесь заранее готовятся к зиме и топят с большой решительностью, и я начинаю расстегивать пальто и пиджак.

– Я пойду, – говорю я, – сам все найду, я ведь здесь часто бывал.

Но маленький управляющий уже вцепился в это дело, он чует ЧП, он приступил к серьезной фискальной задаче, а чего нет в документах – как оно может оказаться там снаружи, в поле? Все это длится уже четверть часа, просмотрены все возможные регистры и картотеки, запрошены толстые фолианты довоенных лет. Какой гротескный случай – в прусском управлении потеряли мертвеца, такого в Берлине никогда не было. Внезапно старик поднимает на меня загоревшийся взгляд, триумфально хлопает себя по лбу и быстро спрашивает:

– Вы говорите, апрель тридцать восьмого, Урсула К.? Ну конечно, – говорит он, – могильные ряды в участке С.

И он хватает другую книгу, похожую на альбом, с любопытством листает черновую книгу мертвецов, сверяется со списками, и внезапно его лицо сияет. Приятные радости работы управляющего.

– Нашли! – восклицает он.

Он поспешно вскакивает с табуретки и ретиво тащит все ко мне. Он абсолютно счастлив и говорит триумфальным тоном, водя карандашом по списку:

– Ее больше нет, она не здесь, я имею в виду, могила. В прошлом году мы сровняли этот участок с землей!

И я с изумлением узнаю, что могилы могут умирать, как люди, что такое может случиться с каждым. Ты приходишь домой – а твоя жена мертва, и таким же образом может случиться, что ты спустя годы приходишь на могилу – а могилы нет, сама могила умерла, ничего не осталось, просто ничего. Я с ужасом узнаю, что два года назад истек двадцатипятилетний срок на место захоронения. Больше года в коридоре висела записка, больше года хотели предупредить родственников, с которыми не могли связаться никаким иным образом, что они должны заново приобрести место, иначе его освободят и похоронят там другого покойника. Земли на всех не хватает. За весь год никто так и не пришел, никто не захотел обновить могилу, и поэтому в этом январе…

– Погодите, – говорит старик, – если вас интересует, могу точно сказать: там сейчас лежит Франциска Буш, на том месте, где раньше лежала ваша дражайшая госпожа сестра.

Моя дражайшая госпожа сестра – на мгновение меня охватывают страх и изумление, просыпается чувство вины, парализующий страх перед небытием, именно так. Ее больше нет, это ведь просто невозможно, этого просто не может быть, я всегда ходил в зоопарк и на улицу Гарденбергштрассе, сидел в Театре Шиллера и обедал в отеле «Кемпински», пока меня тут разыскивали. Просто сровняли с землей, просто положили сверху что-то другое, да что они вообще себе позволяют, нельзя так просто отнимать еще и наших мертвецов. Я всегда думал: посетить могилу всегда есть время, никуда она от меня не убежит. А теперь ее вдруг больше не существует, мою сестру стерли с лица земли, и, можно сказать, это я ее убил. Вот почувствуй-ка свою вину. Я уничтожил ее могилу: древнее табу, такое же, как инцест или убийство родной матери. Древняя вина, теперь она пробудилась. Больше ничего от сестры не осталось – теперь она живет только во мне. Все сливается в меня. На плечах последнего весь груз воспоминаний. Если я сейчас не буду вспоминать, то она навсегда останется мертвой. Значит, я должен вспоминать.

* * *Австрия как раз вернулась домой, в рейх. Воздух Эйхкампа еще был пропитан великим немецким ликованием – и большой венской благодарностью. В то время мировой дух прошел по нашей стране, перед дверью творилась история: сосновая дверь нашего дома была покрашена в зеленый, и на нее как раз поставили первый цилиндровый замок с цепочкой – против взломщиков.

Был март 1938-го. Дела у Германии тогда обстояли очень хорошо, но мы были не из тех, кто в такое время стремится протиснуться вперед. Все всегда одно и то же, да и, как известно, ничем не лучше. Мы не поднимали шум. Великое немецкое ликование во многих городских домах кончалось задумчивыми размышлениями, великонемецкий крик в Эйхкампе тихо переходил в верность. Должно быть, мы в то время были типичной порядочной немецкой семьей, одной из многих миллионов, которые с благодарностью и трудолюбием принимали участие в стремительном взлете нашего народа.

Вечер прошел так, как всегда проходили наши воскресные вечера. Мы поужинали: бутерброды с колбасой и сыром, еще пиво, две высокие узкие бутылки из пивоварни «Шультгейс-Патценхофер». Мы слушали радио, листали развлекательный раздел местной газеты, наткнулись на кроссворд. Там всегда были вопросы типа «приток Верры» или «герой оперы Вагнера» из пяти букв с «т» на конце, которые надо было уточнить. Моя мать вышивала цветочный узор. Отец листал документы и пускал над головой голубые клубы дыма. Где-то около девяти моя мать по обыкновению удалялась наверх, в спальню, прихватив несколько книжек и лекарства. Она с удовольствием читала новое: Куэ[11] и Штейнера[12], а также всерьез изучала преимущества вегетарианства. В то время ходили слухи, что даже великий человек из имперской канцелярии не достиг бы таких удивительных успехов без отказа от мяса. Гений был вегетарианцем. Похоже, тут была какая-то загадочная взаимосвязь. Моя мать хотела ее прояснить.

В десять часов мой отец слушал известия. Не только из Германии, но со всего света были сообщения: пожелания успеха, поздравления и многочисленные демонстрации верности. В десять часов десять минут мой отец шел спать. Я уже давно был в своей комнате, лежал в кровати, слышал, как он, шаркая ногами, прошел по коридору, спустился в подвал, где были выключатели воды и газа. Моя мать всегда настаивала на том, что главный кран газопровода в подвале должен быть прочно закрыт, а ключ должен лежать на ее ночном столике. Затем большой, несколько ржавый четырехгранник лежал совсем рядом с предсказаниями капеллана Фазеля, и оба эти предмета вселяли в нас странное чувство безопасности. Я слышал, как отец поднялся по лестнице, как он дважды запер изнутри дверь спальни, как родители обменялись односложными словами, как отец открыл шкаф и скинул высокие сапоги, как заскрипела кровать. Я лежал рядом с пестрым настенным ковром, имитацией персидского ковра из Вертхайма, который служил мне поводом для удивительных фантазий. Я все время пытался проследовать по затейливому лабиринту, по ветвящимся дорожкам между красным и черным, раскрыть тайны Востока. За этим занятием я заснул. Меня преследовали сказочные фигуры. Эйхкамп спал, дыша глубоко. Весь Эйхкамп мирно и крепко спал, готовясь к встрече с немецким будущим.

На следующее утро меня разбудил крик. Я услышал удары, треск сосновой древесины – мой будильник показывал полдевятого. Царили дикое возбуждение и ужас, как бывает, когда чиновник непостижимым образом проспал на полчаса. Я, в пижаме, с босыми ногами, выскочил в коридор, что мне отец всегда запрещал из-за того, что я мог простудиться, но сейчас это никого не интересовало. Дверь ее спальни была взломана, замок с обломками дерева торчал в гнезде, древесина была желтой и волокнистой, дверь косо болталась на петлях. Окно было распахнуто, снаружи лежал слабый весенний свет, а внутри на постели лежала Урсула – мне показалось, будто я ее увидел впервые. Неподвижная и бледная, она лежала, сложив руки, как для молитвы, ее каштановые волосы рассыпались по подушке, она была прекрасна и изящна, словно изображение Мадонны. Темно-красная, практически черная струйка тянулась из левого уголка ее рта через бледную кожу на подушку, и на свежей наволочке расплывалось большое кровавое пятно.

Мне показалось, будто я все это уже видел. Это было словно опера Пуччини, четвертый акт, смерть Мими – о боже, сколько раз мы смотрели это в немецкой опере, когда дирижировал Артур Ротер, Леопольд Людвиг, Шмидт-Иссерштедт! Красные балетки валялись по сторонам кровати, на стуле лежало белое бальное платье, по полу на девичий манер было разбросано нижнее белье, нежное и розовое, а возле одного предмета белья лежал желтый стеклянный цилиндрик, который я поднял и который меня испугал. Слева и справа от надписи на этикетке стояли две здоровенные мертвые головы, которые я до этого видел только на фуражках СС. Череп грозно смотрел пустыми глазницами, под ним были две скрещенные кости, а рядом было написано с двумя восклицательными знаками: «Осторожно, яд!!», и я прочитал слово «сулема», которое мне ни о чем не говорило.

Урсула не была мертва. Она плакала. С ее плотно сжатых губ срывались тихие, сдавленные всхлипы, и, когда она попыталась открыть рот, оттуда хлынула черная кровь и сбилась в толстый комок на белой подушке. Она тут же снова закрыла рот.

Я стоял там, и меня охватило странное чувство покоя и согласия; мне все было предельно ясно. Мне было девятнадцать, я как раз готовился сдавать выпускные экзамены. Как все девятнадцатилетние, я знал куда больше, чем мои родители, краем уха слышал про Гомера и Сократа, учил в школе великие свершения древних германцев и дифирамбы Тацита, и благодаря всему этому у меня было неожиданное преимущество в понимании ситуации. Я молниеносно все понял и подумал: ну разумеется, такое случается. Почему бы человеку не покончить с собой? В воздухе всегда витает что-то такое. Я понимаю тебя, ты не должна мне ничего говорить, стисни зубы, а то польется кровь, и все будет как в опере Пуччини. Пожалуйста, не начинай петь эти арии про жалость к себе, слушать их не могу, мать так часто исполняла их на рояле в отцовском кабинете: четвертый акт «Отелло» Верди, четвертый акт его же «Травиаты», финальный дуэт «Аиды»: «Закрылся камень роковой надо мною». Мы здесь с этим знакомы. Тут всегда в четвертом акте умирает герой, этого требует наша эйхкамповская драматургия. Никто не произнес ни одного осмысленного слова. Мать время от времени пронзительно вскрикивала от разочарования, а отец беспомощно и взволнованно бегал по крохотной комнатке и категорично заявлял, что это она ему, ему одному причинила такое зло. Мол, это покушение на него. Он определенно никогда не читал Фрейда, ничего не знал про Эдипов комплекс, никогда ничего не слышал про Электру – и все же абсолютно верно связал это дело с собой. В нас проснулись своего рода древний страх и древние воспоминания, своеобразный момент истины посреди опьянения по поводу возвращения восточной марки, и я подумал: ты лежишь здесь, словно изображение Мадонны, но ты словно мужчина, проявивший храбрость. Я завидую тебе, Урсула; ты вырвалась из этой немецкой оперы, которую мы так часто видели в Шарлоттенбурге с дирижером Артуром Ротером. Повсюду разбросаны реквизиты для четвертого акта, исполнители второстепенных ролей сейчас поют необходимые арии про страх, и хор сейчас подведет мораль: так все и есть, таков мир, это была ее жизнь, так везде написано. Последний должен мало-помалу овладеть этой речью.

Внезапно во мне проснулась любовь. Твой поступок сблизил нас. Ты была моей сестрой, не буду лгать, но разве раньше мы это замечали? Странная эта штука – родство. Наша кровь всегда остается внутри нас и не может нас связать. Лишь когда она проливается, Урсула, тогда она нас связывает. Твоя кровь – моя кровь, в это мгновение ты становишься моей сестрой. Мы всегда бежали рядом друг с другом: в «Риволи», в зоопарк, в Груневальд, в немецкую оперу. Я и не знал, что скрыто в тебе. А что ты знала обо мне? Мы шагали рядом, словно марионетки на ниточках, мы не знали друг друга – как могут члены семьи знать друг друга? Семья – это холод, отчуждение, лед, где никто не может сблизиться друг с другом. Слова в семье – просто стандартные формулировки, а семейные разговоры заканчиваются недопониманием: да, нет, пожалуйста, спасибо, чего ты хочешь, что это ты имеешь в виду, это ты что сейчас сказал, да, пожалуйста, я уже иду, выкладывай давай, это что такое, иди-ка сюда немедленно, ну, погоди, мы уже тут и как вообще обстоят дела дома? Дома мы часто обменивались такими формулировками и при этом оставались глухи друг к другу. Только теперь я понимаю тебя. Ты – моя сестра. В смерти мы странным образом стали едины.

* * *Это утро понедельника в марте 1938-го пробудило в нас удивительную и, если можно так выразиться, музыкальную оживленность; никогда я не чувствовал себя в Эйхкампе как дома, пока не умерла Урсула. Плотину прорвало, кирпичную стену снесло, и в одно мгновение в нас проснулась жизнь, великолепная, дикая жизнь, удивительное волнение, и больше ничего не ладилось. Воцарился хаос. У нас всегда все шло своим ходом, все функционировало как по маслу: сон, пробуждение, подъем, завтрак, школьный ранец и поход на вокзал Эйхкампа – в ранце у меня всегда был желтый месячный проездной билет. Вот так и проходила вся жизнь. У меня всегда была тяга к чему-то экстраординарному и чудесному: летний день на Тойфельсзее и множество обнаженных людей, а во мне столько печали – должно быть, это и была та самая жизнь, что я искал, и вот она внезапно оказалась здесь. И эта жизнь называлась хаос.

Моим родителям такое испытание оказалось не по плечу. Разочарованные и растерянные, они бегали туда-сюда, запыхавшись, поднимались по лестнице и, бормоча себе под нос что-то неразборчивое, снова спускались вниз, распахивали окна и вновь закрывали, задергивали занавески и снова их раздвигали. Порой моя мать падала от усталости в свое клубное кресло. Она громко причитала, затем начинала тихо плакать, позже плач переходил в молитву. Из отцовского кабинета доносились «Отче наш» и быстрые пронзительные причитания «Радуйся, Мария». Между тем мой отец, которому никогда не было дела до таких высших материй, искал связку ключей, которая в ходе треволнений куда-то задевалась. И конечно, перед ними обоими предстала загадка, которая была куда хуже и непостижимее, чем новая напасть, приключившаяся с нами семь лет спустя, когда опять в марте, марте 1945-го, английский бомбардировщик тихой взрывной волной навеки превратил наш дом в руины. Должно быть, это был предварительный толчок в узком кругу, интимный сдвиг мировой истории. Когда дело дошло до политики, практически все стало ясным и понятным. А в узком кругу это немыслимо. Семья – штука загадочная.

Мои родители жаловались на судьбу, принявшую такой злополучный поворот. Они говорили об отпрысках семьи и неблагодарности детей и перечисляли свои добрые дела во время мировой войны, инфляции, мирового экономического кризиса. Всегда было молоко, даже в 1923-м, и куплены все учебники, и куча денег на лесную школу, и весь груз воспоминаний, всегда все шло хорошо, везде сейчас дела идут в гору – и какова благодарность: просто отбросить свою жизнь, будто она ничего не стоит. Они сошлись во мнении, что нежелание Урсулы жить дальше – это проявление исключительной неблагодарности, нарушение воли Божьей, как это назвала моя мать, нарушение государственного порядка, как назвал это мой отец, проявление греховной неблагодарности, по сути, нацеленное исключительно против родителей. Дети должны испытывать к родителям постоянную, неизменную благодарность, а убивающие себя дети, собственно говоря, убивают своих родителей – вот что я услышал, и мне показалось, что в этом последнем обвинении есть крупица истины.