Полная версия

Психодиагностика: ловушки и иллюзии мозга

Важным следствием чрезмерной ориентации на результат является то, что такие люди меньше обращают внимание на текущие решения или обстоятельства. Поэтому качество их рутинных решений и действий может быть ниже, чем у человека, ориентированного на процесс.

«Результатники» не будут качественно анализировать и оценивать перспективы, они скорее будут жить сегодняшним днем и меньше заботиться о том, что же будет завтра. Но успех – это все-таки процедуры и организованность. Успех – это системность. И если есть задача достичь стабильного, а не случайного успеха, то, конечно же, лучше быть ориентированным на определенные процедуры достижения этого успеха. Однако, к сожалению, этими процессами заниматься долго, трудозатратно и неинтересно. И в этот момент наша вторая система мышления, которая перегружается от длительных размышлений и долгих скучных рутинных действий, говорит нам: «Давай лучше займемся чем-нибудь более интересным».

Будем честны, когда мы ищем себе сотрудника, ориентированного на результат, мы стремимся разгрузить собственный мозг от обязательства самому думать и выстраивать системные процессы. Дополнительно ко всему прочему мы часто отказываемся проверять его повседневные решения, которые должны приводить к результату. Он нам как будто говорит: «Не беспокойся, отдыхай. К нужному сроку все будет сделано». И это прекрасно, если это действительно будет сделано, но, принимая все это, мы не выстраиваем систему достижения результата.

Неправильно думать, что это когнитивное искажение применимо только к бизнес-коммуникации, оно, как и остальные, распространяется на все сферы нашей жизни.

Возьмем совершенно повседневный пример: допустим, простые парни Вася и Петя пошли в «качалку». У Пети все получилось удачно – ходит два раза в неделю и качается, как и все остальные. А вот Вася, например, во время первой тренировки уронил себе гирю на ногу, сломал ногу и сейчас сидит дома в гипсе. Как вы думаете, что будет думать Вася по поводу качалки? Он, скорее всего, будет думать, что тренировка и вообще поход в качалку была плохой идеей, что ему надо было остаться дома и даже не думать посещать ее. Однако он так считает лишь потому, что прежде всего оценивает результат тренировки, а результат у него – сломанная нога. И, соответственно, отношение к качалке, да и вообще к здоровому образу жизни и спорту у него после этого будет негативным. Он думает, что он «лузер», лишь потому, что его результат был негативным. А тех, кто не достиг результата, социум как будто бы считает неудачниками. И в этом есть большая доля правды. Мы с вами сами чаще всего слушаем того человека, который достиг какого-то результата. Не того, кто выстроил какой-то стабильный процесс, – мы его считаем каким-то скучным и неинтересным. А того, кто достиг какого-то результата, выраженного в цифрах. Именно его мы по умолчанию считаем успешным, несмотря на то, что он вполне мог присвоить себе заслуги других или рассказать о своих успехах в чрезмерно красочном стиле. Но все же, когда нас начинают чему-то учить или что-то рассказывать, как минимум внутри себя мы спрашиваем: «Кто ты такой, чтобы читать мне эти лекции? Какого результата ты добился, чтобы это мне говорить?»

В целом современное общество воспитывает именно ориентацию на результат. Мы сами, например, при общении с детьми гораздо чаще спрашиваем у них что они сделали, смастерили, прочитали, узнали и пр. И вообще сделали ли они домашнее задание. Как вы понимаете, это все вопросы на результат. А между тем, есть, конечно же, альтернатива – спрашивать и хвалить ребенка не за результаты, которых он достиг, а за прилежание и старание, которое у него было при достижении этого результата. И развивать именно его.

Из-за того, что процесс достижения результата может быть длительным и трудным, мы нередко отказываемся от него. Давайте вспомним пример с «качалкой». Все мы с вами хотим быть спортивными, подтянутыми и здоровыми, но не каждый способен реализовать это желание. И несмотря на то, что его хочется реализовать как можно быстрей, это чаще невозможно, требует значительного времени и еще больше усилий. И те, кто вначале ориентирован исключительно на результат, редко получают его, если они не научатся испытывать удовольствие от процесса его достижения. И пока человеку не понравится сам процесс достижения результата, его мозг будет постоянно напоминать о том, что спорт – это тяжело, сложно и долго; и что было бы лучше бросить тренировки и в очередной раз отдохнуть, либо съесть чего-нибудь вкусного. И, конечно же, было бы более здорово, если бы маркетологи, когнитивисты использовали в рекламе еще и сам процесс достижения результата. Не только один результат, когда мы видим на билборде уже спортивную девушку или молодого человека с гантелями в руках и с условной надписью: «Приходите к нам и будете спортивными, накачанными к лету». Правильно было бы рекламировать еще и процесс получения результата – это бы позволило фитнес-центрам не только увеличить свою аудиторию, но и лучше ее удерживать. Такая реклама лучше бы снимала неуверенность клиентов в скором достижении результата.

Еще одной особенностью мышления, ориентированного на результат, является стремление, образно говоря, купить одну большую красную таблетку «от всего»: решение, которое решало бы большую часть проблем и не требовало при этом значительных усилий. Но, тем не менее, чаще это является очередной ловушкой, поскольку такого решения, вероятнее всего, нет. Однако, если вы продавец, то вы по опыту знаете, что одна большая красная таблетка от всего – это то, что ищет большинство покупателей. Поэтому, если вы не испытываете внутренних угрызений при продаже таких «таблеток», то вы, скорее всего, будете весьма успешны в продажах – клиенты у вас всегда найдутся. Но если вы покупатель – то такую таблетку покупать не стоит. Я как врач знаю, что грамотно назначенное лечение – это не одна таблетка, а их комбинация, комплекс лечения от системной болезни. Такой комплексный подход более правильный. Любая системная проблема решается набором препаратов, а не одной таблеткой. Но опять же, для того чтобы такую проблему решить, безусловно важно помнить о цели (о результате), но не менее важно быть последовательным на пути достижения этой цели.

ЗаданиеОцените, в каких ситуациях вы предпочитаете ориентироваться на результат и каких процессов вы избегаете. Создайте список процессов, на которые вам стоит больше обращать внимание, и сознательно уделяйте больше внимания хотя бы первым трем пунктам списка.

УпражнениеВыполняется в группе. Несколько участников беседуют с основным участником упражнения, стараясь представить все его достижения, успехи и результаты как часть одного большого процесса, переопределяя их в процесс или путь к этим достижениям. Например, если основной участник рассказывает о своих спортивных успехах и тренировках, указывая, что результат хорошей тренировки – легкая мышечная боль и покалывание, то вы переопределяете этот опыт в процесс, который подтверждает усиление мышечного кровоснабжения. Или, например, ЕГЭ – это результат, итоговый экзамен по окончании школы, но при этом – часть процесса поступления в вуз.

По завершении беседы попросите основного участника поделиться своими соображениями и мыслями относительно затронутых в беседе тем.

Глава 9

Недооценка бездействия

Почему делать часто гораздо лучше, чем думать?

Люди чаще всего недооценивают негативные последствия своего бездействия в сравнении с негативными последствиями действий.

При анализе ситуаций и принятии решений люди склонны концентрироваться на оценке возможных действий, при этом упуская из внимания анализ вероятных последствий бездействия. Нередко, принимая решение отказаться от действий в той или иной ситуации, люди преимущественно считают, что «ставят проблему на паузу», а не усугубляют ее. Однако бездействие в современном быстроменяющемся мире часто может быть еще более губительным, чем ошибка в самих действиях. При этом довольно часто то или иное решение у нас уже интуитивно принято, мы просто не хотим его для себя озвучивать, потому что, сделав его, нам необходимо принимать меры к его реализации, что не всегда легко и хочется.

Мы так устроены, что боимся принимать трудные ответственные решения[8], окончательно сделать тот или иной выбор, прийти к новому мнению или выводу. И нам кажется, что отложить на время, подумать об этом не сегодня, а завтра, или через неделю, или даже через месяц – вполне экономный путь. Однако решение «утро вечера мудренее» часто на самом деле является прикрытием бездействия и откладывания решения на неопределенное время. По сути, это и есть прокрастинация – постоянное откладывание важных дел на потом. Это может продолжаться довольно долго и даже заходить настолько далеко, что, когда мы все-таки примем решение, оно может быть уже неправильным потому, что принято слишком поздно.

Когда дедлайн близок, часть людей начинают активизироваться (реакция на стресс по типу «бей»), действовать быстро, уверенно и несколько рискованно, что обусловлено выбросом в кровь большого количества адреналина. Адреналин, помимо своего физиологического мобилизующего действия и стрессового влияния на организм, стимулирует человека к проявлению рискованного поведения. Длительное и/или интенсивное пребывание в таком состоянии для человека настолько неприятно, что после того, как проблема разрешается, приходит реактивная реакция гиперрасслабления за счет большого выделения дофамина и серотонина. Фактически это реакция самовознаграждения для нашего организма, который благодарит сам себя за то, что мы вышли из состояния стресса и все-таки решили проблему. Однако напомню, что мы получили это приятное состояние расслабления оттого, что вначале мы сами создали себе проблему из-за откладывания важных дел на «потом», а после ее решения получили нужный нам дофамин. Это состояние «решенных проблем» может быть настолько приятным и облегчающим, что часто именно оно является главным нейробиологическим подкрепляющим стимулом прокрастинации.

Другая часть людей при приближении дедлайна, напротив, начинает еще больше погружаться в стресс из-за увеличения тревожности и страха. Это связано с выделением в кровь большого количества кортиколиберина, кортизола и норадреналина, что только поддерживает стрессовую реакцию организма. Но как только стрессовая ситуация завершится или мы ее разрешим, лобные доли (а не гормоны) снова берут верх над ситуацией. Как мы указывали чуть выше, способность мозга и организма в целом самостоятельно успокаиваться очень приятна, и именно поэтому люди ищут этих ощущений снова и снова. Далее парасимпатическая нервная система переводит организм в режим отдыха и расслабления, и, как и в примере выше, происходит высвобождение дофамина. И чем больше был страх или тревога, тем больше дофамина выделяется, что приводит к получению (особенно на контрасте со страхом) чувства удовольствия и расслабления. Таким образом этот паттерн может закрепляться и при тревожном варианте реагирования на бездействие, в котором мы снова попадаем в ловушку биохимии нашего мозга.

Стремясь к дофаминовой разрядке (большой разовый выброс дофамина в кровь), мозг начинает стимулировать наше внимание на поиск стресса (в том числе и с помощью бездействия), который мы доводим до максимума, а потом получаем большую порцию дофамина на фоне решения проблемной ситуации. Интересно, что постоянное повторение этой петли мы осознаем крайне редко.

Дефицит времени и стрессовое состояние, которое мы испытываем при приближении дедлайна, способствует появлению и закреплению рискованного поведения. В целом, когда все идет по плану и хорошо прогнозируется, мы не склонны к риску. Но в ситуациях неопределенности и стресса гораздо большее количество людей соглашается рискнуть. Иногда эти риски приносят положительный результат, но чаще – отрицательный. С биологической точки зрения, рисковое поведение – это один из наиболее простых и работающих способов сначала ввести свой организм в состояние стресса, а потом по его завершении получить дофаминовую разрядку. Еще раз подчеркну, что все эти явления часто становятся следствием недооценки бездействия и дальнейшей прокрастинации. Последние исследования подтверждают, что такие ситуации встречаются чаще, чем мы думаем, потому что большинство людей в ситуации неопределенности в качестве базового сценария выбирают бездействие, откладывая решение на будущее. В будущем, как мы ожидаем, нам удастся либо перенести ответственность за принятие решения на кого-то другого, либо внешние обстоятельства изменятся так, что решение уже будет очевидно, а сама ситуация – стрессовая. А дальнейший механизм реагирования на такую ситуацию я уже описал.

Еще одним важным проявлением недооценки бездействия является так называемый эффект свидетеля. Он заключается в том, что когда мы наблюдаем за сторонней ситуацией, чужой бедой или чужой жизнью, то чаще считаем, что нам не следует в нее вмешиваться, даже если кому-то нужна реальная помощь. Так мы проходим с бесчувственным выражением лица мимо людей, которые просят у нас помощи, мимо попрошаек и нищих, которые просят деньги на еду. В такие моменты мы думаем, что это совсем не наше дело и что им должен помочь кто-то другой – например государство или благотворительная организация, но не мы. Именно из-за эффекта свидетеля мы иногда смотрим со стороны на нехорошие ситуации и не мешаем им происходить, оправдывая себя тем, что «наша хата с краю».

Считается, что в XXI веке значимость недооценки бездействия и дальнейшей прокрастинации будет только возрастать. Бездействие убивает в людях важную лидерскую черту – проактивность. И чем больше мы недооцениваем бездействие, тем более рефлексивными и отстраненными по отношению к важным ситуациям мы становимся. Сегодня лидер должен быть активным, а того, кто слишком много и долго думает, «средняя» аудитория будет воспринимать как неуверенного в себе и в своем профессионализме. Он не сможет повести за собой толпу или коллектив потому, что современный лидер должен уметь быстро принимать решения и нести за них ответственность. Время – это невосполнимый ресурс и если его терять из-за недооценки бездействия, то это явно не лидерская позиция.

Важной составляющей откладывания принятия решения на потом и реализации того или иного дела является желание сразу все сделать хорошо и качественно. С первого раза. Идеально. Однако тренды говорят о том, что лучше начать и сделать хоть как-то, потом получить обратную связь и скорректировать свое поведение или действия в соответствии с ней. Это и есть часть agile-стратегии – активность, гибкость и готовность к изменениям, которые ценятся выше, чем стремление все сделать идеально и в соответствии с первоначальным планом. Лидеры сегодня должны стремиться именно к такой стратегии: лучше начать делать и быть готовым к изменениям, но делать, а не ожидать. Люди, которым свойственна недооценка бездействия, крайне редко «ловят» свой шанс, который пусть и нечасто, но представляется каждому из нас. Они просто бездействуют в то время, когда нужно хватать свой шанс и действовать.

Примеров манипулятивного использования недооценки бездействия очень много. Классический – это всем известная фраза: «Давай обсудим это через неделю?» Понятно, что через неделю тот, с кем надо обсудить этот вопрос, либо «заболеет», либо «уедет в отпуск», потом будут майские праздники, потом лето и так далее. Так дело, требующее обсуждения и решения, уходит из актуальных интересов и забывается.

Рекрутеры находятся в постоянном поиске проактивных кандидатов, при этом сами часто подвержены недооценке бездействия, не «хватая» сразу хорошо подходящих кандидатов, которых успевают забрать более предприимчивые компании.

ЗаданиеПроанализируйте важные решения, которые вы принимали за последний год и определите, насколько часто вы откладываете их принятие и реализацию? Проанализируйте, что может способствовать тому, что клиент после получения вашего коммерческого предложения скажет вам «Я подумаю». Найдите несколько способов объяснения клиенту, что «Я подумаю» – это его недооценка бездействия. Напишите несколько скриптовых бесед с клиентом, комфортно для него поднимающих этот вопрос.

УпражнениеПридите на автобусную остановку или станцию метро и подождите нужный для вас маршрут. Как только автобус или поезд подъедет к остановке, начните размышлять, действительно ли вам нужно ехать туда, куда вы собрались? Размышляйте об этом до той поры, пока двери автобуса или поезда не закроются и они поедут по своему маршруту. Повторите данную ситуацию 3 раза, каждый раз отмечая результат собственного бездействия.

Глава 10

Эвристика доступности

Помню, значит, существую: как память влияет на наши решения

Эвристика – это совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих человеку процесс принятия решения, особенно касательно каких-либо практических задач. Когда мы говорим «Эврика!», это означает, что мы что-то поняли, открыли для себя, узнали что-то интересное или новое. В переводе с греческого это слово означает «открывать, понимать». И, просто говоря, термин «эвристика доступности» означает, что мы лучше стали понимать то, что находится в непосредственной зоне нашей доступности.

Во многом именно за исследования этой эвристики Д. Канеман получил свою Нобелевскую премию в 2002 году. В 1974 году он вместе с А. Тверски издал свою базовую работу «Принятие решения в условиях неопределенности», значительная часть которой была посвящена изучению этой эвристики. По Д. Канеману и А. Тверски эвристика доступности – это интуитивный процесс, в котором человек, принимающий решение, оценивает частоту и возможность события по легкости, с которой примеры этого события приходят ему на ум или вспоминаются. Эвристика доступности – стремление или тенденция принимать решения, основываясь на доступности той или иной информации в нашей памяти.

Именно то, что первое нами вспоминается, когда мы думаем о той или иной задаче или решении, является для нас наиболее доступным и определяющим: если мы что-то отчетливо помним, то этот опыт для нас автоматически становится более важным, чем тот, который мы помним плохо. И, как вы понимаете, такой подход несет в себе очень много сложных моментов и возможных ошибок. Большинство людей считают правдой только то, что они хорошо помнят. И наоборот – они начинают сомневаться в том опыте, который плохо помнят или начинают забывать. В конце концов этот опыт либо как-то корректируется в воспоминаниях либо просто вычеркивается из памяти и жизни. Фактически все происходит, как в крылатой фразе «с глаз долой – из сердца вон». Однако, как вы понимаете, на нашу память можно довольно легко повлиять: иногда достаточно что-то чаще напоминать или просто преувеличивать его значимость.

На легкость нашего вспоминания того или иного опыта также легко повлиять: мы по умолчанию лучше вспоминаем какие-то интенсивные эмоциональные переживания, простые, шаблонные, известные и повторяющиеся события, а также то, что было недавно. Наш мозг такие события считает более важными, чем все остальные. Но совершенно не факт, что они действительно более значимы: воспоминания о них просто характеризуются большей доступностью.

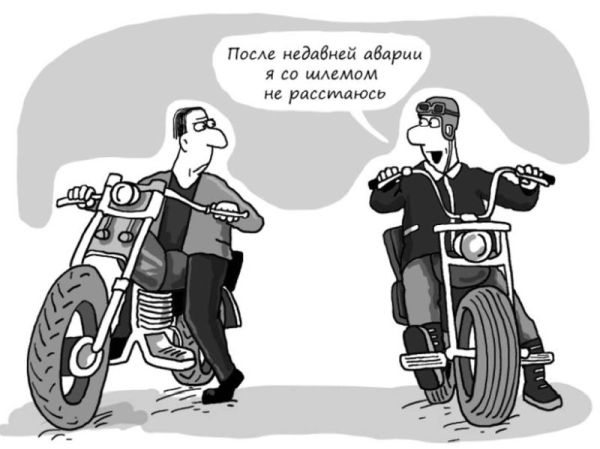

Пример с картинкой к этой главе является хорошим примером эвристики доступности: пока человек сам не столкнется с реальной возможностью попасть в аварию, он может пренебрежительно относиться к технике безопасности. Но однажды попав в аварию, чаще всего будет о ней хорошо помнить и соблюдать все правила.

Таким образом, если мы сталкивались с тем или иным событием недавно, достаточно большое количество раз, и этот опыт нам легко вспомнить потому, что в тот момент мы испытывали интенсивные эмоции, то такие события мы будем считать более правдивыми и «настоящими», чем все остальное. При этом сам факт наличия воспоминания не принципиален – мы даже все можем придумать или вообразить. Например, кто-то легко может представить, что его машину, угоняют или каким-то образом повреждают. Или что его любимый человек с удовольствием проводит время в компании кого-то другого. И хотя таких фактов, допустим, ни разу в жизни не было, то, насколько нам легко представить такой опыт в своем воображении, будет определять, будем ли мы считать эти события высоко- или маловероятными.

Также нужно учитывать, что нам легко представить какие-то простые, конкретные, бытовые события, чем абстрактные, сложные и неизвестные. Например, мы довольно легко сможем представить, что нашу машину повредили или мы сами во что-то врезались, чем представить, скажем, электрон или бозон Хиггса. При этом вокруг нас имеется бесчисленное количество электронов и лишь единичные случаи повреждения автомобиля. Но, учитывая, что для подавляющего большинства людей факт того, что их автомобиль повредили, вызывает гораздо больше эмоций, чем какой-то виртуальный электрон или бозон Хиггса, с помощью простых эмоциональных «вбросов» можно манипулировать не только общественным мнением, но и вашим личным.

Таким образом, наши решения в большей степени подвержены влиянию яркой, красивой, красочной и персонализированной информации, а не абстрактной или даже статистической. А если мы вообще не владеем какой бы то ни было информацией о том или ином феномене или событии, то зачастую мы будем считать этот феномен или событие либо несущественным для себя, либо вообще не существующим в принципе. Например, вы являетесь сторонником соционической типологии, а ваш знакомый – гороскопа, т. е. вы хорошо знаете соционику, а гороскоп – нет, а ваш знакомый – наоборот: хорошо знает гороскоп, а соционику совсем нет. То, что вы хорошо знаете, будет являться для вас доступным рабочим инструментом – вы будете пользоваться соционикой и будете уверены, что она на 100 % работает, а в гороскопе будете сильно сомневаться и считать его ерундой. Но у вашего знакомого будет все в точности до наоборот. Интересно то, что потенциально вы оба можете быть успешны при реализации одного и того же проекта. Но каждый из вас будет пользоваться своим продуктом, считая его более правильным, надежным, качественным, работающим. Но эти противоположные мнения есть результат работы эвристики доступности – просто каждый из вас чаще сталкивается со своим продуктом и великолепно его знает.

Похожая ситуация происходит и с рекламой, которая в большинстве случаев помогает нам сделать выбор, и при этом вполне хороший. Но, тем не менее, когда мы покупаем товар, важно отдавать себе отчет, не покупаем ли мы его только из-за того, что он нам знаком? Ведь то, что мы о нем чаще слышали в рекламе или от других его почитателей, не является гарантией того, что он лучше всего нам подходит. Возможно, на рынке есть более подходящие под наши потребности продукты, но мы их игнорируем потому, что мало о них знаем – они находятся вне нашей эвристики доступности.

Таким образом, эвристику доступности можно описать как некий фонарь, который висит у нас над головой и освещает лишь наше актуальное пространство в темноте. Очень часто мы ищем информацию только под этим фонарем и не интересуемся, что же находится в темноте, потому что она неизвестная и чужая. Эвристика доступности в этой метафоре напоминает человека, стоящего под этим фонарем и ищущего свои потерянные где-то в другом месте документы. При этом он ищет их только там, где удобно – там, где светло. С помощью такой метафоры можно не только объяснить эвристику доступности, но и продемонстрировать ее работу. Дело в том, что различные байки, анекдоты, метафоры очень легко представить, а значит – понять. Большинство из вас сейчас представили фонарь, темноту, свет и как человек там что-то ищет в этом свете, а не в темноте. Практически все это могут представить и понять. А сложные слова и термины вроде «эвристика доступности» – это уже для меньшинства.

Подводя итоги, подчеркнем, что когда мы принимаем то или иное решение, нам полезно знать, не слишком ли мы ориентируемся на примеры или опыт, случаи, кейсы или что-то еще, что нам приходит первым в голову. Старайтесь принимать решения не только на основе первых воспоминаний и мыслей, но и предварительно подумав и дополнительно вспомнив что-то еще.

Важным нюансом работы эвристики доступности является еще и то, что если вы действительно заслуженный авторитет в какой-либо области и обладаете в ней знаниями на уровне эксперта, то чаще ваши интуитивные эвристические решения будут правильными, поскольку вы владеете большим опытом в своей теме. И наоборот, чем меньше у вас опыта в той или иной сфере, тем более ошибочными они будут.

Сегодня ключевым элементом развития бизнеса является стабильное нахождение вас и вашего продукта в доступности у клиентов. Это означает, что напоминания (в широком смысле этого слова, а не только рекламные) о вас они должны получать в максимально возможном количестве контекстов: из вашего приложения в смартфоне, сообщений из Интернета, СМИ, от знакомых и просто прохожих. То есть бренд должен как бы окружить клиента упоминаниями о себе и быть постоянно «на глазах».