Полная версия

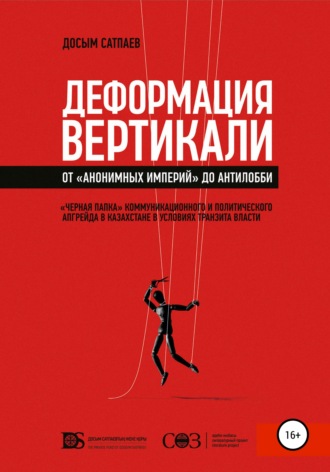

Деформация вертикали. От «анонимных империй» до антилобби

Следует отметить, что частично такие же функции выполняет и GR (Government relations). Но лоббизм и GR это немного разные фрукты, которые висят на одном дереве под названием «коммуникационный менеджмент». На этом дереве висят еще такие «фрукты», как: «Public Affairs», «Public policy», «Advocacy» и «Public relation». Граница между ними, конечно, прозрачная, так как все они напрямую связаны с выстраиванием эффективной коммуникационной среды между властью и обществом, бизнесом и обществом, властью и бизнесом и т.д. Конечно, лоббизм более узкое понятие, которое включает в себя как теневую, так и публичную сторону работы с государственными структурами. Вся интеракция (взаимодействие) проходит по линии: «лоббист – институты политической власти». И чем больше роль государства в жизни общества, тем большую активность проявляют лоббисты, которые, в отличие от специалистов по PR или GR, могут работать в любых политических системах, в том числе в авторитарных. В других коммуникационных моделях количество участников и направлений коммуникаций гораздо больше. Проще говоря, если речь идет о влиянии на процесс принятия тех или иных политических решений, то GR-специалисту иногда лучше нанять профессионального лоббиста. Кстати, по прогнозам журнала «Forbes» профессии GR-менеджера будут входить в Топ-10 главных профессий в 2011-2020 годах. «Экономисты сходятся во мнении, что последствия кризиса будут преодолеваться многие годы. Значит, роль государства в экономике будет высокой. Компаниям понадобятся люди, которые будут общаться с чиновниками и выбивать преференции»32. Но если необходима общественная поддержка в деятельности компании, то поможет PR или «Public Affairs». В случае, когда необходимо продвинуть интересы через любые другие, не связанные с властью структуры, то тогда включаются механизмы «Advocacy». Но опять же это более характерно для конкурентных экономических и политических систем. При этом даже один из либеральных американских магнатов, который причисляет себя к сторонникам демократической партии США, глава холдинговой компании «Berkshire Hathaway» Уоррен Баффет в 2016 году признал, что вопрос о более справедливом распределении доходов и о ликвидации растущего разрыва между богатыми и бедными в Штатах превратит Конгресс в поле битвы, где деньги и голоса будут оружием, а лоббизм останется быстрорастущей отраслью.

Если снова вернуться к теоретическим спорам по поводу дефиниций, то выстраивается следующая цепочка: заинтересованная группа – группа давления – лоббистская организация. При этом заинтересованная группа может состоять из одной компании, организации или фирмы. Или же в нее могут входить несколько родственных структур, имеющих одну цель. В большинстве случаев такие ассоциации создаются с одной целью, а именно: для оказания целенаправленного и скоординированного давления на институты власти, то есть это явный признак группы давления. Что касается одной фирмы или организации, то эта деятельность не является ее главной задачей, а используется лишь в особых, «крайних случаях». В частности, британский политолог Г. Джордан предлагает определять такие группы интересов не как группы давления, а как субъекты политики, которые являются подкатегорией понятия «субъекты давления», к которым относятся и группы давления. При этом, как он указывает впоследствии, «…наиболее мощные группы в политическом процессе – это те, что не базируются на индивидуальном членстве»33.

Другие политологи как, например, Шлозман и Тьерни, предлагают использовать вместо дефиниции «группа давления» более точное, по их мнению, понятие «организованные интересы»34. Схожую позицию занимает Р. Салисбур, когда определяет «организованную ассоциацию»35, и А.Поттер, который вводит категорию «организованная группа»36. В данном случае такая взаимозамена понятий, как мне кажется, не несет существенной смысловой нагрузки, так как конституирование системы группового давления изначально предполагает наличие четко очерченных, организационно оформленных групповых интересов. Более того, организация интересов характерна не только для групп давления, но и для многочисленных заинтересованных групп, относящихся к разряду многоцелевых.

В то же время реальность политического бытия наглядно показывает тот факт, что степень влияния на процесс принятия политического решения не всегда пропорционален наличию многочисленного членства. Хотя количественный состав заинтересованной группы часто является важным ресурсом, определяющим ее влиятельность. Это, кстати, хорошо видно в социальных сетях. В сфере функционирования различных групп давления существует и такой ее вид, как политически сфокусированная группа, которая может не иметь членов или же состоять лишь из нескольких человек, но, по степени эффективности политического давления, они могут поспорить с крупными компаниями или ассоциациями. Очень часто в состав таких групп входят бывшие представители политической элиты, «брокеры влияния», имеющие обширные и «полезные» связи. Это указывает на то, что другим значительным ресурсом группы давления является степень ее организационной сплоченности и узость целевых установок.

Таким образом, мы подошли к рассмотрению различных типов заинтересованных групп, которые действуют в политическом процессе. Надо отметить, что в экспертной среде существует довольно много различных подходов в классификации и типологии большого количества заинтересованных групп, учитывая разнообразные черты их строения и деятельности. Исходя из этого, все заинтересованные группы можно условно подразделить:

1. По характеру их деятельности

Так, американский исследователь лоббизма А.Грант подразделяет такие группы на две большие категории: «заинтересованные группы» и «группы содействия» (promotional groups). Разница между ними заключается в том, что первые создаются для защиты и продвижения своих узких интересов, а вторые пытаются достичь политических целей исходя не из собственных интересов, а из интересов всего общества, как, например, экологические группы. Некоторые политологи определяют такие группы по-иному: группа «одной цели» и «социальная группа» (или «многоцелевые» группы).

Как видно, вышеприведенная классификация тесно связана с типологией М. Дюверже, который различал «специальные» заинтересованные группы, действующие исключительно в политической области, и «частичные» группы, для которых оказание политического давления является лишь одной из их задач. Кстати, к первой категории групп он причислял политические партии, подразделив их на массовые и кадровые.

2. По форме внутренней структуры и конечной цели

Наиболее полная типология рассматриваемого феномена приводится в работах А. Алмонда, Г.Пауэлла, Р.-Ж.Шварценберга, которые выделяют четыре типа заинтересованных групп в соответствии со степенью их специализации и организованности:

– спонтанные (аномические) заинтересованные группы.

Они часто образуются стихийно, имеют нестабильную внутреннюю структуру и часто ориентированные на насилие, которое может выражаться в виде бунтов или манифестаций;

– неассоциативные заинтересованные группы.

Это неформальные, непостоянные и ненасильственные группировки, которые могут создаваться на основе родственных связей, общей религии или социально-культурной общности;

– институциональные заинтересованные группы.

К ним относятся формальные организации, которые имеют и другие функции, кроме выражения интересов, имеют определенную организационную структуру, устоявшиеся функции и профессиональный кадровый аппарат, как, например, армия, церковь или государственный орган;

– ассоциативные заинтересованные группы.

Они представляют собой типичные группы давления, которые создаются и специализируются на выражении интересов той или иной организации, таких, например, как профсоюзы, предпринимательские ассоциации, экологические или этнические организации.

Весьма распространена и градация заинтересованных групп по социальным сферам. В частности, такой подход использует немецкий социолог Ульрих фон Алеман, который выделяет организованные интересы:

1. в экономической сфере и в мире труда;

2. в социальной сфере;

3. в сфере досуга и отдыха;

4. в сфере религии, науки и культуры;

5. в общественно-политической сфере.

Другой исследователь лоббизма Ж. Блондель разделяет «общинные» и «ассоциативные» типы заинтересованных групп, которые имеют некоторое сходство с вышеприведенной классификацией А. Алмонда, Г.Пауэлла, Р.-Ж.Шварценберга, выделивших неассоциативные и ассоциативные группы. Разница заключается лишь в том, что «общинные группы» у Ж. Блонделя являются устойчивыми, а не кратковременными и непостоянными образованиями, как неассоциативные заинтересованные группы. Они создаются на основе ipso facto рождения индивидуума в той или иной общности, а не на основе общности интересов или устремлений. Поэтому к таким «общинным группам» можно отнести касты, семью или племя. При этом Ж. Блондель брал данные типы заинтересованных групп как две «чистые» крайности, между которыми он располагал другие, более адаптивные к политической реальности, группы. К ним он относил «группы по обычаю», институциональные группы, а также группы поддержки и группы защиты. Деятельность первого типа группы опирается на патрон-клиентские отношения и в основном характерна для обществ с патриархально-традиционалистскими связями, где чиновниками клановая, а также семейная безопасность и благополучие ставятся выше общегосударственной.

Институциональные группы являются частью государственного бюрократического механизма и некоторые из них имеют доступ к процессу принятия политических решений. Их активное функционирование возможно при наличии закрытой политической системы, когда каналы коммуникации между властью и обществом практически отсутствуют. Что касается групп поддержки и защиты, то Ж. Блондель относит их к типам организаций, характерных для плюралистических демократических обществ, где полигрупповая деятельность является существенной частью политического процесса. Данная классификация Ж. Блонделя интересна тем, что может служить основанием для еще одной дискуссии по поводу такого явления, как «кланы». Если исходить из категориального аппарата Ж. Блонделя, то кланы относятся к «группам по обычаю». При этом, если проследить корни дефиниции «клан», то основной акцент делается на две составляющие: территориальное и родственно-племенное деление. Хотя они могут часто смешиваться. В любом случае, клан, как и любая заинтересованная группа, имеет серьезный потенциал превращения в группу давления, особенно в тех политических системах, где клановая система совпадает с бюрократической и оказывает влияние на кадровую политику руководства страны. На постсоветском пространстве это довольно характерно для многих стран, в том числе для Казахстана.

Схожую типологию заинтересованных групп выдвигает американский политолог Эндрю Хейвуд, который классифицирует их на три типа:

– коммунальные группы;

– институциональные группы;

– ассоциативные группы.

Коммунальные группы, по Э.Хейвуду, это те самые «общинные группы», которые выделял Ж.Блондель. Членство в этих группах основывается на факте рождения, наследства, традиционности и лояльности. Как утверждает Э.Хейвуд, «…такие группы все еще играют большую роль в политике развивающихся стран. В Африке, например, этнические, трайбалистские и клановые связи часто являются наиболее важной основой для артикуляции интересов. Но коммунальные группы также продолжают существовать и оказывать влияние на политику в некоторых развитых индустриальных странах посредством выражения этнического национализма, как это делают, например, католические группы в Италии и Ирландии»37.

Институциональные группы являются частью правительственного механизма и пытаются оказывать влияние внутри этого механизма или через него. Они отличаются от заинтересованных групп тем, что не действуют автономно и независимо. Бюрократия и военные являются наглядным образцом институциональных групп. Действуя внутри политической системы, этот тип групп, в основном, использует методы inside lobbing (внутреннего лоббирования). Как считает Э. Хейвуд, в наибольшей степени институциональные бюрократические группы характерны для тоталитарных и авторитарных государств, где они являются главной формой артикуляции интересов.

Ассоциативные группы создаются людьми, которые объединяются для формирования ограниченных целей. Эти группы образуются на основе добровольного желания ее членов, хотя, по мнению Э. Хейвуда, они иногда имеют много общего с коммунальными группами.

Кроме классификации заинтересованных групп, стоит отметить и то, что лоббистская организация, которая используется группой давления, также не представляет собой однородную структуру, а состоит из нескольких уровней. Самый верхний уровень составляет адресат влияния, которым является тот или иной государственный институт или влиятельная фигура, правомочные принимать то или иное решение. Середину занимают профессиональные лоббисты, эксперты и консультанты, а основание состоит из самой группы давления.

В то же время в обществе, со сложной социально-политической структурой, где бюрократический аппарат имеет достаточно обширную разветвленную структуру, группам давления необходимо иметь несколько адресатов давления. Эти адресаты сами могут не иметь полномочия на принятие решений, но готовы выступать в качестве посредников в выражении групповых интересов перед лицом конечного государственного органа или персоны, имеющего прерогативы формировать политическое решение или законопроект. При этом сами адресаты влияния, как, например, отдельные чиновники высшего и среднего звена, могут и не быть профессиональными лоббистами, но воздействуя на властные институты, они, тем самым, осуществляют лоббизм. Таким образом: «…лоббизм можно рассматривать как явление лоббирования, то есть давления, влияния на власть, либо проведение властных решений в интересах определенной силы»38. При этом групповой интерес является ядром лоббизма, его «… исходной категорией, использование которой необходимо для описания лоббизма как системы, как политического института»39.

Механизм лоббизма достаточно прост. Его источником является та или иная группа давления, которая в качестве инструмента лоббирования может использовать как собственное лобби, состоящее из людей, имеющих «нужные» связи, так и нанимать платного профессионального лоббиста или же профессиональную лоббистскую организацию. Показательно в данном случае определение, выработанное Американской лигой лоббистов: «Лоббисты являются, прежде всего, экспертами в вопросах государственного управления – его структуры, программ, политики и законодательного процесса. Кроме того, будучи основным звеном связи с творцами политических решений, они органически включены в планирование и реализацию соответствующих стратегий достижения политических целей»40.

Стоит отметить, что состав лоббистов достаточно разношерстен по образованию или профессиональному опыту, но наиболее высокооплачиваемыми и преуспевающими являются те из них, кто до лоббистской деятельности имел богатый опыт работы в государственных структурах, а значит, знает все тонкости, ходы и нюансы работы госаппарата. Американский исследователь лоббизма Л. Милбрэт заявляет, что основной источник лоббистских кадров – «…это бывшие чиновники исполнительных и законодательных учреждений (бывшие сотрудники Белого дома, министерств, сената, члены палаты представителей и т.п.)»41. Классический случай для большинства лоббистов, которые выросли из политической и бюрократической шинели. «Грэнтем и Сеймур-Юр (Grantham and Seymour-Ure, 1990) рассмотрели списки высшего эшелона руководства 17 крупнейших лоббистских компаний: они воспринимались как списки политиков, причастных к формированию общественной политики государства, которые внутри своего круга просто поменяли место работы. Это подтверждает, что лоббистам очень хорошо известен процесс формирования политики и знакомы ключевые политические фигуры, и именно благодаря их знаниям и контактам доверители и нанимают их для лоббирования своих интересов. Джордан и Молони (1993) также проанализировали профессиональные биографии нанятых лоббистов и тоже обратили внимание на этот их статус «внутренних игроков». Несомненно, нельзя успешно лоббировать заказные интересы без знания системы формирования политики и личного знакомства с ее основными участниками. Из этого утверждения вытекает логический вывод относительно профессии лоббиста»42.

Фактически главная задача лобби той или иной заинтересованной группы заключается в том, чтобы найти необходимые точки доступа, через которые можно было бы оказывать целенаправленное воздействие. «Точкой доступа», как она трактуется американскими исследователями лоббизма, можно назвать любой элемент политической системы (государственный орган или его структурное подразделение, партийный механизм, выборы, должностное лицо, закон, процедуру, полномочие и т.д.), который обладает качествами, делающими его способным … сыграть существенную, а то и решающую роль в судьбе рассматриваемого законопроекта или административного акта»43.

Как считают многие политологи, именно от наличия множества точек доступа зависят благоприятные условия для лоббизма, а количество этих точек зависит от структуры и типа самой политической системы. В Соединенных Штатах политическая система опирается на принцип разделения власти, как по вертикали, так и по горизонтали, что создало необходимые условия для децентрализации государственной власти при одновременном усилении бюрократического аппарата. А это, в свою очередь, привело к появлению большого количества точек доступа, что превратило США в идеальную социально-политическую систему для различных лоббирующих групп, которые к тому же имели глубокие исторические традиции.

Ведущие американские специалисты по «Public relations» Дж. Вайт и Л. Мазур считали, что для определения нужного направления лоббирования и вычленения необходимых точек доступа следует учитывать следующие характеристики:

«1. Кто принимает решения по данному вопросу?

2. Кто, скорее всего, сможет поддержать позицию организации?

3. Кто, скорее всего, не сделает этого?

4. На кого следует воздействовать в качестве целевой аудитории, чтобы наилучшим способом продвинуть позиции организации?»44.

Но, несмотря на наличие большого количества точек доступа, не каждая группа давления имеет возможность добиться своих целей, это зависит от влияния самой группы, ибо, как отмечал Д. Трумэн, «…групповой доступ есть функция социального статуса»45. В свое время М. Олсон обосновал свой тезис о «неравновестности» политического влияния различных интересов и выделил особую категорию «привилегированных групп». Существенной характеристикой таких групп, по его мнению, является то, что они обладают большим финансовым, организационным, легитимным потенциалом и имеют возможность эффективно применить санкции против правительства и конкурирующих групп, в случае несоблюдения ее требований. Впоследствии, на уровне рядовых граждан и СМИ, рассуждения о могуществе и властной инклюзивности групп давления дало толчок к процессу демонизации лоббизма в общественном мнении как чужеродного явления в любой политической системе, фактически неподконтрольного обществу. Считалось, что «…демократия как власть народа все более подменяется властью различных групп «влияния»…»46. Это заставило некоторых политологов, в частности Д. Мак-Кэйя, прийти к выводу, что только правительство располагает властью, сопоставимой с влиянием мощных групп давления, особенно тех, которые представляют интересы крупного бизнеса.

В любом случае, чрезмерное влияние групп давления, еще в далеком 1966 году, заставило Самуэля Эдварда Файнера назвать совокупность этих теневых игроков «Анонимной империей» (The Anonymous Empire). А его призыв: «Света, больше света!»47 довольно актуален для многих политических систем, которые до сих пор сохраняют образ «черных ящиков».

«В существующем сценарии неравномерного распределения власти в обществе лоббирование может рассматриваться как своеобразный громоотвод, привлекающий к себе (возможно, в некоторых случаях и справедливо) общественные страхи по поводу могущественных частных интересов, которые занимают привилегированное положение по отношению к общественным интересам… Таким образом, «лекарство» – это полная прозрачность и подотчетность правительства и других структур власти… Например, Nolan Committee on Standards in Public Life (Комитет Нолана по стандартам общественной жизни, 1995) установил открытость как один из семи основополагающих принципов общественной жизни и призвал парламент Великобритании положить конец выполнению его членами платной работы для лоббистских групп, имеющих многих клиентов, и затребовал более детальный публичный регистр (перечень) их внешних интересов»48.

Но причисление групп давления к «анонимным империям», которые, как считалось, играли ключевую роль в процессе формирования основных положений внутренней и внешней политики государства, часто идущих в ущерб интересам общества, заставило исследователей обратить внимание на действительную роль различных групп давления в политической системе, на ту функциональную нишу, которую они занимают в структуре социальных интеракций, и на действительное, а не мнимое, участие в процессе принятия политических решений.

1.2. «Черный ящик». Политическая система и группы давления

Изучение пространства группового участия шло параллельно и нераздельно с разработкой основных теорий политических систем. Главной задачей этих исследований было не только создание методологической основы для проведения социального и политического анализа всех существующих связей и отношений между политическими акторами, выявления общих закономерностей в развитии политических систем, но и выработка прикладного, практического механизма использования теоретических средств, для решения возникающих политических проблем. Исходя из этого, практически невозможно вычленить ролевую функцию групп давления в политической системе без серьезного рассмотрения функциональных характеристик последней. Это то же самое, что пытаться изучать звезды или «черные дыры» в отрыве от Вселенной, которая их порождает.

На данный момент не существует единой теории политической системы, по причине наличия давней традиции поливариантности в мировой и, в особенности, западной политической науке, в процессе выработки представлений о различных сторонах политического развития. Но наибольшую разработанность теория политических систем получила в рамках структурно-функционального анализа Д.Истона, в основу которой легла общая теория систем А.Богданова и Людвига фон Берталанфи, а также теория социальной системы Т.Парсонса. Впоследствии она получила развитие в кибернетической модели К.Дойча.

Д.Истон основательно углубил и разработал предыдущие научно-теоретические наработки, которые рассматривали политическую систему не в статике, а в перманентной динамике взаимодействий различных ее частей. Особенностью структурно-функционального анализа (и его главным отличием от институционального метода) в исследовании политической системы является акцентирование внимания не на совокупность субъектов и объектов системы, а на их взаимодействие во внешней окружающей среде и на их реакцию по отношению к тем импульсам, которые из нее исходят. Для этого необходимо было разбивать прежнее монолитное представление о политической жизни как результате взаимоотношений по линии «государство – общество», вычленяя отдельную категорию «политическая система» и разбивая общество на активно взаимодействующие подсистемы.

Еще Т.Парсонс, рассматривая социум как социальную систему, выделял четыре входящих в нее подсистемы: экономическая (функция адаптации), политическая (функция целедостижения), институты социализации (функция латентности) и социальное сообщество (функция интеграции). Система и ее подсистемы являются открытыми, что обуславливает их активное взаимодействие друг с другом. Общую характеристику этих интеракций Т.Парсонс рассматривал в экономических категориях «затраты» и «продукт», когда первое идет в обмен на второе, чем и обеспечивается нормальное функционирование всей социальной системы. Здесь опять вспоминается Адам Смит с его теорией прирожденной склонности человека «…меняться, выменивать, обменивать один предмет на другой»49.

Власть как фундаментальную категорию политики Т.Парсонс определял в качестве орудия обмена между системой и подсистемой, сравнивая ее с функцией денег. Но Т.Парсонс заложил лишь фундамент системного анализа по отношению ко всему обществу, не углубляясь в анализ непосредственно политической системы, ее выделения из социальной системы и выработку представлений об основных ее функциях, задачах и механизмах взаимодействия с другими подсистемами и окружающей средой. Такую задачу выполнил Д.Истон, который приложил общую теорию систем к анализу политики.