Полная версия

Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное

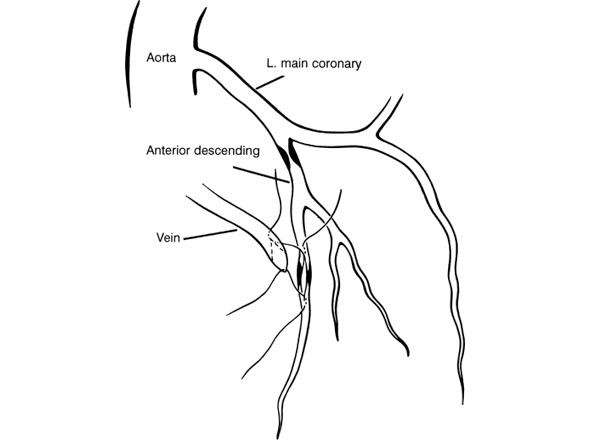

Рис. 14. Метод реваскуляризации миокарда В. Д. Джонсона заключается в следующем. Венозные шунты обычно анастомозируются с неизмененной областью коронарных артерий за бляшкой. Однако если на протяжении артерии имеется еще бляшка, то артериотомию проводят через нее, рассекая полностью до неизменной стенки в обоих направлениях. Анастомозирование аутовеной осуществляется по типу шунт-пластики. При прогрессировании атеросклероза такой маневр позволяет сохранить двунаправленный кровоток в коронарной артерии через шунт. Адаптировано из Ann. Surg.1969;№.-3; P: 171:460.

Однако первое время Д. Джонсон также отдавал предпочтение аутовенозному шунтированию, а левую внутреннюю грудную артерию использовал только для непрямой реваскуляризации по методу Вайнберга (рис. 14).

В отличие от своего аргентинского коллеги, Джонсон пошел дальше, начав разработку вопросов множественного аортокоронарного шунтирования. Обоснованно полагая, что наилучшим эффект от операции будет при шунтировании всех пораженных коронарных артерий и их ветвей, Дадли Джонсон развивал концепцию полной реваскуляризации миокарда. Ему принадлежит идея последовательного или, как его еще называют, секвенциального коронарного шунтирования, при котором посредством одного кондуита путем формирования промежуточных анастомозов по типу «бок в бок» кровоток может быть восстановлен в двух и более коронарных артериях.

Впервые аутовенозное секвенциальное коронарное шунтирование было выполнено в апреле 1970г. бригадой хирургов во главе с Джонсоном и описано в статье, опубликованной в 1971 г., первым автором которой значился Роберт Флемма. В публикации была показана перспективная возможность наложения последовательных анастомозов одного шунта с двумя коронарными артериями, а также использования аутовенозных Y- конструкций при множественном аортокоронарном шунтировании. Идея была тут же подхвачена, и уже годом позже Томас Бартли и Вилфред Бигелоу также представили результаты выполнения 130 процедур «множественного последовательного анастомозирования» при использовании венозных кондуитов. Авторы шунтировали до четырех артерий одной аутовеной.

Уже в 1973 г. Дадли Джонсон впервые использовал левую внутреннюю грудную артерию для секвенциального шунтирования диагональной ветви и передней нисходящей артерии.

В 1975 году C. Ченвечай ввел понятие «мостовидный шунт» (bridged-graft). В статье этого автора сообщалось о 250 операциях, во время которых он накладывал с помощью одного венозного шунта два дистальных анастомоза с рядом расположенными коронарными артериями. Один из анастомозов выполнялся по типу «бок в бок», другой по типу «конец в бок». При таком шунтировании две коронарные артерии связывались одним венозным шунтом, образно – «мостом». При наложении «мостовидных шунтов» автор преследовал цель уменьшить число проксимальных анастомозов, сократить время операции и повысить проходимость шунтов за счет увеличения объемной скорости кровотока по ним.

В 1976 году Вильям Севелл опубликовал статью, в которой детально описал технику секвенциального шунтирования. Особое внимание он уделял длине участков трансплантата в промежутках между анастомозами с коронарными артериями, что, по его мнению, влияет на качество функционирования шунта. В. Севелл ввел понятие «змеевидный шунт» (snake-graft), подчеркнув особенность выполняемого им секвенциального шунтирования: в промежутках между последовательными анастомозами шунт должен лежать свободно, извиваясь как змея.

Были заявлены и другие точки приложения секвенциального шунтирования, например, «прыгающие шунты» (jump-graft). Они использовались при поражении одной коронарной артерии на двух уровнях. Анастомоз по типу «бок в бок» накладывался выше, а анастомоз по типу «конец в бок» ниже места стеноза одного сосуда, сам трансплантат как бы «перепрыгивал» через место нарушенной проходимости коронарной артерии.

То в одном, то в другом журнале появлялись все новые передовые статьи на тему секвенциального шунтирования. Авторы предлагали всевозможные варианты и технические приемы. Не все из них прижились. Так, Лоренс Гровс в 1973 году сообщил об использовании так называемого «подковообразного шунтирования», при котором между трансплантатом и аортой накладывался анастомоз по типу «бок в бок» таким образом, чтобы оставалось два колена, которыми трансплантат анастомозировал с коронарными артериями. Позже от подобных шунтов отказались из-за частых тромбозов по причине наличия в венах клапанов.

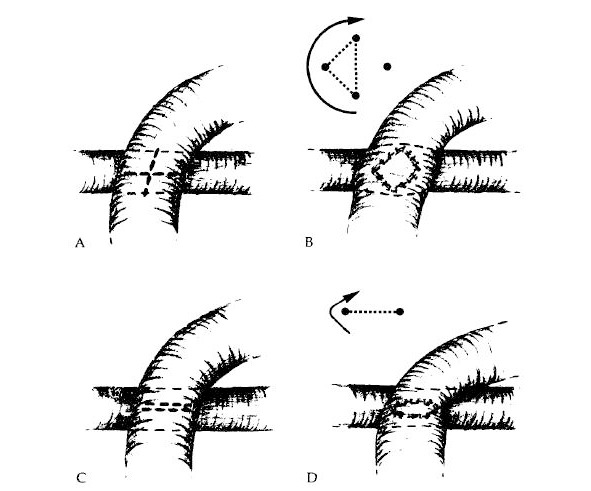

А некоторые технические приемы оказались даже очень удачными и востребованы сегодня. Так, В 1975г. Дж. Б. Гроу и С. О. Брантиганом была описана техника создания ромбовидных сосудистых соустий по типу «бок в бок», получивших за свою конфигурацию название ромбовидных, или анастомозов по типу «бриллиантовой грани» (diamond shape). В практике коронарной хирургии такие анастомозы впервые применил Клод Грондин (рис. 15). Результаты свои операций он представил в 1977 году.

Коронарные хирурги также охотно приняли на вооружение для шунтирования использование Y- образных кондуитов, которые представляли собой либо естественные венозные бифуркации, либо конструкции из двух сегментов вен, связанных посредством анастомоза «конец в бок».

Рис. 15. Из описания техники выполнения анастомоза «бок в бок» по типу бриллиантовой грани Клодом Грондином (1977 год) следует, что для формирования ромбовидного анастомоза необходимо расположить аутовену и коронарную артерию перпендикулярно друг к другу. Венотомию необходимо выполнить перпендикулярно оси артерии (А), а шов наложить параллельно этой оси (В). Просвет анастомоза получается достаточно широким в сравнении с параллельной конфигурацией анастомоза (C, D).В таких анастомозах за счет трех точек фиксации (стрелка на рисунке В). Ann.Thorac.Surg. 1977; №.– 1; P: 1—8.

Если аутовенозное коронарное шунтирование очень быстро и прочно вошло в повседневную практику кардиохирургов, то для внедрения аутоартериальной реваскуляризации потребовалось больше времени, хотя все предпосылки для этого уже имелись. Достаточно вспомнить, что, разрабатывая в эксперименте операцию обходного шунтирования коронарных артерий, Алексис Каррель использовал трансплантат сонной артерии. Хотя сегодня сонную артерию в качестве шунта, тем более взятую от донора, не используют, сам факт применения артерии уже на ранних этапах развития коронарной хирургии остается важным.

К идеям Карреля в начале 50-х годов вернулся Гордон Мюррей. В 1954 году он опубликовал статью, в которой описал не только разработанную им операцию подключично-коронарного шунтирования, но и (что, по сути, явилось повторением опытов Карреля) представил разработку операции аортокоронарного шунтирования сегментом из наружной сонной артерии собаки.

В это же самое время, т.е. в 1953 году, коллега Г. Мюррея по университету в Торонто, профессор клинической хирургии Уильям Мастард в клинике провел операцию каротидно-коронарного шунтирования. Примечательно, что в качестве кондуита он использовал артерию, а именно сонную артерию. Уильям Мастард выполнял эту операцию с применением всех возможностей хирургии того времени – умеренную гипотермию и продолжительную перфузию дистальной бранши коронарной артерии. Однако больной не перенес операцию.

И как уже упоминалось ранее, знаковым стал 1964 год, когда В. И. Колесов выполнил первые успешные операции аутоартериального коронарного шунтирования, используя внутреннюю грудную артерию «на ножке». Американский хирург Джордж Грин в 1968 году обобщил результаты операций с применением левой внутренней грудной артерии в группе из 165 пациентов. Все указывало на выполнимость подобных вмешательств, их безопасность. Но кардиохирурги продолжали упорно использовать аутовену при большинстве операций.

Попробуем разобраться, в чем была причина такого «упрямства». Прежде всего, венозный шунт легко подготовить. Диаметр достаточный для хорошего кровотока. Стенка аутовены позволяет манипулировать без риска ее расслоения. Формирование анастомозов несложное. Да и особого увеличения не нужно, а ближайшие результаты операций очень хорошие. То ли дело внутренняя грудная артерия! А ведь ее еще и выделить нужно суметь. Да не повредить, не вызвать спазм или внутристеночную гематому. Очень уж это деликатный шунт.

И подобное положение вещей сохранялось до тех пор, пока не стали появляться и анализироваться отдаленные результаты операций. Всеобщее внимание привлекло исследование доктора Флойда Лупа из Кливлендской клиники, опубликованное в 1986 году. Оказалось, что шунтирование, выполненное с применением внутренней грудной артерии, увеличивает 10-летнюю выживаемость и снижает частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Группы пациентов по числу вошедших в них участников, результаты операций которых сравнивал автор, были куда как более внушительными. Это 2306 больных, у которых использовался маммарный шунт, и 3625 пациентов с только аутовенозными шунтами. Как же были удивлены сторонники аутовенозного шунтирования, когда узнали, что к концу 10-летнего периода наблюдения в группе пациентов, оперированных без использования внутренней грудной артерии, в 1,61 раза была выше летальность, в 1,41 раза чаще развивался инфаркт миокарда, в 2 раза чаще требовалась повторная операция и в 1,27 раза чаще наблюдались неблагоприятные сердечно-сосудистые события.

Окончательное преимущество внутренней грудной артерии над аутовеной было подтверждено после исследования их отдаленной проходимости. Через 10 лет проходимость левой внутренней грудной артерии достигает 95%, а аутовен лишь 50%. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений, что левую внутреннюю грудную артерию использовать нужно. И до сих пор это «золотой стандарт» коронарного шунтирования.

В 1999 году Брюс Уитни Литл все из той же Кливлендской клиники опубликовал результаты очень крупного исследования, охватившего 10-летний послеоперационный период. На этот раз шло сравнение двух групп пациентов. В первую вошли 8123 человек, коронарное шунтирование которым было выполнено с применением одной маммарной артерии с аутовенозными шунтами или без них. Вторую группу составили 2001 больной, оперированный с использованием и правой и левой внутренней грудной артерии, и, если необходимо, аутовен. Т.е. впервые в крупном исследовании оценивались результаты биммамарного шунтирования. И оказалось, что применение второй внутренней грудной артерии значительно сокращает летальность, частоту повторных операций и необходимость эндоваскулярного лечения.

Столь обнадеживающие результаты операций с применением внутренних грудных артерий побудили к поиску и иных артериальных кондуитов.

Еще в 1967 году Чарльз Бейли впервые предложил использовать правую желудочно-сальниковую артерию для реваскуляризации миокарда по методу Вайнберга как альтернативу внутренней грудной артерии.

А в 1987 году Джей Пим впервые использовал правую желудочно-сальниковую артерию «на ножке» для шунтирования правой коронарной артерии. В этом же году Г. Сума и Г. Фукумото этим же сосудом выполнили шунтирование передней нисходящей артерии. В 1989 году Флойд Луп с коллегами провели операции и представили результаты коронарного шунтирования с помощью правой желудочно-сальниковой артерии не только «на ножке», но и путем использования ее свободного трансплантата. В начале 90-х годов отмечался пик применения этого кондуита. Правую желудочно-сальниковую артерию стали считать трансплантатом выбора при шунтировании системы правой коронарной артерии. Однако появление сообщений о некоторых недостатках этого кондуита послужило поводом к более сдержанному к нему отношению.

Использование лучевой артерии для шунтирования коронарных артерий первоначально было связано с плохими клиническими результатами. В 1973 году французский хирург Алан Карпантье впервые предложил использовать лучевую артерию в качестве кондуита для реваскуляризации коронарных артерий. Он выполнил несколько таких операций, однако практически у всех пациентов в послеоперационном периоде произошла окклюзия шунтов, отмечался возврат стенокардии. Именно высокая частота закрытия шунта из лучевой артерии была причиной долгого отказа от использования этого кондуита. Однако спустя 18 лет у одного из пациентов контрольная коронарография выявила полную проходимость шунта лучевой артерии. Отношение к использованию лучевой артерии было пересмотрено. Установили и причину раннего закрытия таких шунтов: тромбозы были связаны с развитием выраженного спазма сосуда. Разработка схем антиспастической терапии с использованием антагонистов кальция в послеоперационном периоде позволила значительно улучшить результаты операции. Сейчас лучевая артерия считается одним из лучших кондуитов в коронарной хирургии.

На разных этапах развития коронарной хирургии для аутоартериального шунтирования предлагались к использованию глубокая артерия бедра, локтевая артерия, межреберные артерии, грудоспинная артерия, нижняя надчревная артерия. Однако в связи с трудностями их выделения, несоответствием в части случаев диаметров с коронарными артериями и другими аспектами применение этих артерий практически ушло из арсенала средств коронарных хирургов.

Забегая вперед, все же стоит обмолвиться, что аутовена не только не исчезнет из арсенала коронарных хирургов, но даже станет способной конкурировать с внутренней грудной артерией! Впрочем, об этом чуть позже. Пусть интрига сохраняется…

Глава 5. Коронарная хирургия сегодня

В современной коронарной хирургии нашли применение все проверенные временем варианты вмешательств на коронарных артериях: пластическая и реконструктивная хирургия коронарных артерий в сочетании с эндартерэктомиями или без, а также операции коронарного шунтирования. Основные методы и техника коронарной хирургии с момента ее становления претерпели неоднократные изменения, и только те из них, что оправдали себя хорошими результатами, входят в арсенал кардиохирургов.

В настоящее время принято считать, что операция на коронарных артериях является вариантом микрохирургического вмешательства. Сейчас это воспринимается как должное. Ни одна операция на коронарных артериях не обходится без увеличительной оптики, специального инструментария и тонкого шовного материала. Однако единодушие хирургов в этом вопросе было достигнуто не так быстро, как может показаться.

Так, в 1968 году Джордж Е. Грин в клинике Нью-Йоркского университета впервые при операциях маммарокоронарного шунтирования использовал увеличительную оптику, а именно – операционный микроскоп. Отрабатывая технику вмешательства, первые свои операции он выполнял на собаках. Изначально не имея отношения к кардиохирургии и будучи специалистом в совершенно другой области (в хирургии головы и шеи), Грин в достаточной мере обладал навыками работы с операционным микроскопом и микрососудистой техникой, применив их для коронарного шунтирования (рис. 16). Это позволило добиться высокой точности при выполнении маммарокоронарных анастомозов. Обобщая опыт своих экспериментов, Грин заявил, что анастомозы с диаметром сшиваемых сосудов 1 мм следует накладывать под микроскопом.

С определенной долей сомнения к использованию увеличительной оптики отнесся пионер аортокоронарного шунтирования Рене Фавалоро, хотя и находился под очень большим впечатлением от великолепных результатов доктора Джорджа Грина. Под его влиянием он начал применять прямое маммарокоронарное шунтирование. Фавалоро несколько раз встречался с Джорджем Грином. Во время одной из последних встреч Грин дал Фавалоро 100 часов для освоения операционного микроскопа, который имелся в его лаборатории для наложения маммарокоронарного анастомоза. Однако Фавалоро решил, что операционный микроскоп никогда не станет популярным в операциях коронарного шунтирования, и потому не использовал его для выделения маммарной артерии и наложения анастомоза ее с передней нисходящей артерией.

Рис. 16. Джордж Грин (слева) во время операции коронарного шунтирования с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа (1971 г).

Все же, когда Фавалоро ушел из Кливлендской клиники, Флойд Луп стандартизировал использование увеличительной оптики и продемонстрировал ее преимущества на отличных отдаленных результатах операций. Пожалуй, это стало некоторым компромиссом, поскольку многие видные хирурги того времени вообще не использовали увеличительную оптику при коронарном шунтировании. Тот же Флойд Луп, дискутируя с Джорджем Грином, представившим в 1972 году результаты 165 операций маммарокоронарного шунтирования, выполненных с применением операционного микроскопа, говорил: «Хотя мы и разделяем энтузиазм доктора Грина в отношении этой процедуры, но наша техника выполнения операции отличается тем, что мы не используем большого увеличения. На самом деле, при выполнении таких анастомозов мы вообще не применяем средства оптического увеличения. Мы полагаем, что диаметр коронарной артерии, а не внутренней грудной артерии является основным фактором, определяющим необходимость увеличения. В большинстве случаев диаметры основных коронарных артерий более 1 мм и увеличительная оптика просто не нужна».

Если бинокулярные лупы с трех-шестикратным увеличением имеются в арсенале каждого современного коронарного хирурга, то использование операционного микроскопа часть из них считает излишним. В нашей стране внедрение микрохирургии в коронарную хирургию связано с именами академика РАН Рената Сулеймановича Акчурина и профессора Андрея Андреевича Ширяева. Под их руководством с 1985 года в отделе сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса в Москве (ныне – «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии») в абсолютном большинстве вмешательств на коронарных артериях используется операционный микроскоп, специально разработанный микрохирургический инструментарий и тончайший шовный материал (рис. 17). Многочисленными исследованиями сотрудников отдела были показаны преимущества использования микрохирургической техники и микроскопа в коронарной хирургии.

В то же время Р. С. Акчурин и А. А. Ширяев отмечают, что широкого внедрения в клиническую практику микрохирургической техники и использования операционного микроскопа не произошло. По мнению авторов, это связано как со сложившимися традициями, так и с необходимостью специального обучения коронарных хирургов навыкам микрохирургии и работе в условиях непрямого видения, являющегося отличительной особенностью операционного микроскопа. Тем не менее, сегодня микрохирургическую технику и операционный микроскоп при коронарном шунтировании применяют и в таких крупных российских медицинских центрах, как Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве, Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Рис. 17. Коронарное шунтирование с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа (хирургическая бригада в составе Р. С. Акчурина, Д. М. Галяутдинова, М. Р. Османова).

Другой тенденцией современной коронарной хирургии является стремление к отказу от искусственного кровообращения при коронарном шунтировании. Сегодня это целый концептуальный подход, возникший из теории о вреде искусственного кровообращения для организма человека, экономической выгоде операций на работающем сердце и т. п.

Возврат к коронарному шунтированию без искусственного кровообращения с одной стороны является повторением того, с чего начиналась вся коронарная хирургия, а с другой – это своеобразное признание преждевременности суждения об операциях на работающем сердце как об ошибочном подходе. Достаточно вспомнить комментарий, сделанный главным редактором американского «Журнала грудной и сердечно-сосудистой хирургии» Брайоном Блэйдсом к статье В. И. Колесова, опубликованной в 1967 году: «Мнение профессора В. И. Колесова относительно лечения стенокардии, представленное в этой статье, разнится с представлениями большинства американских хирургов». Хотя впоследствии этот прохладный отзыв связали не с возможностью успешного маммарокоронарного шунтирования на работающем сердце, а с тем, что В. И. Колесов не использовал коронарную ангиографию для выявления поражений коронарных артерий, применяя простую пальпацию во время операции и электрокардиографию.

Первую свою операцию по наложению маммарокоронарного анастомоза, выполненную 25 февраля 1964 года, В. И. Колесов провел без искусственного кровообращения через левую боковую торакотомию в пятом межреберье. Сейчас для обозначения подобного вмешательства во всем мире пользуются термином, предложенным Ф. Бенетти, – «минимально инвазивное прямое шунтирование коронарных артерий» («minimally invasive direct coronary artery bypass surgery»), известное под аббревиатурой MIDCAB.

В 1975 году хирурги из Ванкувера В. Трапп и Р. Байсарья для предотвращения побочных эффектов, связанных с повреждающим действием искусственного кровообращения на кровь и организм больного, предложили оригинальную технику операции, известную сейчас как «off-pump» (т.е. коронарное шунтирование без искусственного кровообращения). Чтобы избежать гемодинамической нестабильности, связанной с региональной ишемией во время наложения дистальных анастомозов, авторы помещали в дистальный конец шунтируемой коронарной артерии специальную полую иглу для продолжительной перфузии. Проксимально канюля соединялась с восходящей аортой, а дистальный ее конец мог использоваться как для антеградной, так и для ретроградной перфузии коронарной артерии, подвергающейся вмешательству (рис. 18). Во всех своих операциях Трапп и Байсарья использовали в качестве доступа к сердцу срединную стернотомию. Позже авторы сообщили о результатах 63 операций, проведенных без искусственного кровообращения. Лишь один пациент в послеоперационном периоде скончался от инсульта.

Долгое время операции без искусственного кровообращения выполнялись при одно-двухсосудистых поражениях, при этом исключались вмешательства на коронарных артериях задней поверхности сердца. Сложности с шунтированием сосудов именно этой локализации были решены после появления первых стабилизаторов миокарда для «off-pump». Любопытно, что до появления стабилизаторов миокарда на рынке медицинского оборудования в середине 90-х годов многими хирургами уже применялись их самодельные прототипы. Так в 1975 году профессор хирургии Монреальского Института сердца Пьер Грондин разработал собственный стабилизатор для выполнения операций на коронарных артериях (рис. 19).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.