Полная версия

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

В сборнике, составленном в 1785 году известным витебским купцом-старовером, писателем, краеведом и собирателем древностей Иваном Ивановичем Собольщиковым (1763—1836), говорится о «Колпинском собрании» – собрании 17 наставников старообрядцев-беспоповцев, состоявшемся 1 октября 1751 года в окрестностях деревни Колпино (впоследствии в составе Себежского уезда Витебской губернии). В заключительном документе говорилось: «…было у нас общее собрание в Польше, во обители, о церковных вещах. Присовещали общим отеческим и братским советом подтверждение нашея христианския веры, дабы нам последовати прежним страдальцам и чтителям». По мнению единоверческого священника и одного из первых историков старообрядчества Витебской губернии Василия Волкова (Волковича), «указание в предисловии на обитель, как на место, где 1-го октября 1752 года был собор Федосеевцев, дает нам полное право заключать, что собор тот был действительно в Витебской губернии, в Себежском уезде, внутри нынешнего Колпинского православного прихода, в 10-ти верстах от самой церкви, во обители, которая по разным политическим и местным обстоятельствам, с того времени, в течении ста слишком лет, потеряла свой характер и сделалась почти деревнею, но и до ныне носит имя обители и населена Федосеевцами обоего пола более 60-ти душ. Обитель эту в настоящее время окружают деревни: Стайки, Жолобно, Анишково, Поддача, Голубово, Сеньково, Давидово и Островно. Во всех этих деревнях Федосеевцев, относящихся к обительскому наставнику, как духовнику на всю окружность, обоего пола до 400 душ, кроме жителей самой обители»46.

О том, что данный собор проходил именно в Себежском уезде, говорит и рукопись Покрово-Норского монастыря 1834 года: «Егда бысть собор за Рубежем, в Польше, в Себежском уезде во обители в лето 7260-е октября 1-го дня»47. Эту же мысль подтверждает и историк П. Иустинов: «Несомненно центр Польской федосеевщины – хотя бы на протяжении с 1739 по 1751 год – не перемещался, и поэтому „Обитель“, в которой составлен „Польский устав“, и дер. Давыдово должны были находиться где-либо близко одна от другой»48. Как нам известно, в деревне Обитель (Себежская, или Заполоцкая Обитель) на протяжении XVIII—XIX веков существовал крупный духовный центр старообрядчества с общественной моленной, построенной до 1826 года и потому избежавшей закрытия в самые мрачные гонительные времена царствования Николая I.

28 мая 1772 года, по соглашению с Австрией и Пруссией, России были возвращены Витебские и Могилевские земли, в том числе и Невель. В связи с этим неизбежно изменилась и жизнь местных староверов. Указом Сената от 23 октября 1772 года было объявлено об образовании Псковской губернии, с центром в городе Опочке, в которую вошли 5 провинций: Псковская, Великолукская, Двинская, Полоцкая, Витебская. Указом Екатерины II от 14 декабря 1772 года Витебская, Полоцкая и Двинская провинции были причислены к Псковской епархии. Сенатским указом местечко Невель в 1773 году было преобразовано в город. Он стал центром Невельского уезда, который первоначально входил в Полоцкую провинцию Псковской губернии; при этом уезд входил в черту оседлости. В 1778 году был утвержден план города, а в 1781 году – его новый герб.

24 августа 1776 года Екатерина II издала указ «Об открытии Полоцкой и Псковской губерний». Полоцкую губернию образовали Двинская, Полоцкая и Витебская провинции. 22 марта 1777 года Полоцкая губерния была разделена на одиннадцать уездов, в число которых вошел и Невельский уезд. 10 января 1778 года был издан штат Полоцкого наместничества; Невель показан в числе уездных городов этого наместничества.

6 мая 1788 года именным указом, данным Синоду «О разделении епархий сообразно с разделением губерний» границы Санкт-Петербургской, Новгородской и Псковской епархий устанавливались в соответствии с границами этих губерний для «удобнейшего управления церквами». Указом от 12 декабря 1796 года Полоцкая и Могилевская губернии были объединены в Белорусскую губернию, в состав которой вошел Невельский уезд. 20 февраля 1802 года, по докладу Сената, в Белорусской губернии были учреждены Могилевская и Витебская губернии. При издании штата Витебской губернии 12 июля 1802 года Невель назначен уездным городом этой губернии.

Память о том, что земли эти когда-то принадлежали Польше, сохранялась среди местных староверов вплоть до недавнего времени, что отразилось в самоназвании: жители деревень, располагавшихся на юг от озера Язно, которое некогда служило границей двух государств, продолжали называть себя «поляками», в противоположность своим северным соседям, которых именовали, как и всех псковичей, «скобарями».

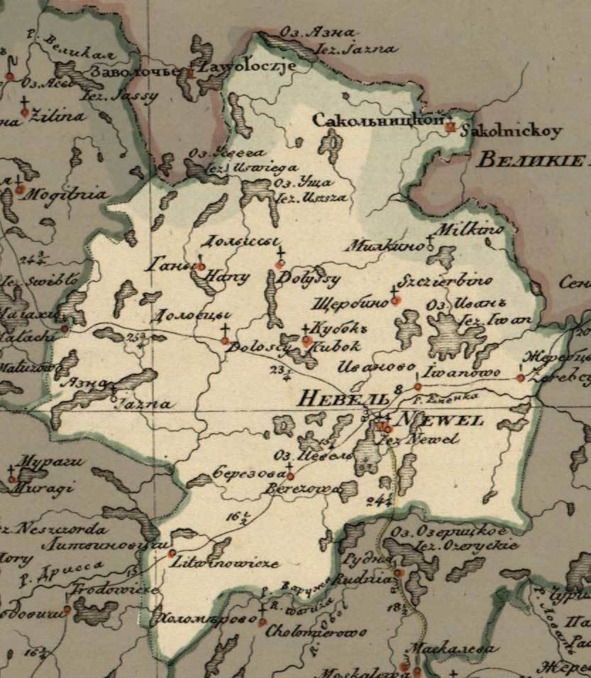

Карта Полоцкого наместничества. 1792 г.

После присоединения земель Невельского уезда к Российской империи жизнь местных староверов изменилась. Развитие старообрядчества в Российской империи всегда находилось под пристальным вниманием правительства. Либеральная политика Екатерины II и Павла I по отношению к старообрядцам продолжалась и в царствование Александра I (1801—1825). В циркулярном письме всем губернским начальникам от 19 августа 1820 года задачи правительства в отношении старообрядчества формулировались следующим образом: «Раскольники не преследуются за мнения их секты, относящиеся до веры, и могут спокойно держаться сих мнений и исполнять принятые ими обряды, без всякого, впрочем, публичного оказательства учения и богослужения своей секты… ни под каким видом не должны они уклоняться от наблюдения общих правил благоустройства, законами определенных»49. Считая староверие сектантством, которое со временем должно быть полностью изжито, и называя послабления послепетровского времени «мнимыми правами» старообрядцев, правительство Александра I, тем не менее, не желало начинать новых гонений. В государственном законодательстве этого времени ярко выразился тот же принцип, по которому господствующая церковь решилась на учреждение единоверия – «терпимость без признания».

В этом смысле характерно одно дело 1811 года из Канцелярии Синода. Крестьяне-староверы Витебской губернии обратились к властям с жалобой, суть которой изложена в следующем документе:

«Живущие старообрядцы, в белорусской витебской губернии, в разных уездах.

1-е

Принуждаются что б ведением были подчинены духовному начальству.

2-е

в духовной заказ ежегодно подавать им переписи поданным двум формам. 1-я о родившихся, умерших и браком сочетавшихся. 2-я великопостная роспись.

Просят как от духовнаго ведения и начальства так от великопостных и браком сочетавшихся росписей их освободить. По примеру протчих старообрядцов»50.

На имя архиепископа Могилевского Варлаама, в чьем ведении тогда находились земли Витебской губернии, 28 марта 1811 года под грифом «секретно» из Синода (по-видимому, от обер-прокурора, но не подписано) было отправлено следующее указание:

«Дошло до сведения моего, что живущие в разных уездах Витебской губернии старообрядцы принуждаются якобы Православным Духовным Начальством ежегодно подавать в Консисторию исповедныя росписи и по форме табели о родившихся, браком сочетавшихся и умерших.

Я совершенно полагаюсь на Архипастырскую бдительность вашу о мире церкви святой, и удостоверен, что ваше преосвященство не допустите делать принуждение таким людям коих обращать на путь истинной надлежит духом кротости и долготерпения, предоставляя собственной их доброй воле познать со временем невежество свое; дабы отринув мечты, восприять истинны православной веры.

Не излишним однако ж считаю приватно списаться с вами; не случилось ли подлинно чего похожаго на дошедшие до сюда слухи, и в каком виде сие обстоятельство?..»51

На практике же политика правительства выражалась в том, чтобы «не замечать» старообрядчества. Старообрядцы также не должны были лишний раз напоминать о своем существовании. Во избежание «оказательства раскола» они были лишены возможности ходить крестным ходом вокруг своих храмов даже на Пасху, а старообрядческие духовные лица не имели возможности вне храма носить подобающую их сану одежду. Они могли собираться на общую молитву, но так, чтобы никто их не видел, могли содержать моленную, но так, чтобы по виду здания или по колокольному звону нельзя было определить, что это именно храм. Но несмотря на такое полулегальное положение, старообрядцы много строили: появлялись новые храмы и даже целые монастыри с многочисленными насельниками.

С началом правления Николая I (1825—1855) уже были забыты все помыслы о реформах и воцарилась неудержимая реакция. Старообрядцы лишились всех льгот, предоставленных им прежними царями: они снова были лишены прав гражданства, а главное – возможности открыто совершать богослужение на своей Родине. А ведь именно богослужение и было тем основным стержнем, вокруг которого формировалась вся старообрядческая культура с ее отличительными особенностями. Без преувеличения можно сказать, что основой старообрядческого мировоззрения и деятельности является богослужение.

Понимание своей жизни как служения (а в конечном итоге – Богослужения) вообще было характерно для сознания Средних веков: так жили и чувствовали не только на Святой Руси, но и в Европе, – пока она продолжала оставаться христианской. И для старообрядцев, ставших преданными хранителями ценностей Святой Руси, это понимание оказалось как нельзя более близким. Отсюда – особенно внимательное отношение к внешним формам богослужения как к необходимой составляющей веры в Живого Бога. «Богослужение – сотворчество Бога и верующего во Христа человека… Только посредством правильного, то есть православного богослужения возможно достижение единства Бога и народа. Богослужение определяет духовную преемственность поколений. Богослужение не заканчивается в церкви. Религиозным мироощущением освящается и быт христианина, в котором также присутствует богослужение. Только через сохраненное православное богослужение, только через правильное прославление Бога возможно не только удержание, но и созидание. Вот почему нужно было держаться за богослужение. Сохраняя богослужение, старообрядцы сохраняли Веру, сохраняли Святую Русь»52.

И в этом смысле в богослужении не может быть ничего случайного и необязательного. Мысль о том, что в церковных таинствах и обрядах можно выделить «внешнее» (якобы несущественное) и «внутреннее» (составляющее их суть), вообще была чужда святоотеческой традиции и явилась позднейшим плодом схоластических штудий выпускников духовных академий. Это был чисто протестантский подход, который привился в отечественном богословии в результате никоновско-петровской «реформации». Что касается традиционного православного сознания, то для него всегда было характерно понимание равночестности вербальных (то есть словесных) и невербальных способов выражения религиозной истины. Еще апостол Павел писал, что Бог явил людям знание о Себе не только в словах Откровения, но и во множестве иных, не словесных материальных форм, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20). Отсюда, далеко не случайно, что «при всем почтении христианства к слову, в космосе христианской культуры значительное место занимает гармония всех символических форм выражения истины, среди которых иконопись, церковная гимнография, композиторское искусство, архитектура»53.

Император Николай I

В николаевское царствование новь принимаются законы, лишающие староверов элементарных прав. С 1834 года старообрядцам запрещено вести метрические книги (раньше выписки из них являлись юридическим документом и заменяли собой паспорт) – таким образом, староверы оказывались вне закона. Не признавались старообрядческие браки, а дети староверов являлись по законам того времени незаконнорожденными. Они не имели прав ни на наследство, ни на фамилию отца. С каждым годом «стеснительные меры против старообрядцев» только увеличивались: моленные и часовни, построенные и украшенные старообрядцами, стали отбирать и передавать единоверцам. В 1835 году был издан указ о разделении старообрядцев на: 1) самых вредных, куда были отнесены сектанты и старообрядцы, не признававшие браков и молитв за царя; 2) вредных – все остальные безпоповцы и 3) менее вредных – поповцев.

Правительством для борьбы со старообрядчеством создавались различные «секретные совещательные комитеты» с центральным комитетом в Петербурге, занимавшиеся слежкой и контролировавшие жизнь староверских общин с целью их подавления и закрытия (указ Николая I о создании секретных комитетов вышел 3 ноября 1838 года). Эти комитеты состояли из местного губернатора, епархиального архиерея, председателя государственных имуществ и жандармского офицера. Само существование подобных комитетов и их совещания должны были оставаться в тайне. Все дела, касавшиеся «раскола», велись под грифом «секретно». 8 декабря 1846 года такой секретный комитет был учрежден в Витебске, причем кроме установленных членов в суждениях и направлении дел этого комитета должен был принимать участие и витебский генерал-губернатор.

В 1823 году в Невельском уезде, по официальным данным (часто весьма далеким от полноты), значилось 540 старообрядческих семейств. Из них беспоповцев – 1548 душ мужского пола и 1848 женского, поповцев – 124 души мужского пола и 141 женского54. В 1826 г. «безпоповщины молящейся за царя и приемлющих брак» значится 163 души мужского пола и 172 женского – разных сословий, и 1185 душ мужского пола и 1368 женского – помещичьих крестьян; «старообрядцев приемлющих священство» – 122 души мужского пола и 136 женского (помещичьих крестьян)55.

В «Ведомости о расколах разных сословий и сект, находящихся в Невельском уезде за 1841 г.» перечисляются три старообрядческих согласия, существовавших на территории уезда: «1-я секта безпоповщина мужиковщина молящаяся за царя и приемлющая браки» (1001 душа мужского пола и 1049 – женского), «2-я секта поповщина молящаяся за царя и приемлющая браки» (194 м.п. и 185 ж.п.) и «3-я секта безпоповщина молящаяся за царя отвергающая браки» (516 м.п. и 488 ж.п.). Всего по Невельскому уезду числится 3433 старообрядца различных согласий.56 В 1846 г. эта цифра составляла уже 3770 душ57.

Невельский уезд. Карта 1820 г.

Несмотря на гонения со стороны властей, нередки были случаи перехода в старообрядчество представителей господствующей церкви, а также униатов (во времена польского владычества все православные церкви на территории Невельского уезда были обращены в униатские; Николай I в 1830-е годы обратил униатские церкви в новообрядческие). Так, в 1835 году было начато «Дело по сообщению Полоцкой духовной консистории о совратившихся крестьянах помещиков Кардо-Сысоева, Сивоносова, Повало-Швейковского, Храповицкого и Антония Гласки из православия и унии в раскол». «Совратившихся» крестьян и крестьянок было более 20 человек, причем некоторые «совратились» вместе со своими семьями58. Местный новообрядческий поп Георгий Спиридонов («наблюдатель Рыкшинской церкви») пытался «увещевать» староверов и отобрал при этом у них старопечатные книги. Однако гражданский чиновник от невельского земского суда заседатель Хржановский вместо того, чтобы препроводить староверов в Консисторию, распустил их по домам, а отобранные книги отдал им обратно. Впоследствии, 5 и 16 мая 1838 года. крестьяне были отосланы «для увещевания» в Невельское духовное правление, а крестьянка помещика Швейковского Матрена Лавренова – в Полоцкую духовную консисторию. Дело продолжалось несколько лет и, судя по всему, так ничем и не закончилось.

Здесь нужно сказать несколько слов о той важной роли, которую играла книга в жизни староверов. Как отмечал В. Г. Сенатов, «гонение на старую книгу способствовало тому, что она из храмов переселилась в частные дома приверженцев старины. Эти последние всякими способами, не щадя ни сил, ни умения, ни средств, старались приобрести гонимые книги, припрятать их и сохранить. И почти вся русская старопечатная и древнеписьменная литература чрезвычайно быстро распространилась среди русского народа, преимущественно среди низших классов его – купечества и крестьянства. Это явление имеет необыкновенно важное значение и может считаться почти единственным в истории. Оно означает, что почти все монастырские и церковные библиотеки поступили в свободное обращение среди народных масс»59.

Самым первым и главнейшим последствием введения новых книг явилось то, что старая книга перешла в народ. «Эта книга, попавшая в частные дома и убогие хижины, быстро привела чуть ли не к сплошной грамотности всей старообрядствующей массы. В данном случае не было школьного образования в нашем современном смысле, а произошло чисто народное, стихийное распространение грамотности. Деды, имеющие внуков, отцы, озабоченные о родителях и собственных детях, матери, кормящие грудью, девицы-красавицы, молодцы-удальцы – все находили возможным отрываться от своих злободневных занятий, научались грамоте и трепетно читали священные строки святых книг. По старообрядческим актам конца XVII столетия, всего через 20—30 лет после начала „раскола“, можно судить, что уже тогда старообрядцы имели книг множество и грамоту разумели. В XVIII веке, в первой четверти его, старообрядцы даже ощущают недостаток в книгах, особенно учительного и религиозно-бытового характера»60.

Старопечатные и рукописные «божественные книги» были не только эталоном в вопросах веры, но и учебниками, по которым дети осваивали свои первые азы. В первую очередь, наибольшим почитанием среди старообрядцев пользовались дониконовские богослужебные книги. Богослужебные книги, бытовавшие в старообрядческой среде, имеют очень древнее происхождение. Сведения о христианских богослужебных книгах имеются уже в III веке у Оригена, упоминающего в трактате «Против Цельса» о книгах, в которых содержатся молитвы, читаемые на богослужебных собраниях. В основном создание богослужебных книг было завершено около IX века. В Русской Церкви книги появились вместе с принятием христианства. Первым переводом богослужебных книг на славянский язык был перевод святых Кирилла и Мефодия. Они перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтырь и избранные службы (Евхологий, или Молитвослов). Остальные книги были переведены уже позднее.

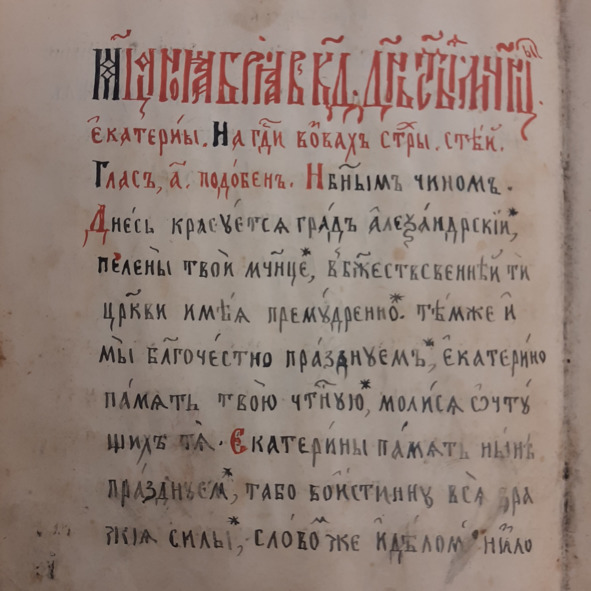

Служба св. великомученице Екатерине. Старообрядческий богослужебный сборник XIX в. (д. Ровное Рыкшинской волости Невельского уезда)

В старообрядческих певческих книгах (Обиход, Ирмосы, Октай, Триодь, Трезвоны) собраны переложенные на славянский язык произведения великих гимнографов греческой поэзии: Иоанна Дамаскина, Козмы Маюмского, Василия Великого, Григория Богослова, братьев Феодора и Иосифа Студитов, Романа Сладкопевца, Андрея Критского, Иосифа Песнописца, представителей сербской и болгарской гимнографических школ, а также произведения, созданные древнерусскими гимнографами в честь многочисленных русских святых. «Вся эта многовековая история христианской литературы – византийской и славянской – отразилась в певческой гимнографии и исполняется по сей день в крестьянских общинах, молельных домах и часовнях. Многие современные старообрядцы России являются наследниками тысячелетней музыкально-поэтической культуры…»61.

Возникшая острая нехватка дониконовских богослужебных книг в среде старообрядчества вызвала их усиленную переписку, которая практиковалась на протяжении XVII – XX веков. Появляется такое уникальное явление русской культуры, как старообрядческая рукописная книга. Безусловно, были свои «доброписцы» и среди невельских староверов.

3. Старообрядческая община деревни Большой Пружинец

Самым крупным духовным центром старообрядцев Вязовщины, Руновщины, нынешней Островской волости и других окрестных волостей на протяжении XVIII – первой половины XX вв. была деревня Большой Пружинец, находившаяся на территории Речи Посполитой, а затем вошедшая в состав Рыкшинской волости Невельского уезда Витебской губернии, и соседняя с ней деревня Петраши (сейчас обе – в составе Пустошкинского района Псковской области). В Большом Пружинце находилась знаменитая федосеевская моленная, которая привлекала староверов со всей округи.

Храм, или, точнее, моленная, представляет собою безусловный центр всего старообрядческого космоса. Весь круг жизни старовера – от купели до погоста – так или иначе связан с моленной. Стоит только изъять этот смыслообразующий центр из жизни староверческой общины, как она через некоторое время превратится в нечто вроде «фольклорного ансамбля», а затем и вовсе перестанет существовать. Изгнанные после начала никоновских церковных реформ из древних, намоленных их благочестивыми предками храмов, староверы вынуждены были тайно собираться на общую молитву у кого-либо из своих единоверцев в доме.

В годы гонений нередко зажиточные староверы обустраивали у себя в домах целые комнаты – моленные, или óбразные, – где проводился весь суточный круг богослужений. Так, в палатах опальной боярыни Ф. П. Морозовой в XVII веке действовал небольшой женский монастырь приверженцев «древлего благочестия». Впоследствии мы видим, что подобные тайные молельни и скиты нередко существовали при домах богатых купцов-староверов, причем служили они не только в качестве частных моленных, но и в качестве общественных.

С прекращением открытых гонений со стороны властей старообрядческие моленные дома, тем не менее, долгое время существовали полулегально. Интерьер их был достаточно аскетичен. Характерной особенностью старообрядческих молитвенных домов стало отсутствие алтаря и, соответственно, ведущих в него царских врат. Обычно всю восточную стену занимал иконостас, в центре которого находилась икона Спаса. Иногда (это касается, прежде всего, крупных городских моленных) иконостас мог быть многоярусным – по типу древнерусского высокого иконостаса – и включал в себя образа, добытые из дораскольных церквей. Иконостас – это смысловой центр и главное украшение старообрядческих моленных. Именно на нем должны быть сосредоточены взоры молящихся. «Между верующими и святыми, изображенными на иконостасе, устанавливается живая связь взаимного общения, которая есть не что иное, как связь и общение Небесной и земной Церквей. Небесная, торжествующая Церковь, представленная иконостасом, оказывает деятельную помощь земной, воинствующей или странствующей Церкви, как принято ее называть. В этом смысл и значение иконостаса. Все это можно отнести к любой иконе, в том числе и находящейся в жилом доме, и к настенным росписям храма»62.

Первое документальное упоминание о Пружинской моленной («часовне»), которое на сегодняшний момент удалось обнаружить, – 1826 год63, однако по ряду косвенных данных, она существовала еще в XVIII веке.

Пролог (зимний) издания 1643 г. из Пружинской моленной

Так, 12 декабря 1802 года архиепископ Белорусский Антоний в своем рапорте в Синод писал: «Витебское духовное правление при репорте в Консисторию представило реестр Невельскаго повета погоста Язна прихода Священника Никифора Меньшого прихожанам совращенным из Грекороссийскаго исповедания раскольническими наставниками Невельскаго ж повета помещика Сысоева деревни Большаго Пружинца Иваном Ивановым и Ермолаем Фокиным; каковаго реестра копию на основании указов препроводил я при отношении своем к витебскому гражданскому Господину Губернатору и таковую ж при сем Святейшему Синоду почтеннейше препровождаю»64. К рапорту был приложен список из 95 «совратившихся».

Здесь нужно сказать, что поскольку по убеждению староверов-беспоповцев после раскола Русской Церкви весь епископат отпал от истинной веры, исказив древние формы богопочитания, то и Церковь вынужденно оказалась лишенной духовной иерархии. В этом существеннейшее отличие староверов-беспоповцев от западных протестантов, вообще отвергающих необходимость церковной иерархии. Как писал один из авторитетнейших поморских начетчиков XIX – начала XX веков И. И. Зыков, «и если мы не сообщаемся ныне с епископами господствующей церкви и от них удаляемся, это не потому, что они епископы, и что якобы не нужны их тайны, а только и непременно потому, что они при Патриархе Никоне отступили от благочестия, содержимого и святохранимого Христовой Церковью в России…»65.

С наступлением «последних времен», господства «духовного антихриста» прекращается и истинное священство, наступает «бессвященнословное состояние». Староверы-беспоповцы приспособили свое богослужение к ситуации постоянного и необратимого отсутствия священства, при этом взяв за основу канонически предусмотренные до никоновского раскола случаи временного, пусть даже и многолетнего, отсутствия священства. Такая практика была достаточно распространена в северных русских монастырях и сельских приходах.