Полная версия

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

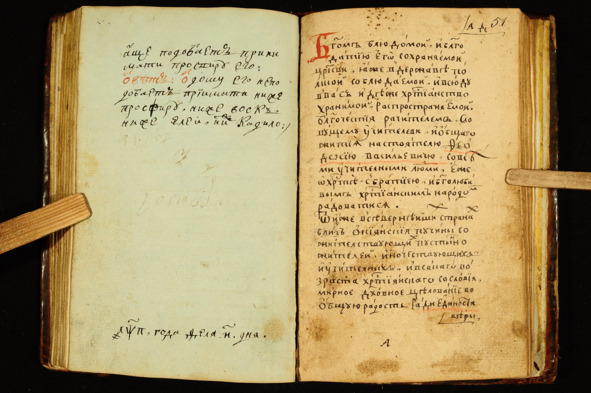

Послание Андрея Дионисьевича к Феодосию Васильевичу в Польшу // Сборник старообрядческих сочинений. ОР РГБ. Ф.17 №225.1. Л. 51

Однако несмотря на разделения и полемику, которая порой принимала весьма ожесточенный характер, предпринимались неоднократные попытки объединения двух братских беспоповских согласий. Так, например, известно, что после разрыва Феодосия Васильева с выговскими отцами (а разрыв этот произошел во время отсутствия Андрея Денисова на Выге) возвратившийся в обитель выговский киновиарх был весьма опечален случившимся, а по прошествии двух лет встретился для переговоров в Старой Руссе с Феодосием, после чего в одной из окрестных деревень они совместно отслужили всенощное бдение, положив, таким образом, начало общению между собой.

Впоследствии, уже на рубеже XVIII—XIX веков, произошло окончательное обособление федосеевцев от поморцев, когда последние ввели у себя так называемый бессвященнословный брак, объявив федосеевцев «бракоборцами». Но вместе с тем большинство федосеевских общин в Российской империи уже до революции 1917 года постепенно перешли на позиции поморцев в вопросе о браке и фактически стали поморскими.

Здесь хотелось бы привести ряд свидетельств и мнений по поводу местонахождения первой обители Феодосия Васильевича, поскольку среди исследователей до сих пор нет единого мнения на этот счет. Так, например, авторитетный исследователь старообрядчества, профессор С. А. Зеньковский, увлекшись сравнением федосеевского учения с кальвинизмом, пишет:

«По своей строгой дисциплине, формально пуританскому подходу к миру, трудолюбию и постоянному стяжанию, сознанию своей исключительности и избранности, мирскому священству, которое они называли наставничеством, Невельская община Феодосия и поздние другие общины этого „согласия“ скорее напоминали Женеву времен Кальвина, чем православные монастыри»13.

А далее приходит к совершенному искажению фактов: «Федосеевская невельская община была первой известной нам беспоповской общиной городского типа… федосеевцы и смогли создать в Невеле строго дисциплинированную, вероятно, первую городскую беспоповскую общину»14.

Безусловно, первая обитель Феодосия Васильева, располагавшаяся не в самом Невеле, а в Невельском уезде, была совсем не городской, а находилась в сельской местности, на местах, расчищенных от лесов, о чем ясно свидетельствует «Житие Феодосия Васильева», написанное его сыном Евстратом. Другие исторические документы также подтверждают этот факт.

Профессор П. С. Смирнов писал: «Известный новгородский расколоучитель Феодосий Васильев в 1699 году переселился в Польшу, в Невельский уезд, во владения пана Куницкого, в Кропивенскую волость, близ деревни Русановой. „Услышано же бысть в России, по странам“, Феодосиево „отшествие, множество христиан градов, весей и сел, любовию распаляеми, потекоша во след его, желающе… под руководством его пребывати“»15.

Автор у поклонного креста на месте Русановской федосеевской обители. Урочище Обитель, июль 2008 г.

Среди документов Синода имеется весьма любопытное дело, во многом проливающее свет на местонахождение первых федосеевских обителей (Дело №386/257. 17 июля/2 ноября 1722 г. По доношению Ямбургского попа Константина, о присоединении к православию раскольника Ивана Парфенова, и других раскольников Ямбургского и Дерптского уездов, на которых указал при допросе в Синоде Парфенов). В деле, в частности, говорится: «Иван Парфенов родился в православной семье, в деревне Касанове Опоченского уезда, жители которой также были все православные. Когда Ивану было около 15-ти лет, в его родную деревню пришел расколоучитель Семен Григорьев, родом Корелянин. „Усмотря его, Ивана, в малолетстве, отводя от людей“, Семен говорил ему, что семейные его и все их погоста крестьяне имеют „не самую сущую христианскую веру“, поносил „богомерзкими и хульными словами“ церкви Божии и православные обычаи, а свою раскольническую „прелесть“ называл „самою сущею христианскою верою“. Наслушавшись Семеновых речей, Иван вскоре оставил свое семейство и отправился с Семеном странствовать, не оставляя еще, впрочем, решительно православия. Два года прожили они в келье, устроенной Семеном в лесу, в Новгородском уезде, за Старой Руссой, на р. Робье; по прошествии же двух лет, они вышли из лесов на дорогу и пристали к толпе раскольников, которые, в числе более ста человек, на сорока подводах, переселялись за польский рубеж; ни кем не задерживаемые, без всяких видов, они перебрались за рубеж в Невельский уезд и поселились в Крапивинской волости, на лесных угодьях, принадлежавших пану Куницкому. Выстроив два скита, мужской и женский, они проживали, с женами порознь, в имении пана Куницкого шесть лет, платя владельцу оброку по тридцати рублей в год и занимаясь хлебопашеством. Здесь, чрез три года после поселения, Иван окончательно „возлюбил раскольническую веру“. Семен Григорьев, по совещанию с другими расколоучителями, окрестил его в реке и назвал Киприяном; при этом елеем и миром он его не помазывал; после троекратного погружения, Семен водил перекрещенца, с его восприемниками, трижды „по солнцу“ и „отрицал его от православной веры“, заставляя при отрицании проклинать живущих в ней, а попов и диаконов называть волками и уча его молиться двуперстно и только образам „стариннаго изображения“ писанным на „дсках“. Живя в этих скитах, переселенцы собирались на моление в простую избу, исповедывались у раскольнического учителя, „простца“ Федосея Васильева; причащения у них никакого не было. Из имения пана Куницкого, Иван, вместе с другими скитниками, переселился в Луцкий уезд, в Вязолкскую (sic!) волость, принадлежавшую князю Меншикову; через четыре года, в продолжении которых переселенцы платили князю оброк, „по указу Великого Государя“ и по приказанию Меншикова, они переведены были в Ряпину мызу, Дерптского уезда. Прожив в ней более десяти лет, они „самовольно“, по неизвестной причине, разбрелись все врознь, по разным местам. Иван поселился в деревне Кокотове, Дерптского уезда, впрочем не на долго. Через год, именно в Феврале 1721 г. он добровольно явился в Ямбурге к священнику Константину Федорову и, в беседах с ним, познав, что „раскольническое учение прелестное и вера не истова и не правая“, присоединен был опять к православию чрез присягу, исповедь и причащение св. Таин, после двадцати-пятилетнего пребывания в расколе»16.

Дерптский бурмистр Ульян Григорьев показал, что он, «родившись в Новгороде, был прикащиком в Новгороде и в Пскове и в то время не держался раскола. Но, поехав для торговли за польский рубеж в панщине пана Куницкого „восприял раскольничество“ от Федосея Васильева, у которого в обители жил полтора года. По возвращении же в Псков, сам уже стал распространять раскол и даже перекрещивать. Так было до 1710 года. В этом году он женился и венчался в православной церкви»17.

«Указом 7-го Апреля 1723 года Св. Синод поручил Зиновьеву, по доносу Псковского посадского человека Потафьева (обратившегося из раскола), снять допрос и выслать в Петербург трех раскольников, вышедших из-за Польского рубежа: Никифора Андреева, отставного солдата Старицына и Никиту Маркова. Двое из них бежали с дороги и следствие об этом побеге занимает довольно значительную часть дела.

В Октябре 1723 г. Зиновьев донес, что Псковской епархии, в пригороде Велье, вотчины генерал-прокурора Ягужинского, также в монастырских и дворцовых вотчинах, близ Польского рубежа, живут раскольники и говорят: «ежели он, поручик Зиновьев, в те места к ним приедет (для сбора), то-де они уйдут за Польский рубеж», что священники Псковской епархии «о детех духовных подают к прежде поданным прошлаго 1721 году книгам в пополнение и пишут их в исповеди и в приобщении Св. Таин, а сказывают, что-де в прежде поданных книгах прописаны безпамятством», а между тем штрафов с них, за бедностию, взять нечего, и что цыфра исповедующихся из неисполнявших прежде христианского долга заметно возросла во время переписи раскольников.

По первому из этих доношений Синод приговорил: описи раскольников в тех местах не производить, на основании указа 14-го Февраля 1716 года; а по второму: штрафы править. Вместе с сим Зиновьеву велено было употребить все средства отыскать раскольничьих учителей Михайлова и Ивана Бедра и прислать их в С. Петербург»18.

№145/271. 24 мая/23 февраля 1726 г. По доношению иеромонаха Иосифа Решилова, о бывшем в расколе священнике Новгородской епархии Старорусскаго уезда погоста Черенчиц Флоре Харитонове и др.: «… на допросе в Невской Канцелярии священник Харитонов показал следующее: дед его и отец были попами в Черенчицком погосте, в котором он родился; 10-ти лет остался после смерти отца, потом женился (на Февронии. – К.К.) и в 205 (1697) году рукоположен в тот погост во священника митрополитом Новгородским Епифанием, где и священнодействовал 4 года. В раскол он впал лет 28 тому назад следующим образом: многие крестьяне его погоста держались раскола, особенно крестьянин Иван Михайлов, с которым Харитонов имел частыя беседы и разговоры о разногласии их с Церковью; «раскольническое разсуждение ему, Харитонову, показалось за правду и крестьянин, усмотря его к стороне их склонна, привел к нему раскольническаго начальника и учителя Федосея Васильева (который больше 10-ти лет, как умре); Федосеевыми разговорами и учением он, Харитонов, в том раскол и церковный разврат наипуще был привлечен. Когда дьячек Никита Федоров начал доносить на попа, то поп Харитонов, оставив жену и сына шестинедельнаго, сбежал за Польский рубеж и жил там за паном Куницким в деревне его Русанове близ бывшаго там его, Федосеева, и прочих его согласников скита. Федосей проклял бывший на Харитонове священнический чин, разстриг и перекрестил по своему учению тремя токмо в воду на реке погружениями и назвал Григорием, велел взять жену с сыном, которых Харитонов нашел уже в Старой Руссе просящими милостыню; там-же в дом раскольника Лазаря Бычатина пришел раскольник Семен Корела и ночью в реке крестил жену Харитонова. Видя в житье своем несвободность, Харитонов опять ушел за рубеж; по дороге сын его Савва заболел и был окрещен без миропомазания; в помянутой деревне Русанове Харитонов купил себе двор и жил 13 лет, обращая в раскол многих православных. В то время Федосеевцы покинули свой скит и переселились в Вязовскую князя Меньшикова волость, а часть их – в вотчину Новгородскаго Юрьева монастыря, где в деревне Луках жил с пол-года и Харитонов, но заслыша из Новгорода сыщиков, перешел в деревню Залучье. В 1715 г. сын Харитонова Савва взят на службу бывшим при Старорусских вотчинах маиором Коптеловым; к сыну-же в Старую Руссу переехали и они с женою и кормились там черною работою; тогда-же Харитонов, желая быть паки в вере, объявил о своем проступке и преосвященному Аарону епископу Корельскому и Ладожскому, но преосвященный прошения не принял и решения не учинил; объявил он о своей вине и Старорусскому протопопу Федосею Васильеву и тот послал его к иеромонаху Козьмодамианскаго Старорусскаго монастыря Дамаскину, который его исповедал и Святых Таин приобщил, также – и жена его, исповедалась и приобщилась и с тех пор они в расколе не были, кроме двоеперстнаго креста сложения, от котораго не могут отвыкнуть». При этом Харитонов перечислил до 200 человек крестьян, державшихся раскола, и прибавил, что во учении онаго раскольника Федосея «было людей многия тысящи»; и еще присовокупил, что в 1718 году архимандрит Старусскаго Спасскаго монастыря Варсонофий (потом – Новгородскаго Клопскаго), обличая Харитонова в расколе, посадил под караул на цепь и держал две недели, пока Харитонов не заплатил 10 рублей, после чего без всякаго запрещения был освобожден.

Сын его Савва Флоров показал, что о крещении своем ничего не знает, но в православную церковь до 1717 года не ходил; в 1718 году женился; до совершеннолетия и не знал, что находится в расколе»19

«…Святейший Синод постановил: взятое из келейной бывшаго Новгородскаго архиерея Конторы все подлинное дело и по нему вышеупомянутого, раскольниками обнаженнаго и в расколе бывшаго, попа Флора Харитонова и жену его и сына и протчих отослать к преосвященному Феофану, архиепископу Великоновгородскому при указе с таким повелением, чтобы Харитонова, жену его и сына отпустить в дом их, но в священнодействие Харитонову не вступать, а поручить ему дело увещания раскольников и доносить о его трудах по этому делу, о всем-же протчем преосвященному учинить разсмотрение и указ по своему разсуждению»20.

К делу прилагалась представляющая значительный исторический интерес «Опись старописьменных икон, старопечатных книг, всяких писем и пожитков, принадлежавших бывшим в расколе попу Флору Харитонову и сыну его Савве Флорову»:

«Икон штилистовых разных Святых: неокладных 4, окладных 5; крест осмиконечный медный 1; створцов окладных 2 (одне пятитщатыя, другия – тройныя) и неокладныя тройныя 1.

Книг старопечатных и старописменных. В полдесть печатных: октаев 2, минея 1, псалтирь со следованием 1; писменных: прологов 2, выписанных из книг вопросоответов и житий святых 1, поминальная разных родов и молитвы 1. В четверть печатных: канонник 1, потребник 1, катихизис 1; писмянных: шестоднев 1, тропари и кондаки общие 1, певчих хомоней 4, ханжинских песен тетрадь 1. Святцы с тропари и кондаки печатные в восмуху. Тетрать печатная в полдесть о двоеперстном сложении. Тетратей писмянных: молитва входа церковнаго, поминальных 2, о разсуждении снов царя Мармера, о сотворении мира, канон за едино-умерших, о видении святому Макарию в пустыне диявола, о послании Пилатове в Рим к кесарю и роспятии Христове, молитва к Богородице глаголющих от наведения печали (писанная в целой лист уставом). Письма: грамота ставленая онаго роспопы за рукою Евфимия митрополита и за свидетельством Иова митрополита новгородских; советное к оному роспопе от Григория Макашева письмо о присылке во Псков на приезжий обителской двор книг; к нему-же роспопе от Луцкаго дворянина Хмелева письмо о приезде ему для учения детей его Хмелева (Хмелев тоже раскольник, но поп Флор к нему не ездил); отпись данная от поручика Коптелова во взятье с него роспопы и сына его за неисповедь 1718 года штрафных денег (но они на исповеди в 1718 г. были); письмо от Старорусскаго Мининскаго попа Петра Мефодиева того-же уезда к попу Петру, что онаго роспопы Флора жена Февронья, а его Мининскаго попа дочь духовная поехала тогда в тот погост к брату своему и на исповеди у него Мининскаго попа была и антидор требила, а Причастия не сподобилась»21.

Что касается конкретного местонахождения Русановской федосеевской обители, то, можно сказать, на сегодняшний день оно вполне установлено – это урочище Обитель на территории Окнийской волости Новосокольнического района Псковской области, в 1 км южнее деревни Петровка. Когда-то эта местность входила в состав Невельского уезда. По воспоминаниям стариков-старообрядцев Окнийской волости, еще в начале ХХ века земли к востоку от озера Ассо (у д. Отрадное) звались «Акунищиной» (вполне вероятно, по имени магната Куницкого). На копии карты польского приграничья 1767 года, сохранившейся в Варшавском архиве (Mappa graniczna wojewodztwa Poloskiego 1767 roku), явственно указаны земли Кунинского (Куницкого?), расположенные именно в этих местах. К тому же, именно вдоль польского рубежа в совсем недавние времена тянулась полоса старообрядческих сел: Сергие, Молотовка, Вишневка, Петровка… также и Обитель. Здесь до конца 1930-х годов существовала старообрядческая моленная, а сама деревня Обитель просуществовала до начала 1950-х годов, когда в период укрупнения сел отсюда уехали последние староверы. Название деревни говорит само за себя. Сохранилось и старообрядческое кладбище, надгробия на котором и величина растущих здесь деревьев указывают на его глубокую древность.

Участники установки памятного поклонного креста на месте Невельского общежительства. 27 июля 2007 г.

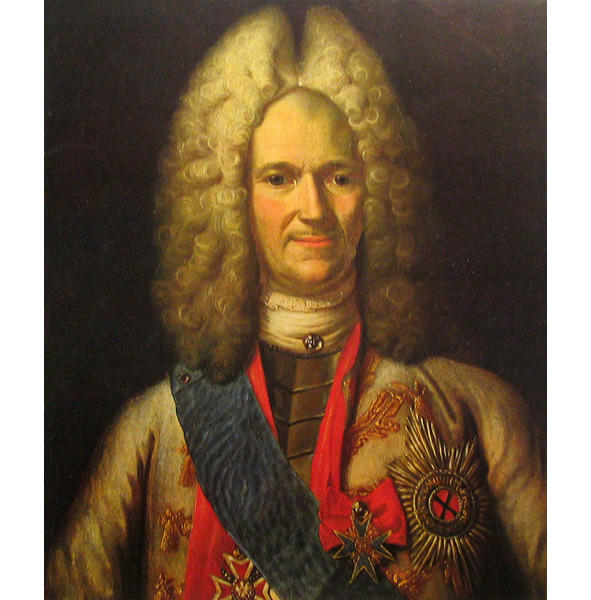

После девяти лет жизни в Польше, в Невельском общежительстве, Феодосий Васильевич и его последователи вновь вернулись в Россию и поселились в Вязовской волости Великолуцкого уезда (1708). В 1707 году земли эти были пожалованы Петром I своему любимцу князю Александру Даниловичу Меньшикову, а уже на следующий год основатель федосеевского безпоповского согласия Феодосий Васильевич, лично знакомый со «светлейшим князем», получил разрешение переселиться со всей братией на его новые земли. Через торопецкого и великолуцкого коменданта Антония Алексеева А. Д. Меньшиков дал лист на имя Феодосия Васильева и его помощника дворянина Захария Бедринского22, по которому староверам была обещана «в вере их вольность» и разрешено молиться по старопечатным книгам. С помощью столь могущественного покровителя федосеевцы получили не только возможность открыто исповедовать старую веру, но и защиту от мирских и духовных властей.

Светлейший князь Александр Данилович Меньшиков

«4 апреля 1708 года Меньшиков на имя Феодосия Васильева и Захара Бедринского дал лист, которым разрешалось этим выходцам из Польши, со всею „братией“, поселиться на принадлежащих Меньшикову землях и там свободно отправлять богослужение по старопечатным книгам. „Понеже, – говорилось в данном листе, – прежде сего жившие за Польским и Литовским рубежем избранники, в них же первые общих мужска и женска полу жительств совещатели Феодосий Васильев и Захарий Ларионов также миром общежительств семьи с женами и с детьми, возжелали из за тех рубежей выдти в сторону его царскаго величества, на наше имя, и по его царскаго величества указу оных избранников мы приятно принять, и в Великолуцком уезде, в дворцовой и разорения не чинил; также и сверх наложенных на них податей от нас излишняго ничего, а наипаче подвод и людей в провожатые, никуда ни за чем брать отнюдь да не дерзает, под опасением его царскаго величества жестокаго указа; чего ради во свидетельство дан им сей лист, за подписью нашей руки, за печатью нашею, в главной квартире, в Могилеве“23. Получив такое разрешение, федосеевцы в большей своей части переселились на новое место24, и зажили здесь сначала довольно привольно»25.

Известно, что А. Д. Меньшиков покровительствовал старообрядцам. И это неслучайно. Здесь, по-видимому, не обошлось без влияния его духовника. В 1722 году крестовый поп князя Меньшикова Никифор Терентьев Лебедка был привлечен к делу о старце Варлааме (Василии) Левине. Оказалось, что он был «совращен в раскол» в 1707 году, встретившись в Новгороде с прежним своим духовным сыном, новгородским посадским человеком Гаврилою Нечаевым. «Нечаев только что возвратился из брынских лесов, где прожил несколько лет между раскольниками и сделался их ревностным последователем. Прежний духовный сын Лебедки совратил его с пути православия и Лебедка принял горячо учение о пришедшем на землю антихристе в лице Петра. „У нас в книгах это написано“, говорил ему Нечаев, и Лебедка верил ему безусловно. Живя у Меньшикова, Лебедка покровительствовал своим собратьям, но вел себя так осторожно, что никто и не подозревал в нем раскольника. Мог ли думать Меньшиков, преданный так глубоко Петру, что самое близкое ему лицо в доме, его духовник, раскольник и заклятый враг преобразователя России?»26 В результате, крестовый поп князя Меншикова Никифор Лебедка был казнен 7 августа 1722 года в Москве, у тиунской избы: «он сознался, что был раскольником и считал Петра антихристом»27.

С разрешения князя Меньшикова, в 1708 году в Вязовской волости были устроены две общежительные обители – мужская и женская – по образцу прежде бывших невельских. Число насельников, которое в Невельском общежительстве достигло почти полутора тысяч человек, с каждым годом умножалось, и возникали серьезные проблемы с обеспечением такого количества насельников продовольствием. Согласно некоторым сведениям, именно здесь Феодосий встречался с царевичем Алексеем Петровичем, тайно сочувствовавшим старой вере и приезжавшим послушать службу по старому чину. Однако в этих местах федосеевцам пришлось прожить недолго. Из-за неурожаев и эпидемии моровой язвы, истребившей значительное число насельников в 1710 году, наступило «великое оскудение и нужда», и Феодосий был вынужден искать более удобного места.

В том же году благодаря ходатайству сподвижника Феодосия дворянина Негановского федосеевцы получили во владение от князя А. Д. Меньшикова Ряпину мызу под Юрьевом Ливонским (ныне Тарту, Эстония), вошедшем в состав России в ходе Северной войны. Однако князь медлил с разрешением на переселение, и чтобы дать делу ход, Феодосий отправился вместе с сыном Евстратом в Новгород, к чиновнику, от которого зависело продвижение дела. Неожиданно отец с сыном были схвачены слугами новгородского митрополита Иова, закованы в кандалы и посажены в палату под митрополиьчей кельей. После допросов и бесплодных состязаний и увещаний со стороны Иова и других лиц Феодосия заперли в Орловой палате, полной «темноты и праха», где он через «четыре седмицы» мученически скончался 18 июля 1711 года.

Дореволюционные историки склонны были изрядно принижать роль и значение в истории раннего старообрядчества «преславного и досточюдного учителя Феодосия». Часто он оставался в тени своих знаменитых современников и совопросников – выговских киновиархов братьев Андрея и Семена Денисовых. Между тем, роль его в раннем старообрядчестве, особенно в беспоповской его ветви, была чрезвычайно велика. Даже новообрядцы, по словам автора «Дегуцкого летописца», называли Феодосия «староверческим патриархом». Именно Феодосий, подобно Моисею, изведшему израильский народ из египетского плена, возглавил исход русских староверов из охваченной еретической чумой страны. Благодаря этому исходу не только многие особенности древлеправославной культуры будут бережно сохранены, но и сами земли Речи Посполитой (а в действительности, исконно русские земли), на которых широко расселились староверы, впоследствии войдут в состав Русского государства. Нынешние новгородские, псковские, латвийские, литовские, эстонские, белорусские и польские староверы – это, в основном, потомки сподвижников и последователей Феодосия Васильева.

Сын Феодосия Васильева Евстрат, арестованный и заключенный в кандалах под стражу при архиерейском приказе, был оттуда освобожден «по шести седмицах» после смерти отца, благодаря заступничеству новгородского воеводы Корсакова.

Старообрядческое распятие, найденное на месте б. Ряпиной мызы. XVIII в.

На новое место федосеевцы переселились уже после мученической смерти Феодосия Васильева в Новгороде в 1711 году, когда его место занял сын Евстрат (1692—1768). В Ряпину мызу к 6 декабря 1711 года было тайно перевезено и там погребено тело мученически скончавшегося в Великом Новгороде Феодосия Васильева. С этого времени Ряпинская федосеевская община стала главным руководящим центром для всего этого согласия. Вскоре был получен официальный указ от новгородского воеводы Корсакова, разрешавший всем «хотящим староверцем из Вязовской волости преходити на житие в Ряпину мызу» («Житие Феодосия Васильева»). Из Вязовской обители и окрестных мест в Ряпину мызу переселилось до 2 тысяч человек.

Строй жизни и устав в Ряпинской обители (точнее, обителях, поскольку обителей было две – мужская и женская), судя по всему, были установлены те же, что и в прежних федосеевских обителях – Русановской и Вязовской. Переселенцы устроились здесь «с удобствами», им покровительствовал «управитель» мызы «генерал Левольд» (Левенвольде). В обителях были устроены часовни с колоколами («со звоны»).

Автор на месте бывшей Ряпинской обители. Ряпина (Эстония), сентябрь 2009 г. Фото П. Г. Варунина

«Плодородная земля, обширные лесные пространства, река, отдаленность от центров – все это благоприятствовало процветанию обители. Для нужд обители были устроены кузница и ряд других хозяйственных построек. Главным источником существования являлось хлебопашество и рыболовство. „И живяху Божиею милостию снабдеваеми, в великом изобилии хлебом и рыбою и прочими потребами“ („Житие Феодосия Васильева“)»28.

Поскольку число насельников в Ряпинских обителях неизменно умножалось, и здесь становилось всё теснее и теснее, по образцу Ряпинских были устроены поселения в окрестных деревнях и мызах – например, обитель в мызе Разиной (в 15—20 верстах к северу от Ряпиной), в деревне Кириллино и т. д. «Были несомненно обители и в других мызах и деревнях ряпинской округи. Но но все жили в особых обителях. Много „христиан“ жило и просто по различным окрестным деревням дворами. Здесь обстановка жизни – обычная крестьянская – была не так удобна для целей строгого подвижничества и по необходимости конечно несколько омирщала. Но наставники путешествовали по этим деревням, укрепляя слабых в благочестии»29.