полная версия

полная версияДети войны. Дети Победы. Книга воспоминаний

Закончив 9 классов, Валентина пошла работать на железную дорогу. Встала необходимость помогать старшей сестре.

В январе 1962 года вышла замуж и уже в 1963 уволилась с работы по уходу за ребенком, детского сада не было. В 1964 году приняли в ОРС п/о Химпром продавцом. Заочно училась в Иркутском техникуме «Советской торговли. В 1966 году получила диплом товароведа промышленных товаров.

В 1975 году назначают заместителем директора магазина № 107 (тысяча мелочей). В 1983 году назначена директором магазина. В 1987 году переведена экономистом отдела сбыта. В 2000 году уволилась в связи с уходом на пенсию. Общий стаж работы составил 43 года.

Личная жизнь складывалась не всегда удачно. В 1964 году умер муж от инсульта, и она в 1966 году вышла замуж за вдовца с ребенком. В 1968 году родила сына Алешу, став матерью 3-ех сыновей.

Муж не оценил занятость на работе и дома жены, которой порой было не до него. И он стал погуливать налево. А затем и в открытую, отправился с любовницей на курорт. Но все скрытое вскоре стало явным, и они развелись. Началась тяжба по разделу имущества. Суд встал на сторону матери.

В 1985 году она нашла спутника жизни и прожила с ним 19 лет. Но ему пришлось сделать операцию на сердце. Заменили клапан, с которым он прожил всего семь месяцев и умер, несмотря на обещания докторов прожить долгую жизнь.

У Валентины восемь внуков, семь правнуков. Она с ними находит свое счастье, и они тянутся к ней всей душой, к своей любимой бабушке. Она и по сей день, как в молодости активистка. Уже 11 лет как состоит в городской ветеранской организации, где за свою деятельность неоднократно поощрялась и награждалась. Занесена на доску почета. Ветеран труда с 1983 года.

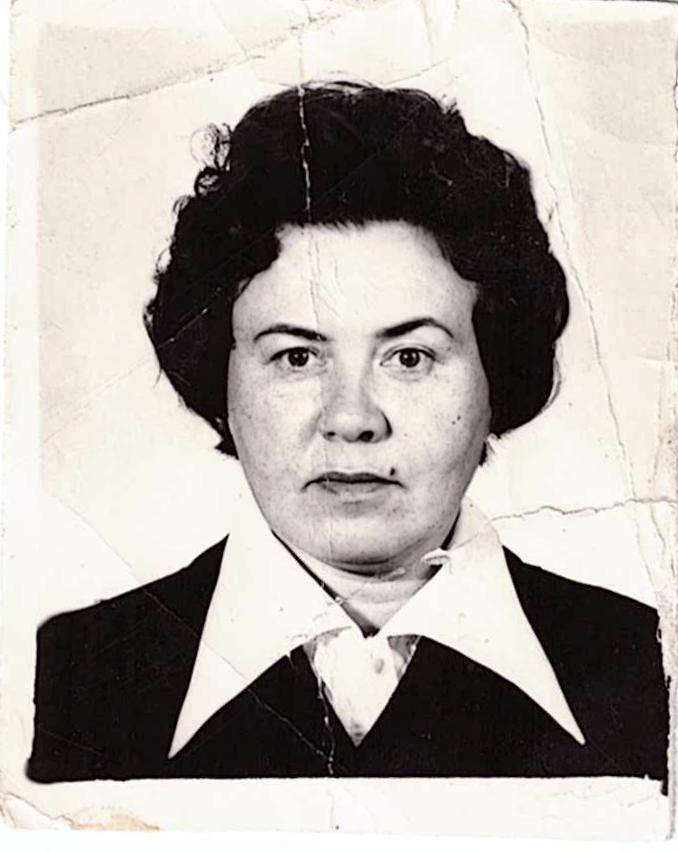

Анна Михайловна Колмакова (Кошкина)

Родилась 14 февраля 1936 года в селе Малая Манзурка, Качугского района, Иркутской области.

В шесть утра на русской печке.

Когда началась война, Ане было три года, а брату пять лет. Совсем маленькие. Мало что понимали еще в происходящем вокруг. Помнит лишь проводы отца на фронт. Ее то несут, то идет сама. Играет гармошка. Подошла машина. Мать плачет. Они долго стоят, пока машина не скрылась. С тех пор отца не видели. Прислали из военкомата книжечку с красной полоской – отец без вести пропал.

Первые годы жили впроголодь. Мать с утра до ночи на работе. Сбившись в небольшую группу, дети добывали себе пропитание сами. Весной, после вспашки поля, собирали оставшуюся картошку и жарили ее на костре, положив на случайно найденную жестянку. А на отмелях реки Лены, там, где много камней, ловили вилкой мелких рыбешек, широколобок и съедали.

Летом ели крапиву, лебеду, подорожник, семечки. Однажды наелись мышиного гороха, ядовитого. Уснувших детей едва спасла соседка. Бабушка отпоила их своим отваром. Суп из крапивы и редкого молока был лакомством.

Зимой жить намного тяжелее. Падеж скота большой от нехватки кормов. Однажды мать, совместно с другими женщинами, ночью посетили могильник и сколько смогли, нарубили мяса, и ночью же его сварили. Вот тогда наелись мяса досыта. Хлеба давали, но немного. 300 грамм на иждивенца, и 600 на рабочего.

Школа находилась в трех километрах. Обувь – унты из ваты, покрытые синим материалом и окрашенные чернилами из сажи. Писали пером, прикрепленным к палочке на старых книгах и газетах. Голодно, в классе холодно. Первый класс Аня закончила за два года.

День Победы запомнился слабо. Но покормили досыта. Кругом шум, плач. Победа, Победа… Мать после войны работала свинаркой. Дети приходили к ней покушать. Свиньям варила в большом чане, а им отдельно. Заварит в посудине и даст. Было очень вкусно. Однажды мать принесла домой комбикорм, но кто-то донес органам и к ним пришли с обыском. Но мать предупредили, и она успела его сжечь, и милиционеры ушли ни с чем. А вот соседка не успела сделать этого и ее арестовали, а затем дали срок. Ее пятерых детей направили в детский дом.

Холодная весна 1946 года. По Качугскому тракту подвозят груз для дальнейшей отправки по Лене до Якутска. Семейство решается отправиться в далекое путешествие, к новой жизни. Мать нанялась рабочим на один из плотов – карбасов, взяв с собой детей. И вот, погрузившись тюками, проводник – кормчий повел этот караван, минуя пороги, водовороты.

До Якутска добрались в августе, сменяв по пути всю свою одежду на продукты. мать направилась искать работу. к Вечеру прибыла на лошади и погрузила остатки скарба с детьми, Анной и братом Толей. Мать уже успела устроиться на работу уборщицей в школе. Одежды у детей никакой. На Ане платье из мешка с заплатами, в котором она стеснялась показаться перед детьми. Но мать получила деньги и сшила к школе ей платье, а брату рубаху.

Как детям фронтовика, им выдали валенки, форму, пальтишки. А жилище было ужасным. В небольшой комнате ютились три женщины, и все с детьми. Три топчана, стол, печка, топившаяся углем. Холодно, дети стоят у печи в надежде обогреться.

В 1948 году отменили карточки на хлеб, и его стало возможно покупать. Жизнь по малому налаживалась. Весной Лена разлилась и затопила много домов, в том числе и дом Ани. Много посносило заборов и домов. Но зимовать где-то надобно. Пришел печник, дядя Валя, печку привел в порядок, да так и остался жить с ними, полюбив мать. Печку топили целыми днями. Дрова пилили пилой. Вскоре им дали другое жилье. Это была большая землянка на девять комнат, в каждой из которых проживала семья.

В этой землянке познакомилась со своим мужем Петром, которого взяли служить в армию. Стояла зима 1954 года. В 1956 году он демобилизовался, и Аня встретилась с ним в Иркутске. Но родственники Петра жили в Усолье-Сибирском, и Аня решилась с Петром перебраться в этот город. Она устраивается на работу, на почту – телеграф. Зарегистрировали брак 25.06.1957 года. Была Кошкина, стала Колмаковой. Отметили походом в кинотеатр «Родина». Временно приютила родня, брат Петра, Кеша. По улице Транспортной купили участок земли, рядом с родственниками. Зимовали уже в своей избушке.

В 1959 году родилась дочь Надежда. Муж работал на п/о Химпром, строил цеха. Дали 2-ух комнатную квартиру. В 1063 году родился сын Олег. Получилось так, что семейство уехало на Лену, село Анга. Там в 1966 году родился сын Валера.

В 1991 году ушла на пенсию, но работала еще до 1994 года. Сыновья живут в Качуге, дочь в Усолье-Сибирском. Муж Петр умер в марте 2012 года. Но остались дети, внуки, которые поддерживают Анну Михайловну в трудную минуту.

Ираида Коноплева

Осенью 1943 года отца забрали на фронт. Маленькой Ире на тот момент было всего шесть месяцев. И хотя в доме были продукты: молоко, яйца, овощи, рыба, не было крупы и хлеба. Те горсточки крупы, которые мать иногда доставала, словно крупинки золота, были очень дороги. Они помогали выжить маленькой Ире, которая от диареи и других болезней живота, чуть не умерла. Едва выходили, благодаря стараниям матери, которая кормила маленькую Иру только грудью.

И это продолжалось до тех пор, пока отец не вернулся с фронта. Живой и здоровый. Повезло, не сгинул в горниле войны. Жизнь постепенно начала налаживаться. В Жигалово Ира окончила школу и поступила в Иркутский педагогический институт. При распределении направили в Комсомольск – на Амуре. Там она познакомилась со своим будущим мужем, который родом был с Урала. Они решают переехать в город Пермь. В Усолье-Сибирском проживала старшая сестра, которая и позвала их к себе. Так они оказались в Сибири. Здесь Ира устроилась работать в детский сад №37, где проработала до самого выхода на пенсию, когда она уже работала заведующей этого детского учреждения, неся огромную ответственность за свое не простое дело.

Сегодня Ираида Коноплева живет в городе Усолье-Сибирское. У нее двое детей и четверо внуков. На даче много трудов и забот, которые она с радостью преодолевает и с большим удовольствием собирает урожай.

Валентина Бурунова

Вот что вспоминает Валентина о днях оккупации фашистами. «Два с половиной года вся Орловская область была под немцами. И в нашей деревне стояла их небольшая часть, но к нам в дом они не заселились потому, что мы жили очень бедно. У нас даже дрова отсутствовали и печку топили травой и соломой, которые прогорали очень быстро. Холод и постоянный страх. Еда без соли, которой были крохи. Немцы в деревне не лютовали. Отнимали еду, скот, но над людьми не издевались. А вот в соседней деревне они лютовали, так как партизаны им не давали покоя. Жгли дома, убивали людей, детей бросали в колодцы. Немцам тоже доставалось. Не только от авиации и партизан, но и от мороза. В суровых Условиях России находиться не просто. Сильные морозы, пурга, снег в два человеческих роста.

Немцам приходилось чаще расчищать от наметов дороги, чем воевать. Когда началось их отступление, они оставили много техники, снаряжения. Жители Орловской области все это подбирали и использовали в своих хозяйствах. У фашистов кроме техники, машин, мотоциклов, были кони. Настоящие тяжеловозы особой породы. Здоровые, ноги огромные. Эти лошади таскали пушки. Один раненый конь был оставлен немцами и в их деревне. Жители его вылечили, выходили и потом он работал как трактор – все на нем возили. После войны с бабушкой. Очень бедно и впроголодь. Когда Валентине исполнилось 17 лет, и она закончила школу, неожиданно пришло письмо от отца. Он приглашал ее переехать к нему в Зейско-Чунский район, поселок Потехино. Бабушка умерла к тому времени, и Валентина решилась на дальнюю поездку. В кармане два рубля, а дорога дальняя, 17 дней в пути. Купив булку хлеба, она отправилась к отцу. Эта булка закончилась через десять дней, Валентина приехала на станцию Тында.

Неприветливая, пока чужая, она едва нашла место, где смогла провести ночь. Все боялись людей. Кругом грабежи и разбои. На другой день отправилась далее и вскоре добралась до деревни Зея. Но река обмелела, и плыть на пароходе было невозможно. До поселка Потехино необходимо плыть по реке. Ждала, пока вода н6е поднялась. Опять нужно ждать, а жить не на что. Но нашлись добрые люди, приютили на время.

У отца с мачехой Валентина прожила два года. Там встретила своего будущего мужа. В 1958 году вся семья перебралась в Усолье-Сибирское, по приглашению родственников мужа. Всю дальнейшую жизнь Валентина Александровна проработала в образовании. Память прекрасно сохранила те давние события. Особенно войну. Там осталось так много боли, страхов, горя и дай Бог, чтобы не было войны – это страшно».

Людмила Федоровна Кротова

На этом прииске она проучилась до 7-ого класса. Была альтернатива. Продолжать учиться, надобно ходить в школу за 6 километров, или отправиться в Иркутск. Выбрали в областной центр. Плыли на барже по Лене. Докучали вши, перхоть. Но добрались до Осетрово (Усть-Кут) и далее на пароходе «Карл Маркс» до Иркутска.

В 1959 году увольняется и приходит работать на Усольскую швейную фабрику «Ревтруд», где отработала 25 лет швеей, а затем заведующей складом. Но реальности жизни заставили уйти на работу на Усольский мясокомбинат. К тому времени у нее было уже трое детей. Работала там до 1995 года и ушла на пенсию. Но еще продолжила работать техничкой в д/к Химик.

Муж, Дмитрий Александрович Локис, умер в 1994 году. Прожили с ним 25 лет, вырастив троих детей. Уже есть внуки и правнуки. Дочь сына Сергея, Настя, оказалась очень талантливой девочкой. Пройдя кастинг, она предстанет перед Максимом Галкиным в одной из его передач по телевидению.

А от войны у Людмилы на голове появились седые волосы. И еще она часто вспоминает, как люди пошли в лес, спрятаться от нагрянувших немцев. А скот остался дома. И когда утром они вернулись в свои дома, тут и нагрянули фашисты, согнав жителей ко рву…

Ольга Ивановна Китаева (Иванова)

Родилась 3 октября 1928 года в селе Усть-Када, Куйтунского района, Иркутской области, в большой, многодетной семье, состоявшей из десяти братьев и сестер. Шестеро братьев и четыре сестры. Жили бедно, но очень дружно. Отец, Иванов Иван, работал скотником на местной животноводческой ферме. Мать, Феодосия, занималась своим хозяйством и воспитанием многочисленной детворы. Вскоре мать ослепла, и вся нагрузка легла на плечи детей, которые были приучены к труду и в делах помогали друг другу.

Когда началась война, трое братьев ушли на фронт. В 1942 году умер отец. Ольга и старшие дети работали в колхозе, выполняя посильные, а порой и трудные работы на посевной, прополке, уборке урожая. На лошадях возили из леса дрова, пасли скот. Не смотря на это, всегда хватало одежды, обуви. Особенно донимал голод. Ели все, ботву, крапиву, лебеду, мерзлую картошку, шелуху. Все зерно, мясо отправлялось колхозом на фронт.

В 1944 году умерла мать, и дети остались сиротами. Еще труднее становилась жизнь. Но в этом же году с фронта вернулся старший брат Петр, который служил летчиком и пришел домой после ранения. Вернулись с войны еще два брата, Павел и Глеб. Оба с тяжелыми ранениями и осложнениями.

В 1950 году Ольга вышла замуж. Родила двух сыновей. Работала в колхозе. Муж, Михаил, работал шофером. Жизнь становилась лучше. В 1954 году семейство переезжает в Усолье-Сибирское. Работала на ДОЗе котельщицей. Затем перешла на работу на сользавод в столовую в качестве повара. С нее ушла на пенсию, но еще продолжала работать до 60 лет, которые пришли в 1988 году. В 1981 году муж умер (погиб). В 1955 году у нее родилась дочь, Лида, а в 1959 году дочь Таня.

У Ольги Ивановны 6 внуков, 5 правнуков и уже есть праправнучка. Счастливая бабушка полна оптимизма и сегодня. Привыкшая трудиться, она работает на даче. Любит петь песни, дружит с большой родней и соседями.

Награждена: медалью «Ветеран ВОВ»;

медалью «Ветеран труда»;

знаком «Ударник коммунистического труда»;

медалью «Труженик тыла».

Евгения Агаповна Карлова (Нечипоренко)

Я стою на рубеже прожитых мною девяносто лет, и не было дня, чтобы я не перелистывала страницы жизни, особенно те, где была война. Там живут вспышки памяти далекого детства, словно это происходило не так давно. Такой яркий, незабываемый след они оставили своей необычностью. А что я помню о войне?

Она отлегла в еще детской, крепкой памяти бесценным грузом, который сохранится и после моего окончания земного пути. Вот мы с мамой остались у барака в ожидании возвращения брата, который прибавив себе два года, ушел на фронт. Девять лет пребывали в ожидании самого дорогого для нас человека. Все прояснилось позже. Он с боями прошел Австрию, Болгарию, Берлин. После Победы прослужил еще пять лет в армии. Вернулся в 1949 голу. Но тяжелые ранения дали о себе знать. Лечился в военном госпитале в городе Сочи. Но не выжил, умер.

Училась в школе №8 п. Каркасный, которая располагалась в бараке. Было жутко холодно. Верхнюю одежду не снимали. На переменах грелись у печки, отапливаемой дровами, которые пилили сами. В «непроливашках» замерзали чернила. Один учебник на четверых. Тетрадей не было. Писали на газетах между строчек. Утром, перед занятиями нас выстраивали в линейку в коридоре школы и мы все дружно и громко пели песни. Чаще всего о священной войне, «Три танкиста», «В землянке», «Огонек», которые также исполняли перед ранеными бойцами в госпитале на курорте, в корпусе №2. Однажды директор школы Анна Яковлевна Прелухина принесла и показала газету со снимком Зои Космодемьянской с петлей на шее. Волосы запорошены снегом. Девушку только что сняли с виселицы. Что-то ужасное, жуткое вошло в душу. Слово «Война» с того времени вызывало чувство страха, незащищенности. Боялись за своих родных и с нетерпением ждали от них писем. Очень переживали, когда вестей от близких с фронта долго не бывало.

Дети военной поры взрослели рано. Наши учителя приучали к работе, привлекая тех, кто мог и даже не мог трудиться. Мы часто работали на подсобном хозяйстве Сользавода, располагавшегося у озера, где затем построили ГПТУ-11 (сейчас индустриальный техникум). Домов там еще не было, а сплошь поля до самого леса. Выращивали картофель и другие овощи. Однажды, под руководством учителя, копали морковь. Бригадир предупредил, чтобы мы не брали домой морковь, а могли есть только на месте. Но мне так хотелось угостить младшего братика! Упросили бригадира и он разрешил взять домой по две средней морковки. Это было счастье! После выполнения нормы нас кормили в столовой. Мы такого лакомства за годы войны не видывали. Стояла она у озера, где в настоящее время находятся частные дома.

Занимались и заготовкой березовых веников. Однажды наш классный руководитель четвертого класса К. Чечулина, организовала такой поход за вениками. Мы перевыполнили план, и нас наградили двумя буханками настоящего хлеба. Какое это было счастье! Мы мгновенно разделили их на части и тут же мгновенно их съели. Для нас это было «святым лакомством». С учителем ходили копать турнепс. Поле находилось за сользаводом. Во время копки успевали и поесть. Уходя домой, по разрешению бригадира, несли домой по одному корнеплоду.

Нас, учеников младших классов, кормили по талонам в столовой, которая располагалась по улице Мира. Это каменное здание цело и в настоящее время. Оно расположено рядом с участком гор электросети. Давали похлебку из крапивы и лебеды с добавлением галушек. О! Это казалось царской едой. Есть хотелось всегда. Летом мы искали в траве что-то съедобное, грызли зеленые дудки, жевали вар и канифоль. Насобирав щавеля, лука полевого, продавали их на базаре и на вырученные деньги покупали «жмых», кусочек в 100 граммов, который также считался пищей богов.

Мы, девочки 9-10 лет стояли свою «Вахту» у магазина «Колокольчик», рядом с курортом, где отоваривались хлебные карточки. На руку, химическим карандашом, наносился номер очереди, а мы могли попрыгать на скакалке, поиграть в «классики». И вот, наконец, прибывает повозка, запряженная в старую клячу. Выгружают хлеб, а мы становимся за ним.

Он черный, тяжелый, полусырой с примесью мерзлой картошки. Но такой вкусный! Вечером мама делит этот хлеб. По ночам она часто плакала. Я спала рядом и слышала ее тихие всхлипывания. Но днем мы слез никогда не видели. На горе матерям пришла эта война. Хотелось бы немного сказать о нашей маме. Святая женщина. Никогда не жаловалась на невзгоды. Отдавая нам, вечно была голодна. Часто утешала нас: – Терпите. Война закончится и мы напьемся чаю с настоящим хлебом. Она осталась вдовой в 34 года, посвятив свою жизнь нам, детям. Как все это пережила наша мама? Работа на сользаводе трудная, монотонная. Работала вместе с пленными японцами на подъеме выпаренной соли их чреков на высоту 1,56 метра, вручную, деревянной лопатой, для ее дальнейшей просушки. Но наша мама выстояла, выдержала все трудности. Эти женщины гордость нашей страны. Им поклониться надо.

Наконец-то день Победы! Стоял солнечный день. Хорошо запомнилось это утро. Прибегает соседка, у которой было радио «черная тарелка» и со слезами на глазах кричит: – Победа! Война окончилась!

Мы все жилгородские, кинулись на площадь. Вокруг восклицания: «Победа! Ура, Победа!». Как мы ожидали этот священный, самый великий для нас праздник. А потом встречали раненых, а кто и родных. Плач, смех, рыдания слышались вокруг нас.