полная версия

полная версияДети войны. Дети Победы. Книга воспоминаний

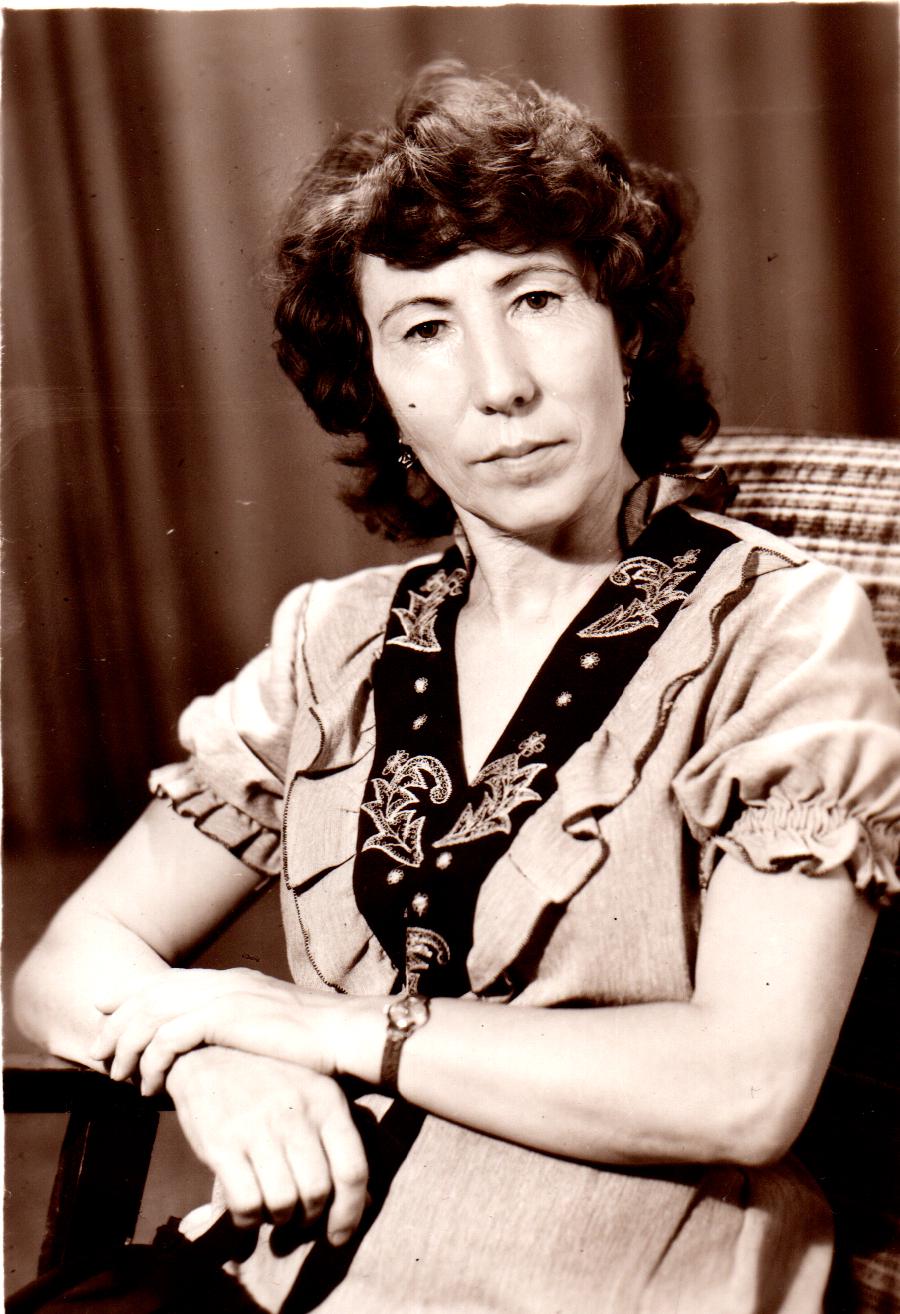

В 1973 году в семье родилась дочь Галина. С 1982 по 1988 годы работала завучем в этой школе, а затем снова рядовым учителем.

Вот как запомнились годы войны Лидии Александровне:

«Годы войны мне запомнились тем, что все время очень хотелось есть. Однажды, уже в конце войны, к нам в гости намеревалась заехать тетя, мамина сестра. Вместе с ней был и ее будущий муж. Мама раздобыла где-то немного муки и настряпала калачиков. Мне и сестре дали по одному, а остальные, на тарелке, поставила в комнате на стол, покрытый скатертью. Я стояла и смотрела на них, глотая слюни и наконец спросила: – А они не прокиснут? Не прокисли. Гости быстро с ними управились. Время после войны также было тяжелым. Не только чего поесть, но и с одеждой были проблемы. В школу я пошла с сумкой, которую мама сшила из отцовской гимнастерки. До шестого класса ходила в кирзовых тапочках и сапогах. Но несмотря ни на что, наши люди очень надеялись на лучшее и искренне верили, что все эти трудности временные и скоро наступят лучшие, светлые времена. До наших дней эта вера живет в наших сердцах».

В школе проработала до 2008 года и вышла на пенсию. Стаж работы – 37 лет. Была председателем профсоюзного комитета, секретарем партийной организации. За свою работу имеются награды: нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», грамоту и благодарности городского, областного отделов образования.

Находясь на заслуженном отдыхе, занимается семьей и огородом. У нее четыре внука. С 2010 года входит в совет ветеранов работников образования.

Награждена медалью «Дети войны» и медалью в честь 80-летия образования Иркутской области.

Подорова Мария Федоровна

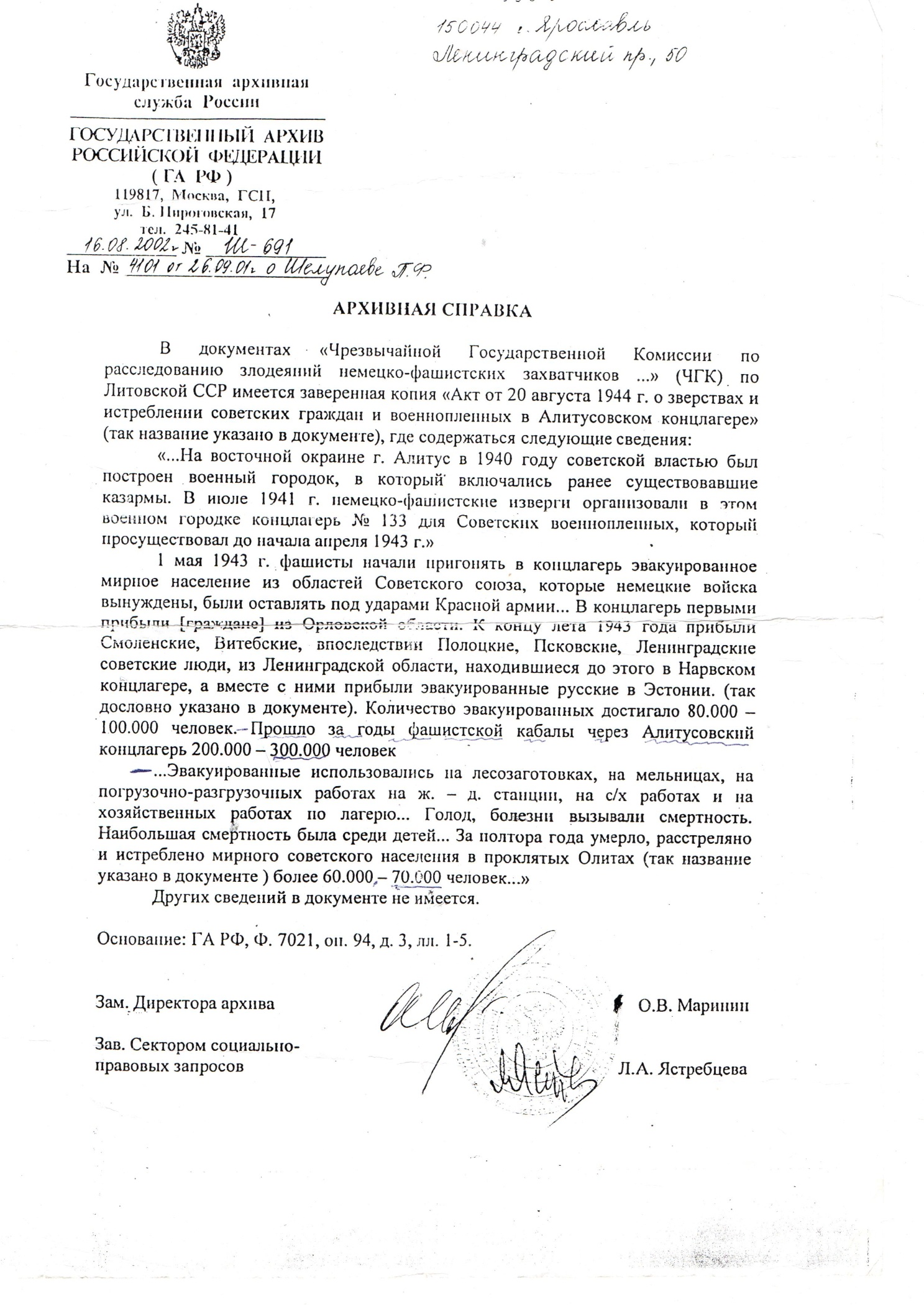

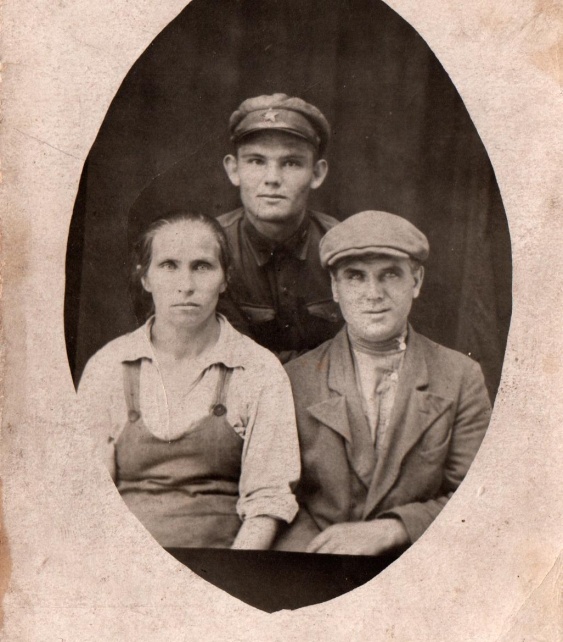

В июле 1943 года, после разгрома на Курской дуге, немцы начали отступать. Почти всех жителей села повыгоняли из их домов, в том числе и нашу семью. Построили в большую колонну и погнали на железнодорожную станцию. Собрав народ, загнали в товарные вагоны и повезли. Как оказалось, в концлагерь «Алитус», находящийся на границе Литвы с Германией. Он представлял собой строения военных казарм на окраине города Алитус. Еще в июле 1941 года немцы организовали здесь концлагерь №133, который они использовали для военнопленных до апреля 1943 года, а затем приступили поставлять в него эвакуированное мирное население с оккупированных ими территорий.

Периметр обнесен колючей проволокой и выемками с прожекторами и пулеметами. Неустанно фашисты патрулировали по периметру с собаками. На территории концлагеря находилось две топки для «кремирования» и большой котел, в котором повар варил баланду из воды и отрубей. Каждое утро мать получала два котелка этой баланды и по кусочку хлеба, не понять из чего испеченного.

Мать работала на выращивании овощей, а осенью грузила их в вагоны. От непосильной работы мать заболела, и бабушке пришлось ее прятать под нары, чтобы ее не отыскали немцы. Всех больных и немощных они тащили в топку. При наступлении Красной (Советской) Армии они были освобождены, и семейство поселилось в заброшенном хуторе «Кретюнай», в котором после окончания войны и нашел их отец. Он вернулся с войны инвалидом. На фронте он был танкистом и уже в ее конце его танк был подбит, и он получил ранение в правую руку и тяжелую контузию.

Вернуться на свою родину было невозможно. Отступая, немцы сожгли село, в том числе и их дом. А строить новый дом пока не было ни сил, ни средств. Так и остались в Литве. Закончив восемь классов, Мария поступила в Каупасский деревообрабатывающий техникум. Закончив его по специальности техника-технолога деревообрабатывающей промышленности, и в 1958 году всей семьей приехали в Усолье-Сибирское по распределению. Работать начала на «ФСК Байкал». В начале, 4 года, работала сменным мастером, затем начальником всего спичечного производства. За отменную работу, достижение высоких показателей в социалистическом соревновании, постоянно награждалась. В честь 100-летия рождения В.И. Ленина, награждена правительственной медалью.

В 993 году ушла на пенсию. МУЖ, Анатолий Иннокентьевич, работал также на ФСК бригадиром. Кстати, его отец погиб на фронте. Умер и муж, оставив двоих детей, у которых уже свои дети и внуки, правнуки.

Дай Бог Вам Мария Федоровна здоровья, и жить долго – долго, радуя своих наследников.

Альбина Андреевна Понедельченко

Память часто возвращается в детство, такое долгое и голодное. Продуктов очень мало, а сладкого вообще не знали.

Когда Альбине исполнилось девять лет, в 1950 году, ее увезла в Якутию старшая сестра матери. Там она и училась. Дядя, Петр Степанович Ковалев – глава семьи, очень грамотно помогал Альбине осваивать грамоту, обучая многим премудростям. Он очень хотел, чтобы Альбина стала учителем. И она исполнила его и свою мечту. В Иркутске выучилась на педагога.

Стремление к возрождению новой жизни у людей в те далекие годы было огромным. Их главным, главной мечтой было дождаться Победы, и жить без этой проклятой всеми войны. Дождались. Но жизнь налаживалась не так скоро, как этого хотелось. В средней школе села Булгунияхтат, Ордженекидзского района, Якутской АССР, на все классы была одна географическая карта двух полушарий. Вот такая была бедность. На весь восьмой класс одна готовальня для черчения. Зато пение и физкультура на высоте.

Вот что еще вспоминает Альбина Андреевна.

Рукой стирая слезы у окна

Она глазами провожала мужа

Ведь где-то там опять идет война

Скажите – ну кому все это нужно?

Война игрушка, но в руках кого?

Кому нужна та новая могила?

Кому же будет легче от того?

Что мать не встретит сына?

И мальчик с синевою на глазах

Забудет, что такое слово «Папа»

А та, что держит на руках

На век останется вдовой солдата.

О матери, о женах тех солдат

Чьи жизни унесли войны раскаты

Пред Вами на коленях вся Земля.

Пред Вами на коленях вся планета.

Во время войны вся деревня находилась в работе, в заботах. И конечно дети были главными помощниками взрослых. Обихаживали кур, гусей, хрюшек. Их необходимо выпасать, стеречь. Да и заготовить корм из крапивы и лебеды, которые необходимо нарвать, порубить мелко в корыте. Но вот мяса и яиц почти не видели. Все шло на фронт, на Победу.

Семейная жизнь сложилась удачно. Со своим будущим мужем, Василием Ивановичем Понедельченко дружили до свадьбы, три года. Он работал на п/о Химпром начальником цеха. Родилось двое детей. В 1965 году Алексей, а в 1973 году дочь Татьяна, которая также стала педагогом.

Работать довелось в школе №16. Затем на п/о Химпром, «зарабатывая» рабочий стаж. Затем вернулась в школу №5, а затем, долгие годы в школе №16. И хотя бедность прошла через всю ее жизнь, она оптимист и ее интересная жизнь продолжается.

Во времена колчаковщины дед уже командовал созданным им небольшим партизанским отрядом, громя гарнизоны и подрывая эшелоны. Однажды он пришел домой, повидать семью, помыться в бане. Его выследили и также хотели, для назидания другим, повесить. Спасли от петли бойцы его партизанского отряда. Вот такой боевой был дед, исполнивший свою мечту – вся власть Советам рабочих и крестьян.

Светлана Ивановна Филатова (Воронина)

Родилась 9 мая 1944 года в поселке Култук, Слюдянского района, Иркутской области. Отец, Воронин Иван Иванович, был призван на фронт, и после окончания войны вернулся домой. Но в семью не вернулся. У него была уже другая семья. К тому времени мать Светланы умерла, дети остались без родителей. Свету и ее старшую сестру Галину, 1942 года рождения сдали в детский дом, располагавшийся в п. Култук. Шел уже 1947 год. По просьбе отца их приняли. Он пообещал, что вскоре заберет их, как только вернется из командировки. А в это время их будет навещать старший брат Володя, которому на то время было 12 лет.

В 1950 году, целую группу, в том числе и Свету, перевезли в поселок Тельму, Усольского района. Большинству детей исполнилось по 7 лет, и настала пора идти в школу. Здесь уже были дети побольше. Им выдали платья, сумки брезентовые (зеленые), шарфы, а зимой одежду, какую носят мальчишки. И началась учеба в школе.

В 1956 году состоялся фестиваль детских домов в Иркутске, куда съехались артисты художественной самодеятельности. Среди них и была Света, которая принимала самое активное участие. Там, от участников, она узнала о своей сестре Галине, которая, правда, не принимала участия в художественной самодеятельности, но которую многие знали. Сестра приехала в Тельму, чтобы повидаться со своей младшей сестрой, Светой. Они встретились, когда она с ребятами шла с Ангары. Конечно, они сразу признали друг друга. Пока общего у обеих мало. Потому и говорить, и обсуждать практически нечего.

Но дети есть дети. Они еще верят в сказки, чудеса. Вот и говорит Света:

Мы же Воронины с тобой, Галя?

Воронины.

Давай напишем вороне письмо.

А как она его получит?

Оставим в лесу. Увидит и прочитает. Или доставит его отцу.

Так и решили девочки. Написав письмо, оставили его в ближайшем лесу. Когда училась уже в седьмом классе, Света решила отыскать родителей. Отец нашелся. Он жил в Слюдянке, с новой женой. Она и уехала к нему жить. Здесь она пошла в восьмой класс. Но жизнь не заладилась, из-за сложностей в отношениях с мачехой. Следы родной матери так и не отыскались.

Напрасны оказались труды учительницы русского языка и литературы, помогавшей Свете отыскать своих родителей. Сколько писем было отправлено в Иркутск и другие города. Лишь отец отыскался. Но он не смог отрегулировать отношения Светы с его новой женой, Александрой

Светлана уезжает в город Усолье-Сибирское. Здесь проживала ее старшая сестра. Ей очень хотелось выучиться и стать медиком, но от учебы в местном медучилище ей пришлось отказаться, так как это учебное заведение не имело своего общежития. Первое время Светлана ночевала в общежитие, где находилась сестра. Она узнает, что идет набор в местное строительное училище (где ныне больница п/о Химпром). Там имелось общежитие, форменная одежда, питание. О лучшем Светлана и не мечтала. Это ее устраивало и она, проучившись два года, получила специальность «маляр отделочник» третьего разряда.

Практику чаще проходили в цехах развивающегося п/о Химпром. Направляли и в Иркутск, на работы в ИВВАИТУ. В училище Света встретила своего будущего мужа, Владимира Георгиевича Филатова. Пришло время, и его забрали в армию, на Дальний Восток. Для въезда гражданских лиц требовался особый пропуск.

Светлана решила отучиться на радиста, чтобы иметь возможность уехать к Владимиру. А служил он в городе Улан-Удэ с 1962 по 1965 год. Но время все отрегулировало, и образовалась новая, счастливая семья. Светлане было 22 года. Света начала работать в тресте ВТС (Востоктяжстрой). В конце 80-ых годов мужа пригласили работать в Монголию, на один год. Он владел редкой специальностью – сварщик цветных металлов. Светлана осталась одна с детьми: 17-ти летней дочерью Наташей и 12-ти летним сыном Виталием. Старшая Надежда, училась на кассира. Но от мужа пришел вызов, она с двумя детьми выехала в Монголию. Три с половиной года, неполное семейство пробыло в этой братской стране. Проживали в Улан-Баторе, в ведомственной квартире для советских специалистов. Светлана трудилась мастером на местном заводе ЖБИ. Муж работал практически во всех крупных аймаках (селениях) Монголии.

Окончив Иркутский строительный техникум, Светлана 36 лет отработала на Усольском ЖБИ (ВТС). Кстати. Здесь, будучи еще молодой девушкой, она отдала свою кровь пострадавшему в ЧП рабочему, свою первую донорскую кровь. С тех пор, она регулярно сдает ее, спасая жизни других.

Яркая, насыщенная жизнь, преодоление встречающихся на ее пути трудностей, оставили глубокий, незабываемый след. Память то и дело возвращает ее в прошлое, такое уже далекое. Но картины ушедшего живут и до ныне, порой не давая спокойна спать. Она помнит наизусть те песни, которые пели еще в детском доме:

Зачем меня мать народила

––

Лучше было, если меня утопили

И зачем в детский дом угодила

Навсегда запомнился вкус хлеба, которого так не хватало детям. Пекли на печке картошку, пели. Даже устраивали танцы. А как научили владеть иголкой с ниткой. Воспитатель – мужчина, бурят по национальности, просто разорвал на ней платье и сказал:

А теперь зашей аккуратно.

Светлану с самого детства тянуло в художественную самодеятельность. Она всегда любила петь и танцевать. Еще в детском доме Большая Елань, Света выступала с чтением стихотворений в поселковой радиорубке. Была активистом художественной самодеятельности, принимала участие в областных фестиваль-слетах.

Уже более двадцати лет она участник народного хора «Усольчане», при д/к «Мир». В 2009 году, она со своим мужем, на танцах «Усольский бульвар» день празднования Дня города, заняла первое место. А в апреле 2012 года ее хор становится лауреатом областного фестиваля хоровых коллективов в городе Ангарске.

Во время работы была секретарем комсомольской организации ЖБИ. Имеет звание «Ударник коммунистического труда». Довелось быть депутатом городского Совета \(1969-1971 гг.). Помогала советской милиции, участвуя в добровольных народных дружинах (ДНД). В 2017 году муж ушел из жизни. Оставшись вдовой, не опустила руки, не замкнулась в себе. У нее двое внуков, правнуки, которые очень любят свою бабушку.

Есть еще неосуществленная мечта. Она очень хочет побывать на могиле своего дяди, Игушкова Георгия, погибшего на фронте в период Великой Отечественной войны. Место его захоронения установлено.

В добрый путь, Светлана Ивановна. Дай Бог Вам здоровья, долгих лет жизни.

Валентина Иннокентьевна Лапардина (Байбородина)

Родилась 04.03.1939 года в Бурятии, Тункинской долине. Военные годы знает со слов матери. В семье было шестеро детей. Когда началась война, отец ушел на фронт защищать Родину. Воспитывать детей пришлось одной матери. Отец, Байбородин Иннокентий Лукич умер в 1942 году от полученных многочисленных ран в боях за Родину. Матери на него пришла похоронка. После начала войны, жизнь резко поменялась. Почти все мужчины призваны на фронт и их главную, тяжелую работу вынуждены были делать женщины, подростки, старики. В селе, на высоком столбе висел репродуктор, и почти все селяне собирались возле него, когда передавали сводки Сов информбюро о боевых действиях Красной Армии. На озабоченных лицах тревога и беспокойство. И в селение приходили с фронта похоронки. Часто и письма приносила почтальон. Эти весточки читали коллективно. Собирались вместе соседи, родственники и читали эти письма. А кому пришла похоронка, плакали вместе.

Дети подражали героям Аркадия Гайдара из «Тимур и его команда», помогали бабушкам и дедушкам, у которых сыновья и внуки находились на фронте. Прибирались в доме, носили воду, убирали со двора снег, ходили в магазин за хлебом. Дети очень рано становились самостоятельными. Семью спасала от голода кормилица по кличке «Буренка». Ее молоко не пили, а продавали, а на полученные деньги покупали другие продукты.

Летом и осенью собирали в лесу ягоды, грибы и по возможности также продавали. Валентина рано научилась косить траву, грести ее и делать из сена копны, делая заготовки на зиму для Буренки. Мать научила вязать носки, варежки, шить кисеты для махорки и все это отправлять на фронт. Было голодно, но мы не роптали, а понимали, что хлеба мало и на фронте он нужнее, чем здесь в тылу. Крепко выручали дары природы: грибы, ягоды, черемша, полевой лук, чеснок, мерзлая картошка. Очень вкусный суп варили из черемши, крапивы. В огороде садили картошку, овощи, собирали колоски.

Выбрав удобный момент, мать часто рассказывала детям о Героях Советского Союза: Николае Гастело, Александре Матросове, Зое Космодемьянской. Были и свои, местные герои, которыми очень гордились. Детство все же у ребят было. Часто собирались вместе. Играли в игры, катались на санках и коньках, играли в лапту, в палочку-выручалочку. Таким образом шло время. Все мы с нетерпением ожидали окончания войны. Дождались. Наконец пришла Победа! Это был великий праздник для всех «со слезами на глазах».

И на деле все происходило таким образом. Горе и радость шли рука об руку, рядом. Радовался каждый житель, стар и мал. Поздравляли друг друга, обнимались, смеялись, плакали. В школьном дворе организовали многолюдный митинг. Председатель и директор школы говорили приветственные слова, плача сами от нахлынувших на них чувств. Победа!!!

Пришло время, и Валентина поступила учиться в Улан-Уденское педагогическое училище. После его окончания поступила и окончила Иркутский педагогический институт. Направили в Усолье. В школе работала учителем начальных классов, а также социальным педагогом. Стаж работы составил 50 лет. Работать продолжала и после выхода на пенсию. Очень любит профессию учителя.

Своего мужа, Ивана Лапардина, встретила в Улан-Удэ, где он проходил воинскую службу. Вырастили двоих детей, сына и дочь. Уже шестеро внуков.

За свой многолетний труд, награждена министерскими наградами. Ветеран труда, ветеран образования. До наших дней она ведет активный образ жизни, работает в Совете ветеранов. Часто навещают больных пенсионеров, поддерживая их в нелегкой жизни. Как дорого внимание!

Долгих Вам лет жизни. А Бог поможет в этом пути.

Валентина Григорьевна Венжена

Мать осталась с двумя дочками на руках. Родители отца отказались им помогать. Уж сильна была их обида, что сын пошел против их воли. Жилось очень трудно. Мужчины почти все на фронте. За них всю работу делали женщины. Они пахали, сеяли, убирали. Мать выкраивала время, чтобы косить сено, собрать его. Спать доводилось по три часа в сутки. Из-за нехватки дров пришлось заколотить две комнаты, чтобы хоть как-то согреться в одной. Из леса неустанно носили хворост. Маленькая Валентина также принимала в этом участие, в меру своих силенок. Ходили часто по полям, собирали оставшиеся после уборки капустные листы. Отмывали их от грязи и варили. Хлеба не было, а его так хотелось. Валя сдружилась со своим двоюродным братом, Славой Куклиным. Их семья жила побогаче. Его отчим был председателем колхоза, и хлеб у них водился. И Славик частенько приносил ей хлебные сухарики, которые украдкой прятал во время обеда.

В 1945 году переехали в город Зиму, к родителям матери. Проживало восемь человек в маленькой квартире. Мать устроилась работать в воинскую часть поваром. Там находился госпиталь, в котором еще было много раненых. Бабушка Маша работала прачкой в парикмахерской. Как могли, помогали ей в нелегком труде: гладили салфетки, а вечером мыли полы.

В 1949 году Валентина пошла в школу. Училась хорошо. Быстро все схватывала и усваивала. Занималась спортом с 8-го класса. Была членом сборной по легкой атлетике. Не забывала зимой лыжи и коньки. Вскоре перешла в школу другую, десятилетку.

Свою мать они видели только по выходным. Она работала на базе, очень далеко. Ездила на автобусе. Уходила рано, приходила поздно, когда спали.