Полная версия

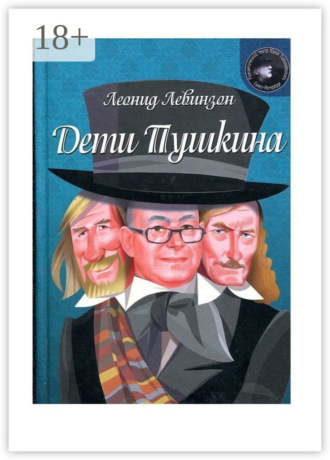

Дети Пушкина

Последнюю фразу она произнесла, тыча костлявым пальцем непосредственно Максюте в лицо.

– Вы нам всё срываете! – Опомнился поэт. – Уходите!

– Ни за что!

– Выйдите вон!

– А это ты видел!? – Княжна сунула Дмитрию под нос сухой и колючий кукиш.

Дмитрий посинел и схватил княжну за локоть, но та вывернулась.

– Кровосос! Хам! – Она разошлась ещё больше. – Не прикасайся ко мне! Я собираю подписи в пользу нашей кровоточащей родины! Да здравствует Сталин! Америка погибнет!

При этих словах княжна достала из сумки непонятные голубые листки и начала бросать вверх. Вентилятор с радостью подхватывал их потоком воздуха и кружил по залу. Дмитрий, вцепившись в безрукавку княжны, начал толкать её к выходу. Княжна треснула поэта сумкой по голове. Наконец, Дмитрий её вытолкал, княжна ещё было попыталась прорваться обратно, но кто-то сзади оттащил, и Дмитрий, поправляя порванную рубашку со сбившимся галстуком, тяжело дыша, рухнул возле нас на стул.

– Эта идиотка мне сорвала выступление! Б-же мой! – Театрально развёл руками. – Мне сорвали выступление!

– Успокойся! – Искоса взглянув на Дмитрия, статный ироничный Виталий осторожно донёс сигаретный столбик пепла до пустой банки. – Ты же не во Дворце Съездов свои стихи читал? А сюда, – Виталий, подумав, решительно придавил и саму сигарету, – сюда сам Г-сподь Б-г велел таким птичкам залетать, разбрасывать голубые пёрышки.

– Россия, Россия, – вспомнил Дмитрий и, наливаясь безумием, выпалил, – да если бы я родился не в Свердловске, а в Чикаго, например…

– То был бы негром, – лениво подсказал скучающий толстый Борисик и зевнул.

– Если бы я родился в Чикаго! – Продолжил Дмитрий и закатил глаза. – То я уже получил бы Нобелевскую премию!

– Ты всегда скажешь что-нибудь интересное! – Хихикнула Катя – единственная женщина в нашей компании. Её буйные рыжие волосы солнечным костром выделялись в полутемном кафе, на круглом лице сияли всегда любопытные голубые глаза.

– Нет, получил бы! – Упёрся, обиженный, как ребёнок, Дмитрий.

– А что толку в премии? – Риторически спросил длинноволосый нескладный Матвей. – Что толку? – И грустно поставил точку. – Ведь всё равно бы потом повесился.

Дмитрий побледнел.

Неожиданно наступила тишина, и в застывшем времени собственная запозднившаяся компания с выхватываемыми из теней неярким светом лицами напомнила старинную картину с потемневшими от времени, смешанными из тяжёлого масла красками, постепенно всё чётче и чётче проявляющуюся в сигаретном дыму. Засыпавшие зал голубые листки придали на несколько мгновений неожиданное растрёпанное очарование этому месту с дешёвыми выщербленными стульями и колченогими столами. Но повернул гордый профиль Виталий, Дмитрий узкой рукой взял недопитое пиво, наваждение рассеялось.

– Пора, пожалуй! – Опять зевнул Борисик. – Засиделся я с вами – бездельниками.

– Так мы уже все идём. – Виталий взглянул на часы. – Лёш, ты, кажется, хотел на море?

Мы вышли.

– Сколько там нам завтра обещают? – Ведя велосипед, спросил Виталий.

– Плюс тридцать, – виновато, будто сама устанавливала погоду, ответила Катя.

– Можно было не спрашивать.

Через короткое время, добравшись до моря и искупавшись, мы шли по линии прибоя, ступнями ощущая прелесть мокрого песка, пока не наткнулись на пожилого мужчину в панаме и трусах, которые когда-то называли семейными. Мужчина, стоя по колено в воде, спиннингом ловил рыбу и сам себе укоризненно жаловался:

– Опять ничего нет!

– Вы что, прямо на пляже рыбу ловите? – Поднял брови Виталий.

– Ну, ловлю, – сразу набычился мужчина, – а что, нельзя?

– И как, удачно?

– Жена довольна, – сказал с сомнением.

– Скажите, почему не утром? – С любопытством округлила голубые глаза Катя.

Мужчина почесал панаму.

– Ну, решил и к вечеру выйти, а что, нельзя?

– Можно, но вы так золотую рыбку не поймаете…

– Шутить изволите… – тоскливо сказал рыбак, – мне бы окуня… – и опасливо сощурился, – а что, нельзя?

Мы ушли, а старый рыбак в смешной панаме и широких трусах, как безумный, всё забрасывал леску в море, всё забрасывал, и из его выцветших глаз катились слёзы.

– Какой я был дурак! – Бормотал. – Ну, какой я был дурак!

4.

Что ж, приходится признать – прошло не так уж мало лет после того, как в один из августовских дней самолёт «Боинг», заполненный эмигрантами из России, в числе которых были мы с мамой, развернулся над акваторией близ Тель-авивского дельфинария и заскользил над каменными горячими джунглями Флорентина и Шхунат ха-Тиквы.

У входа в аэропорт ошарашенных эмигрантов встретил оркестр, исполнивший в честь приехавших незнакомую мелодию.

Через минут десять оркестр замолк, за исключением двух увлёкшихся скрипачей, но, в конце концов, их одёрнули. И тут, пройдя строй музыкантов, перед нами показалась представительная тётя, празднично набросившая на плечи флаг Израиля.

– Господа! – Крикнула тётя. – Теперь у вас начинается новая жизнь!

И неожиданно заплакала.

– Как я люблю мою страну, как я люблю! – Донеслось сквозь рыдание. – Я люблю – и вы любите!

Вытерла слёзы и деловито произнесла:

– Паспортный контроль.

На первое время нашу маленькую семью вместе с другими поселили в девятиэтажную гостиницу, с такой силой ввёрнутую в ненадёжную почву, что около гостиницы потрескался асфальт. У входа в неё стоял мешковатый швейцар, а по утрам гуляли блондинистые псы, ведомые домохозяйками в цветастых халатах. Через месяц, видимо, чтобы разбавить славянских евреев, в гостиницу привезли эфиопских евреев, чьи дети, растеряно смотрящие огромными глазами, без конца катались в лифтах.

Возбуждённые своей добротой, белые леди с вялыми грудями приносили эфиопам горы ношеной одежды. Но эта чистенькая одежда, как её ни стирай и не проветривай, всё равно пахла застоявшимся потом европейских гетто.

Эфиопам с их сухой чёрной кожей не нравился запах и, влекомые природным чувством эстетики, они выбрасывали одежду из окон, украшая затейливым орнаментом потрескавшийся асфальт. Я как-то не удержался и спросил одного из эфиопов, зачем он приехал?

Тот пожал плечами:

– Я просто хотел жить в стране, где когда-то нашла свою любовь царица Савская. И, кроме того, здесь больше еды. А мне говорили, что когда хорошо питаешься, кожа из чёрной становится приятно коричневой.

Где-то далеко-далеко, прерывая воспоминания, раздался птичий крик. Наверное, это кричала птица Зиз, жалея об исчезнувших неблагодарных маленьких людях, которые умели выращивать то, что ей было необходимо.

– Матвей?

– Да, Лёшка…

– Ты где?

Сонный голос:

– Вот и мне странно – где я? Какие-то обои незнакомые…

– Опять! Ну, Матвей! Итак, что вчера было?

– Пошли с Катькой домой, – недоумённо ответил Матвей и задумался, – кажется, девушка была. Девушка – химик!

– Ну и где она сейчас? Куда ты её дел?

– Никуда не дел. Наверное, пошла делать растворы.

Я вздохнул.

– Матвей, ты неисправим. Мы после обеда к Диме собираемся, ты поедешь?

– Поеду. Вот только девушку обнаружу…

Подняв голову, Матвей удивлёнными глазами осмотрел чужую обстановку: на всём лежала печать запущенности, неряшливости, ничего своего – расшатанный, как вспомнилось, стол с пустыми бутылками, диван, на котором он имел честь возлежать, посуда в раковине, полуоткрытая дверь в другую комнату, единственное светлое пятно – литография на стене.

Матвей поднялся, подошёл ближе и сразу узнал: Питер. Ранняя весна, ещё лежит снег, но уже слежавшийся, грязный, и из под него текут ручейки холодной воды, кажущейся чёрной на асфальте. Ветер треплет листья деревьев, неяркое солнце поднялось меж оттаивающих домов, лучик ударил в окно, вспыхнул сиянием.

Стукнула дверь, и в квартиру, запыхавшись, влетела толстая баба с растрёпанными пепельными кудряшками.

– Проснулся, любовничек! – Дробно рассмеялась. – А я тут пока за хлебцем сходила!

– Так, – Матвея бросило в краску, – эта явно не химик. Где же химик?

– Ну, ты и жук! – Баба радостно продолжила. – Раздел меня почти всю и в самом интересном месте отключился! Кстати, – шумно дыша, подошла ближе, – мужчины, обычно, зовут меня киской.

– Может, я и жук, – независимо заявил Матвей, – но явно не котёночек! – И почти бегом выскочил в жаркий, шумящий нетерпеливыми гудками машин, день.

Первым, кого он встретил, был похожий на испуганного воробушка Саша со своими небесно-голубыми глазами.

– Матвей? – Тихо произнёс Саша.

– Здравствуйте, Саша.

– Знаете, Матвей… – Саша подошёл и взялся за пуговицу на его рубашке. – Я вот думаю, симфонизма не было в русской поэзии, а была оркестровка. У Пушкина, у Фета, Бродского, Мандельштама местами. У Мандельштама скорее певучесть, голос. Человеческий голос слышится в его стихах, а не инструмент. Инструмент очень слышится у Бродского. Орган или фортепьяно, как католическая месса. Я считаю, некоторые вещи у Бродского прямо как месса звучат. Понимаете, какая вещь?

– Понимаю, – осторожно ответил Матвей.

– Тогда я пойду.

Пошёл, унося тревогу. Постепенно удаляясь, шаркая стоптанными сандалиями, пропадая в светящем прямо в глаза, заполняющим всё нестерпимым золотом, солнце. Матвей озадаченно посмотрел ему вслед и направился на Шенкин.

– Доброе утро, Семён!

– Кому утро, а кому день… – Буркнул пропахший помойкой старик и теснее запахнул чёрный от грязи халат.

– Семён, – стараясь не дышать, извинительно начал Матвей, – можно, я позже заплачу?

– В прошлом месяце ты говорил тоже самое!

– Семён, меня на почту берут, вот зарплату получу и сразу отдам за два месяца.

Семён, сурово выпятив нижнюю губу, начал думать, громко сопя своим могучим носом.

– Хорошо, – визгливо изрёк, – подожду.

По дороге в Бат Ям безалаберный Матвей, на радостях от удачно проведённого разговора, немедленно заскочил в русский магазин, в котором около прилавка к трём сменявшим друг дружку продавщицам столпилось множество народу. Когда подошла очередь, одна из них, самая светленькая, со рвением качнулась к Матвею:

– А вы?! Вот вы? Что вы хотите? Или вас уже обслужили?

– Это, в каком смысле? – Поинтересовался Матвей.

До молодой женщины сразу не дошло, но потом она улыбнулась:

– В таком! Вам чего? Колбасы?

– Тепла, – серьёзно ответил Матвей, – всего лишь тепла.

– А ещё? – Спросила продавщица, приглядываясь к высокому немолодому мужчине.

– И водку, к сожалению.

Получив бутылку «Александрова», а к ней в придачу телефон светленькой продавщицы, Матвей зашёл за угол и с несколькими работягами, отмечающими конец рабочей недели, выпил за их, работяг, здоровье и безгрешную трудовую деятельность. На встречу он приехал, изрядно опоздав.

Место обитания Дмитрия выглядело почти дачным: небольшие двухэтажные домики, возле каждого участок земли, и что-то цветёт. У Димы тоже ухожено, цветы, столик. Как всегда, будто только что из театра, в галстучке и белой рубашке, ломкий, остролицый, весь на нервах, Дмитрий цедил:

– Вот сделаешь, и опять переезжать. А ведь столько труда! – Кивнул острым подбородком. – Цветочки, дорожку песочком посыпал.

– Ну да, помпезно… – Барственно разлёгшись в кресле, лениво подтвердил Виталий.

– Дим, а где Женька? – Спросила самая рыжая на свете Катя.

– К маме отправилась… – Поморщился Дмитрий.

– Между прочим, ребята, – заговорил Борисик, похожий профилем, если очень вглядеться, на бронзового греческого героя, – вчера начал «Пейзаж, нарисованный чаем» Павича, читаю и думаю – всё про меня. Одинокий интеллигент живёт в большом городе…

– Ты вроде не одинокий?

– Лариска такая, что она есть, что её нет…

– Отдай мне? – Предложил Матвей, открывая калитку и входя запинающимся шагом.

– Ты старый! – Борисик скосил глаз.

– Что значит старый? – Не согласился Матвей и сел. – Я бреюсь каждое утро. Правда, Лариса? Ты же меня давно любишь!

– Явился – не запылился… – Проворчала, начав заплетать свою очень рыжую косичку, Катя. – Ты ж обещал раньше приехать? Чем занимался?

– По хозяйству, – солидно доложил Матвей.

Все, как по команде, улыбнулись.

– Матвей, кстати, – я решил поинтересоваться, – как там твоя девушка – химик?

– Опять девушка? – Вытаращила глаза Катя.

– О, моя девушка… – Матвей качнулся на стуле. – Я, – говорит она, – ваши стихи, обливаясь слезами, на ночь читаю. Я сразу руку под подушку – а там Мандельштам!

На этих словах Матвей, сладко зевнув, уронил голову на грудь и бесстыже заснул.

– Вот нельзя его одного отпускать, – покачал головой Виталий, – обязательно куда-нибудь влезет, что-нибудь сотворит, а уж опоздает – это точно.

– А ну поднимите мне веки! – Протянув в сторону Матвея руку, басом проговорила Катя. И, хихикнув, продолжила. – Нет, не хочет, не поднимает!

– Да уж, вряд ли, – засмеялся Дмитрий.

– Кстати, – вдруг оживился Борисик, – а читали ли вы «Герой нашего времени»?

– Ну, читали…

– Оригинальное произведение. Я просто облез! Между прочим, в нём экстрасенсорная линия является главной. Как там сказано? – Борисик, возбуждаясь, засмеялся. – «Зачем я морочу голову девушке, обладать которой не хочу и никогда не женюсь». Действительно, ну зачем?!

– Есть упоенье в бою … – Сверкнул глазами Дмитрий.

– А я говорю Лермонтов – экстрасенс! Кстати, у меня был фильм пятьдесят четвёртого года, где Печорина сыграл Вербицкий, так он потом покончил с собой – Печорина играть небезопасно. А был ещё спектакль «Княжна Мери», в нём Миронов играл Грушницкого, неудачно играл, я считаю. Вот в пятьдесят четвёртом году был Грушницкий так Грушницкий! Нет, Лермонтов фишку рубит! И поэт великий.

– Пушкин… – Тихо сказала Катя и принялась за другую косичку.

– Вообще великих раз-два и обчёлся!

– Да ты больше и не читал… – заметил Виталий. – Дим, пиво ещё есть?

– Я читал больше, чем ты!

– А толку?

Борисик нахмурился:

– Дурак, я понимаю, что Пушкин великий поэт, но он не канал на уровень Блока.

– Ну как же, – проснувшись в этот момент, грустно сказал Матвей, – а «Белеет парус одинокий»?

– Это Лермонтов! – Не замечая подвоха, исправил Борисик. – Так вот, лучше «Незнакомки» в русской поэзии ничего не написали!

Катя, смешно морщась, заткнула уши.

– Даже Мандельштам, которого я очень люблю, не написал, – продолжил Борисик, – и Набокова я люблю, но Блока ставлю выше. У Пушкина таких стихов, как у Блока, мало. У Пушкина я люблю только монолог председателя в «Пире во время чумы».

Виталий покачал головой:

– Борисик, я раньше очень любил Блока, а недавно купил книжку и отложил с сожалением – детский он, наивный.

– Великий поэт! – Упрямый Борисик надул губы. – Более пророческого и трагического не было в русской поэзии.

– Самые пророческие это Пушкин и Мандельштам! – Звонко хлопнула ладонью об стол Катя.

– Нет, вы только вникните: «Придёт России страшный год и будет кровь и кровь…»… – Не обратил на Катю внимания Борисик. – Как сказано?

– А Бунин?

– А Набоков?

– И Набоков тоже, – важно согласился Борисик, – я, Дима, в отличие от некоторых способен воспринимать разные вещи. А как он про русские берёзки написал! – Борисик мечтательно закрыл глаза. – Или вот, у Рубцова…

– Берёзы, берёзы… – Матвей быстро приходил в себя. – Я к берёзе неплохо отношусь, но это же сорное дерево, кроме склизкого подберёзовика там ничего не найдёшь.

– Кто о чём, а Матвей о грибах! – Фыркнула худенькая маленькая жена Борисика Лариса.

– Нет, скажите, кто из поэтов воспел хоть раз боровик или хороший крепкий подосиновик? Куда там, зацепились с берёзами! – В глазах Матвея запрыгали насмешливые искорки, и он потянулся к пиву. – Борисик, как с таким мириться?

Все замолчали.

Борисик посмотрел на часы.

– Пора ехать.

– Куда ты вечно торопишься? – С досадой спросила Лариса.

– Между прочим, у тебя ребёнок есть!

– Мы диспут не закончили… – улыбнулся из своего кресла Виталий.

– Да что с вами дискутировать! – Пренебрежительно махнул рукой Борисик. – Ни у кого своего мнения нет! Кто со мной, пошли в машину…

– До Шенкин подбросишь?

– Подброшу…

Борисик ездил на «Ладе». В начале девяностых русские было наладили поставку их в Израиль, но «Лады» ломались, запчасти были дорогими, вскоре от этих машин не осталось и следа. Лишь упрямый Борисик, пожалуй, единственный в стране, по-прежнему ездил на визжащей на поворотах, громыхающей всем железом, дымной Ладе. Кое-где закрашенная краской, вся в пятнах от ржавчины, Борисикова машина напоминала сумасшедшую зебру.

Борисик отвёрткой отжал дверь, первой, на правах жены, залезла Лариса, потом остальные. Борисик надел большие очки и начал заводить механизм. Внутри чихало, лопалось, не сцеплялось, наконец, сцепилось, и «Лада», в салоне которой уже отвалились все пластиковые части, окуталась сизым дымом и поползла.

– Знаете, ребята, – вспомнила Катя, – мужик интересный появился. Артист цирка. Одноногий. Сергеем зовут. Приглашает к себе.

– Одноногий?

– Да.

На этих словах, вдохнув дым, Катя закашлялась. Лада вздрогнула, но мужественно борясь сама с собой, продолжила медленно двигаться по шоссе. Когда уже подъезжали к Алленби, Борисик встревожено объявил:

– Кажется, тормозная жидкость потекла.

Матвей выудил в бардачке бутылку водки.

– Надеюсь не эта?

– А что за писк? – Хихикнула Катя.

Борисик пожал плечами.

– Может, ты не знаешь, – заметил Виталий, – но с писком не ездят.

Ладу ощутимо тряхнуло, и она, заскрипев ещё мучительнее, остановилась.

– Всё! – Мрачно сказал Борисик. – Приехали.

– Хорошо, что у меня вода с собой, – похвасталась Лариса, – даже зимой беру.

– А зачем тебе зимой?

– Ну как же? – Лариса удивилась. – Вдруг ба-бах, взрыв, теракт, а я без воды.

– Так! Надоели, выметайтесь! – Приказал Борисик.

Мы вылезли и пошли пешком, благо недалеко. На углу Матвей неожиданно остановился и начал задумчиво рассматривать лежащую около каменного парапета хорошо сохранившуюся старинную дорожную сумку, напоминавшую акушерский саквояж, с которым хаживал незабвенный товарищ Бендер.

– Ты чего?

Матвей с трудом оторвал глаза от саквояжа:

– Да, вот.

– Ну, бери, – предложил я.

– А вдруг его кто-то потерял?

Катя весело фыркнула:

– Что-то я сомневаюсь.

Матвей сделал шаг от саквояжа и обречённо заявил:

– В нём можно рукописи хранить.

– Да бери, наконец, чудо гороховое! – Катя была сама решительность. – Он тут никому не нужен!

– Ты так думаешь?

– Ну да!

– А вдруг всё-таки кто-то его потерял?

– О Боже, тогда не бери! – Не выдержал Виталий.

Матвей ещё немного подумал.

– Давайте зайдём в магазин, – предложил, – и если саквояж никто не возьмёт, то тогда он мой.

– Ладно, ладно!

Мы купили в магазине ещё продукты, отстояли очередь, Матвей, против обычного, торопился и Катя, глядя на него, посмеивалась. Вышли наружу и остановились: улица была пуста, как в сюрреалистическом фильме. Ни одной машины, ни единого пешехода. По тротуару двигалось нечто. А именно – небольшой трактор-робот с выставленным вперёд суставчатым манипулятором. Бу-бу-бу, – тарахтел моторчик, – бу-бу-бу… Механизм зловеще ехал прямо на заветный акушерский саквояж. Матвей посерел:

– Всё, пропала сумочка!

И тут заорали в мегафон:

– А ты куда прёшься? Пошёл вон, маньяк?!!

Огромными прыжками к акушерскому саквояжу, мелькая розовыми кальсонами из под жуткого халата, вдохновенно нёсся непонятно откуда взявшийся остроносый лысый домовладелец Семён.

Робот крякнул и резко застопорился. На Семёна, казалось, закричала вся улица:

– Остановись! Остановись! Там может быть бомба!!

Но Семён, видя лишь добычу, никого не слушал и неуклонно приближался к заветному предмету. Но схватить предмет ему не удалось, наперерез добытчику геройски выскочил молоденький полицейский, обхватил старика поперёк талии и утащил за магазин. Робот продолжил движение, и вскоре раздался гулкий сухой выстрел.

Несколько мгновений ничего не происходило, но потом из ошмётков саквояжа показался сизый дымок, постепенно оформившийся в тощую разгневанную фигуру в роскошной чалме, тонком белом шерстяном кафтане и нежно розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми носками. Фигура возмущённо затрясла руками и исчезла.

Через минуту улица выглядела вполне банально. Темнело, ехали машины, шли пешеходы; полицейские, громко крича, разбирались с маньяком Семёном и угрожали ему судом, камерой и сумасшедшим домом. Отпущенный кем-то на волю радостный пробегавший мимо пёс чуть притормозил, поднял лапу и пустил тугую струйку на жёлтую опалённую кожу расстрелянного акушерского саквояжа. Матвей, видя такое непотребство, лишь вздохнул.

У подъезда компанию встретил недавно поселившийся актёр Бориславский. Пытаясь взобраться по ступенькам и постоянно соскальзывая, пьяный Бориславский в спортивных штанах, цветной рубашке и чёрной бабочке на шее, увидев золотоволосую Катю, из последних сил выпрямился и кокетливо произнёс своим красивым глубоким голосом:

– Здравствуйте, господа…. Надеюсь, – Бориславский произвёл рукой изящное движение, – надеюсь, господа, вы простите мне некоторую воздушность?

5.

Городок Азур был совсем не примечательным городком в окрестностях Тель-Авива. Если встать в его центре, то в какую сторону ни пойти, будет одно и то же: трёхэтажные одинаковые дома, вымученная жарой зелень, да развилки улиц, шаг за шагом ведущие в такую же унылую пустоту. Попадётся иногда синагога, но что нам синагога? Единственное, – у горячего тракта, по которому с рёвом и музыкой мчатся машины в никогда не засыпающий Тель-Авив, одно время стоял дощатый сарай, в котором бухарцы продавали народу дешёвые шашлыки, а салаты можно было набирать без счёта. Почему-то нехорошие люди бухарцы строго следили, чтобы в их сарай не пронесли спиртные напитки, и поэтому на входе стоял рукастый в расстегнутой рубашке, строго смотрел и громко кричал на ихнем нашем языке, если замечал. В общем, сплошное неудобство.

В принципе, тихий Азур не был бы никому и нужен, и чёрт с ней, с шашлычной, но в Азуре проживал Борисик. Вот к нему без конца наведывались то Матвей, то Виталий, Дмитрий, Катя, и другие такие же на самом деле непутёвые люди. Правда, зачем именно здесь Борисик купил квартиру, так и осталось непонятным. На Кишинёв, откуда Борисик родом, не похоже, Тель-Авив близко, но всё-таки далеко, да и серый грязный дом, в котором он жил, построенный каким-то очень уж местным архитектором, тоже не внушал очарования.

Ну что ж, Борисик так Борисик. Смешав в очередной раз водку с пивом, Борисик на этот раз проснулся необычно рано и, представив, что надо идти мыть подъезд в девятиэтажном доме, со стоном схватился за голову. Подъезд был дополнительным заработком и, хотя через пять лет жизни в стране можно было уже бросить это издевательство, Борисик упрямо чистил подъезд каждую неделю.

Немного подумав, он позвонил литературоведу Фиме Тихомирову, тихому человеку с бородкой клинышком и в сильных очках, жившему поблизости. Фима работал охранником, хотя даже при мимолётном взгляде на него, можно было понять, что в первую очередь надо охранять именно Фиму.

– Фима хренов! – Грозно сообщил Борисик в трубку, услышав голос Тихомирова, интеллигентно не выговаривающего букву «р».

– Сам хгенов! – Неожиданно обиделся тихоня.

– А ты не оскорбляй, не оскорбляй! – Разозлился Борисик и замолчал, прислушиваясь к молоточкам в своей многострадальной голове.

Тихомиров недоумённо послушал молчание и задал вопрос:

– Богисик, как дела?

– Кажется, это я звоню? – Очнулся Борисик. – Я и должен спрашивать, как дела?

– Ну-у, – протянул Фима.

– Вот, вот, поэтому я и звоню. Ты мою девятиэтажку убрать не хочешь?

– Попгобую, – осторожно сказал Тихомиров.

– Прекрасно! – Обрадовался Борисик. – Значит так, через час я за тобой заскочу, подкину, и покажу где орудия производства. Главное, ты их потом на место поставь.

– Ладно, – Фима согласно кашлянул, – тогда я собигаюсь.

– Собирайся, – Борисик положил трубку и увидел вышедшую из ванны в салон жену.

– Лариска, – недовольно спросил, – а почему я в салоне оказался?

– Пить меньше надо! – Заносчиво объяснила вся утопшая в банном халате худенькая и маленькая Лариса. – Всё пытался за Матвеем угнаться.

– За ним угонишься, как же… – Вздохнул Борисик и нахмурился. – А ну коза, жрать давай!

– Сам козёл! – Отбрила Лариса и пошла в кухню. – Яичницу будешь? – Крикнула оттуда.

Тем временем из спальни показался вихрастый мальчик лет девяти.

– Семёныч, как дела? – Спросил его Борисик.

– Порядок! – Солидно ответил мальчик и прошёл в туалет.