Полная версия

Полынь скитаний

– Деда, а сюда тигр не придет?

– Как же он придет, когда он огня боится?! И ружье у меня, стало быть, метко стреляет, будь уверен! Да и в наши места он еще ни разу не забредал: разъезд недалеко, а Ван умный! Стало быть, не придет, спи спокойно!

Внук спокойно засыпал на печи, а за окнами шумела таинственная ночная тайга, и огромный царственный зверь бесшумно обходил свои владения, и чутко дремали остроушки, охраняя сон хозяев, и ярко светили в ночном небе звезды – единственные светильники в бескрайней таежной тьме.

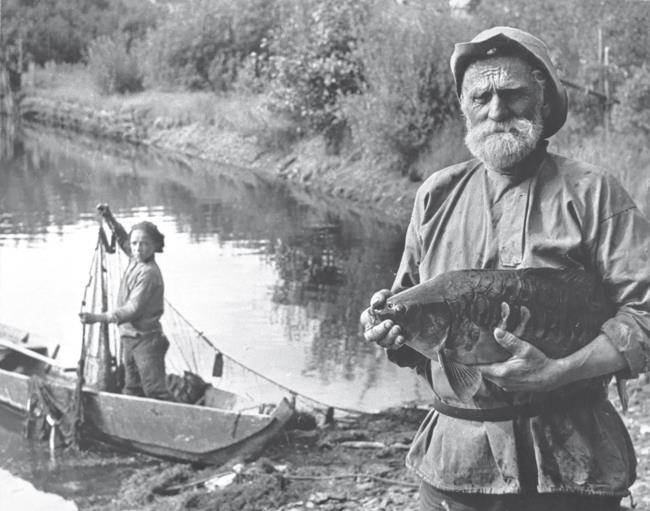

Еще дед любил рыбалку, ловил тайменя и форель. В этих краях таймени вырастали огромными, их называли речными тиграми за острые зубы и хищный нрав. Как-то двухметровый таймень, весом килограммов девяносто, утащил деда в реку, и рыбак лихо прокатился по мелководью верхом на черной, с зеленоватым отливом спине речного тигра.

Рыбалка

Дед любил рассказывать Грише и рыбацкие байки:

– Ох и сильная рыба таймень – как торпеда мчится. Лоб широкий, пасть большая… Любит омуты и ямы.

– А что кушает?

– Так ведь не зря речным тигром зовут – все, стало быть, лопает. Хищник, одним словом… Хариуса любит, утку или кулика может съесть, если крыса у воды – крысу поймает. Мыша очень любит, на мыша хорошо тайменя ловить… Ондатру даже может утащить.

Тут в разговор вступала бабушка:

– Ты, старый, чего там сказки сочиняешь? Утку и крысу таймень утащит, знамо дело. Ондатру не сможет – велика слишком! Да и когти с зубами у ондатры большие…

Дед сердился:

– Какие сказки?! Ондатра – что? Тьфу! Крыса, она и есть крыса, только речная! Чуть побольше обыкновенного серого пасюка! Я вам вот какую историю расскажу… Пару лет назад мы с Демидом Прокофьичем на охоту ходили, а у него собачка была молоденькая, глупая еще. Вечером к реке спустились, воды котелок набрали, решили отужинать, чем Бог послал. Собака в реку зашла – таймень огромаднейший из воды выскочил, только Прокофьич свою псину и видел!

– Мели, мели, старый, не утащит таймень собаку!

Дед хмурил седые брови, но с бабушкой особенно не спорил, уважал.

Бабушка, невысокая, ладная казачка, была строгая, хваткая, крепкая, держала большой огород, скотину: коров, баранов, кур, гусей, уток. Не боялась одна ходить в лес, набирала множество ягод, грибов. Разбиралась в лекарственных травах. Умело управлялась с ружьем, хоть и не охотилась никогда: тайга с ее дикими обитателями вплотную подходила к избе, и обращаться с ружьем было жизненно необходимо.

Как-то в отсутствие деда, уехавшего продавать мед, на заимку заявился тигр, и маленький Гриша страшно испугался, что заберет Ван милых его сердечку остроушек. Но Буран загодя учуял хищника, завыл и увел собак в лаз, сам спустился последним, а бесстрашная бабушка, по поведению собак смекнув, что дело неладно, приготовилась и прогнала тигра без всякого оружия, просто во всю мочь колотя черпаком по жестяному подойнику.

До глубины души пораженный умом Бурана, Гриша по возвращении деда задал ему мучивший его вопрос:

– Деда, а вот у Бурана есть душа?

Дед крякнул, поднял седые брови, подумал немного, ответил тихо и не сразу:

– Ты, внучок, прямо мои мысли читаешь… Я сам над этим думал… Полагаю, есть! Что же он – камень бездушный, что ли?! Вот живут люди – и Богу молятся, стараются душу свою Духом Святым наполнить. Одухотвориться. И один на миллион – Серафим Саровский… А животные, что рядом с человеком живут, они стараются человека понять, одушевиться. И среди тысяч собак один – Буран!

– Деда, а он в рай может попасть?

Дед снова крякнул:

– Я и сам туда, может, не попаду, а ты про собаку спрашиваешь!

– А если попадешь – как Буран без тебя?!

Дед оживился:

– Да я, детка, и сам так думал: как же он без меня?! А знаешь, ведь в раю животные жили! Даже змеюка – и тот жил! Почему бы и Бурану там не оказаться?! Он меня как-то за сто километров нашел! Да он и за тысячу найдет! Думаю, он – и там, понимаешь, там, где я буду потом, он тоже сможет меня найти!

Они замолчали, надолго задумавшись: найдет ли верный Буран деда в иной жизни? А сам остроухий Буран не ломал свою большую умную голову – он-то нисколько не сомневался в том, что всегда будет там, где его хозяин, а если их разлучат, станет искать его в вечности хоть миллион собачьих жизней, искать до тех пор, пока не найдет.

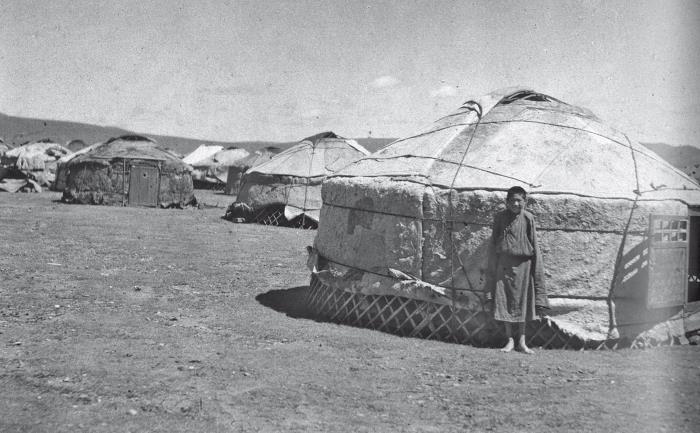

По бескрайним просторам Барги кочевало множество монголов со своими пестрыми войлочными юртами, стадами верблюдов, отарами овец и табунами выносливых монгольских лошадок с подстриженной гривой, короткими ногами и крупной головой. Много было в Барге и дацанов – монастырей с большим количеством лам: одного сына из семьи монголы обычно отдавали в монахи. В дацанах изучали тибетскую медицину.

Монгольская юрта

Дед дружил с необыкновенно гостеприимными жителями степей, которые встречали гостя, как посланника небес, и несколько раз брал Гришу с собой к давним друзьям. Мальчик навсегда запомнил чудесную, пропитанную дымком юрту – уютную, надежно защищавшую ее обитателей от бурь и непогоды. Сами монголы называли юрту «гэр». Все в ней было продумано веками: обтекаемая форма защищала от сильного ветра, вход всегда был на юг, пропорции юрты напоминали модель солнечных часов, причем по месту падения солнечного луча в юрте монголы определяли точное время дня.

Гэр делился на три части: справа от входа – женская половина, слева – мужская, напротив входа – гостевая. Ставили и разбирали гэр женщины, а мужчины занимались более трудной работой – стадами. Обычные табуны составляли пятьдесят лошадей, отары – двести-триста овец, да еще двадцать верблюдов, а всех животных нужно было перегнать так, чтобы они не разбежались.

Гриша навсегда запомнил сутэй цай[24] в пиалах. Иногда в этот чай добавляли муку, тогда он получался еще более сытным. Дед говорил, что порой сутэй цай служил монголам единственной пищей на протяжении многодневных переходов. Очень вкусными были печенье борцог[25], хальмаг[26], нежные куски баранины, сваренные в большом котле, и спинка молодого барашка, поджаренная на решетке на открытом огне.

Про гостеприимных монголов и верного белого Бурана, про хищного тайменя и царственного маньчжурского тигра, про любимых деда с бабкой, про родной Харбин и незабываемую Баргу Григорий рассказывал долгими вечерами молодой жене.

Время тогда шло обычным чередом, не как в суетливом и заполошном двадцать первом веке: вечер длился по-настоящему долго, неспешно тикали ходики, костром пылал вечерний закат, ночная свежесть окутывала землю зябкой прохладой, и загоралась первая бледно-голубая вечерняя звезда. Как же хорошо молодоженам было вместе мечтать о путешествиях и дальних землях!

И не ведали они, что не суждено сбыться их мечтам: ни прокатиться на санях по зимней Сунгари, ни вдохнуть свежего морозного воздуха Харбина, ни аплодировать цирковым артистам, ни собирать спелой малины в лесах Барги, ни растить детишек, ни увидеть внуков – ждет молодых супругов разлука, тюрьма и пытки, издевательства и расстрел. Оба погибнут, не дожив до тридцати лет, оставив сиротами двух малолетних дочек. Россия, Россия, как безрассудно безжалостна ты бываешь к своим детям!

Конец «руссейшего» Харбина

Не знали Григорий и Верочка и того, что неумолимое время отсчитывает последние месяцы существования островка былой России в Харбине.

Харбинский поэт Арсений Несмелов[27] пророчески писал:

Флаг Российский. Коновязи. Говор казаков.Нет с былым и робкой связи – русский рок таков.Инженер. Расстегнут ворот. Фляга. Карабин.«Здесь построим русский город, назовем – Харбин».Милый город, горд и строен, будет день такой,Что не вспомнят, что построен русской ты рукой.Пусть удел подобный горек – не опустим глаз:Вспомяни, старик-историк, вспомяни о нас.Ты забытое отыщешь, впишешь в скорбный лист,Да на русское кладбище забежит турист.Он возьмет с собой словарик надписи читать…Так погаснет наш фонарик, утомясь мерцать!В 1932 году японцы оккупируют Маньчжурию и создадут здесь марионеточное государство Маньчжоу-Го. Его император Генри Пу И разместит в Харбине свою столицу. Японцы начнут вытеснять русских из города и даже занимать их дома.

В 1932 году, в двадцати километрах южнее Харбина, японцы построят секретный комплекс «Отряд 731», где займутся исследованиями в области биологического оружия. Опыты будут ставить на живых людях и называть этих людей «марута»[28]. «Опытные образцы» – китайцы, русские, монголы, ни один из «образцов» не выйдет из лаборатории живым.

Им будут прививать бубонную чуму, холеру и тиф, вырезать без анестезии органы и наблюдать, сколько времени они проживут без печени, почек, головного мозга. Будут отмораживать конечности, в том числе детям, и подвергать длительному рентгеновскому облучению, следить за протеканием гангрены и смертью в барокамере. Если родственники попытаются узнать о судьбе пропавшего человека – они сами окажутся в «Отряде 731».

Моримура Сэйити[29] описывал вопросы, которые интересовали японцев «Отряда 731»: «Какие процессы произойдут в организме человека, если ввести ему в вены воздух? То, что это влечет за собой смерть, было известно. Но сотрудников отряда интересовали процессы, происходящие до наступления конвульсий. Через какое время наступит смерть, если “бревно” подвесить вниз головой? Какие изменения происходят при этом в различных частях тела? Как отреагирует человеческий организм, если в почки ввести мочу или кровь лошади? Что будет, если легкие человека заполнить большим количеством дыма? Что будет, если дым заменить ядовитым газом? Какие изменения произойдут, если ввести в желудок живого человека ядовитый газ или гниющую ткань?»

В «Отряде 731» в течение многих лет будут ставить опыты над людьми, в том числе опыты, совершенно бессмысленные с точки зрения медицины.

В 1933 году Советский Союз начнет переговоры с японцами о продаже им КВЖД. Через пару лет сделка состоится, и все, чего достигли русские при царе, будет потеряно. В 1935 году начнется великий исход русских из любимого Харбина. Кто-то решится поехать в Советскую Россию, кто-то отправится искать счастья в Шанхай, а потом уедет в Австралию, Америку, Парагвай, чтобы стать частью великого русского рассеяния и пережить все скорби изгнанников с родной земли.

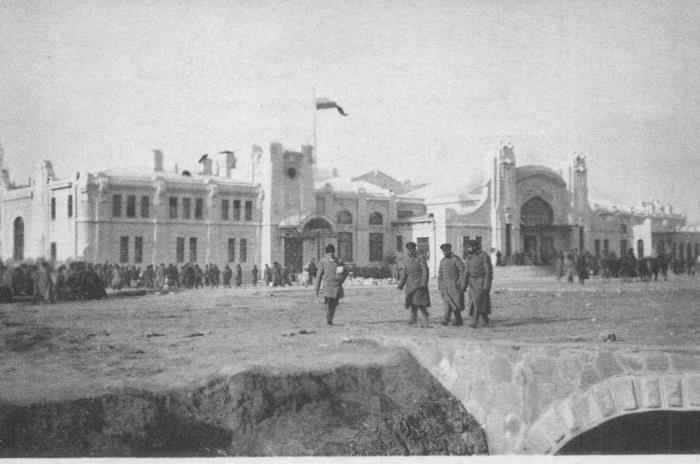

Родители Григория приняли решение вернуться на Родину: мысль о чужих краях их не прельщала. С харбинского вокзала шли в Советскую Россию эшелоны из прекрасных пассажирских вагонов, украшенные красными транспарантами и надписями: «Родина, встречай своих сыновей!»

Перед отъездом многие харбинцы молились перед установленной на вокзале особо чтимой в городе иконой святителя Николая Чудотворца, покровителя путешествующих и странствующих. Эту икону также почитали и китайцы и уважительно называли ее «Николай-вокзайла-помогайла». Родители Григория тоже усердно помолились перед иконой Николая Чудотворца – святитель смотрел печально.

– Может, вернемся домой, Мишенька? И духовник наш против…

– Что же делать, Аннушка, ведь все уже решили… Неужели ты хочешь по заморским странам мыкаться? Нет уж, пусть наши косточки будут в родной земле лежать…

Ошибка Анны Евдокимовны и Михаила Потаповича стала им понятна уже в пути: все изменилось почти сразу после отъезда из города. На пограничной станции Отпор харбинцев высадили из хороших вагонов и загнали в теплушки для скота, где вместо мягких спальных полок были деревянные нары. Туалетов в теплушках, естественно, не было, и по нужде ходили на ведро, отгороженное занавеской. Пассажиры, не привыкшие справлять естественные надобности прилюдно, сильно страдали от таких «туалетов». Следующим ударом стала конфискация книг, фотографий, даже патефонных пластинок, которые в те годы многие семьи очень ценили и везли с собой.

Но главный удар ждал впереди, и был он такой силы, что потеря пластинок и ведро-туалет за занавеской казались теперь забавным приключением: большинство харбинцев сразу или позже арестовали по обвинениям в шпионаже и контрреволюционной деятельности. Их ожидали исправительно-трудовые лагеря, из которых мало кто выйдет живым.

Все старые служащие КВЖД, приехавшие сюда до 1917 года, не были эмигрантами или беженцами: они жили в полосе отчуждения – на территории Российской империи, однако их тоже ждали сталинские лагеря.

Сталин в сопровождении сотрудника ОГПУ

В Советском Союзе харбинцев поразило обилие пьяных на каждом перроне, нецензурная брань, к которой они не привыкли, разрушенные или превращенные в клубы церкви. КВЖД находилась в идеальном порядке, поддерживалась в чистоте, везде лежал желтый песочек, а здесь железнодорожные пути были черные, в масле.

Харбинские девушки и их матери, воспитывавшие дочерей в дореволюционных традициях, были неприятно удивлены поведением советских девушек, их бесцеремонностью в манерах, точнее полным их отсутствием. Анна Евдокимовна, проработав много лет акушеркой, повидала всякое, но даже она была поражена неопрятностью местных женщин, грубостью речи, панибратством в обращении с противоположным полом. Она старалась всячески оправдать их: тяжелый физический труд, бедность.

Это было правдой, как было правдой и то, что в Советской России хорошие манеры считались пережитком гнилой интеллигенции, к женщине полагалось относиться как к товарищу, а идеалом для подражания были революционерки-террористки: небрежная одежда, бесконечное курение папирос в мундштуке, неприятие домашнего уюта, непримиримость по отношению к врагам революции.

Тех, кто не уехал в Советский Союз и не эмигрировал в Австралию, США и Южную Америку, а принял решение остаться в Харбине, тоже ждали тяжелые времена. Случится с ними следующее. В середине августа 1945 года русские харбинцы встретят советские войска хлебом-солью. Все выйдут на улицы, радостно будут кричать «Ура!», даже китайцы на улицах тоже поддержат приветствие и закричат вслед за русскими: «Уля! Уля!»

В Харбине на два месяца установится советская власть, в православном храме разместится отделение Главного управления контрразведки Смерша, и каждую ночь в городе будут производиться массовые расстрелы. Тогда будут убиты и высланы в сталинские лагеря десятки тысяч ни в чем не повинных русских людей.

Те, кто останутся в живых, надолго запомнят большой советский прием в честь победы над Японией. Второго сентября 1945 года советские власти разошлют приглашения лучшим людям Харбина: ученым, преподавателям, музыкантам, инженерам. Радостные приглашенные наденут лучшие костюмы и отправятся на свой последний в жизни банкет. Присутствующий на торжестве советский генерал скажет тост: «За прекрасных русских людей, живущих здесь, в Китае, которые оказали неоценимую помощь Советской армии в победе над японцами. За цвет мужского населения Харбина! За вас, герои! Ура!»

Харбинцы будут радостно аплодировать генералу. После торжественного застолья советские солдаты с автоматами возьмут их, ничего не понимающих, не успевших проститься с родными, под конвой, отправят кого в советское консульство, кого в тюрьму, а затем отвезут на вокзал. Их родственники так и не узнают о дальнейшей судьбе арестованных.

Чудом оставшиеся в живых будут вспоминать, как везли их этапом вглубь России: в Сибирь или на Урал. В холодных вагонах нары были устроены в два ряда, так что заключенным приходилось спать, тесно прижавшись друг к другу, и одновременно переворачиваться. В туалет почти не выводили, и вокруг стояло зловоние. На остановках в буржуйки подкидывали каменный уголь, и какое-то время люди изнемогали от духоты, чтобы потом опять лязгать зубами от холода.

Время от времени выдавали мерзлый хлеб и уж совсем редко горячее жидкое варево – жалкое подобие похлебки. Катастрофически не хватало питьевой воды, и заключенные лизали испарения со стен вагона. Бедолаг сильно мучили вши, и они расчесывали свои тела в кровь. Постепенно люди стали умирать: от кровавого поноса, от сердечно-сосудистой недостаточности, крупозной пневмонии, отказа почек…

Железнодорожный вокзал в Харбине

Трупы подолгу не забирали из вагонов, они примерзали к ледяному полу, и живые спотыкались о мертвых. На каких-то станциях умерших выносили, где-то прикапывали – впоследствии родные никогда не могли найти их могилы. Уцелевшим после такого этапа лагеря казались раем, но из этих лагерей почти никто не вышел живым.

В 1952 году Советский Союз безвозмездно передаст права на управление КВЖД правительству КНР. К этому времени почти все русские покинут город. Так печально закончится существование «руссейшего» Харбина.

Что же останется россиянам? Память да пронзительные строки харбинского поэта Григория Сатовского-Ржевского, умершего в сорок шесть лет от туберкулеза:

Равнодушно брожу по чужим городам,Вечный странник без дома и связей,Но в изгнанье запомнится слово – Аньда —Этот русский пустынный оазис.Поезд мчится в степи. Здесь куста не сыскать,В этих желтых маньчжурских равнинах.Тихой грустью внезапно пахнула опятьНа перроне родная картина:Русский стрелочник с выцветшим серым флажком,Русский смазчик, бредущий с развальцей,И с околышем красным, с блестящим жезломВышел к поезду русский начальник.На вокзале встречает нас русская речь,Улыбаются русские лица,Белокурый парнишка с лозою стеречьГонит в травы послушную птицу.Точно в русской деревне, коровы бредут,У ворот их хозяйки встречают,И в любом из домов здесь пришельца зовутК бесконечному русскому чаю…Ночь. В окошках мелькают вдали огоньки,Жаркий ветер по улицам рыщет,Из маньчжурской пустыни наносит пескиОн к могилам на русском кладбище.Заметает с шуршанием желтый песокЗелень, улицы, рельсы стальные;В жарком саване пыльном заснул уголокПрежней, грустной, любимой России.«В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…»

Но вернемся из Харбина в Синьцзян, отгороженный пустыней от остальной территории Китая.

В 1931 году, когда Вера Константиновна и Григорий Михайлович строили планы на счастливую жизнь в Харбине, восстали дунгане – мусульмане Синьцзяна, и теперь жизнь каждого из мирных жителей этих мест висела на волоске. Восстание началось в Хами и перекинулось на юг до Кашгара и на северо-запад до Кульджи. Общая численность конных дунганских повстанцев составила около десяти тысяч человек. Они были вооружены тесаками, а не саблями, как принято в кавалерии, и сопровождали свое наступление страшным кровопролитием и резней «неверных».

«Неверными», или «нечистыми», дунгане считали как китайцев, так и русских – всех, кто ел свинину. Убийство «неверных», как исполнение священного завета, не считалось у них грехом. Издеваясь над попавшими в плен, дунгане сдирали с живых людей кожу, вытягивали внутренности, развешивали их по кустарникам и заборам для устрашения врагов.

Китай помнил подобное в 1862–1869 годах: тогда дунгане тоже вырезали «неверных», не щадя ни женщин, ни детей, поднимая на копья даже грудных младенцев. Погибли по разным оценкам от десяти до пятнадцати миллионов человек. Нынешнее восстание также грозило стать катастрофой для Синьцзяна.

Вот тогда-то и пригодились здесь белые, которые были храбрыми, умелыми воинами. В отличие от белых офицеров, в большинстве своем людей чести, китайские офицеры часто оказывались нечисты на руку, любили торговать и даже во время военных действий искали для себя источники выгоды. Солдаты-китайцы – бывшие мирные земледельцы – были плохо организованы, не имели ни выучки, ни хорошего оружия.

В китайской армии обычным делом считалось наказание палками для всех чинов, а пайки были настолько маленькими, что голодали и солдаты, и офицеры. В таких условиях процветало дезертирство, и даже ворота китайских воинских частей закрывались на ночь не из опасения противника, а дабы часовые не разбежались по домам.

Генерал-губернатор Синьцзяна Шэн Шицай, именуемый королем Синьцзяна, объявил себя другом советской власти и поборником марксизма, вступил в ВКП(б) и управлял округом вполне в русле традиций советских чекистов: в годы его правления самым любимым инвентарем местных судей и начальников полиции были плетки для битья по щекам, палки для битья по бедрам, колотушки для битья по щиколоткам, колодки для зажима ног, станки для зажатия голеней и инструменты для прибивания за ухо к стене.

Начальник одного из уездов Синьцзяна даже аккуратно развесил все эти орудия на стене под портретами Шэн Шицая и Сталина, прокомментировав свою наглядную агитацию: «С этим народом без палки никак нельзя».

В итоге в Синьцзяне говорили, что пятьдесят русских казаков, бывших защитников царя и Отечества, воюют лучше, чем пятьсот китайских солдат. Хорошо знали об этом хунхузы – китайские разбойники, которые, завидев папахи казаков, дружно разбегались с истошным криком: «Ламоза!»[30]

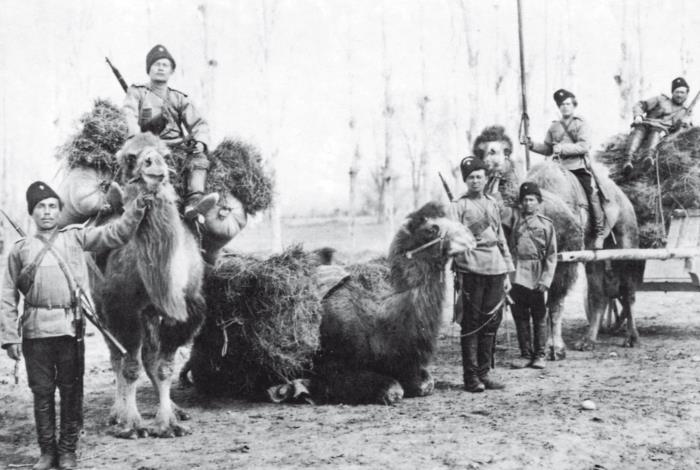

Оренбургские казаки на верблюдах

За свое согласие принять участие в подавлении восстания белые потребовали у китайцев официально выделить им земельные наделы, а также открыть начальные русские школы и гимназию в Урумчи. Китайцы очень быстро согласились на все требования, и белые молниеносно собрали четыре конных полка численностью от пятисот до тысячи бойцов каждый.

Москва также не сидела без дела: советская власть не стала ждать, пока пожар войны перекинется через границу, и ввела в провинцию части регулярной Красной армии. Тогда произошло невозможное: в горах и пустынях Синьцзяна красные и белые сражались на одной стороне.

Вера Константиновна ждала ребенка, но ее супруг, Григорий Михайлович Иванов, не мог остаться в стороне от военных действий. Он возглавил один из полков, сформированный в Чугучаке, всего в двадцати километрах от советской границы. Первенец Григория и Верочки, дочка Маргарита, родилась, когда ее отец воевал с дунганами.

Кадровый офицер, Григорий Михайлович, как и другие белые офицеры, прекрасно знал устав царской армии. Строжайшая дисциплина в их полках строилась на основе этого устава. За дисциплинарные нарушения и преступления полагались строгие наказания: за грабеж – расстрел, за мелкие нарушения – порка плетями. На вооружении, кроме обычных сабель, белые имели десятизарядные английские или пятизарядные японские винтовки. Пуля из японской винтовки пробивала стекло навылет, не раскалывая его.

Выучка и храбрость белых офицеров, оренбургских и семиреченских казаков, прошедших через горнило двух войн, не шла ни в какое сравнение с подготовкой повстанцев и мародеров. К 1934 году в результате боев с русскими полками мятежные дунгане были разбиты и оттеснены на юг, за Урумчи, предводитель восставших бежал.

Погибших русских было немного. Среди них, к несчастью, оказался юный Сергей Дубровин, сражавшийся вместе с Григорием Михайловичем. Его героическая гибель стала страшным ударом для всех Дубровиных.

О подобных Сергею русских воинах писал горькие строки Николай Туроверов:

Точно жемчуг в черной оправе,Будто шелест бурьянов сухих, —Это память о воинской славе,О соратниках мертвых моих.Будто ветер, в ладонях взвесив,Раскидал по степи семена:Имена Ты их, Господи, веси —Я не знаю их имена.Китайские власти определили русским участникам войны паек: полтора пуда муки на каждого члена семьи. Это стало огромным подспорьем. Также китайцы приняли решение выделить русским воинам земельные наделы. Это было неслыханно: беженцы из Советской России обзаводились собственной землей в Китае. Однако оказалось, что сделать это не так просто: земли находились в собственности монгольских князей и прочей знати.

В 1934 году в Кульджу приехали правительственные чиновники, которые вежливо, в соответствии со всеми правилами китайской дипломатии, обратились к князьям с просьбой поделиться землей. Князья поделились, причем довольно щедро – десять гектаров на каждого русского участника Дунганской войны.

Русские очень быстро стали поднимать хозяйства, где в конюшнях красовались гладкими боками несколько лошадок, а в коровниках мычали больше десятка удоистых коров! Впервые появились бесплатные русские двухклассные школы.

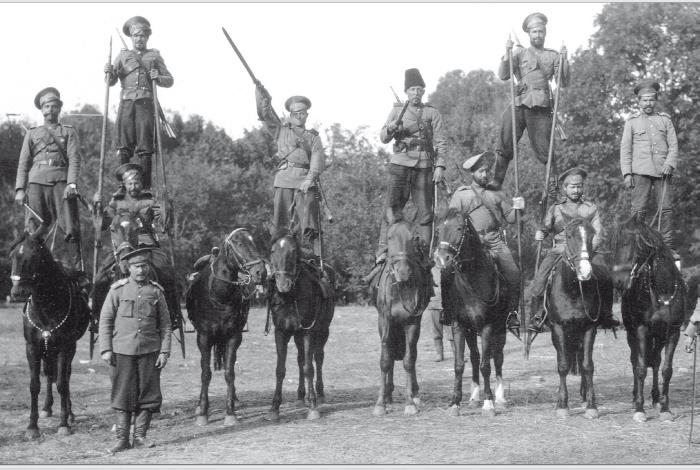

Казаки

Григорию и Верочке было даровано короткое семейное счастье. Они все еще мечтали о Харбине, но как пускаться в такую дальнюю дорогу с крошкой-Риточкой? К тому же Вера Константиновна опять носила под сердцем дитя и не хотела никуда уезжать от отца, Константина Петровича, опытного доктора.

В 1935 году у молодых родилась вторая дочка – Лидочка. Вера после первого трагического брака вернула свою девичью фамилию, а когда вышла замуж за Григория Михайловича, то оба решили, что не только она сама останется Дубровиной, но и их дети будут Дубровины: фамилия известного в Синьцзяне врача обещала больше безопасности ее обладателям, чем фамилия боевого белого офицера. Таким образом, и Ритка, и Лидочка стали Дубровиными, но самим малышкам пока это было абсолютно безразлично, лишь бы расти рядом с любящими их людьми.