Полная версия

«Красин»: сделка незаконна

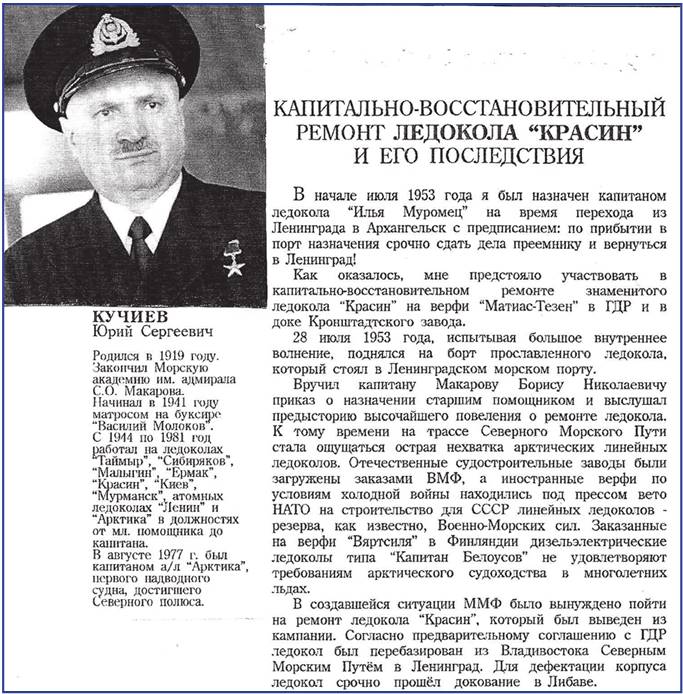

Статья Ю. С. Кучиева на страницах издания «Полярный лоцман». Выпуск № 2, 2000 год.

Модернизированный «КРАСИН» во льдах на проводке судов в северных широтах. Фото А. Субханкулова. Из архива автора

«КРАСИН» в роли бункеровщика топливом. Фото А. Субханкулова. Из архива автора

В «должности» ледокола пароход «КРАСИН» работал до 70‐х годов. Затем, уступив место более современным кораблям, он продолжал трудиться уже как энергоплавбаза арктических нефтеразведочных экспедиций Министерства геологии СССР на островах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. Переоборудованный в энергобазу и переименованный в НИС «Леонид КРАСИН», он в 70–80‐е годы выполнял работу для геологов, внося свой достойный вклад в освоение недр приполярных зон СССР. Вместо двух бортовых главных паровых машин были установлены отечественные паровые турбогенераторы переменного тока (400 вольт) «ОК-3С» мощностью 2855 кВт каждый.

Таким образом, в регистровом статусе научно-исследовательского судна (НИС «Леонид КРАСИН») бывший ледокол обеспечивал геологов не только теплом от своих главных паровых котлов, но и электроэнергией в полном объеме, необходимым для их работ, быта и отдыха. Пароход стал целым предприятием в полном смысле этого слова. Ход в девять узлов судну обеспечивала одна оставшаяся центральная главная паровая машина мощностью 3800 л.с., которая до настоящего времени сохранена в рабочем состоянии и с большим успехом демонстрируется посетителям судна в качестве музейного экспоната. А на смену ледоколу «КРАСИН» с паросиловой энергетической установкой в полярные порты пришли десятки современных ледокольных судов с более мощными, в т. ч. ядерными, судовыми энергетическими установками. В 1976 году сдан в эксплуатацию новый дизельный ледокол «КРАСИН», который и сегодня работает в северных широтах нашей страны. До 1990 года этот ледокол работал в Мурманске, затем был переведен в порт Владивосток. Дизельная энергетическая установка нового ледокола включает в себя девять дизелей общей мощностью 42000 л.с. и дает максимальную скорость судну в 19,5 узлов.

Постепенно НИС «Леонид КРАСИН» утрачивал свои функции энергоплавбазы для геологов. Кое-кто в Мурманске стал поговаривать, что, дескать, не пора ли старичку «на иголки». К сожалению, такая закономерная участь постигла самый первый ледокол «Ермак» – предшественник «СВЯТОГОРА» – «КРАСИНА».

Но бывалые полярники, ветераны-североморцы озаботились вопросами сохранения уникального судна. Их просьбы, письма, телеграммы в адрес правительства СССР возымели действие. В 1988 году на уровне высшего руководства страны было принято решение о переводе «КРАСИНА» в Ленинград на вечную стоянку, по примеру крейсера «Аврора», и организации на борту научного центра-музея, посвященного исследованиям Арктики. Официальным судовладельцем, безвозмездно получившим уникальный пароход, стал Международный Фонд Истории Науки (МФИН). Постановление Совета Министров СССР под номером 820 от 15 августа 1990 года подписал Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. В этом же Постановлении содержалось решение об организации на борту НИС «Леонид КРАСИН» вышеупомянутого Научного центра-музея. Все полномочия по реализации намеченных целей были отданы президенту МФИН Аркадию Ивановичу Мелуа. Однако цели этого новоиспеченного президента, как потом выяснилось, были сугубо алчными. Девяностые годы показали, насколько лицемерны и циничны оказались те, кто громче всех на комсомольских и партийных форумах клялись верности идеалам коммунизма, а на публике притворно клеймили тех, кто посмел сомневаться в незыблемости и нерушимости социалистического строя.

Во время «вокругскандинавского» перехода из Мурманска в Ленинград борт НИС «Леонид КРАСИН» был отягощен «почетной» публикой, состоявшей из чиновников высокого ранга правительства СССР, структур КГБ СССР, видных журналистов, дипломатов и т. п.

Почтенный возраст судна практически не подорвал его довольно хорошие ходовые качества даже с одной главной машиной. А искусство капитана Барыкина Александра Ивановича и подчиненных ему моряков – северян Иванова В. Н., Моськина В. Н., Жуковского Б. В. и других корифеев морского дела позволило по пути следования успешно зайти в столицы Швеции, Норвегии и Дании, вызвав фурор жителей этих городов. Люди в европейских портах буквально толпами осаждали знаменитый пароход. Большая ответственность лежала на главном механике В. Н. Иванове и всей машинной команде. Недопустимо было при стоянке вблизи королевского дворца в Стокгольме, как говорят моряки-паровики, «кинуть шапку», то есть выдать зримую порцию густого черного продукта горения в небо из жерла дымовой трубы. Кочегар, управляя процессом в топке главного котла, должен быть ювелиром в своей работе. Эти тонкости сейчас мало кто знает – профессия кочегара на современном флоте «умерла».

Тем временем, руководство МФИН с его президентом быстро смекнули, обладателями какого раритета они внезапно стали. К тому же судно располагало всеми правами выхода в море, так как имело весь пакет документов Морского Регистра на право плавания практически без ограничений.

Конец 80‐х. Перестройка в стране уже кое‐где на окраинах переросла в перестрелку. В СМИ бушевала дикая свистопляска, «тонны помоев» выливались на прошлое СССР, а некогда мощное и независимое государство превращалось в мирового попрошайку…

Итак, повторюсь: в Международном Фонде Истории Науки, разумеется, быстро выяснили реальную стоимость «КРАСИНА» как исторического памятника и вполне дееспособного судна. Плавучий музей потенциально мог стать «золотым дном». Тем более, что перед 1990 годом он совершил небольшой рейс рекламного характера. Этот рейс до тогда еще советского Таллина и обратно прошел успешно, но отметился одним неприятным обстоятельством. Слишком уж велик был у старичка-парохода расход топлива: около 40 тонн в сутки при движении и до 10 тонн на стоянке в порту. Однако социализм в стране на тот момент еще не кончился и изыскать «лишний» мазут для ветерана-ледокола существенной проблемой не считалось.

После рейса до порта Таллин мурманская команда начала постепенно увольняться, поэтому в Ленинграде стали набирать новый экипаж из числа моряков Балтийского Морского пароходства и других флотских организаций. Эта задача была непростой, так как в машинную команду требовались специалисты по паровым силовым установкам, которые были уже на тот момент большой редкостью. Я имел опыт работы на судах с паросиловой установкой и владел рабочим дипломом «механика судового – универсала» с правом несения вахты как на дизельных, так и на паровых судах морского флота.

Предчувствие разрухи на Кроштадском ордена Ленина Морском заводе, где я отработал семь лет и был одним из претендентов на должность главного механика, побудило меня оставить близкое сердцу предприятие и искать новую работу.

Пришлось поучиться во втором ВУЗе (ЛВИМУ им. адмирала С. О. Макарова) после Политехнического института, чтобы получить рабочий диплом механика морского флота. Моряки понимают, о чем идет речь. Без рабочего международного диплома Капитан Порта плавсостав из механиков и штурманов за границу в рейс не выпустит.

Был выбор. После временной работы и нескольких рейсов на лесовозе «Иртышлес» я мог продолжить работу там же, и это был очень выгодный в материальном отношении вариант. Предлагали остаться на кафедре ЛВИМУ и взять тему для диссертации, была еще не занята вакансия главного механика КМОЛЗа, а еще поступило предложение стать руководителем Кронштадтского хлебозавода. При общении в среде моряков дошла до меня информация, что в Ленинградском порту ошвартован приведенный из Мурманска для капитального ремонта и переоборудования старый ледокол на паровом ходу и туда набирают специалистов. Обладая опытом работы на паровиках и приличным стажем работы в судоремонте на Кронштадтском Морском заводе, я, конечно, решил побывать на борту загадочного для меня ледокольного судна и узнать все подробности, как говорят, «из первых рук».

Думаю, любого моряка первое свидание с судном или кораблем старого образца всегда вводит в состояние восторга в том случае, если оно ухожено, а экипаж с любовью относится к нему, бережно хранит то, что досталось от предыдущих поколений (см. фото на с. 39).

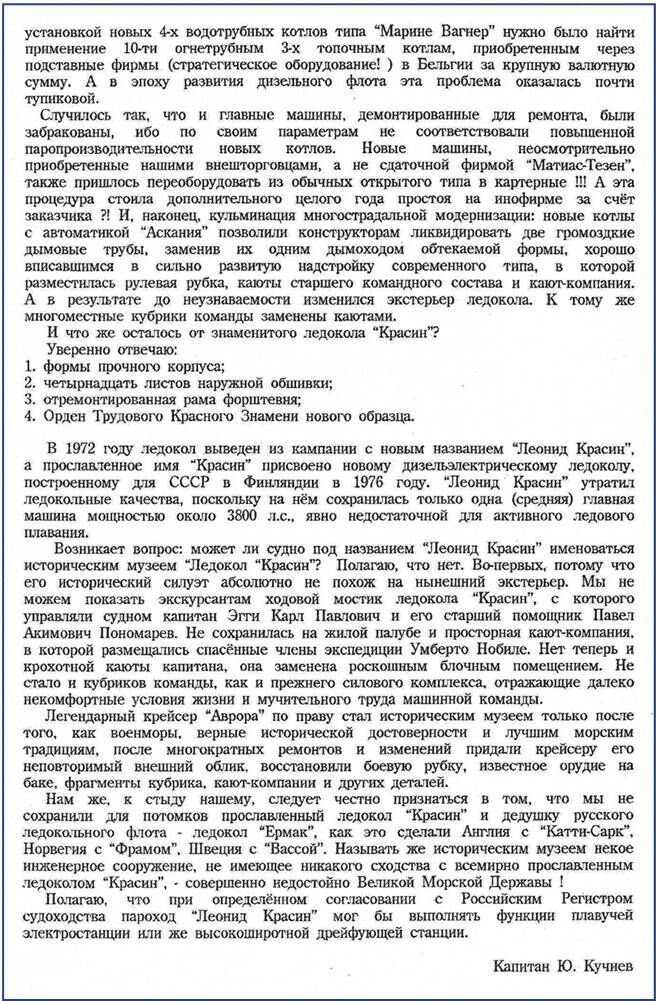

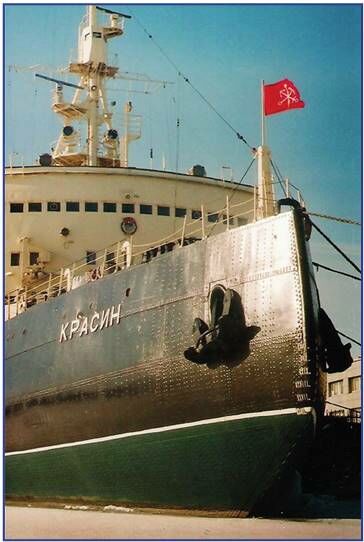

Необычные обводы слегка бочкообразного клепаного корпуса сразу бросаются в глаза и вызывают по крайней мере любопытство. Именно адмирал С. О. Макаров приложил свои знания и опыт при проектировании ледокольного судна, корпус которого предназначен крушить океанские льды Арктики. Надстройка и оборудование верхней палубы после модернизации по облику уже напоминали современные суда, все‐таки капитальный ремонт с переоборудованием в Кронштадте и ГДР уже подчинялся направлениям дизайна в судостроении середины двадцатого века.

Валентин Николаевич Иванов, главный механик, принял в своей каюте приветливо, по морской традиции угостил чаем. Сразу бросались в глаза необычные и богатые интерьеры внутренних жилых и служебных помещений, кают-компании, коридоров и кают. Каюта главного механика, к большому сожалению, была варварски уничтожена в 2005 году руководством Музея Мирового океана.

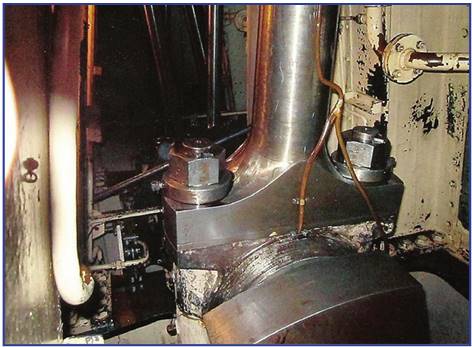

Шатун с мотылевым подшипником коленвала главной паровой машины. Фото автора

Уникальный бочкообразный клепаный корпус. Фото автора

По расположению блока помещений каюта напоминала капитанскую. Так же состояла из трех отсеков: рабочего кабинета, спальни и санузла с ванной и туалетом, но отличалась меньшим размером и в то же время множеством приборов из машинно-котельного отделения. Находясь в своей каюте, главный механик держал под контролем основные параметры работы как главной паровой машины, так и котельной установки, включавшей в себя четыре главных водотрубных котла. Переборки каюты были обшиты, как и в капитанской каюте, ценной породой дерева, мебель и внутренний интерьер – того же порядка. Следует отметить, что на «КРАСИНе», в отличие от других судов, должность главного, а не старшего механика была обусловлена спецификой судна-энергобазы. Из-за наличия мощной электростанции на борту существовала должность старшего электромеханика, каюта которого, кстати, утрачена по той же причине. Именно главный механик возглавлял всю электромеханическую группу НИС «Леонид КРАСИН».

Знакомство с судном продолжилось в машинном отделении – святом месте для каждого судового механика. В отличие от дизельных судов паросиловая установка парохода располагается практически по всей длине корпуса судна. Даже искушенный, опытный судомеханик от обилия технических средств, механизмов, систем, оборудования, устройств, клинкетов, задвижек, клапанов в первый момент понимает, что ему не все досконально знакомо из области судовых устройств и механизмов. Особенность паросиловой установки такова, что все в ней принципиально отличается по сравнению с главной дизельной. Как конструктивно, так и порядком самого рабочего процесса – разница существенная. Для старых паровых механизмов характерны наличие множества арматуры (краников, масленок и прочего), изготовленной из цветных металлов. По правилам морской этики их положено содержать начищенными до зеркального блеска. Поэтому машинное и котельное отделения у хорошего, трудолюбивого экипажа всегда имеют вид, близкий к парадному. «КРАСИН» в этом отношении исключением не был. Честно скажу, опыт работы на паровых судах не спас меня от первоначального неуютного состояния неизведанности при спуске по крутым трапам шахты машинного отделения. Лишь немного успокоили меня знакомое тепло и усыпляющий шум от работы форсунки главного котла, а также до боли родные запахи флотского мазута с перегретым цилиндровым маслом.

Главная паровая машина, «Алтона», Гамбург, 3800 л.с. Фото автора

Структура судового экипажа устроена так, что каждый специалист отвечает по кругу своих конкретных обязанностей и по своему заведованию, хотя устройство корабля должен знать каждый, вплоть до корабельного кока, дневального и официантки. Более того, по требованиям безопасности эксплуатации судов обязаны в экстренных случаях уметь привести в действие аварийные средства жизнеобеспечения: аварийный дизель-генератор, пожарный насос и т. п. Вакантных должностей оставалось немного. Мне была предложена должность ремонтного механика. По рангу и окладу она была невысокой в числе командного состава и приравнивалась четвертому механику, но не без оснований я тогда считал, что предстоящая работа будет очень интересной, ведь предстоял настоящий полномасштабный капитальный ремонт с переоборудованием исторического судна в уникальный научный центр – музей!

Здесь, как нигде более, пригодился бы мой опыт эксплуатации паровых механизмов, все знания, приобретенные в двух технических ВУЗах и, конечно же, семилетний стаж работы на лучшем в СССР военном судоремонтном Кронштадтском заводе (КМОЛЗ).

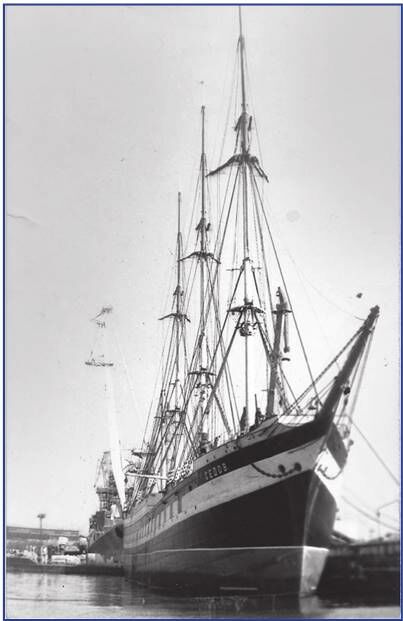

В моем сознании вновь и вновь возникал образ ледокола «КРАСИН» – великолепного судна-музея, вышедшего из ремонта, подобно знаменитому паруснику «Седов», который ждал своего часа и длительное время стоял с разобранным вооружением у стенки завода. А после очень качественного, можно сказать ювелирного, ремонта великими мастерами КМОЛЗа барк «Седов» стал настоящей жемчужиной и гордостью Советского морского флота, каким является и в настоящее время. Все работники завода и гости ходили на парусник по окончании ремонтных работ. Это было по‐настоящему памятное событие для заводчан и остальных жителей Кронштадта.

Мой возраст подходил к сорокалетней отметке, расцвету физических и творческих сил, и я имел полное право на мечту о деле если не всей своей жизни, то какой‐то немалой и значительной ее части. Казалось, так и случилось при моем удачном соприкосновении с историей ледокольного судостроения и летописью подвигов нашей Родины. Мечта родилась, оформилась в очертания реальных планов, а ее исполнение представлялось мне очень близким. Так мне казалось, и так должно было случиться. Ледокол «КРАСИН» в новом качестве должен был встать на вечную стоянку, по примеру крейсера «Аврора», после капитального ремонта и переоборудования «Научным центром-музеем». В этом случае судно получает новые документы Регистра, на законных основаниях эксплуатируется в соответствии с Проектом и руководящими документами Минтранса Российской Федерации. Снова с большим сожалением повторюсь, что до настоящего времени эта задача не выполнена. Это печаль и оскорбление в первую очередь для тех, кто сохранил исторический ледокол от участи металлолома и от продажи в США!

Парусник «СЕДОВ» в ремонте на КМОЛЗе, Кронштадт 1978 г. Фото автора

Но вернемся в январь 1990 года. Должность ремонтного механика меня устроила, все мысли были о предстоящем ремонте. В состав экипажа я влился легко, велись мелкие текущие ремонтные работы. Сохраненные связи с Кронштадтским Морским заводом позволяли мне добывать для нужд судна часть материально-технических средств, необходимых для эксплуатации теперь уже моего родного парохода в режиме стоянки в морском порту Ленинграда. Главные котлы работали для нужд энергоснабжения, эксплуатации механизмов и систем жизнеобеспечения. Подключение к береговым источникам энергоснабжения по техническим причинам в той ситуации было невозможным, это обстоятельство порождало довольно затратную стоянку на своих топливных запасах. Каждые сутки котлы сжигали от 7 до 11 тонн качественного и не дешевого мазута «Флотский-5». В работе я старался быть инициативным – так нас учили в советское время. Знания, полученные от хороших преподавателей двух технических ВУЗов, предыдущая служба в Военно-Морском флоте, работа в заводских условиях придавали мне уверенность в делах. В рамках общественной работы мне поручили возглавить профсоюзную организацию Международного Фонда Истории Науки, куда входил и экипаж в полном составе. Дело было знакомое, так как в своем отделе «Главного Механика» на КМОЛЗе я был парторгом и владел навыками не только производственной, но и общественной организаторской деятельности.

Несмотря на перестроечную вакханалию, экипаж парохода жил прежде всего своими проблемами. Прорабатывались варианты ремонта и переоборудования «КРАСИНА». Велись переговоры и споры с верфями по поводу стоимости ремонта судна и отдельных его конструкций и узлов. Проводились расчеты вариантов будущей вечной стоянки научного центра-музея «КРАСИН». Приоритетным был вариант постановки на вечную стоянку на Неве, у 18‐й линии Васильевского острова, где ленинградцы в 1928 году встречали «КРАСИН» после героического похода и спасения экспедиции генерала Умберто Нобиле. Однако осадка судна в 9,5 метров не позволила без дноуглубительных работ осуществить этот замысел. В свою очередь, эти работы были невозможны из‐за расположения на дне реки кабельных трасс. Наиболее предпочтительными виделись места постановки судна в районе пассажирского терминала Гавани Васильевского Острова, на территории «Ленэкспо» и в городе русской морской славы – Кронштадте.

Рейсы по Европе

Шел еще «советский», но уже неспокойный 1990 год. С наступлением весны поубавился расход топлива на стоянке, но не значительно, попыток решить проблемы экономии затрат на стоянке в порту руководством МФИН не предпринималось и это меня, как механика и председателя профсоюзного комитета удивляло и беспокоило. Подключение к береговым источникам энергоснабжения было возможно при небольших технических решениях и материальных затратах. Главным образом, задача состояла в преобразовании берегового электропитания переменного тока 380 вольт в постоянный 220 вольт, так как все потребители электричества на «КРАСИНе» спроектированы именно на 220 вольт постоянного тока. Несколько раз в период совещаний на правах профсоюзного лидера я подходил с предложениями решить эту задачу к президенту МФИН А. И. Мелуа. Необходимый агрегат для этой цели можно было приобрести по доступным мне каналам через Кронштадтский морской завод. Главный механик мою идею поддержал. От президента внятного ответа не последовало, и это вызвало мои первые сомнения в искренности Аркадия Ивановича Мелуа относительно его намерений сохранить «КРАСИН» в его новом качестве.

Удивляла и беспокоила экипаж противоречивая информация от руководства МФИН по ближайшим и дальнейшим задачам функциональной деятельности судна. В один из летних дней 90‐го года занятые палубными работами моряки просто оторопели, услышав сообщение по судовой трансляции радио «Маяк». Дескать, через месяц «КРАСИН» уходит… к Северному полюсу с международной экспедицией на борту. Судно якобы вмерзнет в лед и дойдет до макушки Земли по течению, дрейфуя во льдах, взяв на себя функции полярной станции.

Руководство МФИН недоумения моряков не развеяло. Более того, дальнейшими своими планами господин Мелуа предпочитал с экипажем не делиться.

Но вскоре ситуация начала проясняться. Стало известно, что судно по договоренности с руководством МФИН арендует некий предприниматель из Америки, бывший наш соотечественник Михаил Михайлович Эйделькинд. «КРАСИН» должен отправиться в рейс по европейским городам: Хельсинки, Осло, Гамбург, Копенгаген с культурной программой. Участники этой программы из состава знаменитой Ленинградской Капеллы имени Римского-Корсакова, нанятые М. Эйделькиндом, должны быть доставлены для гастролей на борту исторического судна в вышеуказанные города.

Внушительная часть творческого коллектива, окрыленная предстоящей перспективой выступлений в городах Европы под управлением американского менеджера, незамедлительно прибыла на судно и разместилась в каютах. Следует отметить, что уже наступило время неопределенности, политических страстей, парада суверенитетов в стране и, как следствие, стабильной работы становилось все меньше и меньше. Поэтому коллектив Капеллы закономерно считал, что ему крупно повезло. Еще до отхода от причала артисты с поразительным усердием приступили к репетициям в кают-компании, а мы в свободные минуты наслаждались пением настоящих профессионалов. Репертуар состоял в основном из русских народных песен и мировой классики хорового искусства.

Команду парохода такой поворот событий, конечно, удивил, но не мог не обрадовать. Во-первых, набранные в Ленинграде новые специалисты получили возможность выйти в море и обрести практические навыки эксплуатации парохода, во‐вторых, нам казалось, что вот наконец и началась реальная деятельность судна в новом качестве. А перспектива капитального ремонта становится еще более реальной и близкой. Практически списанный из состава Морского флота, «КРАСИН» не отвечал современным техническим требованиям и стандартам безопасности, жилые и служебные помещения требовали ремонта, да и санитарные условия всего судна оставляли, мягко говоря, желать лучшего. Нам казалось, все заинтересованные лица во время рейса еще раз удостоверятся в необходимости полномасштабного ремонта, уточнят его объемы до мелочей. Документы Регистра на право плавания были действующими, они выдавались уже с одной целью: на случай перехода до базы капитального ремонта, в том числе и за рубеж. Этим воспользовались устроители «гастрольных рейсов» и дальнейших своих афер. Но об аферах и их масштабе в то смутное время догадаться было практически невозможно. Напомню, что после капремонта и переоборудования 1972 года «КРАСИН» по новому проекту превратился в энергобазу и уж никак не был предназначен для гастрольных круизов и культурных программ по Европе. Наши артисты, неожиданно ставшие невостребованными и материально необеспеченными, в условиях «перестройки» особо не роптали по поводу не совсем комфортных двух-, трех- и даже четырехместных кают без удобств. Они были рады уже тому, что их везут за границу американец (!) Эйделькинд и даже какой‐то Президент… Международного Фонда Истории науки Мелуа! А «КРАСИН», на котором их «триумфально доставят» к месту выступлений, известен всему миру, и вояж на нем по волнам Балтики – несомненный успех. Состояние у всех было близкое к эйфории. Репетиции в кают-компании не прерывались и после выхода в море, экипажу они казались даже в какой‐то степени изнурительными. Наверное, так оно и было.

Промежуточный, как мы поняли, заход в Хельсинки позволил экипажу немного развеяться от напряженной подготовки к рейсу, а представителям творческой профессии – отдохнуть от их удивительной и совсем не легкой работы. Нам, еще советским гражданам, не избалованным поездками в Финляндию, интересно было погулять по бывшей территории Российской империи. Город Хельсинки выглядел уютным и ухоженным. Особенно поразили меня рыбные ряды прямо на берегу Финского залива с изобилием морепродуктов, почему‐то недоступных на тот момент у нас в Санкт-Петербурге, где рыба добывалась в тех же водах. Про культурную программу и гастроли нам, экипажу, интересоваться было ни к чему. Наше дело состояло в том, чтобы, как говорится, все крутилось, а пассажиры были довольны. Ходовая вахта четыре часа через восемь без происшествий – вот наша насущная и предельно ясная задача.

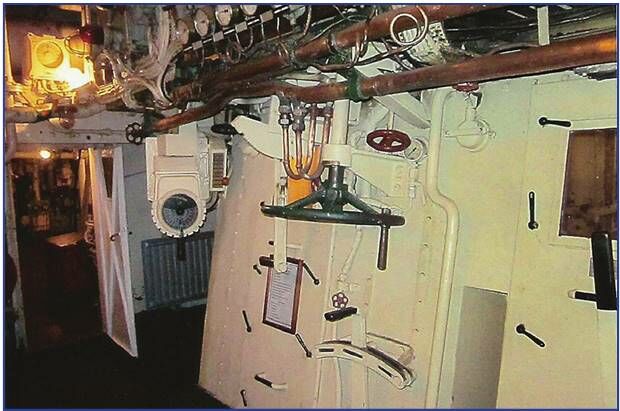

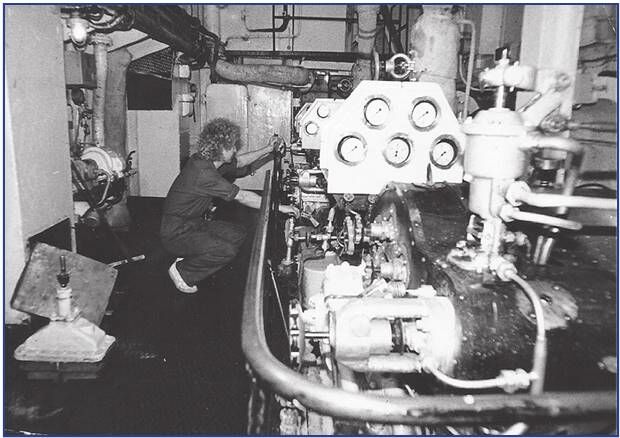

Вахта в помещении турбогенераторов. Фото Л. Крижека из архива автора.

В Гамбурге «КРАСИН», к всеобщему удивлению, ошвартовали у грузового терминала на окраине территории морского порта. Никакой культурной программы с участием наших пассажиров в столице немецкого пива почему‐то не случилось. На судно прибывали какие‐то темные личности, вели малопонятные переговоры с руководством и исчезали.

Моя ночная вахта по графику продолжалась с полуночи до четырех часов. Однажды, после очередной смены, примерно в 04 ч 10 мин, проходя по жилой палубе в свою каюту № 110, я невольно стал свидетелем выноса к береговому трапу картины внушительных размеров в массивной и красивой раме. Усталость и желание поскорее упасть на отдых в каютную койку притупили мое любопытство, поэтому в памяти остался только факт физических размеров полотна и не более того. Содержание грузовых трюмов не подлежало широкой огласке. М. Эйделькинд и А. Мелуа со своим административным составом все операции погрузки и выгрузки на судне держали под своим неусыпным контролем и в строгой тайне. В немецком порту простояли чуть более суток.

У артистов и экипажа парохода после захода в Гамбург появилось очередное недоумение по поводу организации всех этих «ледокольных гастролей».