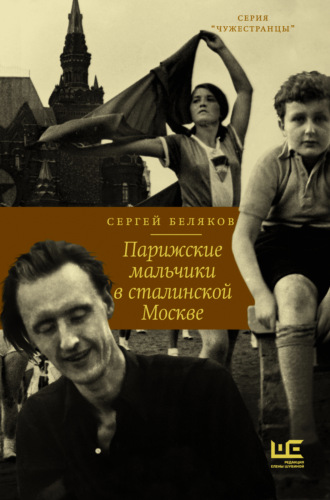

Парижские мальчики в сталинской Москве

Полная версия

Парижские мальчики в сталинской Москве

Жанр: биографии и мемуарыдокументальная литературавыдающиеся личностижизнь в СССРистории из жизнисвидетели эпохиредакция Елены Шубинойсерьезное чтениеоб истории серьезнопредвоенный период

Язык: Русский

Год издания: 2022

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу