Полная версия

Письма к ближним

Тема для диссертации

Вообще, сколько каждый из нас платит государству? Сколько берет от него? Этого никто не знает, как при вдыхании и выдыхании никто не считает воздуха. А между тем даже в приблизительных цифрах это было бы интересно вычислить. Абсолютные цифры здесь, конечно, невозможны; общество, как атмосфера, необходимо и потому неоценимо для нас в каждую минуту, как и мы ему. Но важно было бы определить отношение хоть в том, что доступно учету. Мы знаем поземельные, сословные, земские, городские налоги и проч., но известно ли кому-нибудь, сколько они платят косвенных налогов на чае, сахаре, пище, одежде, предметах необходимости и роскоши? Чтобы узнать это, каждому пришлось бы вооружиться подробными каталогами тарифных и акцизных обложений и множеством иных пособий. Было бы интересно, если бы какой-нибудь ученый взял известное число реальных семейств из разных классов общества – от поденщика до директора департамента и купца 1-й гильдии – и обследовал бы их статистически, т. е. выспросил бы со всеми подробностями и возможно точно, сколько в среднем данная семья тратит в год провизии, вина, кофе, чаю, сахару, табаку, пряностей, закусок, духов, мыла, сколько изнашивает одежды, сколько, одним словом, платит на всех облагаемых прямо или косвенно предметах потребления. Сюда пришлось бы прибавить приблизительный накладной процент, который купцы перелагают на потребителей, как их долю обложения. Получилась бы, конечно, не абсолютная, но все же красноречивая цифра, которую каждому обывателю следовало бы знать и помнить, как меру его участия в государственной работе. Теперь нечто подобное известно только капиталистам. Если вы имеете в бумагах миллион, то платите казне около двух с половиною тысяч в год. Но сколько мы платим прямыми и косвенными налогами?

Я предлагал одному студенту, нуждавшемуся в работе, заняться этой интересной темой. Если бы обставить ее научно, вышел бы всем нужный и важный труд, могла бы выйти блестящая диссертация, блестящая статья. Юноша сначала взялся было за дело, но потом предпочел давать отчеты о заседаниях ученых обществ. Ужасно мы не любим самостоятельного труда.

Мне кажется, пока никто из нас даже приблизительно не знает, сколько он лично платит государству, сколько платит средний крестьянин, мещанин, купец, эта колоссальная, мистическая цифра – два миллиарда в год – ровно ничего не говорит. Может быть, она страшно трудна, – кое-какие намеки на это чувствуются, а может быть, она совсем легка, и, следовательно, нужно ждать дальнейшего роста миллиардов. Если из заработанной вами тысячи рублей вы платите пятьдесят, шестьдесят рублей в год, то это куда ни шло, не слишком заметно, но если платите сто, двести, то это уже серьезный ущерб. Сообразно своей жертве государству, каждый почувствовал бы необходимость и более серьезного нравственного участия в его судьбе. Теперь мы все беспечны, теперь в государственных делах мы крайне невежественны, совсем равнодушны к ним. В сущности, как живет государство русское – для простого обывателя это столь же чужой вопрос, как то, чем и как живет государство китайское. Ни о том, ни о другом мы ничего не знаем достоверно, и потому ни о чем не заботимся. Может быть, отсюда ряд бесчисленных, непрерывных измен отечеству, совершаемых обывателями в те моменты, когда слепой закон становится им на дороге. Тысячами уловок и военных хитростей мы обходим этого всемогущего, но беспомощного общего врага – общее благо, и все эти бесчисленные измены и маленькие победы над государством где-нибудь слагаются, вероятно, в весьма внушительный итог. Наоборот, – ясное сознание своей реальности, как данника государству, внесло бы более благородные к нему отношения.

Еще раз Петровская реформа

Не стану говорить ни о заслугах, ни об ошибках действующей у нас системы, – я уже доложил, что ровно ничего не понимаю в этом деле. Может быть, никаких ошибок нет, и если нет, то перед нами налицо нечто достойное глубокого внимания. Если нет «ошибок в задании», как говорят математики, то в деятельности министерства финансов перед нами прямо гениальный, методически развиваемый, грандиозный план, который по внутреннему существу очень похож на дело Петра Великого. Пред нами еще раз, и уже, кажется, «начисто», стремительно-быстрое, не на словах, а на деле пересоздание великого варварского государства в культурное. Пред нами стройная, строгая, ясная, холодная система, цель которой – решительный переворот в самых основах национальной жизни. Или я ошибаюсь, или мы нечаянно вошли в самую кипучую струю нашей истории и в лице г. Витте имеем одного из самых решительных реформаторов, какие когда-либо являлись. Как и при Петре I, реформе подлежит наша бедность, наша вопиющая отсталость, наша деревенская первобытная придурковатость, с которыми прямо-таки опасно становится жить на свете. Пошехонцы и головотяпы – этот тип теперь роскошь; это нам уже не по средствам. Положение вещей таково, что если великому народу угодно хлопать ушами и чесать в затылке, то пусть исчезает с этого света, так как теперь не тот век. На Западе стоят у нас плечом к плечу могучие, высокоодаренные, богатые, закованные в броню до кулака включительно добрые соседи – немцы, англичане и подвластные их духу спутники. На Востоке стоит вооруженная с ног до головы культурная Япония и тяготеющий к ней Китай. Быть великой державой между Западом и Востоком ныне вовсе не синекура. Развалиться на пятьсот лет в сладком far niente теперь нельзя. Сто миллионов полуварваров, разучившихся есть суп и уже питающихся чем попало, вымирающих местами, как австралийцы, – это вовсе не сила, это скорее слабость нации, и нужно очень быстро, как при Петре, спасать это заспавшееся племя из исторической трясины, в какой оно завязло. Нельзя, может быть, терять ни одного десятилетия, ни одного года. Пусть этот быстрый переход будет несколько болезненным – что же делать! Он не будет длиться вечно. Но необходимо всему народу стать, наконец, на ноги и зажить новой, деятельной, трезвой, умной жизнью, какою живет Европа. Отставать теперь не время – теперь во что бы ни стало нужно идти вперед, наверстывать упущенное, бежать хотя бы из всех сил, хотя бы задыхаясь. Каждая минута драгоценна, упущенного не воротишь!

Таким мне представляется – если нет ошибок в задании – тайный смысл нашей финансовой политики. Она – вся порыв, вся натиск, вся героическое одушевление, которое города берет. Поэтому в ней не может не быть элемента риска, ибо qui ne risqué ne gagne. Только этим можно объяснить стремительно развертывающийся бюджет в стране, где народное хозяйство почти столь же стремительно падает. Когда мне говорят, что рост государственного хозяйства – прямое следствие общего подъема сил в России, – я не в состоянии вместить этой мысли. Извините – отвечаю я, – я этому не верю. Бюджет наш носит чрезвычайный характер, он основан на росте обложений и росте займов, он похож на героическое усилие, предпринятое для исключительной цели. Конечно, всякий государственный человек желает блага родине, – и Алексей Михайлович желал, и Петр I, но Петр почувствовал – как и все его поколение – необходимость крутого перелома и «придал мощно бег державный» корме засевшего тогда на мели корабля России. Вдумайтесь в предприятия нашего министерства финансов. Поражает их молниеносная решительность и необъятный масштаб. Окиньте глазом столь широко разросшееся государственное хозяйство, неслыханно быстрое развитие железнодорожной сети, необычайно смелую золотую реформу и небывалый по размерам опыт винной монополии. Размах прямо Петровской эпохи.

Еще раз повторяю, что мои замечания – как профана – не имеют цены. Оценка деятельности г. Витте принадлежит истории. Но, как профан, я не могу же не видеть, что перед нами совершается нечто поразительное по размерам, нечто полное страшной, совсем как бы не русской энергии и почина прямо богатырского. К чему все это приведет – я не решусь сказать, но без уверток и задних мыслей признаюсь, что не совсем не верю в успех. Почему – если это система ясная и для всех открытая, если народ наш не окончательно погибший, – почему нам не выкарабкаться из теперешнего трудного положения?

Трудные времена

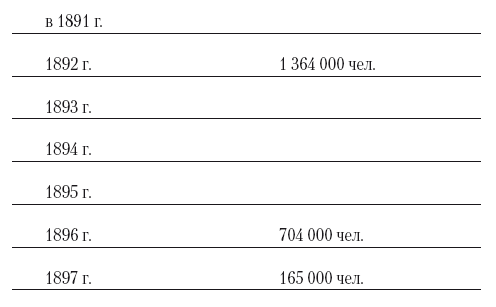

Что нынче очень трудные времена, не скрывает и государственная роспись. В одном истекшем году неурожай в 42-х губерниях вынул из народного кармана четверть миллиарда рублей. А сколько вынули их пожары, болезни, пьянство – и счету нет. На последнем съезде естествоиспытателей доктор Поляк доказывал, что благодаря одной санитарной запущенности, благодаря (есть за что благодарить!) чрезмерной смертности, благодаря потере этих десяти лишних человек на тысячу (у нас умирает 36 против 20-ти на Западе) мы теряем ежегодно более полутора миллиарда, т. е. почти еще один бюджет, и уже безвозвратно. А 20 pro mille еще не крайний предел возможного оздоровления: в иных странах он даже доведен до 16. Мы – обеспеченные классы, стоящие на берегу, неясно представляем себе последствия бурь, разыгрывающихся в народном море. Нам все кажется, что голод – это «ничего», «как-нибудь обойдется», и действительно, он как-нибудь обходится. Но что терпеть крушение не то же самое, что смотреть на него, показывают хотя бы эти жестокие цифры «недобора в населении», вызванного «недобором в зерне». По сведениям медицинского департамента, если взять 1890 год за нормальный (прирост населения 2 274 000 душ), то в следующие семь лет на увеличении смертности и уменьшении рождаемости Россия потеряла:

Сложите эти цифры – получите за шесть лет войны с неурожаями колоссальную потерю в 4 113 000 человек. Самая жестокая из войн за эти сто лет – крымская – отняла у нас только 120 000 человек. Мне кажется, все наши потери убитыми и ранеными в войнах со времен татар все же не достигают четырех миллионов. Надо еще заметить, что и прирост 1890 года нельзя считать средним: он гораздо ниже возможной нормы. Надо и то принять в расчет, что последствия неурожая не отражаются на рождаемости и смертности обеспеченных классов, которых у нас, вероятно, наберется миллионов тридцать. Значит, урон собственно коренного, деревенского люда должен быть еще значительнее. Но даже четыре с лишком миллиона населения: ведь это равняется потере нескольких губерний, потере Финляндии и почти всего Прибалтийского края. Представьте себе, что Швеция покусилась бы отнять у нас не только Финляндию (в сущности, чуждую нам во всех отношениях), но даже один уезд, даже одну деревню на левом берегу Торнео. Вся Россия зашевелилась бы, и мы не пожалели бы миллиарда на войну. Но и тут – «во глубине России, где вековая тишина» – и тут идет война, хотя и бесшумная, и тут жертвы, и тут смерть, только в размерах невероятно более огромных. Народ не выработал для этой борьбы столь стройной системы, как против внешних нашествий, оттого и гибнет в большем числе. Но, может быть инстинктивно, он мобилизуется и заставляет правительство – как при Петре – принимать крайние меры спасения. Не путем петиций, как на Западе, а, может быть, невысказанною болью своего положения, сосредоточенною надеждою народная масса внушает верхам, что нужны быстрые действия. Иначе я не могу найти причин столь внезапной финансовой мобилизации у нас. Если во время войны понятны внешние займы и внутренние переборы, то война, если хотите, уже идет, и с врагом ничуть не менее неумолимым, чем турки или немцы. Война идет с нашею бедственною отсталостью и вытекающим из нее народным разорением. Удачно или нет, это другой вопрос, но министерство финансов в течение ряда лет ведет не «тихое и мирное житье», как лет двадцать и дальше тому назад, а жизнь боевую, полную самых упорных напряжений, полную тактики и стратегии, весьма решительных маршей и диверсий. Борьба, как видно, затяжная, непрерывная, и чем кончится – неизвестно, но она идет, и вся страна до последнего человека вовлечена в нее, и мне кажется, неблагородно было бы уклоняться от участия в ней теперь, не поддержать общего дела. Помимо неустанной и обдуманной работы, нужно живое сознательное участие всех в народном деле. Вместо завистливого злословия нужно побольше трезвой критики и хоть немножко сочувствия. Да что сочувствия – это было бы уже слишком великодушно, не по-русски… Хотя бы справедливости немножко – и то была бы большая поддержка делу. В общественном злорадстве, составляющем рабскую черту наших нравов, гибнут и мелкие, и великие порывы, но, я думаю, злорадство в данном случае, как и слепая вера, питается невежеством общества. Побольше бы света в этой области, побольше нравственного и реального участия в родной жизни – и общая злоба не отравляла бы воздух до степени общего удушья…

Две сети

Железо, золото, спирт – вот три кита нынешней финансовой политики, да разве еще постепенно растущее лесное хозяйство. В одно десятилетие протяжение железных дорог у нас удвоилось, и заявлено желание довести густоту их до западноевропейской. Значит, мы еще только в начале этого огромного строительного процесса, и работы хватит в одном этом направлении на 20 или 30 лет. Значит, рано закрываться нашим чугуноплавильным, рельсопрокатным, железоделательным заводам и угольным копям – они еще в начале своей карьеры. На древний, православный, первобытный мир природы с ее дремучими лесами и безбрежными степями решительно набрасывается железная сеть. Это не только символ, но и действительная сеть, в которую, наконец, будет поймана природа, – это неодолимое, от века дикое существо, над приручением которого измучилось великое племя наше, и само измучилось, и ее, природу, измучило. Опыт огромный, кое-где удавшийся западному человечеству. Почему нам не повторить его?

Многие, и я в том числе, смотрят на железные дороги с тревогой, как и на разлив фабричного капитализма, как вообще на культуру Запада. Железные дороги вносят несказанный погром в наше старославянское, первобытное миросозерцание, в суровый, но поэтический строй жизни, сложившийся на земле. Помирить европейские начала с идиллией натурального хозяйства, безусловно, невозможно. Но если так, если все это неотвратимо, если никакими силами не спасешься от доменной печи и железнодорожной станции, то, мне кажется, следует покориться новой культуре, то есть овладеть ею. Поскорее отгадать загадку сфинкса, пока он нас не съел. Может быть, вооруженные новыми условиями, мы снова припомним счастье жить среди природы и будем добиваться его уже сознательно. Что такое железные дороги? До сих пор это желоба, по которым наше богатство течет за границу. Теперь это так, но возможен и иной наклон, когда по тем же желобам чужое богатство потечет в нашу сторону, или еще лучше – возможно равновесие сил, когда эти артерии человечества дадут возможность быстрой взаимопомощи, непрерывного питания всеми всех. Теперь, когда Россия мучительно перерождается, теперь нам все больно, почти все убыточно, все опасно. Но дайте справиться, нарасти новой коже, и нервы перестанут зудеть. И железные дороги и заводы в общем пока разорительны, они не вошли в нравы, не срослись с психологией народной; народ ими не овладел. Овладеет – почнет работать ими с тою же уверенностью и производительностью, как некогда телегой и топором. Говорят: «Железные дороги не по силам столь бедной и малопродуктивной стране. Надо строить их по мере роста народной энергии. Все должно органически развиваться». На это можно заметить, что, может быть, самая спешная-то постройка в наше время и есть самая органическая. Это вопрос сложный. Пока мы двигались в постройке по-черепашьи, дороги давали убыток, теперь несемся вскачь, и они начинают приносить доход. Это все равно как бронхи в легких: одни крупные бронхи были бы в убыток организму, в связи с мелкими они дают ему прибыль. Может быть, чем дальше мы углубляемся в железнодорожное строительство, тем ближе к тому, чтобы вернуть затраченные на него миллиарды. Может быть, всего опаснее теперь раздумывать и оглядываться назад. Железные дороги не нами сочинены и не каприза ради покрыли собою целые материки. Железные дороги – это вновь созданное Богом явление природы, это сеть путей, идущая на смену сети рек и озер, видимо исчезающей с лица земли. Если бы нам с неба упала новая Волга, Ока, Днепр, Дон с их тысячами притоков, мы не отказались бы от них. Странно было бы отказываться и от железных путей. Они, а за ними родственный им мир открытий посылаются тем же Промыслом, и, может быть, нужно только возможно скорее осуществить у себя все эти намерения природы. Мир пересоздается. Жизнь меняется. Может быть, лучшая политика – это не отставать от кортежа наций и войти не позже их в новые условия. Tarde venientibus – ossa. Опоздавшим на пир остаются кости.

Всеми этими рассуждениями я, ничего не понимающий в финансах, стараюсь подавить в себе тревогу за наш бюджет и объяснить себе героическую предприимчивость г. Витте. Железо, золото, спирт – все это далеко не элементы моего мировоззрения. Но я не смею предъявлять к человеческому роду требование, чтобы он чувствовал и думал по моей программе. Человечество упорно стоит за железо, золото, спирт, и я чувствую, что обязан пойти на некоторые уступки. Пусть будут железо и даже золото, лишь бы они были обузданы народной совестью. Если сверх железной сети на Россию наброшена искусно золотая, если денежное обращение наше теперь начинает быть правильным, если государство наконец выполняет свои кредитные обязательства, оплачивая ничего не стоящую бумажку золотом, то с этим помириться еще можно. Или откажемтесь совсем от денег (что вы на это скажете?), или, владея этим опасным средством, будем обращаться с ним честно. Золотое обращение, мне кажется, – просто честное обращение с деньгами со стороны государства. Вы скажете: «Можно и золото народное растрачивать зря». Но мне кажется, что золото слишком благородно для произвола с ним. Его нельзя штамповать без меры, нельзя наводнять им рынок, и раз утечет оно – нельзя вернуть одним почерком пера. Самая природа золота, раз мы решились твердо держаться его, требует крайней осторожности со стороны казны: золото столько же регулирует министра финансов, сколько он его. Пожалуй, даже больше. Во всяком случае, в золотом обращении мы следуем примеру самых обдуманных и строгих насчет денег наций.

Вот насчет спирта я иного мнения.

Поклонение алкоголю

В дни праздничные казенные лавки для продажи водки открывают не раньше 12 часов. Предполагается, что обедня в это время уже отошла. Задолго до полдня у казенных лавок образуется толпа, очень длинный хвост, как у театральной кассы. Тут и ломовые извозчики, и кухарки, подростки, нищие, дворники, плотники, сапожники, мастеровые. Стоят налегке, кто в чем выскочил, дрожат от холода, сплевывают бегущую слюну, подшучивают, переругиваются.

Есть что-то страшное в этом стоянии у врат питейной лавки под торжественный гул колоколов, когда в храмах идет служба. Похоже на то, что и тут идет какая-то служба. Как будто перед святилищем и здесь чего-то ждут, каких-то поднимающих душу внушений. Потому именно, что день праздничный, священный, по-видимому, желают провести его особенно, как будто даже религиозно, на свой лад, конечно. Когда двери открываются, в толпе проносится радостный вздох. По очереди чинно старик исчезает в дверях за подростком, баба за стариком, молодой парень за бабой, пока не покажется обратное шествие уже с прозрачными, как слеза, бутылками в руках. У всех удовлетворенные, но в то же время серьезные, проникновенные физиономии. Несмотря на присутствие городового, многие не могут утерпеть и хлопают дном бутылки о ладонь. Поразительна самая сцена распиванья. Человек снимает шапку, набожно крестится широким русским крестом и очень серьезно, почти строго начинает лить в горло водку.

Это крестное знамение, которое я наблюдал множество раз, всегда повергало меня в самое грустное изумление. Что это такое? Страшно вымолвить, но ведь это совсем уже религиозный обряд! Я нарочно всматривался: это тот же искренний, простодушный, православный крест с тою же молитвенною серьезностью. Когда станешь припоминать, что теперь в народе без водки уже ничего не делается, что без нее – праздник не в праздник, что все великие моменты жизни – рождение, крещение, заключение брака, смерть, все великие воспоминания христианства и истории, все юридические и бытовые акты непременно требуют питья водки и без нее уже невозможны, то почувствуешь, что тут мы имеем дело действительно с культом. Водку уважают, ее называют «водочкой», «винцом». О ней постоянно говорят, – прислушайтесь к любой простонародной толпе. О ней мечтают, ею похваляются. Иной бедняк – и таких очень много – выпьет на гривенник, а шумит на целковый. Притворяется, что пьян, чтобы не уронить себя в своем обществе. Слагаются пословицы, поговорки, анекдоты, особый эпос пьянства. «Сегодня праздник: как ни бейся, а к вечеру пьян напейся». Привычка переходит в обычай, обычай – в чувство долга. Не напиться пьяным становится иногда уже неприличным, и напиваются, пропивая все, что есть на себе. Хоть казенная монополия и введена для того, чтобы защитить нищету от ростовщиков, народ наш весьма изобретателен, когда дело коснется действительно дорогих для него интересов. Тотчас, как исчезли кабатчики, раздевавшие пьяных догола, – явились частные перекупщики, которые обитают вблизи казенных лавок и которые продолжают раздевать пьяницу догола. Новая операция требует всего десяти лишних минут против прежней. Если у мужика нет ничего своего, продают жалкое женино тряпье, материну кофточку, платок. Тут порыв неудержимый, тут полное самоотречение. Люди, привычно пьющие, имеют особенную психологию; они ни о чем почти не думают, как только о водке. Она не сходит у них с языка, мечта о ней заслоняет им мир. В этой области есть свои мученики и подвижники, для которых богом служит губительный дух, отнимающий у человека разум. Когда я слышу тревоги относительно успехов раскола и ересей среди народа, я невольно улыбаюсь. Что такое наш жалкий, если сказать по правде, раскол и еще более жалкие ереси в сравнении с этой незамечаемой мрачной манией, охватившей чуть не весь народ наш до степени торжествующего культа? Вот наш главный раскол, вот самая опасная ересь! Пьянство проникло во все священные торжества жизни, оно вытесняет древние формы обрядности, переделывает их по-своему. Когда мужик уже не может молиться Богу без водки и что-нибудь чтить без опьянения, я чувствую, что здесь урон для истинной религии гораздо более серьезный, чем если бы тот же мужик увлекся Евангелием, хотя бы до собственного, несколько рискованного понимания его. Раз Евангелие, то все же поминается хоть Имя Христово, хоть нечто из Его учения западает в душу. В жгучем же культе алкоголя человечество утверждается во всем поганом и гадком, с чем когда-либо приходило в соприкосновение. Пьянство, как мне кажется, – это истинный сатанизм. Говорят, кое-где за границей дьяволу устраивают храмы и служения. Я плохо этому верю. Едва ли сатана удовольствовался бы столь скромным культом. Подпольная вера для гордого духа показалась бы оскорбительной. Если вообще существует этот сказочный антибог, то он должен был создать себе поклонение столь же явное и столь же громкое, как и то, которым люди чтят Творца. И я думаю, что широкое пьянство, которому предаются христианские народы (в отличие от трезвых магометан, буддистов и евреев), всего более похоже на религию врага Христова. Пусть в этой непризнанной религии нет определенного ритуала, но зато есть крайне определенная убежденность и жар последователей. Недаром алкоголь получил название духа (spiritus): первые, кто открыли его, были твердо убеждены, что материальное тело не могло бы столь могущественно влиять на душу другого человека. Они думали, что спирт – это демоническая сила, с которою как с таковой нужно быть крайне осторожным. И в этом они были как нельзя более правы.

Обольстительное зло. – Последнее слово науки

Завораживающее действие алкоголя таково, что ему поддаются не только простые смертные, но и представители высшего авторитета. И в тех кругах, где слагается общественное мнение, и в тех, где оно переходит в закон, всегда было достаточно поклонников спиртного наркоза. От Владимира Св. до Петра Великого пьянство считалось признаком молодечества, богатырской удали. Голос апостола: «Не упивайтеся вином» – совершенно исчезал в очарованиях, которыми облечен этот порок. С ранних времен, почти с XIV века, когда был открыт спирт, во всех странах поняли неотразимую силу этого соблазна и стали пользоваться им с корыстными целями. Ни на что так охотно народ не жертвует денег, как на водку, и государство еще в глубокую старину было подкуплено в пользу спирта огромными доходами от него. Откупная, акцизная, монопольная система сменили одна другую и чередовались, но вовсе отказаться от эксплуатации питей государство было не в силах. Напротив, в старинные грубые времена казна принимала чуть что не насильственные меры для распространения этого порока. При Иване Грозном отец подвергался смертной казни, если он позволял себе увести родного сына из «кабака царева». И в самом народе, и в образованном кругу держался предрассудок, что умеренное потребление водки полезно. Это было до такой степени искреннее заблуждение, что водка (как и табак) входили в ежедневный паек солдата. Деревенские парни, оторванные от сохи, которым водка была противна, на службе приучались к пьянству. По странной, необъяснимой причине безобразие этого порока не кажется безобразным, ужас не ужасает. Голос науки, во всех других областях уважаемый, здесь едва лишь выслушивается; следовать ему никто не хочет. Напрасно наука утверждает, что пьянство сродни безумию, что до 42 % сумасшествий, до 38 % самоубийств, до 80 % преступлений, до 40 % всех случайных смертей вызываются пьянством. Напрасно статистика свидетельствует, что почти половина всех катастроф вызывается опьянением, оно все еще кажется допустимым, неопасным, почти желательным, подчас – похвальным. Есть целые корпорации из числа наиболее почетных, где пьянство культивируется, как почти предмет специальности. В деревне, если молодой батюшка не пьет, крестьяне начинают на него смотреть косо. Им кажется, что он нарушает святость праздника и общую радость. В военном быту полковые праздники оканчиваются кутежами, и офицер, отказывающийся от этого обычая, считается плохим товарищем. В высших учебных заведениях годовые праздники сопровождаются пьянством, иногда самым безобразным. Когда снимаются помещения для устройства студенческой вечеринки, заранее отводится «мертвецкая». Немецкие студенты, которые во многом глупее своих европейских товарищей, возводят пьянство на степень культа. Свирепствует этот порок и между литераторами, художниками, актерами. Сколько на нашей памяти погибло от водки талантливых русских писателей, и иногда так трагически! Если наши великие люди не поддавались ни сумасшествию, ни пьянству, зато сколько было задавлено алкоголем людей высокодаровитых: Помяловский, Курочкин, Мей, Кущевский, Омулевский, Аполлон Григорьев, оба брата Успенские, Писемский, Решетников, Левитов, Терпигорев и многие другие. Не будем говорить о живых, на наших глазах неудержимо гибнущих от пьянства. Казалось бы, как не убедиться, что это хуже чем порок, что это непрерывный источник порочности, горький поток зла, распадающийся брызгами насилий, преступлений, помешательств, самоубийств. Казалось бы, как не вступить с этим дьявольским культом в ожесточенную борьбу. На самом же деле никакой борьбы нет, и на все увещания науки общество отвечает затверженной равнодушной фразой: «Злоупотребление спиртом действительно вредно, но умеренное потребление его полезно».