Полная версия

Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

Представители либерально-реформаторского лагеря решительно выступали против полицейского попечительства над рабочими. Они активно следовали за рекомендациями видного английского политэконома Дж. С. Милля, который утверждал, что теория зависимости, патриархальной опеки отжила свой век, и что важнейшей задачей в этой области является обеспечение самостоятельного развития пролетариата [43]. На этом основании они полностью солидаризировались с позицией А. Смита и его последователей, защищавших свободу забастовок. Н. Х. Бунге в своём курсе «Полицейское право», читавшемся в Киевском университете св. Владимира, утверждал, что лишение рабочих права на забастовку нарушает такой важнейший принцип экономического либерализма, как принцип свободы сделок. Вместе с тем учёный считал, что забастовки сами по себе не способны сколько-нибудь существенно улучшить положение рабочего класса. «…Условия производства и сущность отношений между участвующими в нем лицами обыкновенно остаются прежними, – писал учёный по поводу эффекта забастовок. – Стачки противопоставляют причинам, действовавшим на понижение заработной платы, силу, с характером часто отрицательным, которая нисколько не способствует ни улучшению качества, ни улучшению количества труда, ни уменьшению борьбы частных интересов» [44].

Защищая права рабочих на забастовки, либеральные российские экономисты выступали вместе с тем противниками административного произвола и в отношении владельцев предприятий, который затрудняет предпринимательскую деятельность, создаёт препятствия для проникновения в российскую экономику иностранного капитала.

Суммируя общие высказывания самобытных русских экономических мыслителей второй половины ХIХ века относительно преимуществ артельной организации промышленности по сравнению с классической – западной, следует, прежде всего, отметить, что в экономико-юридическом аспекте под артелью понимался основанный на договоре союз нескольких равноправных лиц, принадлежащих к рабочему (мещанскому) сословию, совместно преследующих хозяйственные цели. Для артельной организации характерны как круговая порука, так и личное участие её членов в ведении определённого промысла трудом или трудом и капиталом.

Преследуя хозяйственные цели, артельная организация труда направлена не только на получение прибыли от совместного производства или промысла, но и на уменьшение расходов (издержек) при совместном потреблении и на увеличение кредитоспособности отдельных индивидов, входящих в состав артели.

Для артельной организации характерно равноправие членов коллектива, одинаковое пользование всеми правами и выгодами артельного объединения и одинаковые обязанности. Это равноправие или равенство объяснялось тем, что артели всегда были поставлены в условия, при которых в их состав принимались работники более или менее сходные по возрасту, физической силе, рабочей (профессиональной) подготовке и имущественным средствам.

Это равенство не нарушалось равным разделом общей прибыли, поступавшей в большем размере собственнику капитала или орудий производства или лицу, стоявшему во главе артели. Этот излишек в артелях всегда расценивался как законное вознаграждение за капитал, труд или технические познания, опытность, которые отличали этих лиц от рядовых членов артели.

Связь круговой порукой означала солидарность артельщиков, ответственность каждого за всех и всех за каждого члена артели. Степень и пределы ответственности могли быть различными.

Примечательно, что рабочие ассоциации, схожие по своему характеру с русскими артелями, стали распространяться на Западе только со второй четверти ХIХ века. Они получили развитие во многом благодаря идеям социалистов-утопистов и сторонникам т. н. «кооперативного социализма» (Прудон).

Разрушение старых феодальных порядков и формирование нового индустриального облика России происходило на протяжении длительного исторического периода и было связано с вызреванием в стране так называемого «рабочего вопроса», то есть вопроса о характере взаимоотношений между предпринимателями и работниками, условиях труда и быта рабочих, их юридическом и социальном статусе.

Особого обострения рабочий вопрос достиг в период перехода от индустриализации к промышленной революции. В России она проходила в несколько этапов, для которых были характерны свои особенности.

На первом этапе (конец 1830-х – середина 1860-х годов), связанном с организацией капиталистических фабрик преимущественно в хлопчатобумажной промышленности, рабочий вопрос ещё не получает достаточной остроты в общенациональном масштабе и носил локальный характер, ограниченный рамками отдельных предприятий.

На втором этапе, который охватывает первые пореформенные десятилетия, рабочий вопрос начинает все более заявлять о себе, привлекая внимание широкой российской общественности. С этого времени начинается его законодательное решение.

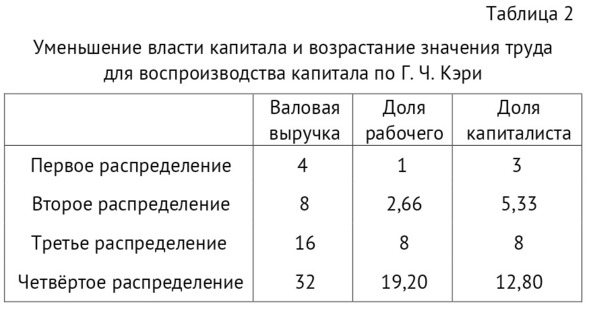

Передовая отечественная экономическая наука высоко оценивала роль труда как «главного носителя, главное основание каждого свободного общества» [45]. Её представители не разделяли пессимизма Д. Рикардо и Т. Р. Мальтуса и в значительной мере ориентировались на учение Г. Ч. Кэри, выступавшего за гармонизацию интересов капитала и труда. Сочувствуя бедственному положению трудящихся, российские экономисты либеральной школы считали такое положение временным, преходящим явлением, связанным с недостаточно высоким уровнем развития современного производства, низкой производительностью труда.

Противниками либеральных подходов к оценке противоречий между капиталом и трудом выступали революционные демократы. Многие из них считали, что у России есть возможность избежать участи, которая постигла Западную Европу, и развиваться собственным, «самобытным», некапиталистическим путём.

Наряду с революционными демократами, идею артельной организации труда разделяли и некоторые отечественные экономические мыслители либерального и близких к нему направлений.

Глава 2.

Экономико-правовое и социальное регулирование рабочего вопроса в условиях интенсивного развитие российского промышленного капитализма

Углубление противоречий между трудом и капиталом в пореформенный период. Разработка и реализация либеральной программы решения рабочего вопроса. Особенности постановки и решения рабочего вопроса в России начала ХХ века.

Отмена 19 февраля 1861 года крепостного права в России и последовавшая за этим серия либеральных реформ придали мощное ускорение процессам капиталистического развития страны. Значительно расширился внутренний рынок. Капиталисты получили в избытке дешёвые рабочие руки.

Великие реформы способствовали росту всех форм промышленности, основанной на вольнонаёмном труде. Росли мелкие кустарные промыслы, капиталистические мануфактуры, предприятия капиталистической машинной индустрии. Главные изменения в промышленности России после реформы состояли в постепенном вытеснении капиталистической фабрикой мануфактур и кустарных промыслов.

В пореформенные годы Россия довольно быстро наращивала свой производственный потенциал. Если в 1870 году она производила 4% общего объёма мировой промышленной продукции, то в 1900 году – 6%, занимая пятое место после Англии (32 и 18%), США (23 и 32%), Германии (13 и 16%) и Франции (10 и 7%) [1].

В последние десятилетия ХIХ и в начале ХХ века Россия по темпам производства многих видов продукции начинает догонять и обгонять некоторые передовые европейские страны. Так, за десятилетие с 1886 по 1896 год выплавка чугуна в стране по сравнению с 1870 годом утроилась, в то время как Франции понадобилось на это 28 лет, США – 23 года, Англии – 22 года, Германии – 12 лет [2].

По отдельным показателям промышленного производства Россия к началу ХХ века приблизилась к развитым капиталистическим странам. Например, по добыче железной руды, выплавке чугуна, производству стали она заняла четвёртое место, а по добыче нефти вышла на первое место в мире. С 1860-х годов российская промышленность стала производить свои паровозы, фермы мостов, товарные и пассажирские вагоны, локомобили и другое сложное оборудование.

Развитие промышленного производства, железнодорожного строительства способствовало возникновению новых промышленных центров, большей мобильности населения. Динамично рос состав рабочего класса страны, который пополнялся как за счёт избытка сельского населения, так и за счет представителей городских сословий.

О процессах, происходивших в отечественной промышленности в пореформенный период, наглядно свидетельствуют материалы таблицы 2, характеризующей динамику численности рабочих крупнейшего промышленного центра досоветской России – Москвы с предреформенного 1858 года по 1913 год.

В целом же по стране с 1865 по 1890 год численность рабочих на промышленных предприятиях возросла в два раза, затем такое же увеличение произошло всего за 10 лет [3]. В это же время резко сокращается число рабочих, связанных с землёй. В 1890-е годы в основных отраслях промышленности число постоянных рабочих возросло с 70 до 90%, а в металлообрабатывающей промышленности – до 97%. К началу ХХ века половину рабочих крупных промышленных предприятий России составляли потомственные пролетарии.

Вследствие неравномерного размещения производительных сил трудовая армия была распределена неодинаково в пределах страны. Подавляющее большинство рабочих (около 90%) жили и работали в Европейской части России, 6,4% – на Кавказе, 4,4% – в Сибири, 2,9% – в Средней Азии.

Источник: Рашин А. Г. Формирование рабочего класса России. Историко-экономические очерки. М., 1958. С. 200.

Несмотря на то, что численность рабочих в России была меньше, чем в промышленно развитых странах Западной Европы, их концентрация была значительно выше, чем, например, в Германии и даже США. Существенная часть российских рабочих была сосредоточена на крупных и крупнейших производствах, в то время как в Германии распылена на мелких и средних предприятиях. В России на мелких предприятиях, насчитывавших от 10 до 50 рабочих, в 1895 году, например, трудилось 15,9% общего числа рабочих, в Германии же – 31,5%. На средних предприятиях, где было занято от 50 до 500 человек, в России было сосредоточено 38,9%, а в Германии – 53,2% рабочих. На крупных предприятиях, которые насчитывали свыше 500 человек, в России было занято 45,2%, а в Германии лишь 15,3% рабочих [4].

Развитие отечественного капитализма в пореформенные годы было связано со значительным расширением использования в промышленности и других отраслях хозяйства дешёвого детского и женского труда. В 70-е годы ХIХ века по данным В. Ю. Гессена дети и подростки составляли 10,5% работников металлического производства, 14% шерстяного, 15,5% лесопильного, 16,6 гончарного, 22,4% хлопчатобумажного, 34 5 стеклянного, 40% шляпного и фуражечного [5]. На некоторых предприятия дети и подростки составляли даже до 50% работающих.

Сравнивая условия жизни рабочих на Западе и в России журнал «Русская мысль» писал: «В западных государствах постановлено, что фабрично-заводская деятельность взрослого человека не может быть более 13—15 часов в сутки; из числа рабочих часов определяется известное время на завтрак и обед… При отсутствии положительного закона о количестве рабочих часов на наших фабриках суточное их количество доходит до семнадцати, и притом одинаково как для взрослых, так и для малолетних. Несмотря на такую непомерную работу, которая делается в пользу фабрикантов, нам не приводилось ни видеть, ни слышать, чтобы московскими фабрикантами было сделано что-либо для сбережения средств и нравственности их рабочих… Такое отношение фабрикантов к их рабочим указывает, что фабриканты преследуют всеми возможными способами только свои интересы, совершенно игнорируя интерес, здоровье и жизнь рабочих» [6].

Экономические подъёмы в истории пореформенной России чередовались с периодами кризисов и депрессии. В 1873 году Россию поразил первый в её истории кризис перепроизводства, охвативший незадолго до этого страны Запада. Кризис охватил главным образом лёгкую промышленность, рост продукции которой быстро превысил покупательную способность населения.

В меньшей мере пострадала от кризиса тяжёлая промышленность, работавшая в основном на выполнение правительственных заказов. В целом в период кризиса объем производства не сократился, однако снижение темпов роста было существенным. За кризисом последовала депрессия, продолжавшаяся до 1877 года, после чего начался новый подъем. Он был непродолжительным.

В 1882 году разразился новый экономический кризис. Который длился около 5 лет. Этот кризис совпал с неурожаем и особенно тяжело отразился на положении промышленных рабочих и их семей. Описывая бедственное положение рабочих в эти годы, автор прогрессивного журнала «Дело» С. Приклонский указывал, что зимою 1880—1881 года рабочие во всех отраслях промышленности были поставлены в самое бедственное положение. В Петербурге крупные заводы, особенно механические, стали распускать рабочих. Значительно уменьшилось механическое производство, работавшее на казённые заказы. Так, например, на одном из крупнейших заводов Ч. Берда, где ранее трудились 3—4 тысячи человек, осталось около 1 тысячи. На Александровском заводе вместо 800 рабочих осталось только 350. На Сампсониевском, вместо 1200—1500 только 450. На заводе Нобеля вместо 900—1200 рабочих только около 600. «…На остальных механических заводах, – констатировал журнал, – точно также произошло значительное уменьшение числа рабочих…» [7]

Аналогичная картина наблюдалась и во втором по величине и значение промышленном центре России – Москве, а также в городах Московского промышленного района. В особенно тяжёлом положении здесь в 1881—1882 годах оказались рабочие казённых заводов. Так, на Тульском оружейном заводе «за ненадобностью» было рассчитано 3000 рабочих. Только небольшая часть уволенных рабочих нашла себе занятие на патронном заводе. На Луганском казённом литейном заводе в 1882 году наступила страшная безработица, многие рабочие были рассчитаны. В Петрозаводске значительно сократились работы на казённом пушечном заводе, упал заработок

В самой Москве и Московской губернии застой в промышленности начался ещё в 1880 году. Сначала была снижена заработная плата, которая особенно упала после Нижегородской ярмарки, а затем, зимою 1880/81 годов начался роспуск рабочих. Мелкие фабриканты были не в силах выдержать тяжести застоя в промышленности, что вынуждало их закрыть свои предприятия. Крупные фабриканты по необходимости поддерживали производство, но тоже его сократили, распустив множество рабочих.

Рабочий день в 1880-х годах на московских фабриках был таков: 12-часовая работа в сутки встречалась только на 14% предприятий, третья часть всех фабричных предприятий работала 12—12,5 часов, на 2/5 предприятий работа продолжалась 13—13,5 часов, около 13% фабрик работали от 14 до 18 часов в сутки. Ко всему прочему рабочие широко привлекались к т.н. «сверхурочным работам». При этом заработная плата была чрезвычайно низкой. В заработной плате крупнейшую долю составляли расходы на питание. В 80-х годах среднемесячный заработок рабочего «на своих харчах» был для мужчин машиностроительной промышленности 23 руб. 34 коп., для подростков 9 руб. 87 коп., для женщин в прядильных и ткацких отделениях шерстопрядильных и суконных фабрик – 7 руб. 17 коп. У тех, кто находился «на хозяйских харчах», зарплата колебалась от 7 до 9 руб. для подростков и мужчин и составляла около 5 руб. для женщин, снижаясь до 1 руб. 28 коп. в месяц для малолетних [8].

Значительно сузились размеры промышленности во Владимирской губернии. В Орехово-Зуеве было обильное предложение рабочих рук на летние работы. С пасхи сюда нахлынули массы рабочих из Владимирской, Рязанской, Тульской Московской и Калужской губерний. Наплыв рабочих вызвал понижение и без того невысокой платы. Без куска хлеба остались многие сотни рабочих Сормово.

В кризисные периоды резко повышалась безработица. Пользуясь этим, капиталистические предприниматели повсеместно прибегали к снижению ставок заработной платы и усилению эксплуатации тех, кому удавалось сохранить работу. Одновременно с этим они шли на сокращение рабочей недели, что серьёзно ущемляло материальное положение работающих.

Среди источников дополнительной наживы на многих предприятиях активно фигурировала изощрённая система штрафов. Широко использовались обманные расчёты с рабочими, по которым выходило, что в должниках оказывались мастеровые, а не предприниматели.

Для периодов промышленной революции, как на Западе, так и в России, было характерно падение реальной заработной платы. Вследствие этого даже при относительно быстром росте производства в годы экономических подъёмов быт рабочих изменялся к лучшему очень медленно.

Исследования быта фабричных рабочих, проводившиеся в 1880-е годы в Московском округе, выявили следующую картину. На всех крупных фабриках жилые помещения для рабочих представляли собой большие, многоэтажные казармы с центральными коридорами и комнатами-каморками по сторонам, отделёнными одна от другой дощатыми, не доходящими до потолка, перегородками. В каморке нередко помещались по две – три и более (до семи) семьи, в некоторых – одиночные рабочие. В конце концов, большая часть коморок превращались в общие спальни. Нигде, ни на одной фабрике Московского округа не имелось никаких норм, по которым осуществлялось распределение жильцов по каморкам. Единственным пределом расселения служили лишь физические возможности вместить ещё семью или одинокого.

Фабрики, где в жилых помещениях для рабочих содержания воздуха достигало 1 кубической сажени на человека являлись редкостью. Иногда средний показатель опускался до ½ кубической сажени. Устройство спален везде было одинаково. Случаи, когда в каморках кроме нар имелись ещё столы и табуретки, были редкими. На нарах, имевших вид сплошных дощатых помостов без всяких перегородок на отдельные места, рабочие спали вповалку, один возле другого. На преобладающем большинстве фабрик мужские помещения не отделялись от женских. Нары часто делались в два яруса и при обычной высоте комнат в 3—4 аршина, верхний ярус отстоял от потолка на ¾ аршина. Семейные рабочие старались отделить себя от остальных занавесками, и в некоторых случаях тонкими тесовыми перегородками. При переполнении спален они были грязны, плохо вентилировались. После продолжительного труда в испорченном воздухе мастерских рабочие тотчас переходили в ещё более испорченный воздух фабричных спален.

Часть рабочих жила на «вольных квартирах». Но и условия проживания на таких квартирах, как правило, мало чем отличались от условий фабричных казарм.

Исследования фабричного быта выявили крайнюю скудность рабочего питания. Все пищевое продовольствие обходилось взрослому рабочему Московского округа в среднем в 5 руб. в месяц, женщинам и малолетним работникам – в 3 руб. 35 коп. в месяц, что составляло в заработке мужчин 36,3%, женщин – 32, 62%, подростков 65, 94%. В таких условиях находились 39, 4% обследованных рабочих Московского округа. Остальные 60,6% рабочих имели бесплатное жилое помещение и тратили на питание несколько меньше.

Хотя артельное продовольствие по количеству пищи признавалось достаточным, то по качеству оно было скудным и однообразным. Пища состояла из чёрного хлеба, щей из кислой капусты, гречневой или пшённой каши с говяжьим салом, картофеля, кислой капусты в сыром виде с конопляным маслом или квасом и огурцов. В постные дни (190 в году) говядина в щах (½ фунта в мужских артелях, около 1/5 фунта в женских и детских артелях) заменялась снетками. Питание рабочих, живших на наёмных квартирах, было ещё более скудным и в количественном, и в качественном отношениях. Пищу здесь составляли чёрный хлеб, щи, каша, мясо (в среднем 10 золотников с костями на человека), которое в постные дни не всегда заменялось рыбой. У женщин и детей даже гречневая каша считалась роскошью [9].

Проведённый известным российским гигиенистом, профессором Ф. Ф. Эрисманом анализ дневной пищи фабричных рабочих Московской губернии, взятый в сравнении с дневным питанием двух категорий западноевропейских рабочих, показывает следующие результаты (табл. 4).

Источник: Покровский В. Фабричные и заводские рабочие // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. ХХХV. СПб., 1902. С. 212.

Из приведённой таблицы 3 видно, что в целом русские рабочие потребляли примерно одинаковое количество питательных веществ с рабочими Запада. Однако проблема заключалась в том, что структура питания русских рабочих резко отличалась от западных в худшую сторону. По Эрисману 76,5% белков всей пищи и 91,5% углеводов фабричными рабочими Московской губернии усваивались в виде хлеба и каши [10].

Скудость быта и питания русских рабочих объяснялись, прежде всего, низкой заработной платой, являвшейся как следствием низкой производительности труда, так и стремления предпринимателей к дополнительным доходам за счёт рабочих.

Тяжёлые условия труда и быта фабричных рабочих способствовали оживлению их стачечной борьбы за свои права. Большой общественный резонанс в России имела знаменитая морозовская стачка 1885 года на Никольской мануфактуре фабриканта Т. С. Морозова в Орехово—Зуевое Владимирской губернии [11]. Она вскрыла такое угнетённое положение рабочих, что присяжные заседатели на 101 пункт обвинительного заключения прокурора ответили отрицательно, оправдав руководителей стачки – подсудимых. «На Руси раздался салют рабочему вопросу» – прокомментировал ситуацию один из главных идеологов консерватизма Катков.

К началу ХХ века положение фабричных рабочих России начинает постепенно изменяться к лучшему. Этому в значительной мере способствовал промышленный подъем 1890-х годов. Сокращается продолжительность рабочего дня, растёт заработная плата, повышается общий жизненный уровень рабочего населения. О размерах и динамике роста заработной платы в стране дает наглядное представление таблица 5.

Значительно растут культурные потребности рабочих, улучшается их быт. В крупных городах страны по инициативе предпринимателей начинает реализовывать программа строительства для рабочих дешёвых квартир. В Москве, например, с такой инициативой выступили купцы Бахрушины. При фабриках и заводах открываются детские сады и ясли, общеобразовательные и профессионально-технические школы, народные дома, библиотеки и читальные залы.

К 1914 году около 90% рабочих ведущих промышленных центров страны были грамотными. На 1 января 1910 годав России действовали 1923 низших ремесленных учебных заведений с 90,3 тыс. учащихся, которые давали образование и профессиональную подготовку детям рабочих [12]. Успешно осуществлялась в целом по стране разработанная по инициативе земского и городского самоуправления программа всеобщего обязательного начального обучения [13].

Отмена крепостного права изменила правовой статус миллионов людей. В этой ситуации возникла необходимость более детального регулирования взаимоотношений между рабочими и предпринимателями. В России начинается разработка концептуальных основ фабричного законодательства. Характерной его особенностью являлся превентивный характер. Российское законодательство, направленное на формирование правовой основы для развития промышленности и нейтрализации негативных социальных последствий начальной стадии индустриализации, в значительной мере учитывало опыт стран Западной Европы, переживших эпоху революционных потрясений 1848—1849 годов.

В условиях возросшего интереса к рабочему вопросу в 1860-70-е годы был создан целый ряд государственных межведомственных комиссий, действовавших под началом таких видных государственных деятелей, как член Совета министра внутренних дел А. Ф. Штакельберг (1859—1862), член Государственного совета П. Н. Игнатьев (1870—1872), министр государственных имуществ П. А. Валуев (1874—1875). Задача этих комиссий состояла в том, чтобы урегулировать условия найма рабочих, добиться взаимопонимания между рабочими и работодателями.

Как показывает исследование В. Л. Степанова, в этих комиссиях скрупулёзно изучались правовые нормы западных государств. Особое внимание уделялось законодательству Англии, которая была самой передовой страной в области охраны труда. Учитывался также опыт Франции, Германии, Австро-Венгрии, Бельгии, Швейцарии и США [14].

Одним из реальных выражений проделанной комиссиями работы явилось утверждённое 16 августа 1866 года императором Александром II постановление Комитета министров об оказании предпринимателями врачебной помощи рабочим и устройстве фабричных больниц. Согласно этому постановлению, имевшему силу закона, при всех фабриках, действовавших в России, должны были устраиваться больницы для рабочих из расчёта 1 кровать на 100 рабочих, при этом врачебная помощь должна была оказываться рабочим бесплатно, за счёт предприятий. Несмотря на то, что закон о фабричных больницах рассматривался как временный и был принят «впредь до указаний опыта», действие его продолжалось до начала ХХ века и дало свои положительные результаты. Согласно статистическим исследованиям в 1898 году на территории Европейской России (за исключением горных заводов и промыслов) врачебная помощь рабочим за счёт предпринимателей оказывалась на 3488 фабриках и заводах из 19.292, подчинённых надзору фабричной инспекции. Но это были крупные предприятия, на которых трудились 1.017.309 рабочих из 1.453.925 занятых в промышленном производстве. Таким образом, врачебной помощью пользовались 70% рабочих частных предприятий, расположенных в Европейской части России.