Полная версия

Физтех. Романтики. НЕнаучная жизнь физтехов

Самолёт Ту-134 быстро донёс нас до Ставрополя. А вот дальше дорога до столицы Калмыкии была намного экзотичнее. Старая, допотопная одноколейка до конечной станции Дивное в старом фанерном вагончике, у которого колёса, казалось, не круглые, а почти квадратные (вот почему было ощущение: едем вприпрыжку!) запомнилась мне очень хорошо.

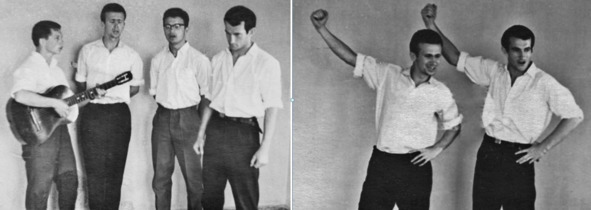

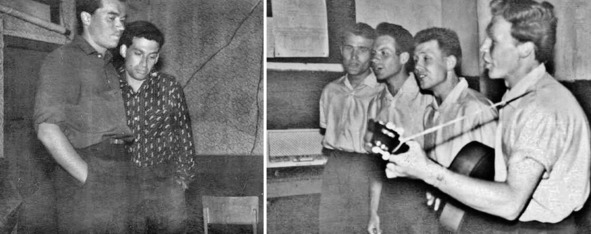

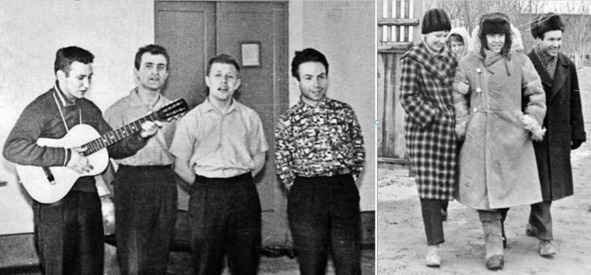

1963.07. Стас Зимин, Михаил Николаев, Марат Кузьменко, Валерий Ириков. Справа – «Крокодил»: Михаил Николаев, Валерий Ириков

В ночной степи поезд попал в жестокую грозу, и крыша вагона моментально потекла, что было весьма некстати для наших репетиций. Музыкальные инструменты пришлось тут же спрятать и чем-то укрыть. Зато мы впервые увидели силу и мощь грохочущего степного ливня, сопровождавшегося частыми всполохами – вспышками молнии. Порой казалось, что этот поход – последний в нашей жизни! Но молния промахнулась и поразила огромную иву, оказавшуюся недалеко от железнодорожного полотна, – ива мгновенно превратилась в огромный факел…

Утром станция Дивное встретила нас солнечной улыбкой, и оттуда автобусом мы быстро добрались до славной Элисты.

В тот же день в местном РК ВЛКСМ был разработан наш маршрут по Калмыкии. В наше распоряжение был предоставлен шикарный по тем временам автофургон «Агит-клуб» с личным шофёром, и двинулись в путь, отрабатывая на коротких остановках новые номера нашего концерта, собирая для этого в качестве кворума попадавшуюся в дороге детвору.

Возраст нашей любимицы Коровы был уже весьма почтенным, и это постоянно отражалось на её внешнем облике, который перед каждым походом приходилось облагораживать с помощью клея, красок, ниток, проволок и прочих там аксессуаров. Короче говоря, было решено, что данный поход – её лебединая песня.

Но каким образом следовало воздать ей последние почести? Поход подходил к концу, а вопрос этот оставался до конца не ясным. И тут выяснилось – ровно половина команды: Валера Ириков, Стас Зимин и автор этих строк – не очень торопятся в Москву и могут себе позволить выкупаться в Чёрном море, которое, как оказалось, было не очень далеко от калмыцких степей.

1963.07. Калмыкия, Элиста. Великолепная семёрка: Рустэм Любовский, Валерий Ириков, личный шофёр агитбригады, Михаил Николаев, Стас Зимин, Геннадий Яковенко, Марат Кузьменко

Ну, а как же Корова? Идея похоронить рыжую в солёных водах Чёрного моря созрела почти автоматически, и, разработав по пути сценарий «похорон», мы прибыли в указанном составе на побережье, где немедленно договорились о возможности установить палатку на территории международного лагеря «Спутник». И вот настало то самое утро…

После завтрака Валера и Стас в палатке (и в последний раз!), надели вожделенные рыжие штаны и влезли в попону, а я взял в руки поводья и фотоаппарат – история должна знать своих героев! И мы вышли на территорию лагеря…

«Обстановка» развивалась постепенно… Под моим присмотром Корова вышла из палатки и прошла мимо столовой и административного здания лагеря, после чего вальяжным аллюром и широко размахивая хвостом, произнося местами «Му!..» (о рогах, на которых висел венок из рыжих одуванчиков, я не говорю!), направилась к лестнице, ведущей вниз, к пляжу, где к тому времени собралось уже много отдыхающих.

За нами уже шла целая толпа из хохочущих и любопытных обитателей лагеря, и, приблизившись к Корове, постоянно норовили погладить её или схватить за хвост. Мне приходилось всячески обеспечивать свободный проход Корове к берегу, местами подавая команду типа: «Стас, лягайся левой!» – иначе хвост Корове могли оторвать.

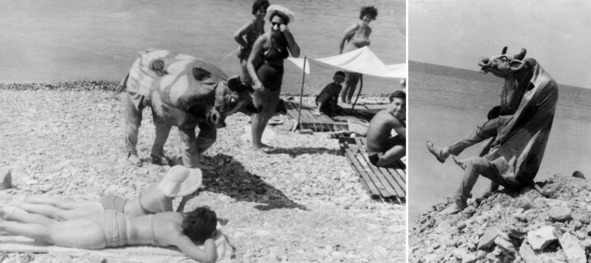

1963.07. Бурное знакомство с обитателями международного лагеря «Спутник»

Выход на пляж был блестящим! How do you do? – спросила корова у первых же особей женского пола, возлежавших спиной к солнцу. Когда девушки обернулись лицом к источнику такого обращения, мне в первый момент показалось, что одной из них стало плохо. Но затем раздался невообразимый хохот, и ни этих девушек, ни окружающих уже нельзя было остановить.

Корова между тем пошла по пляжу дальше, всё увеличивая вокруг себя толпу и отпуская при этом направо и налево неистощимые шутки и телодвижения. Мне в эти моменты думалось, что Стас с Валерой ночью накануне их специально отрепетировали!..

Внутри ребятам стало жарко, а потому решили немедленно приступить к водной процедуре. Водная часть прощального спектакля оказалась не менее содержательной. Освободившись от штанов и забравшись поглубже, ребята попытались просто так проститься с Коровой, однако Корова не тонула! Что делать, поначалу было неясно…

И тут помогли мои навыки, полученные в секции подводного плавания МФТИ. Со мной был комплект №1: маска, ласты, трубка. Вооружившись всеми указанными прибамбасами и перевязав Корову вместе со штанами с заранее запихнутым в них булыжником, я оттащил всё это хозяйство метров на триста от берега… Прощай, милая… Ты хорошо послужила нам и миру… Вот так и окончился жизненный путь нашей Коровушки».

Январь 1964 г. и февраль 1965 г. Агитнабеги в Зарайский и Звенигородский районы

1964.02. Зарайск. Николай Николаевич Шевелёв – преподаватель философии, Георгий Иванов, Валерий Ириков, Геннадий Яковенко, Эрнест Вартапетян, Станислав Зимин, Юрий Колесов, Александр Ардашев + фотограф Михаил Николаев

В конце января 1964 года был произведён агитнабег на отдаленные колхозы и сёла Зарайского района Московской области под руководством Валеры Ирикова, а в феврале 1965 года – Звенигородского района практически тем же составом.

Михаил Николаев:

«…В зимнем походе на лыжах (Коломна – Зарайск), в отличие от похода по Звенигороду, зима оказалась довольно злая. Это мы почувствовали в одном из эпизодов, когда по обстоятельствам нам пришлось для передвижения воспользоваться кузовом самосвала, в котором мы проехали около 30 километров в 25-градусный мороз.

К счастью, всё обошлось без сильных обморожений. Во многом здесь заслуга нашего завхоза Саши Ардашева – единственного участника агитпохода, на которого была возложена исключительно функция организации питания всего нашего отряда. Помню, однажды ему удалось договориться на одной из ферм о выделении для нас целой фляги молока».

1964.02. Юрий Колесов, Валерий Ириков, Геннадий Яковенко, Михаил Николаев

Михаил Николаев:

«Зимний поход на лыжах Звенигород – Николина Гора (откуда в Москву мы возвратились поездом от Перхушково). Чудесные места Подмосковья! Большая часть пути шла сосновыми лесами. Лыжню прокладывать часто приходилось самим. Снегу было очень много… Наиболее запомнился конечный пункт – Николина Гора: концерт на сцене шикарного Дома отдыха Совмина СССР.

Там же местное начальство устроило нам смотрины лошадей на местном конезаводе, где нам был показан элитный конь по кличке Квадрат, фигура которого была позже поставлена перед входом в павильон «Коневодство» на ВСХВ… Затем была шикарная лыжня через деревни Лайково и Салослово к платформе Перхушково».

Июль 1964 г. Агитпоход к пограничникам Памира

1964.07. В путь: Душанбе – Хорог – Мургаб – Кара-Куль – Нурек – Душанбе

Агитпоход к пограничникам Памира был организован Витей Мироненко, как и следующие походы, сразу от трёх организаций: московского комитета комсомола, общества «Знание» и Главного управления погранвойск, что на Лубянке.

Александр Шмелёв14:

«А ещё решали музыкальную проблему: наш ударник Миша Фёдоров, один из наиболее активных участников похода, ударную установку вблизи увидел впервые. На вопрос, а если бы оркестру был нужен не ударник, а саксофонист, ответил, что всё равно бы поехал…»

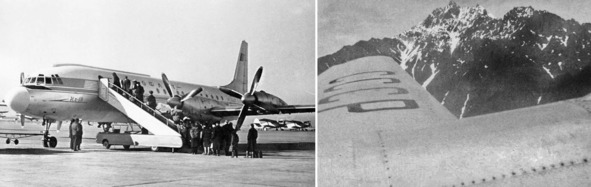

Июль. В Москве +17 °С. Через три часа в Душанбе +43 °С. Говорят, похолодало. В Хорог из Душанбе должны были вылететь самолётом, но не судьба: на самой капризной в мире трассе нелётная погода. Там самолёт летит по ущелью ниже уровня горных вершин, и мы это с восторгом наблюдали из окон самолёта на обратном пути, когда уже, закончив маршрут, возвращались в Душанбе. А прилетев в Душанбе из Москвы, узнали, что все ближайшие рейсы в Хорог отменены – придется добираться на машинах.

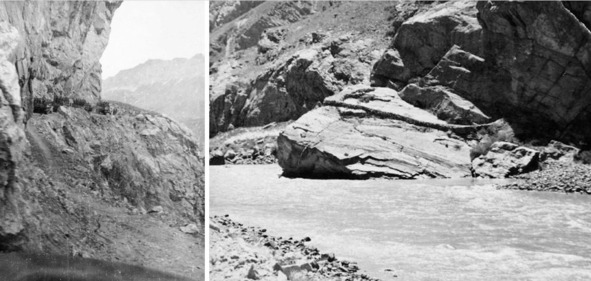

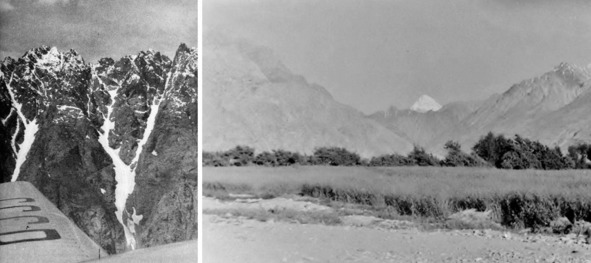

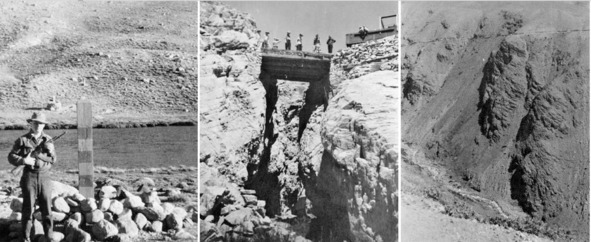

1964.07. Памир. Приближаемся к Хорогу. Наш грузовик – пятый в колонне новобранцев. Справа – овринги

Выехали из Душанбе в Хорог тоже не сразу – ждали, когда расчистят обвал на трассе, случившийся накануне.

Наконец колонной из пяти открытых грузовиков вслед за новобранцами двинулись в горы.

Горные дороги Памира – отдельная песня. Там свои неформальные правила. На узкой дороге водители разъезжаются без особого соблюдения правостороннего движения, успев подать одним им понятный сигнал, или долго пятятся до разъездной площадки, где могут пропустить встречный автомобиль или колонну (чаще ездят парами для взаимовыручки).

Особенно впечатляет, когда ночью сидишь в кузове и наблюдаешь, как грузовик пятится слегка вниз в бурные воды Пянджа, поблёскивающие под яркой луной. И хотя понимаешь, что сзади просто поворот за скалу, слегка жутковато (наблюдали на этой дороге, возвращаясь на попутных грузовиках из туристического похода от ледника Гармо).

Не один раз спорили, сравнивая возможности московских таксистов и местных водителей, которые гоняют по серпантинам, как нам рассказывали, «без тормозов». Преимущество пограничных автомобилей – в мощных моторах, но после аварии, когда в Пяндже от пограничного «газика» нашли только одно колесо, было запрещено сажать женщин рядом с водителем. На нас этот запрет тоже распространялся.

1964.07. Памир. Летим из Хорога. Трасса по ущелью. Горы выше. Справа – по объяснениям сопровождающих, белая вершина – это уже Индия. Граница. Высота больше 3500 м

К Хорогу спускаемся по серпантину с перепадом около километра. Серпантин виден сверху весь, виден и Хорог – впечатление незабываемое.

Начало концерта показало, что инструменты нежнее артистов. Саше Яковлеву срочно пришлось разбирать баян, а мы заглядывали в комнату и интересовались, удалось ли поймать котёнка, который так отчаянно мяукал в баяне. Артистам тоже досталось: цвет лиц – от ярко-розового до малинового. Далее всю дорогу инструменты путешествовали на коленях, синяки никто не подсчитывал, от горного солнца защищались пограничными шляпами-панамами (они потом остались на память о поездке), дождя ни разу не было.

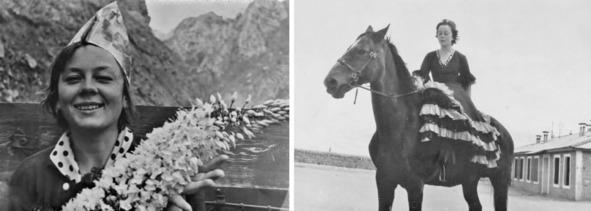

1964.07. Таня Воскресенская с Лисьим хвостом. Справа – на заставе после концерта пограничная лошадка покатает только до конюшни

1964.07. Тохтамыш. Сценка: Володя Саломыков и Игорь Коган. Ян Малашко, Витя Мироненко, Саша, Яковлев, Юра Медведев

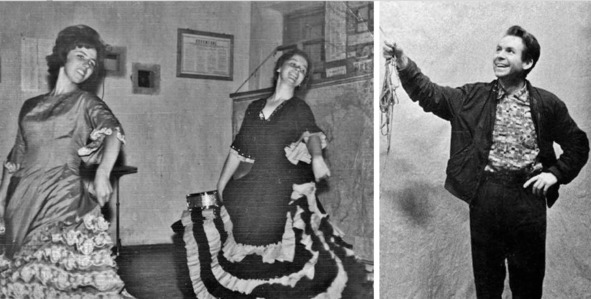

1964.07. Памир. Тохтамыш. Испанский танец: Эмма Скляренко, Таня Воскресенская. Справа – Виктор Мироненко

Граница от Хорога с тогда ещё очень дружественным Афганистаном естественная – не очень широкая в среднем течении, но очень бурная река Пяндж. Наша дорога вырублена в скале, на афганской стороне дороги нет, только горные тропы и овринги: на отвесной скале вбиты колья, на них кладётся хворост, делается настил – теперь и над пропастью или рекой тоже тропа. Даже смотреть страшно, но видно, как по оврингам бодро шагают ослики с грузом и приветливые афганцы машут руками.

1964.07. Памир. Хорог – Ишкашим. Гармчашма: горячие минеральные источники

Высота от концерта к концерту постепенно увеличивается: Хорог – 2200 м над уровнем моря, Мургаб – 3600 м, к озеру Каракуль подъезжаем через самую высокую точку Памирского тракта – перевал Акбайтал – 4655 м. Ближе к Мургабу уже и дороги как таковой не наблюдается: серая равнина, по которой разбросаны какие-то мелкие горки, солончаки, и вдруг понимаешь фразу из учебника географии: «Памир – крыша мира». Потом, дома, выступления на этой «крыше»: и пение, и быстрые танцы на высоте около 4000 м – кажутся чем-то нереальным.

Красота Памира сурова и величественна. И информация о том, что «глубина этой пропасти 800 м», уже не впечатляет. Просто когда-то туда сорвался грузовик и расстояние до него измерили. Именно туда мы и сбросили остатки гитары, на которую накануне сел Юра Медведев. Он привстал в кузове, пытаясь на ходу что-то сфотографировать, – резкий рывок машины, потом проводы гитары.

Среди этого сурового величия недалеко от Ишкашима, как сказка, Гармчашма: горячие минеральные источники, по которым мы бродили босиком, а рядом – уступами по горе огромные белые чаши с висящими сталактитами.

Ещё сюрприз, подтверждающий, что мир тесен. Уже на «крыше мира» на одной из погранзастав по приглашению пограничников посетили местную баню – горячие (правда, не очень) источники. Со своего источника ребята вернулись с Мишей Размахниным, который оказался на Памире в составе альпинистской группы. Он был на нашем концерте, смотрел из-за кулис, и многие участники похода, хоть знали и пели его песни в Долгопрудном, встретились с ним впервые на Памире.

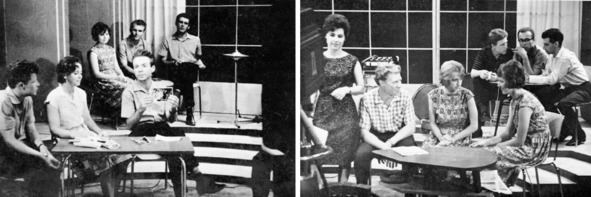

1964.07. Душанбе. ТВ. Сценка о работе ТВ про «рояль в кустах»: Игорь Коган, Миша Фёдоров. Справа – мир тесен: Памир. Погранзастава в районе Мургаба. На сцене Саша Яковлев, за кулисой – Миша Размахнин

Юрий Курочкин:

«… Не одну сотню километров проехали мы вдоль границ тогдашнего Союза. В самом слове «граница» было что-то притягательное: благодаря книгам и фильмам служба пограничника была овеяна романтикой. Конечно, нам несколько раз с удовольствием показывали саму границу: ограждения, распаханную контрольно-следовую полосу, пограничные столбы. Однажды, когда капитан, командир заставы, что-то рассказывал нам у пограничного столба, несколько любознательных физтехов вышли на нейтральную полосу. Их, конечно, вернули обратно, а капитан сказал, что сегодня будет прислана нота в связи с нарушением границы. Но сказал почему-то с удовольствием – видимо, это тоже было каким-то развлечением в уединённой пограничной жизни.

Таня Воскресенская нашла фотографию, на которой я стою с автоматом у пограничного столба. На снимке за моей спиной пограничная река, виден пограничный столб на другой стороне. Река горная, перейти или переплыть её практически невозможно, поэтому граница обустроена совсем иначе, чем в других местах».

1964.07. Памир. Юра Курочкин на страже границы. А там тогда ещё очень дружественный Афганистан. По дороге в Хорог. Справа – обрыв 800 м. Где-то лежит разбитая машина, а мы сбросили отслужившую гитару

1964.07. Памир. Мургаб (высота – 3600 м). Ян Малашко с оркестром: Юрий Медведев, Михаил Фёдоров, Александр Яковлев

1964.07. Трио: Нина Белёнова, Маша Селивёрстова, Наташа Сейфулина с оркестром: Миша Фёдоров, Юра Лукашов, Юра Медведев

1964.07. Таджикистан. Мургаб (высота – 3600 м). Сценка «В самолёте»: Володя Саломыков, Таня Воскресенская. Справа – Кызыл-Рабат. Зрители погранзаставы

Добрались до города Мургаба, указанного на политической карте мира, но ничего городского: белые одноэтажные глинобитные домики и здания Мургабского погранотряда. Высота – 3600 м, Мургаб – самый высокогорный населенный пункт СССР. Концерт ждали (большая редкость), и прошёл он на высоте во всех смыслах.

Самым тяжёлым оказался концерт на погранзаставе на озере Каракуль: сказались высота (более 3900 м) и накопившаяся усталость, но, спустившись, ешё выступили у строителей Нурекской гидроэлектростанции на реке Вахш, а в Душанбе ждало выступление на телевизионной площадке. Выступление проходило в форме рассказа о прошедшей поездке и концертах на пограничных заставах. Конечно, были песни и сценка про «рояль в кустах», слегка напрягшая телевизионщиков.

1964.07. Душанбе. Отчётное выступление на ТВ. Т. Воскресенская, Н. Сейфулина, М. Фёдоров, Я. Малашко, В. Мироненко, С. Яковлев, Ю. Медведев, Н. Белёнова, Ю. Лукашов, И. Коган, М. Селивёрстова

1964.07. Душанбе. Выступление на ТВ. Ю. Курочкин, Т. Воскресенская, В. Мироненко, Н. Сейфулина, Я. Малашко, М. Фёдоров, ведущая, Ю. Медведев, Н. Белёнова, М. Селивёрстова, С. Яковлев, Ю. Лукашов, И. Коган

Февраль 1965 г. Агитпоход к пограничникам Таджикистана: Душанбе, Пяндж, Куляб

1965.02. В путь. Под крылом самолёта… вершины Памира

Этот агитпоход начался не очень весело: из Москвы в Пяндж привезли грипп. Саша Яковлев попал в больницу, а всех остальных завезли в какую-то казарму, чуть изолировали и пытались кормить антибиотиками в лошадиных дозах.

Правда, жизнь этих нескольких дней удалось разнообразить только что пойманной рыбой и поездками на лошадях, которые упрямо привозили своих всадников на конюшню.

Сначала нас там слегка забыли. Местное руководство о перспективах умалчивало, потом куда-то решило перевезти (наверное, все запасы подъели). Мы погрузились в машины, машины двинулись, немного прокатились, затем вдруг развернулись обратно, а через некоторое время мы оказались в Пяндже с вполне определившимися концертными маршрутами.

Уже в Москве узнали, что, скорее всего, изменение нашего положения было связано с действиями группы поддержки в Москве: четыре мамы и ответственный папа, не получившие телеграммы от любимых чад о прибытии в пункт назначения, долго пытались что-нибудь выяснить о судьбе группы студентов и в институте, и в других организациях – никто и ничего. Помог по своим каналам военный корреспондент газеты «Правда», ло которого дозвонился ответственный папа, и всё закрутилось.

Дальше пошла обычная походная жизнь: репетиции, лекции, всё больше о кибернетике и энергоресурсах, а не о международном положении, концерты, традиционные танцы после выступлений и, конечно, «Агитприветы» с фотографиями. А ещё экскурсии на границу с попытками в бинокль рассмотреть нарушителей – здесь, в низовьях Пянджа, были и пограничная полоса, и собаки.

Однако начавшаяся концертная жизнь не сразу вошла в обычный ритм. Саша Яковлев, выйдя из больницы, к первым концертам не успел, и испанский танец, привычно исполняемый под его баян, потребовал усилий сразу нескольких музыкантов. За мелодию отвечал пианист Ян Малашко на аккордеоне, басовая часть исполнялась электрогитарой Юры Медведева.

1965.02. Таджикистан. Пяндж. Первые цветы в феврале

Всё было хорошо, но однажды подвёл инструмент – не выдержал усилий исполнителей. Где-то в середине танца в мелодию ворвался пронзительный звук – на аккордеоне запала клавиша «ля».

1965.02. Александр Шмелёв, Ян Малашко, Александр Яковлев, Виктор Мироненко. Справа – Саша выздоровел

Наверное, это было не очень долго, но нам с Володей Саломыковым на сцене это показалось бесконечностью, которая вместила и моментальную реакцию Юры Медведева, попытавшегося рёвом электрогитары сохранить ритмическую реальность танца, и попытки Яна со товарищи вытащить эту нелепо звучащую клавишу, и стремление вокального трио Маши, Нины и Наташи за кулисами удержаться на ногах от смеха.

Всё это время ноги наши отбивали требующийся ритмический узор, глаза напряжённо цеплялись друг за друга, и, когда вдруг опять зазвучала мелодия, удалось продолжить танец нужным па. Очень надеялись, что выражения наших лиц зрители восприняли исключительно как обычную испанскую страсть.

Вспоминая реакцию за кулисами, я долго подозревала у себя дефицит чувства юмора, но позже в Москве на спектакле Театра им. Моссовета «Шум за сценой» над подобными ситуациями ностальгически смеялась до слёз – со стороны это ужасно смешно.

1965.02. Таджикистан. Пяндж. Галина Михейкина, Нина Белёнова, Маша Селивёрстова (Вышинская), Наташа Сейфулина. Татьяна Воскресенская

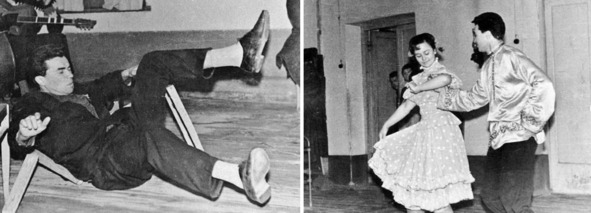

Володя Саломыков, помимо собственных номеров (для одного из них сразу по приезде искали сломанный стул), смешил зрителей и интермедиями Зощенко, перешедшими к нему по наследству от Льва Исаева, Андрея Фрейдина и Саши Филиппенко, и сценкой «Хирургия» (от Рустэма Любовского и Лёни Лазутина). Сценки из студенческого фольклора по поводу военной кафедры вызывали бурный смех у солдат и слегка напряжённые улыбки офицеров.

Виктор Закс15:

«Я не учился музыке никогда, ни в музыкальной школе, ни частным образом, но с самых ранних лет любил её. В детском саду было пианино, и мне запомнилось, как пальцы аккомпаниаторши во время игры как бы утопают в клавиатуре, погружаясь в неё. Мама заметила, как я, сидя у домашнего громкоговорителя, в такт ритмичной музыке погружал пальцы в перевёрнутую платяную щётку, имитируя игру на пианино. Но, послушав, как я пою, домашние решили, что учить музыке меня не стоит.

1965.02. Таджикистан. Пяндж. Ох уж эти бракоделы: Владимир Саломыков. Справа – русский танец: Татьяна Воскресенская, Владимир Саломыков

В 1963 году, когда я был на третьем курсе Физтеха, освободилось место ударника в институтском биг-бенде, и я после долгой внутренней борьбы решился заявить о себе. За неимением ничего лучшего Семён Харитонович Самойлов взял меня в работу, показал основные приёмы игры на ударной установке (оказалось, что в молодости он сам тоже играл на барабанах).

Тогда же я познакомился с трубачом Бобом Федосовым и тенор-саксофонистом Жорой Ивановым, и они тут же приобщили меня к игре в малом составе на физтеховских вечерах на громоздкой, неуклюжей и отвратительно звучащей установке Trova чешского производства. Я страдал от издаваемых ею звуков, что тарелок, что барабанов, но немного позже институт купил более совершенную установку немецкой фирмы Tacton.

В качестве ударника меня заметил однокурсник Саша Яковлев, уже побывавший к тому времени в летнем памирском агитпоходе вместе с Яном Малашко. И вот осенью 1964 года как-то в перерыве между лекциями на базовом предприятии он подсел ко мне и предложил простучать по столу ритм, напоминающий частое пыхтенье мчащегося паровоза.

Это было нужно для ритмического аккомпанемента к песне «Стучат колёса, зовут колёса…». У меня это легко получилось, и в этот момент моя музыкальная судьба определилась окончательно. Меня взяли в агитбригаду. Это был в своей основе очень дружный коллектив весёлых и одухотворённых людей, и с ними я постепенно тоже развеселился и одухотворился.

Мы с Шуриком Шмелёвым (я – как ударник, он – как аккордеонист) отправились в агитпоход по погранзаставам на границе с Афганистаном сразу после зимней сессии, абсолютно ничего не успев отрепетировать. При этом оба были новичками в коллективе и не знали ни репертуара, ни друг друга. Программа концерта составлялась уже в ходе поездки, буквально на ходу.