Полная версия

Последний подарок Потемкина

Потёмкин резко остановился. И вместе с ним остановилась вся процессия. Сенька, ничего не видящий из-за нахлобученного по самые уши малахая и влекомый мощной рукой, держащей его за шкирку, ткнулся во внушительного объема Потёмкинское чрево. А Цейтлин, обнятый другой рукой Светлейшего за талию, внезапно развернулся градусов на сто двадцать, прямо как танцевальный партнер, оказавшись лицом к лицу с князем.

– Ну, ты даешь! – в восхищении произнес Григорий Александрович, – вот за это мы тебя и любим особо, Цейтлин… Однако хочу тебе возразить, что никак нельзя смешивать поклонение святым иконам с запрещением поклоняться идолам, кумирам и тельцам золотым. Ибо мы, православные, вовсе не считаем иконы идолами. Икона по-гречески означает «образ». И, молясь перед ними, мы молимся не раскрашенному куску дерева, а тому, кто на ней, на иконе, изображен. Обращаться к Спасителю несравненно легче, когда пречистый лик Его перед тобой! А не пустая стена… Если только это не стена Храма Ерусалимского, – вдруг поправил он сам себя.

И задумался… Помолчал с полминуты. А потом, вздохнув, признался:

– Как же ты иной раз можешь мысль взбудоражить, брат Цейтлин! Прямо дар у тебя к этому! – и, не удержавшись, ехидно добавил: – Пожалуй, даже больший, чем к финансам…

И вновь возобновляя поступательное движение в направлении дворца, а вместе с ним двинулась и вся процессия, Светлейший позволил себе пошутить ласково:

– Я, признаться, теперь даже про двадцать шесть хвостов собольих на шапках ваших и спросить боюсь! Не знаю, осилю ли такой объем цифровой информации.

– С этим проще, – двадцать шесть – есть сумма числовых значений входящих в него букв, дающая нам одно из имен Всевышнего, – начал было Цейтлин, но был прерван…

– Вот мы и пришли! Заходи, Симеон-отрок, гостем будешь, – радушно-помпезно провозгласил Потёмкин, подводя своих спутников к уже открытым в их ожидании дверям оранжереи и зимнего сада.

– А про идолов и язычников, им поклоняющихся, мы с тобой попозже ещё поговорим… У меня на этот счет есть особое мнение. Интересно мне, к примеру, что ты о моей нойде ижорской думаешь? Она-то ведь точно ведьма! Соснам своим священным молится…

При этих словах пригревшаяся под мышкой у гайдука Петра Ефимовича Изида зашебуршилась и, выпростав длинную мордочку, устремила умный и внимательный взгляд на Светлейшего…

Глава четвертая

О пользе банно-прачечных процедур

Аллеи пальм и лес лавровый,И благовонных миртов ряд,И кедров гордые вершины,И золотые апельсины…А.С. Пушкин. Руслан и Людмила

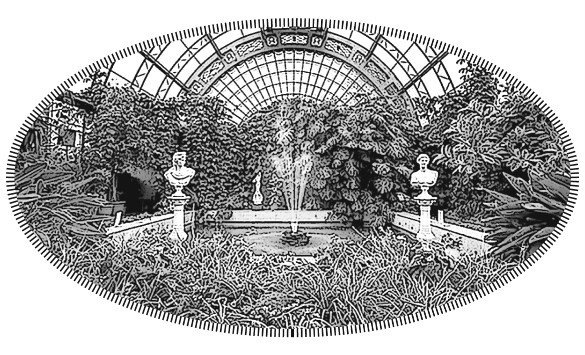

Зимний сад, в который они вошли, был как бы продолжением сада Таврического. Но в отличие от засыпанных снегом голых деревьев, этот сад цвел. Сначала шли вечнозеленые причудливо постриженные кустарники туи и самшита, кедры, средиземноморские сосны, кипарисы. Потом лавровые, миртовые и померанцевые деревья, некоторые были увиты розами и жасмином. И, наконец, просто кусты роскошных чайных роз. Контраст с голыми ветвями деревьев сада наружного был поразительный.

Хозяин всего этого светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, похоже, только и жил ради контрастов. Мысль эта внезапно пришла в Сенькину голову и напрочь там утвердилась. Всё произошедшее в дальнейшем эту прозорливость только подтвердило.

Одной из причин этой «контрастомании» Светлейшего было, скорее всего, иное устройство и подвеска его нервной системы. Напридумано на эту тему немало. Наверняка можно докторскую диссертацию написать на тему: «К вопросу о спекуляциях по поводу потенциальных психических расстройств князя Потёмкина-Таврического в работах российских и зарубежных авторов». Правду-то мы вряд ли узнаем. Да и что есть правда, читатель? Особенно историческая. Оксюморон…

Но, живи Григорий Александрович в наше время, его бы, конечно, продиагностировали по всем правилам современной медицинской науки и обязательно что-нибудь да нашли эдакое, disorder какой-нибудь, bipolar или – obsessive compulsive… Всенепременно нашли бы, ибо человек он был гениальный, а у них, у гениев, «веселые» нервные клетки – нейроны – как-то по-другому работают. Нейроны – это ведь отличники организма, хоть и большие капризули. Работа у них сложная, «нервная». И без нейронов нам хана! Кирдык…

Есть масса клеток, которые выполняют в организме функции шестерок, а то и хуже. Но нейроны – это элита. Перфекционисты. За то им почет и уважение и, естественно, лучшая пайка кислорода.

Нейроны свои, доставшиеся ему как щедрый генетический подарок, Светлейший холил, лелеял и шлифовал до блеска. Смоленская духовная семинария, Московский университет, Конногвардейская служба… С молодости оттренированные запойным чтением и ратным делом нейроны помогали ему в развороте боевого коня так четко рассчитать угол и силу удара, чтобы через долю секунды увидеть медленно оседающего в седле противника. А также изящно закончить шахматную партию, загоняя черные фигуры противника, жертвуя своей белой ладьёй, в цугцванг…

«Одной рукой он в шахматы играет. Другой рукою он народы покоряет…» Это уже Державин, Гавриил Романович. И прямо в точку.

Многие обвиняли Потёмкина в гениальности. Наверное, это справедливое обвинение. Хотя, как мне кажется, дело в том, что, используя выражение одного, столь любимого мною нынешнего писателя, «он просто был “иной”…»

Группа людей, стоящих на зеленой лужайке посреди этого цветущего великолепия, приветствовала их радостными возгласами, с нескрываемым любопытством поглядывая на Сеньку.

Он ловил на себе взгляды нарядных дам и кавалеров и, спотыкаясь от смущения, тихо мечтал испариться. Теперь, глядя на напудренные парики и одежду окружающих, Сенька окончательно понял, что неведомо как, но занесло его во что-то совсем непонятное…

Они подошли к толпе по песчаной дорожке.

– Позвольте представить вам найденного в ночи зимнего сада отрока Симеона – с некой помпезностью, то ли шутя, то ли всерьез провозгласил князь, снимая с Сеньки соболиный малахай и возвращая его, с благодарным кивком, законному владельцу.

Цейтлин тут же водрузил на голову сей ценный и, как мы уже поняли, совсем не простой головной убор и облегченно вздохнул.

– Кстати, тебя как по батюшке величают, отрок Симеон? – нагнулся Потёмкин к подростку.

– Абрамович, – сказал Сенька, и уши его, кстати немалого размера, тут же нежно заалели. Впрочем, этого никто не заметил, и только Цейтлин, уловив тревожную нотку в его голосе, внимательно посмотрел на подростка.

На Светлейшего, впрочем, неудобоваримое это отчество произвело самое наиблагоприятнейшее впечатление.

– Никак из староверов? – с живейшим интересом спросил он. Глаза его, вернее, глаз, сиял неподдельным любопытством и доброжелательностью. – Поповец, или другого согласия? Считай, все Абрамычи да Авраамычи, которых я имел честь и удовольствие знать, были из «старопоморов». – И, подумав, добавил: – все, окромя Сергея Абрамыча Волконского да Ивана Абрамыча Ганнибала, недостойного сына своего отца… – процедил он, слегка оттопырив нижнюю губу, отчего стал похож на гигантского голубя.

Произнося последнее имя, Светлейший поморщился. История с генералом Иваном Ганнибалом, сыном «арапа Петра Великого», бездумно и бездарно разбазарившим весь бюджет на строительство Херсонского флота, была ещё свежа в его памяти, хоть прошло уже семь лет.

– Погоди, ещё одного Абрамыча вспомнил! Текели, генерал-аншеф, Пётр Абрамыч. Запорожской Сечи усмиритель. Ох, и славный же вояка! Жаль, прошение об отставке подал. Годы, говорит, уже не те, да и здоровье. А женился, сукин сын, на молоденькой хохлушке! Ох, говорят, дает она ему жару! Даже песня про него, про Текели, по всей Малороссии ходит. Мне казаки спивали.

И, хлопнув в ладоши так, что стайка попугаев в ужасе поднялась с померанцевых деревьев и устремилась вглубь сада от греха подальше, Светлейший кокетливо изогнул внушительного объема стан и запел голосом, как ему казалось, малороссийской дивчины. Голос у Светлейшего, надо сказать справедливости ради, оказался весьма звучным и красивым:

– «Ой ты, старий “дидуган”, изогнувся як дуга, а я молоденька, гуляти раденька…» Слухи – страшное дело! – внезапно помрачнел он и прервал представление, – могу только представить, что обо мне людишки трындят… Ну, где ты там, Симеон Авраамыч, пошли! Сейчас я тебе покажу кое-что весьма достойное и по теме. И Светлейший зашагал вглубину дворца, увлекая Сеньку за собой.

Толпа почтительно двинулась за ними. Через минуту все вошли в залу, поражавшую всем: размерами, высотой потолка, лепными деталями, но в особенности колоннадой.

На описание этого дворца, его внутреннего убранства и декора, ушла бы не одна страница. Но «старик Державин», да и многие другие, уже уделили Таврическому дворцу и его чудесам немало страниц и прилагательных. И посему мы этим заниматься не будем, ибо зачем нам повторяться, читатель? Лишь на минуту остановим взор на висящих в изобилии картинах вперемежку с гобеленами. И дальше.

Пройдя залу насквозь, князь подвел Сеньку к внушительных размеров картине, не висевшей, а стоявшей на подрамнике, причем вертикально.

– Ну, вот, Симеон, – сказал он, указывая на полотно, – вот тебе и истинный Авраам. Тот самый. Праотец народов. Гляди…

Сенька оторопело уставился на картину. Изумлению искушенного члена школьного художественного кружка не было предела…

– Это же Рембрандт! Это ведь в Эрмитаже должно висеть, – пробормотал он, и в тот же миг две огромные ладони легли на лацканы его демисезонного пальтеца.

Рё-тэ-дзимэ, или удушение двумя руками затягиванием ворота с захватом разноименных отворотов одежды – так называется в современном дзюдо движение, совершенное Светлейшим. Но он об этом, естественно, и не подозревал. Дзюдо ведь появится только через девяносто с лишним лет.

Вознесенный над полом Сенька, сипя и багровея, заплясал в воздухе, как заправский висельник на рее.

– Ты кто? – страшно и тихо проговорил князь, вглядываясь в посиневшее лицо подростка, – соглядатай, лазутчик Зубовский? Говори, подлец, сейчас кишки из тебя выжму…

Дело, в общем-то, к тому и шло, кишки не кишки, но как у любого удавленника после определенного времени, проведенного в асфиксии, ещё минута-другая и содержимое внутренних органов дало бы о себе знать.

– Григорий Александрович, – прокартавил тут надворный советник Цейтлин, осмелившийся в этот драматический момент положить руку на локоть Светлейшего. (И уж поверь, читатель, не у каждого боевого генерала хватило бы на это духу.) – Мальчишка сей вряд ли шпион… не похоже… Того и гляди, сейчас преставится. Вон уже побелел весь и почти не дышит. Не берите грех на душу…

Потёмкин внезапно увидел посиневшие губы и белки закатившихся глаз, обмякшую в захвате его чудовищных рук фигурку, и жалость, вперемешку с чувством вины, переполнила его так же стремительно, как и мгновение тому назад захлестнувшая его ярость.

– А ну-ка, не подыхай мне тут, подлец! – то ли попросил, то ли приказал он, опуская обмякшее Сенькино тело на пол.

Как огромная лохматая баба, кряхтя, встал он перед ним на колени и, оттянув веки, заглянул в оба глаза. Зрачки Сеньки то сужались, то расширялись.

– Жив! – радостно сообщил Потёмкин и с профессионализмом солдата, отправившего на тот свет не один десяток человеческих существ, начал возвращать бедолагу к жизни.

Присутствующие смотрели на его действия с невольным восхищением.

А делал Светлейший вот что. Взявши подростка под мышки, он приподнял его и слегка потряс. Затем сильно потер ему ладонями оба уха и дунул в нос. После чего усадил и сильно ударил ладонью по позвоночнику в районе середины лопаток и, как бы наводя последний штрих, похлопал ладонью справа и слева по шее, там где трапециевидная мышца плавно переходит в плечи.

Тут Сенька открыл глаза и вполне осмысленно уставился на мясистый палец Светлейшего, увенчанный тремя перстнями с мерцающими самоцветами, которым тот плавно водил перед его лицом, вперед-назад, вправо-влево, завороженно и неотрывно следя за передвижением этого пальца в пространстве.

– Жив, подлец, – удовлетворенно повторил Потёмкин, – и, судя по реакции глазных яблок, будет в полном порядке.

Тут он впервые поднял взор на окружающих. Прочитав сложную гамму чувств, повисшую в атмосфере залы, он довольно ухмыльнулся, неожиданно ловко для человека своих габаритов и веса встал на ноги, и тут же цепко ухватил с подноса идеального размера и формы соленый огурчик.

Читающий мысли Светлейшего Афанасий тут же налил тминной из хрустального штофа. Светлейший с удовольствием принял стопку и, зараз откусив ровно половину, зажмурил глаза и замер, деликатно похрумкивая и трепетно прислушиваясь к своим ощущениям. Ажно постанывая от наслаждения. Огурцы соленые, маринованные и малосольные Григорий Александрович боготворил и готов был потреблять бесконечно. Ему доставляли их отовсюду: из Луховиц, Багаевской, Спасского, из Холыньи Новгородской, выращенные на иле Ильмень-озера и в дубовой бочке на всю зиму в проточной воде притопленные. Из Суздаля – наипупырчатые, из Нежина – пчелками опыленные, позднеспелые, крупнобугорчатые да черношипные. И, наконец, из Подновья Нижегородского, где осенние мелкие огурчики солили специально для него не в дубовой бочке, а в тыкве, лишенной нутра и семян…

В тыкве!.. Нет, ты прикинь, читатель…

– О, Агурус, сиречь неспелый по-эллински, как ты прекрасен, как же ты изумляешь нам небо и тревожишь язык! – проговорил князь, весьма склонный к патетике, когда речь шла о съестном, гипнотизируя взглядом остаток огурца перед тем, как аппетитно уничтожить его в один прием.

– Мой маленький пупырчатый бог, – выходя из транса, почти всхлипнув, громко прошептал он.

– Мыть! – мгновенно меняя тему, приказал он, скользнув взглядом по потихоньку оживающей фигуре подростка и заметив, между прочим, и мокрые подтеки на одежде – следы не совсем справившихся сфинктров.

– Мыть и стирать, немедля!

– Князь, вы только что чуть не задушили ребенка, и я спешу поздравить вас с этой эпической победой, – раздался звучный молодой женский голос.

– Задушить человека, не так просто, как кажется, любезная княгиня Екатерина Фёдоровна, – возразил Потёмкин, не оглядываясь, – даже если это ребенок…

Затем, повернувшись к толпе, торжественно провозгласил:

– Тут, княгиня, многое, знаете ли, зависит от природного строения шейной части становой жилы, сиречь позвоночника, и избранного вами способа удушения.

Последнее, что услышал Сенька, увлекаемый слугами в боковые покои, было:

– В бытность мою в Стокгольме, поведал мне великий Карл Линней – воистину, Князь Ботаники, что у всех живущих четвероногих тварей, равно как и у человека, строение шеи таково, что семь, и заметьте, только семь цервикальных позвонков имеется! Будь то крыса, будь то лев или жирафа африканская.

– И у меня? – продолжала задиристая княгиня.

– И у тебя, княгинюшка, и у меня… и даже – представь себе, у матушки-императрицы. Дозволь-ка шейку твою…

Воинственно настроенная княгиня Екатерина Фёдоровна Долгорукова, урожденная Барятинская, плавной походкой беременной женщины подошла к князю. Томно, с нежной издевкой посмотрела ему в глаза и с готовностью вытянула шею. Он положил одну ладонь ей на живот, другой же нежно и крепко охватил полный ствол ее шеи с неожиданно ярко выраженными пульсирующими артериями.

– Катя, Катя, Катенька, от кого пузатенька, – ласково пропел Потёмкин в княгинино пламенеющее ушко.

В толпе отчетливо послышалось сопение.

Сопел рыжий австрийский посол – граф Людовик фон Кобенцль, много лет с чисто имперским упрямством влюбленный в княгиню…

И тут тема удушения стала набирать серьезные обороты, ибо в гостиную вошел принц Шарль де Линь – знаменитый на всю Европу спорщик и софист. Один из любимейших собеседников, собутыльников и соратников Светлейшего, а также, по совместительству, его агент и соглядатай, ибо беспардонно, с чисто галльско-бельгийской элегантностью шпионил для князя, равно как и за князем, в пользу, как минимум, трех держав. О чем Потёмкин, естественно, знал, ибо контрразведка его работала безупречно, а перлюстрация почты, даже дипломатической, была в Российской империи делом привычным, обыденным…

– Позвольте, Светлейший, вы это о повешении или об удушении, сиречь асфиксии? Хочу вам возразить, мой князь, тут ведь принципиальное различие! Вот возьмем, например, испанскую гарроту. Совсем другой механизм, совсем!

– Не вижу, признаться, любезнейший принц, противоречия, ибо протрузия шейной части позвоночного столба схожа в обоих способах умерщвления, – разворачиваясь в сторону многолетнего, обожаемого оппонента, произнес Потёмкин, предвкушая изысканное интеллектуальное ристалище с одним из последних рыцарей Европы…

Сенька блаженствовал. Он сидел на корточках на дне деревянного чана для стирки белья, куда поместил его вместо ванны расторопный дворецкий Макарий, и горячая вода доходила ему почти до кадыка. В ванне, коих во дворце недостатка не было, было бы сподручней, но, чтобы нагреть их, ушло бы время. Хорошо зная Светлейшего, Макарий всей своей шкурой уловил ключевое слово его приказа – немедля.

А в прачечной, где стояли шесть чанов для стирки, огонь, хотя бы под одним из них, не гасился никогда. Светлейший не терпел несвежих простыней и скатертей, не говоря уже о нательном белье, сорочках и исподнем. Шесть прачек и три белошвейки круглосуточно находились при дворцовом хозяйстве. Пять молодых и одна в годах, за старшую.

Впопыхах молодайки чуть было не сыпанули в импровизированную ванну смесь щёлока с золой, уже приготовленную для замачивания простыней. Хорошо, что старшая перехватила вовремя, а то испытал бы Сенька на своей шкуре то, что испытывают закоренелые грешники на шестом круге ада. Предотвратив сию пренепри-ятнейшую коллизию, все население прачечной столпилось вокруг чана и стало держать совет. Решался фундаментальный вопрос: каким же, собственно, мылом мыть столь важного отрока?

Марсельским, то бишь хозяйственным, или же дегтярным, которое от «скотских хворей»? Сиречь от вшей…

– Грязью зарос, хоть репу на шее сей, – ласково мурлыкали молодайки. – Марцельским, марцельским мыльцем мальца надо бы помылить!

– Надыть его ещё и дегтярным продраить, – прищурилась старшая, из обрусевших чухонок, на живописную кучку Сенькиной одежды, лежащую на полу.

– Дык, вроде не вшивый, – отвечал Макарий, – а впрочем, давай дегтярным, Власьева. Береженого бог бережет.

Порешили: и тем и другим. Вбухали по полбруска каждого. Пена достигла Сенькиного подбородка.

– А ну-ка, барин, нырни с головой, – строго сказала Надежда Власьева.

Сенька с радостью исполнил приказ. Горячая вода в блокадном городе исчезла в сентябре, а водопровод в их квартире не работал уже больше месяца. По нужде большой и малой население квартиры стало ходить в ванну, ибо туалет был забит напрочь и безнадежно.

Девки принялись мылить, скрести и чесать ему башку, а Макарий помчался на поиски мочала. И пока его не было, девки ласково, но крепко, стали тереть и оглаживать его своими ладонями по спине и ниже… С хохотом прихватывая в мыльной воде кой-какие причиндалы. Сенька слегка повизгивал, но особо не вырывался, ибо мытье такое пришлось ему весьма по вкусу.

В разгар этой мыльной феерии, ударом ноги отворив дверь, так как руки его были заняты изрядного размера фарфоровым блюдом, в прачечную вошел Потёмкин.

– Неплохо устроился, – сказал он с одобрением, мгновенно оценив ситуацию. Жестом отпустив банщиц, Светлейший уселся полубоком на край чана, на манер наездницы в дамском седле, пристроил блюдо на внушительного размера ляжке и отправил кусочек холодной телятины, предварительно обмакнув его в хрен, себе в рот.

По дороге в прачечную Светлейший не удержался от соблазна прихватить с собой блюдо с ломтями буженины и ломтиками холодной телятины, каперсами, огурчиками, а также хреном и горчицей.

– Дегтярным драите? – покрутив носом, спросил он.

– И дегтярным, и марцельским, – с поклоном отвечала старшая.

– А чего не лодыгинским?

– Не посмели, батюшка, – подоспел запыхавшийся Макарий со жгутом лыкового мочала.

– Липа? – спросил Светлейший, дожевывая и чутко поводя ноздрями.

– А как же ж…

– На колу мочало, начинай сначала! Тащи лодыгинское мыло из моей умывальни! Для духа…

Потянувшись за вторым ломтиком, он поймал Сенькин голодный взгляд, и тут же ловко впихнул ему в рот телятину. Пока Сенька жевал, благодарно поглядывая на Светлейшего, тот строго выговаривал, раскачивая гигантское блюдо на гигантской ноге:

– Извинений не приношу, уволь, покуда не услышу внятных объяснений, иначе додушу до конца на сей раз…

Сенька судорожно сглотнул и чуть было не подавился недожеванной телятиной. Но князь был начеку и звучным, но всего лишь в четверть силы шлепком направив пищевой поток в правильном направлении, произнес помягче:

– Да не бзди, а изволь объясниться… откуда ты… кто ты, ну?

– Понимаете… – абсурд происходящего заставил Сеньку собрать мысли воедино и выражать их по возможности спокойно и логично, как, к примеру, периодическую систему химических элементов, или какой-нибудь закон Бойля – Мариотта. Как будто бы он всего лишь на уроке той же физики, уговаривал он себя…

– Видите ли, Григорий Александрович, – как можно солиднее сказал он, – у меня создалось впечатление, что мы живем в разные временные эпохи. Я понимаю, что в это очень тяжело поверить, но другого объяснения у меня нет…

Слегка приподняв бровь на панибратское «Григорий Александрович», Светлейший выслушал остальную часть Сенькиного посыла без видимого скепсиса. Окинув отрока тяжелым взглядом, спросил:

– Так ты что, колдун? Это, брат, пожалуй, похуже шпиона будет…

Сенька от ужаса ушел с головой под воду и чуть было не захлебнулся, но Светлейший опять спас его. Извлек из пучины пенно-мыльной, ухватив за волосья.

– Я не колдун и не шпион! Я просто мальчик, живу в двадцатом веке! – вопил он, отплевываясь от пены, – сам не знаю, как попал к вам, в ваш восемнадцатый…

От безнадежности все его аргументы как-то разом скукожились.

– Я заметил, что не девочка, – многозначительно сказал Потёмкин, – а вот остальное нужно бы доказать. И скормил Сеньке солидный кусок буженины. Затем отправил такой же ломоть себе в рот и принялся задумчиво жевать.

Так, в молчаливом обоюдном пережевывании, прошла пара томительных минут…

– Тут не красный, а белый хрен лучше пошел бы, – глубокомысленно заметил Светлейший и хотел было развить эту мысль дальше, но тут принесли из княжеской умывальни брусок мыла ручной работы с Шуйской мыловарни Лодыгина. Мыло это готовили специально для Светлейшего, на чистом коровьем масле с примесью миндаля, лаванды и огурца, и он давно уже предпочитал его и французскому и итальянскому.

Подсадила Потёмкина на шуйское мыло сама государыня-императрица. Екатерина Алексеевна с молодости была сама не своя до всякой парфюмерной всячины. И со свойственным ей любопытством и настырностью вникла в суть мыловарения, тем более что тут у нее был свой особый интерес…

Светлейший с неожиданной нежностью вдруг вспомнил встречи их и беседы в дворцовой баньке, когда, напарившись и натешившись всласть, вели они свои бесконечные разговоры, в то время как озверевший от ревности граф Орлов рыскал под окнами.

Как же он любил свою тогдашнюю Катеньку! «Жизнь моя, душа общая со мной! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь! О, мой друг, утеха моя и сокровище бесценное…»

Говорить с ней тогда можно было решительно обо всем. Круг интересов был неисчерпаем. У обоих. Ведь обоими были прочитаны тонны книг. И пережиты тысячи жизненных коллизий. А вопросов было великое множество…

Как перестроить мир? И можно ли? О восстании алеутов на Аляске. О наследнике Павле. О проходимцах – графьях Сен-Жермене и Калиостро. О разгорающейся революции в Американских колониях. И не перекинется ли революция эта в Европу? О сладости почесывания и наслаждениях кожно-мышечных… О лютеранстве и о православии. И как возродить Византию? Как вернуть Иерусалим? И кого там потом поселить? О новой опере молодого Моцарта. Как просветить Россию? Освобождать ли народ? И чем это обернется? О вечной молодости! О яблоках…

… Яблочная тема оказалась бесконечна. Они говорили и о золотых яблоках Гесперид, и о яблоке с дерева познания добра и зла. И, конечно же, о молодильных яблоках и живой воде. Екатерину Алексеевну концепт молодильных яблок всю жизнь будоражил очень, а с годами особенно…

– Вот тебе мыльце с молодильными яблоками, помойся, папочка, – протянула она ему как-то брусочек мыла нежно-желтого цвета. Потёмкин принюхался. И вправду, тянуло яблоками и ещё чем-то сладковолнующим.

– Сирень?

– Ландыш, – шепнула она, – и чуть-чуть масла миндального, ну и яблочки с корицей, конечно…