полная версия

полная версияАлексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина

Добирались мы то с короткими, то с длительными остановками в деревнях. Но выглядели они совсем иначе, чем осенью сорок первого. Уже не ревел голодный скот по обочинам, не плелись дорогами угрюмые старики и старухи. Ощущение неизбежного поражения переставало бередить души людей.

Деревни были полупусты, у них было женское лицо.

А что семья двигалась не от фронта, вызывало уважение, с которым приходили доброта и готовность поделиться куском кислого ржаного хлеба и миской тощей, без мяса и жира, похлебки из картошки и брюквы. Русь…

Появление в избе короба, в котором был не скарб, но живое существо, почти всегда вызывало интерес и желание помочь. Для матери и Леши всегда находились теплый угол и горшок теплой воды. Запомнилось, как в одной из деревень мама расплакалась – пропало молоко. Мальцу всего ничего, кроме груди, иной пищи не знает. И тогда из дальнего конца деревни позвали молодую мать, муж которой уже воевал. Она приложила Лешку к груди, а когда он оторвался, пошутила – вот, дескать, и обзавелись мы молочными братьями. А может, это и не шутка была.

Зима с сорок второго на сорок третий стояла лютая, безоблачная. Но совершенно неожиданно могло завьюжить, космы сухого колючего снега обжигали лицо, и даже лошади норовили остановиться и отвернуть головы от такого снега. Такие метели заставали наши сани в открытом поле несколько раз, и только каким-то чудом лошади находили дорогу к деревне. Однажды, выбравшись из такой вьюги, мы пережидали непогоду у добрых людей в очередной деревне. Путь от избы к «нужнику» напоминал экспедиции в неизвестность. Мама и Рада вспомнили Шпицберген, на котором между домиками и службами зимой протягивали веревки. Деревенские слушали этот рассказ как сказку, расспрашивали, что за остров такой, дивились, что заносит туда людей по доброй воле. Чем ближе была Тула, тем дорога становилась опаснее – за каждой телегой охотились самолеты. Ехать приходилось ночами, чтобы не искушать судьбу. Уже на подъезде к Туле мы увидели в ночной мгле вдоль дороги странные сугробы. На вопрос матери, что это, возчик равнодушно пояснил – танки. Это действительно были танки Гудериана, которые в октябре 1941-го пытались, обойдя Тулу с востока, прорваться к Москве, но были остановлены не столько силой оружия Красной Армии, сколько теми дорогами сквозь леса и поля, которые распутица превратила в непроходимую защитную полосу.

Эрик, старший из сыновей, бредил настоящим оружием, он все норовил соскочить с саней и исследовать эти забытые танки, где непременно должны быть автоматы, пистолеты и гранаты. Возчик удержал его не опасностью, а гарантией того, что он до весны примерзнет к насквозь промороженному железу.

Мы въезжали в Тулу глубокой ночью. Город был темен и пустынен, действовал комендантский час. Несколько раз нас останавливал патруль для проверки документов и подсказывал дорогу к улице Свободы. Отец нас там ждал в доме № 20. На два с лишним года он стал для нас родным. Два с лишним года вместе, всей семьей, без переездов и расставаний – такого счастья у нас еще не было.

Восстановленные шахты, на которых работал Михаил Фроимович, находились в десятке километров южнее от города. Дорога к ним вела через выгоревшие дотла пригородные деревни Старое и Новое Басово, мимо разрушенного Косогорского металлургического завода. Поля были исполосованы линиями обороны, обрушившимися блиндажами. Эрика влекло туда, как магнитом. Там – оружие. К счастью, его страсть к поиску оружия закончилась «благополучно» – от взрыва детонатора мельчайший осколочек попал в глаз. Многим ребятам военных лет это стоило жизни и увечья.

Чем занималась в Туле семья? Рада, уже вполне взрослый человек, была маминой помощницей, этого ей хватало с головой. Кому пришло время в школу – школьничали. Малыши держались за мамкину юбку. Присутствия Леши по-прежнему не чувствовалось – он никогда громко не капризничал. Среди его первых слов не было «Хочу… Дай…». Видимо, первая картинка семьи для него была – уткнувшиеся в книжки папа с мамой, братья и сестры. В семье была какая-то жадность на книжки, возможно, потому что это было окно в иной мир. К слову, на тульской «толкучке» книжек было море.

Читать мы все умели с раннего возраста – и не по слогам. Однажды Рада, давясь от смеха, позвала всех «смотреть комедию». Она услышала в комнате, где был ребенок, какой-то странный шлепок, подумала, Лешка упал. Но оказалось, что, дотянувшись до стола, он стащил на пол тяжелую подшивку журналов «Всемирный Следопыт» и, усевшись возле нее, старательно глядел в страницы и шевелил губами. Мы наблюдали. Через некоторое время он перевернул страницу и продолжал шевелить губами дальше. Когда это занятие ему надоело, он попытался вернуть подшивку на стол. Сколько ему тогда было… Трех не было точно, три года ему исполнилось уже в Одессе.

Несмотря на военное время и небольшие достатки, Леша рос здоровым и любимым всеми ребенком. В многодетных семьях ревность друг к другу редкость вообще, а Леша к тому же был абсолютно не капризен, не навязчив и не обременителен – сказка, а не братик.

Война закончилась, семья была полной, при отце и матери. При шести детях маме полагалась «Медаль Материнства».

Мама к материнству относилась серьезно, к медали – с иронией. Она полагала, что дети – это долг перед жизнью, а не заслуга перед государством. Вместе с красной косынкой комсомолки двадцатых она оставила в прошлом все иллюзии, ее карьерой и высшими достижениями были дети. Она хотела их успехов, достижений, взлетов и славы. Этого хотят все мамы. Но наша мама не тащила своих детей в светлое и прекрасное завтра силком, за руку. Она хотела, чтобы мы этого хотели и достигали сами, чтобы все – из души. В семье никто ничего не заставлял делать – учиться, читать, помогать по дому, таскать в квартиру ведра с водой, гулять с собакой, играть на скрипке и тому подобное.

Наше возвращение в Одессу было лучшим из приключений детства. Дело в том, что отец получил новое назначение – уполномоченным по вывозу из Юго-Западной Европы оборудования для шахт и карьеров. Это, наверное, не совсем справедливое предприятие называлось репарациями. Страны гитлеровской коалиции рассчитывались с победителями за нанесенный урон нашей стране оборудованием своих предприятий. В зоне отца оказались Болгария, Румыния и Венгрия.

Местом своего постоянного пребывания Михаил Ставницер избрал Одессу. Похоже было, что с Тулой мы прощались навсегда. Ученые горьким опытом путешествий и перездов, забирали с собой все, включая и мятый чайник с памятного бегства в сорок первом. Для следования к месту назначения отцу выделили «теплушку» – точно такой же грузовой вагон, на котором уезжали из Одессы более везучие, чем мы, беженцы. Только пространство для 40 человек или 8 лошадей занимала теперь одна семья со скарбом.

Теплушка тронулась с товарной станции на Орел, на Курск, на Белгород…

Товарные составы того времени шли неторопливо и по техническим причинам, и особенно потому, что летом 1945 года домой ехала армия – состав за составом, и тоже все в товарняках. В отличие от сорок первого, в вагоне можно было сидеть, свесив ноги, но это если рядом отец. Можно было глазеть на медленно проплывающие пейзажи сквозь открытые двери или в одно из двух узких окошек. В центре вагона стояла кадка, накрытая широким щитом, – стол. В кадке еще оставались моченые яблоки в рассоле. Яблоки были тверды, сочны и необыкновенно вкусны. Сказать, что мы любовались пейзажами вдоль железки, нельзя, но все же в них было некое мистическое притяжение, которое трудно понять и даже представить современному человеку. Поля были безжизненны, не полями земледельческими – полями боя. Остовы сгоревших машин и танков. Пушки с задранными в небо стволами.

И через два года после боев эти поля источали тяжелый запах сгоревших тонн металла, резины, масел и солярки, пороха, тола и человеческой плоти. Таким входило в наше сознание понятие просторов родины.

Ехали мы без приключений. Если не считать Лешину попытку самостоятельно достать яблочко из бочки. Он долго пыхтел, взбираясь по прислоненной к кадке крышке, и таки долез до края бочки. Поезд дернулся. Ноги мальца мелькнули в воздухе, но тут сноровку проявила Рада – поймала его в последнее мгновение. В общем, ничего страшного, только и того, что хлебнул бы рассола. Но от яблок он потом отказался наотрез.

Как уполномоченному серьезного ведомства отцу полагалось служебное помещение, по-современному – офис. Выбирать было особо не из чего, послевоенная Одесса была, конечно, не Сталинград, но и ей досталось.

Местные власти предложили отцу помещение на Троицкой, в котором до войны размещалась какая-то контора.

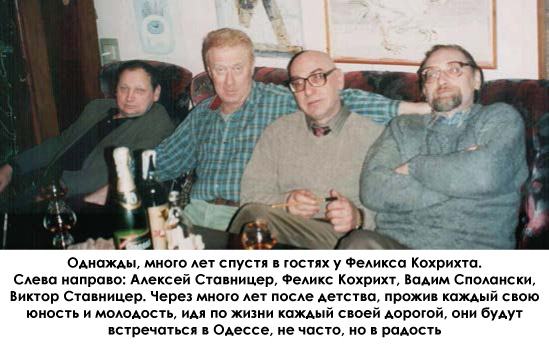

Чтобы не искать семье уполномоченного еще и квартиру на восемь душ, решили оформить контору как жилье. При жутком жилищном дефиците на это помещение почему-то никто не претендовал, что отца очень порадовало. Но радость скоро сменилась оторопью. В бывшей конторе в годы оккупации квартировали румынские солдаты. Уже этого достаточно, чтобы представить ее состояние. Но картину дополнил пожар – выгорели все перегородки, большая часть пола вместе с опорными балками, в потолке зияла дыра и зияющие провалы вместо окон. Окон, кстати, по фасаду было восемь, контора по площади была за сто квадратов. Ход с предложением совместить контору и жилье был чисто одесский – таким образом власти умывали руки от восстановления помещения. А в послевоенное время это была не простая проблема: дефицит стройматериалов был не меньшим хлебного. Проблема имела и чисто одесский привесок – дворовое население использовало пепелище под помойку, заваливая его также строительным и бытовым мусором. Словом, ордер был, а жить где не было. Наше немалое семейство приютила младшая сестра отца, она с мужем и сыном Феликсом имела крохотную комнатушку на Садовой. Сегодня Феликс Кохрихт известный и уважаемый в Одессе журналист, общественный деятель. Тогда это был ребенок с огненно-рыжими волосами и яркими голубыми глазами.

Ремонт шел, как и все ремонты, муторно, долго, неповоротливо и непредсказуемо. К тому же отец неделями, а иногда и месяцами, не вылезал из командировок, перемещаясь по трем немалым странам и следя за качеством демонтажа и отправки оборудования. Так что наша первая зима в Одессе была несладкой – с горем пополам приспособили к жизни одну комнату, в которой стоял жуткий холод. Нельзя сказать, что мы жили голодно – мы жили как все, и голодный 46-й был для нас не лучше и не тяжелее, если не учитывать, что кормить шестерых детей все же сложнее, чем одного-двух. Мама всегда в таких случаях говорила – ешьте, что есть, марципанов сегодня не будет. Что такое марципаны, мы не знали, это слово на многие годы стало для детей символом запредельного счастья и достатка. Но однажды стало особенно голодно, и маме удалось где-то заполучить картофельные очистки. Они были смерзшиеся, какого-то зеленоватого колера. Она помыла их, прежде чем бросить в кастрюлю, расплакалась. Плачущая мама – это была картина невообразимая, невероятная. Маму никто никогда не видел в слезах. Дети сгрудились вокруг, и мама сказала: «Бедные свиньи, как они это едят?» Эти странные слова врезались в память всем и навсегда.

Потом мы еще раз увидели маму в слезах – в 51-м, когда умер от болезни почек Эрик. Ему было двадцать. Его похоронили на католическом кладбище, которое было частью Второго Христианского.

Наши временные трудности растянулись на многие годы, пока отец занимал высокую должность. Казалось бы, что все должно быть наоборот. Но не в случае с нашим отцом. Он был из тех, о которых пелось – в первую очередь думать о родине, а не о семье. Но, к счастью, в послевоенном Минуглепроме началась реорганизация, Управление по репарациям выделили в особый главк, а поскольку у побежденных уже скоро можно было отнимать только душу, то его упразднили. Отца вызвали в Москву. Похоже было, что придется переезжать куда-то в очередной раз, возможно, даже в Москву. Но Михаил Фроимович был крепко учен жизнью и системой, шкурой чувствовал новый вал репрессий и попросил направить его в Украину, в управления нерудных ископаемых. Там как раз назревала очередная реорганизация, что позволило тихо и незаметно ускользнуть из номенклатурной обоймы и заняться тем, что всегда отцу было интересно и к чему лежала душа, – журналистикой. К этому времени он был автором книги «Русские на Шпицбергене», изданной в 47-м издательством «Главсевморпуть» в Ленинграде. Книжка не осталась незамеченной, так как интерес к Арктике вообще и Главному Северному морскому пути в частности остается в центре интересов всех стран, имеющих выход в Ледовитый океан. Михаил Фроимович регулярно сотрудничал с весьма популярным столичным журналом «Вокруг света», а это было как знак мастерства – ему заказывали материалы и охотно печатали киевские журналы.

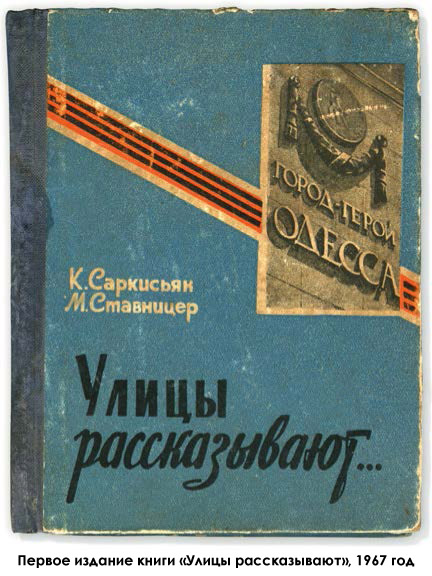

Похоже было, что отец наконец-то начал заниматься тем, что ему по-настоящему нравилось и к чему он имел настоящее призвание. Пулеметом стучала у него в кабинете пишущая машинка, что было показательно – в те и многие последующие годы журналисты обычно пользовались услугами машинисток, а сочинения свои писали от руки. Считалось особым шиком принести в редакцию перебеленный, готовый к набору материал. Отец был жанрово жаден – он умел и мог все, от репортажа до очерка, очень интересно работал в краеведении, сразу, как инженер, постигнув главный принцип этой литературы – знание исторического материала, архивов. Его очерками об истории одесских улиц, о горе Чумке, о знаменитых для города личностях зачитывалась вся Одесса. Он никогда не «подогревал» себя алкоголем и вообще был к выпивке равнодушен, но курил… Облако табачного дыма не окутывало его только сонного. Помимо книжек о истории одесских улиц, китобоях, запредельной Арктике, он писал также пьесы – они ставились в Украинском театре. Причем, Михаил Фроимович был по-настоящему двуязычным: писал как на русском, так и на украинском. Вообще-то в семье говорили по-русски, но никакой язык у нас не был чужим или чужеродным. Мама могла сказать, что думала, и по-польски, а эмоции обычно и отцом, и мамой выражались украинским «А хай ти згориш!».

Словом, после войны жизнь наконец-то начинала налаживаться. Но это ощущение было с примесью тревоги – репрессивная машина продолжала работать, власть свихнулась на борьбе с сионизмом.

Возможно, ранее, сразу после ареста старшего брата отца Льва Ставницера, до него руки не дотягивались, так как он был в постоянных разъездах – что называется, не на виду и не на слуху. А тут – публичность, читательская известность.

Гром грянул как с чистого неба 18 февраля 1953 года. В «Комсомольской правде» появился фельетон под странным названием «Шанхаер». Странным потому, что никому за пределами Одессы это слово было непонятно. Более того, его уже лет пятьдесят не было и в лексиконе даже старых моряков. Шанхаерами называли мелких торгашей в китайских портах, главным среди которых был Шанхай. Каждый входящий в порт корабль атаковала на легких джонках тьма услужливых китайцев, которые оказывали массу разных бытовых услуг. Потом их потеснили агентские компании, но кто хотел обслужиться дешево – пользовался услугами шанхаеров. Автора фельетона, впрочем, не интересовали такие тонкости частной торговли. Он обрушился на Михаила Фроимовича как на «литературного шанхаера», который нигде не работает, а везде печатается, предоставляет свои литературные услуги некоторым гражданам и, естественно, гребет деньги лопатой. В то время как честный советский журналист должен прославлять человека труда. Ну и так далее…

Тут дело было в обычной черной зависти. И поводом был выход книжки о китобойной флотилии «Слава», автором которой был известный руководитель флотилии, но литературная запись – отца. Обычная для советской журналистики практика. Вплоть до самой перестройки во всех газетах гонорарный фонд делился на две неравные части. 40 процентов полагалось штатным журналистам, 60 – рабочим и сельским корреспондентам. Поскольку последние ничего сами писать не умели, то за них статьи сочиняли квалифицированные журналисты.

То, что состряпал одесский журналист, фельетоном в истинном понимании этого жанра не было. Это был донос. Остается гадать – заказной или по гнусности характера, после подобных «фельетонов» судьба антигероя решалась по стандартной схеме: арест, следствие, лагерь. Отсутствие состава преступления вряд ли смутило бы госбезопасность – за ним тянулся давний след врага народа, к тому же брат-сионист уже сидел. И неизвестно, что было бы дальше, но за февралем пришел март 53-го. Сталин умер. Судьбодробилка забуксовала. Вряд ли Алексей в десять лет понимал весь трагизм происходящего, но что над семьей нависла беда – понимал вне всякого сомнения.

Как никто другой отец знал, что такое ГУЛАГ, и здесь стоит вспомнить о его отношении к освещению этой темы в литературе. Когда в 60-е, в хрущевскую оттепель, появились первые произведения бывших лагерников, ими зачитывалась вся страна. Читали и у нас дома. Отец был ироничен. Вознесенный до небес «Один день Ивана Денисовича» его почему-то насмешил. Он не считал, что трагизм и отчаяние бесправного зека переданы там достоверно. Почему он сам так и не взялся за эту тему – вопрос без ответа.

Помимо запойного чтения, в семье было еще одно увлечение – музыка. Все дети унаследовали от матери абсолютный музыкальный слух, но по возрасту учиться музыке получилось только у троих младших. Виктор избрал виолончель, Серафима осваивала фортепиано, а Леша с шести лет был занят скрипкой. Так что всем судьба предопределила учиться в знаменитой школе имени Столярского. Школа эта была особой не потому, что специализированная, музыкальная. Там как-то естественно подобрался едва ли не лучший в Одессе учительский коллектив. Детей не натаскивали, а учили, в том числе и думать, размышлять, чувствовать. Здесь просится такой пример.

Летом 1958 года повзрослевший Виктор с приятелем отправился в поход на Кавказ. Ясное дело, что «бюджет» этого путешествия был скуден, предполагали путешественники ехать в общем вагоне, спать в палатках и так далее. Из Кутаиси мы получили от Виктора открытку – все нормально, покоряем Кавказ. И вдруг, почти вослед за открыткой, появляются сотрудники органов и заявляют, что Виктор и его приятель… убежали за границу. Все молчат. Опера, видимо, ждут вопросов и оправданий. Лешка выходит из комнаты. Пришедший в себя после новости отец говорит: «А я-то полагал, что у нас границы на замке…» Опера только хватают ртами воздух от возмущения. И тут появляется Алексей с открыткой от Виктора и географическим атласом. Зачитывает сообщение от брата – еще собираемся посмотреть в Грузии то и то, потом отправляемся в Азербайджан. Потом раскладывает атлас и просит оперов показать на карте, где Виктор перешел границы. Опера в замешательстве молчат…

Александра Викторовна любила пение, с удовольствием слушала музыку и, есть такое предположение, втайне надеялась, что Лешка станет великим скрипачом. Мать никогда не терзала его принуждением к музыке, впрочем, как и остальных. Но уж как-то само собой получалось, что, когда Лешка становился к пюпитру, в квартире становилось тише.

Сегодня попытки извлечь из памяти друзей и родственников образ Леши-ребенка и подростка сложен и обречен на неуспех. Мы все видели его разным, в разных ситуациях, и еще потому, что в семье между детьми была серьезная разница в возрасте. Серафима старше Леши на четыре года, Виктор – на шесть, а Вадим – на восемь лет.

Лешка еще ковылял по квартире гадким утенком, а Рада уже была взрослой девушкой, признанной красавицей и кумиром для сверстников. Сохранилось воспоминание одного из соучеников – они вместе учились под Тулой после возвращения семьи со Шпицбергена: «Ей тогда было двенадцать лет, она была похожа на изящную статуэтку, способную ожить в сочетании движений и музыки».

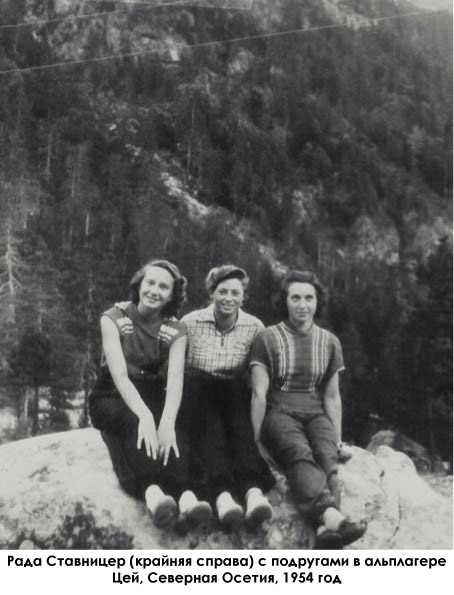

Мало кто знает, что альпинистское мастерское звание у нее было третьим. Бог весть, как сложилась бы ее судьба, не будь войны. Пожалуй, ни у кого в семье не было столько силы воли, характера и потенциальных талантов и задатков, как у Рады. Ум у нее был цепкий, потом она уже в Одессе окончила географический факультет университета, но таким географом-гидрологом, как мечталось, стать не удалось. Упал железный занавес, океанские экспедиции были больше разведывательного характера, так что пришлось идти перекладывать бумажки в проектный институт. Тоска. Но у нее к тому времени уже было окно в иной мир.

В 1943-м Рада пошла в секцию спортивной гимнастики. 16 лет, скажем прямо, не самый лучший возраст для начала занятия спортом, потому что до этого она никогда ни в какую секцию не ходила. Тем не менее, вскоре после приезда в Одессу Рада получила звание мастера спорта СССР, что было несомненным успехом. А уж то, что ее включили в состав делегации Украины для участия в первом Параде физкультурников в послевоенной Москве, – признание.

Девушка неуемной энергии и азарта, она скоро ушла со спортивной гимнастики в акробатику и тоже стала мастером спорта. Потом – мотоспорт, первый разряд, и наверняка стала бы мастером, но как-то неожиданно и серьезно заболела альпинизмом. С тех пор дома появились и больше никогда не исчезали атрибуты альпинистской жизни: веревки, крюки, штормовки, ледорубы, горные ботинки и много еще чего, что не встретить в обычном доме. Не переводились потому, что к альпинизму приобщались все дети – в большей или меньшей мере. Вадим «выходил» значок «Альпинист СССР», Сима дошла до второго разряда, Виктор альпинистскую оскому сбил очень быстро – его в горах завораживали не вершины, а краски, Алексей же и вовсе стал профессиональным альпинистом.

Рада никого из братьев и сестер не опекала, не включала в свои отряды. Но всегда все видела издали и ни один промах не оставляла без внимания.

Не любила хлюпиков и нытиков. Лешка Раду не просто любил, она была для него высшим авторитетом и во взрослой жизни. Есть семейный сюжет, как в 1945 году отмечали Лешин день рождения – трехлетие. Дело было на Садовой, в тесной комнатушке Кохрихтов. С Нового базара принесли такую-сякую снедь, много фруктов, и маленькие, яркие желтые дыньки. Леша принял их за мячики и принялся играть. Сильно расстроился, что мячик упал на пол и расквасился. Он поднял разбитую дыню и принялся, задрав брови, недоуменно ее рассматривать. Потом отнес куски матери и выдохнул: «Он поломанный». Мама долго не могла понять, что малыш имеет в виду, а когда поняла, то, смеясь, объяснила, что это не мячик. Потом подала тарелку, на которую Лешка положил «мячик», но расстройство было столь горьким, что он расплакался. Но тут, как в сказках бывает, пришла с подарком двоюродная наша сестра Рая, дочь Льва Ставницера, и это был маленький мячик. Леша осторожно уронил его на пол, и когда тот подскочил, он побежал с ним к матери и восторженно заявил: «Он прыгает, прыгает!..»

Вообще он был человечком любознательным. На том же дне рождения еще один двоюродный брат, сын того же Льва, подарил ему коробку с набором деревянных деталей различных форм – что-то вроде «конструктора». Там были и ярко раскрашенные шарики. Игрушка была с «толчка», явно немецкого производства. Феликс, несколько старше Леши, принялся строить различные «дома и замки». Но Лешино внимание привлекла способность шариков катиться по полу тем дольше, чем сильнее их толкали. Пол был неровный. Леше принесли гладкую доску. Поигравшись на плоскости, Леша обнаружил, что по наклонной доске шарик даже не нужно толкать, он охотно катится сам. И Леша начал ставить эксперименты, придавая доске различные наклоны. Он следил за тем, как далеко покатится шарик в зависимости от угла наклона, как-то не по-детски сосредоточенно.

Не всегда, но часто, возвращаясь из заграничных командировок, отец привозил нам подарки. Однажды Леше достался подержанный, но крепкий велосипед на двух колесах. Пользуясь тем, что в квартире еще не было ни одной перегородки, Леша быстро научился раскатывать на нем. Среди игрушек были две, которые особо заинтересовали Лешу. Первая – лодочка из жести. Достаточно было подставить под маленький плоский котелок внутри лодочки огарок свечи и немедленно опустить ее в воду, как лодочка, издавая булькающие звуки, начинала двигаться, и так – пока под котелком горел фитилек. Проблемой игры с этой лодочкой была вода. Ее в квартире тогда не было, и воду приходилось носить со двора ведрами, наливать в большое корыто, по-одесски «балия». Когда воды было достаточно, Рада или Эрик заводили под котелок свечку, и все, окружив балию, наблюдали за кружением лодочки. В какой-то момент Леша обратил внимание на это занятие. Он долго стоял за спинами, потом продвинулся вперед, залез в воду и подхватил лодочку. К счастью, свечка погасла и котелок не распаялся. Не обращая внимания на возмущение компании, он долго вертел лодочку, то со стороны днища, откуда выходили две тонкие медные трубочки, то пытаясь заглянуть вовнутрь. Тогда никто не мог объяснить ему принцип действия забавной лодочки, и это малого заботило. Леша обратил также внимание, что единственной подвижной деталью является румпель. После того, как ему объяснили назначение руля и вновь запустили лодочку, Леша не оставил ее. Он принялся молча исследовать влияние положения румпеля на циркуляцию лодочки и, пока не исчерпал варианты углов поворота, от балии не отходил. Его любознательность никого не отягощала. Иногда Лешу не было видно и слышно часами, и его нужно было искать в каком-либо углу, где он настойчиво занимался тем, что ему нравилось.