Полная версия

100 великих загадок истории Франции

В 1905 г. женщина, не покидавшая его с самого начала сахарской эпопеи, подарила ему дочку, и семья перебралась в США как раз к началу Первой мировой войны. Его несостоявшееся величество сразу же предложило Франции военную помощь, которой она пренебрегла. А потом началось самое печальное. Психическое здоровье экс-императора, и без того, как мы помним, не отличавшееся стабильностью, началось ухудшаться. Решив, что для продолжения династии Лебоди ему необходим наследник, он не придумал ничего лучшего, как, по примеру египетских фараонов, соединить себя узами брака со… своей 14-летней дочерью и произвести на свет потомка мужского пола. Мать девочки «почему-то» воспротивилась такому экзотическому решению главы семейства и в январе 1919 г., когда отец попытался силой ворваться к комнату девочки, разрядила в него барабан своего револьвера, с которым не расставалась последние месяцы.

Так была поставлена последняя точка в этой странной, похожей на злую сатиру, но абсолютно правдивой истории, служившей темой для пересудов, кривотолков и… шансонье еще долгий десяток лет.

Но эта драма была абсолютно неизвестна у нас в стране!

Тайна гибели Сент-Экзюпери

26 сентября 1998 г. марсельский рыбак Жан-Клод Бьянко обнаружил в сетях необычный предмет. Очищенный от донных наслоений, предмет оказался серебряным браслетом, принадлежавшим Антуану де Сент-Экзюпери. Так было положено начало разгадке тайны гибели знаменитого писателя, автора «Маленького принца», который во время разведывательного полета к Южному побережью Франции 31 июля 1944 г. бесследно исчез… А в 2008 г. мир услышал признание человека, сбившего самолет Экзюпери.

Униженная, растоптанная фашистским сапогом Франция была незаживающей раной в сердце Антуана де Сент-Экзю-пери. Он не мог оставаться в стороне и прилагал максимум усилий, чтобы участвовать в боевых действиях.

С 8 ноября 1942 г. – дня, когда союзники высадились в Северной Африке, писатель настойчиво добивался назначения в военно-воздушные силы «Сражающейся Франции». 6 апреля 1943 г. он прибыл в Алжир. В Северной Африке собрались уцелевшие французские летчики, рвавшиеся в бой с коричневой чумой. Среди них оказался и Сент-Экзюпери.

Антуан де Сент-Экзюпери

Наконец, просьба Антуана удовлетворена: он попал в 1-ю эскадрилью разведывательной группы 2/33 при 78-й американской армии, базировавшейся в авиационном лагере Марса около Туниса. Первый его разведывательный полет проходил над Францией, но с задания летчик вернулся грустным: он видел родную страну, в которую пока не может вернуться…

Второй вылет состоялся через пять дней. При посадке Антуан немного не рассчитал, и самолет проскочил посадочную полосу, остановившись в винограднике, и получил незначительные повреждения. Этого оказалось достаточно, чтобы отстранить Сент-Экзюпери от полетов.

Осенью 1943 г. полковник Шассэн, друг писателя, стал командиром 31-й эскадрильи бомбардировщиков и добился назначения Экзюпери своим заместителем. Антуан совершил несколько боевых вылетов, но ему претило сбрасывать бомбы на построенные его соотечественниками мосты, железнодорожные станции и здания.

Шассэн понимает, что вывести Экзюпери из депрессии может только назначение в его прежнюю часть 2/33. Наконец друзьям удается добиться благоприятного решения: Антуану позволено вернуться в 1-ю разведывательную эскадрилью, правда, разрешено совершить всего пять полетов.

Сначала судьба хранит Сент-Экзюпери, но… посылает предостережения. Один раз отказывает мотор, и Антуану едва удается уйти от «мессершмитта». В другой раз на большой высоте из-за неполадок с оборудованием он буквально задыхается, теряет сознание и приходит в себя только на высоте 4 тыс. м. С трудом справившись с управлением пикирующего самолета, видит немецкий истребитель! К счастью, фашист его попросту не заметил…

Однако смерти отважный летчик не боится и, совершив пять разрешенных полетов, просит дать новое задание. Отказа не встречает…

Перед последним, девятым, полетом он, словно предчувствуя гибель, напишет в письме: «Если меня собьют, я ни о чем не буду сожалеть». Утром 31 июля 1944 г. самолет Экзюпери взмывает в небо…

Командир эскадрильи, переживавший, что ему приходится рисковать таким человеком, успокаивает себя: это последний полет писателя.

В 12 часов 50 минут летчики и механики собираются на летном поле, ожидая возвращения Антуана. Но время идет, а самолет не возвращается. Все понимают: что-то случилось. Друзья не хотят верить в его гибель, надеясь, что он совершил вынужденную посадку или, в худшем случае, сбит и попал в плен. Однако самолет вместе с летчиком бесследно исчез в голубом июльском небе…

В апреле 1948 г. Сент-Экзюпери был официально признан погибшим.

Говорят, гениальные писатели и поэты обладают даром ясновидения и способны заглянуть в будущее. Когда-то один редактор спросил Экзюпери, какую смерть он бы предпочел. Антуан составил список вариантов, одним из которых был – смерть в воде…

26 сентября 1998 г. марсельский рыбак Жан-Клод Бьянко обнаружил в сетях необычный предмет. Очищенный от морских отложений, предмет оказался серебряным браслетом, на котором были выгравированы фамилия Экзюпери, имя его жены, а также фамилия и адрес американского издателя, выпустившего книгу «Маленький принц». Находка стала сенсацией. Прежде всего обратились к наследникам писателя. Фредерик де Жиро д’Аге, внучатый племянник писателя, вспомнил, что Экзюпери действительно носил такой браслет. Подлинность находки подтвердили и эксперты.

Вскоре в прессе стали появляться сообщения, будто браслет фальшивый. Досталось и марсельскому рыбаку, которого представляли как активное действующее лицо заговора негодяев, решивших погреть руки на имени знаменитого писателя. В подлинности браслета засомневались даже его наследники. Дело едва не кончилось судебным процессом по обвинению Бьянко в мошенничестве…

Однако нашлись люди, посчитавшие браслет путеводной ниточкой, которая может привести к месту гибели Сент-Экзюпери. Там, где сети рыбака выловили браслет, начались поиски. В мае 2000 г. французский аквалангист Люк Ванрель обнаружил в море, недалеко от Марселя, обломки самолета типа «Лайтнинг П-38» и сообщил в Департамент археологических подводных изысканий, что нашел самолет Экзюпери.

Между тем не было никакой уверенности, что это обломки того самолета. Во время военных действий у побережья Франции в море упали 12 самолетов типа «Лайтнинг П-38», четыре из них были той же модификации, что и машина Экзюпери.

Прежде чем делать окончательное заключение, следовало удостовериться, что найденные обломки принадлежат самолету Экзюпери. А пока решили ход поисковых работ огласке не предавать.

Вскоре на поверхность удалось поднять обломок с заводской маркировкой, на котором четко видны четыре цифры – 2734. Это заводской номер, нанесенный на левое крыло самолета Сент-Экзюпери. Значит, 31 июля 1944 г. самолет писателя упал в воды Марсельской бухты. По заключению экспертов, машина Экзюпери на большой скорости почти вертикально вошла в воду, а последующий за этим взрыв сильно деформировал обломки и разметал их по дну…

На этом закончились и мытарства рыбака Жана-Клода Бьянко. В одном из интервью он сказал: «Уже шесть лет я выношу насмешки и издевательства, теперь им пришел конец. Я счастлив, что моя находка помогла в поисках самолета Сент-Экзюпери».

Исследователи не теряли надежду разгадать тайну гибели знаменитого писателя. В марте 2008 г. все ведущие мировые информационные агентства сообщили: бывший пилот люфтваффе Хорст Рипперт признался, что это он сбил самолет Экзюпери.

Раскрыть тайну удалось французским журналистам.

Когда 31 июля 1944 г. около 8 утра самолет Экзюпери поднялся в воздух, с базы люфтваффе вылетел истребитель «Me-109», управляемый пилотом Хорстом Риппертом. Над морем, в 200 м под собой, немецкий летчик увидел французский истребитель. Пилот, похоже, не заметил противника и не предпринял никаких маневров, чтобы уйти от «мессершмитта» или принять бой. Хорст с первого захода поразил французский самолет. Это был последний (28-й) самолет, сбитый Риппертом в той войне.

Разумеется, потом он понял, чей самолет сбил, но решил никому об этом не говорить. «Поначалу он хотел сохранить тайну, – говорит немецкий тележурналист Николай Пихота, общавшийся с Риппертом, – но потом пошла лавина расследований, и он понял, что правда выйдет наружу. К тому же к 88 годам он решил: пора подвести итог жизни, пусть даже мучительный».

Признание Рипперта журналистам было сделано под нотариальное обязательство с их стороны не разглашать его имя, пока он жив. Бывший пилот люфтваффе решил облегчить душу и всенародно покаяться, объяснив все почитателям Экзюпери: «Я не видел пилота. А если бы даже видел, не смог бы узнать Сент-Экзюпери. Я очень долго надеялся, что это был кто-то другой. В годы моей молодости все читали и обожали его книги. Если бы я знал, что это он, я бы не стрелял…»

Благодаря книгам Сент-Экзюпери Хорст полюбил небо и стал пилотом. Кошмарный парадокс войны – благодарный читатель сбивает любимого писателя…

(По материалам В. Голубева)Жуткая тайна катакомб Монтеролье

Не будем зря стараться и утверждать, что в такой стране, как Франция, все давно известно и недра ее не содержат неразгаданных тайн. Следующие события докажут нам обратное. Вот что произошло в 1995 г. в местности неподалеку от маленькой нормандской деревушки Монтеролье, расположенной в департаменте Приморская Сена, к северо-востоку от Руана.

Именно тут находится месторождение известняка, служившее с древних времен центром добычи ценного строительного материала для окрестных жителей. Подземные ходы и галереи, во множестве сохранившиеся тут с галло-римских времен, всегда привлекали местных мальчишек, игравших там в казаков-разбойников с утра до вечера.

Одна из таких галерей и стала центром описываемых трагических событий.

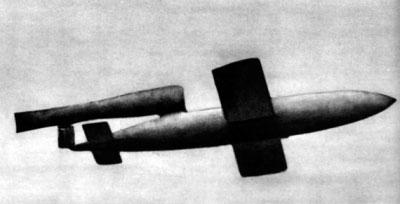

Там, внизу, во время Второй мировой войны немцы создали мощные укрепленные складские помещения, где хранили снаряды «Фау-1» для бомбардировки Лондона. После войны карьеры опустели и там изредка находили лишь обломки стабилизаторов и всякие хозяйственные мелочи времен войны. И вот наступило 26 июня 1995 г. В тот день в двух семьях деревушки хватились детей-подростков. Отцы предположили, что ребята заигрались в карьерах – так же, как они сами в своем детстве. Но вечером, когда стало совсем темно, обеспокоенные не на шутку родители отправились с лампами к предполагаемому месту игр.

Ракета «Фау-1»

В тот же вечер команда пожарных, поднятая на ноги матерями еще пятерых детей, также вошла в каменоломни. Трое пожарных взяли с собой респираторы (отметим этот факт на будущее).

Как этого требуют правила подземных спасательных работ, только четверо из них проникли в галерею, в то время как другие остались снаружи для подстраховки. Им пришлось ждать долго – ни один из пожарников так и не появился на поверхности… Значит, что-то случилось там, внутри, где не раз в детстве бывали они сами и их товарищи.

Срочно обратились к военным. Те прибыли через несколько часов с огромными вентиляторами и после продувки галерей вошли внутрь. Первыми на их пути попались три детских тела, распростертые вокруг догоревшего костерка в одной из галерей, а не доходя до них – двое отцов, словно сраженные невидимыми силами зла, и четверо пожарных, трое из которых были снабжены масками для работы в отравленной атмосфере.

Учитывая число жертв, быстро был назначен следователь. В результате его дознаний выяснилось, что трое подростков некоторое время провели в галерее, попытавшись разжечь на почве, чтобы лучше видеть и согреться, небольшой костерок. В конечном счете этот незначительный огонь и вызвал взрыв окиси углерода, который и стал причиной гибели девяти людей.

Эта версия казалась весьма правдоподобной и была официально принята. Но запротестовали общественность и журналисты, и новая комиссия после тщательного расследования установила, что такой ход событий абсолютно невозможен. Учитывая затронутые площади галерей, понадобилось бы такое количество газа, что его нельзя было бы произвести, даже сжигая вагон древесины. Причем непрерывно в течение нескольких часов.

Окись углерода была явно ни при чем.

И затем имелись свидетельства выживших пожарников, которые около входа в пещеру, несмотря на их дыхательные аппараты, почувствовали, как у них «задрожали ноги». Все упомянули совершенно незнакомый запах, не имеющий ничего общего с окисью углерода, абсолютно не имеющей запаха. Запах, способный проникать под плотные маски. Как будто все галереи внезапно оказались охвачены боевым отравляющим веществом.

Как ни странно, никаких дальнейших расследований французскими властями в этой области проведено не было. Но вот что удалось узнать американскому писателю и историку Дэвиду Ирвину, когда тот работал над биографией Германа Геринга. Ирвин ознакомился со множеством документов, составленных по результатам допросов маршала во время Нюрнбергского процесса. Упоминая «удивительные по своей мощи боевые отравляющие вещества», которые были предназначены для «Фау-1», он тем самым признавал их существование, подчеркивая их «невероятную вредность». «Ни один из ваших противогазов вас не защитил бы. Этот газ был столь опасен, что я не разрешил его вторую демонстрацию», так как, согласно ему, первое испытание, проведенное на поле с огромным стадом баранов, повлекло за собой мгновенную гибель тысяч этих животных. Геринга спросили о запасах газа, и он ответил: «Я знаю, что этот газ держали в тылу, и налет американцев на хранилище был бы по своим последствиям катастрофическим».

Давайте вспомним молниеносное воздействие этого газа на пожарных в современных масках… Кроме того, это заявление Геринга говорит о том, что в конце войны вермахт производил крайне вредное боевое отравляющее вещество. Вполне очевидно, такое оружие не могло быть использовано в боях на открытой местности без того, чтобы не поразить обе воюющие стороны. Значит, оно было предназначено для перемещения на значительные расстояния, например с помощью ракет «Фау-1».

Явно он находился в подземных хранилищах. Не осталась ли эта начинка для боеголовок «Фау-1» в катакомбах, зарытая наспех союзниками, не успевшими и не умевшими нейтрализовать такой страшный яд?

Эта гипотеза, подтверждаемая заявлениями самого Геринга, представляется единственно верной из числа тех, что выдвигались на сей счет.

Самое жуткое в этой истории то, что, возможно, на территории Европы имеются и другие подземные логова, доступ в которые еще абсолютно свободен, и там хранятся огромные запасы этого жуткого газа – настолько мощного и трудноуправляемого, что его панически боялись сами нацисты…

Катакомбы Парижа

Сотни километров таинственных галерей, известных как парижские катакомбы, – это древние каменоломни, откуда средневековые жители города брали материалы для строительства соборов и роскошных дворцов для знати. Затем катакомбы превратились в огромное кладбище, где обрели вечный покой большее число людей, чем живет в нынешнем Большом Париже…

Катакомбы Парижа – это сеть туннелей и пещер, которые тянутся больше чем на 300 километров под городом. Для возведения города был нужен материал. Римляне оказались первыми, кто добывал известняк в этом районе на рубеже тысячелетий, однако те карьеры были открытого типа – римляне только раскапывали породу, которая была незащищена. Поскольку город рос и занимал все большие места, туннели продолжали копать для добычи строительного материала. В 1180 году н. э. Филипп-Август стал королем. Он был главным сторонником копания туннелей и добычи известняка для строительства из него валов для защиты города, и именно при его правлении появилась эта сеть туннелей.

Оссуарий в парижских катакомбах

Сегодня катакомбы являются частично результатом перезахоронения многих парижских кладбищ, и в первую очередь кладбища Невинных в 1785 г. Однако они занимают очень небольшую площадь по сравнению с подземными галереями Парижа. Оссуарий был освящен 7 апреля 1786 г. Неизвестные останки были захоронены все вместе; рабочие укладывали их в виде стен. Все кости были самым тщательным образом продезинфицированы, обработаны, уложены, и бывшие подземелья обратились в модную достопримечательность. Черепа и большие кости образовали некий декор, сопровождающий посетителя на протяжении всего пути по этому захоронению.

Часто посетитель не догадывается, что, спускаясь в длинные узкие галереи, ведущие к оссуарию, он оказывается на глубине 20 метров. Недалеко от спуска находится основание акведука Аркёй. Подняв голову, посетитель заметит на сводах карьера следы былых работ и черную черту, «нить Ариадны», позволявшую до проведения электричества ориентироваться в катакомбах. Затем он вступает в зону так называемого ателье, часть карьера, мало изменившуюся со старых времен. Обточенные столбы служили опорой для свода. Раньше захоронение было украшено копиями скульптур и барельефов дворца Пор-Маона, главного города острова Минорка на Балеарских островах. От скульптур сейчас ничего не осталось, но сохранились барельефы, выполненные одним из первых рабочих главной инспекции карьеров, Декюром, старым ветераном армии Людовика XV.

Оссуарий представляет собой 780 метров галерей, составляющих кольцо, вписывающееся в квадрат улиц Алле, Даре, д’Аламбер и авеню Рене-Коти. В целом здесь захоронены останки 6 миллионов человек.

Большинство каменных разработок Парижа находилось на левом берегу Сены, но в X столетии население перемещается на правый берег, недалеко от старого города периода Меровингов. Поначалу добычу камня вели открытым способом, но к концу X века его запасов стало не хватать.

Первые подземные разработки известняка находились под территорией современного Люксембургского сада, когда Людовик XI пожертвовал землю замка Воверт для вырубки известняка. Новые шахты начинают открываться всё дальше и дальше от центра города – это районы нынешней больницы Валь-де-Грас, улиц Гобелен, Сен-Жак, Вожирар, Сен-Жермен-де-Пре. В 1259 г. монахи близлежащего монастыря приспособили пещеры под винные подвалы и продолжили подземные разработки.

Расширение жилой части Парижа в эпоху Ренессанса и позже – при Людовике XIV – привело к тому, что к XV в. земли над каменоломнями оказались уже в черте города, а значительная часть жилых районов фактически «повисла» над пропастью. Самыми опасными местами были «пригород Святого Виктора» (от восточной окраины Рю-дез-Эколь на юг до Жоффруа Сент-Илер), улица Сен-Жак и, наконец, пригород (тогда небольшой город возле замка) Сен-Жермен-де-Пре.

В апреле 1777 г. король Людовик XVI издал указ о создании Генеральной инспекции каменоломен, которая существует и поныне. За более чем 200-летний период работниками этой инспекции проведена колоссальная работа по созданию укрепительных конструкций, способных задержать или даже полностью предотвратить постепенное разрушение подземелья. Проблема укрепления вызывающих опасение участков подземной сети решается одним, не требующим значительных финансирований способом – всё подземное пространство заполняется бетоном. В результате бетонирования исчезли такие памятники истории, как гипсовые каменоломни на севере Парижа. И все же бетонирование является временной мерой, потому что подземные воды Сены рано или поздно найдут выход в других местах.

По сложившейся христианской традиции усопших старались хоронить на прилегающей к церкви земле. В начале периода Средневековья католическая церковь всячески поощряла захоронения возле церквей, получая немалые прибыли за отпевание умерших и за места на кладбище. Поэтому христианские кладбища располагались в центре населённых пунктов не только в Париже, но и по всей Европе.

Например, на 7000 квадратных метрах кладбища Невинных, функционировавшего с XI в., хоронили прихожан из 19 церквей, а также неопознанные трупы. В 1418 г. Черная смерть, или эпидемия бубонной чумы, добавила еще около 50 000 трупов. В 1572 г. кладбище вместило тысячи жертв Варфоломеевской ночи. Поскольку к середине XVIII в. кладбище стало местом погребения двух миллионов тел, слой захоронения уходил в глубину иногда на 10 метров, а уровень земли поднимался более чем на два метра. В одной могиле на разных уровнях могло находиться до 1500 останков разного периода. Кладбище стало рассадником инфекции, оно испускало зловоние, из-за которого, как говорили, скисали молоко и вино. Однако священники выступали против закрытия городских кладбищ. Но, несмотря на сопротивление представителей церквей, в 1763 г. парламентом Парижа был издан указ о запрете захоронений внутри крепостных стен города.

В 1780 г. стена, отделявшая кладбище Невинных от домов на соседней улице Рю де ля Лянжри, обрушилась. Подвалы близлежащих домов наполнились останками умерших и огромным количеством грязи и нечистот. Кладбище закрыли окончательно и хоронить в Париже запретили. В продолжение 15 месяцев каждую ночь конвои в черном вывозили кости, чтобы затем продезинфицировать, обработать и уложить в заброшенные карьеры Томб-Исуар на глубине 17,5 метра. Позже было решено очистить еще 17 кладбищ и 300 культовых мест города.

Сегодня вход в каменоломни находится возле входа на станцию метро Данфер-Рошро (ориентир – знаменитый лев работы скульптора Бартольди, автора статуи Свободы). Там находится небольшой павильон. Это и есть вход в знаменитые парижские катакомбы.

Патрулирует катакомбы специальная спортивная бригада полиции, созданная в 1980 г. с целью соблюдения закона от 2 ноября 1955 г., запрещающего всем посторонним находиться в подземных карьерах Парижа вне туристских зон.

В катакомбах были похоронены многие знаменитые французы: Дантон, Кольбер, Марат, Робеспьер, Николя Фуке, Лавуазье, Паскаль, Перро, Рабле, Расин.

Еще в XIX в. в подземные галереи было проведено электричество. Император Наполеон III любил принимать здесь важных гостей. Сегодня для посещения туристов оборудовано 2,5 км подземных ходов. При посещении катакомб некоторые, по желанию, могут ограничиться лишь исторической экспозицией, без посещения самого оссуария.

Сторож церкви Валь-де-Грас Филибер Аспер, в поисках винных погребов, пытался исследовать катакомбы, протянувшиеся на сотни километров. В 1793 г. он заблудился в этом лабиринте, и его скелет нашли только через 11 лет, опознав по ключам и одежде.

Во время Второй мировой войны на левом берегу Сены, в одной из каменоломен был оборудован сверхсекретный бункер немецкой армии, а всего лишь в 500 метрах от него в августе 1944 г. располагался штаб командиров движения Сопротивления…

В период холодной войны в подземных галереях Парижа были оборудованы бомбоубежища на случай ядерной войны.

Люди-загадки

Николя Фламель – создатель золота?

Не существует точных сведений ни о дате, ни о месте рождения Фламеля. Большинство его биографов называют местом его рождения Понтуаз, но никто из них не сообщает точно год рождения. Однако, собрав вместе приблизительные даты с небольшим разбросом во времени, можно с уверенностью сказать, что это произошло где-то около 1300 г.

Родители его, люди среднего достатка, смогли дать ему образование, которое мы сейчас назвали бы «свободным». Некоторые познания в области изящной словесности он, несомненно, получил, если смог, еще будучи молодым человеком, устроиться в столице французского королевства в качестве общественного писаря, а профессия эта включала в себя в то время множество разнообразных занятий.

Поскольку нет документов, которые могли бы осветить первые годы жизни Фламеля, история начинается для нас с появления его у стен храма Избиения младенцев, среди общественных писарей, которые с незапамятных времен ютились со своими мастерскими под этими старыми стенами. Однако когда позднее люди его профессии перебрались под своды церкви Сен-Жак-ла-Бушери, он тоже, по их примеру, перенес туда свою мастерскую.

Николя Фламель

Дела молодого писца начали процветать, как видно, поскольку он владеет уже двумя конторами: одну занимают переписчики, у него на жалованье, и ученики, которых он обучает своему искусству; в другой он обыкновенно работает сам. Согласно Совалю, она имела два с половиной фута в длину и два в ширину; после смерти Фламеля она долго пустовала, так как, несмотря на низкую арендную плату, церковь не могла найти нанимателя. В этой тесной каморке протекала жизнь честного художника.