Полная версия

Сокровища моего отца

Сокровища моего отца

Анна Горельникова

Дизайнер обложки Любовь Руснак

© Анна Горельникова, 2021

© Любовь Руснак, дизайн обложки, 2021

ISBN 978-5-0055-5226-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эту книгу я пообещала себе написать почти десять лет назад, в мае 2012, когда папы не стало. Как передать то, что остается после человека? Тот его огромный мир, который уходит вместе с ним, который ты знала, жила в нем и очень не хочешь, чтобы этот мир бесследно исчезал. Да, остались книги папиных стихов. Но мне хотелось поделиться очень личным, и это даже не мои воспоминания о нем, это было бы слишком просто и банально.

Я не помню точно, когда папа вместо сказок на ночь стал рассказывать мне истории из своего детства. Но с тех самых пор никакие книги мне уже не были так интересны, как папины рассказы. Я вспоминаю, как бежала после всех вечерних процедур в пижаме в свою кровать, ложилась, выключала яркий свет, включала ночник и звала:

– Папочка! Я готова тебя слушать!

Папа приходил и осторожно уточнял, на каком месте он остановился. Я, конечно же, всегда четко помнила. Это сейчас я понимаю, что в жизни взрослых бывают дни, когда хочется просто лечь, чтобы тебя никто не трогал, бывают дни депрессии и отвратительного настроения… У папы мог быть точно такой же плохой день, но это никогда не заставило его отменить традицию наших вечерних историй, ни разу.

Я слушала папины рассказы о деревне, и, казалось, видела те места: вот широкие луга, вот его дом, вот дома его друзей, а вот та самая Генкина гора. Эх, мне бы сейчас лыжи! Почему так трогали эти истории? Наверное, отчасти потому, что для городской девочки деревенский быт – своего рода экзотика. Тогда я не понимала до конца, что такое жизнь после войны, голод и другие трудности. Жизнь в деревне казалась исключительно романтичной. Но главная причина была даже не в содержании историй, а в том, как папа их рассказывал. Как загорались его глаза, вспоминая шалости с друзьями, как он старательно прятал от меня слезы, рассказывая об отце… Я думаю, папе нравились наши вечерние посиделки, так как в эти моменты он снова чувствовал себя тем деревенским мальчишкой, у которого вся жизнь впереди, у которого живы и отец, и мама, и друзья…

В надежных папиных руках (Уфа, 1986 год)

Я долго не понимала, как писать эту книгу. Садилась, что-то набрасывала, зачеркивала… Потом безумно боялась забыть какие-то истории. Так прошло девять лет. И этой весной, в не самый простой период жизни, когда мне срочно необходимо было занять себя чем-то и отвлечься, я вдруг точно поняла, какой должна быть эта книга. Я пыталась писать ее от своего имени, а это неправильно. Теряется вся магия повествования. Фактически это папина книга, поэтому рассказчик здесь – он. И как только я поняла, что нужно писать именно от его лица, все истории волшебным образом стали вспоминаться одна за другой. Потом пришла идея дополнить книгу папиными стихами и фотографиями. Видимо, с небес дали добро, так что за лето рукопись была готова.

Название «Сокровища моего отца» возникло благодаря французскому писателю Марселю Паньолю. Этим летом я прочла его автобиографические произведения о детстве, одно из которых называлось «Слава моего отца». У него слава, а у меня – сокровища. Для отца действительно его детские воспоминания были самыми драгоценными сокровищами. Он периодически приезжал в родные края на встречу с земляками, читал свои стихи школьникам. Такие поездки заряжали его и придавали ему сил. И еще он вел переписку с земляками. Нет, не через интернет, это было для него слишком скучно. Они писали друг другу настоящие длинные бумажные письма. И вот уже почти десять лет эту традицию продолжает моя мама, теперь она пишет бумажные письма папиным землякам, и мне это так нравится.

Я посвящаю эту книгу прежде всего, конечно, своему отцу, Геннадию Ивановичу Горельникову. Его сестре, моей тете и героине нескольких историй – Шабаевой Зое Ивановне, которой не стало в начале 2020-го. И еще – всем жителям села Волхонщино и тех краев в Пензенской области, папиной малой родине, где удалось побывать и мне и куда я надеюсь еще вернуться. (Анна Горельникова)

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВОПожалуйста, прошу вас, не печальтесь,Что стали ваши головы седеть;Хоть изредка, но в детствовозвращайтесьЗа тем, чтобы душой не очерстветь.Почаще фотографии смотрите,Оставшиеся с отроческих лет;На них и лица, и сердца открыты,И доброта глядит на белый свет.На них ещё наивны и просты мы,В спокойных взглядах помыслы чисты…Пока ещё на лицах не застылиЖитейской искушённости черты.Нет злобы дня и нет на ближних злости,Что к взрослым обретаются годам.Тогда так просто хаживали в гости,Подругам доверяя и друзьям.…Друзьям своим я многое прощаю,Припоминая клятвы и мечты,И свою память в детство возвращаю,В тот мир добра, любвии чистоты.ИСТОКИ

Я родился в год начала Великой Отечественной войны, 10 декабря 1941 года в деревне Зыбино Пензенской области. Сейчас этой деревни на карте уже не отыскать – все давно разъехались. Осталось соседнее село Волхонщино и районный центр Кондоль. Но если вы будете в тех краях и встретите местных постарше, они обязательно вспомнят нашу небольшую деревеньку.

Где в красном зареве рассвет,Где в небе коршуна паренье,Стояла тихая деревня,Которой ныне просто нет.Где были избы – сплошь бурьян.А я примчался снова в гостиК крестам унылым на погосте, —И боль в душе от этих ран…Душой волнуясь и скорбя,Успокоенья не нашедший,Прошу прощенья у ушедшихИ за других, и за себя.Среди звенящей тишины,По-детски верящий в удачу,Я вдруг ссутулюсь и заплачуОт чувства собственной вины,Что у другой совсем рекиВнимаю я другим наречьям…А как мечтал увековечитьВсех вас, родные земляки!

Село Волхонщино, 2016 год

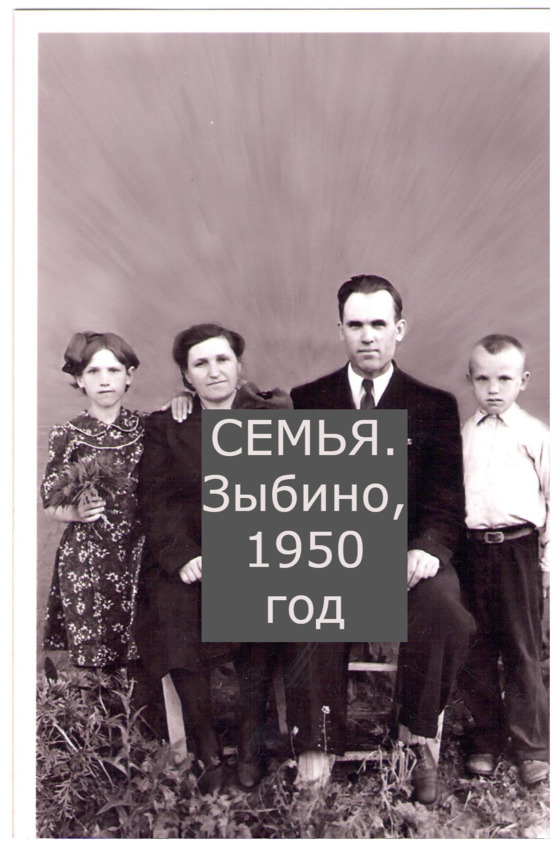

Родился в семье сельских учителей. Мама, Клавдия Ивановна, преподавала в школе русский и литературу. Отец, Иван Никитич, – математику. Но когда я родился, уже вовсю гремела Великая Отечественная война, отец был призван на фронт, поэтому наша встреча с ним – отдельная глава моей истории. Моя мать родилась в купеческой еврейской семье в городе Саратове, а отец был из здешних, зыбинских. Поэтому семья матери отнеслась к ее избраннику весьма скептически и брак не одобряла. К тому же, они сильно сомневались, что Клавдия, не привыкшая к деревенской жизни, справится с непростым бытом и хозяйством. Но мама справилась и даже привыкла, хотя тоска по саратовской юности то и дело мелькала в ее рассказах. К моему рождению в семье уже была двухлетняя девочка Зоя, моя старшая сестра. И еще с нами жил дедушка Никита.

Семья Горельниковых в полном сборе (1950 год)

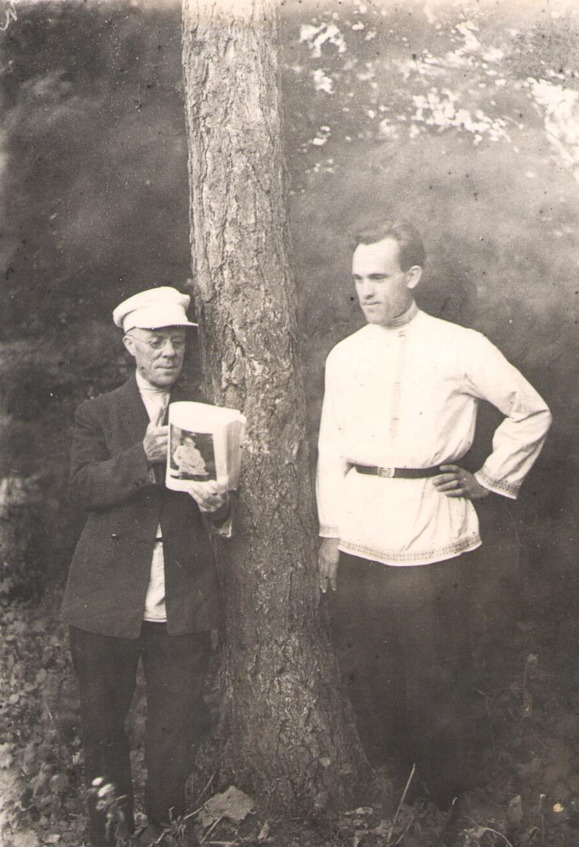

О дедушке Никите можно было бы написать не то, что главу, а отдельную книгу, потому что он и вправду был легендарной личностью. В юности промышлял тем, что участвовал в кулачных боях и весьма преуспел в этом деле. Кроме того, он обладал идеальным музыкальным слухом и голосом, умел играть на многих инструментах и был желанным гостем на всех застольях и праздниках. И история любви у дедушки была еще покруче, чем у моих родителей. Бабушку Анну, которая жила в обеспеченной и благополучной семье, дед Никита просто выкрал. То есть, не совсем выкрал, конечно. Они вместе бежали от ее надоедливых родственников строить свою любовь и семью. Бежали подальше и в итоге остались в этих краях. Бабушки к моему рождению уже не стало, а дед Никита работал церковным звонарем и время от времени вспоминал свою юность и устраивал на радость местным кулачные бои.

Дедушка Никита и папа

ЗВОНАРЬМой дед был чудо-музыкантом:Был скрипачом и ложкарём.И с этим истинным талантомРаботал простозвонарём.И в праздник, от хорошей чарки,В колокола звонил,да так,Что прихожане в платьях яркихПод звон плясали «краковяк».Его, безбожника, стращалиИ отстраненьем, и судом,Но, между тем, и уважалиЗа тот талант, живущий в нём,За развлеченья без гармошки,Где, если дед мой струны рвал,То брал тогдапростые ложки —И в перепляс пускались ножкиУ тех, кто вовсе не плясал.…Когда куда-нибудь приедуИ там увижу купола, —Мне так и кажется:по дедуЕщё звонят колокола.

Так что в моих корнях перемещалось тонкое искусство и знатное происхождение с отпетым хулиганством и авантюризмом. Могу сказать, что такое сочетание мне весьма по нраву.

Впрочем, моя история могла бы закончиться, так и не начавшись.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Когда мне был всего год с небольшим, я сильно заболел. Судя по рассказам мамы, это было воспаление легких. Температура не падала, я перестал кушать. Мама молилась день и ночь. Когда мне стало совсем плохо, она написала отцу на фронт письмо, в котором раскаивалась, что не уберегла долгожданного сына. Соседи приходили как будто бы ее поддержать, но на самом деле – проститься со мной. Дедушка Никита был реалистом, поэтому молиться не стал. Он смастерил маленький деревянный гробик и поставил его в сенях к ужасу мамы и сестры. А на реке Няньге в то время был ледоход, так что деревня оказалась отрезанной от внешнего мира и благ цивилизации. Никакой врач из райцентра до нас дойти не мог. Все понимали – дело плохо.

Но, видимо, судьба решила дать мне шанс задержаться на этом свете чуть подольше. Узнав о моей болезни, в деревню по льдинам на реке Няньге каким-то чудом дошла врач из соседней Ханеневки. Ее эвакуировали из блокадного Ленинграда в нашу область. Она пришла к нам домой, дала мне какие-то лекарства, которых здесь было не достать, сделала уколы… И вдруг дело пошло на поправку! У меня появился аппетит, я даже начал ползать по печке, что-то мычать. Мама была на седьмом небе от счастья, сестра радостно со мной играла, соседи приходили праздновать второе рождение. Дед Никита, чертыхаясь и радуясь одновременно, думал, какого черта зря извел столько досок и во что бы полезное теперь переделать мой гробик. В итоге из него получился отличный ящик для рассады. Жизнь пошла своим чередом.

Я не помню имени моей спасительницы, но всю жизнь знал, что возможность каждое утро встречать рассвет подарила мне простая врач из Ленинграда, которая не побоялась, рискуя собственной жизнью, пойти по льдинам в далекую небольшую деревню к больному ребенку, хотя могла бы и не делать этого.

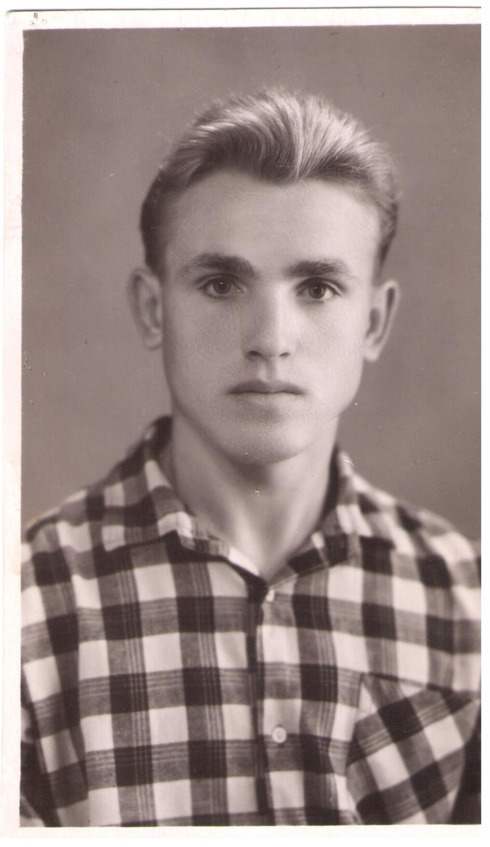

Геннадий Горельников, 18 лет

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕГде берег, заросший полынью,Леса да просторы полей…Мне дали хорошее имяВ деревне родимой моей.Жизнь рано меня опалила,Окрасив виски в седину,И мама мне часто твердила:– Ты дважды родился в войну!…По чистым в избе половицамВ ту зиму пошёл ты, сынок…И вскоре, так надо ж случиться, —Как вдруг заболел ты и слёг.Да так, что надежды не сталоТебя излечить и спасти…Я разум почти потеряла,Отцу написала:– Прости, —На фронт, – что теряю желанного…Да Бог, видно, что ли помог:В деревне, ты знаешь, ни странно,Что новость бежит раньше ног.И вот в Ханенёвку то ль птицыЕё принесли, не пойму:Был ледоход, и пробитьсяНи к нам, ни от нас – никому.Я плакать могла лишь от горяС сочувствием вдов из села…Но врач нашу Няньгу в затореПо льдинам, представь,перешла!И тут же взялась за уколы.– А ну, перестать голосить!Будь, мама, счастливой, весёлой,Сын долго у вас будет жить!…Как ни были б радостно-сладкиНежданные жизни дары,Я помню: врачу-ленинградкеОбязанрожденьем вторым.ВОРОБЕЙВоробей – не певец: его песниИ не песни – речитатив.В детстве был я в жестокой болезни —Он стократ повторял мне: « Чуть жив!»Я в мороз его в детских ладошкахГрел горячим дыханьем своим,И военныехлебные крошкиМы делили все поровну с ним.А зима наметала сугробы,Выли ветры в печной трубе…После долгой и трудной хворобыЧто-то общее было в судьбеВоробьяи мальчишки больного,Что упорно цеплялись за жизнь…И, как высшего блага земногоМы желали друг другу:– Держись!…Не орел я и малого роста,Над землей не парил в облаках;Что другим доставалосьтак просто, —Я с киркой брал да с ломом в руках.Может быть, и порою безвинноЖизнь хлестала меня, словно плеть, —Мне живучести воробьинойЧуть хватало,чтоб смерть одолеть.Не однажды и зимняя вьюгаБудет в плаче со мной подвывать:Потеряю я лучшего друга,И отца потеряю, и мать.…Годы шли.А судьба куролесила,Столько былоглубоких скорбей…– Мы ведь живы! – ликующе, веселоДо сих пор мне кричит воробей.

Село Волхонщино, наши дни

МАМА

В раннем детстве меня не без оснований считали маменькиным сыночком. И действительно, я ходил за мамой везде. Наверное, это происходило по большей части от того, что мне очень не хватало отца. Я почему-то постоянно переживал, что и с мамой что-то может случиться.

Самый яркий эпизод таких переживаний был, в принципе, небезосновательным. Я часто вместе с мамой ходил на дойку. Коров доили возле Пчелейки, небольшой речушки в нашей деревне. Мы брали бидоны, которые наполнялись парным молоком и которые я помогал донести до дома. Помню, что нести их было очень тяжело, но осознание того, что я помогаю маме, придавало сил.

– Сынок, устал ты, давай мне, – беспокоилась обычно мама по пути домой.

Я кряхтел, руки немели, но вслух говорил только:

– Мам, да мне совсем не тяжело!

В тот день, получив молока, мама решила пойти еще и на родник, набрать чистой воды. Родник был в стороне от Пчелейки. К нему вела небольшая тропинка, идущая под гору. Каждый день туда приходило много деревенских набирать питьевой воды себе в дома. В тот день меня с бидонами мама оставила стоять на пригорке. Оттуда до родника было около километра. С утра стояла палящая невыносимая жара, а когда мы шли на дойку, то небо уже заволакивали серые тучи. Все шло к дождю. И вот, как только мама ушла, раздались первые раскаты грома. Сначала где-то вдалеке. Спустя несколько секунд небо озарило вспышкой молнии. Не яркой и пока вовсе не страшной. Но удары грома нарастали, и каждый последующий становился сильнее предыдущего, а между ними неизменно сверкала молния. Дождь никак не начинался. Говорят, что такие сухие грозы – самые опасные. Я занервничал и уже пристально всматривался в сторону родника. Оттуда торопились люди. Все шли с коромыслами, ускоряя шаг. Женщины постарше крестились при каждом раскате грома. Мамы все не было. И мне казалось, что прошла целая вечность. Я начал вспоминать все страшные истории, связанные с грозой. Например, в прошлом году в деревне сгорел дом – хозяева не успели поставить в печке заслонку, и через трубу в дом попала шаровая молния. Дом сгорел за считанные минуты. Хорошо, что никто не погиб. Вспоминал рассказы деда о том, как молния ударила в дерево, возле которого он стоял. И так далее, и тому подобное. Гроза мне стала казаться надвигающейся катастрофой! Стоять на месте я больше не мог. Мамы все не было. Я пошел к роднику, стараясь идти максимально быстро и, при этом, не расплескивая молоко из бидонов. Начался дождь. И вдруг кто-то из пробегающих женщин на ходу бросил:

– Ой, как сверкает. Вот так убьет молнией и все! Бежать надо!

И я побежал. Вместе с бидонами в руках, из которых на ходу выливалось молоко, оставляя за мной белую дорожку. Я бежал к роднику и кричал на всю деревню:

– Ма-а-а-ма-а-а!

На меня оглядывались женщины, но мне уже было не до них и не до молока, которого почти не осталось.

И вот, наконец, я увидел знакомый силуэт. Мама тоже ускорила шаг настолько, насколько это вообще было возможно с коромыслом на плечах. Сцена, как в финале какого-то драматического фильма: я бегу с криком, и мама бежит ко мне. При этом вокруг сверкает, а вся одежда на нас насквозь промокшая.

– Сынок, ты чего это? Чего ты, глупый? – мама обнимает меня, гладит по волосам и даже не ругает за пролитое молоко. Мы вместе спешим домой, и почему-то рядом с мамой мне больше не страшна гроза.

После этого случая упреки, что я хвостиком хожу за мамой, стали слышатся еще чаще, но мне было все равно. Правда, будучи школьником, точно такое же беспокойство уже маме доставлял я сам. Мы уходили с друзьями на речку и могли купаться там даже в грозу. А мама в это время ждала дома и переживала.

Дерево в нашей деревне, в которое когда-то ударила молния

Переживала она за меня и сестру всю нашу взрослую жизнь. А когда маме перевалило за семьдесят, настал наш черед вновь переживать за нее. У мамы обнаружили диабет, а потом и стремительно развивающуюся гангрену. Ей ампутировали ногу, и после этого она очень быстро угасала. Нужно было подниматься и ходить на костылях, но руки, настолько уставшие от работы в деревне и натруженные за всю ее тяжелую жизнь, совсем не слушались. И мама, всегда твердившая всем вокруг, что «движение – это жизнь», вдруг сама осталась без движения и былой энергии. В марте 1989 года мы с сестрой и нашими семьями отметили мамин юбилей – 75 лет, а в начале июля ее не стало. Помню, что в тот вечер никак не мог это осознать. В голове, словно на кинопленке, прокручивались картины из детства, в том числе и этот эпизод со страшной грозой. Верно говорят: пока живы родители, все мы – дети. И как же не хочется становиться взрослыми.

Мама с сестрой Зоей

Семья (Уфа, 1987 год)

Я с мамой часто говорю,Увы, не лично, а с портретом.И ощущаю я при этом —Пришел как будто к алтарю.И каюсь как перед живой,Что груб порой, горяч, как пламень…И чувствую: с души, как камень,Снимается ее рукой.И в роднике моей душиСветлее помыслы, надежды…И мама словно бы, как прежде,Шепнет: «Сыночек, не спеши».МАМЫ ОГОНЕКМне раньше было невдомек,Когда любуясь небом звездным,Шел, не спеша, я ночью позднейИ дома видел огонек.Тот свет в окне грел душу мнеИ, возвращаясь среди ночи,Я был уверен, между прочим:Мать ждет в полночной тишине.Потом, волнуясь и любя,Твердила: «Я вот только встала,К окну – и сразу увидала,Узнала издали тебя».О матерей святая ложь,Где радость смешана и слезы!Ты огоньком в душе, сквозь грозы,К порогу дома нас ведешь.НАСЛЕДСТВОСтихи не вспомню наизусть:Тоска и грусть, как в день осенний…Среди житейских потрясенийО маме Богу помолюсь.И вспомню тихое житьеВ избе, где жаркой печки пламяЛицо опять румянит маме,Моложе делает ее.Я мамин слушаю романс,Что мне поет она меж делом…Стоит весна, и вишни в беломСулят счастливый в жизни час.…О маме сны приходят вновьИз давней юности и детства —Мое богатое наследство,Где мамы ласки и любовь.

ЗАПЕЧНЫЙ ТАРАКАН

В детстве больше всего на свете я любил спать и всегда недосыпал. Нужно было помогать маме по хозяйству, то есть, просыпаться рано. Спал я наверху, на печке, а там тепло, спится сладко. Я мечтал о чем-то своем, о чем мечтают в детстве все мальчишки. Представлял, что такого интересного ждет меня в жизни, какие подвиги и открытия предстоит совершить.

Мои мечты всегда прерывал дедушка Никита:

– Вставай, Геняй! Утро уже, хватит лентяйничать, работа ждет.

– Дед, еще пять минут! – сонно бормотал я.

– Дай ты ему полежать, – вступалась за меня мама.

Но дед не унимался:

– Вставай, таракан запечный! Эх, не в нашу ты породу!

Этот упрек-восклицание я услышу от дедушки еще не раз.

Утро в деревенском доме начиналось с запахов. Мама ставила в печку чугунки с едой, было слышно, как фыркает на огне картошка или какая-нибудь похлебка. Еда была самая простая, но такая вкусная, что никакие деликатесы потом мне так и не заменили кружку деревенского молока с печеной картошечкой. Мама доставала ухватом чугунок, ставила на стол. Запах картошки обволакивал уже всю избу и манил. Я сразу вскакивал и бежал за стол.

– Погоди, Гена, руки обожжешь! – восклицала мама.

Но я, одурманенный магическим ароматом, уже ничего не слышал.

– Конечно, как поесть, так мы опервя планеты всей. А так спим до обеду! – ворчал дед Никита.

Он ел картошку по-другому, с трепетом и уважением.

– Картошка – кормилица наша, – задумчиво произносил дед. – Будет урожай, авось и войну переживем, разобьем немцев.

Дедушка Никита все мое детство пытался научить меня драться. Сначала просто так, без цели, играя. А затем по необходимости. Дело в том, что дед делал для пастухов кнуты. А так как практически никаких игрушек в моем детстве не было, то на улицу я гордо выходил с этим самым кнутом. Зачем? Вертеть его в руках, бить им ветки, крутить как скакалку и прыгать… Приходилось придумывать себе развлечения фактически из ничего. И вот каждый раз, как только я выходил поиграть со своим кнутом, мальчишки постарше его у меня отбирали. Максимум через час моей прогулки. Я прибегал к деду в слезах, на что он всякий раз отвечал:

– Как отобрали? А где синяки? Не могут у пацана просто так что-то отобрать! Ты дрался с ними?

– Нет, – опустив голову, отвечал я.

– Пошли, буду тебя учить!

Дед честно пытался научить меня всем боевым приемам. Но в детстве я был настолько щуплым и стеснительным ребенком, что все усилия деда оказывались напрасными.

– Эх, не в нашу ты породу! – традиционно восклицал дедушка.

В следующий раз я уже возвращался с синяками, но без кнута.

– Отобрали?

– Отобрали, – тяжело вздыхал я.

– Ну, теперь хоть вижу, что дрался. Пошли, другой кнут тебе сделаю!

Я очень хотел, чтобы дедушка за меня вступился и наказал обидчиков. Но он считал ниже своего достоинства лезть в детские разборки. А мне было так необходимо тогда всем показать: пусть отец у меня и на войне, далеко, но тут есть, кому постоять за меня.

Но однажды моим обидчикам не повезло. Вместо деда они познакомились с навыками рукопашного боя моей старшей сестры. Зоя, хоть и была старше всего на два года, отличалась, как бы сейчас сказали, совершенно безбашенным и отчаянным характером. В гневе она могла ударить всем, что попадалось под руку, не взирая на тяжесть предмета и на возможность серьезных увечий для человека. Думаю, из нас двоих именно она пошла в дедову породу. Увидев однажды, как старшие мальчишки меня бьют, отбирая кнут, Зоя подбежала и начала кидать в одного камень, в другого тяжелое бревно, а третьего неожиданно стала лупить ногами. Мальчишки совершенно обалдели от такого натиска, плюнули и ушли. Зоя еще долго кидала им вдогонку все, что плохо лежало на проселочной дороге.