Полная версия

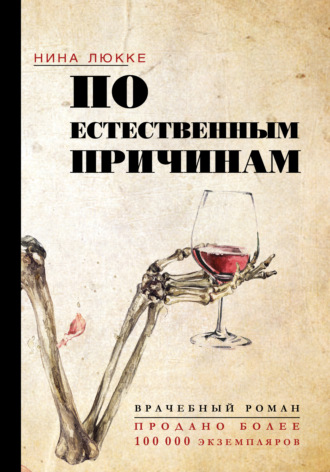

По естественным причинам. Врачебный роман

Другими словами, ничто не мешало нам с Акселем предаваться своим увлечениям: я пила вино и смотрела сериалы, а он бегал в лесу на лыжах или без них, в зависимости от сезона.

Если мы случайно оказывались дома одновременно, то подолгу разговаривали, обсуждали пациентов, коллег, дочерей. Мы много смеялись, и случалось, что я лежала на диване, положив голову на его плечо, а иногда он обнимал меня во сне. Однако мы оба в той или иной степени стали импотентами. Секс постепенно превратился в тяжелую работу, и, хотя мы могли запросто поддержать себя эстрогеном, «Виагрой» или чем-то подобным, гораздо проще оказалось просто ложиться спать, без всяких обиняков. Мы договорились об этом, решив, что обсуждать тут особо нечего. Но ведь нам было лишь немного за пятьдесят. Акселя в любой момент могла сцапать какая-нибудь коллега из государственной больницы, где он работал. Я не раз слышала подобные истории о сотрудниках разных больниц и поликлиник Осло и даже других городов, поскольку сплетни во врачебном мире вмиг разносятся по всей стране, и я поняла, что должна взять себя в руки, должна начать делать то, к чему регулярно призывала своих пациентов – заниматься силовыми тренировками, сбалансированно питаться, принимать эстроген и так далее. И явно нужно было завязывать с алкоголем, ведь в последнее время ситуация вышла из-под контроля.

Я начинала каждый новый день исполненная решимости. Я собиралась сделать одно, другое, третье, но главное – перестать пить или, по крайней мере, пить меньше. Но к концу рабочего дня голова разрывалась от вопросов пациентов и моих собственных ответов, а затем – от аргументов в пользу или против того, что я им наговорила. Выключить этот невыносимый шум могло только одно – вино и сериалы. Я перестала следить за новостями и читать книги. В какой-то момент я прекратила всю социальную активность, за исключением отдельных вечеров с Гру – на ее кухне или на моей.

После восьми-, а то и десятичасового рабочего дня действительно расслабиться мне позволяло только шабли, самое дорогое из того, что продается в картонных пакетах в местном винном магазине. По-настоящему я желала только одного – улечься на диване и с полуоткрытым ртом смотреть один за другим эпизод очередного сериала.

Многие серии казались мне знакомыми, и нередко меня посещало слабое, но абсолютно отчетливое чувство, что мне известно, что будет дальше. Я заранее знала, что скажут герои. И я воображала, что я настолько проницательна, что могу запросто раскусить замысел сценариста, – ровно до тех пор, пока вдруг не осознавала, что уже видела этот эпизод от начала до конца, хотя и с таким высоким содержанием алкоголя в крови, что приходилось щуриться, чтобы не двоилось в глазах.

Как-то раз я сказала Акселю:

– Я собираюсь бросить пить.

– Ты это уже говорила, – заметил он.

– Но на этот раз я действительно брошу.

– И это ты тоже говорила.

– Не смейся.

– Я не смеюсь.

– Ты выглядишь так, будто вот-вот засмеешься.

– Но ты все это говорила уже тысячу раз. К тому же ты не так много пьешь.

Продержаться мне удавалось максимум три дня. На четвертый вечер я снова оказывалась на диване, а на журнальном столе стоял бокал-аквариум, половину которого я, судя по всему, выпила в полусне – так почему бы теперь не допить его до конца? И все начиналось снова.

В основе любой зависимости лежит одна и та же механика, это мне было хорошо известно. Все мы, в том числе медработники – точнее, в особенности медработники, – склонны к лени и отговоркам, все мы жаждем отдыха, вознаграждения, острых ощущений и удовольствий. Я пыталась вколотить в себя эти слова – лень, удовольствие, страх боли, – но ничего не вышло. В конце рабочего дня, проводив последнего пациента и выполнив необходимую бумажную работу, я вдруг понимала, что ноги сами несут меня в винный магазин. И всякий раз, оказавшись у прилавка, я поражалась тому, что любой человек, не боясь полиции и ареста, вот так запросто, без рецепта, может зайти в учреждение, управляемое государством, и приобрести опасное для здоровья и вызывающее зависимость опьяняющее вещество, при этом его обслужат привлекательные и образованные люди, которые вместе со стройными рядами красивых бутылок образуют ту часть мира алкоголизма, в которой так приятно находиться и которая в той же мере благословлена властями, как Стортинг [9], королевская семья и государственное телевидение.

Я всегда выбирала самый дорогой картонный пакет, с выдавленным бронзовой фольгой названием производителя и изящным акварельным изображением замка под ним. Одна только упаковка была столь аппетитной, что, неся ее к кассе, я не могла не думать о том, как окружающий мир потворствует нашим зависимостям, будь то зависимость от еды, алкоголя, Интернета, азартных игр или денег: повсюду нас поджидает целая орда профессионалов, чья работа состоит в том, чтобы погонять нас, подталкивать все дальше, а если мы вдруг вздумаем остановиться, подбадривать и поддерживать, лишь бы мы не бросали пить, ведь бокал вина – это так приятно, вино украсит ваш ужин, позвольте себе насладиться игрой, шопингом, ведь нам дана только одна жизнь, важно периодически отключаться, в этом нет ничего страшного.

Вернувшись с работы, я наполняла свой первый бокал, даже не переодевшись. Второй бокал я выпивала за ужином перед телевизором (в четырех случаях из пяти мой ужин состоял из хлебцев с сыром и огурцом), а когда ужин был съеден, я наливала первый официальный бокал, поскольку к этому моменту на кухне обычно появлялся Аксель, садился рядом и принимался за овсянку. «Разве этот бокал не для красного вина?» – спрашивал он и кивал в сторону аквариума, который я, чтобы не облиться, подносила ко рту обеими руками.

Остаток вечера, пока Аксель переодевался в спортивную форму и собирался на пробежку, мазал лыжи или ремонтировал роликовые лыжи в своем чулане, ездил по магазинам за новым лыжным оборудованием, чтобы не упустить скидки, искал в Интернете какие-то лыжные палки, изготовленные по абсолютно новой, прорывной технологии, или же занимался чем-то другим, но в любом случае связанным с лыжами или бегом, – все это время я лежала на диване и пялилась в скопление мерцающих и двигающихся точек на экране.

Аксель был помешан на лыжах и, как ортопед, прекрасно понимал, что явно себя перегружает, поэтому он спокойно позволял мне пить дальше. Конечно, он мог открыть холодильник, достать пакет с вином, демонстративно потрясти его и спросить: «Разве ты не вчера его купила?», но делал он это по большей части шутки ради. Аксель понимал, что, если он начнет упрекать меня в алкоголизме, у меня будет полное право поднять вопрос о его лыжной мании, которая гораздо заметнее сказывалась как на семейном бюджете, так и на нашей совместной жизни. Я-то, по крайней мере, была дома, хоть и пьяная, а мое вино не стоило и десятой части его снаряжения и поездок.

В подвале Аксель устроил полноценную мастерскую, и если он не спал, не был на работе и не бегал по лесу, то найти его можно было именно там. Аксель мог часами стоять у станка, занимаясь своими лыжами под музыку «Металлики», и, если мне было от него что-нибудь нужно, я должна была спуститься в подвал, встать напротив него и жестами попросить его снять наушники. Зачастую мне было просто лень, поэтому мы так и существовали каждый в своем углу, поддерживая своего рода равновесие сил устрашения: я ни слова не скажу о твоей одержимости, если ты будешь молчать о моей.

В зимний сезон он уезжал на лыжные соревнования минимум раз в месяц. В начале декабря сезон открывался лыжным забегом в Альпах, название которого мне никогда не удавалось запомнить. В конце января проходил лыжный марафон «Марчалонга» [10], а в марте Акселю приходилось выбирать между гонками «Васалоппет» [11] и «Биркебейнерреннет» [12], поскольку у нас было что-то вроде уговора о максимум одной поездке в месяц. Если Аксель брался убеждать меня, что должен поехать на обе гонки в марте, поскольку в феврале никуда не ездил, я отвечала ему формулировкой, с помощью которой даю отпор пациентам, которые считают, что могут заполучить направление на дорогостоящее обследование, поскольку они давно не были у меня на приеме: оказание услуг не основано на системе квот.

В конце апреля Аксель ездил на лыжный марафон на Шпицбергене, а в начале мая – на очередную гонку в Исландии, если только за прошедший сезон он не зарабатывал себе боль в спине, растяжение ахиллова сухожилия или травму какого-нибудь сустава; если это случалось, он начинал лечить себя, а если не мог, на помощь всегда приходили коллеги.

Мне надоело его сдерживать. В конце концов, он был взрослым человеком, и в последние годы я стала думать: да почему бы просто не разрешить ему поехать на обе гонки в один месяц, почему бы не отпустить его на «Васалоппет», «Биркебейнерреннет», в Альпы и в Россию, почему бы просто не дать ему заниматься этим сколько угодно, раз только об этом он и мечтает?

Аксель и его лыжная мания напоминали мне о собаке, английском сеттере, которая когда-то у нас жила: все ее существование крутилось вокруг одной-единственной потребности – поглощать все, что попадалось на пути. С утра до вечера она повсюду вынюхивал еду. Несколько раз я всерьез собиралась купить пятьдесят килограммов мясного фарша и оставить в открытом доступе: пускай обожрется и сдохнет. Почему бы и нет, раз она мечтает об этом больше всего на свете?

Мне надоело без конца сдерживать Акселя, как в свое время надоело сдерживать собаку. Всякий раз, когда я ее выгуливала, она непременно тащила меня на другую сторону улицы, когда же мы переходили, ей тут же нужно было обратно. Туда-сюда, туда-сюда. Тяжело сопя, дрожа от напряжения, с высунутым наружу розовым языком, она что было мочи тянула поводок, и точно так же, как я подумывала позволить ей обожраться до смерти, я подумывала спустить ее с поводка, когда она начнет рваться на дорогу, прямо под колеса машинам. Бах!

Бывало, Аксель подсаживался ко мне, когда я лежала перед телевизором, и весь диван начинал трястись от его напряжения. Тогда я говорила ему: «Сходи пробегись». Аксель делал вид, будто ничего не происходит, однако дрожь давала о себе знать. Он сдерживал себя еще какое-то время, а потом откашливался и отвечал: «Хм, не думал об этом, но, пожалуй, стоит и пробежаться». Мгновение спустя он закрывал за собой дверь.

Я позволяла ему заниматься своим делом, он мне – своим. У каждого свои причуды, как сказала бы мать, которая все время говорила присказками. Никто не совершенен. «Мы всего лишь люди», – добавила я от себя и чокнулась бокалом с экраном. После долгого дня в обществе пациентов у меня устали челюсти, устал мозг, устала душа, внутри что-то царапало и зудело, будто меня населяли бесчисленные сущности, каждая со своим нравом и волей, и всю меня заполнял гул их голосов. И тем не менее я отчетливо ощущала сквозняк, гуляющий между электронами моего тела.

Мне нравилось смотреть телевизор и при этом не выбирать ни фильм, ни конкретную серию. Мне нравилось курсировать между диваном и холодильником и раз за разом наполнять мой аквариум, не боясь быть увиденной, не боясь комментариев со стороны. Мне с лихвой хватало собственных комментариев. Я пугала себя алкогольной деменцией. Циррозом печени. Никакого толку. Тогда я представляла себе своих пациентов, которые, я знала, злоупотребляли алкоголем – их одутловатые лица, повышенное давление, повышенный холестерин, диабет, дисфункция печени, – но и это на меня не действовало. Я окинула взглядом свое тело: немного плотновата в районе талии, но ноги по-прежнему стройные. Я взглянула в зеркало в коридоре при входе на кухню: все еще красива, по крайней мере для своего возраста. Я наполнила аквариум и осторожно донесла его обратно до дивана. Мне просто нужно легкое обезболивающее. Весь день я слушала людей и держала себя в руках. Теперь моя очередь расслабиться.

Так я и лежала в полудреме в ту судьбоносную пятницу год назад, укрывшись электрическим одеялом, с диванной подушкой под ногами, как обычно, пьяная – вдвойне пьяная, поскольку была пятница, и думать забыла о Бьёрне. Я смотрела сериал, который посоветовали девочки: действие происходит в 1945 году, женщина проходит сквозь камень и переносится на двести лет назад. В 1743 году она встречает шотландского дворянина, ну а дальше, разумеется, секс, насилие, любовь, пытки, война, новые путешествия во времени. Сначала мне показалось, что сюжет смехотворный, но уже полсерии спустя я смотрела взахлеб.

Телефон пролежал на журнальном столе пару добрых часов, прежде чем я вспомнила о нем. В то время мобильник был для меня более-менее отвлекающим элементом, но очень скоро мне предстояло уподобиться всем тем, кто ходит по улицам и магазинам, держа перед собой эту дурацкую штуковину. Уж не говоря о пациентах, которые сидят на скамье ожидания, опустив плечи, жадно сгорбившись над своими развлекательными устройствами. Порой они настолько поглощены экраном, что даже не реагируют, когда я выкрикиваю их фамилию. В скором времени мне было суждено стать такой же, как они, – зависимой, связанной воедино, словно то была моя рука или нога, с телефоном – телефоном, подаренным Акселем на Рождество, в замысловатых функциях которого я еще недавно ничего не смыслила и с которым девочки мне помогали всякий раз, когда приезжали домой. Но в тот момент я не подозревала, что все так повернется. Ведь в моей прошлой жизни, когда я лежала на диване, я была абсолютно чиста и невинна. Я не знала, что проживаю свой непорочный период, точно так же, как люди Античности не знали, что они живут в эпоху Античности.

Только когда я поднялась наверх, чтобы улечься в кровать, я заметила, что от Бьёрна пришло новое сообщение. На этот раз с заглавными буквами и знаками препинания.

Я очень рад тебя слышать, Элин! Я по-прежнему живу во Фредрикстаде, но часто бываю в Осло и с удовольствием выпил бы с тобой кофе, если у тебя есть время и желание. Вспомнить былое…

Сообщение пришло несколько часов назад. Кофе, ага, как бы не так, подумала я, направляясь в ванную. Вспомнить былое. Я не собиралась пить с Бьёрном никакой кофе. Что из этого могло выйти. И почему именно сейчас. Что за суета из-за того, что я всего лишь нажала на какую-то кнопку в этом тупом телефоне. Я всегда недолюбливала телефон, а теперь и вовсе ненавижу его. Он виноват во всем, что произошло. Он прикидывается даром современности и прогресса, но на самом деле он – от лукавого. Сатана вселился в эту штуковину и то и дело соблазняет нас зелеными и красными точками, которые внушают нам, будто наше существование и мнение имеют какое-то значение, но на самом деле неизбежно ведут нас к грехопадению и гибели. Но мы слепы и не видим этого. Мы порабощены, но не знаем этого. Нас поработил сам Сатана.

«Да ладно тебе, – вступает Туре, – тебя поработил вовсе не Сатана. И даже не телефон. Тебя захватили собственная похоть, собственная алчность, вожделение и страсть, и больше ничего. Вечно тебе чего-то не хватает. Несколько лет назад, когда девочки постепенно становились самостоятельными, ты затеяла ремонт. Вы расширили подвал, вы надстроили чердак, вы вмиг расплатились с новыми кредитами, а когда все дела были переделаны, ты принялась за выпивку и сериалы. И, как ни крути, ты вовсе не начала с одного бокала сухого белого вина за просмотром одной или максимум двух серий – нет, ты сразу начала поглощать вино целыми пакетами, а сериалы – сезонами. И делала ты это на полном серьезе, с той же трудовой дисциплиной, которую усвоила еще в детстве и которую взращивала в себе на работе и во время ремонта».

Я разговариваю сама с собой и с Туре, закипаю все больше и одновременно произношу слова, которые произносила уже столько раз, что знаю их наизусть. Например, что мужчине 1987 года рождения, жалующемуся на боли в спине, не нужно МРТ. Это первое, чего он потребовал, едва переступив порог кабинета. И немудрено, ведь нынче все хотят пройти МРТ – магнитно-резонансную терапию, то есть современное радиологическое исследование внутренних органов и тканей. До этого в моде был диабет, и все бежали мерить уровень сахара в крови. Наш медицинский центр превратился в подобие клуба по интересам, где собираются любители прислушиваться к сигналам своего тела, ведь это так современно, однако любой медицинский работник знает, что это увлечение – прямой путь к помешательству и страданиям и в конечном счете к коллапсу государственной системы здравоохранения.

Нет. Вам, мужчина 1987 года рождения, нужно не МРТ, а перестать сидеть по восемь часов в день, а остаток дня проводить дома на диване или за компьютерными играми. Вместо всего это вам, мужчина 1987 года рождения, следует много ходить по пересеченной местности.

– Но мне кажется, что у меня пролапс, – говорит мужчина 1987 года рождения. – К тому же компьютерные игры позволяют мне расслабиться. Я читал в газете, что на самом деле компьютерные игры не так вредны, как принято думать, там было написано, что…

И так далее, и тому подобное.

Последнее, о чем он попросил, словно ребенок, выклянчивающий конфету, – «хотя бы» МРТ колена. Я ощупала его колено и сказала, хорошо, но после рентгена на базе клиники. Я направляю его на рентген, продолжая параллельно препираться со стоящим в углу Туре.

«Может, и так, – отвечаю я, – зато я хотя бы перестала пить».

«У тебя это получилось лишь потому, что ты нашла себе новое увлечение. Ты с легкостью променяла вино на Бьёрна».

«Человеку удается противостоять своим страстям, только если эти страсти недостаточно сильны, – отвечаю я. – Если же страсти оказываются всесильными, у человека просто не остается выбора».

«Это чистой воды уход от ответственности, – громко отвечает Туре обвинительным тоном. Меня удивляет его формулировка и тон: это на него не похоже. Но тут до меня доходит, что произнес это вовсе не Туре. Эта фраза – обрывок воспоминаний о нашем первом годе в Гренде. В какой-то момент я сказала, что сомневаюсь, голосовать ли мне «за» и «против» вхождения Норвегии в Евросоюз, и кто-то из соседей на это сказал: «Это чистой воды уход от ответственности».

Уход от ответственности, беспринципность, нормативный, конвенциональный этноцентризм, культурный релятивизм – Туре вряд ли мог бы ввернуть какой-нибудь из этих терминов, тогда как в Гренде мы то и дело кидались друг в друга подобными словечками. Я тоже активно в этом участвовала, ведь в Гренде, по крайне мере раньше, полагалось иметь четкую позицию по любому вопросу, важному и не очень. Будь то плюсы и минусы тканевых и бумажных подгузников, за или против ЕС, ситуация на Ближнем Востоке, защита окружающей среды – год за годом мы сидели и кудахтали, словно наседки в курятнике, убивая время.

Сегодня все прекрасно знают, где находится Гренда и что за люди живут там. Однако в начале 90-х Гренда была всего лишь безымянной тупиковой дорогой на северо-западе Осло, вдоль которой выстроились в ряд сорок домиков, построенных после войны для нуждающегося населения. Благодаря низким ценам на недвижимость, а также тому факту, что прежнее население начало постепенно вымирать, всего за несколько лет Гренду заселило новое поколение семей с маленькими детьми, среди которых оказались и мы. Через дорогу стоял ряд огромных вилл, построенных купцами-оптовиками в конце позапрошлого столетия. Хозяева этих вилл, вместе с их парадными подъездами с подогреваемой плиткой, иностранными помощницами и нянями, автомобилями и гаражами, жили просто на другой планете. Мы были бедные, они – богатые. Никому из жителей Гренды не пришло бы в голову возить детей на своих огромных машинах в школу и бессовестно парковаться прямо у входа, как это делали домохозяйки из вилл. Мы, жители Гренды, возили детей в велосипедных тележках, а в теплое время года то и дело устраивали спонтанные вечеринки на свежем воздухе. Пока дети бегали по садам, заросшим одуванчиком и мхом, мы пили пиво и вино, сидя вокруг мангалов, которые мы собственноручно сделали из старых жестянок, найденных на какой-то стройке. Но несмотря на запущенность наших садов, на то, что мы покупали одежду в секонд-хендах, а мебель находили на блошиных рынках или вовсе в мусорных контейнерах, несмотря на расслабленное отношение к порядку и уборке и на то, что «мещанский» и «приличный» были самыми ходовыми словами в нашем лексиконе – несмотря на все это, жили мы в типично мещанской среде, где ничего так не ценилось, как приличия. В Гренде, как, впрочем, и среди купеческих вилл через дорогу, существовал длинный список того, что допустимо, а что нет, но, невзирая на это, постоянно говорилось, что Гренда свободна от правил и условностей. Все были равны, и, что немаловажно, между полами было установлено полное равноправие, однако в Гренде – как в любом месте, где собирается больше двух людей, – к одним прислушивались больше, чем к другим, кому-то давалось слово без необходимости бороться за право высказаться, тогда как других просто-напросто игнорировали. Здесь правила та же самая иерархия, что и в любом другом месте, разве что она успешно маскировалась под нищенку в лохмотьях.

Мне всегда нравилось поддерживать вокруг себя чистоту и порядок. У меня все стояло на своих местах даже в кладовке в подвале, а когда девочки были маленькие, я убирала их комнаты, когда они засыпали. Я сортировала по цвету крошечные пластиковые туфли кукол Барби, аккуратно складывала одежду, выбрасывала сломанные игрушки и расставляла книжки по размеру. Но когда в гости приходили соседи, я разбрасывала одежду по гостиной, ведь в Гренде полагалось быть толерантным, снисходительным, спонтанным и гибким. В Гренде ценилось расслабленное отношение ко всему, кроме самого правила о расслабленности – его следовало соблюдать неукоснительно. На практике это означало, что, если какие-то подростки на полную катушку включали техно на одной из веранд, на это можно было лишь пожать плечами. Так же следовало реагировать, когда цыганский табор останавливался в роще неподалеку – это происходило каждое лето, – и ветер приносил в сады Гренды использованную туалетную бумагу. Иной раз я могла собрать целый мешок бумаги только в нашем саду.

– Многим нелегко смириться с нарушением их личных границ, – заметил один сосед на очередном спонтанном сборище в саду. Известный комментатор в уважаемой газете, позже он подробно описал этот эпизод в статье о ксенофобии. – Но нам не следует забывать, что это – совсем иная культура, с отличными от наших взглядами на гигиену. Для них это разумный и совершенно адекватный способ существования. Безусловно, некоторым из нас непросто относиться к этому с пониманием, но нужно лишь оторвать взгляд от земли. И никто еще не умер от кусочка туалетной бумаги.

– По крайней мере, они пользуются туалетной бумагой, – сказал Аксель. – Это вселяет надежду.

Следом за мужчиной 1987 года рождения в кабинет заходит женщина 1998 года рождения. Она жалуется на мигрень, приступы страха и общее беспокойство. Мы мерим давление – оно как у космонавта, – я встаю, чтобы ощупать ее шею и плечи – девяносто пять процентов случаев головной боли связаны с напряжением в шее, – и невзначай спрашиваю ее о планах на лето.

Я напоминаю себе о необходимости поддерживать светский разговор, особенно после того, как я вопреки рассудку решила почитать в Интернете отзывы пациентов о себе как о специалисте, и негативные отзывы, которых, к счастью, довольно мало, засели занозой в моем сознании: Я чувствовал, что безразличен врачу. Врачу не было до меня дела. Я вышел из кабинета с неприятным осадком. Врач была явно в стрессовом состоянии. Врач была невежлива. У врача тряслись руки, когда она мерила мне давление. Врач торопилась. Врач, не отрываясь, смотрела в монитор. Когда ты пережил травму, то хочешь быть выслушанным, без морализаторства и пренебрежения.

– Я поеду во Францию с мамой и папой, – отвечает женщина 1998 года рождения. У нее дрожат губы, и вот она уже плачет.

Я жду, пока всхлипывание немного утихнет.

– Вас что-то беспокоит? Во Франции что-то произошло?

Вдруг она стала жертвой инцеста, вдруг у нее суицидальные наклонности, заранее о таком никогда не знаешь, а потом бывает слишком поздно, и никто не хочет оказаться тем врачом, который выкинул жертву инцеста или самоубийцу из кабинета только потому, что у него было мало времени.

– Но мы всегда ездим в эту квартиру в Ницце! Год за годом, понимаете? Почему мы не можем поехать в Таиланд или на Бали, ведь они могут себе это позволить, так почему мы должны каждое чертово лето ездить в этот сраный французский городишко, полный сраных пенсионеров?

Лучше бы я работала в клинике где-нибудь на востоке Осло. Там мне хотя бы не пришлось слушать подобных разговоров.

«На востоке у тебя были бы другие сложности», – замечает Туре.

На ресницах у нее блестят слезы, губы припухли, и это ей к лицу, ведь, когда молодые плачут, они становятся лишь прекраснее. Когда я изредка плачу, то выгляжу так, словно кто-то помыл моим лицом шершавый бетонный пол. Я смотрю на нее и думаю: как же вам везет, что вы такие молодые и красивые. Иначе мы бы отвезли вас к ветеринару и усыпили.