Полная версия

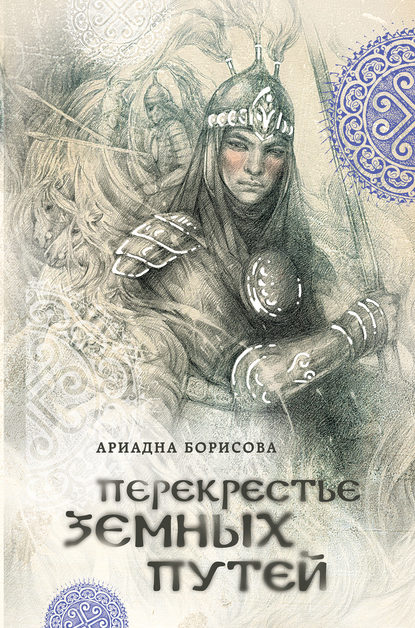

Перекрестье земных путей

Ущипнула себя за руку, не открывая глаз, вызвала благословенную боль. Привычная тягучая ломота проникла в тело, по всем косточкам-суставам покатилась и сообщила: «Живая ты».

Колыша занавеску, сбоку стоял Тимир.

– Проснулась, – сказал странно дрогнувшим голосом, присел на край лежанки. Из-под подушки, нежно звеня, выпала маленькая вещица – серебряный чорончик на витой цепочке, похожий на длинную каплю.

– Что это? – спросил.

– Обруч мой наголовный, – робко сказала Урана, не смея глянуть мужу в лицо. – Хочу дочке Лахсы подарить… можно?

– Твоя вещь, – пожал плечом Тимир. – Дари, кому хочешь.

Вытянул обруч, внимательными пальцами прошелся по гравировке нарядных пластинок, по чорончикам, начищенным до лунного блеска. Вспомнил, наверное, как сам, двенадцативёсный, отливал эти подвески под присмотром отца. Грузно поднялся:

– Тут шаман тонготский к Сандалу приехал… – и запнулся, хмурясь: – Или из ньгамендри он? Ну, разницы нет. К нам придут сегодня, шаман покамлает. Может, вылечит тебя. Не двигай занавеску, а то лежишь, как в скорлупе.

Уходя в кузню, отдернул ровдугу, открыл домашний обзор. Сердце Ураны екнуло, не веря: в кои-то веки поговорил с нею суровый муж!

Дожить бы до внуков. Вдруг да оттает душа Тимира рядом с желанным детским лепетом-смехом, простит незадачливую жену… Затолкнула девичий обруч под циновку, и мысли переметнулись к Илинэ.

Раз или два в седмицу девушка приходила проведать больную. Помогала Олджуне управиться во дворе, доила коров и до вечера засиживалась. Училась волосяные циновки плести. В такие дни Урана забывала о хвори. Радость весенней улыбкой цвела на лице и в душе. Смотрела на Илинэ и наглядеться не могла. В глазах начинало щипать от мысли, какую же умницу и красавицу вырастила добрая Лахса из ростка сомнительного семейства. Из сытыганского подкидыша, брошенного в страшную непогодь на порог юрты Сандала…

Осень Бури, время рождения Илинэ, унесло жизни людей Сытыгана. В тот год сын получил имя. Подробности дня, когда главный жрец пришел с новорожденной девочкой к кузнецам, втравились в воспоминания Ураны прочно, как прославленные ее краски въедались в продымленные кожи. И то, что Илинэ приходится Олджуне родною младшей сестрой, тоже намертво вбуравилось в мысли.

Сандал велел забыть о тайне появления Илинэ на Орто, и правильно, не то люди, зная, из чьего она аймака, невольно и к ней бы прилепили родовое проклятие. Но сказать жрецу было легко, а корни памяти ножом не вырежешь. Помнит ли Тимир? Урана и в доброе-то время не заговаривала с ним об этом, в последующее и подавно…

Нередко думалось: не иначе сама Олджуна принесла в жреческое селенье младенца, произведенного на свет матерью Кэнгисой незадолго до несчастья. Однако за все весны баджа Тимира ни словом себя не выдала. Как позже выяснилось, свои и чужие тайны семья кузнеца умела хранить не хуже, чем огонь рода, которым ни с кем не делятся.

Дивилась Урана равнодушному отношению молодой женщины к Илинэ, единственно родной по крови. А бывало, ловила кинутый на нее неприязненный взор. Ревнивой завистью исходил он то ли к невинной юности, то ли к бесхитростной красоте девушки.

Обе сестры были пригожи, обе светлолицые, белозубые, гибкостанные. В остальном, как ни странно, вовсе не походили друг на друга. Яркая наружность Олджуны, влекущая мужчин, словно глупых мотыльков на огонь, подувяла, поблекла. Да и не могло хватить краткосрочной любви Тимира на то, чтобы вызреть его бадже пышно, по-женски счастливым, победным цветом. А скромницу Илинэ с первого взгляда мало кто замечал. Ну, волосы длинные, густые и, что редко у людей саха, кудрявые. Ну, глаза пошире, поискристее, чем у других. Но у других и заманчивее прелестей в достатке. Однако стоило человеку всмотреться в Илинэ внимательно, и взгляд смягчался. «Идет, будто узоры вышивает», – говорили соседки. Бесстыжие друзья Дьоллоха, игрецы на певучих снастях, языками цокали восхищенно: «Песня – смотреть, как ступает по земле сестрица твоя!» Впрямь чудилось – светит сквозь девушку солнце. Какие бы думы голову ни волновали, бездумному оку становилось досадно ее потерять. Взору хотелось следовать рядом, любуясь легкими движениями Илинэ.

Сынок готов был отправиться за нею за восемь пределов Срединной, лишь бы позвала. Урана все видела и немало о том тревожилась. Поэтому, как ни сладко вспоминалось признание сына во сне, неправдоподобными казались его слова: «Зачем мне Илинэ? Других девчонок на свете полно». Может, отступил от нее, обиделся на что-то? Говорят, первая юная, пылкая любовь – обычное испытание перед настоящей».

Странно было думать Уране, что у любви, как у Орто, много разных сторон.

Олджуна обмолвилась, будто воительница Модун следующей осенью после воинского Посвящения намерена послать сватов в дом с травяными узорами. Юрту няньки Атын еще в детстве охрой обрисовал. По сию пору цветы не сошли, хозяйка их не замазывает. Олджуна сказала: Лахса заранее по Илинэ плачет. Даже слухи об отменном калыме, обещанном багалыком, не тешат приемных родителей. Уйдет дочка в заставу, кто тогда за стадом-табуном приглядит? На Дьоллоха сызмальства мало надежи. Ничто парня не интересует, кроме песен-сказаний да хомусной игры. Вряд ли найдется в Элен доброе семейство, которое пожелает отдать дочь за горбатого игреца. Разве что издалека возьмет такую же ущербную…

Сын поныне Дьоллоха братом считает. А сам почему-то сказал: «Не признаёшь меня, с братом путаешь». Вовсе непонятно… Урана спохватилась: во сне ведь! Что сон! Большая половина из того, что воздушная душа подсказывает, – голимая блажь, лишняя голове докука.

Открылась дверь, и зашла Илинэ, будто мысли Ураны ее кликнули. Испуганные глаза девушки вспорхнули к открытой занавеске, руки прижали к груди туесок. Помешкала и вздохнула облегченно. Жива тетушка, без худой нужды отодвинули ровдугу, для свободного света. Давно бы так! Коротко перекинулась новостями с младшей хозяйкой. Руки погрела у камелька, чтобы не с холодными к Уране подходить. Улыбнулась весело, присматриваясь к левому углу с легкой придиркой – хорошо ли за больной ухаживали.

Грех жаловаться, Олджуна не забывала поить-кормить, с остальными кое-какими делами справляться. Но лишь Илинэ заботилась по-настоящему. Вот и в этот раз с мыльным щелоком помыла зябкую тетушку, сполоснула горячей водой с травяным настоем. Юрта окуталась душистым паром с нежным запахом шиповниковых лепестков. Счастливое тепло растеклось по хилому телу Ураны. Проворные девичьи руки растормошили, растерли его маслом кедровых орехов из принесенного туеска, переодели в вычищенную одежу. Изредевшие волосы легли на спину переплетенной косой. Илинэ скатала постель и побежала во двор выбивать-освежать.

Досадливо кривя губы, Олджуна хмыкнула:

– В невестки напрашивается.

– Добро бы, – сидя на циновке, слабо отозвалась Урана. Вздохнула с сожалением: – Лучше-то не найти, да Атын ей все еще братом мнится.

– Люди сказывали, что девчонке и Болот не мил, – бросила Олджуна.

Остановилась на полпути к камельку, сжимая в руках мису с нарубленным для супа мясом.

– Не иначе ждет, гордая, когда к ней сам багалык присватается!

– Чирей тебе на язык, – с сердцем сказала Урана. – Как только такое на ум пришло!

– Приметила я: как девка Хорсуну на глаза попадется, так он глаз с нее не спускает, – заполыхала Олджуна щеками. – А тут к нему еще Долгунча эта наглая льнет и другие, кто еще беспутнее, вяжутся!

– Тебе-то что с того? – удивилась Урана.

– Пусть неродной он, но не чужой, отцом почитаю! – сердито крикнула Олджуна.

Бухнула мясо в горшок, расплескав водицу. Молвила тише, отворачивая лицо от шипящего пара:

– Любой дочери не все равно, какая женка с приговорами рубахи начнет отцу шить, яствами потчевать. Как любить его будет, сердцем одинокого… – И опамятовалась, вскинулась злобно: – Да не перед тобою, дотошной, стану держать я о том отчет! У тебя забота – потрудиться не сдохнуть, на ноги скорее вскочить, пока внуки не посыпались, а не лезть с глупыми вопросами! Не больно-то мне охота, когда помрешь ты, невестке твоей помогать выпростков нянчить, будто старая бабка!

Расстроенная Урана ладонями всплеснула:

– Погоди хоронить, я ж покуда живая!

– Все одно толку нет от тебя, – огрызнулась Олджуна.

Широко распахнулась дверь, впуская свежесть морозца. Илинэ внесла перетряхнутые шкуры-одеяла и улыбнулась Уране. У той, хоть и не сразу, отлегло от сердца. Что на Олджуну дуться, лаяться с ней? Заскорузла, огрубела баджа от бесчадия, от вечного недовольства Тимира. Истосковалась по отцовскому дому, где счастлива была, не получала незаслуженных оплеух…

Илинэ застелила постель, придвинула к ногам тетушки нагретые на шестке камни. Поставила на круглый столик укутанный сеном горшок. В нем жарко курился взвар из взбадривающих травок. Когда успела сготовить? Урана и не заметила. Все, что бы ни делала Илинэ, было живо, тепло и привычно, не от желания доброй показаться, а от самой доброты… Хотелось приласкать умницу, сказать ей хорошие слова с похвалой-украшением, чтобы в долгую память легло, да не умела Урана складывать хвалебные речи. Просто поблагодарила:

– Спасибо, моя хорошая.

Вспомнилось: Лахса сердится, когда Илинэ в глаза и за глаза превозносят. Боится, что похвалы невольно могут порчу на дочь навести… Оно и верно. Каждому око не закроешь, не допытаешь, кто с лаской сказал, кто с лукавою думкой. Но с каким бы соображеньем люди об Илинэ ни баяли, всё без зла на лице, не то что Олджуна… Не только от летучих движений девушки дух занимался. Особый ласковый свет ее улыбки отражался радостью в чужих глазах.

Улыбчивый девичий взор словно целебным перышком касался Ураны, и она замирала от неизъяснимой благодати видеть перед собой подлинную красоту. Наследной ли мастерице не ведать ее редкого волшебства! Ибо истинная красота столь глубока и безупречна безыскусной своей природой, что даже время, жестокое к остальным, неподвластно над нею. Видать, не чужд любованья и Дилга. Не зря же на весь срок-осуохай оставляет подобным Илинэ жизнерадостную весну, чтобы другим возле них красивее жилось…

Олджуна глянула в окно: с горы спускались Сандал и незнакомый человек в крылатой одежде.

– Гости к нам!

Бросилась ставить на стол дымящееся, разливать горячее, колоть мороженое.

Илинэ заторопилась домой. Шепнула старшей хозяйке:

– Завтра приду.

– Задержись чуток, – попросила Урана. – Далеко гости, еще в кузню к Тимиру зайдут. Я тут подарочек приготовила тебе… Присядь, глаза закрой.

Вынула из-под циновки наголовный обруч, накинула его на кудрявую голову девушки. Взяла со столика отражатель:

– Теперь смотри.

Илинэ прижала ладони к румяным щекам:

– Ой, тетушка!

Карие глаза вспыхнули ярко, соперничая сияньем с серебряным наголовником и звенчатыми низками вдоль щек. Капли-чорончики солнечно блеснули у высокой шеи. Даже Олджуна не выдержала, залюбовалась искренне:

– Загляденье убор! Все парни твои!

Так, не сошедшей с лиц улыбкой и встретили хозяйки гостей. Илинэ спряталась за ближним к двери столбом и, пока мужчины приветствовали духа огня, незаметно выскользнула из юрты.

* * *Приведенный Сандалом молодой шаман Нивани родом был из северного племени ньгамендри, но нисколько не напоминал северян. Лицом тонок, черты мелковаты, глазаст и веки длинные, изогнутые, чуть ли не до висков достают. Олджуна дважды видела его в Эрги-Эн.

Вблизи рассматривать волшебника оказалось куда интереснее. В шапке он не нуждался – голову закрывала пышная копна волос. Каждая прядь была увита пестрым ремешком, а все вместе, наподобие короткой накидки, спускалось ниже пояса. Одежда чудная: вся в фигурных железках, цветной бахроме и лисьих хвостах. Вышивка из крашеной оленьей шерсти на обычном нагруднике, какой носят все ньгамендри и тонготы, напоминала грудину гагары. Урана высоко оценила работу, исполненную искусной швеей. Особое любопытство женщин вызвал прикрывающий живот медный идол с человечьим лицом. Вместо ушей у него торчали ладошки, проткнутые звериными костями.

Тимир одарил баджу одобрительным взглядом: расстаралась со скорым угощеньем. Пригласил гостей к столу. Присев на скамью, шаман приставил сбоку свой узорный посох. Весь в бубенцах, увенчанный круглым набалдашником, посох был обут в каповый сапожок.

Жрец по обыкновению говорил много и пространно, ньгамендри же отвечал на осторожные вопросы Тимира коротко. За столом он не засиделся. Допив чашку горячего масла, суховато кивнул Олджуне – благодарствую. Бросил в огонь что-то пахучее и, не спрашивая дозволения, прошагал к левому углу, где на высоких подушках полулежала старшая хозяйка.

Не по нраву пришлась кузнецу спокойная дерзость шамана. Пуще не глянулось, когда занавеску за собою задернул, дал понять – возбранен вход сюда третьему. «Это мужу-то!» – осерчал Тимир. Мгновенно и напрочь забылись последние весны, в которых Урана была для него как лишняя в юрте вещь. Он-то полагал, что долгогривый до вечера станет хвастать волшебными умениями, а едва падут сумерки, поспешит закрепить похвальбу камланием. Отменно выделанную кобылью шкуру, снега белее, для пляски его приготовили. А тут, нате-ка, все пошло не по задуманному. Неучтивый гость без уважения отнесся к старательной обходительности главного кузнеца. Новостей не поведал, а камлать, кажется, изначально не собирался…

Сандал шепнул о девятом шаманском уровне Нивани, и Тимир вспомнил, как однажды на торгах отказался выковать обереги молодому кудеснику. Так вот откуда его надменность! Тимир удержал всплеск гнева и не стал прислушиваться к тому, что делается за ровдужным прикрытием. С напускным вниманием повернулся к речистому Сандалу.

Э-э, да пусть чародей о чем угодно допрашивает Урану, что хочет с нею творит! Лишь бы вылечил. Главный кузнец не даст людям в скаредности себя уличить. Отдаст за лечение треть табуна, принадлежащего роду! Небось, тогда щедро умасленный ньгамендри заговорит по-другому. Друзья-родничи, зная гордую честность Тимира, не обвинят в вольности с общим достоянием. А он обменяет где-нибудь излишек изделий, не сбытый на неудачных торжищах, и с лихвой вернет долг аймаку…

Недолго пришлось кузнецу давить верткую злость, точно мышь в лабазе. Нивани с шумом отвел занавесь. Урана поймала свирепый взгляд мужа, сжалась в испуге. Оправила съехавший на плечо ворот платья… Впрямь, что ли, раздевал-трогал чужую бабу замысловатый шаман?! Лицо его было непроницаемо. Спокойно подтвердил яростные предположения супруга:

– Осмотрел я ее. Мелкие болезни возраста. Ничем особенным тело твоей жены не страдает. Вот только дух…

Проницательно глянул на смущенного кузнеца:

– Холодно духу. Но не обычный это холод, и только единственное на всем свете снадобье способно хворую на ноги поднять.

Тимир ждал, но Нивани больше ничего не добавил. Вместо дальнейших слов легонько стукнул в могучую грудь хозяина супротив сердца. Мол, неразумен ты, человек-мужчина, попробуй-ка сам смекнуть, о каком-таком снадобье речь я с тобою вел. При этом Тимиру почудилось, что медный идол с человечьим лицом осуждающе качнул кабарговой лопаткой, всунутой в дырку левой ручонки.

Кузнец подбородок вздернул, метнул в сторону тяжко:

– Врачевателей много на Орто. Послушаем, что другие скажут.

– Врачевателей много, – подтвердил Нивани, пряча в насмешливом кивке укоризну. – А снадобье – одно.

У Тимира достало выдержки молча упрек проглотить. Провожая гостей, поклоном ответил на всегдашнее пожелание благословенных дней. Изощрился выкинуть из головы кипучие видения-домыслы – бегающие по обнаженному телу жены блудливые руки. Не до ревности подзабытой было, когда гордость ломалась, будто пучок лучин через колено. Разве что треск не шел по округе! А лишь завернули чудодеи за ворота – дал волю гневу, хватил торбазом по гостевой скамье. И деревянная ножка долой, и свою поранил. Не впервой было пользоваться кузнецу собственным проверенным снадобьем – телесною болью душевную перебивать…

После, в кузню уйдя, попятным умом думал: чего уж там, ему ли не знать – от нелюбви пропадает Урана. Ишь, придумал, хитрец, – снадобье! А где возьмешь эту непритворную ласку-любовь, если годами сжигал ее в себе, день за днем, ночь за ночью, и до самого донца в уголь спалил?! Видать, теперь, как ни прятал неприязнь, как ни прикрывал, точно плешивый лысину, правда в глаза бросалась: глядите, люди добрые, едва я выношу старую женку рядом с собою! Или сама Урана невзначай пожалилась затейному человеку? Либо так, либо чересчур прозорливый попался шаман…

Вот это бесило больше всего. Усмотрел ли колдун, привычный запускать небрежные пальцы в души, что не на пустом месте взросла пышным цветом болезнь Ураны? Смог ли выведать долгогривый, как тяжко избывать обман подлой женщины, лгать-выкручиваться каждодневно?! Ведь которую весну главный кузнец кроит из своих угрюмых морщин безмятежную мину, чтобы в крепкой узде держать нравных ребят-ковалей! Не то молвят, задиристые: «Ты в своей семье спервоначалу разберись, хозяин сумрачный, прежде чем нас учить уму-разуму!»

Домм третьего вечера

С молотом рожденный

Отделив, как следовало, лошадей, парни отпустили поредевший косяк обратно и вернулись к расколу. Пригнали оставленных кобылиц в долину за готовые изгороди – кому жеребиться весной, кому отправляться к вечной весне. Уговорились на охоту вместе, пока стоит чернотропье, и поспешили к домашней еде и теплу.

Возвращаясь по кузнечной дороге на новом жеребчике, Атын приметил в стороне сестренку… которую давно уже сестрой не звал. Так же как изъял из речи обращение «матушка», он и словом не хотел упоминать о детском сродстве с Илинэ. Ибо никакой родней они друг другу не были.

Девушка шла по извилистой тропке у подножья склона, похожего на согнутые великанские колени. Исполинский торс горы в темных клочьях соснового леса вздымался к облакам. Илинэ, должно быть, приходила к Уране. Теперь торопилась к дому, куда другой стежкой ускакал Дьоллох. Беспечный брат не подозревал ни о своем ежедневном счастье лицезреть Илинэ, ни о тихой зависти Атына.

Когда-то Тимир отлучил сына от семьи кормилицы. Потом Атын научился не замечать отца, перестал обращать внимание на его запреты. Но уже сам старался не докучать близким частым посещеньем, чтобы не надсаживать сердце им и себе… И тут в него, в сердце, словно птичьим клювом кольнуло. Показалось, вот-вот вырвется из груди, раненое, и полетит за Илинэ, прошивая тропу строкой пламенеющих капель.

Атын легонько дернул повод. Дайир понемногу привык к командам, всхрапнул: не пойму, по какой дороге везти велишь? Придержав его, хозяин спешился, привязал к дереву: жди. Сам помчался перебежками от куста к кусту.

До Илинэ осталась всего двадцатка шагов, а парень застопорился. Что ж это он будто какого-то злыдня тайно выслеживает? Допрежь из-за насмешек близнеца не смел к ней приблизиться, но ведь отныне-то он свободен… Свободен! Атын расправил плечи и двинулся открыто.

Заячью шапку Илинэ несла в руке. На голове красовался праздничный весенний убор – девичий обруч с витыми подвесками. Хрустнул лед – наступила на мерзлую лужицу. Нагнулась, вглядываясь в смутное отражение. Косы собольего цвета и блеска землю мели. Что там видно-то, в выветренном белесом ледке? Самое бы время вручить припасенный подарок, да дома под подушкой остался…

У Олджуны был бронзовый отражатель лиц. Выменяла на росомашьи шкуры у кузнецов орхо на позапрошлом базаре. Летось, подолгу рассматривая эту круглую, похожую на боевой щит громоздкую вещь, Атын решил отлить свое глядельце. Маленькое, не больше ладони Илинэ.

Наследное умение подсказало смешать плавленую руду с горючей серой, щелочью, дробленым песком голубого небесного камня. Добавил серебряные опилки, олово пустил на подводку… Так родился первый кузнечный секрет из тех, что год за годом пуще прибавляться станут для передачи потомкам.

Вышедший после горения губчатый комок Атын истолок в пыль. Покрыл ею тонкую овальную пластинку – и снова в горн, мастеровому огню на пособленье. Разумное пламя отшлифовало, выгладило верхний слой, будто прозрачной водой окатило. Крепко схватилась вечерняя, с едва приметным сизым отливом водица, намертво пристыла к пластинке. Заглядывая в нее, как в светящийся изнутри, просвеченный закатом срез звонкого родника, Атын поначалу ладонь подставлял – прольется, чудилось. Что ни день, полировал кусочком мягкой замши. Гладкостью дивное глядельце сравнялось с гранями волшебного камня. А подарить Илинэ все повода не было. Вот бы сейчас! Но из мелькнувшей мысли о Сата неожиданно выцедилась причина для другого разговора.

– Илинэ!

Она обернулась, обрадовалась:

– Ой, вернулись вы! Значит, Дьоллох уже дома! Какие новости привезли?

Атын сторожко огляделся вокруг, даже вверх на гору посмотрел. На всякий случай… Засмеялся:

– Хорошая новость, гляжу, не в моей голове, а на твоей – вместо зимы весна пришла!

Илинэ натянула шапку поверх нарядного обруча, улыбнулась смущенно:

– Тетушки Ураны подарок.

Одергивая себя, чтобы не сразу выболтать задуманное, Атын потоптался рядом. Вопросов ждал. Илинэ тоже помалкивала. Он выдохнул первое, что на ум пришло:

– Красивая… Э-э, вещица, говорю, красивая. Наголовник этот.

Она кивнула. Стояли молча, словно тот, кто первый заговорит, получит щелбан в лоб. Раньше они так играли. Илинэ загляделась на синицу в ветках сосны. Забавная пичуга скакала вверх-вниз, как белка.

Атын покатывал ледышку носком торбаза. С большим интересом. Ни о чем говорить не хотелось и не моглось. Та, что всегда и всюду возникала перед мысленным взором, была в шаге от него. Он видел ее теплые лосиные торбаза и подол рыжей коровьей дохи. Выше взглянуть не решался.

Тело пробирала мелкая дрожь, хотя вроде не мерз. Простудился в горах или закралась особая хворь? У Дьоллоха нечто подобное случалось по весне от тополиного пуха: мокли глаза и нос… Ну, добро и на том, что из носу не течет, а то сморкаться при Илинэ неловко. Когда жили в одной юрте, все было ловко – и сморкался, и рыгнуть мог после сытной еды. По малости весен случалось ждать друг друга на задворках темными вечерами, если кому-то приспичит.

Но с некоторых пор время для Атына разбилось на «прежде» и «теперь». В прежнем времени он не ценил близости к Илинэ. Он просто любил и жалел маленькую сестренку. Обыкновенную, как солнце, дыхание, сон, смех. Атын тогда много дорогого не замечал. Теперешнее время отдалило Илинэ, сделало ее взрослой и красивой. Открыло в ней нечто, чему он не знал названия. Если б Дьоллох, словесный искусник, узрел сестрицу глазами Атына, он бы точно сказал, что это. Из-за чего солнце, дыхание, сон, смех… в общем все, что необходимо для жизни, становится немилым без Илинэ.

Потешная пташка поскакала и улетела.

– Ты почему домой не идешь? – спросила девушка.

– Вот и проиграла, – весело откликнулся Атын и откинул в сторону надоевшую ледышку.

Илинэ смешливо охнула – вспомнила старую игру. Зажмурилась, подставляя лоб, как в детстве:

– Ладно, давай щелбан, только не больно!

Атын поднял руку и остановился…

– Ну же, скорей! – Илинэ с закрытыми глазами подпрыгнула в нетерпении.

Замерев, он смотрел на ее лицо с сомкнутыми веками и упругим ртом. Оно едва ли не каждую ночь выплывало к нему из туманного воздуха грез. Большое, как Скала Удаганки, лицо подвигалось ближе и ближе, становясь все меньше, пока не умещалось в чаше его ладоней. Голубоватая тень от ресниц бахромой лежала на щеках, губы складывались в дразнящую улыбку. Он привлекал к себе податливое лицо Илинэ, выдергивал ее всю из лохмотьев белесого марева и целовал, целовал… целовал…

Она открыла глаза. В черных донцах зрачков вспыхнул испуг:

– Что с тобой?

– Ничего, – Атын заторопился, перебивая слишком громкий стук сердца и опасные грезы, готовые вырваться в явь. – Сказать хочу…

– О чем?

– О своем Сата.

– О Сата? – лицо ее вытянулось, а глаза, напротив, округлились. – О волшебном камне?! Он есть у тебя – это правда?

Вместо ответа Атын сунул руку себе под ворот. Думал развязать шнур, но все не мог нашарить узелок и, разозлясь, сильно дернул. На оголенной шее, словно след от чиркнувшего острия батаса, загорелась узкая багровая полоса. Шнурок порвался.

Илинэ отшатнулась. На миг ей померещилось, что Атын собрался выдрать из груди свое сердце – такое резкое, полное неистовой решимости движение сделала его рука. Кулак расправился. В ладони оказался шитый из мягкой кожи кошель из-под огнива.

– Он здесь.

Атын простер руку и вынудил Илинэ отшагнуть дальше. Взгляд его был напряженным и незнакомым, совсем не братним. В уголках рта крылась странная усмешка. Она делала Атына высокомернее и старше.

Так смотрел на Илинэ долговязый Кинтей. Наглые глаза его цеплялись за лицо и шею, как липкие лапки черно-зеленых мух… Бр-р! От этого взгляда возникало желание отмыться.