Полная версия

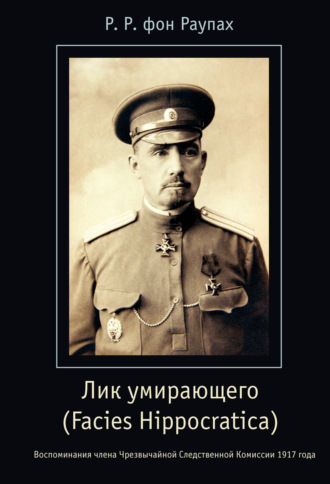

Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года

К этому доносу, ставшему краеугольным камнем обвинения Рубинштейна в предательстве, было затем пристегнуто другое, еще более фантастическое. В расследовании генерала Батюшина имелась карта полесских железных дорог, вдоль которых цветным карандашом были отмечены огромные лесные площади, будто бы купленные Рубинштейном через подставных лиц, еще до войны. В этих лесах по указанию германского генеральского штаба Рубинштейном были проведены дороги, направляющиеся либо к водным переправам, либо к узловым станциям железных дорог. Этой, сделанной еще будто бы до войны, предварительной работой и объяснялся быстрый и успешный захват немцами всей губернии.

Казалось, одного здравого смысла было совершенно достаточно для понимания, что если по извлеченным у наших раненых пулям представлялось возможным определить, что неприятель стреляет образцом Кутевого, то какая же надобность была немцам покупать у Рубинштейна тот «брелок», который мы сами посылали им в несметном количестве и притом совершенно бесплатно? Если сведения о скупке Рубинштейном до войны целых земельных площадей оказывалось невозможным проверить ввиду захвата всей этой местности немцами, то спрашивается, на чем же эти сведения основывались? И несмотря на такие до очевидности простые соображения для расследования этих анекдотов была составлена целая комиссия с генералом Батюшиным во главе. Комиссия эта проработала почти год и собрала обвинительный материал в несколько томов.

Военно-полевому суду Рубинштейн предан быть не мог, передаче же дела общему суду должно было предшествовать формальное предварительное следствие, производство которого лежало на судебных властях Петербургского округа.

Прокурором петербургской судебной палаты был в то время сенатор С. Завадский32. Передавая свои впечатления по делу Рубинштейна, он между прочим рассказывает и о беседах с генералом Батюшиным. Беседы эти очевидно привели генерала к убеждению, что предварительное следствие, произведенное под наблюдением такого прокурора-законника, желательных для высшего командования результатов дать не может. Было потому испрошено особое Высочайшее повеление, которым вопреки законам все дело передавалось не имевшим к нему решительно никакого отношения: судебному следователю Варшавского окружного суда Матвееву33 и прокурору того же суда Жижину34. От вызванных в Петербург специалистов по делам «о предателях» Рубинштейна спасла революция.

После восьмимесячного тюремного заключения он был освобожден, а его место в тюрьме занял генерал Батюшин и свидетель, мною допрошенный, давал показания о его служебных подлогах. Встречая Рубинштейна в коридорах Зимнего Дворца, я все собирался с ним познакомиться, чтобы подробно расспросить обо всех обстоятельствах дела, но в одно из своих посещений канцелярии он держал себя так непринужденно, что от осуществления этого намерения пришлось отказаться.

Таким же скверным анекдотом звучит и дело некоего Пеца. Будучи прекрасным ездоком, Пец давал уроки верховой езды артистке Лерма, за которой в то время усиленно ухаживал известный авантюрист Манасевич-Мануйлов35, имевший большие связи при дворе и в высшем петербургском обществе.

Молодой берейтор не дремал, и хорошенькая артистка скоро стала радовать его успехами уже не только в качестве наездницы, но еще и в другой области, для стареющего сатира Манасевича уже вовсе нежелательной. Рассказывая о своих переживаниях министру внутренних дел Хвостову37, Манасевич рыдал в его кабинете как ребенок и умолял министра избавить его от опасного конкурента. Хвостов согласился, обязав Манасевича за эту услугу впредь служить полностью его интересам. Молодой Пец был арестован политической полицией, и комиссия генерала Батюшина возбудила против него дело по обвинению в сбыте лошадей в Германию путем транспортирования их через Швецию.

Исчерпав все средства к освобождению сына, отец Пеца по совету адвоката, не выждав результатов расследования генерала Батюшина, возбудил от имени сына судебное дело по обвинению Манасевича-Мануйлова в клевете. Возможность скандального процесса побудила Хвостова спешно ликвидировать дело, и Пец был освобожден, однако, под категорическим условием прекратить свои поездки в Финляндию, где у Лерма была собственная дача.

Избавившись от конкурента, Манасевич поставленного ему Хвостовым условия, конечно, не исполнил, и вместе с кружком митрополита Питирима38, действовавшим через Распутина, способствовал назначению на пост премьера не его, Хвостова, а Штюрмера.

* * *Возникал в Чрезвычайной Следственной комиссии так же вопрос о предании суду покойного Императора и Императрицы39. Я лично никакого касательства к нему не имел и об этих намерениях сообщаю по изданным воспоминаниям товарища председателя комиссии сенатора Завадского, ее, к общему огорчению, очень скоро оставившего. По его рассказу, председатель комиссии адвокат Муравьев считал правдоподобными все сплетни о намерении Царя открыть фронт немцам и допускал возможность сообщения Царицей Вильгельму40 сведений о движении русских войск.

Сноситься с Германией Императрица могла только по датскому кабелю. При расследовании, однако, оказалось, что кабель этот перерезали сами немцы, а когда он был нами исправлен, то испортили его вторично. Так как по перерезанному кабелю ничего не переговоришь, и кроме того, немцы не перерезали бы кабеля, если бы он оказывал такую важную службу, то вздорность этого предположения стала слишком очевидной. Однако, пишет сенатор Завадский, кабелем дело не ограничилось. В одной из газет появился ряд телеграмм за подписью «Алиса» с зашифрованными местами отправления и назначения. Содержание этих телеграмм, указывавших на измену Государыни, побудило Муравьева немедленно возбудить предварительное следствие. Опытный и честный следователь без труда, конечно, установил грубейшую подделку. Оказалось, что сотрудник газеты за коробку конфет уговорил телеграфистку доставить ему какой-нибудь из ряда вон выходящий сенсационный материал. Девица сфабриковала телеграммы, но на допросе у следователя растерялась и созналась в подделке. Подделка была очевидной еще и потому, что номера телеграмм не соответствовали номерам того почтового отделения, из которого они отправлялись и еще более тем, что зашифровать места отправления и назначения вообще невозможно. Несмотря, однако, на это, когда барышня взяла впоследствии свое сознание назад, Муравьев сделал попытку снова возбудить это дело.

В конце августа я был назначен членом Чрезвычайной Следственной Комиссии по делу о Верховном Главнокомандующем генерале Корнилове и из комиссии по делам министров вышел.

Оглядываясь умственным взором на почти полугодовое пребывание в здании Зимнего Дворца, я должен признать свою деятельность там бесполезной. В президиум комиссии я не входил, и потому говорить о ее работе так сказать en block41 не могу. Знаю только, что как я, так и другие мои сослуживцы, тонули в бумажных морях разного рода ведомств, разыскивая в них преступления, совершенные их прежними руководителями. А руководители ожидали результатов этих поисков в каменных мешках Петропавловской крепости, куда их заключили пришедшие к власти проповедники «законности и свободы». Большевики отбросили лицемерие холопствующих сенаторов, и уже без всяких судов и следственных комиссий попросту этих стариков расстреляли.

Кратковременный товарищ председателя, сенатор Завадский в своих воспоминаниях огорченно замечает: «Я успел убедиться, что неуважением к суду грешат у нас в России не только правые, но не меньше их и левые (я не говорю об исключениях, насчитывавшихся, пожалуй, только десятками), те и другие видят в суде не суперарбитра, а port-voix42».

Живой иллюстрацией этого впечатления, высказанного, впрочем, в очень мягкой форме, является совершенно беспримерное в судебных анналах дело военного министра Сухомлинова.

II. Процессы о предательстве

Наши военные неудачи и дела об измене. – Дело поручика Чекалина. – Обвинения военного министра Сухомлинова в бездействии власти, подкомиссия сенатора Постникова. – Жандармский полковник Мясоедов, его служба у военного министра Сухомлинова. – Обвинение депутата Гучкова и уход Мясоедова в отставку. – Военно-полевой суд над Мясоедовым в 1915 году, его казнь. – Дело о преступном сообществе полковника Иванова и других. – Обвинение генерала Сухомлинова в предательстве, суд над ним. – Оценка приговора.

Причин наших неудач в европейской войне было, конечно, много, но главнейшими из них все же следует считать бездарность высшего командного состава и культурную отсталость страны.

После гибели армии Самсонова42 под Танненбергом и Сиверса43 в Восточной Пруссии, последовавших в первое полугодие войны, когда войска наши были в превосходном состоянии, численностью во много раз превосходили неприятеля и не испытывали еще недостатка в оружии и снарядах, – виновность руководителей стала очевидной и для неспециалистов. Ошеломленному обществу, наивно поверившему хвастливому обещанию фон Ренненкампфа позволить отрубить себе руку, если Берлин не будет им взят до Рождества, приходилось давать объяснения. Они были найдены в деятельности «предателей», и процессы об измене волной стали разливаться из Ставки после каждой крупной военной неудачи. Затем эта своеобразная эпидемия временно стихала и вновь вспыхивала при следующей катастрофе.

От клеветы этой не был застрахован никто, даже такие люди высшего света, как графиня Клейнмихель44 и безупречный гвардейский офицер, бывший наш агент в Германии граф Ностиц45. Дошло до того, что лидер конституционно-демократической партии профессор Милюков46 в речи, произнесенной 1-го ноября 1916 года в Государственной Думе, совершенно недвусмысленно намекнул на государственное предательство со стороны Императрицы Александры Федоровны. Искусственно создавалось общее убеждение, что высший командный состав с Великим Князем Николаем Николаевичем и его начальником штаба генералом Янушкевичем47 во главе не могли быть ответственными за неудачи, когда их окружала измена и предательство. Таких лиц, как следователи Матвеев, Кочубинский, прокурор Жижин, жандармский полковник Заварницкий и ротмистр Фиотин, которые ради повышения по службе или получения вне очереди ордена создавали дела, оканчивавшиеся для их жертв виселицей и только в редких случаях каторгой, – было множество. Злоупотребления военно-полевыми судами, эти дела рассматривавшими, было такое, что Временное Правительство оказалось вынужденным законом 13 июня 1917 года предоставить право всем осужденным ими лицам и их родственникам просить о пересмотре этих дел.

Вопрос о неподготовленности армии был сложнее. Причины его лежали в общей системе, в экономике страны и ее отсталости.

Действительными виновниками были потому те, которые, зная эти причины, втянули страну в войну. Но искупительная жертва должна была быть найдена и здесь, и ею стал военный министр Сухомлинов. Что выбор пал именно на него, было, конечно, естественно, так как для не разбиравшейся в сложности явлений массы, военного министра легче всего было сделать единственным виновником всех грехов, но выбор оказался особенно подходящим еще и потому, что сам Сухомлинов еще до войны насытил общественную почву большим к себе недоброжелательством. Причина такого к нему отношения заключалась в нашумевшем бракоразводном процессе, который старый генерал затеял, чтобы жениться на молоденькой жене некоего Бутовича48.

По условиям того времени расторжение брака допускалось лишь по четырем поводам, из которых практическое значение имел лишь один – доказанное прелюбодеяние. Для признания «доказанности» консисторский суд требовал показания очевидцев. Отсюда неизбежные во всех бракоразводных делах лжесвидетели, а в тех случаях, когда одна их сторон на развод не соглашалась, старания специалистов по этого рода делам провоцировать прелюбодеяние.

По-видимому, подобного рода меры принимались и в отношении Бутовича, по крайней мере, печать того времени постоянно сообщала сенсационные известия о травле его высокопоставленным и безответственным министром.

На то, что эти обвинения были не без основания, указывало много обстоятельств, и, между прочим, расторжение брака Бутовича в порядке Высочайшего повеления, незаконно испрошенного министром юстиции Щегловитым. Подобного рода дела были в быту довоенной России, и потому особого негодования ни в ком не вызывали, но либеральная печать и общественность, неизменно стоявшая в оппозиции всякой власти вообще, широко использовала этот случай, чтобы сделать имя Сухомлинова одиозным.

Тучи над его головой, начавшие собираться уже в первое полугодие войны, сгущались с каждой уступкой немцам нашей территории. В 1915 году имя его как виновника этих неудач, вызванных недостатком оружия и снаряжения, стало повторяться уже с такой настойчивостью, что в июне 1915-го года Царь, вопреки своему желанию, Сухомлинова с поста военного министра уволил.

Вынужденный после оставления службы освободить казенное помещение, Сухомлинов переехал в предложенную ему квартиру художника Валентини49. Предложение это исходило от сожительницы Валентини, русской немки, которая как дальняя родственница жены Сухомлинова, хотела предоставлением своей квартиры облегчить им возможность исподволь и не спеша подыскать себе подходящее помещение. Самого Валентини в Петербурге не было, как германский подданный он с объявлением войны из России уехал. Квартира пустовала, и Сухомлинов предложением воспользовался.

Художник Валентини за многие годы пребывания в России совершенно обрусел. Сожительница его жила в Петербурге с детства. Никогда и ни у кого это гражданское супружество никаких подозрений не вызывало.

Когда в 1916-м году создавался процесс об измене военного министра, Валентини и его сожительница были заподозрены в шпионаже, а переезд на их квартиру Сухомлинова стал истолковываться как его причастность к нему. Нелепость подобного предположения должна была быть очевидной всякому здравомыслящему человеку. Военный министр-шпион, имея полную возможность вести себя скромно и прятать свои связи с соучастниками, открыто поселяется в квартире германского шпиона, чем, не содействуя ни в каком отношении шпионажу, он без всякой надобности подвергает свою организацию риску быть обнаруженным. Вероятно, это соображение и полная невозможность найти хоть какие-нибудь обличавшие Валентини и его сожительницу данные, и помешали включить этот эпизод в обвинительный акт, но он передавался из уст в уста и всегда с категорическим утверждением бесспорности преступного факта, использовать который препятствовала лишь невозможность добыть прямые улики.

В апреле 1916-го года, т. е. более полугода спустя после того, как Сухомлинов переехал на собственную квартиру, у него был внезапно произведен обыск. Он не дал, конечно, никаких результатов, но бывший военный министр был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Туда же впоследствии была посажена и его жена.

Когда по Высочайшему повелению состоялось назначение особой комиссии для расследования причин недостатка боевого снаряжения, главный военный прокурор генерал Макаренко50 вызвал меня в Петербург и сообщил приблизительно следующее: «Председателем комиссии по делу генерала Сухомлинова назначен восьмидесятидвухлетний генерал Петров51.

Вступая в девятый десяток жизни люди часто проявляют признаки детства, но особенность детей этого рода заключается в том, что «вундеркиндов» среди них не бывает никогда.

Поэтому, и так как Сухомлиновское дело, несомненно, станет предметом судебного разбирательства, то в состав следственной комиссии желательно включить лицо военно-судебного ведомства, знакомое с военными порядками и знающее военные законы. Прося меня добиться назначения такого лица, генерал Сухомлинов указал на Вас, как на желательного для него кандидата».

Вспоминаю этот разговор потому, что единственная беседа моя с военным министром Сухомлиновым сопровождалась не злобными, правда, но все же язвительными с его стороны насмешками по поводу сделанного мною тогда в его служебном кабинете доклада. Три года спустя то, над чем смеялся Сухомлиновминистр, побудило Сухомлинова-обвиняемого искать моего участия в расследование собственного дела.

Решаясь рассказать об этом совершенно необычном вызове военного следователя в служебный кабинет военного министра, я надеюсь, что вводный эпизод этот не отвлечет внимания читателя от основной темы и не нарушит последовательность в ее изложении.

* * *В конце июня 1913-го года находившийся в лагере под городом Вильманстрандом командир армейского корпуса52 получил писанное на машинке анонимное письмо. В письме этом сообщалось, что по приложенной к нему квитанции в камере для хранения ручного багажа в Гельсингфорсе будет пакет, содержащий секретные мобилизационные дела и несколько сот секретных карт. До сих пор, писал автор, такого рода секретные документы по их использовании возвращались в те части, из которых получались. На этот же раз соблюдение такого рода порядка оказалось невозможным, ввиду экстренного вызова в Берлин. Поэтому часть секретных документов, которые, как использованные, не нужны, возвращается, другая, сфотографировать которую не было времени, изъята из дела, а одно мобилизационное дело увозится в Берлин полностью. Далее сообщалось, что разведка и получение секретных мобилизационных дел из военных учреждений настолько хорошо организована, что все попытки к раскрытию и искоренению этой деятельности будут совершенно бесполезны.

Письмо имело бланк: «Отдел тайной разведки германского генерального большого штаба», и подпись: «Агент германского генерального большого штаба N».

По приложенной квитанции из камеры для хранения ручного багажа действительно были выданы два пакета, состоявшие из целого ряда мобилизационных дел, документов и множества секретных карт.

Случай этот произвел в Петербурге огромный переполох. По приказанию командующего войсками Великого Князя Николая Николаевича и военного министра Сухомлинова расследование этого дела было поручено не военному следователю, а особому контрразведочному отделению, состоявшему из чинов жандармской политической полиции и находившемуся в ведении и подчинении военного министра. Результаты произведенного этим отделением расследования были изложены в особом постановлении и в общих чертах сводились к следующему вымыслу:

«В 1913-м году в город Гельсингфорс будто бы приехал и поступил там на службу конторщиком поручик гвардейского Императора Вильгельма полка Ганс фон Бенке. Офицер этот будто бы специально поселился в Финляндии в целях шпионажа, вошел в сношение с целым рядом проживающих в Гельсингфорсе лиц, в том числе и корреспондентов «Нового Времени»53 Гриневским, оказавшимся евреем Иоселем Гинсбургом. При участии этого Гинсбурга поручик Бенке завязал сношения с нижними чинами гарнизона, одним из которых, уволенным в запас армии писарем Веселовым и было совершено похищение документов из мобилизационного шкафа одного из финляндских стрелковых полков. Похищенные дела и документы, связанные в один пакет и завернутые в желтую бумагу, поручик Бенке 10-го мая 1913 года около 11-и часов утра сдал на отходивший в Германию пароход.

Содержание этого секретного материала оказалось, однако, настолько важным, что германский генеральный штаб потребовал немедленного выезда в Германию самого Бенке, для дачи необходимых объяснений. Вынужденный спешно выехать в Германию 21-го мая, Бенке поручил Гинсбургу возвратить документы обычным порядком, но Гинсбург поручения этого не исполнил и стал распорядителем полученных секретных материалов, использовав их как орудие мести в отношении некоторых офицеров-антисемитов. С этой целью он приказал своему сотруднику писарю Веселову переписать на машинке составленное им анонимное письмо, сдал мобилизационные дела в камеру для хранения ручного багажа и, приложив квитанцию к анонимному письму, отослать последнее командиру корпуса. Так как вслед за Бенке из Финляндии уехал и еврей Гинсбург, а писарь Веселов был уже в запасе, то германскую шпионскую организацию в Финляндии в настоящее время следует считать ликвидированной».

Это расследование, состоявшее из собранных в объемистом томе показаний разного рода агентов и наблюдателей, было передано мне для привлечения к ответственности офицера, заведовавшего мобилизационной частью, по обвинению в небрежном хранении вверенных ему секретных дел.

При осмотре полученных из камеры ручного багажа документов оказалось, что на многих из них имелись сделанные цветным карандашом отметки, вопросительные и восклицательные знаки. Страницы, заключавшие самые секретные документы были грубо вырваны, на некоторых документах отмечались сокращенные названия тех частей, которым они принадлежали, например: 2.F.S.R. (2-й финл. стрелк. полк). Часто попадалась отметка «Voll» (полно).

Эти грубо вырванные страницы, кричащие отметки цветным карандашом, которые не могли незамеченными, что исключало для шпиона получение новых, безграмотно написанное слово «Vol» (слово пишется через два «l»), отметки 2F.S.R. и 3F.S.R., написанные, по-видимому, лицом, к немецкому языку непривычным, ибо одни буквы были латинские, другие готические, русская буква «т», прибавленная к одному арифметическому подсчету (тысяч), – все эти данные приводили к заключению, что похищение документов было совершено не агентом германской разведки, и что оно не имело целью передачи секретов нашей мобилизации иностранной державе.

Вывод этот подтверждался и самим фактом присылки командиру корпуса анонимного письма. Такой поступок со стороны германского шпиона был бы просто нелепостью. Предположению же, что это письмо составил и поручил переписать писарю Веселову посредник шпиона, еврей Гинсбург, противоречило то, что письмо было отправлено 30 июня 1913-го года, то есть через три месяца после увольнения этого писаря в запас армии. И письмо, и бьющие в глаза отметки на документах, и вырванные страницы – все это определенно указывало на стремление произвести эффект, обратить особое внимание, то есть на действия, для шпиона совершенно нецелесообразные.

В созданной фантазией разведочного отделения картине одно указание представлялось, однако, заслуживающим внимания. Это было утверждение, что мотивом к посылке письма была месть. Действительно, если похититель не имел ввиду передачи секретных документов иностранной державе, то какие же побуждения могли им руководить, кроме желания причинить кому-то неприятность? Так как лицом, ответственным в первую голову, являлся заведовавший похищенными документами поручик Тимофеев, то расследование дела я и начал с выяснения его отношений со своими сослуживцами. Взаимоотношения офицеров в полку всем, конечно, хорошо известны, а потому узнав без труда, что у поручика Тимофеева имеется два недоброжелателя, я их обоих прикомандировал к себе, поручив помогать при разборке и проверке мобилизационных дел. Очень скоро один из них, Чекалин, стал себя обнаруживать. Я заметил, что он разыскивает и старается занести в протокол не только упущения Тимофеева, но и такие мелочи, которые никакого значения не имеют и с легкостью могли бы быть тут же исправлены. Моя снисходительность в таких случаях вызывала с его стороны стремление ее обойти. Для этого он прибегал к самым разнообразным мерам и делал это с таким отсутствием выдержки, что личная его заинтересованность в деле становилась несомненной.

В конце октября командир корпуса получил второе письмо. Также как и первое, оно было анонимное, но писалось уже от имени писарей полка. Они прямо указывали на поручика Тимофеева, как на виновника похищения и продажи немцам документов. Категорически требуя немедленного его ареста, они угрожали в противном случае огласить дело в газетах и Государственной Думе.

На то, что автором обоих анонимных писем было одно и тоже лицо, указывало не только сходство стилей, но совершенно одинаковые орфографические ошибки. Передачу мне этого письма я умышленно скрыл и стал ожидать дальнейших с его стороны действий.

Расчет этот оказался правильным, и в ноябре Чекалин принес в канцелярию полка номер газеты «Новое Время», в котором сообщалось, что финляндцы с помощью офицера-предателя, выкрали планы наших мобилизаций, и отправив снятые с них копии в Берлин, вернули дела в полк. При этом отмечалось, что виновник этих возмутительных дел гуляет на свободе.

К сожалению, офицер, получавший из камеры багажа пакет, не отметил дня выдачи квитанции. Пришлось пересмотреть целые мешки со всеми квитанциями, выданными за май и июнь месяцы. Огромная работа эта, к счастью, увенчалась успехом, и день сдачи пакета был определен. Это было 27-го мая 1913-го года. В этот день из всех офицеров полка, находившегося в лагерях, в Гельсингфорсе был только Чекалин. При помощи фотографической экспертизы шрифта были найдены машины, на которых писались первое и второе анонимные письма. При этом оказалось, что машиной со шрифтом первого письма Чекалин пользовался за несколько дней до его сдачи на почту, а на второй он писал вечером накануне того дня, когда командир корпуса получил второе анонимное письмо. Каллиграфическая экспертиза цифр в похищенных документах признала полное сходство их с почерком Чекалина. Ко всему этому добавилось еще одно обстоятельство: ссылаясь на свои труды по проверке со мной мобилизационной части, Чекалин дважды просил командира полка назначить его заведующим ею.