Полная версия

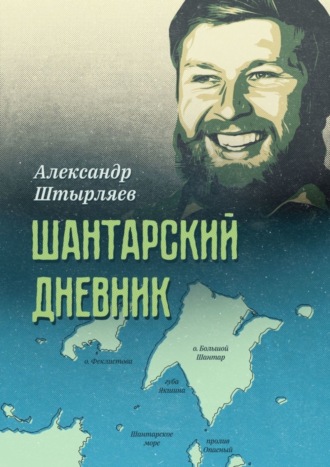

Шантарский дневник

У кекура волнение сильнее – можно было наблюдать множество микроводоворотов. Когда вода попадала в небольшие гроты, вымытые штормами в скалах, то раздавался гул, напоминавший грохот далеких взрывов. Солидные льдины нехотя переваливались с боку на бок на невысоких волнах…

Солнце уже подходило к горизонту. На поверхности моря образовалась дорожка от предзакатных солнечных лучей. Она напоминала ночную лунную дорожку, но была значительно шире и ярче.

Я наслаждался приятным одиночеством, сидя на краю обрыва рядом с шелестящим морем. Хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать. Было такое состояние, какое часто бывает у курортников, когда лежишь где-нибудь в Хосте или Адлере на таком же галечном берегу. Море ласково щекочет пятки. Голова слегка кружится от чистого морского воздуха. И в эти минуты никакие заботы не тревожат тебя… Но на Черном море это возможно только ранним-ранним утром, когда основная масса отдыхающих еще спит в душных каморках, которые с трудом и за немалые деньги им удалось снять у предприимчивых местных жителей. К десяти утра пляж не узнать: рокота моря не слышно, берег сплошь покрыт телами различных размеров, зонтиками, арбузной кожурой, абрикосовыми косточками, надувными матрасами, простынями и т. д. Голосистые бабушки, как наседки, охраняют своих внуков и внучек, запрещая им плескаться в море. Вода у берега желтеет – вероятно, от смытого загара с тел сотен купающихся…

Все это я припомнил со своего первого отпуска, когда молодым рабочим, оператором прокатного стана 2500 Магнитогорского металлургического комбината, впервые дикарем полетел знакомиться с морем, и именно в Адлер и Хосту. Вот как это было.

Это был сентябрь 1964 года. Бархатный сезон, Адлер. Из Магнитогорска самолет прилетел в полночь. Оставив чемодан с вещами в ночлежке аэропорта, бегу впервые увидеться с морем. Еще в самолете познакомился со стюардессой, которая обещала показать мне, где оно находится, это море. Оказалось, совсем рядом с аэропортом.

Ночь была светлая, лунная. Вода как парное молоко. Море светилось мириадами зеленых точек. Всплеснешь руками, а с них стекает светящаяся вода. Позднее я узнал, что это светятся жгутиковые водоросли. Тогда меня это просто восхитило.

Заплыли мы очень далеко. Берег в темноте стал не виден. Плыли обратно, ориентируясь на плеск прибоя. На берегу около наших вещей поджидали трое пограничников с собакой. Оказывается, что здесь погранзона и купаться ночью запрещено. А документы мои остались в чемодане. Если бы не девушка, имя которой я, к сожалению, не запомнил, то пришлось бы мне половину отпуска доказывать, что я не шпион. Оказалось, что ребята-погранцы давно знают эту стюардессу в лицо. В общем, нас великодушно отпустили. Мы поспешили в аэропорт. Стюардесса должна утром возвращаться в Магнитогорск.

Вот так состоялась моя первая встреча с морем. С тех пор я им и заболел.

Охотское море совсем другое. Да еще на островах. В хорошую погоду здесь можно даже позагорать. Но купание только на сильного любителя: забежал по пояс, присел и… бегом на берег. Вода всего два градуса. Воздух слишком свеж: в июле, наверное, без телогреек будет не обойтись. Но зато это дикая стихия – необузданная, без каких-либо комфортов. В этом есть своя прелесть. Ну, я немного отвлекся.

В этот вечер мы поужинали гороховым супом с олениной. Вкусно! Жаль только, что у нас заканчивается хлеб. На горизонте, где полоса льдов граничит с открытой водой, в этот вечер в бинокль мы наблюдали всплывшую подводную лодку. Да, вероятно тяжко приходится подводникам в студеном Охотском море.

В бухте Известковой.

Вид на Известковые скалы сверху.

Скромное наше жилье.

Делят шкуру убитого медведя.

Природные изваяния в мраморе.

Только вертолет может долететь.

А олени лучше…

Геологи работяги.

Ночью снова заморосил дождь, подул сильный норд-ост. Сразу похолодало. До одиннадцати часов просидели в палатке. На сегодня мы планировали сделать разрез береговых обнажений, но дождь не позволял работать. Часа в четыре дня я попытался пробраться на западные уступы, что лежат ближе к известнякам. Время максимального отлива: вода в море понизилась метра на два. Там, где я раньше не мог пройти в болотных сапогах, сейчас можно было спокойно шагать в кедах. 25 июня.

На гальке остались дары с морского дна: обломки крабов, морские звезды, раковины брюхоногих и пластинчато-жаберных моллюсков, очень много «колпачков» балянусов, офиуры различных расцветок со змееподобными щупальцами, ярко-зеленые длинные листья морской капусты – ламинарии и т. д.

Удалось добраться только до первой бухты. Дальше скалы были отвесные, а иногда спускались к воде под отрицательным углом. Под скалами стоять опасно – сильным ветром могло снести любой камень с двухсотметровой высоты. Таких камней лежало много у подножья уступа. Глубина в бухте не превышала шесть метров. Но вода была мутной – сказывалось влияние ветра, который перемешивал воду и битый лед.

Возвращаясь назад, я увидел у кекура Володю и Алика. Они, по-видимому, все-таки решили тянуть разрез. Я пустился их догонять. Отлив дал мне возможность обойти кекур со стороны моря, а ребята полезли вверх по осыпи. Но за кекуром их не оказалось. Я подумал, что они направились в лагерь, и тоже решил вернуться. На лайде уже было неприятно находиться: ветер пронизывал до костей, руки коченели на воздухе. Ребят я увидел уже у второго кекура. Когда я их догнал, они начинали описывать береговые обнажения и вести разрез, прослушивая радиометром радиоактивность горных пород.

Ветер не унимался. Можно было подумать, что это не начало лета, а начало зимы. На льдинах стали появляться нерпы. Володя выстрелил из карабина. Но полакомиться нерпичьей печенкой нам было не суждено: пятнистые ларги быстро скатились со льдины и исчезли в глубине.

Километр разреза мы тянули около трех часов. Замеряли углы падения и простирания различных горных пород. Фиксировали контакты магматических и эффузивных пород. Отбирали образцы. Проследили несколько микротектонических сдвигов. Отлично просматривались, просто как в учебниках, так называемые зеркала скольжения по местам сдвигов одних пород по другим.

Вернулись к палатке. Я пытался разжечь костер, но пальцы на руках невозможно было разжать – так они замерзли.

Наспех поужинав, мы забрались в палатку, залезли в спальные мешки и стали слушать «Спидолу». Но приемник при таком ветре отказывался нас развлекать. Брезентовая крыша надувалась парусом, грозя улететь в море. Вдобавок к ветру и морозу вскоре пошел постоянно нас сопровождающий дождь. Под его шум мы и заснули.

Утром я проснулся от грохота. Шума нашего ручья не слышно – все заглушал гром прибоя, который перемещал тонны валунно-галечных отложений на пляж и обратно. Мне эта канонада напоминала работу прокатного стана. В школьные годы дома, в Тирляне, я часто останавливался ночью на улице поселка и слушал, как работает наш листопрокатный завод – «прокатка», так все его называли. Слышно, как падает на рольганг заготовка – «сутунка» (металлургическое название «сляба»), как стучит клеть, когда под валки попадает раскаленная болванка. Это люди боролись с металлом и побеждали его. Руками и по́том этих людей из бесформенного куска железной руды плавилась сталь, прокатывались листы кровельного железа, рельсы, трубы и т. д. 26 июня.

Вспомнилась прежняя работа до поступления в университет. Мне необходимо было где-то работать в Одессе, чтобы не возвращаться в Магнитогорск, откуда я уехал поступать в Одесскую мореходку. Там уже учился мой товарищ Анатолий Белименко. С поступлением я опоздал, пришлось устраиваться на завод им. Дзержинского, что на Пересыпи. Там я около года трудился в листопрокатном цехе, аналогичном Тирлянской «прокатке», в качестве дублировщика. Это когда складываешь раскаленные листы, только что вышедшие из-под валков, по парам, тянешь их клещами в механический дублер, который сгибает их пополам, и затем получившийся пакет затаскиваешь на транспортер. Этот пакет поступает снова в нагревательную печь, где раскаляется до красноты. Затем пакет вновь поступает к прокатным валкам, где вальцовщик, орудуя клещами, вручную сует его между валков. Пакет за клетью подхватывает помощник вальцовщика и по верхнему валку передает его снова первому. Так изменением зазора между валками достигается требуемая толщина кровельного листа. Задача дублировщика – вовремя поймать клещами пару раскаленных листов, разъединить их (подорвать, чтобы они не склеились), наступая на нижний лист носком обитого железом ботинка, выровнять и сложить их в дублере вдвое, затем отправить на рольганг для доставки в печь.

Пятнадцать минут работаешь, столько же отдыхаешь. За время отдыха пакеты доходят до кондиции в валках прокатной клети благодаря действиям вальцовщика и его помощника. Затем пакеты обрезаются на гильотинных ножницах с торцов и по бокам. В пакете получается четыре листа. Но они часто бывают склеенными, так как прокатывались сильно разогретыми. Их разъединяют специальными стальными тяжелыми ножами вручную. Специальность эта в прокатном цехе так и называется – раздирщик. Об этом можно долго рассказывать, но видимо, уже в других дневниках…

А пока мы слушали этот мощный рев бушующего моря и долго не решались покинуть спальные мешки.

Наконец я выскочил на пять минут из палатки в кедах на босу ногу. Море неузнаваемо изменилось. Оно стало пепельно-серым. Лайда завалена огромными глыбами льда. Брызги от прибоя долетали до скальных обрывов. Над морем и горами висел тяжелый серый туман. С неба сыпался то ли снег, то ли мелкий дождь. Температура воздуха не превышала ноля градусов. Пришлось спешно возвращаться в палатку. Алик принес нам завтрак прямо «в постель». Напились крепкого чая и снова на боковую.

Продуктов у нас осталось только на один раз сварить. Хлеба вообще не было. Нужно выбираться на базу своим ходом, по тайге. На лодку при такой свистопляске на море надеяться не приходилось. Даже из палатки носа не высунуть.

Все-таки в три часа мы решили выходить на базу. Уложили спальники в рюкзаки. Взяли приборы, ружья и все необходимое геологическое. Палатку демонтировали и упаковали под брезент вместе с образцами, посудой и прочим инвентарем. Все это придавили камнями. Поставили флаг – знак того, что мы ушли. При хорошей погоде заберем оставшиеся вещи на лодке.

Дождь как будто дожидался, когда мы соберемся, и вновь заморосил. В гору лезли на четвереньках. Это был самый сложный участок на всем пути до базы. Добрались до вершин Белых скал, и дальше стало идти полегче. Постепенно рюкзак удобно пристроился на плечах. Телогрейка намокла. Мелкий дождь приятно освежал лицо, иногда попадая и за воротник. Справа по курсу постоянно слышался шум прибоя – он служил нам ориентиром.

Через два часа вышли на линию канав. Здесь где-то должна быть тропа, которая приведет нас на базу. Сделали небольшой перекур и зашагали дальше по тропе. Через час подошли к базе. Здесь все по-прежнему. Встретили нас как обычно, без всяких восторгов о благополучном возвращении. Такая работа у всех, кто находится на острове, и такие переходы – обычное дело.

В нашей палатке сухо и холодно. Кое-где протекало. С трудом растопил печку: стало теплее и уютнее. Все мокрое развесил тут же в палатке. Переоделся в сухое и пошел на кухню. Повариха тетя Маша уже прилетела. Завхоза еще не было. На базе добавились пара собак и лошадь, которую доставили самолетом. Весь полет бедную скотинку держали на растяжках в салоне АН-2 двое рабочих. Сейчас лошадка мирно паслась возле базы.

После ужина я достал свой «н. з.» – бутылку «Столичной», которую по прилете на остров спрятал под нары. Поэтому бичи ее не тронули, когда шмонали наши рюкзаки, реквизируя одеколон. «Уговорили» бутылку у Алика в палатке: за благополучное возвращение из длительного маршрута и за мой дебют в многодневке. Получилось мало – «ни туда, ни сюда», как говорит Борис Алчаков. Затем попили кофе у Антипенко, и я вернулся в свою палатку, в которой было уже сильно натоплено. Разделся и стал читать Константина Паустовского. Книга все больше начинает мне нравиться: очень много повидал человек, многое пережил и многое потерял. Весь смысл жизни он видит в путешествиях, в смене мест.

Уснул поздно. Спал плохо. Жарко…

Здесь я сделаю небольшое отступление от записей 1969 года и расскажу о черемше, которую встречал в 70—80-х годах на Сахалине и Курильских островах, куда меня забросила судьба.

После окончания университета я работал в Геленджикском отделении ВНИИ МОРГЕО (Всесоюзный научно-исследовательский институт морской геологии), где занимался подводной геологической съемкой Черноморского шельфа.

Потом захотелось мне «занырнуть» поглубже. Поступил в аспирантуру Сахалинского института морской геологии, где продолжал совершенствовать свои подводные навыки, получив квалификации водолаза и акванавта-исследователя на подводных обитаемых аппаратах. Тема моей аспирантской работы – «Геологическое строение шельфа Южных Курильских островов».

Добывая материал для диссертации, я как аспирант несколько раз участвовал в плаваниях на научных судах в качестве начальника рейса. Побывали мы на побережье Сахалина и почти на всех Южных и Средних Курильских островах. Вот тогда я и вспомнил о шантарской черемше. Помимо добычи образцов горных пород с морского дна мне приходилась высаживаться на острова и проводить рекогносцировочные маршруты вдоль берега, забираться на некоторые вулканы, исследовать горячие вулканические источники, фумаролы и т. д. Пока я ходил в маршруты, матросы с корабля, которые на шлюпке высаживали меня на берег, собирали эту самую черемшу в неимоверных количествах.

Курильская и сахалинская черемша была намного выше и солиднее шантарской. Экипаж судна заготавливал ее впрок как источник витаминов на целый год. В трюмах корабля всегда было три-четыре огромные бочки с этой витаминной продукцией. А по судну гулял легкий чесночный запах – до первого шторма, в шторм все запахи исчезали… Но в кают-компании и на камбузе соленая черемша всегда присутствовала. Вот такое отступление из прошлого пятидесятилетней давности в прошлое сорокалетней.

Снова отступлю от текста дневника, раз уж разговор пошел об Адлере. После окончания университета я работал в Геленджике, о чем выше уже упоминал.

В Адлере нам приходилось часто останавливаться по пути в Пицунду, где наш подводный геологический отряд выполнял правительственное задание по обследованию подводной части мыса, на котором были построены высотные здания пансионата. Рядом с пансионатом находились правительственные дачи Косыгина, Хрущёва и грузинского лидера Мжаванадзе. Берег в районе мыса стал активно размываться – мы должны были выяснить причину этого разрушения. Так что Адлер был нашей перевалочной базой перед въездом в Абхазию.

А в Сочи я проходил обследование в 4-й больнице, когда получил кессонную форму баротравмы уха при аварийном всплытии из подводного каньона Акула, который расположен в дистальной части мыса Пицунда.

И вновь спирали жизненных коллизий через много лет привели меня в Адлер. Мама нашего старшего внука Романа – уроженка Адлера. Там же до сих пор живут ее родители. Мы с женой несколько раз туда приезжали. За прошедшие годы этот город неузнаваемо изменился в лучшую сторону во многом благодаря зимним Олимпийским играм… Вот такая история.

Но я вернусь к тому, как сижу на закате на берегу холодного Охотского моря 24 июня 1969 года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Камералка (геол.) – помещение камеральной (технической и лабораторно-кабинетной) обработки материалов, собранных во время экспедиций и полевых изысканий. – Ред.

2

Расшифровка «бывший интеллигентный человек» – это шутливая либо так называемая народная этимология жаргонного слова «бич». В действительности оно в значении «опустившийся человек, бродяга» происходит из английского морского жаргона: – «быть в отставке, на берегу». – to beach Ред.

3

Лайда – на Севере и в Северной Сибири – заболоченный луг на прибрежных низменных равнинах, затопляемый во время морских приливов и обсыхающий при отливах. – Ред.

4

Мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8 (мелкашка) – орудие для спортивной стрельбы. Винтовка Тоз-8 традиционно используется для подготовки к спортивной стрельбе. Многие охотники полюбили это оружие за его возможности, позволяющие успешно применять Тоз-8 на охоте. – Ред.

5

Реквизиция – изъятие органами государственной власти имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества. – Ред.

6

Жакан – самодельная тяжелая пуля для стрельбы из гладкоствольного ружья. – Ред.

7

Рекогносцировка – один из видов геологических исследований, цель которого – предварительное ознакомление с территорией, на разведку которой изыскательская фирма заключила договор. – Ред.

8

Специальный сорт картона, дважды обработанный каменноугольной или дегтевой пропиткой. – Ред.

9

Клиф – отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. – Ред.

10

Эффузивные горные породы, называемые также вулканическими – магматические горные породы, образовавшиеся в результате застывания на земной поверхности или вблизи нее, лавы, излившейся по вулканическим каналам или трещинам в земной коре. – Ред.

11

Радио́метр – общее название ряда приборов, предназначенных для измерения энергетических характеристик того или иного излучения, используя его тепловое действие. – Ред.

12

Пикетажка (проф.) – тетрадь с миллиметровой сеткой для записи топографических данных. – Ред.

13

Репер (франц. repère – метка, знак, исходная точка) в геодезии – знак, закрепляющий точку земной поверхности, высота которой относительно исходной уровенной поверхности определена путем нивелирования. В СССР высоты Р. вычисляются относительно нуля Кронштадтского футштока. – Ред.

14

Триангуляционный пункт – точка земной поверхности, координаты которой (абсцисса, ордината и высота) определены методом триангуляции (созданием геодезической сети в виде системы связанных общими сторонами треугольников, вершины которых являются геодезическими пунктами). – Ред.

15

Закопушка – простейшая, обычно ямообразная горная выработка, которая служит для вскрытия коренных пород, залегающих непосредственно под растительным слоем, почвой и рыхлыми наносами до 0,5 м; для взятия проб. – Ред.

16

Делювий, делювиальные отложения, делювиальный шлейф (от лат. deluo – «смываю») – скопление рыхлых продуктов выветривания горных пород у подножия и у нижних частей возвышенностей. – Ред.