Полная версия

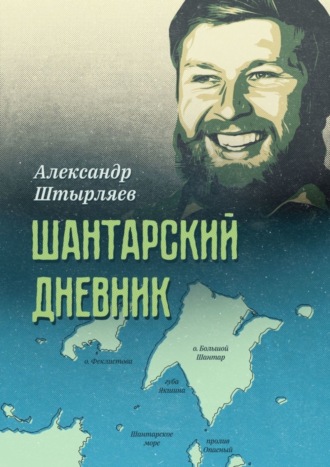

Шантарский дневник

Уток в это утро было изобилие… Они целыми стаями взлетали метрах в семидесяти от лодки. Некоторые проносились почти над нашими головами. Один залп из двустволки оказался удачным, две утки к обеду у нас будут. Мы их подобрали и продолжили плавание.

Место выгрузки мы выбрали в маленькой бухточке в устье ручья Крутого (это мы его так назвали, потому что он каскадами падал в море). Драпей благополучно нас высадил, и лодка пошла обратно, за следующей группой маршрутчиков. Мы же с вещами стали взбираться вверх. Расположились на высоте около сорока метров над уровнем моря. Рядом со скалы падал ручей. Он выбил у основания скалы отличную ванну, из которой было удобно набирать воду для бытовых нужд, а при желании можно было даже принять процедуры в ледяной воде. Высота водопада была около десяти метров, так что кроме ванны можно было и душем побаловаться.

Свое русло ручей прорезал в эффузивных породах и в разноцветных яшмах. Борта по долине ручья были узкие и крутые, с углами падения около 90 градусов. Когда водопад освещался солнцем, то мелкие капельки воды, летевшие в разные стороны, походили на шарики ртути. Все вокруг сверкало и переливалось цветами радуги. Так и хотелось встать под этот природный душ. Но вода ломила руки. Кое-где в русле лежал снег, который послужил нам холодильником. В него мы положили мясо и добытых уток. 10

Вид с выбранного нами места был просто великолепным. Все вокруг чем-то напоминало Кара-Даг в Крыму, где мы в прошлом году были на практике. Такие же отвесные скалы, тихие бухточки, галька, ручей, падающий с горы. Море тихое, с прозрачной водой. Только лед на море напоминал, что оно здесь отнюдь не теплое и в нем долго не поплаваешь даже в гидрокостюме. Да и горные породы здесь были, как в геологическом музее под открытым небом, необыкновенной красоты.

Глядя на все это, я вспомнил, как в прошлом году мы с Ваней Погребняком плыли вдоль Кара-Дага в ластах и в масках – от Коктебеля до биостанции. Остальная группа студентов с преподавателями шли по горам, а мы два часа обследовали подводное основание этого потухшего вулкана. Я тогда впервые видел такую прозрачную воду. Можно было наблюдать все красоты до глубины в тридцать и более метров. При такой видимости под водой реальную глубину было трудно определить.

Заметил под водой симпатичного краба. Казалось, что он ползает где-то в пяти-шести метрах. Нырнул. Раз продулся, два, а до дна все не достаю. Оказалось, что краб ждал меня на глубине более двадцати метров! И я его достал. Сказались многолетние тренировки по подводному плаванию, в том числе и на задержку дыхания. Тогда на Кара-Даге я дал себе обещание обязательно побывать здесь хотя бы еще раз.

Поставив палатку, мы немного передохнули, позагорали. Благо, что сегодня солнце жарило не хуже, чем в Крыму. Ветра не было. Припекало. Безоблачно. Выбрав удобное место на краю обрыва, я лег на телогрейку, взял бинокль и стал рассматривать льдины и плавающих между ними уток и топорков. На большой льдине метрах в трехстах от берега удобно устроились две нерпы. Их пятнистые тела переливались на солнце. Они тоже загорали. Отлично просматривался кусочек острова Большой Шантар. Казалось, что до него рукой подать. На самом же деле – больше двадцати километров. Сейчас там проходят практику наши ребята с предыдущего курса.

Солнце быстро покинуло нас. К шести часам вечера оно полностью скрылось за скалой, которая возвышалась примерно в семидесяти метрах на запад. Около палатки сразу стало прохладно, но море еще освещалось солнцем. Разноцветные яшмовые и мраморные кекуры (это отдельно стоящие в море или около берега скалы) выделялись в рельефе своими острыми вершинами, устремленными в небо – словно пики казаков, стоящих на посту. Море с грохотом бросало на них свои волны. Льдины, попадая на кекуры, разбивались вдребезги. Задул ветер. Он принес тучи, и из них немедленно припустил дождь. Пора устраиваться на ночлег. Утро обещало быть с осадками. В маршрут мы завтра вряд ли пойдем.

Всю ночь моросил дождь. Капли звонко стучали по брезентовой крыше палатки. Заснул я под шум водопада. Мелодии текущей и падающей воды сопровождали наш сон в течение всех пяти ночей, проведенных в этом многодневном маршруте. 22 июня.

Утро, как и ожидалось, было сырое и хмурое. С небольшими перерывами с неба проливалась водичка. Море глухо перебирало льдинами. Все вчерашнее благолепие затянуло плотным туманом. О маршруте не могло быть и речи. Алик встал раньше нас и приготовил завтрак. На таком дожде развести костер и соорудить что-нибудь поесть – это тоже искусство. Часам к двенадцати мы позавтракали и снова заползли в палатку. Входную дверь наглухо завязали. Все имеющиеся дыры заткнули чем попало. Дуть вроде бы стало поменьше.

Делать было абсолютно нечего. По транзистору тоже ничего невозможно было поймать. Даже радиоволны не могли к нам пробиться сквозь непогоду. Стали играть в разные убивающие время игры, типа «балды», «города» и т. д. Подремали. Поиграли. Опять подремали. Еще поиграли… А дождь не прекращается.

Было уютно лежать в спальном мешке и думать о том, что где-то далеко-далеко, на другом конце страны, только зарождается день. Что сейчас делают мои родные, папка, мама, друзья? Вспомнились даже те, которых, казалось, уже забыл. Магнитка, училище, спортивные тренировки по подводному плаванию и боксу, поездки с хором и ансамблем в Москву и в Челябинск, выступления в театре, музучилище. Первая наставница по вокалу Таисия Федоровна Мухачёва, которая прививала нам, молодым, любовь к хоровому пению, учила правилам этикета. Она много рассказывала, как занимался в ансамбле профтехобразования будущий космонавт Павел Попович. Показывала поздравительные открытки от него, когда он уже слетал в космос. Попович в то время учился в том же техникуме, в котором располагалось наше Техническое училище №13. Вспомнил Володю Гаврилова, с которым пели в квартете. Он сейчас солист Ленинградского мюзик-холла. На зимних каникулах в январе этого года мы с одесской самодеятельностью побывали в Ленинграде, и я встречался с Володей. Путевку в жизнь ему дала тоже Таисия Федоровна и последующая служба в армии. Было чуть грустно вспоминать некоторые моменты прошедших лет. Под эти мысли постепенно засыпаешь. Убаюкивает также журчанье ручья и монотонный стук дождевых капель. Хорошо поспав днем, долго не могли уснуть вечером.

А ведь сегодня годовщина со дня начала Великой Отечественной войны: 28 лет назад над нашей страной нависла реальная угроза порабощения всех народов СССР фашистской нечистью. Вспомнились песни, с которыми мы выступали на встречах с фронтовиками.

Сейчас, когда я переписываю эти дневниковые строки, уже известно, что Борис трагически погиб где-то в Хабаровске. Он так и не попал в свою любимую Осетию, куда стремился после очередного полевого сезона.

Переписывая эти строки из дневника, добавлю, что Володя много лет потом вообще не мог есть любую печень – так ему тот мясной вечер на Шантарах долго помнился. У меня головные боли прошли уже на следующий день, но на мясо я долго не мог смотреть нормально.

По прошествии 50 лет техника фотографии шагнула далеко вперед. В этом дневнике я помещу несколько фотографий из альбома Игоря Ольховского, который побывал на Шантарах спустя 40 лет после нас. Красота островов за это время не изменилась. А цветное фото почти реально передает всю прелесть шантарских пейзажей.

Отступая от дневника, хочу сказать, что свое обещание мне удалось выполнить лишь спустя восемь лет. Мы с женой Наташей проводили часть своего сахалинского отпуска в Коктебеле. Я ей рассказывал о своей давней мечте. Но к тому времени на Кара-Даг туристов уже не пускали, там создавали заповедник. Но ведь мечта! Недаром же мы с Сахалина сюда добирались? С восходом солнца я погрузил жену с рюкзаком на надувной матрас, надел ласты и маску и, толкая впереди себя это плавсредство с пассажиром-женой, поплыл осуществлять мечту. Наташе я сказал, что глубина вдоль нашего маршрута не более трех-пяти метров. Если бы я в тот момент сказал реальную глубину, она ни за что бы не согласилась на такую авантюру.

Плывем, любуемся великолепием надводного и подводного мира. Красота! С проплывающих мимо нас прогулочных катеров слышим одобрительные возгласы. Приплыли в Сердоликовую бухту. Расположились. Мы одни. Отдыхающих нет. Замечательно! Наташа загорает на галечном пляже, а я поплыл понырять. Где-то через час приплыл отдохнуть, попить чаю из термоса. Под водой я отыскал несколько неплохих экземпляров раковин рапанов. Мясо одной из них тут же пошло в пищу в сыром виде. Прелесть! И тут к нам внезапно причаливает катер с милицией и егерями. Посыпались вопросы: почему? зачем? это заповедник! «Немедленно убирайтесь отсюда!» Пригрозили немалым штрафом. О моей давней мечте, о том, что мы с Сахалина, они и слушать не хотели… Потом один из милиционеров обратил внимание на сетку-авоську с рапанами. «А это где вы взяли?». Я сказал, что здесь насобирал, и предложил им забрать все раковины в обмен на то, чтобы мы остались здесь до вечера. Они не поверили, что здесь бывают такие рапаны. «А на какой глубине?» – спросил любопытный мент. Я ответил, что где-то на 20—25 метрах. Опять не поверили. Тогда я им предложил сплавать за ракушками на их катере. Отплыли метров на 300—400. Дно едва просматривается. Но все равно через маску можно заметить на дне характерный след рапанов. Нырнул. Минуты через две с небольшим вытащил удивленным инспекторам сразу трех больших рапанов. Поверили. Великодушно разрешили остаться с условием, что мы соберем в кучу ржавые консервные банки, оставленные поблизости «культурными» туристами. Они забрали всех рапанов, а мы быстро собрали все банки и продолжили свой отдых.

Не могу не упомянуть о том, что для нашей семьи значит 22 июня. В этот день в 1941 году отец моей жены, кадровый военный Михаил Григорьевич Жданов, в составе танковой бригады уже следовал на фронт… А еще 22 июня 1976 года родился наш старший сын Павел. О его рождении я узнал на борту научного судна, которое исследовало шельф Курильских островов. По воле случая я тогда едва не погиб при высадке на остров Матуа у подножья действующего вулкана Сарычева… А 22 июня 1998 года Павел защищал диплом в Московском университете гражданской авиации… В этот же день ушел из жизни его дед, участник двух войн, подполковник Жданов. Вот такие печальные и радостные одновременно события происходили в нашей семье 22 июня.

ПЕРВАЯ МНОГОДНЕВКА

Я проснулся первым. Вставать под дождь не хотелось – в спальнике пригрелся. Но все-таки, пересилив себя, быстро одеваюсь и выскакиваю из палатки. Небо немного просветлело, облаков стало меньше. Ветер продолжал свою работу по перемещению льдов по морю. Порой он резко менял направление, и тогда по воде пробегала рябь. На северо-западе хорошо просматривался Джугджурский хребет на материковой части Охотоморья. В маленьких заводях (если так можно назвать свободную от льдов поверхность моря) плавали топорки – обладатели великолепных красных попугаеподобных клювов. Над скалами носились шустрые птички, похожие на стрижей, выделывая фигуры высшего пилотажа. День обещал быть погожим. 23 июня.

Костер наш за ночь потух безвозвратно, трава вокруг была мокрая. Пришлось применить другой метод разведения огня. Я настрогал от сухой доски стружек, и костер разгорелся. Поставил греть вчерашний суп и чай. Огонь весело лизал влажные бока корявых лиственничных сучков, которые я наломал от низкорослых деревьев.

Подогрев вчерашнюю еду, я принялся варить рис. Научиться хорошо готовить в любых условиях нам просто необходимо. По-моему, всем студентам геологических специальностей следует прочесть курс лекций по кулинарии, по умению и навыкам разбивать полевые лагеря, разводить костры в любых погодных условиях, шить, копать и не унывать.

Пока варился завтрак, я решил умыться в ручье. Вода просто ледяная. Зубы ломило, когда полоскал рот. Но зато хорошо освежает. Можно было умываться пеной, образующейся в котловинке от падающей воды. Говорят, что если регулярно мыться пеной горного ручья, то не постареешь. Вероятно, в этом есть какая-то доля истины. Настроение после таких водных процедур сразу повышается, щеки розовеют, глаза светлеют.

К десяти часам мы с ребятами закончили прием пищи и стали собираться в маршрут. Настроили радиометры – это необходимый прибор во всех геологических маршрутах. По результатам измерения радиоактивности составляется карта, дающая сведения о радиации горных пород на исследуемых территориях. Проверили обувь, снаряжение, уточнили направления маршрутов по топографическим картам. Надели пока еще легкие рюкзаки и полезли вверх по крутому склону правого берега ручья. 11

Сквозь чащу колючих лиственниц и кедрового стланика пробирались по медвежьей тропе. По-видимому, уже давно ходит по этому пути «хозяин» здешних мест. Хорошо вытоптанная и унавоженная тропа свидетельствовала о том, что Топтыгин где-то неподалеку. Но нам, к счастью, не пришлось в этот раз с ним встретиться.

Кстати, в геологическом управлении ДВТГУ нам, студентам, читали правила техники безопасности и особо указывали, как нужно себя вести при встрече с медведем в тайге. Привели такой пример. Три геолога шли маршрутом по тайге. Молодые, еще неопытные специалисты. В руках у них были геологические молотки. У одного парня за плечами висела мелкокалиберная винтовка (в обиходе ее называют мелкашкой). Вдруг навстречу им вышла медведица с двумя медвежатами. От неожиданности ребята растерялись. А тот, у кого была мелкашка, с перепугу пальнул в медведя. Для такой туши мелкая пулька – это как укус комара. Медведица не стерпела такого хамства и ринулась на людей. Они бежать. Стали выдыхаться. На ходу решили рассыпаться в разные стороны. Мол, кому-то одному не повезет, а остальные смогут спастись. Медведица погналась за тем, который стрелял. Из последних сил парень взлетел на первое попавшееся дерево. Сидит. Зверь подошел, обнюхал дерево, но не стал на него лезть. Посмотрел на потенциальную жертву и стал прохаживаться вокруг дерева. Минут через двадцать из кустов послышался писк медвежонка. Мамаша оставила парня на дереве и поспешила к своим чадам. Парень еще с полчаса посидел на дереве, потом рискнул спуститься на землю. Все тихо. Он облегченно вздохнул и, обращаясь к дереву, сказал: «Спасибо тебе, родное, спасло, выручило!». Стал гладить рукой, слегка похлопывая по стволу, облокотился о него, и тут «спаситель» с треском повалился на землю. Резюме: прежде, чем залезть на дерево, посмотрите, в каком оно состоянии. Так нас просвещал инспектор по технике безопасности.

Но продолжим маршрут.Когда мы поднялись метров на двести над уровнем моря, нашим глазам открылась прекрасная панорама. Внизу покрытое льдом море, маленький пляж. Вдоль берега, как часовые, стоят разноцветные кекуры. Сверху они не казались такими громадными. Хорошо просматривался во всю длину главный остров архипелага – Большой Шантар. Северный пролив между островом Феклистова и Шантаром плотно забит льдами. Наш маршрут проходил по вершинам сопок Белой, Топкой, Крутой и других.

Как это часто бывает, в первый маршрут что-нибудь да забудешь взять. Я забыл фотоаппарат. Всю дорогу сожалел об этом. Фотографировать было что. Погода благоприятствовала. Такого случая может больше и не представиться. Но возвращаться нельзя. Нужно продолжать маршрут, непрерывно делать замеры радиометром, прослушивать фон в наушниках, записывать показания в пикетажку и успевать за идущим впереди Володей Антипенко. 12

Сделав круг примерно в пять километров, мы должны были вернуться в наш временный лагерь с другой стороны – с запада. В этом маршруте я впервые испытал на себе, что такое кедровый стланик. С виду – приятные хвойные зеленые деревца. Высота до трех метров. Стволы хаотично направлены в разные стороны от корня. Толщина веток-стволов от трех до пяти сантиметров, но бывают и потолще. Когда наступаешь на полугоризонтальный ствол, то он пружинит и стремится оттолкнуть ногу вверх. Какие только трюки не приходится выделывать ногами, руками, туловищем и головой, чтобы пробраться по этим «милым» зарослям. Одежда для этого дела должна быть стальная. Если же еще несешь на себе рюкзак, прибор с проводами для наушников, молоток, карабин и полевую сумку, то все нервы вымотаешь, пока пройдешь хотя бы сто метров по кедровому стланику. Обойти его нельзя. Он лежит по ходу маршрута и занимает огромные площади. Вот и приходится по нему кувыркаться. Порой промелькнет мысль: «Да зачем я здесь лезу? Пропади он пропадом! Больше никогда в него не войду». Клянешь все на свете… Но когда выходишь на более или менее чистое место, все эмоции в отношении стланика пропадают. Затем он снова встречается на пути, снова продираешься по нему с проклятьями. И так весь маршрут. Руки сразу же покрываются царапинами и смолой. Мои резиновые сапоги чудом выдерживали такие нагрузки. Казалось, что они вот-вот разорвутся на мелкие кусочки.

На вершинах сопок убеждаешься, что до нас здесь уже ступала нога человека. Геодезисты-топографы устанавливают реперы и триангуляционные знаки (вышки) на вершинах, делают вырубки и затесы на деревьях и т. д. Эти героические люди готовят для нас, геологов, топографическую основу. По их картам мы продвигаемся по маршрутам. Работа у них еще тяжелее, чем у нас. Они все-таки первыми должны достичь вершины и создать там мизерные, но удобства идущим следом геологам-съемщикам… 13 14

В этом маршруте многое мне было непонятным, но постепенно я стал вникать в суть дела. Да и знания, полученные на лекциях в университете, пригодились. Только названия горных пород я еще не знаю полностью. Хотя перед полем в хабаровской камералке мы старались запомнить предполагаемые горные породы, которые нам могут встретиться в районе съемки.

Обнаженность горных пород в нашем маршруте очень плохая. Вернее, коренных пород вообще не наблюдается. Приходится отбивать контакты между разными видами горных пород по данным радиометра. В небольших закопушках, сделанных геологическим молотком, встречаются лишь обломки делювиальных отложений. Под выворотами деревьев тоже очень мало каменного материала. Однако рюкзаки наши постепенно тяжелели от образцов. Несмотря на то, что местность была сильно задернована, покрыта мхом, кедровым стлаником, карликовой березкой и т. д., образцов собралось прилично. 15 16

Закончили маршрут в двух километрах западнее нашей стоянки на крутом морском обрыве. До лагеря нужно было идти по сильно пересеченной местности. Преодолеть крутую долину ручья, взобраться на гору, затем спуститься вниз к лагерю. В этом месте известняки образовали причудливые бухточки. Обнаженность пород стопроцентная. Мраморизованные известняки были всевозможных форм и оттенков.

Всюду чувствовалась деятельность моря и ветра. Среди всех виденных мною ранее береговых обнажений острова эти были самыми живописными. Молочно-белые известняки по форме залегания представляли собой что-то в виде «столовых» гор, но меньших размеров. Вершины скал покрыты травой и лиственницей. К морю породы круто обрываются, а в сторону суши плавно выравниваются. Здесь также много свежих следов медведя. Изобилие дикого лука. На склоне правого борта ручья мы нашли небольшие выходы марганцевой руды. Володя говорит, что она очень бедная. Но все-таки несколько образцов мы отобрали.

К палатке подошли, когда уже темнело. Немного побаливала голова – то ли от наушников радиометра, то ли от густого хвойного запаха кедрового стланика. Сразу же сообща принялись готовить ужин: кто рубить дрова, кто чистить картошку, кто разводить костер. Сняв сапоги, которые, к счастью, сильно не пострадали, я помыл ноги в ледяной воде нашего водопада. Сразу стало легче.

После ужина и кружки крепкого чая усталости почти не чувствовалось. Долго сидели у костра и вспоминали различные случаи из своей жизни. Ребята были постарше меня и больше бродили по тайге. Так что я в основном слушал их и мотал на ус. Многому у них можно было поучиться, но многое мне было уже знакомо. Все-таки сказывается то, что я родился в рабочем уральском поселке, и тайга была в трехстах метрах от дома. Охота, рыбалка, походы по уральским горам со школьных лет – все это сейчас пригодилось. Да и работа на Магнитогорском металлургическом комбинате, занятия подводным плаванием, боксом и хоккеем свидетельствовали о наличии какого-никакого жизненного опыта.

Заснули мы поздно. Сквозь полотно палаточной крыши начинал пробиваться серый свет. Стало прохладнее. Спальные мешки пришлось застегнуть наглухо.

Мы понежились в постелях, если так можно назвать спальный мешок, лежащий на хвойных ветках. В одиннадцать часов Алик встал первым и разогрел завтрак. Наметили ход маршрута по топокарте и аэрофотоснимкам. Нам сегодня предстоит пройти четыре километра по стланику и мелкому ельнику. Обнаженности снова никакой. Сплошной дерн, а под ним или мерзлота, или делювий. 24 июня.

Сегодня фотоаппарат со мной. По пути к началу маршрута сделал несколько кадров Белых известняковых скал. Идти становилось жарко, хотя сегодня мы не стали брать с собой телогрейки. Ноги в болотниках запарились.

Долго искали отправную точку маршрута. Ориентироваться невозможно: совершенно одинаковые деревья и чистое небо над головой. Начали маршрут от ключа. Просчитав 350 пар шагов (500 метров), я вынужден был прекратить прослушивание радиометром. Пара шагов – это длина двух шагов. Каждый геолог-съемщик знает длину своей пары. От точки до точки он определяет расстояние количеством своих пар шагов. После полевых маршрутов уже в городе несколько дней инстинктивно продолжаешь считать свои пары шагов.

С моим прибором что-то случилось. Алик с Володей посмотрели его, но сделать ничего не смогли. Пришлось упаковать его в рюкзак. Теперь я должен был фотографировать, делать закопушки на точках, по возможности отбирать образцы горных пород. Володя вел маршрут и записывал всю информацию в полевой дневник. На каждый отобранный образец выписывалась этикетка по определенной форме, где указывалось полевое определение названия породы, когда и где отобран, номер маршрута, номер точки наблюдения и фамилия геолога. А уже в камеральные дни или после окончания полевых работ образец будет исследован более существенно.

Рюкзак почти не пополнялся, так как коренных пород не было. Обходились скудными обломками дресвы и щебня из закопушек. Как назло, и фотографировать было нечего.

На вершине одной из сопок мы задержались. Услышали громкие взрывы – это рабочие подрывали мерзлый грунт на линии канав. Там шла тяжелая работа горняков. Они вручную должны выкопать канаву до трех-пятиметровой глубины. И все для того, чтобы добраться до коренных горных пород.

Где-то вдали послышался рокот самолета. Из-за дальней сопки вынырнул работяга Ан-2. Он делал круг над бухтой Лисьей. С вершины сопки хорошо просматривалась посадочная полоса нашего аэродрома, склад ВВ и флаг над полосой. Самолет быстро приземлился. Кто прилетел и что нам доставили? Об этом мы узнаем только тогда, когда вернемся из многодневки.

Минут через пять мы продолжили маршрут. С одной сопки, расположенной рядом с горой Белой, я сделал фотопанораму Большого Шантара. Снова на пути стланик… Затем, изрядно поободравшись, мы наконец-то вошли в еловый лес. Шагать сразу стало легче. Сквозь кроны елей пробивались солнечные лучи. Из-под снежных бугров журчали веселые ручьи. Тут и там можно было видеть множество крохотных нежно-голубых цветов – по-видимому, это местные подснежники. Ярко-зеленый мох сплошным ковром покрывал землю.

Часто попадался ягель – основной корм для оленей. На острове обитали северные олени, которых когда-то оставили здесь охотники якуты. Одичали, изрядно расплодились и теперь дополняли рацион медведей и, если повезет, людей, временно работающих на острове.

В одном из распадков мы набрели на молодые заросли черемши (здесь ее почему-то называют черемошь). Эта невысокая трава, внешне чем-то напоминающая щавель. У нее сочный стебель и мягкие темно-зеленые листья. От «черемоши» сильно пахнуло чесноком. Я впервые вижу живьем эту траву, хотя в Удском нас угощали ею в столовой. Оказывается, это весьма полезная травка. Ее употребляют в пищу как витаминную продукцию. Говорят, что это первейшее средство от цинги. Местные жители Хабаровского края засаливают ее на зиму и употребляют как отличную закуску.

Маршрут по Шантарам продолжается. Нарвав немного черемши в рюкзаки, мы двинулись дальше.

Вскоре мы выполнили дневной план, уложили приборы и поспешили к палатке. Возвращались по уже знакомой медвежьей тропе, которая проходила недалеко от нашей стоянки. Вечер выдался сухим и солнечным. Лишь на море был небольшой накат. Я спустился на лайду и сделал несколько предзакатных снимков. Около кекура, на шикарных яшмовых плитах, я устроил себе удобное сиденье из досок, в изобилии валявшихся на пляже среди плавника, выброшенного штормами. Можно было заполнять дневник. В полуметре от меня плескалась голубовато-зеленая морская вода. В этом месте было неглубоко. На дне отчетливо просматривалась разноцветная галька, крупные валуны, обросшие водорослями и раковинами балянусов. Рядом терлись о камни льдины. Иногда с шумным всплеском падал в воду кусок льда, отколовшийся от льдины. Вода тотчас подхватывала его и уносила к берегу.