Полная версия

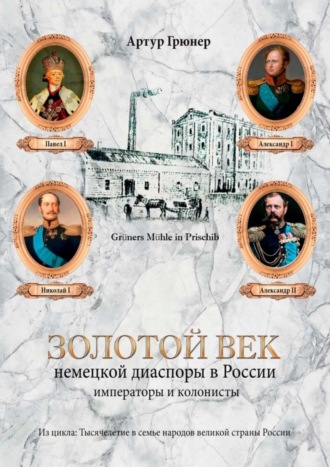

Золотой век немецкой диаспоры в России. Императоры и колонисты

В то время Новороссия состояла из центра (военного города-крепости Святой Елисаветы), военных поселений Новой Сербии и ряда уже существоваших ранее военных укреплений. Эти военные укрепления находились на пути набегов крымских татар по их излюбленному маршруту (шляху) на южно-российские города, а также являлись важным плацдармом для переброски русских войск на юг, в Крым. В течение десятка лет среди пустынных степей выросли более 200 новых селений, опорных пунктов и крепостей.

Такая активность настораживала турецких правителей. Султан Махмуд I требовал от Елизаветы Петровны свернуть деятельность по колонизации причерноморских степей. Императрица пообещала прекратить строительство поселений, но так его и не выполнила. Проявила умный дипломатический прием, наверняка, по инициативе своих советников.

Служилые люди из Новой Сербии приняли участие в Семилетней войне. В 1757 году Хорват отправил на фронт полк в 1000 с лишним человек, за что получил очередной чин генерал-поручика. В 1758 году ему было предписано закрыть заставы на границе с Турцией. Несмотря на очевидные заслуги, в автономном военизированном образовании не было порядка и справедливости. Так, в силу слабой служебной дисциплины и отрицательных личных качеств Хорвата, уже вскоре обострились отношения с соседними странами. Поселенцы Новой Сербии в 1756—1758 годах устраивали набеги на польские земли, откуда угоняли не только скот, но также женщин и детей.

Явный международный скандал, который нужно было улаживать дипломатам.

В другой раз они напали на мирных татар, перегонявших в Польшу скот для продажи под защитой уманских казаков. При этом убили 20 человек, что снова явилось причиной международного разбирательства.

Да и к своим сербам Хорват относился как к бесправным рабам, недоплачивал жалованье, присваивал деньги, предназначенные для улучшения условий жизни переселенцев, заставлял рядовых солдат и членов их семей работать на своих полях, бил не только солдат, но и офицеров.

В общем, как говорится, не выдержал испытание властью, вел себя как настоящий деспот.

Когда к его дому пришла толпа голодных людей, своих сербов, просить хлеба, он придал этой акции характер бунта и разогнал людей картечью, а одного из убитых выставил на обозрение на колесе. До поры, до времени все сходило ему с рук благодаря подкупам чиновников в Петербурге, куда он регулярно ездил с богатыми подарками и для выпрашивания денег непосредственно у императрицы.

И наконец, в 1760 году вспыхнуло восстание солдат и рядовых гусар против Ивана Хорвата и его офицеров, которые им недоплачивали жалованье. Кроме того, у него были выявлены приписки числа переселенцев, за которых он исправно получал деньги из казны. После смерти императрицы Елизаветы Петровны он сразу же отправился в Петербург с целью упрочить свое положение. Но получилось наоборот. Император Петр III, получив извещение о его злоупотреблениях, назначил следствие. 21 марта 1762 года в крепость Святой Елисаветы приехал следователь, к которому обратились с жалобами несколько офицеров и масса простых людей.

Пока длилось следствие, пришедшая к власти Екатерина II обратила внимание на то, что на переселение сербов в Россию и на оборудование пунктов для них было потрачено в 1752—1762 годах 700 тысяч рублей, что показалось ей слишком много.

Суд приговорил Хорвата к лишению всех чинов и смертной казни, на его имущество была обращена казенная претензия в 64999 рублей. Но Екатерина II, верная своей политике опоры на дворянство, вернула жене и детям конфискованное имущество, а его помиловала и сослала в Вологду, где он умер в 1780 году. Сыновья его служили военными и достигли генеральских чинов.

Несмотря на неправые действия Ивана Хорвата, получившего в литературе прозвище «злого гения» сербской колонизации Причерноморья, заслуги сербских колонистов трудно переоценить. Сербские колонисты выступили важнейшим звеном общего движения Российской Державы на юг, к Черному морю. Кроме того, военно-поселенческие провинции в непосредственной близости от Запорожского войска позволили усилить контроль за ним со стороны российских властей, так как вольнолюбивые запорожцы в зависимости от военной или политической ситуации периодически склонялись то на сторону турок, то на сторону поляков.

Дальнейшая сербская колонизация.

Славяносербия

Вскоре за созданием Новой Сербии в 1751 году в Россию переселились, приняв российское подданство, сербские гусарские полки Ивана Шевича и Райко де Прерадовича, которые, однако, не захотели войти в подданство к теперь уже генерал-майору Ивану Хорвату. По-видимому, знали его характер еще раньше. Тогда эти подразделения поселили на южном берегу Северного Донца между речками Бахмутом и Луганью, где они образовали второе сербское автономное образование, получившее по просьбе Ивана Шевича название Славяносербия. Она также, как и Новая Сербия подчинялась непосредственно Сенату и Военной коллегии.

В каждом полку было по 10 рот, каждая рота образовывала шанец – укрепленное поселение. Кроме сербов в полках служили греки, валахи, венгры, молдаване, болгары, турки и даже евреи, принявшие православие. Административным центром области, общим с Новой Сербией, стал город Бахмут. Автономия просуществовала недолго. Уже в 1762 году (Ах, эта вездесущая Екатерина!) по припискам началось следствие, при котором было установлено, что из 4264 сербов, числившихся по спискам, в наличии оказалось только 1264. В итоге в 1764 году обе автономии были расформированы и вошли во вновь созданную Новороссийскую губернию.

Таким образом, военно-земледельческое поселение сербов, молдаван, болгар и других славян на южном берегу Северного Донца в 1753—1764 годах (ныне в основном часть территории Луганской области) просуществовало 11 лет. В конце XVIII века жители ее были приписаны к государственным крестьянам, офицеры получили дворянство и поместья. Часть сербов ушла на Кубань, где они слились с местными казаками. Новый Сербский гусарский полк, созданный в 1770 годы, получил название Бахмутского (по столице Славяносербии).3

Славяносербия и Новая Сербия придали мощный импульс экономическому развитию всего региона. Кроме земледелия колонисты активно занимались животноводством, в частности, разведением лошадей и крупного рогатого скота. Возникли различные промыслы, садоводство, виноградарство. Выходцы из Сербии первыми провели разведку и организацию добычи каменного угля и железной руды по реке Лугань. В крепости Святой Елисаветы и Бахмуте стали регулярно проходить ярмарки, ставшие частью международной торговли с Турцией и Польшей.

По образному выражению историка Апполона Скальковского, которого современники называли «Геродотом Новороссийского края» «…вся степь от Дуная до Кременчуга сделалась великою и цветущею областью Русской». Но… уже менее, чем через век, сербы перестали быть сербами. Смешиваясь в православном мире, они стали русскими и украинцами. По статистике 1811 года сербами назвали себя всего около тысячи человек, а по данным переписи 1900 года сербом себя в тех краях уже не назвался никто.

Вместе с тем, когда в свете современных событий на востоке Украины, где разгорелась гражданская война, зашла речь о героизме прорусских ополченцев Луганчан, то от сербов из ныне свободного государства Сербии можно было услышать слова: «Это же наши там восстание подняли, это же они там борются».

Что-ж, коллективная народная память – вещь стойкая. В центре поселка городского типа Славяносербске в Луганской области в 2003 году воздвигнут памятник «Братерство» (по русски: Братство) в честь 250 летия образования Славяносербска, ныне районного центра.

Глава 2

Екатерина II и начало

немецкой колонизации России

В литературе российских немцев, появившейся в России после перестройки и некоторого доступа к архивам, императрица Всероссийская Екатерина Вторая чуть ли не обожествляется, когда пишут о ней как о благодетельнице, принявшей в страну для поселения на «пустые» земли бедняков из Западной Европы.

Да, это правда. Она с самого начала правления пригласила иностранцев в Россию на малозаселенные земли. 9 июля 1762 года она вступила на престол, а уже 4 декабря того же года подписала первый манифест о позволении иностранцам селиться в России и о свободном возвращении русских людей, бежавших за границу.

Этот манифест, не подкрепленный материальными, социальными и религиозными гарантиями, успеха не имел, поэтому еще через полгода 22 июля 1763 года она издала второй манифест, который вызвал в Европе, как пишут историки, настоящее «бегство в Россию».

Второй манифест и «бегство в Россию»

Действительно, привилегии, обещанные ею, были выходом из бедственного положения людей «третьего сословия» – крестьян и ремесленников, наиболее пострадавших в бесконечной Тридцатилетней (!!) войне. Этот второй манифест был тщательно подготовлен. В нем указывались не только гарантии, гражданские, финансовые, юридические и религиозные, но в специальном реестре было приведено описание территорий, свободных и удобных для заселения.

Причем, интересным представляется то, что вначале были указаны не территории на Волге, а лежащие далеко от нее территории в Сибирской губернии близ Тобольска, в Барабинской степи, близь Усть-Каменогорской крепости, а уже следующим пунктом указывается Астраханская губерния от Саратова вверх по реке Волге, а далее «от Саратова-ж вниз по реке Волге». И всего удобных к поселению мест более 70 тысяч десятин пашенной земли с сенокосами и лесами, а кроме того, в Оренбургской губернии по реке Сакмаре, в сорока верстах от Оренбурга, и в Белгородской губернии в Валуйском уезде на несколько сот дворов.

Вот так, приезжайте, селитесь, живите, люди добрые. Но при этом примите присягу на верность короне Российской за себя и за всех будущих детей и внуков.

В германских княжествах была проведена большая подготовительная работа. Был создан штат специально назначенных комиссаров с помощниками, разъяснявших в городе и деревне положения нового указа русской императрицы, после чего начали формироваться группы людей, желающих переселиться в Россию. Позднее появились так называемые «вызыватели», которые должны были сопровождать группы переселенцев до места назначения в России и заниматься их устройством на месте. К сожалению, они были не всегда чисты на руку, что добавляло новым поселенцам трудности и страдания.

Хотя обращение императрицы было направлено всем жителям Европы, на призыв могли откликнуться, в основном, только жители немецких княжеств, правители которых в трудных послевоенных условиях желали освободиться от «лишних ртов». Другие страны, Швеция, Австрия, Франция и Испания запретили своим гражданам покидать страну, а из Англии и Голландии, отличавшихся высоким уровнем жизни, выезжали единицы только самых бедных семей. Таким образом, первые переселенцы на Волге оказались из немецких земель, и по большей части протестанты, часто притеснявшиеся еще и по религиозной части.

Сборные пункты появились во многих городах, откуда они отправлялись в Россию вначале очень дорогим и длительным, по несколько месяцев, сухопутным путем на лошадях. С конца 1763 года стал использоваться водный путь доставки людей из портовых городов Любек, Киль и Травемюнде по Балтийскому морю в Кронштадт. Отсюда часть переселенцев, по-видимому, в зависимости от частных конкретных условий, оставлялась в местностях вокруг Санкт-Петербурга, как например, в Ораниенбауме, а остальные вначале опять-же сухопутным, а затем менее затратным водным путем, доставлялись в район Саратова по Волге. В Ораниенбауме также был образован перевалочный пункт для временного размещения приезжающих.

Весь путь из германского княжества до места назначения на Волге был трудным испытанием для переселенцев и редко какая семья не обходилась без умерших в дороге взрослых или детей. Но все-же это было лучше, чем смерть от голода «дома» в Германии, где, как сообщают историки, за предыдущие годы в разных землях вымерло от 30 до 50 процентов населения.

Первая немецкая колония Монингер на Волге была основана 29.06.1764 года. В дальнейшем она была переименована в Нижнюю Добринку. Создание колоний на Волге шло по нарастающей: в 1765 году – 12 колоний, в 1766 – 21, в 1767 – 67. Наплыв колонистов в Поволжье был столь велик, что уже в 1766 году пришлось временно приостановить прием новых переселенцев до обустройства уже въехавших.

И все-таки, в первые 10 лет колонизации, то есть в период с 1764 по 1773 годы, на Волге было основано 104 колонии. Из них 45 на правом высоком берегу и 59 на левом, более опасном в смысле нападения степных жителей. Колонии формировались по конфессиональному признаку. Наибольшее количество из них (66 колоний) были протестантскими (лютеранскими), остальные 38 – католическими. В них проживало шесть с половиной тысяч семей или несколько более 23 тысяч человек.

Превалирование протестантских семей среди выехавших в Россию колонистов можно понять, если учесть давление католического клеруса на население германских княжеств. Так было и раньше, когда в Россию ехали и более состоятельные люди, и за свой счет, в надежде найти применение своим талантам в строящемся Санкт-Петербурге и развивающейся России. Тогда, еще при Петре I, в Петербурге было около 20 тысяч немцев, почти все протестанты-лютеране, которые по национальному признаку количественно составляли в строящейся столице вторую группу населения после русских. Не только бедный люд, крестьяне и ремесленники, бежали от церковных притеснений, но и состоятельные дворяне и образованные специалисты, которые находили здесь достойное применение.

После некоторого перерыва прием поселенцев, как на земли Поволжья, так и в другие регионы Российской Империи, снова возобновился и продолжался, то затухая, то активизируясь, по данным доктора Карла Штумппа, до 1862 года, ровно сто лет. За эти сто лет, по данным немецких историков, из германских земель в Россию выехало 100 тысяч человек, а за океан – в четыре раза больше.

Условия жизни в России, несмотря на первые трудности, по-видимому, были достаточно хорошими. Так, по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи на 9 февраля 1897 года, то есть еще в царское время, через 135 лет после приезда первых колонистов на Волгу, в России количество немцев возросло в 6—7 раз.

Организация приема иностранцев

Прием и устройство жизни бедного населения Европы на пустующих землях было далеко не главным в разносторонней государственной деятельности Екатерины. Обеспечив условия для притока населения, она создала в Петербурге «Канцелярию опекунства иностранных», президентом которой назначила своего фаворита графа Григория Орлова. Граф процессами расселения и обустройства колонистов себя не утруждал, предпочитая постоянно находиться при императорской особе. Она же была вынуждена терпеть его как надежного телохранителя и адьютанта, по распоряжениям которого беспрекословно исполнялись все ее приказы.

Руководство колониями на Волге из Петербурга было затруднительным делом, поэтому уже скоро, в апреле 1766 года, была создана «Саратовская контора иностранных поселенцев», которая должна была управлять колонистами до тех пор, «пока они не освоятся на новом месте настолько, что на них можно будет распространить местные российские формы управления».

Думается, что среди колонистов были и грамотные люди, которые были достаточно осведомлены об этих мероприятиях правительства, и приняли эти условия.

А что им еще оставалось, да и когда еще это время придет? Так что не стоило потомкам первых колонистов удивляться тому, через сто лет, манифестом Алдександра II от 4.6.1871 года начался, а через три года, в 1874 году, завершился процесс ликвидации привилегий, предоставленных колонистам.

Повидимому, правительство и внук Екатерины решили, что пришло-таки время, когда колонисты «освоились на новом месте настолько, что на них уже можно распространить местные российские формы управления».

Но это будет через что лет, а пока можно сказать, что благодаря призывным манифестам Екатерины II в России из выходцев западных государств, преимущественно из германских княжеств, сформировалась диаспора, получившая название «поволжские немцы».

Конечно, императрица была в курсе всех дел относительно хода освоения малозаселенных земель. Именно малозаселенных, а не пустынных, потому что где-то просочилось в литературе последнего времени, что колонисты на Волге были поселены после того, как «войска прогоняли проживавших там местных жителей». А это были, конечно, татары, мордва, чуваши и калмыки, которым большие заросшие травами пространства служили для выпаса бечисленных стад скота. По мнению государственных служащих, это было, конечно, очень малоэффективное использование земельных ресурсов, поэтому их заселяли иностранцами.

Баронск – Екатериненштадт – МарксО том, как развивались немецкие поселения на Волге, мы можем судить по истории возникновения и становления одной из наиболее крупных колоний, названной по имени императрицы – Екатериненштадт и вскоре ставшей административным центром всех немецких колоний на средней Волге.

Имеются сведения о том, что эта колония на левом берегу Волги, в 60 километрах к северо-востоку от Саратова, была основана немецкими колонистами после 1764 года, приглашенными бароном Фредериком Борегардом де Кано, выходцем из Бельгии, и первое время носила название Баронск. Это было время, когда на территории немецких княжеств люди вербовались специальными вызывателями, чаще всего, иностранными представителями Российской короны, которые сопровождали переселенцев в Россию и оказывали им всемерную помощь на месте. Переселившиеся с помощью барона люди называли себя «людьми барона», вот и селение стали называть Баронским, или просто Баронск, официально получившее название Екатериненштадт.

Из дальнейшего становления этой колонии видно, что Екатерина II уделяла организации жизни колонистов на Волге достаточно много внимания. В одном из ее указов по межеванию земли для данной колонии говорится: «Выбрать из празднолежащих земель удобное к поселению место, мерою не менее определенных участков по нынешней пропорции как на 90 семей… купить лесу на построение селения».

Это происходило в первые два года после издания второго пригласительного указа императрицы. Правая высокая сторона Волжского побережья была к этому времени, по-видимому, уже прилично заселена, и теперь происходило освоение левого берега, более привлекательного землей – плодородными заливными лугами, но и более опасного из-за набегов кочевых народов, татар, башкир и других, которых всех скопом называли тогда «киргизами».

Следующий важный момент – первопоселенцы не были представлены в голой степи сами себе, как сообщается в некоторых иссследованиях, но получали законную помощь от государства. В данном случае для выбора места, планирования колонии и ее строительства был назначен военный инженер Иван Райс.

Под его руководством оказывалась и помощь государства для первичного устройства. Каждая семья получала 30 десятин земли, в том числе 15 десятин пахотной, 5 – леса, 5 – выгонов и 5 десятин под строения. Также каждой семье выдавалось по одной-две лошади, корова, инвентарь и подъемные деньги.

К трудностям первого периода, связанного с необходимостью присобления к суровому, по сравнению с германским, климату левобережные колонии серьезно страдали от набегов кочевников, забиравших скот и имущество, а также людей для продажи в рабство. Поселения обносились заградительным валом, строились наблюдательные вышки, что в первые годы мало помогало.

Так, сообщается, что староста поселения однажды обращался к императрице с просьбой отложить взимание долгов в связи с тем, что большинство мужчин были захвачены налетчиками, которые требовали выкуп за каждого пленника по 150 рублей. Екатерина II выделила нужную сумму для их выкупа.

Предполагаю, что этот случай был у наших предшественников на поволжской земле не единичным. Известны случаи набегов степных кочевников с сожжением колоний и массовым убийством людей.

Лишь со временем освоились жители на новой земле. Занимались они выращиванием всех, практически, видов сельскохозяйственных культур и животноводством. Занимались выращиванием аниса – травянистого растения с пряными и лекарственными свойствами, известными со времен древних греков и римлян. Анис «Баронский» славился на всю округу. А далее сообщается, что была открыта хлебная биржа и ярмарка, регулярно работавшая два раза в неделю. В колонии появились три мельницы и фабрика по выделке кож.

Важную роль играла пристань, которая славилась торговлей лесом и пшеницей. Лес спавлялся из Верхнего Поволжья и находил большой спрос во всех селениях. Твердые сорта пшеницы подвозили из окрестных сел в амбары, построенные вдоль берега, отсюда зерно отправлялось на продажу в Петербург и за границу.

Колония и округ славились выращиванием американского сигарного табака, который обрабатывался на местной табачной фабрике и затем поступал на внутренний и зарубежный рынок. Здесь было начато пивоварение, которое вылилось впоследствии в заводы по производству знаменитого «жигулевского» пива.

Наряду с сельским хозяйством и животноводством довольно скоро стали создаваться кустарные мастерские, которые переросли в предприятия по выпуску плугов, борон, веялок и другого оборудования. Со временем эти предприятия перерастали в заводы, из ворот одного из которых вышел в дальнейшем первый серийный советский трактор.

В Екатериненштадте было открыто первое русское Центральное училище в немецких колониях Поволжья, а также в числе первых в Заволжье появился телефон.

Примерно к столетию образования колонии ее жители совместно с другими поволжскими колонистами установили в Екатериненштадте прамятник Екатерине II, созданный знаменитым скульптором Петром Карловичем Клодтом. Возле памятника был разбит сад, ставший любимым местом отдыха жителей. Памятник снесли в начале 1930 года, а в годы войны отправили на переплавку.

Дальнейшая судьба жителей колонии известна, с началом войны они были выселены за Урал. Сама колония после ряда переименований с мая 1942 года получила название город Маркс Саратовской области. В наши дни, после перестройки в России, произошло, в некоторой степени, и осознание исторической несправедливости. Свидельством тому является восстановление в 2007 году в городе Марксе памятника Екатерине II. Знаменательным является и факт установления памятника Фритьофу Нансену, организовавшему в 1921—1922 годах хлебные экспедиции для помощи голодающим детям Поволжья.

Вот так мы «заглянули» в сложное переплетение судеб народа, поселений и городов, которое должно было пережить наше старшее поколение в течение не только первого «хорошего» столетия на россйской земле, но и в последующие тревожные и окаянные десятилетия.

Уже в первые годы после второго Манифеста Екатерины II, в Россию приезжали не только разрозненные группы людей, как эти «люди барона Борегарда», стихийно составлявшиеся еще в германских княжествах из разных слоев общества и разных областей проживания. Попросились на жительство и были приняты и организованные и сплоченные религиозными воззрениями группы людей. Так, в 1764—65 годах, то есть уже через два года после приглашения на Волге поселились две религиозные общины: гернгутеры и меннониты. Об этих религиозных сообществах речь пойдет особо.

Наследство Екатерины II

А пока молодая Екатерина II, еще не великая, но ужасно работоспособная, умная и деятельная, как мы видим, конечно-же, была в курсе всех дел относительно хода освоения «пустых» земель. Но помимо этого, она должна была упрочить свое положение как законной, а еще больше как признанной самодержицы. И в этом она тоже преуспела.

Уже на коронацию она взяла и поставила рядом с собой 8-летнего сына Павла Петровича, показывая при этом, что она мать правнука императора Всероссийского Петра Первого Великого, что таким образом сохранится законнная преемственность передачи власти в Доме Романовых. Историки сообщают, что во время коронации она даже обещала, правда, устно, передать власть сыну при достижении им совершеннолетия. Но потом забыла. Что-ж, бывает.

Она оставила после себя действительно великое наследство. Это наследство так же велико, как и неоднозначно. Помимо великих деяний, она оставила по себе сплетни и неудовольствия, как и ряд тайн, не раскрытых до настоящего времени, то есть, в течение более 250 лет.

Личность Екатерины II, помимо мифов и сплетен, настолько интересная, а деятельность настолько разностороняя, что о ней надо говорить подробнее. Тем более, что некоторые результаты ее деятельности – возврат по Российскую корону исконно русских земель по северному прбережью Черного моря, захваченных Османской империей, привели к необходимости заселения и «окультуривания» новых огромных регионов, и этому способствовала деятельность следующих императоров российских, ее сына, внуков и правнуков.