Полная версия

Путь к самоактуализации: как раздвинуть границы своих возможностей. Новое понимание иерархии потребностей

Хотя существуют гиперчувствительные к признакам угрозы люди, большинство чувствует лишь некоторый дискомфорт при соприкосновении с неизвестным. При этом у каждого имеется своя доля страхов, например страх неудачи, страх отказа, страх потери контроля, страх утраты эмоциональной связи и страх потери репутации[99]. Способность снижать, управлять и даже сживаться с неопределенностью важна для любого, кто хочет стать целостной личностью. Она необходима не только для сохранения здоровья и благополучия, но и для выживания.

Постоянный страх и тревога могут оказывать серьезное влияние на обучение, поведение и здоровье[100]. Последствия дискриминации, насилия, пренебрежения или оскорбления могут чувствоваться на протяжении всей жизни, они изменяют связи в областях развивающегося мозга, которые особенно чувствительны к стрессу.

Хотя многие изменения мозга являются результатом адаптации к внешним условиям – т. е. оправданны с точки зрения обнаружения угрозы, – они сказываются на состоянии организма в целом. В самом деле, генам абсолютно «все равно», насколько мы счастливы и даже насколько психически здоровы. Если бы они могли говорить, то рассказали бы о том, что их заботит только передача самих себя следующему поколению. Если это означает достижение биологических целей за счет принесения в жертву целей более высокого порядка (например, ваших устремлений), то так и будет. Даже если вы до глубины души хотите отдать все силы сочинению новой симфонии или поиску доказательства сложной теоремы, то система не сможет выполнять работу с полной отдачей – иначе говоря, использовать всю свою энергию – при слишком значительной психологической энтропии.

На разных уровнях биологического функционирования наш организм постоянно пытается свести к минимуму все неожиданное – энтропию и непредсказуемость, – подстраивая реакцию к сигналам из внешнего мира. Когда уровень внутренней энтропии слишком высок, нам приходится искать альтернативные стратегии минимизации энтропии и удовлетворения базовых потребностей. Если ничто не дает результата, то со временем система перестает адаптироваться и в конечном итоге деградирует.

Это очень сильно сказывается не только на нашей физиологии, но и на психике. Мы тратим изрядное количество физической энергии на поддержание работы мозга, который позволяет нам обеспечивать приемлемый уровень предсказуемости и внутренней устойчивости с тем, чтобы определять, какие действия приближают нас к целям. Чем большую неопределенность мы ощущаем в жизни, тем больше метаболических ресурсов тратим впустую и больше подвергаемся стрессу. Когда внутреннее расстройство становится слишком сильным, мы можем прибегать к стратегиям, разрушительным для других, не говоря уже о целостности собственной личности. Мы теряем чувство возможности и оказываемся во власти узкого набора эмоций, мыслей, моделей поведения, который уменьшает наш потенциал превращения в ту личность, какой действительно хотим стать. Когда переживания из-за неоднозначности результатов анализа крови не дают вам уснуть всю ночь, сочинение симфонии на следующий день может быть проблематичным.

Исследования ясно показывают, что наши психологические процессы тесно переплетаются с физиологией. По этой причине я со спокойной душой объединяю физиологические потребности с потребностью в безопасности, как предлагал Маслоу. Когда у людей нет возможности удовлетворить потребность в безопасности, они реагируют на это совершенно определенным образом, стремясь восстановить баланс, или гомеостаз. Восприятие поведения людей под таким углом позволяет нам терпимо относиться к его неадекватности и при этом хорошо понимать других.

Потребность в безопасности может выйти у каждого человека на первый план в любой момент, и он будет, скорее всего, действовать предсказуемым образом в соответствии с фундаментальными принципами человеческой природы. Когда нет возможности удовлетворить потребность в безопасности, мы перестаем доверять другим и начинаем относиться к людям с подозрением. В таком состоянии очень легко скатиться на деструктивный путь ради обретения безопасности, например стать членом какой-либо компании или преступной группировки. По словам Маслоу, «у человека, который чувствует себя в безопасности, и того, кто живет словно шпион на вражеской территории, очень разные характеры»[101].

Начнем с примера, который каждый из нас может понять: чувство голода.

Чувство голода

Вряд ли у кого возникнет желание сочинять музыку, доказывать теоремы, заниматься декорированием дома или наряжаться, если желудок постоянно пуст и мучает жажда, если невозможно избавиться от ощущения надвигающейся катастрофы или чувства ненависти со стороны окружающих… Чтобы наверняка задвинуть высшие мотивы на задний план и получить искаженное представление о способностях и природе человека, заставьте организм хронически страдать от голода или жажды.

АБРАХАМ МАСЛОУ, «Мотивация и личность» (1954 г.)Дурное расположение духа у голодного человека нередко служит предметом шуток. Однако миллиардам людей по всему миру, регулярно страдающих от нехватки продовольствия, не до смеха.

Последствия голода и для людей, и для животных очень серьезны. Отсутствие надежных источников продуктов питания порождает пищевую незащищенность, которая приводит к появлению конкретного набора негативных моделей поведения: повышенной импульсивности и гиперактивности, повышенной раздражимости и агрессии, повышенной тревожности и склонности к потреблению наркотиков[102]. Свидетельства того, что пищевая неопределенность ведет к появлению этого набора моделей поведения, убедительны и многочисленны. К ним относятся исследования последствий пищевой депривации у насекомых, птиц и млекопитающих (включая человека); исследования людей, которые сидят на жесткой диете и занимаются лечебным голоданием; исследования людей с расстройством пищевого поведения.

Этот набор моделей поведения обусловлен именно крайним голодом, а не изначальными личностными различиями. В одном классическом исследовании ученые заметили, что пациенты, которые в начале процесса лечебного голодания были неупрямыми, благодушными и оптимистичными, потом становились все более импульсивными и обозленными вплоть до склонности к рукоприкладству[103]. В одном из случаев «человек обратился за помощью после выписки из-за того, что очень злился при поездках на автомобиле и боялся передавить раздражавших его пешеходов»[104].

Голод повышает мотивацию работать за еду или платить за нее и одновременно снижает мотивацию работать или платить за все несъедобное[105]. Набор моделей поведения, связанных с голодом, лучше всего рассматривать не как отказ системы, а как адаптацию, ответ, состоящий из альтернативных стратегий улучшения поиска, захвата и защиты пищевых ресурсов даже за счет принесения в жертву других целей[106].

Если альтернативные стратегии не обеспечивают достижения цели, то тревога и гиперактивность могут в конечном итоге привести к депрессии и апатии. Данный момент является ключевым: именно длительная пищевая неопределенность вызывает этот набор моделей поведения, а не полная депривация. Длительная пищевая неопределенность производит так много психологической энтропии, что чувство беспомощности в конечном итоге берет верх, а другие системы начинают деградировать. По мнению британского психолога Дэниела Неттла, некоторые модели поведения – такие как импульсивность, агрессия и тревога – широко распространены среди экономически неблагополучных слоев населения в большей мере из-за того, что они регулярно страдают от голода, а не из-за исходных различий социальных классов[107].

Поразительнее всего то, что многие модели поведения, обусловленные голодом, обычно пропадают после получения пищи[108]. Мы голодны лишь до того момента, когда перестаем быть голодными. А в отсутствие голода мы забываем о том, что это такое, быть голодным. До следующего раза.

Теперь, когда мы рассмотрели понятный для всех нас пример, попробуем разобраться с более сложными психологическими формами незащищенности, начиная с привязанности.

Потребность в надежной привязанности

Жизнь в идеале должна представлять собой ряд дерзких вылазок с безопасной базы.

ДЖОН БОУЛБИЧеловеческое дитя появляется на свет как совершенно беспомощное создание и в удовлетворении базовых физиологических потребностей полностью зависит от того, кто ухаживает за ним. Чувствуя ответственность и надежность ухаживающего, младенец обретает уверенность в том, что его потребности будут удовлетворены. Одновременно у младенца возникает эмоциональная привязанность к ухаживающему, и эта связь создает безопасную базу и надежное убежище, позволяющее растущему ребенку выживать, удовлетворять любопытство и исследовать окружающий мир.

Опираясь на теорию Фрейда в сочетании с молодой наукой этологией (изучение поведения животных через призму эволюции), кибернетической теорией, теорией систем управления и психологией развития, британский психолог Джон Боулби предположил существование «поведенческой системы привязанности», которая появилась на заре истории человечества и была нацелена на формирование близости между ухаживающими и уязвимыми младенцами, детьми и взрослыми[109]. Поведение, нацеленное на формирование близости, по словам Боулби, выполняет функцию уменьшения чувства страха и тревоги и проявляется, когда ребенок чего-то боится или чувствует угрозу.

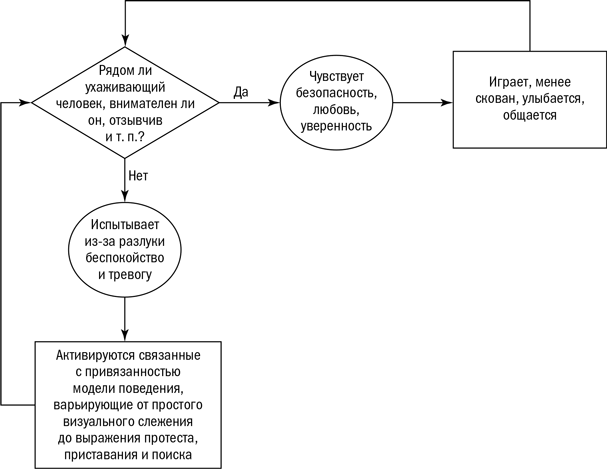

При описании этой системы Боулби использовал ключевые принципы теории управления, в основе которой лежат логические операции «если/то». В самом деле в нашей системе закодировано множество подсознательных механизмов в стиле «если/то», и, как мы увидим далее в этой книге, понимание этого позволяет нам осознанно отключать систему и брать под контроль бессознательные привычки. В детском возрасте, однако, у нас еще нет когнитивного тормоза самоанализа, который позволяет блокировать поведенческую систему привязанности.

Боулби утверждал, что система привязанности дает нам ответ на целый ряд «если/то»-вопросов, начиная с такого: «Рядом ли ухаживающий человек, внимателен ли он и отзывчив?»[110] Если ребенок понимает, что ответ «да», то он чувствует, что его любят и что он в безопасности, ощущает уверенность и с большей вероятностью изучает мир, играет и общается с другими. В случае ответа «нет» ребенок испытывает тревогу и, скорее всего, ведет себя так, чтобы привлечь к себе ухаживающего человека, не спит и подает голос (плачет). По теоретическому предположению Боулби, такое поведение будет продолжаться до тех пор, пока ребенок не ощутит приемлемый уровень близости с человеком, к которому он испытывает привязанность. Если же этот человек не реагирует, то ребенок должен полностью отдалиться от него, что часто случается при длительной разлуке.

Очень чувствительная к тому, как к нам относятся в моменты стресса, система привязанности постоянно следит за тем, насколько успешно мы получаем близость и поддержку со стороны объекта привязанности – сначала родителей, а потом друзей и возлюбленных. Как говорит Боулби, на основе физического присутствия ухаживающего человека мы постепенно формируем ментальные образы, или «внутренние рабочие модели», других и самих себя, которые позволяют нам предвидеть поведение других на основе прошлого опыта. В результате взаимодействия с различными объектами привязанности на протяжении жизни мы создаем модели полезности и отзывчивости других к нашим потребностям, а также собственные представления о доброте и ценности любви и поддержки. Эти внутренние рабочие модели влияют на ожидания и принципы, которыми мы зачастую неявно руководствуемся в отношениях в более широком смысле.

Идеи Боулби были проверены Мэри Эйнсворт, американо-канадским специалистом по психологии развития, которая убедилась в том, что младенцы предсказуемо демонстрируют один из нескольких характерных «паттернов привязанности»[111]. Она проводила «эксперимент с незнакомой ситуацией», когда детей в возрасте 9–12 месяцев приносили в лабораторию и после того, как они успокаивались, ненадолго разлучали с родителем, оставляя их наедине с незнакомцем.

Предсказание Боулби оказалось правильным: присутствие незнакомца вызывает у детей тревогу, заставляет их смотреть на родителей в поисках поддержки. А когда родители оставляют детей наедине с незнакомцем, они испытывают дополнительный стресс: перестают интересоваться своими игрушками или начинают плакать. После возвращения матери большинство детей (примерно 62 %) ползут ей навстречу, стремясь восстановить утраченную близость со знакомым ухаживающим человеком.

Сказанное относится к большинству детей. По наблюдениям Эйнсворт, у части детей (примерно 15 %) разлука вызывает чрезвычайно сильный стресс, а после возвращения ухаживающего они ползут к нему, но сопротивляются контакту – отстраняются, вырываются или иным образом показывают, что им не нравится происходящее[112]. Эйнсворт расценила это как проявление ненадежной формы привязанности. Ребенок не может в полной мере регулировать и восстанавливать эмоциональное равновесие после того, как его оставляют незащищенным. Она назвала такое состояние «тревожно-амбивалентной привязанностью».

Эйнсворт выявила у 25 % детей еще одну форму ненадежной привязанности, которую она назвала «избегающей». Эти дети испытывают явный стресс при разлучении, однако после возвращения матери они ведут себя так, как будто им не нужна ее защита, контакт или поддержка. Они словно говорят: «Как бы там ни было, а ты мне не нужна».

Новаторская работа Эйнсворт, посвященная привязанности детей, впоследствии была расширена и к ней добавилось исследование отношений взрослых[113]. Ниже представлены четыре основных типа привязанности, выявленных у взрослых.

– Мне легко эмоционально сближаться с другими. Я чувствую себя комфортно, когда полагаюсь на них, и позволяю им полагаться на меня. Я не боюсь оставаться в одиночестве или видеть, что другие не принимают меня. (Надежная привязанность)

– Я испытываю дискомфорт, когда сближаюсь с другими. Я хочу эмоционально сблизиться, однако мне трудно полностью доверять другим или полагаться на них. Я опасаюсь, что могу пострадать, если слишком сближусь с другими. (Тревожная, или избегающая, привязанность)

– Я хочу быть эмоционально близким с другими, однако нередко оказывается, что они не хотят сближаться настолько, насколько мне хотелось бы. Мне плохо без близких отношений, но порой беспокоит то, что другие не ценят меня в такой же мере, в какой ценю их я. (Избегающе-отвергающая привязанность)

– Мне вполне комфортно без близкой эмоциональной связи. Для меня очень важно чувствовать независимость и самодостаточность, и я предпочитаю не полагаться на других и не позволяю им полагаться на меня. (Тревожно-избегающая привязанность)

Подходит ли вам какой-либо из этих профилей? Если да, то превосходно! Вы начинаете процесс самоосознания, который реально может принести пользу вашим отношениям. Большинство людей, однако, не вписывается точно в какую-то одну категорию или определяет для себя несколько категорий. В действительности эта типология слишком примитивна и статична. Крис Фрейли с коллегами выяснил, что различия людей на самом деле довольно размыты и не имеют четких границ[114]. У нас есть в той или иной мере признаки всех стилей привязанности, варьирующие от «это не про меня» до «это действительно мое», а большинство людей попадает в промежуток между экстремумами.

На деле четыре стиля привязанности взрослых – надежный, тревожный, избегающе-отвергающий и тревожно-избегающий – можно представить как комбинацию всего двух измерений: тревожности и избегания. Тревожная привязанность отражает страх быть отвергнутым или покинутым и является продуктом представлений о том, готовы ли другие прийти на помощь в случае необходимости. Избегающая привязанность не так связана с чувством безопасности, она имеет больше отношения к тому, как вы регулируете свои эмоции в ответ на стресс – используете ли вы других в качестве безопасной базы или отстраняетесь от них и прекращаете отношения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Brooks, D. (2017). When life asks for everything. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2017/09/19/opinion/when-life-asks-for-everything.html; Brooks, D. (2019). The second mountain: The quest for a moral life. NY: Random House.

2

Maslow, A. H. (1966/1996). Critique of self-actualization theory. In E. Hoffman (Ed.), Future visions: The unpublished papers of Abraham Maslow (pp. 26–32). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

3

Maslow, A. H. (1961). Peak experiences as acute identity experiences. The American Journal of Psychoanalysis, 21, 254–262, p. 260.

4

Maslow, A. H. (1998; originally published in 1962). Toward a psychology of being (3rd ed.) New York: Wiley, p. 231.

5

Maslow, A. H. (1969). The farther reaches of human nature. Journal of Transpersonal Psychology, 1 (1), 1–9, p. 1. Полный текст лекции в унитарной церкви можно найти на YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=pagvjnTEEvg.

6

Maslow, The farther reaches of human nature, pp. 3–4.

7

Lowry, R. (1979). The journals of A. H. Maslow – two volumes (The A. H. Maslow series). Monterey, CA: Brooks/Cole, p. 1261.

8

Krippner, S. (1972). The plateau experience: A. H. Maslow and others. Journal of Transpersonal Psychology, 4 (2), 107–120, p. 119.

9

International Study Project, Inc. (1972). Abraham H. Maslow: A memorial volume. Monterey, CA: Brooks/Cole, p. 53.

10

Lowry, The journals of A. H. Maslow, p. 869.

11

Michael Murphy, personal correspondence, May 10, 2018.

12

. https://www.abrahammaslow.com/audio.html. The Abraham Maslow audio collection: Volume 2, The farther reaches of human nature, part 8, 1967.

13

Schneider, K. J. (2018). The chief peril is not a DSM diagnosis but the polarized mind. Journal of Humanistic Psychology, doi: 10.1177/0022167818789274; Peters, S. (2018). “The polarized mind” as alternative framework for human suffering. Mad in America. Retrieved from https://www.madinamerica.com/2018/07/polarized-mind-alternative-framework-human-suffering.

14

Kaufman, S. B. (2013). Ungifted: Intelligence redefined. New York: Basic Books. Kaufman, S. B. (2018) (Ed.). Twice exceptional: Supporting and educating bright and creative students with learning difficulties. New York: Oxford University Press.

15

Kaufman, S. B., Weiss, B., Miller, J. D., & Campbell, W. K. (2018). Clinical correlates of vulnerable and grandiose narcissism: A personality perspective. Journal of Personality Disorders, 32, 384.

16

Maslow, Toward a psychology of being, p. 66.

17

Maslow, A. H. (1969). The psychology of science: A reconnaissance. Washington, DC: Gateway Editions, p. 15.

18

Maslow, Toward a psychology of being, p. 85.

19

Fromm, E. (1989). The art of being. New York: Bloomsbury Academic.

20

Maslow, Critique of self-actualization theory, p. 28.

21

В первое издание своей книги «Мотивация и личность» Маслоу включил целую главу под названием «По направлению к позитивной психологии», где изложил свое видение этой области. Позднее в приложении к переработанному изданию он написал: «Конечно, самым очевидным предметом позитивной психологии является изучение психологического здоровья (и других видов здоровья: эстетического, физического, здоровой ценностной ориентации и т. п.). Однако позитивная психология предполагает также более глубокое изучение хорошего человека: надежного, уверенного в себе, демократичного, спокойного, мирного, сострадающего, щедрого, доброго, творческого, святого, героического, сильного, одаренного, включающего в себя все лучшее, что есть в людях».

22

Maslow, Toward a psychology of being, p. 85.

23

Schneider, K. J., Pierson, J. F., & Bugental, J. F. T. (Eds.). (2015). The handbook of humanistic psychology: Theory, research, and practice (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, p. xix.

24

van Deurzen, E., et al. (Eds.). (2019). The Wiley world handbook of existential therapy. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; Schneider, K. J., & Krug, O. T. (2017). Existential-humanistic therapy (2nd ed.). London: APA Books.

25

Bland, A. M., & DeRobertis, E. M. (2020). Humanistic perspective. In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of personality and individual differences. Cham, Switzerland: Springer. Advance online publication: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-28099-8_1484-1.

26

Jourard, S. M., & Landsman, T. (1980). Healthy personality: An approach from the viewpoint of humanistic psychology. New York: Macmillan; Kaufman, S. B. (2018). Do you have a healthy personality? Scientific American Blogs. Retrieved from https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/do-you-have-a-healthy-personality.

27

Compton, W. C., & Hoffman, E. L. (2019). Positive psychology: The science of happiness and flourishing. New York: Sage Publications; Basic Books; Lopez, S. J., Pedrotti, J. T., & Snyder, C. R. (2018). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths. New York: Sage Publications; Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press; Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5–14. Цитата «что придает смысл жизни» взята из Seligman & Csikszentmihalyi (2000), p. 5.

28

Следует заметить, что некоторые психологи-гуманисты и позитивисты ратуют за более глубокую концентрацию на парадоксах человеческой жизни в исследованиях, усматривая в этом главный недостаток данной области. Я согласен с таким критическим взглядом. См.: DeRobertis, E. M., & Bland, A. M. (2018). Tapping the humanistic potential of self-determination theory: Awakening to paradox. The Humanistic Psychologist, 46 (2), 105–128; Wong, P. T. P. (2010). What is existential positive psychology? International Journal of Existential Psychology & Psychotherapy, 3, 1–10; Wong, P. T. P. (2011). Positive psychology 2.0: Towards a balanced interactive model of the good life, Canadian Psychology, 52 (2), 69–81.

29

Sheldon, K. M., & Kasser, T. (2001). Goals, congruence, and positive well-being: New empirical support for humanistic theories. Journal of Humanistic Psychology, 41 (1), 30–50.

30

Diener, E., Suh, E. N., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), 276–302; Kaufman, S. B. (2017). Which personality traits are most predictive of well-being? Scientific American Blogs. Retrieved from https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/which-personality-traits-are-most-predictive-of-well-being; Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2013). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology, 10 (3), 262–271; Ryan & Deci, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being; Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4), 719–727; Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon & Schuster; Sun, J., Kaufman, S. B., & Smillie, L. D. (2016). Unique associations between Big Five personality aspects and multiple dimensions of well-being. Journal of Personality, 86, 158–172; Yaden, D. B., Haidt, J., Hood, R. W., Vago, D. R., & Newberg, A. B. (2017). The varieties of self-transcendent experience. Review of General Psychology, 21 (2), 143–160.