Полная версия

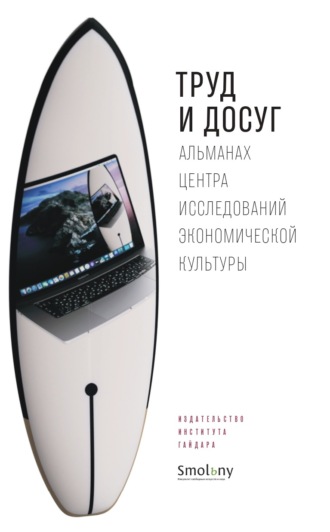

Труд и досуг

Книга известного философа и в прошлом активиста Маурицио Лаццарато «Марсель Дюшан и отказ трудиться»[12] открывается следующими соображениями:

«Джон Кейдж хвалился, что ввел в музыку тишину, а я горжусь, что восславил в искусстве лень[13]», – как-то сказал Марсель Дюшан. «Великая лень» Марселя Дюшана произвела в искусстве куда более радикальный и долговременный переворот, нежели кипучая активность Пикассо с его 50 000 произведений. Дюшан упорно отказывается работать – идет ли речь о наемном труде или о труде творческом. Он отказывается подчиняться обязанностям, ролям и нормам капиталистического общества[14].

Лаццарато сопоставляет две очень разные реальности и находит точки неожиданного совпадения. Что общего между аристократическим жестом Дюшана, который вполне мог прожить на капитал, заботливо оставленный ему отцом, и стачкой рабочих, которые борются за свои права, не вполне осознавая, что значит право на лень? «Ленивое действие» Дюшана Лаццарато ставит выше именно по той причине, что в нем заключен не только отказ от труда, но и что-то еще: праздная активность, ленивое действие. В отказе трудиться – радикальный жест, переворот, создание пространства новых возможностей. В этом Лаццарато видит даже выход за рамки тотальности труда: «Право на лень побеждает обмен, собственность и труд, но при этом отступает от марксистской традиции»[15]. Индивидуальную практику Дюшана Лаццарато сопоставляет и ставит в один ряд с коллективными практиками забастовки и бунта.

Отказ от труда[16] – это прежде всего отказ от навязанных и навязчивых предложений, нежелание встраиваться в чужую игру, играть не по своим правилам. Тишина в музыке – это предложение каждому услышать свою музыку, у этой музыки нет авторства, нечего охранять патентами и правами собственности. Тишина в музыке подобна поэзии в языке, когда значение слов может приостанавливаться. Обычная речь не звучит, от нее отказываются. Прославление лени у Дюшана – это прямая отсылка к трактату Поля Лафарга «Право на лень», который появился как ответ на право на труд Луи Блана.

Лафарг задолго до Дюшана призывал отойти от христианских предрассудков и вернуться к античным идеалам и провозгласить право на лень много более священным, чем «чахоточное» право на труд[17]. Памфлет Лафарга призван был показать эксплуатацию, заложенную в труде, и освобождающий потенциал отказа от труда, в котором заложена эксплуатация. Первобытный дикарь, который большую часть времени отдыхает и проводит в играх, гражданин античного полиса, который считает рабским унижением продажу труда за деньги, – вот те идеалы, которые, по мнению Лафарга, могут помочь новому обществу. Лень не означает отсутствия активности, но способна осуществить переключение на другой тип активизма. Ленивое действие содержит переключение на другой тип активизма. Своеобразным лозунгом этого парадокса являются слова Лессинга, которые Лафарг помещает в качестве эпиграфа: «Будем ленивы во всем, кроме любви, пиров и лени».

Ленивое действие позволяет выйти за рамки производительности и эффективности, культуры «тотального труда». Отказ от труда в привычном смысле дает новые силы, открывает пути для изобретений, означает новую антропологию и эстетику. Сама жизнь предпочитается работе. Человек освобождается, отказываясь подчиняться обязанностям, ролям, нормам, отказывается участвовать в том, смысл чего не понимает, отказывается плодить и умножать бессмысленность или чужие смыслы. Так человек работающий становится человеком создающим, человеком творящим. Именно в таком жесте может происходить освобождение и снятие отчуждения.

Неслучайно сравнение с первобытным человеком в эпоху догосударственных родоплеменных отношений. Работа уступает место игре. Для Дюшана такой игрой становятся шахматы – он совершенствуется, участвует в соревнованиях, но не как спортсмен, вся жизнь которого зависит от исхода состязаний, а как игрок в полном смысле слова – человек играющий в шахматы.

Тонко прочувствовал и описал этот аспект отказа от труда такой современный философ, как Джорджо Агамбен. Он не раз соглашается с важной мыслью Аристотеля, изложенной в «Метафизике», что человек – «это животное, которое способно на собственную неспособность»[18]. Человек может действовать и не действовать, делать и не делать, лениться и не лениться. Сама способность сделать что-либо предполагает способность не сделать. Агамбен видит, что власть часто использует отделение человека от способности не делать, которая на самом деле есть органичная часть способности сделать: «Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы так, как это отчуждение неспособности»[19]. Содержание действия наполняется лишь тем, что мы не можем не делать. Напротив, само действие становится осмысленным, если в нем подразумевается возможность отказа. Тем самым труд человека содержит в себе отказ от труда. Интуитивно понятно, что даже армия или тюрьма содержит в себе возможность отказа от выполнения. Маргинальная форма этого отказа может принимать форму суицида.

Если хирург готовится сделать нам операцию, то нам лучше знать, что у него есть возможность отказаться от ее выполнения. Тот факт, что он все же решается на нее, свидетельствует о том, что это правильный, осознанный выбор. В случае с хирургом ситуация неспособности отказаться кажется абсурдной. Еще очевиднее дистанция между выбором трудиться или не трудиться, если мы говорим о потреблении и выборе человека. Наличие выбора имманентно предполагает отказ. Способность не выбрать и отказаться формирует вкус. Это тонко подмечает Агамбен, когда развивает мысль об акте творения: «Тот, кому не хватает вкуса, не способен удержаться от чего-либо, отсутствие вкуса – это всегда неспособность не сделать»[20].

Бездействие и «Лень»

Высшей формой отказа от работы является бездействие. Бездействие как ничегонеделанье сближает западную и восточную мысли. Великая «Лень» стала в России начала XX века важным достижением художественного авангарда.

Великую «Лень» – именно в такой редакции, с кавычками и с большой буквы, – воспел Казимир Малевич. В феврале 1921 года в Витебске он опубликовал памфлет «Лень как действительная истина человечества» с подзаголовком «Труд как средство достижения истины. Философия социалистической идеи»[21]. Малевич превозносит лень как конечную цель, к которой устремлены и капитализм, и социализм. Лишь по недоразумению считает он этот термин пежоративным. За термином «Лень» как раз скрывается бездействие. Это состояние созерцания, покоя, вечного отдыха, блаженства и творчества, в этом контексте деньги – это знак соблазна блаженством лени[22]. Лень – труд не «харчевой», но другого порядка, работа над совершенством, свобода действия и искания, без шаблона и фабричности, подражание Богу «в момент полного бездействия». Искусство, наука составляют труд другого порядка, где творчество, свобода действия, искания содержат сокрытое состояние «лени», которое ведет к совершенствованию полного физического бездействия, переводя все физическое в состояние действия одной мысли (182). Бездействие – это состояние мысли, работа ума особого рода.

Наиболее точным эквивалентом «Лени» Малевича является бездействие. Совершенством Бога «в момент полного бездействия» Бог почиет на троне лени и созерцает свою мудрость. Особенно важно то дополнительное разъяснение, что добавляет Малевич о бездействии, – это «действие как созерцание самомиропроизводства, наступает момент полной „лени“, ибо я уже не могу участвовать в совершенстве: оно достигнуто»[23]. Это предельная точка лени/бездействия. Машинам Малевич тоже не отказывает в лени: «В будущем машина должна освободиться и возложить свой труд на другое существо, освободив себя из-под гнета социалистического общества, обеспечив себе тоже право на „Лень“»[24].

Бездействие как цель труда легче всего обнаружить в труде художника и ученого. Бездействие объединяет труд и отдых на более высоком уровне самопроизводства мира, то есть человечества, свободного от производства, где не доминируют труд и отдых, подчиненные логике производства и капитала. Тем самым именно бездействие является выходом за рамки обоих, знаменует их предельное совершенство. В бездействии труд и досуг перестают быть оппозицией, бездействие является выходом за пределы и труда, и досуга. Малевич недоумевает по поводу сумасшествия и нелепости мира, в котором оказался: почему социализм не возьмется сразу за строительство правильного мира, противопоставив себя системе капитала и наемного труда с отчуждением?

В этой связи ясно, что текст Малевича о «Лени» не эпатаж, вернее, не только эпатаж, но серьезное размышление, серьезная критика. Это высказывание органично встраивается в его другие высказывания и является в какой-то степени их продолжением. Свой художественный стиль в этот период Малевич обозначает как супрематизм (от лат. supremus – наивысший), ищет универсальные формы – квадрат, круг, крест, универсальный цвет. Его супрематические крестьяне приобретают статичность, недвижность, в какой-то степени даже иконичность. Любой предмет подвергается ржавчине, поэтому то, что действительно достойно изображения, – это беспредметность, недвижность мироздания. В работе 1923 года «Мир как беспредметность. Труд и отдых» Малевич пишет: «Жизнь состоит из двух состояний: труда и отдыха, которые, в свою очередь, распадаются на множество различий форм труда и отдыха. Труд и отдых – это тело и лень, они неразделимы, поэтому отдых еще не есть достижение покоя – это затишье перед трудом… искусство в сути своей беспредметно, в нем отсутствует и труд, и отдых…» В искусстве предмет предохраняется от ржавчины жизни и становится беспредметным. Движности (гараж, фабрика, завод) противопоставлена недвижность мироздания. Предмет превращается в образ.

К похожим идеям подводит «взорванная художественная заповедь», «зародыш всех возможностей», как называл сам Малевич «Черный квадрат». Эта работа впервые демонстрируется в 1915 году в Петрограде, выставляется как икона в красном углу. Супрематическая беспредметность черного квадрата, по мысли Малевича, превосходит видимый мир. В 1919 году Малевич показал серию «Белое на белом» на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм». Впоследствии Малевич включал в экспозицию уже и просто пустые холсты[25]. Это нулевой отсчет, «нуль форм», взрыв действительности. Это бездействие, которое содержит колоссальный творческий потенциал по преображению мира и созданию нового.

На это диалектическое понимание бездействия у Малевича обращает внимание и Джорджо Агамбен. Во время визита в Петербург в октябре 2018 года Агам-бен не раз подчеркивал, что бездействие (inoperosità) не означает инерции. Подобно otium, бездействие – это особая форма действия, которая позволяет приостановить и дезактивировать действия человека и направить в новое русло, открыть для нового использования. В этом смысле бездействие содержится в любой деятельности человека – экономической, политической, религиозной, языковой. Только бездействие и созерцание делают человека по-настоящему счастливым. Именно в момент переключения, дезактивации человек является самим собой, и именно в этом, как разъясняют и Агамбен, и Малевич, проявляется действительная истина человечества. Бездействие как бесцельное, непрактичное, беспредметное действие становится Действием с большой буквы.

Заключение

Ирония ленивого действия Дюшана и Малевича в том, что сегодня именно их работы высоко оцениваются рынком. Правильно выполненный жест по отказу от труда получил свою валоризацию. Капитализм обволакивает этот жест, демонстрируя свою оболочковую всеядность, свою подобность вьюнку, который готов оплетать, или, иными словами, паразитировать, даже наиболее яркие практики отказа от труда и практики ленивого действия. Ready-made Дюшана символизировал собой отсутствие прибавочной стоимости, но именно этот жест придал арт-объектам Дюшана – «Фонтану», или перевернутому писсуару, «Сушилке для бутылок» – дополнительную ценность. «Черный квадрат» и тем более «Белое на белом» Малевича должны были служить тем же целям, чтобы показать вершину супрематического искусства, которое преодолевает само понятие искусства. Это нулевая отметка искусства, в которой творец дает самому мирозданию творить. Можно ли считать эти жесты, воспринимать этот отказ играть по правилам как отсутствие активности? Является ли парадоксом высокая рыночная оценка этих работ? И да и нет. Да, поскольку отказ от труда и бездействие или ленивое действие – это легко прочитываемый жест. Сложно ли, трудно ли купить фабрично изготовленный товар и выставить его в перевернутом виде? Много ли труда в том, чтобы закрасить черный квадрат с неровными краями, или в том, чтобы изобразить белое на белом? При этом высокая цена показывает, что рынок ценит эти проявления как высшие проявления активности, как практики, которые эквиваленты огромной массе рутинного труда.

Тема прокрастинации, отказа от труда и бездействия содержит в себе мощный потенциал для мысли и действия. Становится понятно, как возможен выход за рамки оппозиции труда и досуга, за рамки «культуры тотального труда». Осознание подлинного смысла таких действий позволяет человеку в большей степени стать свободным и счастливым. Отказ от труда и бездействие – не болезнь, но практики освобождения, практики создания нового, практики сопротивления и борьбы, наконец, практики создания новых ценностей и богатства.

Прогнозы Кейнса и Рассела начала XX века не сбылись: люди не стали меньше работать, искусство жить не стало достоянием большинства. Напротив, есть ощущение, что количество откровенно бессмысленной и бесполезной работы лишь увеличилось[26]. Аппарат управления всюду растет, охранители безопасности всех типов несут свою службу, генерируются изменения ради их самих, растет вал бумаг, отчетов, проектов, который лишь увеличивается и быстрее устаревает благодаря цифровым технологиям. Поставить предел этому разрастанию бессмысленной работы, которая лучше бы не делалась, и должен подлинный активизм отказа и бездействия.

Список литературы

Агамбен Дж. (2015) Костер и рассказ. М.: Грюндиссе.

Агамбен Дж. (2014) Нагота. М.: Грюндиссе.

Андреева Е. (2019) Казимир Малевич. Черный квадрат. СПб.: Арка.

Афанасов Н. Б. (2019) Свободное время как новая форма труда: цифровые профессии и капитализм // Галлактика медиа: журнал медиаисследований. № 1. С. 44–61.

Бодрийяр Ж. (2006) Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика.

Вахштайн В., Маяцкий М. (2019) Случайный труд – принудительный досуг. Дискуссия // Логос. № 1. С. 1–26.

Вебер М. (1990) Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс.

Кейнс Дж. М. (2009) Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. № 6. С. 60–69.

Лафарг П. (2017) Право на лень. Религия капитала / Пер. с фр. М.: Либроком.

Лаццарато М. (2017) Марсель Дюшан и отказ трудиться. М.: Грюндриссе.

Малевич К. (2004) Лень как действительная истина человечества // Собр. соч. в 5 т. Т. 5 / Сост. А. С. Шатских. М.: Гилея. С. 178–187.

Паласиос-Уэрта И. (ред.) (2017) Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее. М.: Изд-во Института Гайдара.

Перри Дж. (2017) Искусство прокрастинации: как правильно тянуть время, лоботрясничать и откладывать на завтра. М.: Ад Маргинем Пресс.

Расков Д. Е. (2016) Бегство от мира и земной успех: экономическая культура зарубежных староверов // Идеи и Идеалы. № 4 (1). С. 37–53.

Расков Д. Е. (2019) Лень и труд: по мотивам Малевича // Логос. № 1. С. 259–272.

Graeber D. (2018) Bullshit Jobs: a Teh ory. N. Y. Simon & Schuster.

Pieper J. (1988 [1948]) Leisure, the basis of culture. South Bend. St. Augustine Press.

LAZINESS AND PROCRASTINATION AS PRACTICES OF ACTIVISM

Danila Raskov

Author’s affiliation: Associate Professor, PhD in Economics, Chair of the Problems of Interdisciplinary Synthesis in the Sphere of Social Sciences and Humanities, Saint Petersburg State University, Russia, danila.raskov@gmail.com.

Procrastination and inaction in the “culture of total labor” is often referred to as marginal activities or even diseases. Teh aim of the article is to show at the philosophical level that, on the contrary, procrastination, refusal of labor and inaction are active and creative practices that form meaningful work. Procrastination, or delaying the execution, allows you to perform many other, unplanned tasks. Refusal of work is embedded in creative work and is the practice whose potential in the form of “lazy action” or “Lazi-ness” is well understood in the framework of the artistic avant-garde (Malevich, Duchamp). Finally, the most radical form – inaction – allows us to go beyond the opposition of labor and leisure. Inaction as an aimless, pointless, impractical action becomes a switch for a new, creative act. Teh article, thereby, shows the pragmatics of such practices as procrastination, refusal of work and inaction for freedom of action.

Keywords: inaction, procrastination, leisure, idleness, laziness, refusal of work.

(Не-)невинность вина, или Культура свободного времени в эпоху тотального менеджмента

Александр Погребняк

Погребняк Александр Анатольевич (aapogrebnyak@ gmail.com), кандидат экономических наук, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета.

В статье критически исследуется состояние современной культуры, которое характеризуется подчинением всех сторон жизни «тотальному менеджменту», иначе говоря, превращением их в разновидности делового предприятия. Эта участь сегодня постигает не только любую производительную человеческую деятельность, но и свободное время, включая такие традиционно досужие практики, как, например, винопитие. Культура потребления вина в современном обществе рассматривается в этой статье как символ или симптом, чье истолкование должно привести к выработке такой социальной онтологии, которая позволила бы преодолеть границы «тотального менеджмента» и реабилитировать те формы опыта, которые сегодня рассматриваются в лучшем случае как маргинальные.

Ключевые слова: свободное время, менеджмент, капитал, ценность, событие, вино, революция, маргинальность.

JEL: B40, Z0

Печатается по: Погребняк А. А. (Не-)невинность вина, или Культура свободного времени в эпоху тотального менеджмента // Международный журнал исследований культуры. 2020. Т. 1 (38). С. 90–100.

В современном мире повсеместно наблюдается подъем качественного виноделия, растет спрос на вино, прогрессирует и пропагандируется культура винопития; кажется, что недалек тот день, когда передовые студенты и студентки окончательно перестанут спорить о политике, прикуривая одну сигарету от другой, и будут заниматься исключительно обсуждением нюансов букета рислинга и пино-нуара, уткнув носы в раструбы «профессиональных» бокалов и сравнивая свои впечатления с данными, опубликованными в блогах винных критиков (айфон всегда под рукой, возлежит рядом с кулером или декантером). Цены на вина топового сегмента идут вверх, как и доходы топ-менеджеров; те же, кого презрительно называют «офисным планктоном», в стилистике своего существования подражают элите – пусть они и не могут позволить себе великие крю Бордо и Бургундии, зато способны при случае щегольнуть осведомленностью о «недооцененных» апелласьонах и виноделах-экспериментаторах. Нарциссическое «я этого достоин» находится на дне едва ли не каждого бокала, вследствие чего потребление вина становится рабочим моментом процесса непрерывной оценки и самооценки, реализации жизни как делового предприятия, рассмотрения времени как капитала и, конечно, становится дополнением к тому чувству вины[27], которое возникает (или должно возникать), если этот капитал расходуется неэффективно. Винопитие оказывается не чем-то противоположным «трудовой аскезе», но ее «иезуитской» составляющей, существенным аспектом бытия как производительного потребления жизни: дионисийское действо – теперь лишь эпизод аполлонической грезы об успешной карьере. Очевидно, что так было не всегда; но, вместо того чтобы предаваться бесплодной ностальгии, имеет смысл подумать о том, как возможно спасти то, что еще остается от иной формы жизни.

1. Buveurs de sang

До нас дошли записки одного литературно одаренного немца, в середине XIX века совершившего пешее путешествие из Парижа в Берн. Вот он останавливается в бургундском городке Осер и отмечает, что если бы вместо него здесь оказался гражданин Данжуа – «народный представитель, который в Национальном собрании столь рьяно выражал свое негодование по поводу того, что на демократически-социальном банкете в Тулузе все помещение было разукрашено в красный цвет», – то с ним наверняка случился бы от ужаса нервный припадок. Ведь здесь не одно какое-нибудь помещение, а весь город был разукрашен в красный цвет – и какой! «Самый несомненный, самый неприкрытый кроваво-красный цвет окрашивал стены и лестницы домов, блузы и рубашки людей; темно-красные потоки наполняли даже сточные канавы и обагряли мостовую, а какие-то бородатые, зловещие люди носили по улицам в больших чанах наводящую ужас темноватую, красно-пенистую жидкость. Казалось, красная республика господствует со всеми ее ужасами, казалось, что гильотина, паровая гильотина действует непрерывно, и buveurs de sang, о которых “Journal des Débats” умеет рассказывать такие ужасные вещи, явно устраивали здесь свои каннибальские оргии». Но, продолжает путешественник, вопреки первому впечатлению красная республика в Осере была совершенно невинной, ведь «это была красная республика бургундского сбора винограда, и кровопийцы, поглощающие с таким наслаждением благороднейшее изделие этой красной республики, это – не кто иные, как сами господа добропорядочные республиканцы, крупные и мелкие буржуа Парижа», так что вряд ли можно сомневаться в том, что и «почтенный гражданин Данжуа, несмотря на всю свою благонамеренность, полон в этом отношении красных вожделений».

Далее немецкий путешественник сетует на то, что не всякому дано в этой красной республике иметь полные карманы денег – тем более что сбор 1848 года оказался совершенно изумительного качества; зато окрестные крестьяне смогли купить по баснословно низкой цене остатки вина 1847 года, поскольку виноторговцы спешили освободить бочки под новое вино (так что некоторые даже опорожняли их в канавы). В итоге автор сам выпивает несколько бутылок как старого, так и нового вина и в последующие дни продолжает свой путь, любуясь пейзажами, сценами сбора и давления винограда и, конечно же, француженками, которые, на его вкус, выгодно отличаются от немецкой дюжей скотницы с ее драгунской поступью, мощной талией и «той безупречной равниной, которая тянется у нее от шеи до пяток и придает ей сзади вид обтянутой пестрым ситцем доски».

Вы, конечно, догадались, что имя этого бонвивана, ценителя хороших вин и хорошеньких девушек, – Фридрих Энгельс[28] (капиталистический менеджер и революционер-коммунист в одном лице!). Образ «красного» Осера, сформированный им в приведенном описании, не лишен диалектики. Конечно, первое, что бросается в глаза, – это эффект комической разрядки, достигаемый тем, что нагнетание мрачной атмосферы (одно только слово «ужас» повторяется несколько раз!) вдруг одним махом разрешается в невинную идиллию всеобщего винопития в точном соответствии с кантовским объяснением смеха как реакции на то, что наше напряженное ожидание чего-то вдруг резко обратилось в ничто. Но здесь дело не только в том, что ужасное «нечто» обратилось в веселое и безобидное «ничто»: важна конкретная природа того «нечто», что внушало здесь ужас, – и дело, конечно, не столько в том, что нам мерещатся сцены революционного кровопролития, сколько в том, что последнее приобретает характер фабричного производства («казалось, что гильотина, паровая гильотина действует непрерывно»). Мы можем вынести за скобки, оставить в прошлом эксцессы революции, но вызванный ею к жизни процесс, процесс функционирования абстрактной машины капиталистического предприятия, вменяющего каждому долг непрерывного труда для производства прибавочной стоимости, имеет место не в прошлом, а в настоящем (или же это прошлое, которое непрерывно преследует настоящее и заранее подчиняет себе всякое мыслимое будущее). Поэтому то «ничто», которое, пусть на некоторое время, способно прорвать своим лучом тучи, затянувшие небосвод жизненного времени и превратившие его во время рабочее, время неизбывного долженствования, – это именно вино, вещь отнюдь не невинная, ведь оно символизирует акт искупления (вспомним средневековые образы «пресса Господня»), акт остановки непрерывно действующего и неизменно трансцендентного «перводвигателя» (в роли которого теперь выступает прибавочная стоимость); иначе говоря, символизирует прощение долгов, снятие вины.