Полная версия

Лужайкина месть

Почтмейстершей была немолодая женщина, и она перерисовала себе на лицо такой рот, какие носили в 1920-х. Дядя Джарв купил открытку и заполнил на прилавке, точно стакан воды.

Это заняло пару секунд. На полпути через открытку дядя Джарв прервался и взглянул на Мэрилин Монро. Ничего похотливого в его взгляде не было. С тем же успехом на фотографии могли быть горы и деревья.

Не помню, кому он писал. Может, другу или родственнику. Я что было сил пялился на фотографию голой Мэрилин Монро. Дядя Джарв отправил открытку.

– Пошли, – сказал он.

Мы вернулись в дом с медведями, но те исчезли.

– А куда они делись? – спросил кто-то.

Собралась толпа, все только и говорили об исчезнувших медведях и вроде как повсюду их искали.

– Они же мертвые, – сказал кто-то, желая всех успокоить, и вскоре мы уже обшаривали дом, а одна женщина искала медведей в чуланах.

Через некоторое время пришел мэр и сказал:

– Я есть хочу. Где мои медведи?

Кто-то сказал мэру, что медведи испарились, а мэр ответил:

– Быть такого не может, – нагнулся и посмотрел под верандой. Медведей там не было.

Прошло около часа, все бросили искать медведей, а солнце село. Мы расположились на веранде, где когда-то давным-давно были медведи.

Мужчины беседовали о школьном футболе времен Великой депрессии и подшучивали над тем, какими старыми и толстыми они выросли. Кто-то спросил дядю Джарва про четыре гостиничных номера и четыре бутылки виски. Все засмеялись, кроме дяди Джарва. Он лишь улыбнулся. Только-только наступила ночь, и тут кто-то обнаружил медведей.

Они нашлись в переулке на переднем сиденье автомобиля. На одном медведе были штаны и клетчатая рубаха. На голове – красная охотничья шляпа, во рту трубка, а обе лапы на руле, будто он Барни Олдфилд [28].

На другом медведе был белый шелковый пеньюар, какие обычно встречаются в рекламе на последней странице мужских журналов, и войлочные шлепанцы на задних лапах. К голове привязана дамская шляпка, на коленях сумочка.

Кто-то открыл сумочку, но там было пусто. Не знаю, что они надеялись найти, но надежды не оправдались. И вообще, что может носить в сумочке мертвый медведь?

* * *Удивительно, что́ напомнило мне всю эту историю про медведей. Газетная фотография: Мэрилин Монро отравилась снотворным, молодая и красивая, целая жизнь, как говорится, впереди.

Вся газета об этом – статьи, фотографии, то-се: на носилках увозят тело – тело под унылым одеялом. Интересно, какой почтамт в Восточном Орегоне наденет на стену эту фотографию Мэрилин Монро.

Санитар выталкивает тележку из двери, и под тележку светит солнце. На фотографии – жалюзи и ветки дерева.

Бледномраморное кино

У комнаты были высокие викторианские потолки, мраморный камин, в окне росло авокадо, а она лежала рядом со мной и спала, как положено ладным блондинкам.

Я тоже спал, и сентябрьская заря только занималась.

1964 год.

Вдруг неожиданно, без всякого предупреждения она села на кровати, мгновенно меня разбудив, и начала вставать с постели. Настроена она была очень серьезно.

– Что ты делаешь? – спросил я.

Глаза ее были широко открыты.

– Встаю, – ответила она.

Они были сомнамбулически голубыми.

– Ложись опять, – сказал я.

– Зачем? – спросила она, одной блондинственной ногой уже касаясь пола.

– Потому что ты еще спишь, – ответил я.

– Охххх… Ну ладно, – сказала она. Она признала в этом какой-то смысл и снова улеглась, закуталась в покрывала и прижалась ко мне. Больше ни слова не сказала и даже не шевельнулась.

Она крепко спала – ее метания завершились, а мои только начинались. Я думаю о том простом случае уже много лет. Он все время со мной, прокручивает себя снова и снова, как бледномраморное кино.

Напарники

Мне нравится сидеть в дешевых кинотеатрах Америки, где люди живут и умирают с елизаветинскими манерами [29], пока смотрят фильмы. На Маркет-стрит есть одна киношка, в которой я могу посмотреть четыре фильма за доллар. Вообще-то мне даже все равно, хорошие они или нет. Я же не критик. Мне просто нравится смотреть кино. Его присутствия на экране мне достаточно.

В зале полно черных, хиппи, стариков, солдат, матросов и тех простаков, что разговаривают с фильмами, потому что кино для них так же реально, как и все остальное, что с ними происходит:

– Нет! Нет! Быстрее в машину, Клайд! О, господи, они же убивают Бонни! [30]

Я – придворный поэт этих кинотеатров, но на фонд Гуггенхайма [31] не рассчитываю.

Однажды я вошел в театр в шесть часов вечера и вышел из него в час ночи. В семь я положил одну ногу на другую – в такой позе они оставались до десяти, и я ни разу не встал с места.

Иными словами, я не поклонник высокохудожественных фильмов. Мне наплевать на эстетическую щекотку в каком-нибудь изысканном кинотеатре средь публики, облитой самоуверенными духа́ми культуры. Мне такое не по карману.

В прошлом месяце я сидел на Северном пляже в киношке под названием «Времена», где крутят два фильма за семьдесят пять центов. Показывали мультик про цыпленка и пса.

Пес пытался уснуть, а цыпленок ему не давал. За этим следовала череда приключений, которые всегда заканчиваются мультяшным бедламом.

Рядом со мной сидел человек.

Весь БЕЛЫЙБЕЛЫЙБЕЛЫЙ: толстый, лет пятидесяти, на голове как бы лысина, а на лице – полное отсутствие человеческих чувств.

Мешковатая одежда неопределенного покроя окутывала его, как знамена побежденной державы. Судя по внешности, всю жизнь по почте ему приходили только счета.

И в этот миг пес в мультике вдруг разразился огромнейшим зевком: цыпленок по-прежнему не давал ему спать. Не успел он закрыть пасть, как человек со мной рядом тоже зевнул. И так они зевали вместе – пес в мультике и этот мужчина, живой человек, напарники по Америке.

Будем знакомы

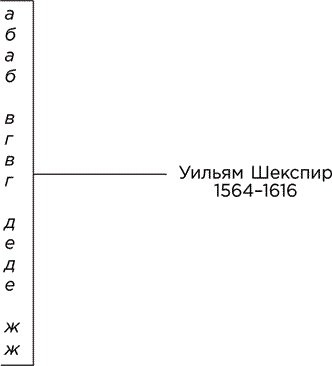

Она терпеть не может гостиничные номера. Это как в шекспировском сонете. В смысле – как женщина-дитя, такая себе Лолита. Форма – классическая:

Она терпеть не может гостиничные номера. Вообще-то ее достает утренний свет. Ей не нравится в таком свете просыпаться.

Утренний свет в гостиницах всегда синтетический, резкий и чистый, точно горничная проникла в номер тихой мышкой-хлопотуньей, и свет возник, когда она застелила призрачные кровати странными простынями, что висели в само́м воздухе.

Бывало, она лежала в постели и притворялась спящей, чтобы застать горничную, входящую со сложенной стопкой утреннего света на руках. Но поймать горничную не удалось ни разу, и она бросила это занятие.

Ее отец спит в соседней комнате с новой любовницей. Ее отец – знаменитый кинорежиссер, он приехал сюда рекламировать свою очередную картину.

В этот визит в Сан-Франциско он рекламирует фильм ужасов, который только что закончил снимать: «Нападение гигантских роз». Это кино про сбрендившего садовника и плоды его рук из теплицы, где он работал с экспериментальными удобрениями.

Ей кажется, что розы-гиганты – тоска смертная.

– Они похожи на букетик тухлых валентинок, – сообщила она недавно отцу.

– А не пойти ли тебе на хер? – последовал ответ.

Сегодня днем он будет обедать с Пейном Никербокером из «Летописи», в конце дня у него интервью Айхелбому из «Инспектора» [32], а несколько дней спустя осточертевшую отцовскую брехню опубликуют все газеты.

Вчера вечером он снял апартаменты в «Фэрмонте» [33], а ей хотелось пожить в мотеле на Ломбарде.

– Ты спятила? Это же Сан-Франциско! – сказал он.

Мотели нравятся ей гораздо больше отелей, но она даже не знает почему. Может быть, все дело в утреннем свете. В мотелях свет естественнее. Не выглядит так, будто его там разложила горничная.

Она выбралась из постели. Хотелось посмотреть, с кем спит отец. Такая у нее была игра. Ей нравилось, если угадывала, кто в постели с отцом, хоть игра и была дурацкой, потому что все женщины, с которыми отец ложился в постель, всегда выглядели, как она сама.

Интересно, где отец их все время находит?

Некоторым ее друзьям да и другим людям нравилось над этим подшучивать. Они говорили, что его любовницы и его дочь всегда похожи на сестер. Иногда ей казалось, что она – член странной и постоянно меняющейся семьи сестер.

Рост у нее – 5 футов 7 дюймов, прямые светлые волосы, доходят чуть ли не до попы. Весит 113 фунтов. И очень синие глаза.

Ей пятнадцать лет, но возраст ее мог быть любым. Стоит лишь захотеть, и она будет выглядеть на сколько угодно – от тринадцати до тридцати пяти.

Иногда намеренно она делалась тридцатипятилетней – чтобы юноши чуть за двадцать тянулись к ней и считали ее опытной женщиной.

Роль все еще блистательной, но увядающей тридцатипятилетней женщины удавалась ей великолепно: она многих изучила в Холливуде, Нью-Йорке, Париже, Риме, Лондоне и т. д.

У нее уже было три романа с двадцатилетними молодыми людьми, и ни один не заподозрил, что ей всего пятнадцать.

Такое у нее появилось увлеченьице.

Она могла сочинить себе целую жизнь, и не одну – словно прожила их все как-то телескопически сонно. Могла стать тридцатичетырехлетней матроной с тремя детьми в Глендейле, замужем за евреем-стоматологом, а сейчас у нее просто романчик на стороне, в поисках утраченной юности; или же старой девой тридцати одного года, литературным редактором из Нью-Йорка, что пытается избежать лап обезумевшей любовницы-лесбиянки, для чего ей нужен молодой человек, который спасет ее от извращения; или тридцатилетней разведенкой с неизлечимой, но привлекательной болезнью, которой нужен просто еще один шанс на романтическую встречу, пока не…

Такое она обожала.

Она встала с постели и на цыпочках, без одежды прошла в гостиную, к двери отцовской спальни и остановилась, прислушиваясь, не проснулись ли они и не занимаются ли любовью.

Ее отец и его любовница спали крепким сном. Она ощущала это через дверь. В их спальне будто замерз кусок теплого пространства.

Она чуть приоткрыла дверь и в щелочку заметила светлые женские волосы, что переливались за край кровати, словно рукав желтой рубашки.

Она улыбнулась и закрыла дверь.

Здесь мы ее и оставим.

Мы уже кое-что знаем о ней.

А она знает нас вдоль и поперек.

Краткая история Орегона

Я проделывал такое, когда мне было шестнадцать. Пятьдесят миль ехал стопом под дождем, чтобы поохотиться в последние часы уходящего дня. Я стоял на обочине с 30:30-м, вытянув руку без всякий задней мысли: я рассчитывал, что меня кто-нибудь подберет, и меня всегда подбирали.

– Куда едешь?

– Охотиться на оленей.

Это означало – куда-то в Орегон.

– Залезай.

А когда я вылез из машины на перевале, с неба лило, как из преисподней. Водитель глазам своим не верил. Я увидел лощину, наполовину заросшую деревьями, – она спускалась в долину, затянутую пеленой дождя.

Я понятия не имел, куда ведет эта долина. Никогда здесь не был, да и наплевать.

– Куда ты собрался? – спросил водитель, не в состоянии понять, как это я выхожу из машины под проливной дождь.

– Вон туда, вниз.

Когда он отъехал, я остался один в горах. Этого мне и хотелось. Я был водонепроницаем с головы до пят, а в кармане у меня лежали шоколадные батончики.

Я стал спускаться между деревьями, стараясь спугнуть оленя из зарослей, но вообще-то разницы никакой, встречу я его или нет.

Мне просто хотелось чувства охоты. Мысль о том, что где-то тут – олень, была так же приятна, как и сам олень где-то тут.

В кустах ничего не шевелилось. Я не видел ни единого оленьего следа – признаков птиц, кроликов или чего бы то ни было другого тоже не наблюдалось.

Иногда я просто останавливался и стоял. С веток капало. Имелся только признак меня самого: я один. Поэтому я съел шоколадку.

У меня не было представления о времени. Все небо потемнело от зимнего дождя. Еще когда я вышел, мне оставалась всего пара часов, и теперь я чувствовал, что они почти на исходе, скоро наступит ночь.

Из зарослей я вышел на прогалину, утыканную пнями, и к трелевочной дороге, которая плавно спускалась в долину. Пни были свежими. Деревья свалили где-то в том же году. Может быть, весной. Дорога спускалась в долину.

Дождь ослаб, потом прекратился, на все опустилась странная тишина. Сумерки – и долго они не продержатся.

На дороге обозначился поворот, и неожиданно, без предупреждения, посреди моего личного нигде оказался дом. Мне такое не понравилось.

Дом больше походил на большую хижину, чем на что-нибудь еще. Его окружало множество старых машин, всякого мусора с лесоповала и таких вещей, что сначала нужны, а потом их бросаешь.

Не хотелось мне, чтоб там стоял дом. Завеса дождя рассеялась, и я оглянулся на гору. Я спустился где-то лишь на полмили, все время думая, что я тут один.

Оказалось – шутка.

Дом-хижина смотрел ко мне на дорогу одним окном. В окне я ничего не разглядел. Хотя ночь уже начиналась, свет в доме никто не зажег. Но я знал, что дома кто-то есть – из трубы валил черный дым.

Я подошел ближе, дверь распахнулась, и на грубо сколоченное крыльцо выбежал мальчишка. На нем не было ни башмаков, ни куртки. Лет девяти, светлые волосы растрепаны, как будто у него в голове все время дул ветер.

Выглядел он старше, чем на девять. За ним сразу же высыпали три его сестренки: три, пять и семь. На них никаких ботинок тоже не было – и курток не было. Сестры тоже выглядели старше своих лет.

Тихое волшебство сумерек внезапно раскололось, и снова пошел дождь, но дети в дом не вернулись. Лишь стояли на крыльце, мокли и смотрели на меня.

Надо признать, странное это зрелище: я спускаюсь по их грязной узкой дороге посреди забытой богом глухомани перед самой темнотой и прижимаю к себе 30:30 так, чтобы вода в ствол не затекла.

Когда проходил мимо, дети не сказали ни слова. У сестер все прически были взбаламучены, как у карликовых ведьмочек. Их родителей я так и не увидел. Света в доме не было.

Перед домом на боку лежал грузовичок модели А [34]. Рядом – три пустых пятидесятигаллонных бензиновых бочки. Никакого смысла в них больше не было. Там и сям какие-то куски ржавого кабеля. Откуда-то вышла желтая собачонка и уставилась на меня.

Проходя, я ничего не сказал им. Дети уже промокли насквозь. Молча они жались друг к другу на крыльце. У меня не было причин полагать, что в жизни есть еще хоть что-то.

Давным-давно люди решили жить в Америке

Я брожу, размышляя о том, как охота трахнуть кого-нибудь новенького. Холодный зимний день, просто мыслишка, почти выскочила из головы, и тут…

Высокая, боже-как-я-люблю высоких, девушка идет по улице, небрежная, как молодое животное, в «ливайсах». В ней, пожалуй, 5 футов 9 дюймов, она в синем свитере. Груди под ним свободны и движутся в решительном течении юности.

На ней нет туфель.

Она хиппушка.

У нее длинные волосы.

Она не знает, до чего прекрасна. Мне это нравится. Заводит всегда, а сейчас это и вовсе нетрудно, поскольку я и так думаю о девушках.

И тут, когда мы уже почти разминулись, она поворачивается ко мне – вот это да! – и говорит:

– Мы, случайно, не знакомы?

Ух ты! Она стоит рядом. Еще какая высокая!

Я приглядываюсь. Может, и впрямь знакомы? Может, бывшая любовница, или сталкивались где-то, и я к ней клеился по пьяни. Я внимательно смотрю на нее, а она прекрасна, свежа и юна. У нее невообразимо красивые синие глаза, но я ее не знаю.

– Я уверена, что раньше вас видела, – говорит она, заглядывая мне в лицо. – Как вас зовут?

– Кларенс.

– Кларенс?

– Ага, Кларенс.

– Ой, тогда мы не знакомы, – говорит она.

Что-то она быстро.

Босым ногам холодно на тротуаре, и она горбится в мою сторону, будто мерзнет.

– Как вас зовут? – спрашиваю я: может, я ее подклею. Вот о чем надо думать. Собственно, с этим я опоздал уже секунд на тридцать.

– Ива, – говорит она. – Мне нужно в Хейт-Эшбери [35]. Только что приехала из Спокана.

– Не стоит, – говорю я. – Там очень неприятно.

– У меня друзья в Хейт-Эшбери, – говорит она.

– Неприятное место, – говорю.

Она пожимает плечами и беспомощно глядит вниз, на ноги. Потом поднимает голову – глаза дружелюбные и раненые.

– Это все, что у меня есть, – говорит она.

(В смысле то, что на ней.)

– И что в кармане, – говорит она.

(Украдкой косится на левый задний карман своих «ливайсов».)

– Когда доберусь, друзья меня выручат, – говорит она.

(Глянув в сторону Хейт-Эшбери в трех милях отсюда.)

Ей вдруг неловко. Она не понимает, что делать. Отступает на два шага. Вверх по улице.

– Я… – говорит она. – Я… – снова глядя на замерзшие ноги.

Еще полшага назад.

– Я. Я не хотела ныть, – говорит она.

Теперь все это сильно ее раздражает. Она вот-вот уйдет. Все вышло не так, как она хотела.

– Давайте я вам помогу, – говорю я.

И лезу в карман.

Она делает шаг ко мне, мгновенно успокоившись, будто случилось чудо.

Я даю ей доллар, совсем потеряв где-то клейкую ленту, которой собирался ее склеить.

Ей не верится, что это и впрямь доллар, она обхватывает меня руками и целует в щеку. Тело у нее теплое, дружелюбное и податливое.

Мы бы прекрасно смотрелись вместе. Я бы мог сказать нужные слова, и все бы сложилось, но я ничего не говорю, потому что клейкую ленту потерял и не знаю, куда она делась, а девушка блистательно отчаливает ко всем людям, которых еще встретит (я в лучшем случае останусь призрачным воспоминанием) и ко всем жизням, которые еще проживет.

Эту жизнь мы вместе уже прожили.

Исчезла.

Краткая история религии в Калифорнии

Есть лишь один способ приступить к делу: на лугу мы видели оленей. Олени встали в медленное кольцо, потом разбили его и ушли к деревьям.

На лугу было три оленя и трое нас. Я, мой друг и моя дочь трех с половиной лет.

– Гляди, олени, – сказал я, показывая к ним путь.

– Смотри, олени! Вон! Вон! – закричала она у меня на руках, на переднем сиденье, и накатила на меня волной. От оленей она получила крошечный удар током. Три маленькие серые электростанции ушли под деревья, славя копытное Управление ресурсами бассейна Теннесси [36].

Когда мы ехали обратно к лагерю в Йосемити, она говорила об оленях.

– Олени отличные, – говорила она. – Хочу быть оленем.

Когда мы свернули на стоянку, три оленя стояли у въезда и смотрели на нас. Те же олени, а может, и другие.

– Смотри, олени! – И та же электрическая волна через меня: хватило бы, наверное, зажечь пару лампочек на рождественской елке, или минуту покрутить вентилятор, или поджарить половину хлебного ломтя.

Олени шли за машиной, а мы на оленьей скорости въезжали в лагерь. Когда мы выбрались из машины, олени остались с нами. Моя дочь рванула к ним. Ух ты! Олени!

Я ее притормозил.

– Подожди, – сказал я. – Дай папе руку.

Я боялся, как бы она их не испугала или они ее не затоптали, если запаникуют и побегут на нее, что почти невероятно.

Мы шли за оленями, чуть позади, а потом остановились посмотреть, как они переправляются через реку. Река была мелкая, олени остановились посередине и поглядели в три разные стороны.

Моя дочь смотрела на них, некоторое время ничего не говоря. Они были такие тихие и прекрасные, а потом она сказала:

– Папа, возьми оленью голову и приделай к моей голове. Возьми оленью ногу и приделай к моей ноге. И я буду олень.

Олени перестали глядеть в три разные стороны. Все разом поглядели на деревья на том берегу, а потом туда и направились.

Так вот, на следующее утро рядом с нами разбила туристический лагерь группа христиан, потому что было воскресенье. Человек двадцать или тридцать сидели за длинным деревянным столом. Пока мы складывали палатку, они пели гимны.

Моя дочь понаблюдала за ними очень внимательно, а потом подошла ближе и спряталась за деревом, чтобы посмотреть, как они поют. Ими командовал один человек. Он махал руками в воздухе. Наверное, их священник.

Моя дочь понаблюдала за ними очень внимательно, а потом вышла из-за дерева, медленно направилась к ним и остановилась за спиной их священника, задрав к нему голову. Он стоял один, и она стояла одна вместе с ним.

Я выдернул металлические колышки из земли и собрал их в аккуратную связку, потом свернул палатку и положил ее к колышкам.

Тут одна из христианских женщин встала из-за длинного стола и направилась к моей дочери. Я наблюдал. Женщина дала ей кусок пирога и спросила, не хочет ли она сесть и послушать пение. Они как раз увлеченно пели про Иисуса, который делает им что-то хорошее.

Моя дочь кивнула и уселась на землю. Кусок пирога положила на колени. Просидела так пять минут. Не откусила от пирога ни кусочка.

Теперь они пели о Марии и Иосифе, которые тоже что-то делали. В песне была зима, холодно и солома в хлеву. Пахучая.

Моя дочь слушала минут пять, потом встала, посреди «Мы три царя Востока» [37] помахала им на прощание и вернулась ко мне с куском пирога.

– Ну как? – спросил я.

– Поют, – сказала она, показывая, что они поют.

– Как пирог? – спросил я.

– Не знаю, – сказала она и бросила пирог на землю. – Я уже завтракала. – Там он и остался.

Я подумал о трех оленях и поющих христианах. Посмотрел на кусок пирога и на реку, за которую на сегодня ушли олени.

Пирог на земле казался очень маленьким. По камням текла вода. Птица или зверь съедят пирог, а потом спустятся к реке попить воды.

Один пустяк пришел мне в голову и не оставил выбора – я так ему обрадовался, что обхватил руками дерево, щека подплыла к душистой коре и покачивалась там несколько нежных мгновений покоя.

Черт побери апрель

В этом раннем черт побери апреле черт побери начинается с записки, что оставила одна юная леди на входной двери. Я читаю записку и думаю: что за черт?

Для такой фигни я слишком стар. Я не могу за всем уследить, а потому захожу за дочерью и на этом фронте делаю все, на что способен: веду ее играть в парк.

Вообще-то я не хочу вылезать из постели, но мне нужно в туалет. Возвращаясь из туалета, я замечаю записку или я уж не знаю что на стекле входной двери. От нее на стекле тень.

Да и черт бы с ней. Пусть другой кто-нибудь разбирается с этими сложностями в начале апреля. С меня довольно похода в туалет. Я ложусь в постель.

Мне снится, что некто неприятный гуляет с собакой. Сон длится несколько часов. Этот человек напевает своей собаке, но я не могу расслышать, что за песня, надо очень сильно вслушиваться, и я все равно не слышу.

Просыпаюсь в глубокой скуке. Что мне делать с остатком жизни? Мне двадцать девять лет. Я снимаю записку с двери и ложусь в постель.

Читаю записку, натянув на голову простыню. Не очень хорошее освещение, но оно лучше всего, с чем я сегодня сталкивался. Записка от девушки. Она тихо-тихо пришла с утра и оставила записку на двери.

В записке она просит прощения за сцену, которую недавно мне закатила. Записка в форме загадки. Ничего не понимаю. И вообще, ненавижу загадки. Да пошла она в жопу.

Я захожу за дочерью и веду ее на площадку на Портсмут-сквер. Смотрю за ней уже час. Время от времени отворачиваюсь, чтобы все это записать.

Что, если моя дочь однажды оставит записку на двери какого-нибудь мужчины в начале черт побери апреля, черт побери, и он прочтет ее в постели, с головой укрывшись простыней, а потом поведет свою дочь в парк, поднимет глаза, вот как я только что, и увидит, что она играет в песке с голубым ведерком?

Один день в 1939-м

Это вечная история, которую я все время рассказываю своей четырехлетней дочери. Что-то такое дочь в ней слышит и хочет слушать снова и снова.

Когда пора ложиться спать, она говорит:

– Папа, расскажи, как ты был маленький и залез в камень.

– Хорошо.

Она подтыкает вокруг себя одеяло, будто послушные облака, сует большой палец в рот и смотрит на меня внимательными голубыми глазами.

– Однажды, когда я был маленький, как ты сейчас, мои мама и папа взяли меня на пикник на гору Рэйнир. Мы приехали туда на старой машине и посреди дороги увидели оленя.

Мы пришли на луг, в тени деревьев был снег, и вообще он был там, куда не попадало солнце.

На лугу росли дикие цветы, очень красивые. Посреди луга лежал огромный круглый камень, папа подошел к нему, нашел в середине камня дырку и заглянул внутрь. Камень был пустой, как крошечная комнатка.

Папа заполз в камень, сел и стал глядеть наружу, на синее небо и дикие цветы. Папе очень понравился камень – он решил, что это будет дом, и играл внутри камня весь день.