Полная версия

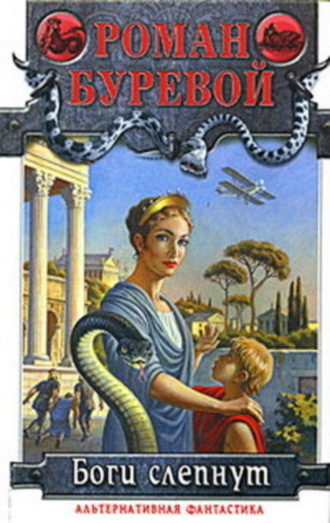

Боги слепнут

– Подлец! Ты во всем виноват! Ты и такие, как ты! Все – негодяи!

Стоявшие рядом литераторы засмеялись.

Она повернулась к ним, окинула каждого гневным взглядом. А они пытались подавить улыбки, но напрасно.

– Здесь что-то смешное! – закричала она. – В этой клинике что-то смешное? Облученные, обожженные – они смешны? Они умирают – это смешно? – Ей уже и вправду казалось, что ежедневно, стиснув руки и наполнив сердце мужеством, она приходила сюда, чтобы провести долгие часы у постели умирающего мужа, как это делали другие.

У посетителей сделались скорбными лица. Но это взбесило будущую вдову еще больше. Криспина размахнулась, ткнула кулачком в ближайшую физиономию. Кто-то схватил ее за локти и отвел в сторону. Криспина обернулась, готовая влепить пощечину. Перед ней был банкир Пизон.

– Дядюшка… – Она растерялась и оставила попытки вырваться.

– Бедная девочка, ты так измучена, тебе надо домой, – фальшиво засюсюкал Пизон. – Ступай, детка, мои люди тебя проводят.

– Они не считают меня настоящей Августой…

– Ты устала. Всякое может показаться в таком состоянии.

Пизон повел ее к дверям. Он умел убеждать. Если требовал момент, врал бессовестно, но ему почему-то верили. Вот и сейчас Криспина верила, хотя знала, что он лжет.

– О боги, какая дура! – вздохнула Сервилия.

И тут она увидела у входа в криптопортик Норму Галликан в тунике и брюках из темного хлопка. Рядом с Нормой стояла Летиция. На ней было длинное белое платье. Траур. Сервилия не видела дочери с тех пор, как она… Сервилия прикидывала в уме и не могла сосчитать. Сколько же дней они не виделись? Кажется, со дня свадьбы. Неужели со дня свадьбы? Дочь изменилась. Выросла еще немного. И повзрослела. Летиция позвонила матери один только раз, когда родился Постум. «Мама, у меня сын». – «А мне все равно», – ответила Сервилия и повесила трубку.

А тут она будто увидела себя со стороны – ей тоже довелось носить траур. Правда, то был траур по человеку, которого она никогда не любила. Как хорошо носить траур и при этом не страдать. Тот траур дарил ей незабываемое чувство превосходства. Все почитали ее несчастной, не подозревая, как она счастлива. Правда, покойный успел сделать на прощание последнюю гадость: оставил почти все свое состояние маленькой Летти. Но этот факт давал Сервилии возможность проклинать его еще изощреннее.

Летиция же была несчастна безмерно. Аура горя окружала ее, как Криспину – запах духов. Сервилия подошла и обняла дочь. Летиция с изумлением посмотрела на мать. Молодая женщина уже привыкла к непримиримости и равнодушию Сервилии – и вдруг такой сильный прилюдный порыв! Почти актерский. Юлия Кумская стояла рядом и одобрительно кивала. Как будто хотела сказать: хорошо сыграли, боголюбимые матроны.

– Все пройдите в соседнюю комнату и переоденьтесь, – кашлянув, сказала Норма Галликан. – Обязательно закрыть волосы и надеть маски. Не хочу, чтобы радиоактивная грязь разносилась по Риму.

Галдящая толпа актеров, режиссеров и поэтов ринулась переодеваться. Пизон, проводив Криспину, вернулся и трусцой припустил за остальными – не мог пропустить столь важный момент. Норма Галликан была уверена, что Пизона не приглашали, он пришел сам. Но она не стала выпроваживать банкира.

В криптопортике остались только мать и дочь.

– Ты навестишь меня? – спросила Сервилия.

Летиция отрицательно качнула головой:

– Нет. У тебя слишком часто бывает Бенит.

– Сенатор Бенит, – поправила Сервилия.

– Все равно подонок.

– А я могу прийти взглянуть на Постума?

– Приходи. Но сообщи заранее. Ведь я теперь Августа.

Примирение как будто состоялось. Но только как будто. Обе женщины чувствовали неискренность сказанных слов. Сервилию мало интересовал Постум. Летиция еще сильнее ненавидела Бенита.

В последнее время все чаще Летицию посещала кощунственная мысль, что мать спасла ее жизнь, чтобы спасти состояние, право распоряжаться которым теряла в случае смерти несовершеннолетней дочери. С каждым днем такое объяснение казалось Летиции все более правдоподобным. Но это открытие вызывало лишь раздражение: все равно Летиция чувствовала себя обязанной матери. Где еще ценят так слово «долг» как в Риме?

Палата Руфина была велика, но все же не настолько, чтобы вместить всех приглашенных. Приход посетителей нарушил стерильность, необходимую больному, но Руфин доживал последние дни, а, может, и часы, и уже не имело значения, чуть больше этих часов останется или чуть меньше. Император не может умереть как простой смертный. Каждый римлянин мечтает о красивой смерти. Но это так трудно, это почти невозможно. Смерть по своей физиологии не может быть красива. Но вопреки всякой логике, вопреки очевидности Рим пытается в смерти соединить несоединимое. Марк Аврелий, поняв, что болезнь его смертельна, перестал принимать пищу, дабы не длить бессмысленную агонию. Веспасиан, умирая от поноса, велел поднять себя с ложа и произнес историческую фразу: «Цезарь умирает стоя». И добавил: «Кажется, я становлюсь богом». Веспасиан был большой шутник. Анекдот о плате за латрины знает каждый школьник. Даже Элагабал хотел умереть красиво. Предвидя, что его попытаются убить, он выстроил высокую башню и поместил внизу золотые, украшенные драгоценными камнями плиты, чтобы броситься вниз, когда за ним придут убийцы. Роскошная обстановка, блеск золота и драгоценных камней. Пусть потомки говорят, что Элагабал умер так, как не умирал ни один император. А преторианцы убили его в отхожем месте.

Но уж точно никто не умирал так, как Руфин – так долго и так мучительно, находясь в полном сознании и понимая, что оставляет после себя Империю на грани краха. Новорожденный ребенок во главе – и вокруг него змеиный клубок женщин, жаждущих власти. Женщины дерутся за власть яростнее мужчин. Пурпур их сводит с ума. Пока гладиаторы на арене Колизея исполняли желания, капризы красоток заставляли вздрагивать Империю, но не могли поколебать устоев. Теперь все исчезло – армия, власть, и дар богов. Империя так же беспомощна, как новорожденный император. Ничего не стоит опрокинуть старинное здание, лишь бы утолить единственную неутолимую жажду – жажду власти. Летиция еще девочка, но убеждена, что ее сын-император уже правит. Сервилия намерена дойти до высшей точки власти, но извращенным путем, как будто вместо естественной любви она выбирает лесбийское непотребство. Криспина, вообразившая, что может опрокинуть тысячелетние законы и впихнуть на Палатин свою крошечную дочурку, глупее и Летиции, и ее матери, но зато нахальнее и наглее обеих. И остановить это безумие могут лишь отцы-сенаторы, которых Руфин всю жизнь недолюбливал. Это походило на насмешку. Но весь вопрос в том, кто же захотел посмеяться так изощренно?

Певцы, сочинители, актеры вошли в палату и встали полукругом возле кровати императора. Он смотрел на их лица, наполовину прикрытые масками, на хлопковые шапочки, и не узнавал никого. В своих белых балахонах они напоминали души на берегах Стикса. Души его легионеров, сгоревших в ядерном пламени без погребения, теперь сотню лет не могущие найти покоя.

Они смотрели на него молча. Ждали. Он что-то должен им сказать. Найти важное слово, чтобы историкам было, что вписать в анналы, а потомкам выбить на бронзовых досках. И Руфин заготовил предсмертную речь. Все эти дни, лежа в палате в одиночестве, мучаясь от боли, и забываясь кратким, не приносящим облегчения сном, он старательно обвинял в происшедшем Элия, его милосердие по отношению к Триону, и его неспособность отыскать сбежавшего ученого. И вот теперь, уже перешагнув свой Рубикон, умерев, но, продолжая жить, Руфин осознал, что зря винил Элия. Тот был виноват лишь в одном: не сумел исправить ошибки Руфина. Элий, сгинув в Нисибисе, искупил вовсе не свою вину, а вину Августа. На берегу Стикса императора ждут его гвардейцы, которых он с такою легкостью послал на смерть, сам точно не зная, зачем.

Время обнажает истину. Так что глупо ее скрывать, когда твое время кончилось. Руфину во всем придется признаться.

– Квириты, – сказал Руфин, так будто не в палате лежал, а стоял на рострах и обращался к толпе, затопившей форум, и божественный Марк Аврелий Антонин на мирно шагающем коне запоздало указывал ему путь. – Катастрофа в Нисибисе случилась по моей вине. Все помнят старую римскую поговорку о том, что о мертвых надо говорить лишь хорошо, либо не говорить ничего. Так вот, я хочу говорить об Элии Цезаре…

Слушатели переглянулись. Они ожидали чего угодно, но только не этого. Упреки в адрес Руфина повсюду звучали уже в открытую. Аналитики всех мастей искали и не находили иного виновника, кроме императора. Мнения людей совершенно различных взглядов совпадали разительно.

Руфин облизнул мгновенно пересохшие губы. Норма Галликан, стоящая рядом, провела по губам умирающего кусочком льда. И Руфин вновь заговорил.

– Я был заодно с Трионом. Я знал, что в Вероне создают урановую бомбу. Я позволил Триону бросить вызов богам, надеясь, что люди сами станут как боги. Ошибся… Когда понял, что тайну дольше не скрыть, приказал верным мне людям уничтожить приборы, создающий защитный экран от богов и гениев. Опасался, что мое участие станет известным. Я уничтожил следы… Трион оказался вроде как не виновен – ведь боги не наказали его сами… – Руфин вновь сделал паузу. Слушатели ждали. – Я знал, что Трион изворотлив и хитер. Я недооценил его, я виноват. Не осмелился сказать правду… потом стал надеяться, что все обошлось. Если бы сенат узнал об этих приборах, Триона отдали бы под суд и приговорили к смерти. А я… Я вынужден был бы уйти…

Руфину казалось, что кто-то другой его голосом (да и его ли это голос – сдавленный, сиплый, неживой) делает ошеломляющие признания. Он говорил, прикрыв глаза, ни на кого не глядя, он говорил это своим легионерам, ожидавшим его на берегах Стикса, он обращался к матерям и женам, что сидели сейчас в клетушках одиночных палат возле живых трупов своих сыновей и мужей, он делал это признание солдатам, засыпанным в глубоких гробницах возле Нисибиса. Но важнее всего эти слова были для одного человека – для крошечного Постума Цезаря, который через несколько дней, а может и через несколько часов сделается Постумом Августом. И, когда мальчик вырастет, ему будет плевать на Руфина, как плевать на Элагабала, Тиберия, Нерона или Калигулу, но своего отца, которого он никогда не увидит, Постум Август должен чтить как бога. Это единственное, что может сделать Руфин. Для Постума и Империи.

– Вторая моя вина в том, что я намеренно не пришел на помощь Цезарю в Нисибисе, потому что считал, что смерть Элия мне выгодна. Напрасно наши преторианцы сражались, как львы, напрасно Цезарь геройствовал. Я ждал, когда варвары их уничтожат. Моя смерть не искупает моей вины. Она ничего не искупает… – Он вновь замолчал. Тишина сделалась гнетущей, почти невыносимой. Лишь было слышно, как тяжело дышит умирающий. Наконец он вновь заговорил – Я хочу, чтобы мое заявление завтра напечатали в «Акте диурне», и я бы, еще при жизни увидел, что справедливость восстановлена.

Когда он поднял глаза и глянул на слушавших, то увидел, что они один за другим стягивают с лица овалы марлевых масок и открывают лица, чтобы император мог видеть, кому сделал свое последнее признание. К своему изумлению Руфин увидел среди приглашенных Пизона. Банкир во все глаза пялился на умирающего, как будто собирался извлечь максимальную прибыль из смерти императора.

Золотоволосая девушка подошла к Руфину и, опустившись на колени, поцеловала распухшую, покрытую язвами руку императора.

Эта речь была его белой тогой, в которую он завернулся, чтобы умереть.

– Теперь уходите, – повелел Руфин.

На белом не должно остаться пятен от гноя и мочи. Смерть должна быть красива. Пусть даже это противоречит физиологии как таковой.

IVКвинт уже несколько дней подряд смотрел на спину своего проводника и на тощий, покрытый свалявшейся шерстью и болячками зад бактриана. Впрочем, верблюд Квинта выглядел не лучше.

– Почему эта тварь до сих пор не сдохла? – бормотал Квинт, трясясь между тощими горбами. – Не удивлюсь, если он окочурится сегодня вечером.

Проводник то ли не слышал его слов, то ли делал вид, что не понимает. Квинт говорил то же самое и вчера, и два дня назад, но верблюд продолжал тащить по степи свои тощие горбы и своего ворчливого седока, довольствуясь несколькими кустами колючек. Впрочем, кустарник и желтая пожухлая трава встречались все реже. Все чаше попадалась каменистая, лишенная всякой жизни земля.

– Далеко еще? – спросил Квинт.

Проводник поднял руку с палкой и ткнул в полуразрушенную башню. Цель путешествия близка. А может, и смерть близка. Квинт объехал почти всю Месопотамию и Сирию, по дорогам, запруженным беженцами. Месопотамская армия исчезла. В ее форму рядились грабители всех мастей. Если бы монголы явились бы к воротам Антиохии, то взяли бы ее без боя. Но монголы почему-то не двинулись на Антиохию. Они ушли назад в Хорезм. Возможно, варвары стояли слишком близко к Нисибису и тоже облучились? Или их остановило что-то другое, неведомое?

Беженцы рассказывали, что монголы перебили всех пленников и отсекли им головы. То, что болтают на дорогах и в придорожных тавернах, – не всегда вранье. Квинт нашел этот курган из голов – черная, покрытая мухами гниющая масса. Нестерпимая вонь. Надев маску и перчатки, Квинт обследовал могильник. Ни одного римлянина среди убитых не было – на гниющих головах сохранились персидские амулеты и украшения из пластмассы, на которые не позарились варвары.

Верблюды добрались до ворот крепости, и тогда Квинт увидел то, что и ожидал увидеть – полуразрушенную башню, несколько лишенных крыш обугленных построек и обнесенной каменной стеной двор. Когда-то здесь был колодец, но вода ушла, и оазис умер, как умирают все в этих местах, лишившись воды. Но не крепость или остатки стен искал Квинт.

Верблюд Квинта, повинуясь приказу хозяина, опустился на колени возле ворот, и Квинт спрыгнул на землю.

– Можешь подкормиться, если что-нибудь найдешь, – сказал Квинт верблюду; он был уверен, что в отличие от проводника эта полудохлая тварь его понимает, и когда-нибудь ответит, обидевшись на очередную реплику. – Но учти: камни не съедобны.

В ответ верблюд глянул на Квинта презрительно.

«А вдруг это гений, сосланный на землю?» – подумал Квинт и внимательно посмотрел в огромные печальные верблюжьи глаза. Тогда не удивительно, что он не помирает. Ведь он бессмертен.

– Ну-ка ответь мне, нравится тебе на земле в этой грязной шкуре со свалявшейся шерстью шляться по пустыням и степям и таскать на спине проходимцев вроде меня?

Но верблюд лишь фыркнул презрительно: то ли не захотел отвечать, то ли он был самым обыкновенным верблюдом.

Во дворе валялись пустые канистры и мешки. Красный военный плащ, изорванный в клочья. Один башмак, явно военный, и явно римский. Бронешлем без ремешков, сломанные пустые ножны от прямого меча, комья грязных тряпок, когда-то несомненно белых… Несколько пластиковых бутылок. Сломанный нож, пустые гильзы, пачка из-под табачных палочек…

– Смотри! – крикнул проводник, останавливаясь посреди двора.

Квинт подошел. Араб разгреб нанесенный ветром песок, наружу выступил черный слой золы. Костер, что пылал здесь не так давно, был огромен. Вполне пригодный для того, чтобы сжечь несколько десятков трупов. Квинт присел на корточки и тронул пальцами пепел. Жирный пепел. Он знал этот запах – запах погребального костра. Кто-то вывез трупы погибших римлян из Нисибиса и сжег здесь. Недаром среди беженцев ходили упорные слухи, что прежде чем Нисибис исчез с лица земли, на горизонте полыхал еще один пожар. Они ошибались. Это был не пожар. Это был погребальный костер. Вот почему за несколько часов до взрыва в разграбленном Нисибисе не нашли ни одного мертвого преторианца.

Квинт вздохнул. Скорее всего, тело Цезаря было сожжено вместе с остальными. Неясно только, кто сжег тела и куда увезли прах покойных. А то, что большая часть праха собрана, заметить было нетрудно. На всякий случай Квинт собрал в мешок немного золы. Если ему не удастся отыскать остальной пепел, то для совершения необходимых обрядов сгодится и этот.

Глава II

Августовские игры 1975 года (продолжение)

«Речь императора Руфина приведена без сокращений. Один из охранников лаборатории Триона в Вероне подтвердил, что не раз отвозил академика во дворец для тайных встреч с императором».

«Горстка храбрецов держалась против целой армии варваров несколько месяцев. Но император не пришел им на помощь. Как Риму искупить свою вину перед погибшими?»

«Император Марк Руфин Мессий Деций Август скончался вчера в 17 часов 12 минут».

«Акта Диурна», 16-й день до Календ сентября [5]IСервилия металась в клетке таблина, выкрикивая непрерывно: «Орк! Орк! Орк!» Неужели она должна заискивать перед Летицией? Ах, видишь ли, эта юная мегера – мать императора! Ах, скажите на милость, она еще и Августа! Подумать только – дочь гения Империи! Стоило Летиции узнать о своем происхождении, как голова ее закружилась от восторга. Забыла, неблагодарная, что всем в жизни обязана Сервилии! Дочурка беззастенчиво ограбила мать, купила себе муженька-калеку, родила сына-недоноска. Муженек сгинул, сын вырастет придурком. Элий принес Летиции одни несчастья – точь-в-точь как предсказывала Сервилия. А еще Сервилия предскажет, что Постум вырастет подлецом. Предскажет и не ошибется.

– Я всегда права, – проговорила Сервилия вслух, утверждая свое торжество.

Да, торжество было. А радости – нет.

И приходу Бенита она не обрадовалась. Он возник на пороге нагло ухмыляющийся, самодовольный, и, разумеется, в тоге с пурпурной полосой. На ногах – красные сенаторские башмаки, украшенные серебряными полумесяцами.

– Как успехи? – Сервилия улыбнулась, пытаясь скрыть раздражение.

– Отлично. Все напуганы, не знают что делать, бормочут ерунду. Радуются, что у нас есть император. Право, какое счастье, что твоя дочурка родила этого пискуна. А так бы сенат сошел с ума, гадая, кому всучить высшую власть.

– Разве малыш Постум может управлять Римом, лежа в колыбели?

– Какая мудрая мысль! – расхохотался Бенит. – И теперь вопрос – где найти умного и стоящего человека, который мог бы взвалить на свои плечи тяжкий груз управления Империей. Если сенат продолжает еще работать, то только благодаря мне. Я заставляю этих горлодеров их принимать нужные законы. Иначе бы они все дни напролет спорили, кого назначить диктатором.

– Твое имя еще не называли? – спросила Сервилия. В ее вопросе прозвучала невольная насмешка. Но Бенит воспринял слова всерьез.

– Не надо так торопиться, к завтрашнему утру малыш Постум не повзрослеет. Так что время у меня есть.

– Кто бы сомневался: когда-нибудь и тебя сенат изберет диктатором. – Опять она насмешничала, и опять Бенит принял ее слова за чистую монету.

– Язви, сколько влезет, но помни: за тобой должок. Твоя дочурка ускользнула. Хотя ты и клялась, что она от меня без ума.

– Летиция опять свободна. Можешь жениться на вдовушке, – Сервилия усмехнулась, представив ярость Летиции, когда с ней заговорят о сватовстве Бенита. И эта мысль доставила ей если не радость, то удовлетворение.

– Я бы женился, – согласился Бенит. – Но Летиция недавно надела траур. Рим такой поспешности не поймет. В роли моей жены ты будешь смотреться куда лучше. Летти – соплячка, рядом с нею я буду выглядеть молокососом. Но с достойной матроной я стану солидным мужем. Мне срочно необходима солидность. Я слишком молод.

До Сервилии не сразу дошел смысл его слов. О чем он говорит? Чего хочет? Чтобы она… Ну да, он предлагает ей, Сервилии, стать его женой.

– Уж не знаю, что и ответить, я польщена… – Она искала благовидный предлог, чтобы его выставить. Да, он привлекал ее и одновременно отталкивал… Но, пожалуй, отталкивал сильнее…

– Ответь «да»! – Бенит сгреб ее в охапку.

Сервилия испуганно ойкнула. Поцелуй был страстным, объятия – грубыми. Бенит старался поразить своей животной страстью. Сервилия не сопротивлялась. Ее всегда влекло к молодым и страстным любовникам.

– Ты надеешься на мою помощь? – спросила Сервилия, когда они уже отдыхали, бесстыдно раскинувшись на ложе обнаженными. Он – покуривая табачную палочку, она – устроив голову на сгибе его руки. Гладкое тело Бенита уже начинало заплывать жирком, заметно обозначился животик. Но ей нравились солидные мужчины.

– И на помощь твоих стихоплетов, что являются к тебе пожрать на дармовщинку, – добавил Бенит.

– Не любишь поэтов? – деланно изумилась Сервилия.

– Я – сам поэт, – гордо отвечал Бенит. – И не люблю слюнтяев и врунов.

«А он далеко пойдет», – в который раз подумала Сервилия.

Поначалу эта мысль стать женой Бенита показалась ей безумной. Потом, с каждой минутой, все более приемлемой, и, наконец, даже заманчивой.

Сегодня она еще не скажет «да». Но это не означает, что она не даст согласия потом.

IIВ добротном старом доме сенатора Макция Проба в большом триклинии слуги накрыли стол: расставили вазы с фруктами и бисквитами, наполнили бокалы вином и удалились. Макций Проб ждал гостей, но вряд ли он собирался сегодня веселиться.

Внук Макция Проба Марк – молодой человек с бледным, будто чересчур отмытым лицом, оделся вовсе не для званого обеда – белая трикотажная туника и белые брюки до колен куда больше подходили для загородной прогулки. Возможно, Марк Проб не хотел, чтобы его форма центуриона вигилов придала нынешнему вечеру некий официальный статус. Потому что предстоящая встреча была сугубо частной, хотя преследовала отнюдь не личные цели. Марк Проб был уверен, что на приглашения деда никто не откликнется. Он был уверен в этом до той минуты, пока золоченые двери в триклиний не отворилась, и не вошел сенатор Луций Галл, опять же не в сенаторской тоге, а в пестрой двуцветной тунике, уместной на отдыхе в Байях, но не на вечерних приемах в Риме. Луция Галла совсем недавно избрали в сенат, и после Бенита он был самым молодым сенатором. Он не сомневался в том, что одна яркая речь может перевернуть целый мир, и верил, что ему удастся произнести эту эпохальную речь. Он вообще повсюду кидался спорить – в тавернах, на улицах, в театре, в Колизее с репортерами, прохожими, продавцами, гладиаторами и актерами, не всегда успешно, часто проигрывая и сильно переживая по поводу поражения в словесной перепалке.

Тонкими чертами лица, острыми скулами и высоким лбом Галл походил на Элия. Но сходство это было чисто внешним. Так же как желание яростно сражаться за истину. В Луции проглядывала главная черта истинного римлянина – намерение двигаться наверх по иерархической лестнице в погоне за самой сладостной добычей – властью. Галл и не пытался это скрыть. Его имя должно быть занесено в консульские фасты, выбито на мраморной доске, дабы люди говорили потом: «В год консульства Луция Галла произошло то-то и то-то».

Элий же был гладиатором, который сам придумывал и клеймил желания для Рима. Не только на арене, но повсюду…

Вслед за Луцием Галлом явилась Юлия Кумская, что само по себе было удивительно – и то, что она пришла, и то, что явилась на три минуты раньше назначенного времени, хотя весь Рим знал, что она опаздывает всегда и всюду. При каждом движение шурша платьем из плотного шелка, распространяя убийственных запах галльских духов, она уселась на ложе рядом с Макцием и закурила табачную палочку.

Третьим пожаловал префект римских вигилов Курций – злой, недовольный тем, что его оторвали от срочных дел, он обвел присутствующих подозрительным взглядом. И тогда Марк Проб по-настоящему испугался. В глубине души желал, чтобы никто из приглашенных не явился, чтобы все проигнорировали странное приглашения старика-сенатора. Принятие приглашения означало одно – эти люди боялись. Они сбивались в кучу, как стадо испуганных баранов. Священных баранов… Наконец явился Марк Габиний и за ним сразу сенатор Флакк – сумрачный, желчный и очень умный старик. Впрочем, стариком его называли скорее из-за консервативных взглядов, нежели из-за возраста. Но и в молодости, как и сейчас Флакк был ярым сторонником партии оптиматов [6], причем самого правого ее крыла. Популяры [7] его побаивались, а авентинцы [8] открыто ненавидели. Весталка Валерия немного опоздала, что с ней случалось редко. Она сильно похудела, лицо сделалось белым, почти прозрачным. Рассказывали, что после смерти Элия она несколько дней лежала неподвижно в своей комнате, не ела и почти не пила. Многие думали, что она решила уморить себя голодом. Но потом ей передали письмо от кого-то из друзей. Она прочла и встала. И вновь начала есть.

Последней в комнату вошла Норма Галликан. Ее живот, выпиравший под черной туникой, невольно притягивал взгляды.

Все приглашенные были в сборе. Никто не отказался придти.

Макций Проб откашлялся и проговорил ровным, чуть надтреснутым старческим голосом:

– Император Руфин умер. В Риме новый Август. Император, которому месяц и несколько дней от рождения.