Полная версия

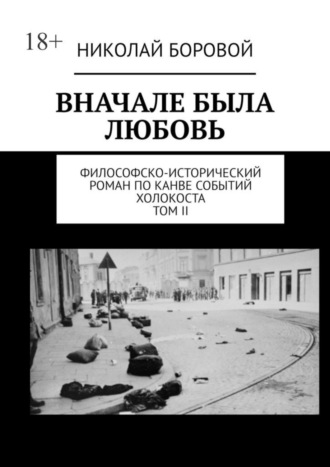

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том II. Часть III и IV (Главы I-XI)

Оберштурмбаннфюрер ощущает, что каждым произносимым словом будто бы уничтожает, убивает этих людей, вершит их судьбу, и это на самом деле так. Презрение и ненависть – вот всё, что он к ним испытывает в этот момент. Он продолжает, добивая всецело находящихся в его власти жертв.

– Вы, все здесь присутствующие, почти без исключения, объявляетесь мною с этого момента арестованными. Солдаты препроводят вас сейчас в арестантские фургоны, вы будете размещены сегодня в Краковской тюрьме, а после – Германия и воля Фюрера решат вашу участь. Расстрел и смерть ждут тех, кто попытается оказать сопротивление решению, принятому властями. Однако – мне известно, что среди вас есть несколько женщин. Великая Германия не воюет с детьми и женщинами и те будут отпущены, имея возможность исполнить свой долг и сообщить вашим семьям и близким о том, какая участь справедливо постигла Вас. Если они изменят своему долгу и не сделают этого – вина будет лежать на них. Солдаты, арестовать!

Зал, который возмущенно загудел уже в середине речи оберштурмбанфюрера, а в конце ее почти начал кричать, вскакивает и разражается воплями протеста и гнева, издевательствами и оскорблениями. Люди сопротивляются солдатам, не желают подвинуться со своих мест, кричат им что-то по польски, оскорбляют их, отмахиваются и пытаются отбиваться. Профессор Станислав Эстрейхер кричит что-то оскорбительное Мюллеру по немецки, бросается к нему с кулаками, его немедленно валят на пол и начинают бить прикладами так, что Бруно Мюллер вынужден даже окриком и жестом остановить привыкших делать дело солдат. Доцент Кшиштоф Парецки, не смогший просто смотреть на избиение Эстрейхера и бросившийся ему на помощь, получает тяжелейший удар прикладом в лицо и залитый кровью, на несколько минут теряет сознание. Два старых профессора на первом ряду, неизвестные Мюллеру, спокойно, с гневным и презрительным блеском глаз встают, подходят к солдатам и позволяют им провести себя к выходу, под арест. Остальных выгоняют из зала и ведут по коридору, к подъехавшим арестантским фургонам практически силой, с ударами прикладом и криками, это занимает долгое время, ведь речь идет о почти двух сотнях людей. Но Бруно Мюллер не торопится – им владеет наслаждение торжества. Это его дело, им подготовленный и осуществленный блестящий спектакль, которому суждено войти в историю, им лично совершенную историю, и он хочет неторопливо впитать глазами и чувствами прекрасное зрелище. Черт с ним с Беккером, с пронырой и собакой, пусть напишет, что это он сам всё придумал и сделал. Ему, Бруно Мюллеру, ничего не нужно, кроме самих этих мгновений.

Всю речь «эсэсовца», как его там зовут, профессор Лер-Сплавински, ректор Ягеллонского университета, слушает приоткрыв рот, вылупив на того блестящие от гнева, ставшие похожими на бычьи глаза, хрипя и рыча могучей еще грудью. Вот оно, вот судьба, так она выглядит и приходит!! Вот то, что «обречено свершиться» и что «должно принять». Да ничего не «обречено» и не «должно», будь всё трижды проклято, ничего!!! Будь проклят старый маразматик Стернбах, будь проклят он сам, что поддался и отступил от главного принципа – борьбы до последнего, до конца дней не сотрется и не искупится его вина за это!!! Можно было попытаться отложить «лекцию», не дать как мышей заманить всех в западню и забить тревогу, что немцы что-то замышляют, попытаться поставить в известность кардинала и архиепископа, да мало ли еще что! А теперь?! Что будет сейчас с выдающимися и долгие годы знакомыми ему людьми, гордостью города и страны, которых он – он, Лер-Сплавински, так уверенный в своей миссии спасти и провести Университет в испытаниях, привел в эту залу и отдал во власть этим беспрекословным в подчинении скотам и самодовольной, уверенной в себе, полной откровенного торжества немецкой свинье, которая что-то там сейчас лает со сцены?! Первые его движения – броситься к свинье и вцепиться ей в глотку, но его слишком быстро хватают и начинают вести в вестибюль…

…Арестованные проведут ночь в краковской тюрьме, некоторые – в казармах, на утро значительная часть будет этапирована в тюрьмы Вроцлава, а через несколько недель, всех их так или иначе отправят в концентрационный лагерь Заксенхаузен, в котором командует в это время Рудольф Гесс, будущий создатель и комендант лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, более известного как «Освенцим». Профессор Игнац Хшановский умрет там через два с небольшим месяца от воспаления легких. Профессор Стернбах, ровно через месяц после кончины коллеги, будет забит на смерть охранником концлагеря Заксенхаузен, офицером СС Гуго Вольфом. За цвет польской интеллигенции и науки вступятся итальянский дуче Беннито Муссолини и Ватикан – их вмешательство в дело приведет к освобождению 101 профессора, старше 40 лет, в числе которых будет и ректор Тадеуш Лер-Сплавински. Остальные из арестованных 6 ноября, в аудитории номер 66 профессоров и доцентов Ягеллонского университета, будут этапированы в Дахау, откуда их выпустят в январе 1941 года. Они вернутся в Краков, где под руководством ректора Лер-Сплавински, с зимы 1942 года и вплоть до самого освобождения города, будет организовано подпольное функционирование Университета. Одним из студентов Университета в эти годы будет молодой, еще никому не известный поляк Кароль Войтыла – будущий архиепископ Краковский и глава Ватикана, великий римский папа, гуманист Иоанн Павел II.

Глава третья

Осколки истины

Рано наступивший крепкий мороз, укрыл за ночь поверхность воды в колодце довольно толстым слоем льда, ведром сразу и не прошибешь. Обнаруживший это, выскочивший в тулупе на почти голое тело Войцех чертыхается, бросает жгущие ему руки ведра, бежит по тропке в сарай и после, топором пробив лед, торопясь несет полные ведра в дом – разогреть, умыться, вскипятить чай. Слава богу, дров-то он хоть с вечера додумался хорошо натаскать в дом. Магдалена встанет через час, к этому времени всё будет готово, он подаст ей в кровать тулуп, чтобы та не застудилась – сколько не топи, а в доме хлипенькой постройки тепла всё равно не будет, обует ее ноги в туфли – этой радости у него не отнять, подержит перед ней медное блюдо – та посмотрится в него вместо зеркала и приведет в порядок волосы. После – они сядут пить чай и завтракать. Вечером Магдалене играть концерт, днем она должна зайти в родительскую квартиру – по людски помыться, привести себя в порядок и приготовиться, так что вскоре после завтрака она выедет, ведь добраться до Кракова может забрать и пару часов. Ему сегодня некуда идти. Два урока истории он даст соседским детям завтра. Сегодня же, когда Магдалена уедет, он постарается натопить до жары дом, потом может отдохнет, а может быть – почитает и под влиянием текстов заставит себя хоть немного подумать. Он начинает забывать, что такое думать. Он, для которого мышление было жизнью, содержанием и смыслом жизни, вдохновенным творчеством… Бывает же!.. Но пока Магдалена еще спит и он сидит на корточках перед печкой, покрытой изразцами грязно-салатного цвета с синим узором, и подкидывает потихоньку дрова, чтобы вовремя разогреть ведра с водой…

Хорошо, что в доме нет зеркала. Его вправду нет – стоит остов от большого с зеркала с тумбой, а самого зеркала нет: видно когда-то разбилось. И хорошо, что так. С того вечера в университетском дворе он противен себе, живет и что-нибудь делает только условно, отложив на какое-то время последний счет с собой, в самом прямом смысле не может смотреть себе в глаза. Он ведь не трус, он много пережил и прошел в жизни. Платил за убеждения и ценности. Жил, движимый сознанием смерти – поверьте, это в принципе значит не быть трусом. А вот же – когда смерть из чего-то, вызывающего ужас, требующего и налагающего ответственность, но что будет «еще не сейчас», позже и в неопределенности будущего, превратилась в то, что может случиться именно сейчас и в следующее мгновение, он ополоумел от ужаса и страха, сверкая пятками побежал, не помня себя прыгал с крыши, чуть не сломав ногу и подспудно желая только одного – жить, любой ценой жить, хоть немного еще жить. Ведь всё равно будет и надо быть к этому готовым. И готовиться нужно всю жизнь – творчеством и делами, следом, пройденной жизненной дорогой: он знал это с юности, с максимальной честностью следовал этому принципу всю жизнь. А вот же – когда, показалось: пришло мгновение и судьба готовится произнести сакраментальное, шекспировское «милорд, мужайтесь, нужно умереть», он, огромный сорокалетний мужчина, словно ребенок стремглав побежал, запрыгал по крышам, надеясь улизнуть от судьбы и найти спасение, как ребенок же был готов кричать от ужаса, да горло слава богу свело. И ведь ему даже не приставили дуло к виску. А как ты, сын шлюхи, отродье эдакое, будешь умирать, когда всё-таки, рано или поздно придется, ведь придется же, так или иначе, настанет однажды миг?! А?! А в принципе – можно найти спасение от судьбы или от того, что будет, не уйдешь и значит, к нему надо быть готовым и готовиться: делами, правдой решений и созиданием, подлинной и жертвенно преданной созиданию, верной совести и чувству ответственности жизнью?! И хоть большинство людей под солнцем не решаются даже думать о том, что для профессора Войцеха Житковски было главной проблемой, когда он был еще еврейским юношей Нахумом Розенфельдом, сыном великого раввина, чему сейчас он просто не нашел в себе сил прямо взглянуть в лицо, и вина его быть может была не столь велика, он не мог себя видеть, зачастую – в самом прямом смысле. Он всегда до глубины души верил, что философское мышление и в оном добытое – для жизни. Что все истины, ценности и принципы, в этом мышлении обретенные – для жизни и жизнью, решениями и выбором человека востребованы, а потому жизнью же, решениями и выбором должны быть подтверждены. От называемого «правильным» совестью человека до того, что считает таковым его ум – всё должно быть подтверждено жизнью, найти выражение и воплощение в том, какова жизнь, да иначе просто и не может быть. Мы познаем мир и самих себя для того, чтобы жить подлинно, строить себя и жизнь. Он верил в это как в последнюю истину. Это было для него словно бы последней точкой опоры внутри. Он истово верил в это, ибо именно так долгие годы мыслил и жил. Со времен юности, приступов ужаса перед смертью и одиноких воплей отчаяния в закутке за Старой Синагогой, его мысль была именно такой – спасающей и созидающей жизнь, дарящей путь, свет надежды и ответ на самые мучительные дилеммы, погруженной в ад обуревающих жизнь конфликтов и противоречий, и проясняющей их, раскрывающей возможность их разрешить. И потому – дарящей в самом прямом смысле спасительные основы жизни, становящиеся ими ценности, моральные принципы и императивы. Философски осмысливают и постигают собственную свободу – которая заставляет решать и страдать, обрекает на трагические испытания, становится истоком подчас гибельных конфликтов и противоречий судьбы, ее адом и кровавой драмой. И делают это, чтобы свобода стала возможной. Огонь, таинство и вдохновение мысли обращены к собственной, личностной по сути жизни, в которой свободен и несешь бремя ответственности за себя, однажды будешь умирать, но еще прежде этого – посреди обычных обстоятельств и вещей замираешь на краю гибели, бездны отрицания и пустоты, перед сонмом подлинно страшных противоречий, дилемм и конфликтов. Перед лицом которой и пронизывающих ее катастроф, противоречий и дилемм ты сам, совершенно одинок и предоставлен лишь собственным нравственным и творческим силам, воле к борьбе и самостоятельному, мужественному и способному глядеть в лицо наиболее жутким вещам уму. И потому – которую постигаешь, чтобы вообще смочь жить, обрести в ней свет смысла и надежды, путь и твердое, несомненное решение того, что ставит ее на край гибели и катастрофы, под вопрос самой ее возможности. О, как же глубоко и наверняка он знал это, как истово в это верил! И еще в то, что каких бы абстрактных, казалось бы совсем далеких от жизни и каждодневной действительности вещей не касалась философская мысль, по самой ее сути она затрагивает человеческую жизнь наиболее глубоко, даже в тех вопросах, которые словно бы не имеют к таковой отношения. А потому – обретенные в философском мышлении истины так или иначе определяют жизнь человека и превращаются в ее фундамент, не просто должны быть подтверждены ею и найти воплощение в том, какова она, но обычно это со всей неотвратимостью происходит, и иначе не может быть. Абстрактность, удаленность от жизни и повседневности философских вопросов – это всегда лишь кажимость и в общем очень глупое, поверхностное и продиктованное плоскостью обывательского опыта представление. Он верит в это со времен его дипломной работы и первых книг, споров с профессорами и демарша – мужественного ухода из «альма матер» в тернии жизни, одиночество творчества и мысли, ответственности и дилемм поиска и познания, который состоялся именно в его борьбе за самостоятельность, подлинность и свободу мысли, его личную человеческую свободу в ней! В его борьбе за свободу, настоящее творчество мысли и право быть собой вообще… С почти незапамятной, очень рано наставшей поры, когда в зрелости личности, мышления и осознания себя еще студент, а после выпускник Ягеллонского университета и бросившийся в тяжкие испытания молодой философ, вышел к глубокой, вдохновенной рефлексии над самим мышлением, его истоками и сутью, ясно и на уровне незыблемой веры понял ту неразрывную связь философской мысли с жизнью, личностью и свободой человека, которую прежде узнал, могуче и во многом спасительно обрел в опыте. Философское мышление всегда было для него основой нравственного строительства себя, созидания жизни, ее подлинности и нравственной цельности, раскрытия главных возможностей человека, наконец – обретением тех ценностей и моральных принципов, которые определяют жизнь, поступки и решения, отношение к людям и миру вокруг. Тем, что неразрывно с дорогой совести, свободы и ответственности за себя, самостоятельных и личностных решений. С одиночеством в этих решениях, как и в жизни вообще, на которое обрекают свобода, ответственность за себя и совесть, часто казавшимся ему самой сутью свободы. И конечно же – чем-то неотделимым от свободы, личности и человечности человека, самой возможности для него быть моральным, что в опыте совести и свободы, в обращении к совести, способно утверждать ценностью и нравственными принципами совершенно иное, нежели религия и конфессия, социальная среда и ее мораль. О, это он узнал еще со времен юношеского пушка на щеках, тайных мук, мечтаний и надежд, разрывающего его душу «бунта» и ненависти к отцу… О кантовских императивах пишут книги и читают лекции, но сами эти императивы, как и множество других – для жизни, их обретение и прояснение в труде мысли востребовано жизнью, борьбой за ее подлинность и нравственную цельность, за право в ней на совесть, свободу и нравственную чистоту, воплощением в ее строительстве, в решениях и поступках долга совести, налагаемой совестью ответственности. А потому – мысль, движимая совестью и свободой, трагедией разума и личностной, вставшей на пути разума жизни, сонмом пронизывающих эту жизнь дилемм и противоречий, от нее конечно же неотделима и обретенные в труде мысли истины, так или иначе ее определяют, должны быть ею подтверждены. И если мысль человека подлинна, то не может быть так, чтобы обретенные в ней истины, раскрытое ею понимание вещей были чем-то одним, а жизнь и поступки человека – другим. В любом случае – до того растреклятого вечера, который спас его, но был полон позором, жизнь и мышление, духовные борения и искания пана профессора Житковски, исповедуемые им истины, ценности и нравственные императивы, его верность свободе, совести и истине как таковой, были чем-то неразрывно сплавленным. И в особенности была сращена с его жизнью истина борьбы со смертью, готовности платить любую цену за верность себе и тому, без чего жизнь всё равно утрачивает смысл, необходимости побеждать в этом страх. Да и вообще, словно одна из главных истин, от жизни ставшего легендой «неистового профессора» было неотделимо понимание, что человечность человека возможна лишь с его способностью побеждать страх. Перед смертью – к обретению мужества во встрече со смертью, еще с лет юности для него свелась словно бы вся драма существования, пути и творчества человека. И еще более – перед самой обязанностью глядеть смерти в лицо, сознавать ее трагизм и неотвратимость как судьбы: только так, с юности понял и долгие годы говорил он, человек обретает мужество быть свободным и самим собой, отвечать за судьбу и жизнь, решать и бороться, бросаться в испытания и неизвестность, во всю тяжесть творчества, развития и становления, труда над жизнью, в неотвратимые с этим конфликты. Страх и ужас перед смертью, всегда говорил «неистовый профессор», предельный трагизм ее ощущения как судьбы, парадоксально делают человека мужественным в самой жизни, в способности и решимости принять бремя свободы и ответственности за нее, поисков и труда над ней и собой, над воплощением данной в ней возможности творчества. И конечно – в готовности в этом на борьбу, противоречие миру и среде, подчас кажущиеся гибельными, непосильными испытания и риски. И уж если что-то способно заставить человека принять всю муку и тяжесть свободы, решений, ответственности за жизнь и самого себя, неотделимых от этого конфликтов, борьбы и испытаний, преодолеть страх перед этим, то именно ужас перед смертью, наиболее правдивое и трагическое переживание, осознание смерти как судьбы – так он говорил и писал с давних пор. Только так человек находит силы, решимость и мужество быть самим собой, принять означающий это путь свободы, ответственности за себя и борьбы, оказывается способным противостоять в этом миру и среде, проклятой данности его бытия. И конечно – страх перед свободой, одиночеством совести и ответственности, тяжелыми и целиком самостоятельными решениями, которые только личной ответственностью можно оправдать и подтвердить. Перед мраком тайны, в лицо которой глядит в ее истоках подлинная и самостоятельная мысль. Перед кажется бесконечной вереницей испытаний и мук, которые от всего этого конечно же неотделимы. И его ярость в дискуссиях, которая вместе с ним самим и вечно обуревающими его жизнь и судьбу конфликтами стала легендой, просто воплощавшая силу его личности и верности тому, от чего отступиться, пусть даже самой невообразимой ценой нельзя, была тому подтверждением. Для него в жизни были подлинно ценные, святые и непререкаемые вещи, которые он отстаивал именно яростно, истово, с готовностью рисковать, конфликтовать и платить испытаниями, муками и кульбитами судьбы, вопреки миру, который словно в ультиматуме, ради самого права жить и выжить, как-то приспособиться и провлачить отпущенный век, вечно требует отказаться от них, предать их. И никак иначе нельзя было, конечно, ибо речь шла о том личностном, что ценнее жизни, предательство чего во власти социальных обстоятельств жизни и судьбы, означает отрицание самого себя и лишает жизнь смысла. И преодолевать страх в отчаянной за них борьбе, в верности им – от истины, подлинности и свободы творчества до вообще свободы, права на совесть и жизнь в нравственном согласии с собой, было главным. Социальная извращенность жизни и мир вечно требуют от человека предать самого себя, во имя права выжить растоптать наиболее сущностное в нем как личности – ценность свободы, долг разума и совести, не оставляют для его человеческой личности и подлинности, всего с этим связанного места, а потому – борьба за смысл, право и возможность быть собой, возможность быть вообще, означает нечто одно и яростную, по истине смертельную схватку с кажущимися непреодолимыми, требующими беспрекословного повиновения обстоятельствами, грозящими гибелью «бунтарю» и несогласному. И в этой схватке, собственно и означающей подлинную, личностную и творческую жизнь человека, должно суметь главное – преодолеть страх. Да и не мог он конечно же думать и верить никак иначе, ибо вся его жизнь с зеленой юности была трагической, полной пафоса и испытаний, свершений и перемен дорогой разума и ответственности, борьбы за свободу и право быть собой, возможность настоящего творчества, на которой первому, чему он научился – душить и побеждать, преодолевать страх. И он не знает, когда топтал и преодолевал страх более мужественно – разорвавшись ли с отцом и общиной, перейдя после с факультета права на философский, еще молодым студентом принявшись отстаивать правду и свободу мысли перед лицом ее социально узаконенной, освященной столетиями академической извращенности и духоты, либо потом, пренебрегши карьерой и очевидными перспективами, уйдя в мытарства, тяжесть быта и творческого одиночества, угрозу вообще пропасть и не стать ничем, но в конечном итоге сумев победить мир и судьбу. И не власти страха дано было погубить судьбу, жизнь и возможности еврейского мальчика Нахума, который трагически рано осознал себя, познал вместе с этим весь ад борений и мук, обречен был наверное вообще пропасть, но через бесконечность борьбы, решений и испытаний право быть собой отстоял, стал крупным философом, лектором, легендарной персоной и автором книг, который, даже если предстоит ему ныне во власти сотрясших мир обстоятельств сгинуть, какой-никакой след всё же оставит. Всем этим он себя сделал – жертвенным трудом, борьбой, мужеством решений и готовностью на перемены, силой его свободы и нравственного начала, яростной и беспрекословной верностью главным вещам, его несломимой волей и умением душить и преодолевать страх, а вовсе не одним только данным ему с юности талантом ума. Он был честен, настоящен и достоен в его жизни – это правда, которая подтверждена всей пройденной им дорогой, его именем, делами и книгами, множеством прочитанного им с кафедры и проникшихся его мыслями людей, в голос и невзирая на риск расплаты им произнесенного, его решениями и окутывающими в университетских коридорах и слухах его персону легендами. Да, но только до того вечера… А в тот вечер, по неведомой причине страх победил его, целиком и полностью, вплоть до припадка полубезумия им овладел… О да! Философские истины, по самой сути мышления и его истоков, в его неразрывной связанности с личностью и свободой человека, трагедией бодрствующего духа, обречены становиться моральными императивами и ценностями, которые определяют жизнь человека, превращаются в русло и принципы ее творчества, ложатся в ее основы. В истоках вдохновения мысли всегда лежит воля человека к нравственному строительству себя, разрешению дилемм, перед которыми его ставят совесть и враждебная совести, социально извращенная данность жизни… Да вообще жизнь, как она вечно предстает человеку с опытом «пробуждения» и осознания себя в ее трагизме, глубинных и кажущихся неизбывными противоречиях. И конечно – воля к борьбе со смертью и пустотой, за свободу и подлинную жизнь, нравственную чистоту жизни… А потому – чего бы не касалась мысль, стремящаяся к истине и однажды неудачно названная «философия», она в конечном итоге формирует моральные императивы и ценности, которые должны определить жизнь человека и быть той подтвержденными. Он многократно говорил это – в книгах и статьях, на лекциях. Он исповедовал это как истину, ибо его мысль и жизнь были именно таковы. Он знал это как одну из главных истин кажется всю его жизнь – опыт еврейского юноши, в котором на беду, муку и бесконечность борьбы, но вместе с тем, словно загадочное чудо и на свершения проснулась личность, задавленного духотой ортодоксальной жизни и вставшего поэтому на край гибели еще в пору «зеленого» пушка на щеках, просто не позволял иного. И до того вечера пану профессору Житковски, урожденному еврейскому мальчику Нахуму, не в чем было себя упрекнуть – и его мысль, и обретенные в ней истины с дорогой его жизни и судьбы, с наполнявшими ту борениями и драмами, с его решениями и долгом его личностной, человеческой совести, подавшем голос очень рано, были неразрывны. Он мыслил, чтобы жить, строить себя и жизнь, обретать путь и разрешать дилеммы и противоречия, которые жизнь, свобода и разум, совесть и ее долг словно бы бесконечно ставят перед человеком, вновь и вновь наваливают на человека каждым следующим шагом и мгновением, даже если один раз покажется, что главное понято и преодолено. Он мыслил, чтобы разрешать те бесконечные, глубинные и как правило трагические дилеммы, конфликты и противоречия, которые разум, свобода и совесть неизменно привносили в поле жизни и судьбы, отношений с людьми и миром вокруг. Но он и жил так, как раскрывали и требовали его мысль, обретенные в ее вдохновении и труде истины, причем не «программно», а по сути, просто подчиняя множественные поступки, решения и повороты судьбы, отношение к этим и другим вещам тому, что глубоко и на уровне веры было им понято. И верность несмотря ни на что свободе, истине и долгу совести, борьба со смертью и попытка подлинной, творческой жизнью обрести во встрече с ней мужество и достоинство, сами по себе были для него одной из главных истин, которую он ревностно исповедовал с юности. Как и то, что мысль человека неразрывно связана с драмой его личностной жизни и судьбы, свободы и самоутверждения, нравственного строительства себя, воплощает ее и весь обретенный в ней, бесценный и многообразный, обычно глубоко трагический опыт. «Верность совести и ее полный терний, означающий свободу и требующий решать путь – вот вдохновляющий гений философии». Так он любил переиначивать слова Сократа, для которого этим неизбывным «гением», вдохновляющим началом философской мысли была смерть. И он не случайно делал это и пытался указать на опыт свободы как вдохновляющий исток философствования – ведь ни сам такой опыт, ни долг и путь совести, становящийся бесконечностью императивов и дилемм, от осознания смерти и отношения к смерти в истоках, в последней глубине неотделимы. Этикой мысль человека, если по сути и истокам подлинна, становится неотвратимо и просто потому, что несет в себе неповторимый опыт свободы, разрешения человеком по совести, в свободе и полноте личной ответственности множественных вызовов, конфликтов и дилемм, противоречий его жизни – от смерти, отчаяния и пустоты до главного вопроса «как жить» и кажется бесконечности проистекающих из него вещей. И потому – если за самой мыслью стоит драма жизни, свободы и совести, личностного пути человека, то постигнутое и обретенное в ней как истина, конечно же должно быть подтверждено поступками и жизнью. А его истины в тот вечер не выдержали, рухнули… почему? Означает ли факт, что перед лицом реальной, прямой угрозы смерти они не выстояли, их ложность?.. Ведь одна из главных для него истин – борьбы со смертью творчеством, правдой жизни, решений и дел, в тот вечер не выстояла, оказалась ложью или просто была им почему-то предана. Стремившийся жить именно так, он в решающий момент, не понятно по какой причине, оказался в полной власти у страха перед смертью, которая лишила его способности не то что следовать должному, но просто отвечать за себя и хорошо осознавать происходящее, сохранить достоинство и лицо, побудила желать одного – любой ценой спастись, унести от пришедшей судьбы ноги. И почему так случилось, что по сути произошло с ним тогда, в окутанном ноябрьской мглой университетском дворе, он до сих пор не понимает и лишь рассчитывает однажды, подобно суду и сведению счетов с самим собой, всё же суметь понять. А он в те мгновения пал, во власти страха перед смертью предал достоинство, долг совести и самого себя, словно растоптал себя в «ничто» и прах. Творческая, вдохновенная и нравственная ярость мысли, которую порождают в ней свобода и жажда истины, ее глубоко личностная суть, обращена к той действительности, в которой неповторимо, единожды и навечно совершаются и движутся к смерти собственная жизнь и судьба, и потому – философская мысль во все времена есть таинство диалога с действительностью. Глубоко личностный акт творчества, свободы и поиска истины в той же мере, в которой полное таинства приобщение к действительности, ее обретение человеком. Требующее личности и свободы таинство творчества и познания постольку же, поскольку обретение спасительных основ бытия и пути, полный экстаза и вдохновения диалог с миром, в котором человеческое бытие трагически и неповторимо совершается. Опыт и акт свободы, творчества и поиска истины, диалога с действительностью в той же мере, в которой нечто глубоко и по сути личностное, от судьбы и бытия человеческой личности неотделимое. Это он пытался донести студентам с самых первых лекций – пусть не рассчитывая на немедленное понимание, в силу возраста и ограниченности опыта наверное и невозможное, но забрасывая в их умы и души зерна, которые когда-нибудь станут способными принести плоды, хотя бы в немногих из них. И в первую очередь – он знал и понимал долгие годы – это касается по понятной причине вопросов нравственных, связанных с трагедией смерти, ответственностью перед ее лицом за саму жизнь, собственные решения и поступки. Ведь долг совести и лежащая на личности нравственная ответственность, чего бы они не касались – решений, поступков, самой жизни и творчества, которому она посвящена, отношения к другим людям и миру вокруг, вороху наполняющих или сотрясающих мир событий, в сути и какой-то последней глубине упираются в трагедию смерти и отношение к смерти, есть ответственность перед смертью и неотвратимым судом той. Это он знал и обрел как опыт, интуитивно ощутил кажется даже прежде, чем в его судьбе произошел страшный разрыв с семьей и общиной. За опытом подлинной философской мысли всегда стоит опыт осознания себя, личностной жизни и судьбы с сонмом неотделимых от этого, трагических вызовов, дилемм, противоречий и конфликтов, и конечно же – опыт свободы и нравственного строительства себя, разрешения самых главных и страшных вопросов: смерть, ад отчаяния и пустоты, гибельная сила и власть «бунта», пронизывающая жизнь, собственное существо и окружающие вещи неизвестность. Ведь неизвестность, прорывом которой во все времена являлся опыт творчества и познания, называемый «философия», затрагивает бытие человека наиболее сущностно и глубинно, ибо пронизывает его самые определяющие и трагические дилеммы, вопросы и конфликты, данный в его неповторимых мгновениях мир и собственное существо человека. Он сам обрел опыт такой мысли именно с рано наставшей в его судьбе и жизни зрелостью духа, когда еще не знал даже слова «философия», которое хоть и крутилось конечно в книгах еврейских теологов, но как-то не обращало его внимания, проходило мимо его ума и глаз. А потом – постигая самого себя, опыт бытия, мышления и свободы, мук и духовных борений, нравственных исканий и дилемм, со всей ясностью и как одну и из главных истин понял это. Обрел это как его философскую веру и путь в витиеватом, полном коллизий и заблуждений, противоречий и лжи мире мысли, в ее драмах и перипетиях, подчас настоящей трагедии в тисках академизма и в реалиях той или иной эпохи. Вопрос об истине есть поэтому в самом подлинном смысле глубоко личный вопрос, он верит в это и так это для него почти всю его жизнь, с лет молодости и тех самых пор, когда он мучительно, трагически и загадочно пришел к осознанию себя. Этот вопрос личен, ибо чего бы не касался – есть вопрос свободы и самой жизни, наиболее остро и трагически поставленный жизнью, опытом осознания себя и присутствия в мире, той свободой, средоточием которой являются собственный, самостоятельный и критичный разум человека, а воплощением – неизменно продиктованное, порожденное им одиночество перед лицом подлинного мира. О, ни во что он не верит долгие годы так, как в это, ибо именно с этим связана во все времена суть, судьба и трагедия философии как свободы, воплощения и быть может последнего достояния свободы! Стремление к истине и порожденный тем вдохновенный порыв мысли, обращены к ценностям и моральным принципам, обретение которых призвано определить и созидать собственную жизнь и судьбу человека, проложить его неповторимый путь, затрагивают моральность, которая есть его личный, полный трагизма и испытаний путь свободы и ответственности за себя, поисков и решений. Дилеммы моральной ответственности, которые разрешает и проясняет мысль, определяют и наиболее глубоко затрагивают собственную жизнь человека, есть дилеммы совести и свободы, строительства себя, от решения которых жизнь и путь человека завясят напрямую, по крайней мере – так должно быть. Он знал это и верил в это как истину, множество раз говорил это по тому или иному поводу студентам, пытаясь раскрыть перед ними суть и истоки дела, которое они пришли изучать, которому решили приобщиться и посвятить жизнь. Философская мысль сущностно и неразрывно сопровождает тот трагический путь разума, ответственности и свободы, созидания и решений, раскрытия человеком собственных возможностей, который называется быть самим собой и во все времена воплощает человечность человека. О кантовских императивах рассуждают на лекциях, да, но сами императивы для жизни, их воплощение – опыт жизни и строительства себя, если же иначе и жизнь – жизнью, а нравственный долг собой и истина только для конференций и статей, то не смей ни рассуждать, ни открывать рта! Займись чем-то более простым, но настоящим и полезным, хоть сапоги хорошие шей, и то будет больше смысла и чести! О, если для якобы познания и «хабиата», академической карьеры и прочей чепухи одна действительность, а для жизни, борьбы и решений, неотвратимой смерти и мук совести, подчас равнозначных гибели и катастрофе дилемм – другая, то займись тогда и вправду чем-то простым и полезным! Либо та истина, к которой ведут свобода и яростное, экстатическое и всегда загадочное вдохновение настоящего творчества, осознание которой, подчас кажется, способно разорвать грудь и определяет жизнь и путь, решения и поступки человека, для этого вообще призвано, либо же ничего не надо! Либо истина, за поиском которой стоят трагедия свободы, разума и подлинной жизни, которую будешь отстаивать на смерть и как он – с превратившейся в легенду яростью, ибо затрагивает она именно тебя самого, собственную жизнь, совесть и свободу, сращенный с мгновениями неповторимой жизни мир, либо уж лучше жить благодушным и цельным, бездумным и не знающим мук и терзаний, катастроф и гибельных дилемм «простецом», трудиться и делать что-то полезное, растить детей, без тени ужаса и содрогания идти к бездне и использовать жизнь. Либо истина, обретенная в свободе и творчестве, ставшая верой и намертво сращенная с собой, собственной судьбой и жизнью, с совестью и теми решениями, поступками и поворотами пути, которые требования совести подтверждали, за которую поэтому – он часто говорил так! – борись и сражайся яростно, готов будь возможно и на костер взойти, либо сапоги шей, сучий сын, научись землю пахать или лечить людей, делать что-то, верность и значимость чего дана воочию! Оттого он так трагически, яростно ненавидел с молодости лоск и благообразие академического мирка, в которых часто словно бы нет ни подлинной жизни и действительности, ни творчества настоящей, обращенной к ней и жаждущей истины мысли, а кроются лишь приспособленчество, социально узаконенная ложь и вечно стоящая на службе у той безликость. Вот тому мышлению, которое, как он нередко любил говорить, происходит между человеком и пасмурным ночным небом, словно олицетворяющим трагедию жизни и смерти, пронизывающий бытие человека и ад подлинного мира мрак тайны, то есть в одиночестве перед ужасом, противоречиями и загадками настоящей действительности и жизни, в социально лживых и извращенных условностях академических коридоров обычно не остается места. Ведь оно, во все времена несущее с собой трагический опыт бытия, обрушения в бездну неизвестности, отчаяния и пустоты, противоречий и отрицания, как сама свобода и личность, а так же скепсис и мука самостоятельного ума, голосом которых является, заключает в себе вызов, угрозу прочности, упокоенности статистического социального сознания и существования, а потому – социально опасно и ненавистно. И это неизменно так – от выпившего яд Сократа, сгоревшего на Кампо-дель-Фьоре под улюлюканье благочестивой толпы Джордано Бруно до тех затронутых им в книгах русских философов, изгнанных и чудом не кончивших пулей в лоб, которым в строительстве «свободного и справедливого общества», исповедующего единственно правильное и объективное мировоззрение, места не осталось… Увы – в «оплоте знания и разума» для того мышления, за которым стоят свобода и борения духа, жажда истины, опыт и кровь подлинной жизни, которое мужественно бросается в загадку и проблемность настоящего мира и ниспровергает в этом мифы и химеры, места чаще всего не оказывается… Смешной и очень трагический парадокс, который ему довелось изведать собственной судьбой. Загадка в том, что тоталитарные, враждебные свободе личности и отрицающие, ненавидящие ее, нередко кровавые и нигилистичные мифы, в современности рациональны и наукообразны, создаются наукой и предстают «объективной», не допускающей сомнений и возражений истиной. И подобная «истина» провозглашается в отношении к вещам, которые есть область и вотчина человеческой свободы, а потому – личной совести, самостоятельных решений и самостоятельного же, в этом скептичного, обращающего в неизвестность и рушащего «социально узаконенное» ума. Эта истина, якобы «объективная» и «конечная», подобным ореолом лишь доказывающая, что она – просто тоталитарный социальный миф, провозглашается о вещах, которые предстают перед человеком лицом вечной и неизбывной тайны, в отношении которым возможен лишь тот героизм бесконечного вопрошания и мышления, поиска истины, за которым стоит свобода. И вот – идет ли речь о временах католической инквизиции или его величества Георга Пятого, академические коридоры как правило обслуживают эту «истину», то есть торжествующие в конкретный момент социальные мифы, для свободы духа и личности, воплощающей ее и яростно жаждущей и ищущей истину мысли, места не оставляют. И мысль как свобода духа и личности, за которой стоят опыт и трагедия подлинной жизни, оказывается ненавистной и опасной даже для якобы «рациональных» по сути и форме мифов, для академических коридоров и стен, олицетворяющих «победные шаги» и гибельный, лживый пафос «объективного» разума, химеры которого способны превратить мир в ад… О, ничто так социально не ненавистно и не опасно, как способность самостоятельно, критически и иначе судить о вещах, которые должны мыслиться строго определенным и социально узаконенным образом, а потому – быть якобы несомненно и объективно «ясными»! Ведь тогда на место химеричной определенности, ясности и понятности вещей, приходят ужас и мрак тайны, пронизывающей подлинную жизнь и действительность неизвестности, рушится в пыль и прах утлый мирок обывателя, в котором он от них находит убежище, создаваемый то теологией, то объективной наукой и иллюзией ее безграничной юрисдикции. И рушится иллюзорно понятный и прочный мир обывателя, а на смену ему приходит то подлинное, взглянуть в лицо чему требует небывалой силы и мужества. Опаснее и ненавистнее этого наверное только способность философской мысли обращать к совести и свободе, полноте личной ответственности в отношении к вещам вокруг и тому, что считается социально императивным и приемлемым, обнажать преступность и оборотную сторону подобного, трагедию смерти и подлинной жизни вообще… Оттого-то, даже сумев однажды победить и спастись, завоевать в академическом мирке собственное, до событий катастрофы ни чем и ни кем не колебимое место, отстояв посреди атмосферы лжи, приспособленчества и торжества различных мифов право быть самим собой, право на свободу и настоящее творчество, он всё равно продолжал стоять особняком, был эдакой «диковинкой», с которой просто примирились и сжились. Он просто завоевал трудом, борьбой и талантом право быть собой там, где этому далеко не всегда есть место. Обретенные в мышлении истины – для жизни и жизнью, пронизывающей ее борьбой и кровью должны быть подтверждены, их поиск востребован жизнью, свободой, опытом моральности и решений, строительства жизни и самого себя. Он верил во всё это, жил такой истиной, быть может самой главной и последней, был честен с собой или по крайней мере – думал так и не имел причин сомневаться. И вот – при первом же испытании реальной опасностью и угрозой смерти он потерял мужество, не нашел того в себе. И вот – он не то, что не «взошел ради истины на костер», хотя платил за верность ей, свободе и правде творчества в жизни не мало, а просто зайцем побежал от смерти, когда угроза той впервые стала реальной и почти осязаемой, слепящей фарами въезжающих в университетских двор машин. Страх, целиком и исподволь овладевший им, обрушил его веру, словно разверз пропасть между одним и другим, что до того вечера было сплавлено и неразрывно – жизнью, поступками и вдохновенно постигнутой в творчестве и опыте, яростно исповедуемой истиной. Это унизило, нравственно и личностно растоптало его. Это стало для него падением, драмой и кровавым счетом с собой, который длится всё прошедшее с тех пор время и словно рана не то что не заживает, а очевидно обещает оставаться открытым еще очень долго, быть может – пока не погубит его или не заставит его сделать что-то, чтобы самого себя суметь простить. Обернулось крушением, разочарованием в себе… утратой не просто веры в себя, а словно последнего доверия к себе и всему, что прежде определяло жизнь. И произошло так в особенности остро и трагически, ибо предшествовавшая вечеру 6 ноября жизнь была прожита им достойно, в верности себе и тому, что он считал в себе главным, от самого себя и смысла собственной жизни неотделимым. С объявшей более двадцати лет борьбой за верность себе и вдохновляющим его путь истинам и ценностям – от свободы и самой истины до долга совести и правды окружающих вещей и событий, перед которой безжалостно разум и совесть ставят. С его легендарной в этом яростью и «гневливостью», готовностью плюнуть на что угодно и платить любую цену, лишь бы остаться верным тому, что предать ни в коем случае нельзя, хоть умри. И вот, в решающий момент и во власти страха перед смертью, он самого главного ради того, что требовали достоинство и долг, заплатить не сумел. Ну и скажи-ка, что же ты еще готов сделать, чтобы сохранить себе жизнь?! Выдать на растерзание любимую женщину, выстрелить в отца, пусть даже тот не желает видеть тебя двадцать лет?! Ведь он же фактически предал собственных коллег и друзей, не решившись вместе с ними рискнуть и не разделив их участь! Об их аресте он начал слышать уже на следующий день, а сейчас они наверное в каком-то концлагере, поговаривают – в Заксенхаузене. Смог бы он сейчас смотреть им в лицо, если бы оказался рядом с ними? А как он будет смотреть в лицо Кшиштофу, гниющему сейчас в концлагере, если им еще доведется увидеться? Сопляку Кшиштофу, на десять лет младше его, который не думая ни секунды бросился защищать избиваемого старика Эстрейхера и сам чуть не был забит до смерти? До нестерпимой муки унижения и стыда, боли нравственного падения, он ощутил пережитую, целиком поглотившую и чуть не обезумевшую его, заставившую его панически драпать власть страха перед смертью как преступление, познанный им личный грех и позор. Он не мог смотреть на себя, был себе противен и ненавистен, он еще обязательно сведет с собой счеты, дай только срок, заставит себя заплатить! Пока же он решил – надо бороться и попытаться выжить, во имя их с Магдаленой любви, ради надежды что-то еще суметь сделать и написать (хотя какое право писать и провозглашать что-нибудь имеет тот, кто лишился права быть до конца уверенным в том, что пишет?). В конечном итоге – назло этим безумным скотам, бесам, стаду вселивших в себя бесов свиней, абсурдному и безумному миру, детьми которого плоть от плоти они являются, не понятно за что и почему так желающему его погубить. Да просто чтобы увидеть, что будет дальше, за всеми этими событиями, кажущимися толстенным и непроглядным занавесом. Чтобы удостовериться, что дальше вообще будет что-то. Что пляска отрицания и абсурда не станет окончательным торжеством бездны, ее безграничностью и всеохватностью, а под этой пляской и тем экстазом ненависти к жизни и нигилистического безумия, которым стал сегодня мир, еще таится что-то, способное послужить истоком возрождения, возвращения к ценности человека и жизни, к способности любить жизнь, видеть возможность в ней смысла и реализовывать эту возможность, являть чудо смысла. В конечном итоге – почему он, испугавшийся абсурдной и быть может немедленной смерти, реальной опасности утратить жизнь, в которой еще очень многое возможно пережить и сделать, более виновен чем те, кто наверное желал отобрать у него жизнь во имя каких-то химер, просто подчиняясь чьей-то воле?! Почему он был виновен более, чем этот Губерт Шлётц, который из философа и доцента университета стал «эсэсовцем», мясником и подонком, обрекшим на мучения или смерть великих ученых, так похожих на собственного учителя? Войцех пытался ободрить себя этим вопросом, и подобное было во многом справедливо. В самом деле: он, живший творчеством, жертвой, трудом и поисками, всё же что-то сумевший в этом достичь и сделать виновен, а бездумные и безликие, слепо кому-то покоряющиеся и ни за что не ощущающие личной ответственности мясники – нет или менее его? Он, знающий какими муками дается прорваться через неизвестность и обрести свет подлинного понимания вещей, насколько сжигающего душу и жертвенного, многолетнего труда мысли это требует, как обязывает к строительству себя, подлинности жизни и решений виновен, а подонок и мясник Шлётц, участвовавший в аресте профессоров и подавшийся в «эсэсовцы» лишь бы не решать, не мучиться вопросами и поисками, ни за что лично не отвечать, растоптавший кованными сапогами всю свою прежнюю жизнь – нет и имеет право преспокойно жить и не испытывать никаких сомнений в себе? Он, живший во имя написания глубоких, честных и хороших книг, в этом что-то и вправду сумевший, не укравший и не убивший, не использовавший и не причинивший боли, способный настоящностью философских идей и интерпретаций, таинством живого мышления и вопрошания потрясать студентов и пробуждать в них многое и человечное виновен, а те, кто заставляют течь не реки, но словно океаны крови, превращают в «ничто» кажется последние ценности, не должны знать мук? Всё так, верно. Вот только спрос не с них, но с него, ибо цель быть человеком он ставил перед собой, искренне ставил, а не они. Всё верно. Он всё же имеет, за что себя уважать. И уж если судить его, то это тоже должно учитывать. Но Губерт Шлётц – безжалостно говорило ему что-то внутри – сходу, во власти симпатии к тебе или же из памяти себя прежнего и настоящего, рисковал карьерой и жизнью, толкая тебя во мглу и спасая так от ареста и быть может скорой смерти. А ты угрозы смерти испугался. Всё верно, пытаться пробуждать в молодых людях личность, совесть и самосознание, свободу и подлинное мышление, сознание смерти и ответственности перед ней, подвигать их на путь, который называется быть самим собой, побуждать их быть людьми, как бы тяжело, мучительно и трагично это ни было – благородно и очень важно. А как же быть с тем, что сам ты дрогнул и не подтвердил того, что пытаешься пробуждать в них, бодрствующего в тебе с лет, возможно еще более ранних? Ты изменил себе, поддался страху и не сделал того, что должен, пусть даже в тот момент не сознавал ясно, но точно где-то в глубине души ощущал как должное. Плативший в жизни за верность должному немало, самого главного в наставший момент заплатить не смог, не нашел в себе решимости и мужества. Ты лично – остался человеком в этой ситуации, не предал в себе то, что человечно, самого себя не предал? Ты и есть такой же Шлётц, страхом предавший себя и всё подлинное в себе, целую жизнь взращивавшееся. Что теперь тебе сделать, чтобы искупить грех трусости и суметь простить себя, вернуть к самому себе уважение? Он попал во власть страха перед смертью, предал в этом достоинство и долг совести, унизил себя, оказался трусом там, где долгие годы знакомые ему и уважаемые, даже искренне любимые люди, проявили мужество и стойкость перед лицом судьбы. Он предал истину борьбы со смертью, приготовления к смерти и мужественной, достойной встрече с ней, которая двигала им и его жизнью с юности, с таких ранних лет осознания себя. И он с еще большим испугом и даже быть может ужасом чувствовал, что власть страха, многократно раздавленного им в течение жизни, ведшего себя вполне пристойно все месяцы оккупации, но почему-то целиком подчинившего его в тот вечер, при прямой опасности смерти и расправы, встречи с судьбой, однажды может довести его черт знает до чего. Такова была голая правда, и делать с этим было нечего – он пал, растоптал и предал, унизил себя властью страха. Всё это мучило, сжигало, терзало Войцеха и изо дня в день, невзирая на все несчастья и тяготы, не давало ему покоя, не позволяло простить себя и собственный страх, обрести умиротворение внутри. Работа уже не могла послужить спасением – ее не было, во всех смыслах. Единственным спасением была близость Магдалены и возможность как-то послужить ей. И когда он надевал на нее утром в постели тулуп, кутал ей в теплые войлочные тапки ноги, грел ей на изразцах грелку, чтобы не закоченели руки и она могла играть на концертах и заниматься, он чувствовал, что еще должен пожить и имеет на это хоть какое-то последнее право…