полная версия

полная версияСибирская кровь

Архивная ссылка: ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5234, л. 280–320 об., 321–347 об.

28. «Ведомость Иркутской Епархии Верхоленского Округа Белоусовской Иннокентиевской церкви»[567] священника Михаила Малышева.

Перечислено 1650 прихожан (844 душ мужского и 806 душ женского пола) на двести пятьдесят семь дворов. Из них духовных – 8; военных отставных казаков и солдат Белоусовского и Шеметовского селений – 75; поселенцев Белоусовского, Большедворского, Тальминского, Хабардинского и Шеметовского селений – 77; крестьян Алексеевского, Белоусовского, Большедворского, Тальминского, Хабардинского и Шеметовского селений – 1207; оседлых инородцев Житовского селения – 218; ясашных тунгусов – 65.

Архивная ссылка: ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5234, л. 349–380 об.

29. «Ведомость Седовской Богородице-Казанской церкви Иркутской Епархии Верхоленскаго уезда Благочиния I округа за 1913 год» священника Симеона Литвинцева.

Перечислено 3558 прихожан (1774 души мужского и 1784 души женского пола) на пятьсот двадцать семь семейных дворов. Из них духовных – 21; мещан – 8; поселенцев Карлукского, Копыловского, Самодуровского и Седовского селений – 90; крестьян Аргунского, Бишаевского, Будичкинского, Ельниковского, Капцагайского, Карлукского, Копыловского, Самодуровского и Седовского селений – 3439.

Архивная ссылка: ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 9266.

30. «Ведомость Качугской Вознесенской церкви Благочиния I-го округа Верхоленского уезда Иркутской Епархии за 1915 год …» священника Александра Яниоса.

Перечислено 3378 православных прихожан (1714 душ мужского и 1664 души женского пола) и двое мужчин-католиков на пятьсот тридцать пять дворов. В их числе духовных – 15; статских (вместе с крестьянкой Киевской губернии Марией Поповой) – 16; иркутских и верхоленских купцов и мещан – 27; поселенцев Качугского села – 36; поселенцев Большеголовского села, Исетской и Кистеневской деревень – 127; крестьян Качугского села – 583; крестьян Большеголовского села, Исетской, Кистеневской, Куржумовской, Макаровской, Малоголовской и Протасовской деревень – 2502; ясашных Красноярского улуса – 74.

Имеются отметки о нахождении на войне или на военной службе: крестьян Качугского села – 19; крестьян различных деревень – 77.

Содержит ошибки в нумерации, приведшие к занижению на три числа статских и общего числа прихожан: не учтена Лидия, дочь фельдшера Игнатия Смирнова, и дважды приведены «мужские» и «женские» пункты 15. Вероятны и другие ошибки.

Архивная ссылка: ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 9507.

31. Исповедная роспись Верхоленского Воскресенского собора от 5 апреля 1916 года протоиерея Александра Попова.

Перечислено 4673 православных прихожанина (2316 душ мужского и 2357 душ женского пола) и трое мужчин-католиков на семьсот пятьдесят пять семейных домов. Из них духовных – 15; гражданских чиновников г. Верхоленска – 98; мещан и купцов г. Верхоленска – 44; поселенцев г. Верхоленска – 3; крестьян Верхоленского сельского общества – 1223; крестьян Козловой, Куницыной, Куртухайской, Пуляевской, Ремезовой, Селивановской, Степновской, Толмачевой, Тюменцевой, Челпановой и Шишкиной деревень – 3263; тунгусов Абуринского наслега – 30.

Имеются отметки о нахождении на войне или на военной службе: духовных – 1; гражданских чиновников г. Верхоленска – 3; крестьян Верхоленского сельского общества – 44; крестьян различных деревень – 93.

В ходе исследования перечня жителей г. Верхоленска выявлено множество ошибок в нумерации, приведших к искажению в итоговой таблице росписи как общего числа прихожан, так и их численности по полам и сословиям: дважды приведены пункты 25, 84 и 341 по мужчинам, пункты 55 и 426 по женщинам; пропущены «мужские» пункты 70, 170 и 480, «женский» пункт 323; не учтены: сын Михаила Белоусова Степан (после пункта 121), сын Прокопия Челпанова Дмитрий (после пункта 577), дочь Петра Русакова Галина (после пункта 21), дочь Дмитрия Иванова Александра (после пункта 204); присвоены по два пункта Михаилу Незговорову (216 и 217) и дочери Адриана Целикова Агриппине (587 и 588); сын Якова Безбородова Федор и сын Михаила Незговорова Зиновий приведены в «женских» пунктах 97 и 253, а дочь Саввы Соловьева Агриппина и дочь Дарьи Толмачевой Анна – под «мужскими» пунктами 372 и 402; теща Гавриила Шеметова приведена под двумя пунктами («мужским» 632 и «женским» 657)[568]. Вероятны аналогичные ошибки также в части сельских жителей.

Архивная ссылка: ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 492.

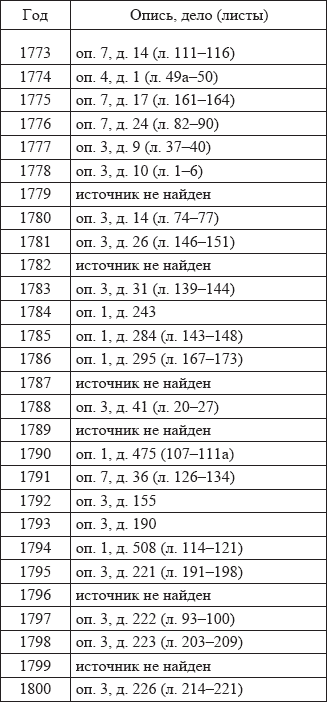

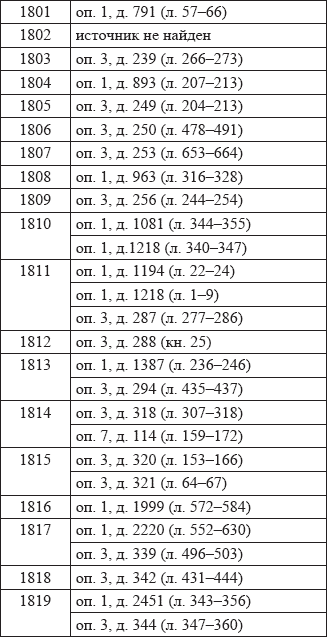

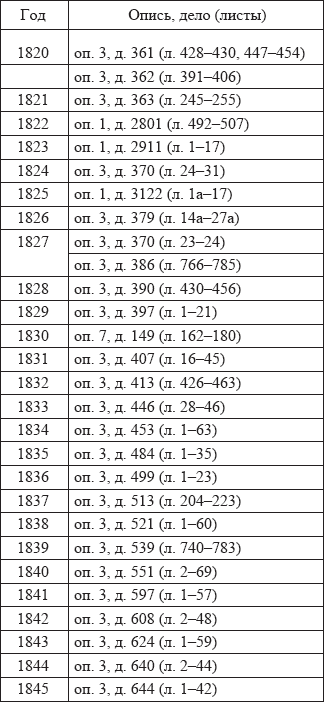

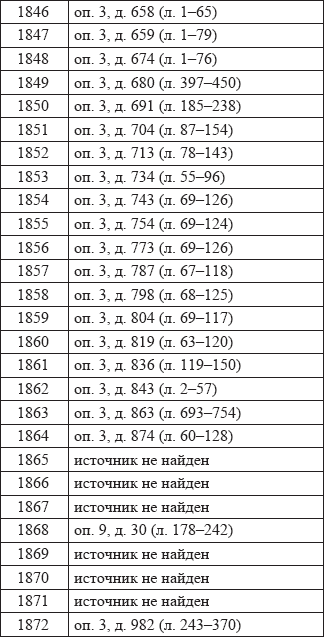

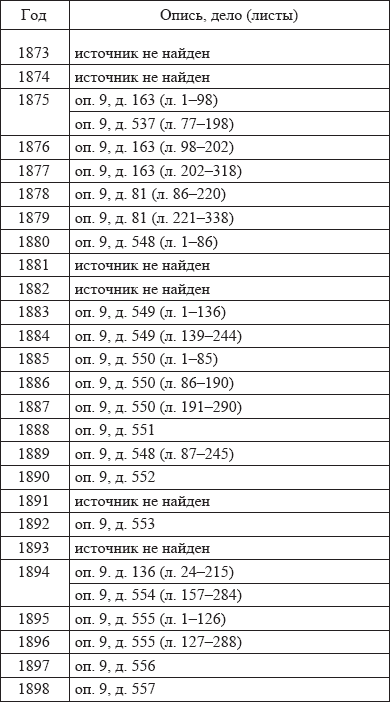

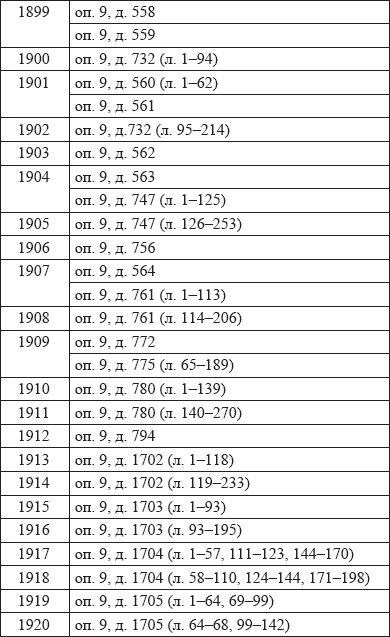

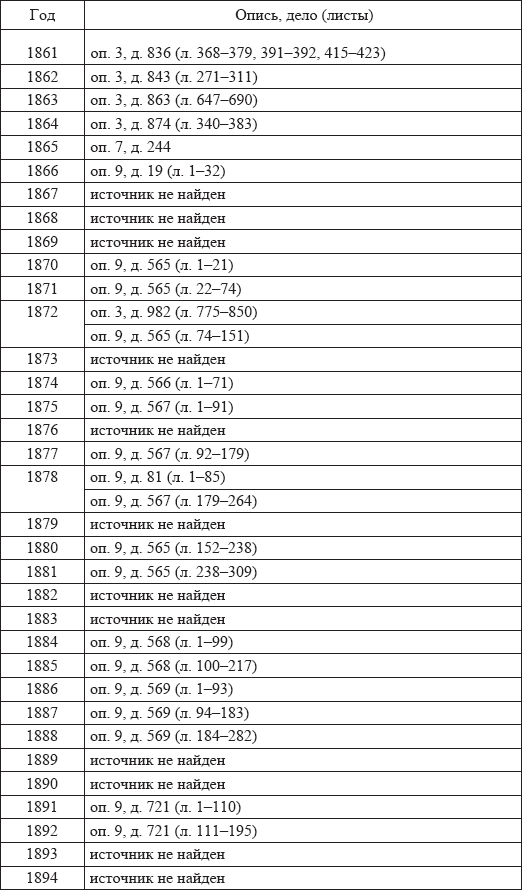

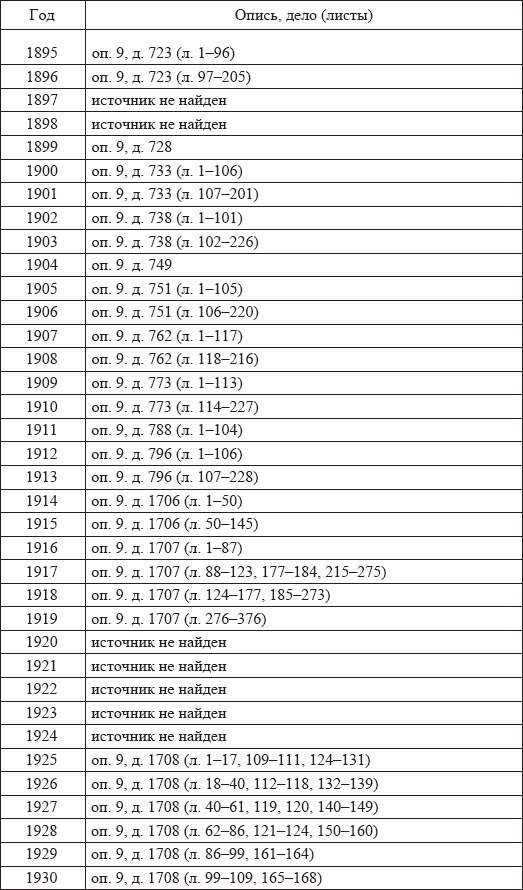

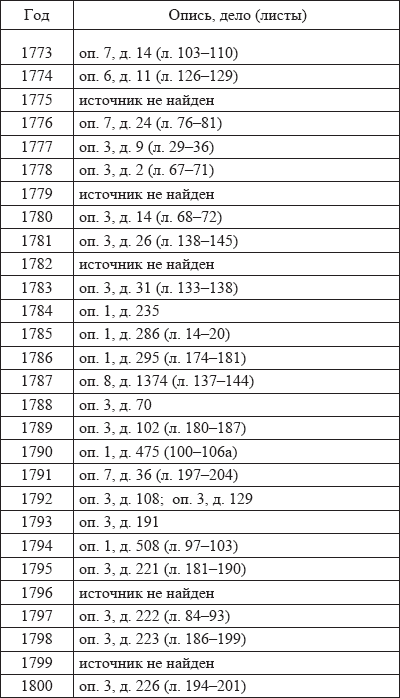

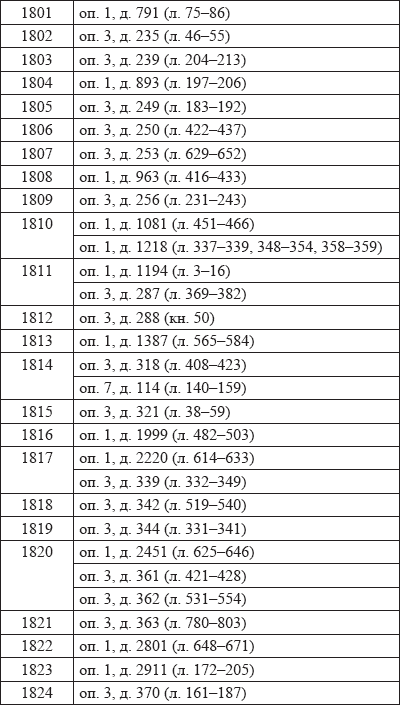

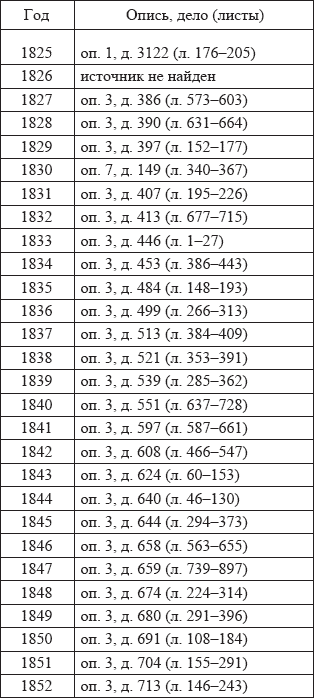

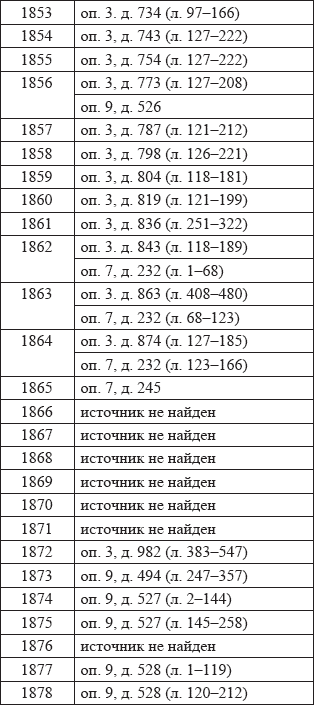

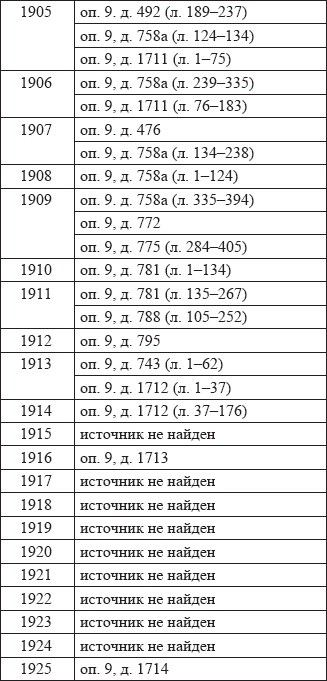

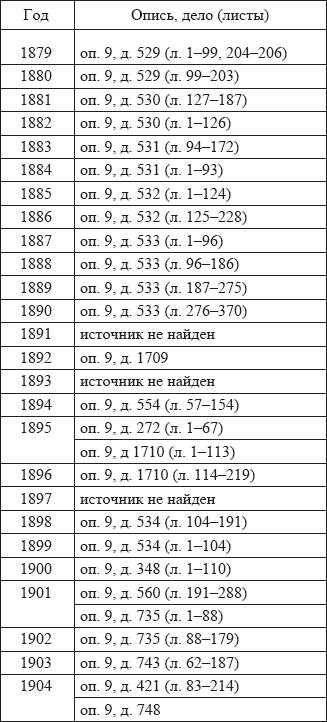

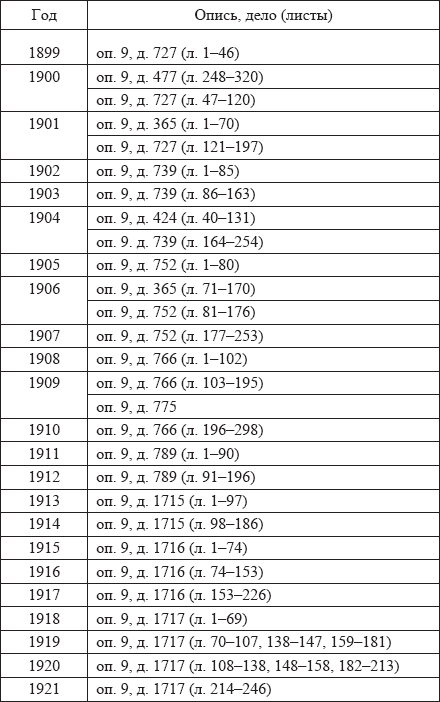

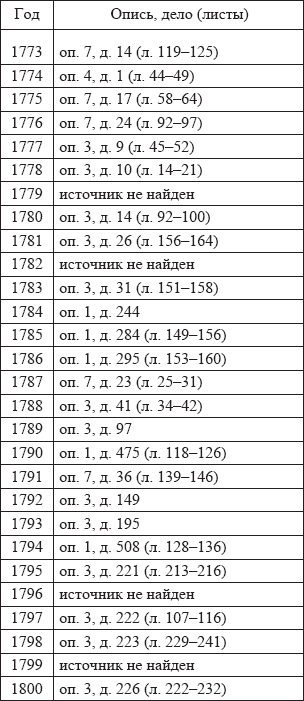

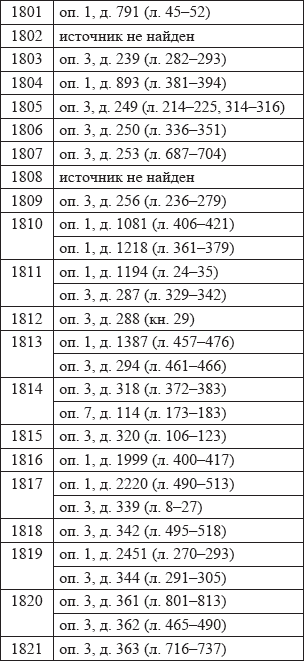

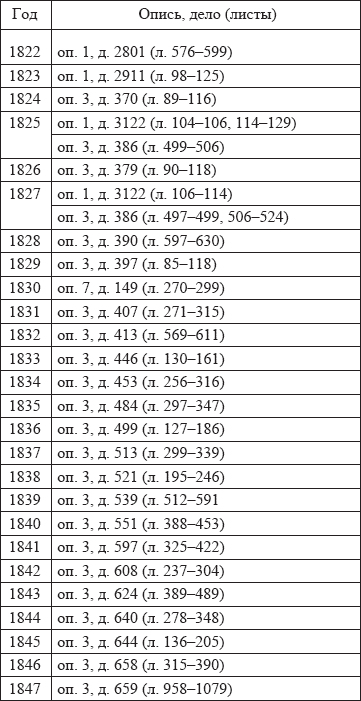

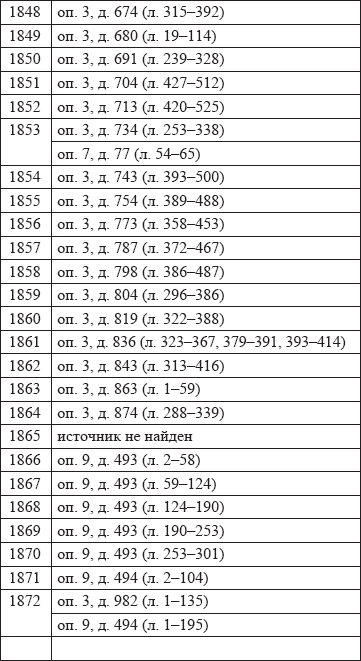

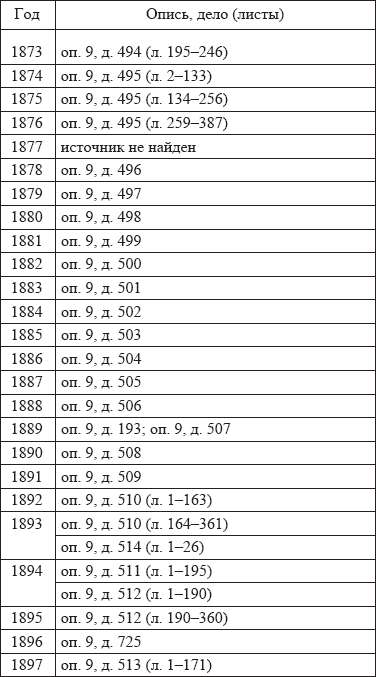

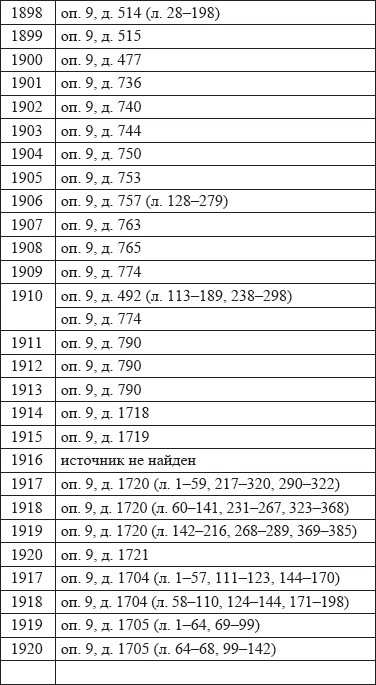

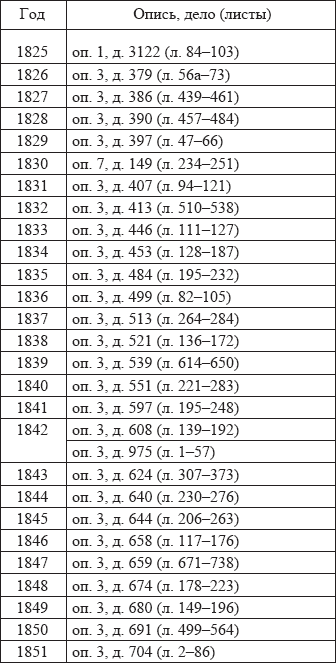

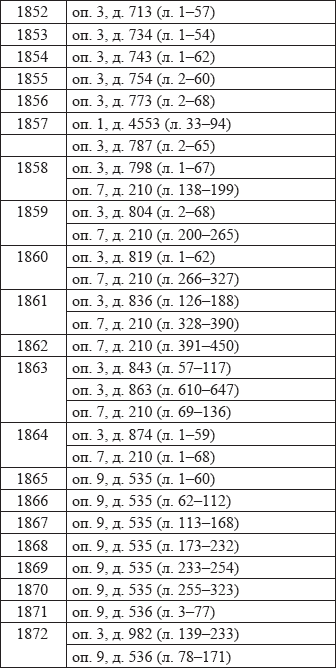

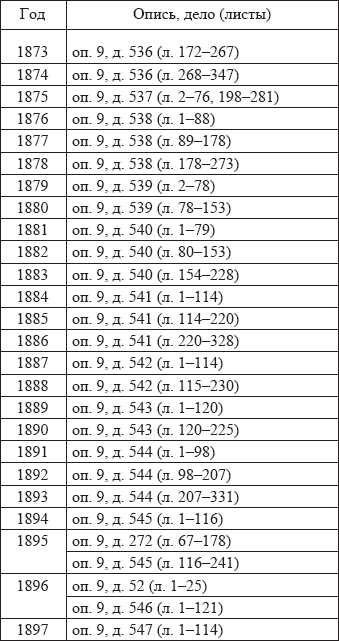

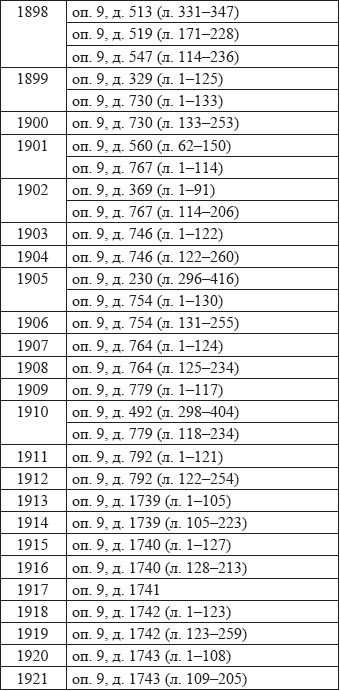

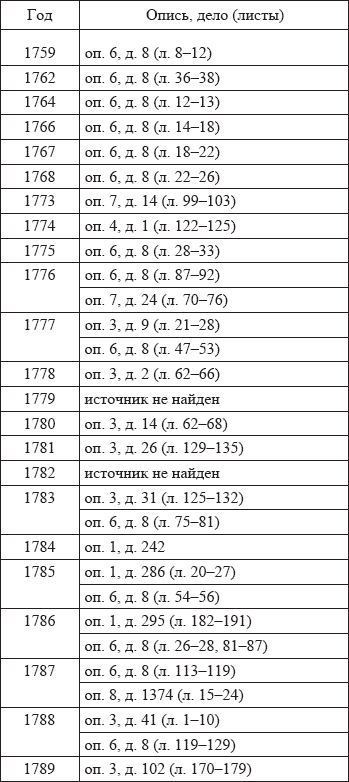

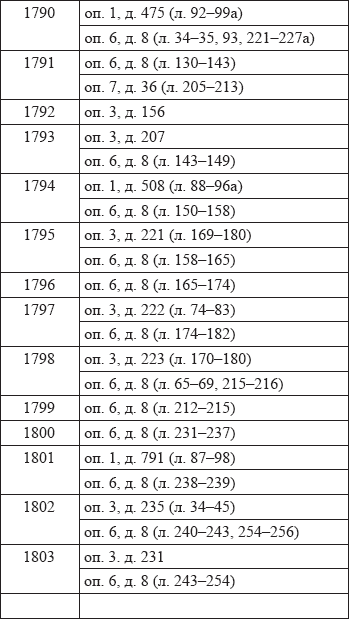

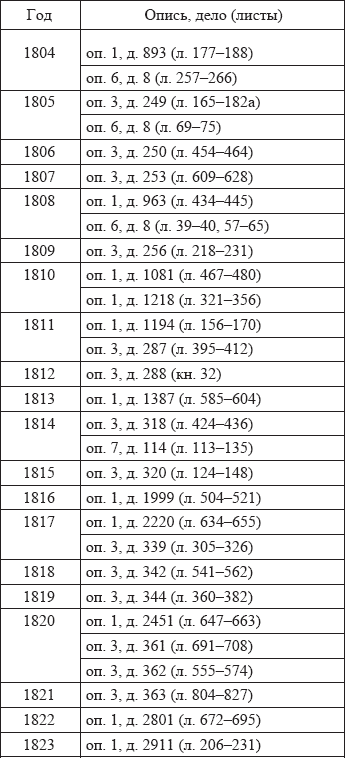

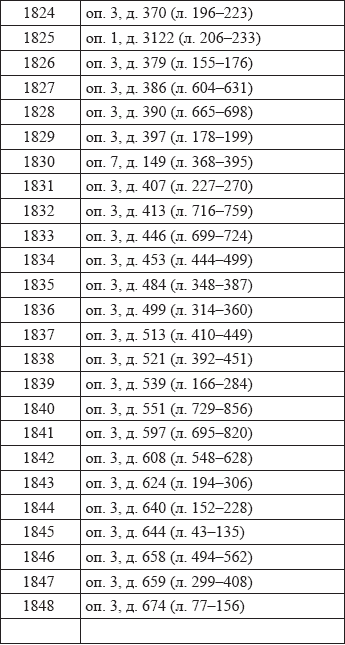

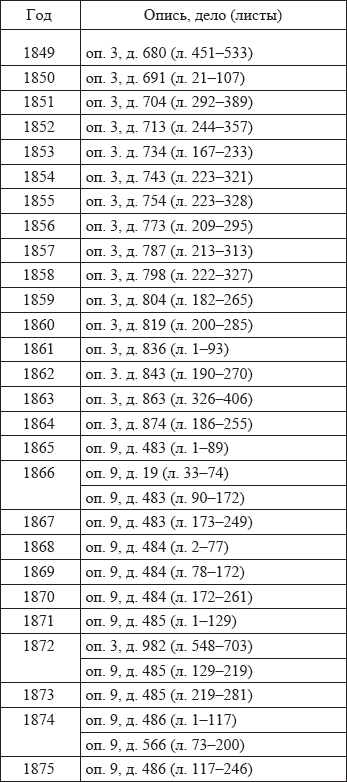

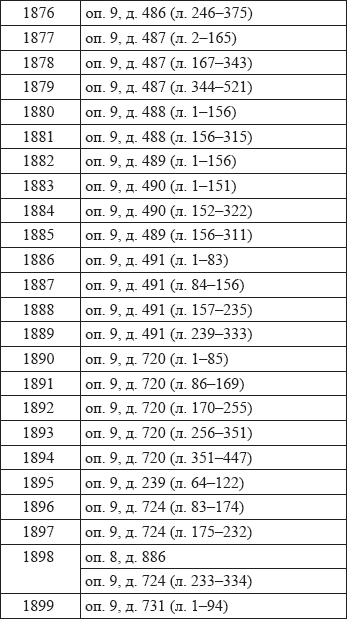

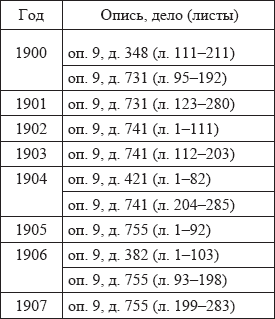

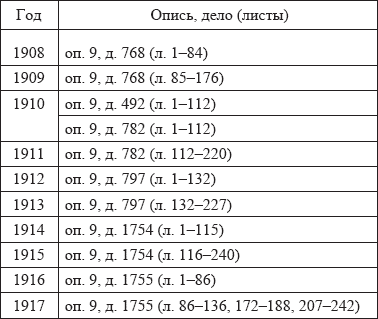

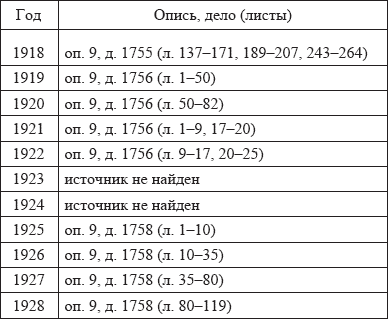

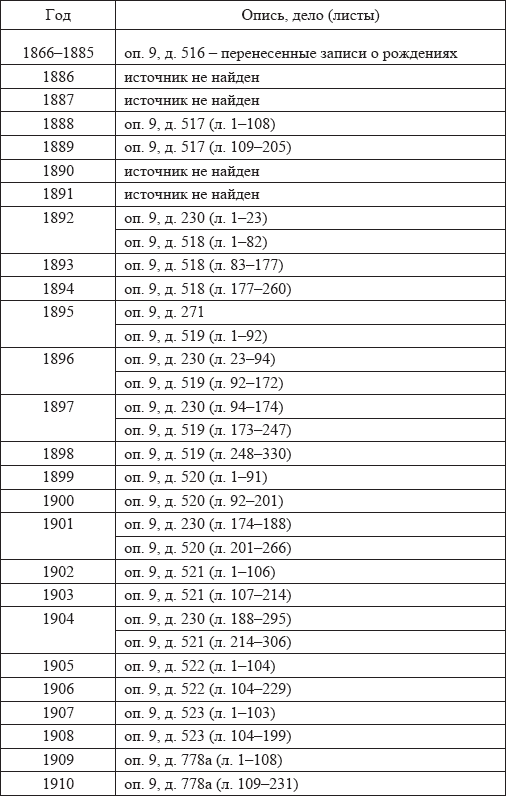

Приложение 5. Список сохранившихся метрических книг церквей Верхоленского округа Иркутской губернии

в части Ангинской Ильинской церкви, Белоусовской Иннокентиевской церкви, Бирюльской Покровской церкви, Бутаковской Казанской церкви, Верхоленской Воскресенской церкви (Верхоленского Воскресенского собора), Качугской Вознесенской церкви, Манзурской Введенской церкви и Седовской Богородице-Казанской церкви

Ангинская (Ангинского села, Ангинской слободы) Ильинская церковь[569]

Примечания и пояснения:

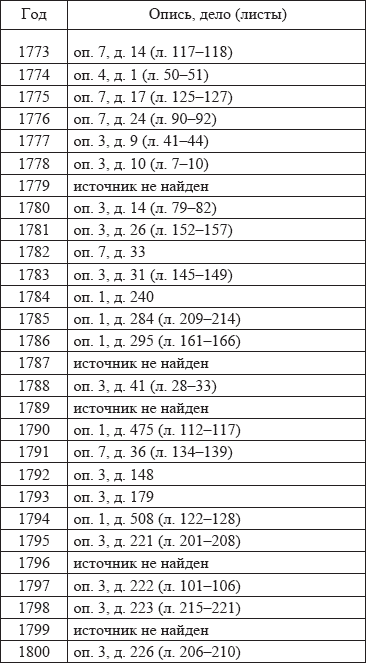

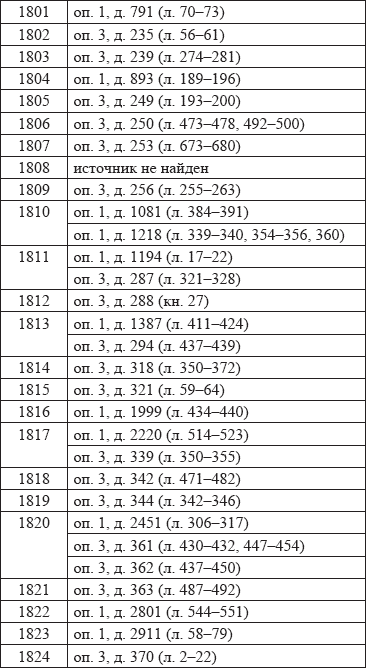

1. Список составлен по номенклатуре и в нумерации Государственного архива Иркутской области на май 2016 г.

2. В списке приведены номера описей, дел и листов, содержащих метрические книги (или их отдельные фрагменты) по приведенным годам, из фонда № 50 «Иркутская духовная консистория».

3. Использованные сокращения: оп. – опись, д. – дело, кн. – книга, л. – листы (листы даны по номерам, проставленным в верхних правых углах разворотов дел).

Перечень сохранившихся метрических записей Верхоленской Воскресенской церкви о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в 1773–1800 гг.

Приложение 6. Перечень сохранившихся метрических записей Верхоленской Воскресенской церкви

о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в 1773–1800 гг.

См. www.istokoved.ru, книга «Сибирская кровь», дополнительные материалы.

Приложение 7. Перечень сохранившихся метрических записей церквей Верхоленского округа Иркутской губернии о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Черепановых

по книгам Ангинской Ильинской церкви, Белоусовской Иннокентиевской церкви, Бирюльской Покровской церкви, Бутаковской Казанской церкви, Верхоленской Воскресенской церкви (Верхоленского Воскресенского собора), Качугской Вознесенской церкви и Манзурской Введенской церкви

См. www.istokoved.ru, книга «Сибирская кровь», дополнительные материалы.

Приложение 8. Таблицы родословных линий Верхнеленских Черепановых

См. www.istokoved.ru, книга «Сибирская кровь», дополнительные материалы.

Приложение 9. Таблица линий материнских фамилий по ветви Иван Федорович – Георгий Матвеевич Черепановы

См. www.istokoved.ru, книга «Сибирская кровь», дополнительные материалы.

Примечания

1

Верста – старорусская единица измерения расстояния, равная 1066,8 метра.

2

Под верхнеленскими здесь и далее понимаются жители поселений и сами поселения на территории нынешнего Качугского района Иркутской области.

3

Так деревня называлась в конце XIX – начале XX в.

4

До октября 1917 г. отчества обычных россиян приводились без привычных в наше время окончаний и прямо отвечали на вопрос, чей их носитель сын или чья их носительница дочь. Так, сын и дочь Матвея имели соответственно отчества Матвеев и Матвеева (изначально после них еще и приводилось слово «сын» или «дочь»), а уже затем указывалась фамилия. Это может иногда порождать путаницу отчеств и фамилий.

5

Здесь и далее даты до 1918 г., а по церковным метрикам – до 1922 г., приведены, как правило, по старому стилю (юлианский календарь).

6

Выяснилось, что она тоже была Черепановой, семиюродной сестрой своего мужа.

7

Были полезными посещение практического мастер-класса Международного генеалогического центра, установление по размещенным на сайте ГАИО спискам, дела каких архивных фондов мне нужны, уведомление архива по электронной почте о периоде работы в нем, договоренность о встрече с главой администрации Верхоленского сельского поселения.

8

Святейший правительствующий синод – высший орган церковно-государственного управления Русской православной церкви, учрежденный Петром I в 1721 г. вместо упраздненного патриаршества.

9

В данном случае имелось в виду преступление.

10

Сенат в Российской империи учрежден Петром I в 1711 г. как высший орган государственной власти и законодательства, подчиненный императору и назначаемый им.

11

Четыредесятница – первые сорок дней Великого поста перед Пасхой.

12

К примеру, мне запомнился случай, когда после главы семейства, его жены и сына в списке семьи был указан внук от другого его сына без оговорки, что он внук. И сразу же после него перечислена его мать – вдова. Вероятно, эту вдову в списке перепутали местами с ее сыном, и общий принцип оказался нарушенным.

13

Консистории в Русской православной церкви – учреждения по управлению епархиями во главе с архиереями. Границы каждой епархии определялись (и продолжают определяться) Синодом, обычно сообразуясь с административно-территориальным делением субъектов Российской империи (Российской Федерации).

14

В некоторых католических и иудейских приходах метрические записи фактически велись соответственно с 1710 и 1804 гг.

15

Опубликовано множество утверждений, будто в метриках изначально указывались только даты рождений, а затем к ним стали добавлять даты крещений, но в ходе исследования я пришел к прямо противоположному выводу (об этом сказано подробно в главе «Семь верхнеленских церквей»).

16

В метриках Верхоленской Воскресенской церкви – с 1831 г.

17

Восприемники (крестные отец и мать) при крещении младенцев давали за них крещальные обеты, принимали на себя обязательство следить за религиозностью и нравственностью новокрещенных. При необходимости восприемники должны были оказывать покровительство своим крестникам или даже брать их на свое попечение. Как правило, это были ближайшие родственники родителей – их дети, родители, братья, сестры (реже – двоюродные), племянники, дяди, тети, зятья и невестки.

18

Согласно церковным канонам, роль поручителей (в наше время их обычно называют свидетелями) во многом была схожа с ролью восприемников. Они брали на себя обязательство духовно руководить создаваемой семьей и поэтому должны были сами соответствовать высоким требованиям. В поручители не приглашались люди молодые, не женатые, не знакомые с супружеской жизнью. И, конечно, те, кто был разведен или жил с кемто «во блуде», без венчания, пока не прекратит своего «богопротивного занятия».

19

В древних метриках встречаются имена и отчества, совсем редко – только имена вдов без указания их фамилий.

20

В верхнеленских церквях наиболее подробно и систематизированно метрические записи велись с 1 июля 1838 г., и с той даты правила остались почти неизменны.

21

Притч – состав лиц, служащих при какой-либо церкви.

22

При переписывании иногда возникали ошибки (к примеру, бракосочетание Ивана Игнатьевича Новопашенного с Татьяной Лазаревной Дружининой в одном экземпляре метрической книги Илгинской Богоявленской церкви за 1786 г. приведено 12 января, в другом – 18 января.

23

В частности, таков один из экземпляров метрической книги по приходу Ангинской Ильинской церкви за 1813 г.: в нем перечислено только 9 крещений, 3 венчания и 7 умерших. А в полной метрической книге той же церкви за тот же год 60 крещений, 13 венчаний и 49 умерших2.

24

Опись – это перечень в порядке очередности номеров архивных дел и их названий (иногда с подробной аннотацией), находящихся в части конкретного архивного фонда (если таких описей к фонду несколько). При заказе дел для изучения надо обязательно ссылаться еще и на опись, в которой они перечислены, так как каждая из них формирует собственный комплект дел с независимой от других описей к тому же фонду нумерацией.

25

Метрические книги церквей долгое время использовались сотрудниками отделов ЗАГСа для изготовления дубликатов свидетельств и справок, поэтому относительно «молодые» книги часто изрядно потрепаны и сохранились хуже древних.

26

Кроме того, я обнаружил в ГАИО прекрасно сохранившуюся метрическую книгу Усть-Кутского острога за 1724 г., когда он был в приходе «Тобольской епархии Илимского города»3.

27

Всего в ГАИО имеются специальные фонды по 33-м отдельным православным церквям, соборам и монастырям и фонд № 790 архивной коллекции метрических книг церквей Киренского уезда Иркутской губернии.

28

Викариатство в православных церквях – церковно-административная территориальная единица, входящая в состав епархии, во главе с викарием – епископом, не являющимся правящим архиереем (иерархом).

29

Кроме северных уездов Илимского и Якутского заказов, а также Якутского Спасского, Киренского и Селенгинского Троицких монастырей, которые вошли в состав Иркутской епархии в 1731 г.

30

Кроме описи 5 с указами, грамотами и клиринговыми ведомостями Иркутской епархии и описи 11 с метрическими книгами Енисейской епархии.

31

Я бы рекомендовал архивам субъектов Российской Федерации заняться ускоренным цифрованием всех находящихся у них исповедных росписей и метрических книг и размещением их в общедоступных электронных базах данных отдаленного доступа по блокам как отдельных церквей, так и годов составления (с возможным взиманием в целях компенсации расходов небольшой платы с пользователей за полученный доступ).

32

По-эвенкийски, кочо – «излучина», «изгиб реки». И, действительно, река Лена в районе Качуга не только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления на северное. Качуг прежде именовался Качиковым, Качигом или Качинской пристанью. Согласно ответам на вопросы анкеты, составленным в 1730–1740-х годах администрацией Верхоленского дистрикта, «прозвание оной деревне дано по сухому ручью, который называется Качиком»6.

33

По-бурятски, название реки было Баянзурхэн, что означает «богатое сердце», сердечная. Впоследствии труднопроизносимое название приняло форму Банзурка (Банзюрка) и, наконец, – Манзурка.

34

Волость – это территориальный сельский округ в составе уезда.

35

В ходе исследования я узнал, что один из них был моим восьмижды прадедом (об этом сказано в разделе «Усовы. Смоленская история» главы 10).

36

По-эвенкийски, «бира» – река. Бирюлька – ее русское уменьшительное название.

37

По-эвенкийски и по-бурятски, «анга» – пасть животного, рот, а в переносном смысле – ущелье, расселина, промоина.

38

Значительные суммы в пользу церкви жертвовал Иван Попов (Вениаминов), родившийся в Анге в 1797 г. и ставший в 1840 г. под именем Иннокентия первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, а в 1868 г. – митрополитом Московским и Коломенским. Скончавшийся в 1879 г. митрополит Иннокентий погребен в Троице-Сергиевой лавре, причислен к лику святых.

39

По-эвенкийски, «кулинга» – змеиный, что подтверждается наличием там змей.

40

Метрические записи Белоусовской Иннокентиевской церкви за июнь–декабрь 1861 г. приведены в одной книге с Верхоленской Воскресенской церковью12.

41

Об отличии рассказано в разделе «Черепановские из-под Манзурки» главы 6.

42

В делах имеются исповедные росписи также ряда других церквей Иркутской епархии.

43

В двух сохранившихся ведомостях (исповедных росписях) Манзурской Введенской церкви за 1872 г. нет списков жителей Кокоринской, Кокуйской, Самодуровской (Черепановской) деревень, хотя к тому времени имелись о них метрические записи. Это предполагает, что манзурский православный приход был еще крупнее.

44

Таких записей оказалось более трех тысяч.

45

Об этих линиях рассказано в главе 10.

46

По преданию, 12 января 226 г. приговором суда Татьяне, впоследствии признанной святой, и ее отцу – римскому консулу, усекли мечом головы. Случилось это в Риме при императоре Александре Севере.

47

Ангинская Ильинская, Верхоленская Воскресенская, Качинская Вознесенская церкви – с января 1806 г., Бирюльская Покровская церковь – с сентября 1806 г., Манзурская Введенская церковь – с января 1807 г.

48

На самом деле, Елена – дочь не Николая, а его сына Николая Николаевича.

49

Для подсказки: та метрическая запись, что под № 2, оказалась наиважнейшей для моего исследования. В ней говорится: «У посадцкого Ивана Григорьева Черепанова родилась тщерь Татьяна, восприемниками были отцем посадцкой Федор Дорофеев, материю иркуцкого посадцкого Никиты Куроптева дочь его девица Екатерина».

50

Точные даты событий приведены в приложенных таблицах с данными метрических книг, чтобы будущие исследователи могли при желании проверить верность обоснования приведенных здесь выводов.

51

Вероятно, он носил фамилию Астраханцев (в метрической книге Качугской Вознесенской церкви за 1855 г. говорится о смерти 24 июля его невестки, жены отставного станционного смотрителя Алексея Ивановича Астраханцева).

52

Татьяна, дочь Ивана, была восприемницей также в 1787, 1788, 1790 и 1792 гг., а в 1793 г. она вышла замуж за Косьму Уваровского, дьячка Качинской Николаевской церкви.

53

В следующий раз отчество было названо в 1789 г., когда опять же у Ивана Григорьевича Черепанова был рожден сын Федор.

54

Это следует из записей о рождении от них детей в 1773, 1775, 1783, 1785 и 1794 гг.

55

Это следует из указания их как дочерей Григория и родных сестер Ивана, Зиновия и Никифора в составе восприемников в 1773, 1774, 1775, 1777, 1778, 1780, 1783 и 1785 гг., а также бракосочетаниях в 1775 г. Настасии, в 1778 г. Анны.

56

Обычно к именам добавлялись уточнения «большей» и «малой» для того, чтобы понимать, какой из родных братьев-тезок старше и какой младше.

57

В 1795 г. при крещении у Петра Черепанова сына Ерофея его восприемницей была названа сестра отца новорожденного Пелагея Ивановна.

58

Это следует из состава восприемников при рождении Марфы в 1781 г., Устиньи в 1784 г. и Феклы в 1787 г.

59

Ландратские книги – результат подворной переписи, проведенной в ряде губерний России в 1715–1718 гг. по указу Петра I от 10 декабря 1715 г. Она была поручена ландратам (от немецких слов Land – земля, страна и Rat – совет), т. е. местным чиновникам, стоявшим во главе ландратских доль.

60

Не понятно, правда, почему файлы с делами фонда № 350 до сих пор не размещены на общедоступном интернет-портале РГАДА или на порталах областных государственных архивов, и исследователям родословных из отдаленных регионов России приходится знакомиться с ними в Москве.

61

Сибирский приказ – выделенный в 1637 г. из Приказа Казанского двора орган управления Сибирью со столицей в Тобольске, в 1763 г. упразднен.

62

Московский архив Министерства юстиции образован в 1852 г. путем объединения Разрядно-Сенатского архива, Архива прежних вотчинных дел, Государственного архива старых дел, Архива московских департаментов Сената и архивов местных учреждений России. В 1925 г. он вошел в состав древлехранилища Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР, переименованного позже в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи. А в 1941 г. его фонды переданы Центральному государственному архиву древних актов (ЦГАДА), ныне – РГАДА.