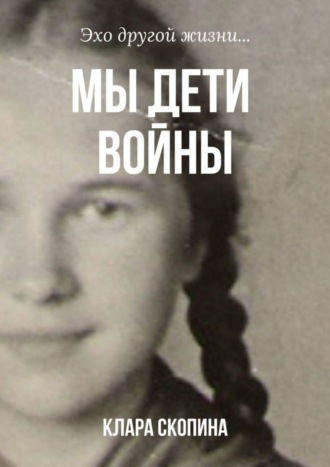

Полная версия

Мы дети войны

А нас вот берегли, говорили, что все будет хорошо, что мы победим!

Жили очень дружно. В одной комнате с перегородками жило нас 4 семьи с детьми. И никогда не слышали мы ругань женщин между собой. Мужчины в этот переезд к нам не приезжали…

И вот в эти тяжелые годы все равно в казарме открыли школу!

Назначили вновь прибывшего солдата учителем, звали его Дмитрий Георгиевич.

Выделили две комнатки по 30 кв. м. В одной были 1-ый и 3-ий классы, в другой – 2-ой и 4-ый (всего учеников человек 20).

Все, кому 7 лет, пошли учиться. А мы пока за дверями подслушивали: так хотелось учиться!

Жили, конечно, как все, голодно. Мама давала талоны на хлеб, сама уходила на работу (женщины выполняли работу всякую, в том числе строили укрепления).

Мама приходит вечером, села за стол и уснула, опустив голову на руки… а мы испугались, думали – умерла. Стали плакать, вынули из сумочки маминой талоны. Их было много, а мама давала нам только два, чтоб хлеб днем получить. Мы обрадовались: завтра будет много хлеба, и мама не будет болеть! Она всегда нам давала от своего пайка…

Мама проснулась, отругала нас, что взяли талоны. А Валька говорит: «Раньше ты, мама, нас уговаривала: „Детки, ешьте да ешьте!“ А теперь говоришь: „Больше нет, больше нет!“». Валька такая маленькая, худенькая, беленькая моя сестричка… Мама обняла нас, заплакала (один раз я и видела, как мама при нас плачет) и говорит: «Война, детки! Война! Если сегодня все талоны проесть, завтра вас и покормить нечем! Хлеба нигде не достать!».

Собирали лебеду, весной копали разные корни: саранки, весенние хлебенки, «комбикорм». Огородов не было. После войны, уже к 1949 году, начали садить картошку и другое; чтобы что-то посадить, надо было где-то еще «посадочный материал» найти, ту же картошку…

Молоко дети не видели вообще, не знали, что это такое.

Уже после войны приезжала какая-то комиссия. Отобрали детей с тонкими ногами и огромными животиками (болезнь называлась «рахит») и отправили нас всех в санаторий. Там мы узнали настоящий хлеб, попробовали супы с мясом, молоко, каши, масло. Всем это не понравилось, и даже тошнило от этого. Тянуло на траву… После того, как сильно отравился мальчик, нас всех пролечили и только потом постепенно стали приучать и к молоку, и ко всей другой настоящей пище, которую мы просто даже не пробовали в войну.

…День Победы не помню, потому что наши отцы были еще на войне с японцами, освобождали Корею, воевали в Манчжурии…

Они возвратились в октябре 1945 года. И этот день я очень помню.

Вернулись не все…

Но был салют, прямо из боевого оружия. И даже нам давали выстрелить. Било в плечо сильно…

Папа привез с войны подарки – маленькие конфетки (монпансье) цветные и сказал: «Делитесь со всеми!». Куклу Вале с закрывающимися глазами. Это было чудо! Потому что мы даже не знали, что бывают игрушки. Мама ночами сшила из байки, которую давали папе на портянки, Зайчика и Мишку, а остальное было «выдуманное» – из веточек, каких-нибудь обломков…

И еще папа привез автобус с колесиками, а внутри были «пассажиры», и мы, все ребятишки, катали его с наших сопок и решили отдать его Юрке (у него папа не пришел с войны).

Папа сказал нам: «Правильно сделали». Тоже на всю жизнь запомнилось…

И еще на всю жизнь остались наши военные песни! Помню и знаю: «Священная война», «Темная ночь», «Синенький скромный платочек», «Бьется в тесной печурке огонь»…

И много, много…

И в сердце осталось, что эта земля наша, общая! И вместе можем все!

Песня такая была:

В стране той большой и богатой

Веселой и дружной семьей

Работают весело люди

И труд свой не делят межой!

В стране той пойдешь ты на север,

На запад, восток или юг:

Всегда человек человеку

Надежный товарищ и друг!

Клар, прости меня! Не могу я писать писем! Я тебя люблю и всегда буду любить.

Спасибо за все. Света.

15.07.2019»

В новый 2019 год меня сопроводило Светочкино поздравление:

«Дорогая Кларочка! С Новым Годом! С Рождеством! Всего самого светлого, доброго, радостного! Спасибо, что ты была и есть в моей жизни! И всегда, всегда помогала в трудные минуты. Спасибо! У меня одна правнучка и четыре правнука. Будем жить!!!»

Вот так – категорически! Просто – будем жить. Несмотря ни на что. На терновый букет болезней, на плохо подчиняющиеся годы, на непонимание новых поколений.

Это ей спасибо, светлой душе. Сотни и сотни людей поддержала она, поставила на дорогу жизни. И знали ее лично – каждый из них в том самом, сознательно разваленном, Советском Союзе – ее мужество и бесконечную преданность людям. Ее, дитя войны.

От дорогого мужа Николая Мирошникова осталось Свете – «Письмо»:

«Снова слово твоё облекает тобой,

Тянет руки из дальних пространств,

И свидание вновь в нём дарует судьбой —

Той, что выпала долей для нас.

Гидростанции – в сны и под ноги – пурга

И тайга, в полпланеты разлив,

Взрывы в скалах —

То нашей судьбы берега,

Наших песен добытых мотив.

Азиатские гимны таёжных зверей

Нам хотелось в платинах облечь, —

Так гармония мира стучит у дверей

И дарует нам горную речь.

Так у каждой эпохи свои есть права;

Юность в сонм своих дел погрузить,

Ей романтикой очи наполнив сперва

И отправив в далёкий транзит…

Ах, держава,

Ты двух континентов предел,

Ты даруешь полсвета – дерзай!

В поездах, самолётах ты в дали летел,

Два в себе континента связал!

И в распадках дремучий кедрач.

Ты, родная, со мною – глаза лишь прикрой,

Воздух вздохом певуч и горяч.

Так легли на крыло, полетели лета,

Словно птицы, в таёжную глушь.

И плотина, суровой эпохи дитя,

Всё росла, как дитя наших душ.

И грозою, и славой плотине под стать

Где-то рядом вставал Байконур…

Как же много о днях этих можно писать,

Где Гагарин вдруг в космос шагнул!

Той плотине в проране веками стоять,

По распадкам – медведям реветь…

Ах, романтика века, – себя не понять,

У твоих полустанков лететь!

Отчий дом… Журавлиная грусть по холмам…

Дым романтики сладок не век,

Он кому-то – судьба, стал прозрением нам,

Где-то стал сам не свой человек…

У иных берегов благодати нам нет,

Счастье птиц перелётных познай:

Возвращайся туда, где родился на свет,

И счастливую долю дерзай…

И суровые были в себе теребя,

Я оставил твои берега…

Вдруг ты весточку шлёшь – и дарует судьба

Эту песнь, что судьба сберегла.

Николай Мирошников»

Вот такое непростое письмо оставил Коля Мирошников – дитя войны, поэт и строитель.

Свете и дочкам – Тане и Лене. Для которых Сибирь – земля родная…

Мимолётности сменяют одна другую

Я укладываю свой рассказ, написанный карандашом на первой подвернувшейся бумаге, в синие картонные корочки, и они помогают ему сохраниться.

Как он мог сохраниться при моём журналистском житье – бытье с переездами и всё новыми вариантами жизни и профессионального положения? В беспорядочных, но всегда дорогих архивах ему, вроде, и делать было нечего – ведь это был непонятно почему написанный, просто вымышленный рассказ? Но ничего не бывает бессмысленного и случайного. Так?.. И это снова подтвердит жизнь – совершенно неожиданно…

И жизнь идёт дальше. И ещё раз еду в лагерь вожатой – шестнадцатилетняя застенчивая девчонка.

Лагерь помогает круто перейти из военного детства – в удивительное отрочество и юность. Нет, не скоро ещё у нас появятся обновки – платья не с чужого плеча и не из трижды перешитых тряпочек, и, пожалуй, только на выпускной вечер, аж через три года после войны, мы добудем первые туфельки, достойные девичьей ножки…

Не это провело черту под войной.

В городе сняли черные маскировочные шторы!

Вечером снова светились окна! А у бабушки на первом этаже они были ещё и распахнуты майскими вечерами, и в них волной вливался запах резеды с узенькой клумбочки.

И ещё вернулась песня!

Как любили люди петь до войны! Мы, дети, и выросли-то под песни. Пели просто для себя, делая что-то по дому, на огороде и на праздниках – посиделках.

И вот сейчас я всем существом остро ощущаю, как какой-то огромной волной снова всех окатила песня. В полный голос и только для себя «под сурдинку», чтобы выплакать печаль, и услышать свою душу, и позвать песней другую душу, и снова поверить в радость.

А в пионерском лагере, где теперь мы уже сами были вожатыми, наши песни разносились над прекрасной уральской рекой Чусовой, и молодой баритон Карлуши Рыкова, и серебряные голоса нас, девочек-вожатых, легко и далеко неслись, казалось, над всем миром… Другие песни, эхо другой жизни…

А ведь жизнь – прекрасна?! Я ещё боюсь это сказать вслух. Чтобы не сглазить… Мне уже шестнадцать! И я уже поработала вожатой после 8 класса!

Вожатая Клара Скопина с пионерами.

Мимолётность. Ещё один подарок Победы

В нашей 36-ой, образцово-показательной школе с улицы Малышева, во ВТУЗ городке, проходит линейка. Особая. Победная. Наш гость – Дважды Герой Советского Союза летчик Михаил Одинцов. Среди 20 героев Советского Союза – уральцев Он единственный Дважды Герой! Молоденький просто для такого звания!

Я по поручению директора Зинаиды Калиновны Маковкиной, могучей, даже величественной (говорят, когда-то шахтёркой была!) приветствую нашего гостя. Говорить для меня – проблема, секретарь комитета комсомола отмалчиваться никогда не имеет права, и я даю «полный голос», но на самом деле, сама себя не слышу от волнения! Ведь он не только Герой войны – он мальчик из нашей довоенной школы! Он здесь учился, окончил 7 классов! И ещё с отличием окончил свердловский аэроклуб…

Он был простой, весёлый, говорил нам, что ему ещё учиться и учиться, война ему перебила учёбу, он окончил только ФЗУ – фабрично-заводское училище.

Он окончил только первый курс, потому что стипендии пятнадцатилетнему ученику платить было не положено, и они с мамой материально проблему не осилили. В 16 лет он пошёл работать на фабрику «Урал обувь», освоил 6 типов станков; одновременно занимался в городском аэроклубе, в 1938 году, в 17 лет его окончил с отличием и по его личной просьбе был призван в армию и дал присягу Пермской военной школе пилотов. И через год направлен в военную школу лётчиков…

Михаил Одинцов совершил свой первый боевой вылет уже 23 июня (!), на второй день войны, нападения на нас Германии! Герой, который в первый же год войны сумел посадить подбитый самолёт, хотя и был тяжело ранен, и после семи месяцев лечения в госпиталях получил заключение: «К службе не пригоден!». А он самовольно вернулся в полк! И ещё больше года летал, постоянно бинтуя так и не зажившую ещё руку! Таких «самоволок» у него было не одна и не две! Сдаться? Это было не для него!

Юный Михаил Одинцов.

К концу войны, когда Миша Одинцов появился на нашей линейке, он уже совершил 215 боевых вылетов! Вот, кто гулял сейчас по нарядным коридорам театра рядом со мной и делился своей тревогой: его сверстники уже институты окончили!..

И теперь он поступает в военную Академию, и как получится догонять своё поколение в науках, трудно представить!

А мы подросли за эти годы? Смогут ли стать такими наши ребята когда-то? И всё, что выпало нашей стране, примут ли просто как своё личное! С бесстрашием и взрослой ответственностью! Как Миша Одинцов…

…Что ещё бродило тогда в моём замирающем сердце, не пересказать, только вдруг до меня дошло, что наш гость, Михаил Одинцов, приглашает меня, – вернее, просит разрешения у директора Зинаиды Калиновны, нашей грозной главнокомандующей, – пригласить меня на спектакль Свердловского театра оперы им. Луначарского. Разумеется, вместе с ней, директором школы!

…И в антракте, гуляя по нарядным коридорам звёздного театра, известного всей стране, Михаил Одинцов с такой простотой и доверием рассказывал о своём нетерпеливом и тревожном ожидании занятий в академии, что я совсем забыла о своей неподходящей к театру одежде, – ситцевом платьишке и осенних ботинках, сама собой исчезла «зажатость», как на экзамене по математике…

Михаил Одинцов.

«Я же попал в другой мир сейчас! Мне сейчас всё как экзамен, понимаешь? Даже самое простое общение. Вы столько успели книг прочесть, пережить событий, перемен в обществе, в людях! Ведь так?!»

Господи, это он, удивительный и бесстрашный, ждал от меня поддержки, от оробевшей девчонки?

Я только краснела от смущения и удивления: разве может так просто рассказывать о своих страхах Герой? Это он просто подшучивает надо мной!.. (А потом, уже после окончания школы, я каждый день бегала мимо памятника-бюста, установленного дважды Герою Советского Союза Михаилу Одинцову, напротив Свердловского Суворовского училища, недалеко от моего дома, и думала: ведь и сейчас кого-то не разглядишь в толпе обыкновенных людей, когда они идут по гудку после заводской смены, или после лекций, или просто спеша куда-то…)

Михаил Одинцов.

И я рассказывала всё это своим пионерам в лагере, потому что в свои шестнадцать я уже почувствовала по себе, что твёрже стоишь, когда есть кем гордиться в жизни!

А гордилась я не просто земляком Михаилом Одинцовым. Я гордилась его Простотой! Способностью так деликатно поддерживать чужое достоинство, как бы мал человек ни был.

…В силу своей профессии мне пришлось писать и рассказывать о сотнях и сотнях (а то и тысячах) самых неожиданных людей. И мерой значимости и ценности человека навсегда стала Простота Миши Одинцова, которую не помутил в нём ни собственный героизм, ни заслуженное уважение людей, ни испытание славой. Ведь из 20 героев Советского Союза – уральцев всё-таки он единственный был Дважды Героем, и это говорило о мере его мужества, бесстрашия и профессионализма.

Встреча с Михаилом Одинцовым стала незабываемым подарком Победы. И осталась им навсегда.

И только сейчас, спустя целую жизнь, я узнаю, что Михаил Петрович Одинцов окончил в 1948 году Военно-воздушную Академию, в 1952 году – Военно-политическую Академию, в 1959 году -Академию Генерального штаба и по всей великой стране оставлял следы своей безупречной боевой работы…

И ещё он оставил людям свои книги «Тогда, в 42-м…» (М., 1977 г); «Испытание огнём» (М., 1979 г.); «Преодоление» (М., 1982 г.); и их переиздания живут с нами.

Увидеть вблизи такого человека и просто узнать о нём – это подарок Победы!

Мимолётность. Родной Урал

На фото моя семья (слева направо): папа – Павел Григорьевич, мама – Галина Николаевна, я, дедушка – Николай Андреевич, бабушка – Александра Степановна.

22 июня 1941 года. Солнце во всё небо – редкостный для Урала день! Ни облачка, ни намёка на перемену погоды.

Мне 11 лет. Сегодня всей семьей – мама, папа, бабушка, дедушка, тётя Нина, я – ходили на кладбище, обошли всех близких и знакомых, в том числе прошли и на еврейское кладбище рядом, положили цветы, вспомнили всех, – не знаю, почему именно в этот день, но он запомнился… Вернулись к обеду, папа с дедушкой сели за шахматы, как всегда в воскресенье, кода мы все собирались у бабушки; женщины стали накрывать на стол, я выскочила к девчонкам во двор, они качались в гамаке… Было солнечно, шумно, весело…

И вдруг – громко, радио: война! Я бросилась в дом, крикнула: «Бабушка! Война!». Почему ей? А не всем? И бабушка схватилась за сердце. И почти прошептала: «Валечка…».

Младший сын, мой дядя, мамин брат, музыкант, последние 2 года служил в армии, в Эстонии… Оставалось служить ещё год, и снова музыка, преподавание или консерватория… Только что письмо от него было…

Вот с этой минуты и до последнего часа бабушка будет ждать Валечку. Верить и ждать…

Мимолетность. Мгновение. Родной Урал. Свердловск. Новый. Закрытый. На себя не похожий

…Мы бежим с бабушкой по темной-темной улице, на дворе ночь, все окна Свердловска укрыты черными маскировочными шторами. Ни один немецкий самолет, даже если прорвется до Урала, не сбросит здесь бомбы. Ведь все наши уральские заводы работают для фронта. И новые эвакуированные из Москвы и Ленинграда. Отец говорит: «Артиллерия – бог войны!» Орудия, пулеметы, танки, а потом – и «Катюши». Отцовская «девятка» работает круглосуточно, как и Уралмаш, и Верх-Исетский, и «восьмерка» на Эльмаше…

А мы с бабушкой бежим – можно ли поверить! – из кинотеатра «Октябрь»; деду – заводскому мастеру-краснодеревщику – дали два билета на его шарикоподшипниковом на ночной сеанс. В фойе не протолкнёшься, битком набит кинотеатр… И правильно, говорим мы с бабушкой, фашистам не удастся остановить нашу жизнь. «Тише!» – шепчет бабушка, но я ещё успеваю сказать: «Жаль, что мне только одиннадцать лет, вот девочке в фильме – четырнадцать, так она убежала на фронт! А меня не пропустят!». «О, господи! Что ты такое несёшь!» – чуть не в полный голос говорит бабушка. – «Сходили, называется, в кино! На фронт она! Да там дяди Вали хватает!».

Дядя Валя! Валя, Валька, да он мне просто как братишка, всего на десять лет старше (или на одиннадцать)! Мы с ним около бабушки – на равных.

Только он так много умеет в отличие от меня! Фотографирует всё время нашу семью, хотя возни со старым треножником и маленьким фотоаппаратом ужасно много! «Зато у нас семейная картинная галерея на все времена. Соскучился, посмотрел, и снова повеселел!», – говорит он. И верно: в неё затесалась даже необыкновенная и почти печальная фотография, моя собственная шестилетняя! Ночью меня «выходили» с помощью «скорой помощи», оказалась «желтуха», гепатит, и от страха, что меня потеряют, бабушка попросила дядю Валю среди ночи поскорее меня сфотографировать. И осталась моя круглая, короткостриженая голова с заплаканным улыбающимся лицом: наверное, с тех пор и приклеилась улыбка на всю жизнь.

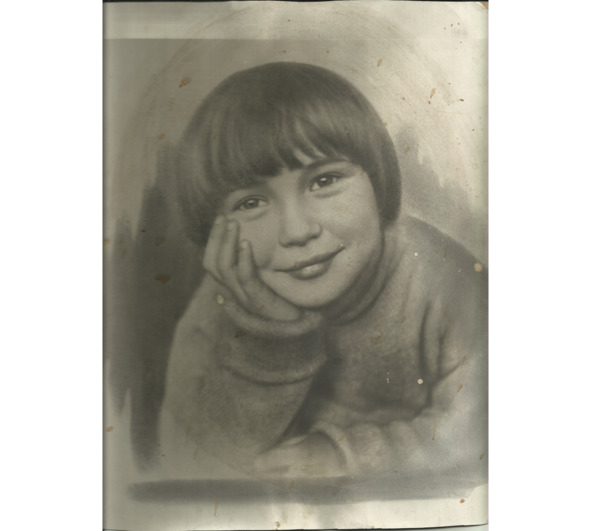

Та самая фотография. Мне 6 лет.

(А фотографию мне привёз в 2015 году друг «суворовских» времён, школьных лет, «дитя войны» Эдик Цумарев, с его надписью – «Уральский медвежонок…» Как она к нему попала? Как можно сберечь чужую детскую фотографию на таких перекрёстках дорог: Свердловск, Дзау-Джигау, Москва и многие-многие другие, одно училище, другое, академия? Конечно, дядь Валин талант заворожил!

Ещё дядя Валя – единственный во дворе гонял на велосипеде, решаясь и меня пристроить на раму, – невозможно от меня отвязаться!

Дядя Валя всё время с баяном, разучивает «седьмой вальс» Шопена, готовится к экзаменам в музыкальном училище, а я его «дергаю», завожу, у нас не закончена игра: кто дольше на скакалке выдержит прыжки! «Эх, ты, – сердито говорит он, – учись, пока я жив! Ведь это Музыка! Садись рядом! До бабушки будем заниматься!»

А под открытым окном нашего первого этажа уже пристроились две соседки послушать «Седьмой вальс» Шопена…

Музыка! Да мы в ней купались, не замечая! Радио круглый день передавало песни, оперные арии, сюжеты оперетты… Пела бабушка, чем бы ни была занята, – веселей дело идёт! Стоило собраться в выходной день нашей большой семье, и всё шло к песне. И Валин баян нежно и вкрадчиво поддерживал голоса сестёр и бабушки…

«Бабушка, а помнишь, как в прошлом году дядя Валя прислал тёте Нине песню: „Пройдёт товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины, любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны!“?»

«Бабушка, а почему он именно эту песню тёте Нине прислал? Он, что, догадывался о войне, и тётя Нина тоже? Ведь он уже работал учителем музыки в школе?»

«Ну и что? Его призвали в армию из школы, с преподавания, ведь молодые должны быть готовы, если будет война. Кто же Родину защитит? А песню прислал, потому что сестёр любит, желание хочет выполнить…»

Нина Николаевна Вишнякова (1908 г.р.), моя тётя Нина.

А с музыкой и в армии не расстаётся. Видела, снимок в газете был, он сам прислал, – Валя в форме, с баяном, на армейском смотре! Да его от музыки не оторвёшь!

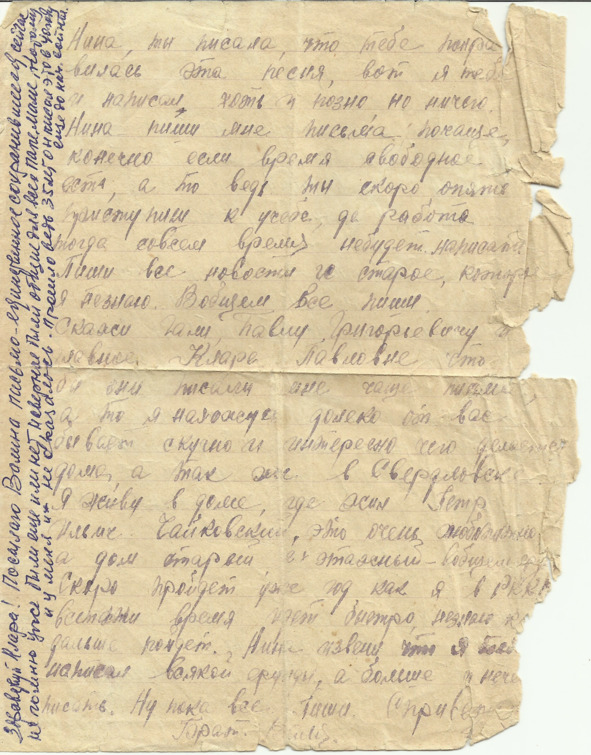

Могла ли я в ту чёрную холоднющую ночь 1941 года представить, что в 2019 году, сегодня, 19 мая, в год Валиного столетия, буду держать в руках пожелтевшее, выгоревшее, сотни раз побывавшее в руках семьи, бесценное Валино письмо? С припиской яркими чернилами гимназическим почерком тёти Нины – письмо мне?

«Здравствуй, Клара! Посылаю Валино письмо – единственное сохранившееся; сейчас не помню уже, были ещё или нет, наверное, были общие для всех: папе, маме, потому их у меня и не оказалось. Прошло ведь 35 лет, он писал это в 40 году, ещё до начала войны».

Мне сегодня больше лет, чем нашему хранителю ценностей тёте Нине в момент передачи этой ответственной обязанности мне. И я считаю своим долгом переписать это рассыпающееся послание, пока ещё возможно, – ведь это весточка не из другого времени, а из другой цивилизации! Где жили сердцем! Где мы, дети войны, получали первые уроки человечности!

Письмо 1940 года, за год до войны:

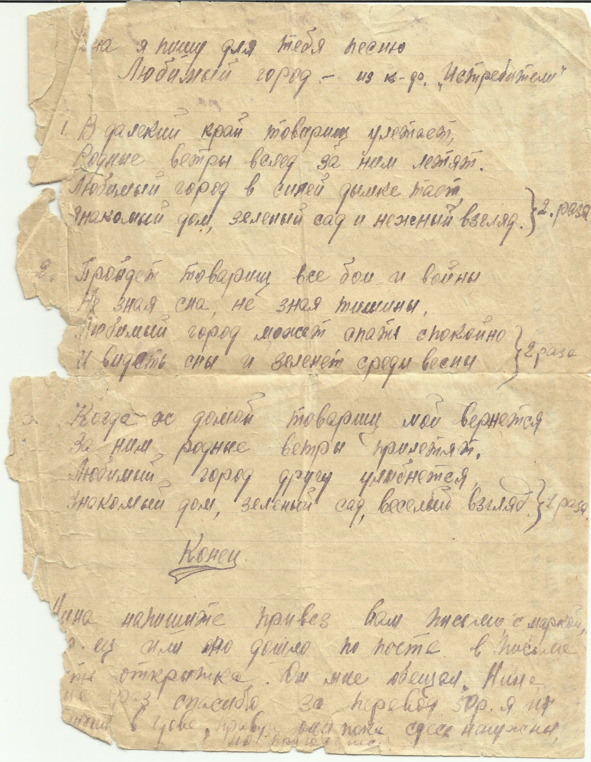

«Нина, я пишу для тебя песню «Любимый город» – из к/ф «Истребители».

– В далёкий край товарищ улетает,

Родные ветры вслед за ним летят,

Любимый город в синей дымке тает,

Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд (2 раза)

– Пройдёт товарищ все бои и войны,

Не зная сна, не зная тишины,

Любимый город может спать спокойно

И видеть сны, и зеленеть среди весны. (2 раза)

– Когда ж домой товарищ мой вернётся,

За ним родные ветры прилетят.

Любимый город другу улыбнётся,

Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд. (2 раза)

Конец

Письмо дяди Вали. Единственное сохранившееся.

Нина, ты писала, что тебе понравилась эта песня, вот я тебе и написал, хоть и поздно, но ничего. Нина, пиши мне письма почаще, конечно, если время свободное есть, а то ведь ты скоро опять приступишь к учёбе да работе, тогда совсем время не будет на письма. Пиши все новости и старое, которое я не знаю. В общем, всё пиши. Скажи Гале, Павлу Григорьевичу, Кларе Павловне (К.П. – это я, мне 10 лет, он помнит наши игры!), чтобы и они мне письма чаще писали, а то я нахожусь далеко от вас; интересно, что делается дома, а также в Свердловске. Очень скучаю. Я живу в доме, где жил Петр Ильич Чайковский, это очень любопытно, и дом старый… Скоро пройдёт уже год, как я в РККА… Нина, извини, что я написал всякой ерунды. Ну пока. Пиши. С приветом. Брат Валя.»

Да, в каждой строчке – тоска по дому и нашей большой семье. И стоило бабушке только сказать: «Там, на фронте, хватает дяди Вали», от жгучего стыда за то, что я напугала бабушку глупой откровенностью, – хочу тоже на фронт! – я покраснела даже на морозе.

…В детской моей голове в ту морозную ночь даже не могло и мелькнуть, что совсем скоро вся семья будет жить ежедневным ожиданием фронтового треугольника, а бабушка – если была возможность дождаться «почтальонки» – выскакивала ей навстречу на крыльцо, не допуская до ящичка. А вдруг из ящика потеряется? А вдруг, торопясь, не в тот ящик положит – усталая, измученная голодом, холодом – очень быстро уходила профессиональная бодрость у «главного друга» нашего дома этих лет! Думалось ли мне, девчонке, что 17 августа 2019 года я буду держать в руках рассыпающийся листочек бумаги тёмно-жёлтого цвета с почти неразличными выгоревшими линейками, но до сих пор вполне разборчивым текстом, написанным чёрными (очень качественными!) чернилами?

Валентин Николаевич Вишняков (1919 г.р.)

Ведь прошло 76 лет с того дня, когда моя мама написала его своим старательным округлым почерком.

«Пом. Начальника 3 отдела.