Полная версия

Мы дети войны

Все имели семьи. Сейчас уже нет Володи и Тамары, а мы с Катей еще продолжаем свой род, имея кучу внуков…

Не будь Советской власти, не будь Красной Армии, не будь того общества, в котором мы жили, наш род давно бы закончился. Да не только наш. Мы жили в золотой период Советской власти. Хотя, как известно, и золота нет в совсем чистом виде. Всё было. Но нельзя не отличать зерна от плевел. Плевела отлетают, от них избавляются, а золото все же остается золотом…

Растеребила ты меня, Клара Павловна! Не будь ты такой, как есть, и какой я знаю тебя, не стал бы так растекаться по древу. Но когда друг просит, советует, взывает, делать вид, что не понимаешь, что от тебя хотят, непорядочно. С тем и кланяюсь тебе, поздравляя с наступающими Пасхами, Первомаем, Днем Победы, желая тебе крепкого здоровья, весеннего творческого вдохновения и благополучия всему твоему роду.

Искренне твой,

Ол. Грек

PS: Извини за мелкий почерк, я всегда жадный на бумагу…»

Мимолётность

В этом письме – абсолютно тот самый Олесь Грек, которого впервые реально я увидела на совещании молодых писателей Сибири, куда меня отправила «Комсомольская правда» выступить от имени своей газеты. Главным образом потому, что я несколько лет проработала собкором в Сибири (Красноярский край, Тува, Якутия…) и всю жизнь чувствовала её своим «вторым домом души». И когда ведущий совещание как-то очень торжественно объявил моё выступление, я смутилась и решительно сказала, что те, кто в зале, знают куда больше, чем я, – ведь они «коренные» сибиряки, а я лишь влюбленный «приемыш». Из зала донесся веселый голос: «Ух ты, как скромно!..»

Я растерялась и даже обиделась: в зал я влетела прямо с самолета, ночью где-то была вынужденная посадка, что-то чинили в самолете, было тревожно всю ночь… Передохнуть мне не дали, даже в гостиницу не заскочила; совещание уже шло второй или третий день…

В перерыве меня взяли в кольцо, все что-то хотели спросить, чем-то поделиться, и я оказалась у длинной, во всю стену, «стенгазеты», и веселый громкий невысокий парень подтолкнул меня к ней: «Клара, вот, прочти эту заметку, это про тебя. И посмейся!»

Господи, знал бы Олесь, что поездку эту я получила от редакции в порядке извинения и не готова была ей радоваться, едва приходя в себя после тяжелой операции и долечивания. А ответсекретарь, взрослый, опытный и «начальственный», официально «приложил» меня в нашем персональном рабочем журнале «Собкор за работой». Почти тунеядец, месяц не писала, статей нет, живу прежними «перлами»…

А меня каждый день возили на перевязку; малышка ходила в первый класс, трое старших доучивались, – 10-ый, 9-ый, 8-ой. И по-прежнему их надо было проводить завтраком, встретить обедом, подкреплять вечером, уложить спать ужином, выслушать всё про школу… А Алёнке с подружкой не давала покоя мечта попасть в плавательный бассейн именно сейчас. И пришлось по сугробам, с помощью отца подружки-одноклассницы из нашего дома дотащиться до начальника бассейна и убедить: нельзя губить детские мечты! Убедил папа подружки, на 30 лет старше меня, которого приняли за дедушку. А он был заслуженный врач и коротко объяснил: если мать вся в бинтах притащилась, с этим нельзя не считаться; ещё затянется выздоровление!

Вот предыстория поездки на совещание!

Я позвонила главному редактору Борису Панкину и сквозь слёзы сказала: передаю официальное письмо на редколлегию про это бездушие для публикации в следующем номере!

Вот Борис Дмитриевич мудро и решил: «Это же скандал! Прости нас. Недоглядели. Я номер журнала не подписывал. Вместо ответсекретаря на престижное совещание отправил тебя! Сможешь добраться в Сибирь?»

Я была в это время собкором в Воронеже, после Красноярска.

Вот так и познакомились… И весело же посмеялся надо мной в газете Олесь Грек – «дитя войны», каких было большинство в зале. И тут же слетела у меня с души вся смута и накипь последних дней! Вот она, родная Сибирь – крутая, добрая, озорная, горячая, настоящая!

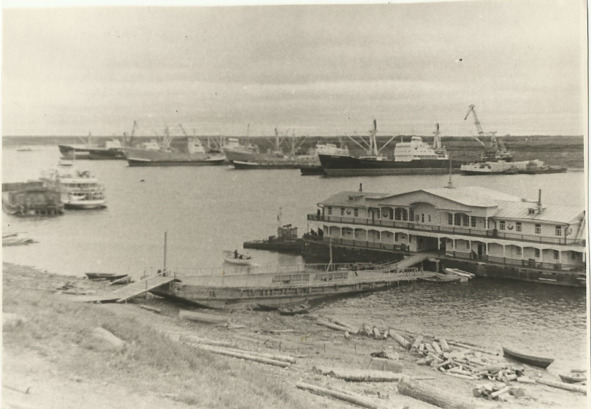

И раньше пересекались где-то пути, – ну, хотя бы в Дивногорске, на строительстве Красноярской ГЭС, в газете «Огни Енисея», может быть… Но теперь Олесь больше не исчезал из вида. Пути совпадали, пересекались. И определялись они комсомолом и ударными комсомольскими стройками. И журналистикой. Созванивались, переписывались, Олесь присылал свои огромные публикации, философские размышления. Обменивались книгами, которые у нас выходили… Радовались встречам нашей нестареющей «молодой гвардии». Кто-то нас не любил (как ответсек меня), кто-то не понимал (когда же угомонимся?), а я не понимала только одного – как Олесю удаётся каждое лето, хоть на день, промчаться из Саяногорска в украинскую деревушку, повидать родственников, ведь он тонул в работе!

И только сейчас я как следует поняла, почему ему это удавалось!

Благодарность! Великая благодарность родным, сумевшим спасти жизнь им, малышам; не дать надругаться безжалостным оккупантам!

И вырастить. И выучить. Не только поставить на ноги, но и душе помочь не сбиться с пути. Ведь главную путеводную звезду – маму – они даже запомнить не успели. Вокруг них сомкнулись руки родственников. Родни. Родных…

Жизнь его всегда была – полёт и гонка; страсть к «бесплатной, советской, бесконечной» учёбе дала ему десяток профессий, внутреннюю уверенность и желанность его на всех стройках: Дивногорск, Саяногорск, Вьетнам. И – «Куба – любовь моя!»

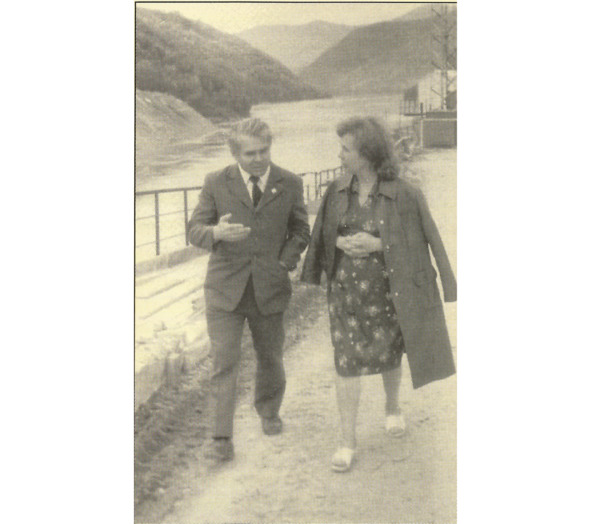

Автор К. Скопина беседует с прорабом Олесем Греком об особенностях ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС (1976 г.).

25 марта 2012 года, спустя 42 года после первого смешного знакомства, Олесь упорно приглашал меня на большую встречу – «Сибирь – Куба», ещё точней – Любовь «Дивногорск – Куба».

И окончательно убедила меня ехать на эту встречу дочка Мариночка, приехавшая из Старого Оскола поздравить меня: ведь мне «стукнуло» 82 года, я даже как-то осознать этого не могла, и, наверное, было жаль что-то потерять из той нашей прежней окрылённости… «Мама, ты что? Ты не можешь не ехать, если тебя так зовут! Я провожу тебя. Я поеду вместе с тобой! Это и наше детство – наш дом гудел от голосов ваших друзей, и нам они радовались, как тебе! И в школу к нам приходили с тобой, в наши классы, рассказывали о жизни в своих краях… И шоколадные монетки дарили, помнишь? Это всё было наше! Понимаешь? Переодевайся и едем!»

Люди – молодые и не очень, – тесно сидели в уютном зале, стояли у подоконников, сидели на притащенных откуда-то стульях. Среди них наш любимый секретарь ЦК комсомола уралец Евгений Михайлович Тяжельников. Виктор Плисов, тоже «дитя войны», когда-то, в сказочном далеке, секретарь комсомола строительства Красноярской ГЭС, в конце 50-х – начале 60-х! Дверь в комитет всегда была нараспашку любому человеку с любой проблемой – а их были сотни! Только искать, как правило, Виктора надо было в котловане, среди рабочих… Тысячи неопытных ребят ехали на ударную комсомольскую, и он был для них как старший брат, выпросивший распределение на сибирскую стройку после блестящего окончания Московского института… Голос его сейчас, на встрече, был всё тот же – просто горячая волна из сердца… Он рассказывал, как же сумела Красноярская ГЭС породниться с Кубой…

И было так понятно, почему сегодня собрал всех в этом зале именно Олесь Грек. Годы и годы он сотрудничал, ездил на Кубу, работал, всей душой приняв её, Кубы, смыслы и идеалы. Как наши, как свои собственные.

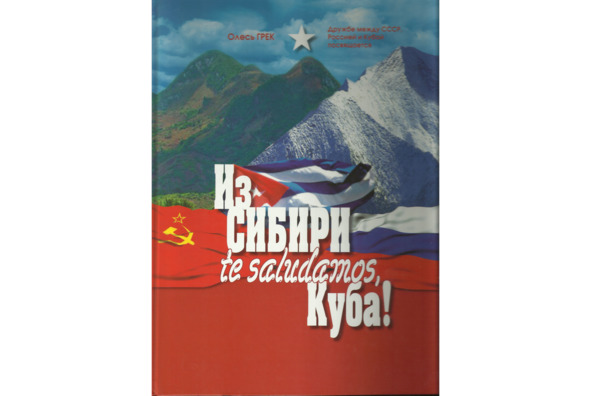

По удивительному совпадению это был мой день рождения. И драгоценный подарок вручил Олесь прилюдно – маленькую голубую фотокнижечку. Олесь Грек, «На Днепровско-Енисейских перекрёстках», к 75-летию (можно сказать, писал её 75 лет). И огромную, неподъёмную красавицу с голубым небом, синими горами, алыми и бело-сине-красными, рвущимися на свободу флагами… «Из Сибири te saludamos, Куба!» («Из Сибири приветствуем Кубу!»)

Куба – любовь моя,

Остров зари багровой,

Песня летит над планетой звеня —

Куба – любовь моя!

Мужество знает цель!

Стала легендой Куба,

Вновь говорит вдохновенно

Фидель —

Мужество знает цель!..

(Это написали А. Пахмутова и Добронравов в 1962 году, и с тех пор мы и пели эту песню как личное признание!).

«Дорогой мой друг читатель!

Ты держишь в руках книгу, над которой автор работал более сорока лет. Хотя, извиняюсь за нескромность, я могу утверждать, что над ней работал столько, сколько лет Кубинской революции, потому что всё, что связано с этим событием на Американском континенте, прошло через моё сердце.

…Победа Кубинской революции на Западном полушарии была воспринята народами СССР с таким интернациональным восторгом, что мы буквально влюбились в далекую страну…

И, конечно, я был среди встречающих первую группу кубинских студентов, прибывших на обучение в Киевский государственный университет…»

И так Куба вписалась во всю оставшуюся жизнь!

Конечно, как огромный подарок я восприняла дарственную надпись на книге: «Писателю, романтику, неистовой комсомолке, чудесному Человеку Кларе Скопиной с пожеланием звездных удач, счастья, здоровья, благополучия.

И с днём рождения! С уважением.

Автор Ол. Грек

15 марта 2012 г.

г. Москва»

Каково?! Да ведь это совершенно особое качество Олеся: Щедрость! Щедрость с самой большой буквы. И это тоже качество «Детей войны». И послевоенного времени (у меня собралась целая глава документов этой удивительной щедрости, радости за другого при малейшем поводе, потребности верить в добро, в душевное родство!) Люди, а мы не совсем еще потеряли эту способность сегодня? Средь щедрых потоков информационной грязи, жестокости, ревности к чужому успеху, равнодушия, Олесь Грек с открытой душой, как свет с далекой планеты, ей-Богу!

…Дорогой Олесь! Огонь и пламя! Спасибо тебе за него! Ты сумел его сберечь. Хотя ведь далеко не всем это нравится в сегодняшней жизни. Но ведь кому-то и сегодня оно поможет сохранить своё достоинство и душу!

Кто же он, Олесь, «дитя войны», «дитя Победы!», как он себя называет, – сегодня? Общественный деятель? Многогранный технический специалист широкого профиля? Талантливый организатор? Писатель? Журналист? Увешанный наградами, государственными и общественными, он достойно носит почётные звания… Лауреат Премии Красноярского комсомола… Самая теплая награда…

Личность, с доверием принявшая советскую жизнь и не свернувшая на чужие приманки!

Человек, убежденно отстаивающий советскую цивилизацию, которая не позволила сломать жизнь миллионам «детей войны». Потому что старшие жили сердцем. Потому что знали: чужих детей не бывает. И потому он, Олесь Грек, – Дитя Победы!

Жизнь – это мимолётности. Мгновения.

Одни – пролетают и тут же забываются.

Другие – многократно возвращают тебе память, когда ты совсем не ждешь.

Светочка Рунова

(Светлана Георгиевна Мирошникова) – мимолётность, мгновение, хранящееся уже 66 лет

«Хочешь, я расскажу тебе о Песне Синих Морей? Я услышала ее девчонкой, на берегу моря в Посьетте. Я часто убегала одна посидеть у моря и послушать волны… И всё плохое отступало. Была я одна – и волны. И вдруг я её услышала! Песню! Как слышат голос моря в морской раковине… Я слышала ее ясно, но воспроизвести не могла… Это песня тех, кто первыми плыл по неизвестным морям, открывал неведомые земли…

Я бежала до дома, не переводя дыхания…

Но мама мне не поверила!

Все знают в Посьетте легенду, а я её услышала, Песню!»

Разговаривали мы тихонько, четверо моих детей уже спали. Редчайший случай, можем разговаривать хоть до утра: завтра выходной! Не раздастся требовательный звонок «Комсомолки»: – «Будешь ли передавать срочный материал?» Подождёт детская стирка, стряпня на завтрашний день…

И у Светочки тоже было спокойно на душе. Самые страшные дни были позади: жуткий пожар в Игарке, которому она, молоденькая девушка с Дальнего Востока, не дала сожрать, проглотить деревянную Игарку…

Никого из руководства не было в городе – улетели в Красноярск на краевое совещание – и когда в порту завыли сирены стоящих там судов, ждавших погрузки игарской «золотой» древесины, Света выскочила на крылечко горкома комсомола. Совсем близко полыхала биржа готового к отправке леса! Выскакивали из близких домов люди, замерев, оторопело смотрели в сторону огня. И Света схватила какое-то ведро и закричала: «Да что же вы стоите! Тащите воду!», – и кинулась бежать с этим ведром. И мысль была одна: ведь там могут быть дети! Они любят играть среди согретых солнцем штабелей ошкуренной древесины.

Наверное, это были последние минуты, когда на этот ужас можно было повлиять ведром с водой! Бежали отовсюду, поливали, и Света сразу увидела игравших перепуганных детей. К ним успели! Растаскивали, как могли, штабеля! Сумела Света сбить самое страшное: оцепенение, растерянность, ужас!

Но почему именно она? Ведь были более взрослые; она-то не так уж давно «вырвала» распределение в Игарку – для изучения хитростей «вечной мерзлоты» и строительства новой, каменной, Игарки…

Дальше уже приехали пожарные, прилетели из Красноярска руководители, – и на много-много дней погрузился город в тушение… Ведь Игарка – это сплошное дерево! Тротуары, тропинки, тлеющие уже под снегом доски, старые дома…

Пока тушили, Света успела раздать всем свои вещи – обувь, одежду.

Дежурила круглосуточно вместе со своим комсомолом, который еще зимой впервые собрал всех вместе.

Игарка.

«Самый шикарный в мире новогодний бал!» Она готовила его целый месяц прямо в горкоме вместе со всеми удивленными и недоверчивыми: шили костюмы, сочиняли сценарии, приносили ворох новых идей и такой же ворох «швейного мусора и всякой ерунды», как в страхе выразился первый секретарь горкома!.. И сейчас, на пожаре, именно эти ребята были с ней рядом.

Сутками без теплой одежды, без сна, без нормальной еды, – и Света тяжело заболела, у нее отнялись ноги…

За нее болели все. Всем миром отправили лечить в Москву. Не помогло… Потом в Сочи…

И она наконец сумела подняться на ноги.

Я написала тогда о Свете в «Комсомолке», и к ней полетели сотни и сотни писем. У «Комсомолки» ведь были многомиллионные тиражи! Подружка написала: «Дорогая Светка! Если бы знала, что ты сейчас здорова, – отругала бы, как умею!.. Устроен ли твой быт? Как у тебя с одеждой, обувью и прочая? Если что надо – пиши. Все пришлю».

«…Я хочу, чтобы вы мне ответили: правда ли то, что о вас написано в газете? А то у нас никто не верит в то, что написано: „А ты в жизни найди таких людей!“, – а отвечать и нечего…»

«Света, читая о тебе очерк в газете, я невольно плакала от радости за тебя. Ты именно такая! Ты, наверное, расстроилась, когда газету прочитала, и сказала, что ты этого не заслужила… Когда ты уехала из больницы, я стала проситься на выписку, домой… Знаешь, Света, я во многом изменилась… Я хочу жить с толком, с пользой, как ты…»

«Здравствуй, друг школьных лет Светлана! Был рад прочитать о тебе в «Комсомольской правде». Помню, как мы сидели за одной партой, и наши споры, и увлечения. Все помнится отчетливо.

Я живу в Ленинграде, работаю в театре, учусь заочно во ВГИКе… Хочется прожить не пустоцветом, а делать что-то большое, хорошее…

Помнишь наше: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»?»

На большом съезде в Красноярске ко мне подошел в перерыв присутствующий там первый секретарь ЦК комсомола Павлов, спросил о Свете Руновой: как все складывается после болезни, как устроена, – сказал: «Что бы ей ни понадобилось, звоните прямо мне… Все, что ей надо, сообщите, все сделаем!».

Да, сейчас мы сидели у меня дома, страшное было, надеялись, позади; здоровье вроде бы стало управляемым. Работать ее перевели в любимый всеми Дивногорск, где шло строительство Красноярской ГЭС, новые заботы и ответственность. И тут она снова обретала себя… И редкий выдался вечер, что было время послушать волшебную быль о Песне Синих морей…

И именно в тот вечер меня остро задела мысль: а ведь когда я писала о Свете, я не смогла ответить даже себе: а почему именно она первая кинулась в огонь, к штабелям, к детям? Ведь и до этого были поводы задать этот вопрос: почему именно она, встретив на игарской улице плохо одетых, неопрятных, неумытых детей, бредущих в одиночку, без старших, спросила, кто они? Оказалось, детдомовские. Она проводила их, зашла в ветхое, давно не ремонтированное здание. Поговорила с воспитательницей. Стала навещать ребят, приносить что-нибудь к чаю, – только совсем равнодушный не увидел бы, что там за жизнь…

А потом она пошла на прием к секретарю горкома партии и убедила его, что так нельзя жить «ничьим» детям. «Ничьих детей не бывает! Ведь так? Это наши дети! Какими же они вырастут? И разве они виноваты, что ничьи?!»

И еще она раз к нему пришла со всеми аргументами, зафиксированными в заявлении. Предложение одно: закрыть этот детдом, отправить детей на материк, устроить в нормальные детдома и проследить их устройство через крайком партии!

С нескрываемым удивлением спросил ее секретарь: «Откуда ты такая?..» И решение после долгих хлопот приняли. Отправили детей к другой, более человечной жизни, – к теплу, сытости, заботе…

И опять: а почему она? Ведь этих детей видели десятки людей на тех же улицах. И сам разваливающийся детдом тоже.

И сколько еще раз жил во мне незаданный вопрос: почему она? Почему без сомнений с двумя крохами на руках уже после благополучного Дивногорска она двинулась, будучи снова секретарем горкома с мужем Колей Мирошниковым на новую стройку – мощную Саяно-Шушенскую ГЭС, на новый простор жизни, на неведомые трудности. Ведь там не было «ни дома ни лома», ни гарантированной работы. Но там были нужны тысячи людей!

Света Рунова и её крохи.

…Комнатку в общежитии уступил друг, Олег Касперович («Да я бродяга, а вы – семья!»). Рабочий старенький чей-то стол впихнули в «кабинет» главного инженера, и она начала там создавать из «ничего» придуманный ею комбинат по подготовке строительных кадров, выдворяя в шесть вечера из кабинета самого главного инженера и читая лекции, и ведя практические занятия с помощью собранных где только удавалось «наглядных пособий»! И зажигая своей верой… И комбинат стал выпускать до пяти тысяч человек в год настоящих строителей – ведь тысячи эти рвались отовсюду. Ведь ударная комсомольская стройка горела, как костер, и для вчерашних солдат, и для выпускников школ, и просто искателей самих себя – она становилась семьей, содружеством…

Незаметно для всех и самой себя она стала руководителем огромного разветвленного дела. Мало стало двухэтажного деревянного дома в Майне; еще и в Черемушках, и в Означенном создадут филиалы, – и она сама ездила к людям, учившимся после основной работы, уважая их усталость, чтобы не гонять за десятки километров: ведь учиться-то хотели все!

Потом будут филиалы в Дивногорске, Абакане, Минусинске, и она будет сама ездить и туда, и создавать, и консультировать, и проверять, и помогать… И никому не придет в голову, как она едет в тряских автобусах, подолгу ждет на остановках с больными еще от игарского пожара ногами…

Однажды новый начальник стройки спросит: «Что, это та, что всех жалеет?» – и вычеркнет из списка представленных к ордену. Орденом Дружбы народов ее наградят когда-то за многое-многое, и ни у одного начальника больше язык не повернется усомниться: «Ведь и так пашет, чего еще?». Да, она всех понимала: опаленных жизнью, много испытавших, умевших работать, когда эта работа кем-то горячо одобрялась.

Она ненавидела приказы и наказания, она просила и огорчалась…

Письмо: «…Этим летом, наверно, поедем на запад – надо отогреть девчонок (у нас морозы -40 с лишком – это на юге-то!).

Жду попутку уехать домой. Сегодня отзанимались, вот спешу тебе написать. Если удастся поднять девчонок, должно быть все хорошо! Мне кажется, что я опять нашла себя, – мне так хорошо, тревожно, но как-то уравновешенно… Мне почему-то кажется, что можно столько сделать красивого, и вообще столько прекрасного вокруг… Как после глубокого колодца, где я была с камнем на сердце, я снова увидела всю землю, небо…»

Может быть, самым удивительным мгновением их жизни было создание в их маленькой квартире, которая нашлась для них в двухэтажном деревянном доме, литобъединения «Стрежень». В одной крошечной комнатке укладывали детей спать, а в другой такой же начиналось «заседание» поэтов и публицистов. Впечатления небывало масштабной жизни требовали выхода! Коля всю жизнь «болел» стихами, а чтобы творчество «Стрежня» не угасло, Света участников литобъединения ночью подкармливала жареной картошкой с грибами. «На картошку еще хватало, а грибов на сопках было навалом, мы собирали сами!..» Не кормить их, пойти спать к детям? Но ведь они были тоже ее «дети». Духовные… такие же одержимые… Скоро их узнали не только в Саяногорске… Их печатали, ими гордились…

Я писала о Свете в книге «Всем людям родня», переведенной в Индии педагогом, художником, переводчиком, преподавателем русского языка, руководителем «общества Толстого», отцом троих детей Нишитешем Бонарджи. В книге «Федор, Ира, Илья, Виктор, Света, Женя». В книге «Мои комиссары»… В разные годы. И снова шли и шли письма – теперь уже в издательство «Молодая гвардия». И по-прежнему в них спрашивали и Свету, и автора: как ей удается подчинить жизнь ее собственному пониманию, не сдаваться, вытаскивать других?

Откуда ее силы? Почему – она?

Ведь я так и не спросила ее: почему ее плечи первыми принимают ношу?

Ответ пришел сам. В конверте из Хакасии, г. Саяногорска. Заказное письмо, неделю проблуждавшее по Москве из-за ошибки в индексе. Спасибо «Почте России» – не сбросили, разыскали, доставили. 22 июля 2019 г.

Ответ однозначный: потому что мы – дети войны!

Все определено в нашем детстве…

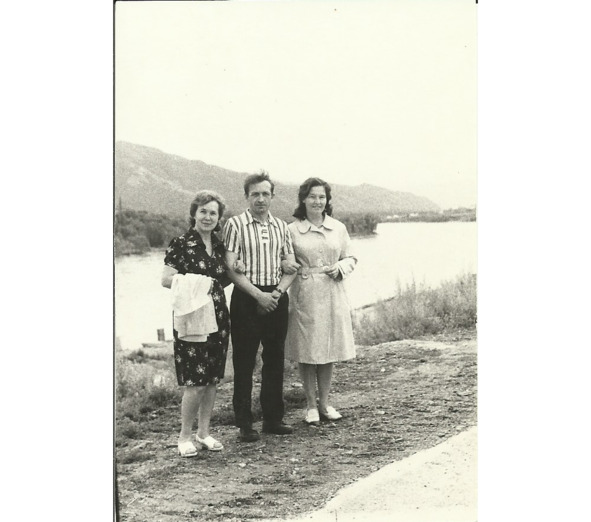

Клара Скопина, Олег Касперович, Света Рунова (1976 г.).

«Кларочка, извини, что я так «затянула» с письмом. Причин много, но самое главное: не дано мне писательское мастерство! Вот когда рассказываешь – смотришь в глаза, и все понятно и легко! А так несет тебя из стороны в сторону, совсем не по порядку, и уже непонятно, что важно, что неважно. Не знаю, чем могу тебе помочь…

Дело в том, что до 12 лет, с 1941 по 1952 жили мы на Дальнем Востоке. Папа был пограничник, и все время мы переезжали с места на место. Жили по гарнизонам или близко от них. Мама ехала за папой, чтобы быть поближе к нему.

В 1941 г., в июле, родилась еще сестренка Валя. А мне всего 3 года. Жили в это время в землянках…

И, можешь представить, я помню свою первую елку (мне 3,5 года)! И елка эта тоже в землянке! Это было чудо!!! Такое волшебное! Это я помню.

Как они, военные, устроили в гарнизоне такое?! Где нашли елку среди голых сопок – не знаю! Но чудо было!

Это сделали взрослые для нас, детей, конечно, догадываясь, что ждет нас много непредсказуемого. И хотели успеть «защитить» этой радостью. Ведь осталась же она у меня в памяти на всю жизнь?! А на западе в это время уже погибали дети!

Но нас не пугали и не рассказывали об этом. Берегли, сколько могли.

Папа куда-то уезжал, возвращался, потом болел (мама позже рассказывала, что весь паёк свой он отдавал нам!), выздоровел.

И в 1942 году папа ушел на «настоящую» войну, как нам говорила мама.

Я помню это хорошо, потому что мама плакала, и другие тоже… а папа говорил что-то, успокаивал. Но главное – сказал мне: «Ты старшая и отвечаешь за сестру Валю и маму!» Запомнила на всю жизнь однозначно! Мы сразу все стали старше… Мне было 4 года…

Нас перебрасывали (видно, подальше от границы). Жили в Хабаровске, Воздвиженске, Ворошилове (Уссурийск), по каким-то местам, где никаких поселков не было вообще.

И вот в конце 1944 года нас переселили в гарнизон на границе Зайсановка. Там всех нас, ребятишек, было, наверное, человек 20. Поселили в казарме. Наши отцы освобождали Корею от японцев; воевали в Манчжурии.

В поселке было, кроме казармы, 4—5 частных домов. Висело радио, и все слушали новости: ведь наши уже освобождали города!

Прибыли в казарму солдаты. И даже, помню, привозили кино (хотя и очень редко). Мы были уже большие, мне было 6 лет, все понимали. Перед кино была хроника. Это было очень страшно! И казалось, что это нас бомбили.

Я не видела тех ужасов, которые пережил мой Коля на Украине (ты помнишь моего мужа – Колю Мирошникова, с тех пор, как мы уже стали семьей и ждали своих девочек-двойняшек). Отец его был советский офицер. И им приходилось прятаться не только от немцев, но и от своих тоже! Может, и болезни все Колины взрослые от этого были. Он просто никак не мог найти себе место в жизни по-настоящему… Ведь он уже был большой, когда началась война, ему было уже около 6 лет. И все ужасы пришлись на самый впечатлительный возраст – от 6 до 10 лет!