Полная версия

Быр-наш! Политический памфлет

– Твою мать, – уж слишком хороша была компания да задушевны разговоры, что не хотелось старшему слесарю покидать ее даже на минуту. А потому, прежде, чем смириться с неотвратимой участью, он по традиции грязно выругался и сплюнул на пол.

– Давай, давай, – поторапливали его мужики. – А то в 10 закроют, вообще без ничего останемся.

Минуту спустя Пашина спина мелькнула в двери слесарки. Никто из присутствующих и подумать не мог, чем сегодняшние посиделки обернутся для каждого из них.

Слегка пошатываясь, шел Паша гравийной дорогой в близлежащий магазин. Можно было выйти на проспект и, перейдя его, пойти в универсам, оно было и ближе, но там была велика вероятность встречи с правоохранительными органами, которые явно не одобрили бы той степени опьянения, в которой пребывал Павел Маслов нынче вечером. А потому, превозмогая турбулентность, следовал Паша своей дорогой садами да огородами. Наконец дошел.

– Как обычно, – буркнул он себе под нос, бросая перед продавщицей три измятые сотенные бумажки.

– Триста рублей.

– Ну… – он подтолкнул купюры к неухоженной, хотя и молодой еще, женщине, видимо, подумав, что она их не заметила.

– Ты оглох, что ли? Триста рублей! Деньги давай!

– А это что, не деньги? – поднял Паша на собеседницу недоуменный взгляд.

– Это быры. Мне рубли надо.

– А какая разница?

– Ну тебе, может, и никакой, а мне начальство запретило с сегодняшнего дня быры принимать.

– Как это так? Твой армян чего, против Митина?

– Не знаю ничего… Короче, рубли давай, а то ничего не продам…

Паша стал усиленно шарить по карманам – все безрезультатно. На свет божий вследствие поисков появилось еще несколько купюр, но и они, ввиду принадлежности к эфиопскому номиналу, не меняли положения вещей.

– Да что ты прицепилась ко мне?! Ну видишь, нет у меня рублей, нету! Ну продай ты за быры, как человека прошу!

– Нет, сказано тебе! Иди отсюда, а то милицию вызови!

Паша свирепел.

– Зови! Зови всех сволочей, кто против союза! Я им лично сейчас яйца пооткручиваю!

Дальнейшее описание перепалки не вызывает интереса – стандартный обмен ругательствами на протяжении 10 минут ни к чему, как водится, не привел. Паша вышел из магазина, зажевал папиросу и окинул взглядом окрестности. В десяти минутах был еще один магазин, недалеко от бывшей шахты. Туда!

К его удивлению и разочарованию, и там ситуация была не лучше.

– Паша, миленький, так ведь начальник запретил. Ну что ж я сделаю… У меня трое внуков, двое детей нигде не работают… Я-то продам, а меня завтра уволят! Кто ж их кормить-то будет?

– Ладно, баб Мань, не боись, мы их скоро всех на чистую воду выведем.

Не солоно хлебавши, но с диким героическим запалом решил Паша прорвать милицейское оцепление и добраться до универмага. И миссию даже можно было назвать успешной – мимо машины ППС он проскочил незамеченным – если бы не неприятная новость, ожидавшая его у цели.

– С сегодняшнего дня быры не принимаем, только рубли.

– Да вы что все, сговорились что ли?!

– Телевизор надо смотреть.

– А что там?

– А то! Что с сегодняшнего дня… Короче, ладно, у меня тут не РИА «Новости»! Отойди, людей задерживаешь!..

У Паши было такое чувство, что ему как следует врезали обухом по голове. И от невозможности что-либо изменить он, выйдя на улицу, горько заплакал… Тут-то и заприметили его молодчики из патрульно-постовой службы.

– Ага! Вот так нажрался, аж плачет! А ну стой!

– Да идите вы, – отмахнулся Паша.

– Чего?!

– Погоди! Это же Пашка, Пашка Маслов! Паш, стой! Чего ты?!

Но он будто не слышал своего соседа Вовчика. Он был потерян и разбит – чего-чего, а такого жуткого предательства, такого ножа в спину он не ожидал. И явно ему было теперь не до пьянки. В жестоко расстроенных чувствах Паша Маслов отправился домой.

Дома его встретила жена. На ней лица не было – краше в гроб кладут.

– Ты чего? – спросила она, увидев зареванного мужа.

– Сама не знаешь?

– Знаю… – тихо проговорила она и ушла в другую комнату. Паша разделся и прошел на кухню. Работал телевизор. Шли новости. Выступал Василий Васильевич Митин.

– Для нас, для всего нашего народа эта вынужденная мера, вызванная обострением международной напряженности, будет сродни лишению куска хлеба. Да, дорогие товарищи, только потому, что кое-кому из НАТО не нравится наше сближение и грядущее объединение с нашим родным эфиопским народом, мы сегодня отказываемся от использования быра в качестве национальной валюты. Горько, товарищи, горько и обидно, что сегодня, на заре 21 века, в мире еще господствуют заблуждения и реакционные замашки, позволяющие проявление братской любви трактовать как международную агрессию. А кто от этого страдает? Мы страдаем…

У Паши челюсть отвисла.

– Это что? Теперь… Все?

– Все, – тихо кивнула головой жена.

– Навсегда?

– Выходит, что так…

– Но…

Тут уж не выдержала и заревела в голос жена:

– Да что ж они, супостаты, делают-то, Паша, миленький?! Да за что же это они на нас так ополчились? За что ненавидят и дышать прямо-таки не дают?!

Паша не мог вынести слез любимой супруги. Он сидел, в ярости играя желваками и думал только об одном – о мести.

«Сволочи… Империалисты проклятые… Никакой тебе духовности, никакого понимания к братской любви, одни имперские амбиции… Ну ничего, доведут они наш народ до справедливого гнева, под такие жернова попадут, что…»

Если бы Паша был знаком с творчеством Бисмарка, то наверняка сейчас вспомнил бы его фразу о том, что «русские долго запрягают, но быстро ездят», но, к сожалению, он не имел о нем ни малейшего представления, хотя и вывел сейчас самостоятельно ту же максиму, что и немецкий канцлер 200 лет назад.

Самая большая в мире глупость – это плакать, чтобы полегчало. Легче, может, и станет, но крайне ненадолго. Поплакали Паша с женой до утра, а утром проснулись. И снова на работу, в жизнь, в народ, в общество. А сил жить-то и нету. Вырвали из груди русского человека сердце его – братскую любовь, – которое много столетий объединяло и подпитывало народ наш. Со времен Дмитрия Донского объединение людей носило характер не просто массового скопления, а приобретало даже оттенок смысла жизни… а вот сейчас – какие-то западные чинодралы взяли и лишили русского человека, простого русского человека, этого смысла.

…Паша шагнул с 9 этажа в половине восьмого утра. Брюс Лонг, американский журналист, выходил в это время из гостиницы, чтобы отправиться на местный молокозавод, и стал совершенно случайным свидетелем происшествия. Однако, вопреки сложившемуся обычаю, опрашивали не его, а он. Он искренне недоумевал, почему простой рабочий покончил с собой, избрав такой картинный способ – как правило, так уходят, когда хотят громко заявить о себе, о своей проблеме, о наболевшем. Когда не могут молчать и потому кричат, кричат о своей боли.

– What`s this? What`s happened? Why?2

Но, к ужасу его, стоило местным гражданам только заслышать его вопросы, как у всех словно отнимался от горя язык. Они сначала молчали оп нескольку секунд, а потом плакали и убегали прочь. Более – менее внятно ответил молодой милиционер Вовчик, тот самый Пашин сосед, что сейчас смотрел в камеру и захлебывался от соленых юношеских слез.

– Да как же это, мистер Лонг? Как?! Вот Вы, умный человек, Вы и рассудите… Чего это они, Ваши-то на нас поперли? Ну какая им разница, с эфиопами мы объединяемся или с финнами? Их-то не трогаем!

– Это слишком сложный разговор, Володя. И долгий. И потом – как это связано с самоубийством?

– Да напрямую связано… Ой, господи… Как жить без быра? Это же наше все, наша духовность, наше сознание, любовь и сердце наше! Отберете – и вся страна, глядите, за Пашей следом пойдет! Не можем мы без него! Срослись мы с ним!..

Связь времен

Весна 1820 года в Гурзуфе выдалась особенно жаркой. Как никогда рано расцвели гиацинты, давным-давно отцвели черемуха и сирень, птицы пели вполголоса – как обычно делают в середине лета, – а воздух был сжат и насыщен той духотой, что обычно предшествует грозе. Была середина мая.

Карета остановилась у дома герцога Ришелье.

– А ведь ты подумай, брат Раевский, – выходя из нее, говорил своему спутнику Александр Сергеевич. – Ведь потомок легендарного кардинала Ришелье остался здесь после французской кампании, обустроился, даже на государеву службу поступил…

Пушкин в зрелые годы. Портрет работы Ореста Кипренского

– И ни много-ни мало основал Одессу!.. – воздев палец к небу, вторил ему собеседник.

– Вот что это, как ни связь времен? Причем в таком причудливом своем сочетании, что способно всколыхнуть воображение!

Поэт мечтательно посмотрел в небо. Раевский знал, что после такого он обычно сыплет экспромтами, и ни на какой серьезный разговор настроить его было невозможно, а потому поспешил вернуть его к созерцанию действительности.

– Ты забываешь, что нас ждут.

– Ах, да, прости. Пойдем.

Гости из далеко Петергофа – Полина Андреевна Осипова и ее племянница, доселе неизвестная поэту Анна Петровна Керн – немало порадовали заскучавшего без столичной суеты, вдали от светских вечеринок и балов, пребывающего здесь в малопочетной ссылке поэта, отправленного в тьмутаракань после опостылевших императорскому двору проявлений вольнодумства.

– Полина Андреевна, голубушка! – бросился поэт в объятия пожилой великосветской дамы, нередко скрашивавшей его одиночество в минуты душевной непогоды. – Как вы здесь?

– Да вот, батюшка мой, изволишь ли, тебя повидать приехали. Как ты тут?

– Сказать, что скучно – ничего не сказать. Вот только друзья и спасают. Вот, знакомьтесь, Раевский… Впрочем, вы знаете его.

– А то как же! А пишешь ли что?

– Пишу, да что толку? Цензура все равно ни черта не пропускает!

– А и все же не прекращай! Ни на минуту не останавливайся! Ведь слог твой, голос твой – все это достояние России.

– Ну полноте, хвалить-то! Вот лучше представьте-ка племянницу свою.

– Чего уж представлять, коли и так все знаешь?

– Ну так ведь то слухи – а то живое общение.

– Ну изволь. Анна Петровна Керн.

Миловидная голубоглазая светловолосая девица очевидно смутилась под жарким карим взглядом поэта, отчего на щеках ее выступил легкий румянец. Она, смущаясь, подала Александру Сергеевичу руку для поцелуя, а он только и смог, что припасть к ней и до неприличия долго целовать.

– Ну полноте, Александр Сергеевич…

– Не обессудьте. Нету никакой возможности оторваться, словно к живительному роднику приник.

– Ох уж… Настоящий поэт…

– Однако же, прошу к столу, где и познакомитесь с остальными моими гостями.

Через минуту поэт рекомендовал своих приятелей Полине Андреевне и Анечке. Надо сказать, что приятели эти немало удивили и можно даже сказать смутили столичных гостий своим внешним видом. Вернее, цветом кожи. Все они были черны как смоль. Первой не удержалась от восклицания Полина Андреевна – возраст позволял ей бывать несдержанной в таких ситуациях.

– Однако, батюшка мой! Отчего друзья твои черны как смоль?

Поэт расхохотался:

– А Вы, верно, позабыли, кто был мой дед? Абрам Петрович Ганнибал – помните такого?

– Помню, только ведь он твой прадед!

– Да и дед недалеко ушел. А были они – чистейшие эфиопы. Чернее государевой шляпы. Приехали в России стараниями государя нашего Петра Алексеевича…

– Это нам известно, однако, признаться мы считали, что все это – не более, чем красивая экзотическая легенда. Ведь Осипа Абрамовича, упокой Господь его душу, все мы знавали – ни дать ни взять еврей.

Пушкин рассмеялся пуще прежнего.

– Э-фи-оп, – проговорил он по слогам, глядя в глаза собеседнице. Причем тон его был таков, что не допускал даже намека на спор. – Так вот знакомьтесь. Ктутту. Мой старинный приятель и дальний родственник по линии покойного деда. Прямо из Аддис-Абебы к нам. А вот это – Менгисту. Тоже замечательный парень. Добрый друг и соратник по разного рода кутежам и хулиганствам светским. И наконец – Зиенда. Картежник, каких свет не видывал. Думаю, Полина Андреевна, Вам небезынтересно будет с ним сыграть. Но держитесь, однако же, говорю Вам, зная страсть Вашу к азартным играм – обыграет и отца. Прошу к столу, господа…

После традиционного перекуса перешли к обсуждению светских новостей, из которых новости, связанные с жизнью поэта интересовали Полину Андреевну более всего.

– А скажи нам, Сашенька, как это ты после аудиенции у Милорадовича жив остался? Ведь знаменит наш градоначальник своим крутым нравом в отношении вольнодумцев…

Вспомнив злосчастную встречу, поэт опустил глаза. Словно событиями вчерашнего дня вновь явились перед ним кабинет Милорадовича, его стальные серые глаза и такой же стальной, холодный голос, который зачастую становился для его посетителей последней трубной музыкой, провожавшей их на каторгу, а то – и на казнь.

… – И как прикажете это понимать? – потрясая в воздухе газетами с публикациями пушкинских эпиграмм на Аракчеева и государя императора, вполголоса гремел Милорадович. Да, ему и повышать тембр не требовалось, чтобы вселить в посетителя вселенский ужас и заставить его трепетать.

– Что именно?

– Ваши пасквильные сочиненьица!

– Но ведь я поэт!

– А я – генерал-губернатор. И должен надзирать за государственными служащими, коим Вы пока еще являетесь. Поэт Вы после службы, а во время ее будьте любезны соответствовать тем канонам и правилам, что еще Петр Великий в своей Табели заложил!

– Например? Иметь перед начальством «вид лихой и придурковатый»?

Милорадович молчал, изучая своего собеседника.

– Понимаю, вы настроены шутить. И никак не можете этого своего настроя унять, очевидно, по той простой причине, что не встретили покуда для своего остроумия партнера? Что ж, поверьте мне, я Вам его предоставлю.

– Где ж такой живет?

– В Сибири. Много я туда Вашего брата отправил. Вот и будете там соревноваться в красноречии. А столичного читателя уж пожалуйста увольте от необходимости созерцать Ваши творения…

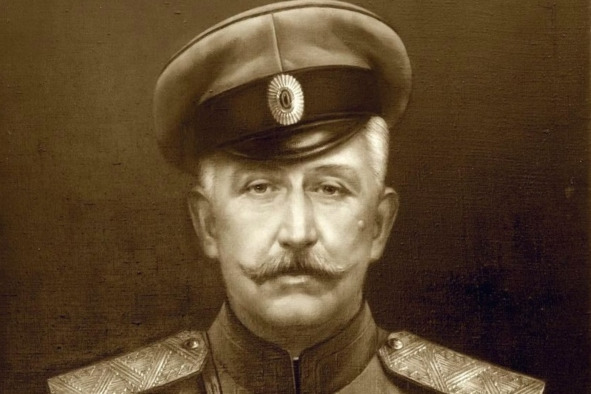

Михаил Алексеевич Милорадович

… – Саша? Ты с нами?

– Да, голубушка моя. Вот невольно припомнилась та самая встреча, о которой Вы только что изволили толковать.

– Ну так утолишь любопытство-то наше?

– Отчего же. Все решилось просто и по русскому канону.

– А именно?

– Взяткою. Видите ли, дед после смерти своей оставил бабке целый сундук с эфиопскими деньгами.

– Теми самыми, что отдавал он еще царю в канун французской кампании?

– Другими. У него их было много. И вот из этого-то сундука бабка и друг деда покойного, Давид Гершалович Шепаревич – тоже эфиоп потомственный, – и уплатили Милорадовичу дань за то, чтобы меня не в Сибирь, а всего лишь сюда, в злосчастный Крым сослали.

– Чем же тебе здесь не мило?

– А что здесь милого? Я ж не малоросс. А здесь самая тебе Малороссия и есть! Говора русского милого сердцу не слыхать!.. Вот только эфиопские друзья и спасают…

Когда речь заходила о них, глаза поэта как бы самопроизвольно светлели, он улыбался, речь его делалась возвышенной и доброй.

– А чего ж они-то совсем по-русски не говорят?

– Совсем. Но все понимают.

По законам жанра, один из чернокожих должен был сейчас прервать свое монолитное молчание. И он это сделал, озарив комнату дома Ришелье, который Пушкин снимал на время своей крымской ссылки, амхарским говором:

– Тххааелиунгда…. Пшангдааа… Закунгда… – только и смогли разобрать гости, доселе никогда не слышавшие таких диковинных наречий.

– Что он сказал, Саша?

– Восхищение выражает.

– Чем?

– Не чем, а кем. Анной Петровной и ее красотой.

– О! Право, нам лестно!

Африканец продолжал:

– Бенгиуууаа… Закуэст… Сукангианнн… Матумба!

– А сейчас?

– Стихами заговорил.

– Да что ты? Переведи нам!

– Не знаю получится ли…

– Но Саша!

– Ну хорошо… «Я помню чудное мгновенье // передо мной явилась ты, // как мимолетное виденье // как гений чистой красоты…»

– Ах… – женщины обомлели. Арап продолжал лопотать, а поэт – переводить.

– «В томленьях грусти безнадежной, // В тревогах шумной суеты // Звучал мне долго голос нежный // И снились милые черты…»

Анна Петровна не сводила с него глаз. И хоть автором строк был вовсе не Пушкин, принявший на себя скромную роль переводчика (а может, и Пушкин, а африканец говорил что-то совсем нам неведомое – правду о том таят анналы истории), все же именно Александр Сергеевич приковал к себе ее внимание, ведь говорились эти милые ее сердцу слова его устами…

Анна Керн

А после, когда Полина Андреевна осталась играть в карты с Раевским и Зиендой, Пушкин пригласил Анну Петровну осмотреть дворец. И конечно же, путь их привел прямиком в его опочивальню.

Велико же было ее удивление, когда она увидела здесь лианы, подвешенный к потолку гамак, тамтамы, деревянных идолков по углам…

– Но что это? – вполголоса спросила она.

– Это – дань предкам, корням, памяти. Я ж коренной эфиоп. И только вся эта стилистика помогает мне поддерживать себя здесь в форме.

– Вы верно шутите?

– Отнюдь.

Пушкин указал рукой на дверь, и из-за нее появился голый Ктутту, в одной набедренной повязке.

– Ах, срамота! – воскликнула Анна Петровна и прикрыла глаза рукой.

– Ничуть. У нас так принято.

С этими словами поэт стал срывать с себя одежды и бросать их на пол. Ктутту заиграл на тамтаме причудливую, но манящую мелодию далеких берегов Эфиопии. Анна Петровна заслушалась.

– Прав же, не срамитесь, раздевайтесь, голубушка, – оставшись почти нагим, призвал поэт.

– А как же? – она кивнула головой в сторону Ктутту.

– Пустяки. Он поймет.

Пушкин не считал совокупление чем-то греховным – ему оно казалось наивысшим проявлением любви и страсти. Вскоре уж и Анна Петровна разделила его мнение. И не смущало ее ни присутствие тети в соседней комнате, ни громкие звуки тамтама, ни Ктутту, с интересом наблюдавший за их соитием…

Стояло затишье. После очередной атаки немецких войск прошло несколько часов и можно было смело надеяться на то, что повторное наступление если и будет иметь место, то не ранее, чем завтра. Это время предстояло использовать для укрепления оборонительных позиций.

Командующий бригадой, генерал казачьих войск Петр Николаевич Краснов3 прибыл в ставку командира дивизии генерала императорской армии Густава Маннергейма4 28 июня 1915 года на уровне обеда. Договаривались о встрече еще утром, но казачий генерал был достаточно упрям и принципиален – ему хотелось, чтобы нерусский по происхождению, швед, генерал Маннергейм, подождал прибытия русского казачьего генерала, который ни по званию, ни по должности не уступал ему. Не понимал Петр Николаевич важности момента – оборона ослабевала, а Юго-Западный фронт был стратегически важен, и от его решительных действий во многом зависел исход кровавой войны, в которую на тот момент была уже втянута вся Европа.

Легендарный военачальник и писатель генерал Петр Краснов действительно встречался в описываемую пору с Маннергеймом

Поскольку назначенная на утро встреча сорвалась по причине опоздания Краснова, приехав в обед, Петр Николаевич в ставке Маннергейма не застал.

– Генерал уехали провожать великого князя Михаила Александровича, – отрапортовал адъютант.

– Как? Он был здесь?

– Так точно-с, господин генерал, и очень жаждал встречи с Вами.

– Проклятье… Скоро ли вернется генерал?

– Должно быть, скоро, ибо убыл уже более часа как.

– Хорошо, я покурю на улице. Когда приедет, позовешь меня.

– Слушаюсь…

Ждать однако же и впрямь пришлось недолго. Краснов был так увлечен своими мыслями о сорвавшейся встрече с великим князем, что и впрямь было для него известием не из приятных, и потому не заметил прибытия генеральской свиты и его самого. Обернулся он только на окрик адъютанта – поручика.

– Господин генерал Краснов! Густав Карлович ждет Вас!

– Густав Карлович… Черт те что… Швед – русский генерал, – пробормотал Краснов себе под нос, выбросил сигарету и вернулся в шатер. Зайдя за ширму, отделявшую адъютанта от приемной Маннергейма, он обмер. Перед ним сидел, облаченный в полное парадное обмундирование императорской армии… чернокожий.5

– Господин генерал Краснов? – не поднимая головы от бумаг, разложенных на столе, спросил генерал.

– Так точно-с, – все еще не до конца веря своим глазам, отрапортовал казак.

– Весьма польщен. Меня зовут Густав Карлович. Однако, Ваша непунктуальность расстроила не только меня, но и великого князя.

Краснов молчал, не в силах вымолвить ни слова.

Именно таким предстал маршал Маннергейм перед генералом Красновым. Таким же увидели его кинозрители в фильме 2012 года «Маршал Финляндии»

– Однако, отчего Вы молчите? Что мне передать Михаилу Александровичу при следующей встрече?

– Передайте ему мои извинения. И сами примите их. Густав Карлович.

– Так-то лучше, – собеседник поднял голову от стола и, приветливо и радушно улыбаясь, пожал руку Петру Николаевичу.

– С чем же великий князь пожаловали в ставку?

– Нам приказано усилить оборону у деревни Зазулинце. Получены разведданные о том, что завтра – послезавтра состоится атака на деревню со стороны Днестра. Необходимо предупредить вылазку.

– Какова численность?

– Атаковать будет одна бригада. Мы ударим по ним тремя, тем самым надолго отбив у немцев желание повторять вылазки.

– Но где взять столько личного состава?

– Одна ваша казачья бригада и две «дикие» бригады из хозяйства Хан-Нахичеванского не позднее сегодняшнего вечера также поступят в Ваше распоряжение.

– Отлично-с. Когда прикажете расквартировываться и где?

– Южный берег Днестра, где ставка Половцева. Делать это можете хоть сейчас, к вечеру бригады Хан-Нахичеванского подтянутся к Вам.

– Слушаюсь. Разрешите идти?

– Идите. И помните, что сейчас на Вас смотрит вся империя.

Прискакав в ставку Половцева, Краснов не скрывал скептического настроя.

– Здорово ночевали!

– Здоров! Как съездил? – Половцев был в простой рубахе и казачьих штанах – на заднем дворе ставки рубил дрова.

– Весьма и весьма, – выкуривая одну сигарету за другой, отвечал Краснов.

– Да что с тобой?

– Ты знаешь, кто энтот Маннергейм?

– Кто?

– Негра черный.

– Да ну тебя!

– Вот тебе и ну… Захожу значит в ставку, он там при полном обмундировании, ну весь как есть такой генерал не хуже моего, а с лица – чистый африканец!

– Ну и дела! Ну слушал я про него всякое разное, но чтобы такое…

– Вот и я думаю. Не верю я ему. И приказов выполнять его не стану.

– А ну как трибунал?

– Пущай. Пущай лучше трибунал, чем русской землей по приказу арапа черного торговать!

– Твердо решил?

– Тверже некуда. Сегодня прибудут бригады Хан-Нахичеванского – пои их, корми, расквартировывай, а ни о каком наступлении пусть и не думают. Сдадим Зазулинце и черт с ней, зато солдатики мои целее будут!

– Ну гляди, Петр Николаич, твоя голова!..

Половцев в своих опасениях относительно судьбы генерала оказался прав – если бы Краснов успел на утреннюю встречу с великим князем Михаилом Александровичем, то повел бы себя иначе. Как и обещал Маннергейм, вечером бригады Хан-Нахичеванского прибыли в расположение ставки, а завтрашним вечером немецкие войска захватили Зазулинце без единого выстрела. Краснов сумел сэкономить личный состав, но своим бездействием подорвал оборону Юго-Западного фронта, чем вызвал лютый гнев великого князя. Неделю спустя Михаил Александрович вызвал его и Маннергейма к себе в ставку, в Ростов.

– Как прикажете это понимать? – гремел князь, озаряя своды колонного зала своим резким баритоном. – Бригады Хан-Нахичеванского преодолели такое расстояние, присоединились к Вашим войскам, а Вы своим бездействием практически лишили нас форпоста на Днепре! Что это как не предательство и саботаж? А?

Маннергейм вел себя не в пример достойнее, чем Краснов, и вызывал своим поведением его раскаяние и угрызения совести. Выслушивая попреки и оскорбления великого князя, он стоял, потупив взор, лишь изредка бросая в ответ дежурное «виноват», и ни разу не сложив на других ответственность за потерю участка фронта.