Полная версия

Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siècle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма

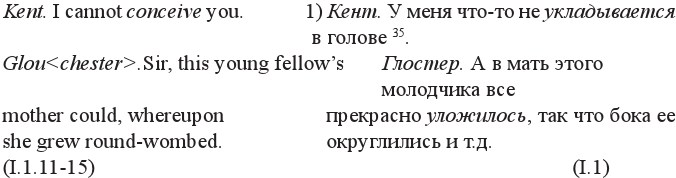

В прозаических частях, конечно, не встречается необходимости прибегать к неточности из-за недостатка места. Тут могут быть только непередаваемые каламбуры, игра слов, непонятные для русского слуха образы, которые пришлось заменить аналогичными158.

35 В печатном тексте трагедии – «в голову».

Здесь каламбур пришлось перенести на другое слово, так <…>159

4) For that I am some twelve or fourteen moonshinesLag of a brother.(I.2.4)4) Что на двенадцать лун поздней явилсяНа свет, чем брат.[I.2.4].пропущено «или четырнадцать».

5) Saint Withold footed thrice the ‘oldHe met the night-mare and her nine-fold Bid her alight, And her troth plight,And around thee, witch, around thee![III.4.118]5) Трижды Витольд приезжалИ девять чертовок с Марой встречал. Слезть160 им велел, Заклял от злых дел,И пошла вон, ведьма, пошла![III.4.125]Более точно передать эту «заговорную» песню, сохраняя при том размер и количество строк, не представлялось возможности.

Иногда (в исключительно важных по разбивке стиха местах) некоторая неточность допущена для сохранения рисунка,

6) then poor Cordelia!And yet not so, since I an sure, my loveMore ponderous than my tongue.[I.1.73]6) Корделия. Беднá я.И все же нет: моя любовь, я знаю161,Гораздо больше весит, чем слова.[I.1.78]Чаще всего приходится пропускать местоимения я, он, она, мое, твое, свое, когда эти пропуски не слишком затемняют смысл.

7) Meantime we shall express our darker purposeGive me the map there!………………………………………………We have this hour a constant will to publishOur daughters’ several dowers… tell me, my daughters.Which of you shall we say doth love us most?That we our largest bounty may extendWhere nature doth with merit challenge.7) Мы ж огласим сокрытое (наше) желаньеПодайте (мне сюда) карту!..................…………………………………………….Решили обнародовать мы нынеПриданое за (нашими) дочерьми..Скажи<те> дочери (мои) как мы любимыЧтобы щедрее доброта (наша) открыласьВ ответ любви природной[I.1. <35-52>]8) By day and night he wrongs me; every hourHe flashes into one gross crime or other[I.3.3]8) С утра до ночи злит (он) нас. Что ни часТо новую проделку (он) затевает[I.3.3]9) The messengers from our sister and the king[II.II.46]9) Посланцы от сестры (моей) и от отца <в кн: и короля>II.4.His countenance likes me not[II.2.86]Не нравится (его) лицо мне[II.Stocking his messenger[II.2.126]Посла (его) в колодки посадив.10) Me thinks he seems no bigger than his head[IV.6.16]Сам кажется не больше (собственной) головы[IV.6.16.11) My life will be too shortAnd every measure fail me.[IV.7.12] Жизнь (моя) короткаА мера (у меня) недостаточна[IV.7.12]162Пропущены иногда по тем же причинам другие, более точно определяющие смысл слова.

12) I am made of that self metal as my sisterOnly she comes too short…[I.1.68-70]Я (сделана) из того ж металла, что (моя) сестра…Но (сказано) кратко слишком[I.1.68-70Be to content your lordСупругу (своему) лучше угождать[I.1.280163]13) Loyal and natural boy[II.1.83]Тебе, мой честный (незаконный) мальчик![II.1.85]16414) Why, madam, if I were your father’s dogYou should not use me so.Собакой будь отцовской я, не след быТак обращаться (со мною)[II.2.131]15) And fire us hence like foxes.Огня и выжечь (нас) как лисиц из нор[V.3.23]Часто эти пропуски возмещаются предполагаемыми, но очевидными для всякого читателя ремарками, и это вполне в духе языка Шекспира, насыщенного потенциальным действием и полного прямых указаний [при отсутствии ремарок] на действия персонажей.

16) Save what beats there. Filial ingratitude16) Того, что бьется здесь. Неблагодарность[III.4.13]16517) Please you, draw near! Louder the music there17) Прошу, приблизьтесь. Музыканты, громче[IV.7.25]I fill this pin prickБулавку чувствуют![IV.7.57] No, sir, you must not kneelНе надо на колени (IV.7.59)В английском тексте в этих местах виден ясный расчет на инсценировку текста для полной понятности. Несуществующие ремарки очевидно должны были бы гласить: 1) указывая на сердце, 2) к Корделии и музыкантам, 3) колет булавкою свою руку, 4) к Лиру, который хочет стать на колени. Если бы не было этих действий, Шекспир не вложил бы в уста действующих лиц существующего текста.

В заключение должен признаться, что в двух местах я отступил ради полноты передачи от точного совпадения количества строчек и прибавил по одной строке.

18)Each buzz, each fancy, ech complaint, dislikeHe may enguard his dotage with their powersAnd hold our lives in merсy.[I.4.<326-328>18)Капризам, ссорам, мелким недовольствамЧто слабоумье старика рождаетОни поддержкою могли служитьИ нас держали в страхе.[I.4.392 <326–329>]19)All weary and o’er-watch’dTake vantage heavy eyes, not to beholdThis shameful lodging.[II.2.166 <165–167>]Отяжелевшие глаза, закройтесь,Чтоб мне не видеть этот мерзкий дом.[II.2.177 <166–167>]Относительно начертания собственных имен (по возможности английской формы, за исключением уже освященных традицией, хотя бы и не совсем правильной), передачи местоимений «ты» и «вы», обращений «милорд», «сер» и «сударь» я руководствовался общими для всех переводчиков указаниями, выработанными редакционной коллегией.

М. Кузмин166.Последний документ, из известных нам, относится уже к самому концу 1935 года:

23 декабря 1935 г.С.С. ДИНАМОВУУважаемый Сергей Сергеевич!

К съезду комсомола167 «ACADEMIA» выпускает и включает в число подарков членам съезда двуязычное издание168 «Короля Лира» Шекспира. Книгу предполагалось выпустить без предисловия, но ввиду указанного выше обстоятельства мы просим Вас в возможно более краткий срок (не более 2-х недель) дать нам очень небольшое, насыщенное предисловие, характеризующее классическое наследие Шекспира и, в частности, «Короля Лира». Размер предисловия нам представляется примерно ¼ – ½ листа.

Заведующий Издательством (Я.Янсон)169.

Судя по этому документу, издательство не очень понимало, для кого предназначено серьезное двуязычное издание Шекспира, и стремилось любой ценой найти возможности для его распространения. Однако и к съезду комсомола книга не была издана. Из имеющихся у нас документов следует, что только во второй половине сентября 1936 г. появился сигнальный экземпляр, по которому А.А. Смирнов должен был еще раз проверить текст. Тираж же был отпечатан к концу года. Лишь 25 декабря было подписано распоряжение о выдаче авторских экземпляров Смирнову и Динамову.

Кузмина к тому времени уже почти 9 месяцев, как не было в живых.

В п е р в ы е: Новый мир. 2015. № 5. С. 171–183.

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЦИКЛ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА И ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА 1915 ГОДА

То, что стихи Мандельштама могут, а зачастую и должны восприниматься не только сами по себе, исключительно как замкнутый на себя текст, но и среди текстов иных, которые проясняют их смысл для читателя / исследователя, давно уже стало аксиомой. Однако широта этого контекста для пишущих в таком ключе авторов колеблется от предельно широкого (именно так чаще всего и бывает) до очень локального. Мы хотели бы предложить здесь толкование причин появления одного не до конца сформированного и утраченного в последующих публикациях мандельштамовского цикла, исходя из места и времени его появления.

Соотношение поэзии Мандельштама с современными общественными и политическими темами, обсуждавшимися на страницах повременной печати, стало, особенно в последние годы, предметом значительного внимания. Не претендуя на исчерпание накопившейся обширной литературы, назовем только несколько работ, вплотную и подробно посвященных этой теме: книга и статья Д.М. Сегала170, небольшие книги М.Л. Гаспарова171 и О.А. Лекманова172. Разные по своим целям, задачам и методологии, они нацелены, однако, на то, чтобы продемонстрировать: стихи Мандельштама должны быть рассмотрены не только в «большом» контексте идей великих авторов, но и в более узком, предопределенном темами и запросами своей эпохи.

Нас заинтересовала небольшая публикация Мандельштама, состоящая из трех стихотворений. В просуществовавшем лишь полгода еженедельном журнале «Голос жизни»173 1 апреля 1915 в № 14 была страничка стихов (С. 10), на которой слева размещались стихотворения: Мандельштам О. Из цикла «Рим». 1. «О временах простых и грубых…»; 2. (Памяти Воронихина) [«На площадь выбежав, свободен…»], 3. «Посох мой – моя свобода…», а справа следовали два стихотворения поэта совсем иного, как будто бы ни в чем не сравнимого с Мандельштамом: Тиняков Александр. Слава будням; Цивилизация174.

Историю публикации мандельштамовского текста узнать легко. В дневнике С.П. Каблукова 6 февраля 1915 г. читаем: «Вчера днем был у Мережковских. <…> Главная же цель моего посещения – пристроить в “Голосе жизни”, редактируемом Философовым, некоторые стихотворения И. Мандельштама. Гиппиус берет “Египтянина”, ”В морозном воздухе…”, ”Я не слыхал рассказов Оссиана…”, ”Неумолимые слова…”, “Посох мой…”, ”Казанский собор”, ”О временах простых и грубых…”. Уведомил об этом Мандельштама, спрашивая, согласен ли он отдать эти стихи “Голосу жизни” по 50 к. за строку»175. Из этих семи стихотворений шесть были в журнале напечатаны, только «Я не слыхал рассказов Оссиана…» осталось неопубликованным – скорее всего, поскольку журнал прекратился: вторая подборка мандельштамовских стихов появилась в № 25, а № 26 стал последним.

Для нас существенно, что стихотворения в журнал отбирала З.Н. Гиппиус и, вероятно, она же занималась дальнейшей их судьбой. Вообще стихотворный раздел в «Голосе жизни» теснейшим образом связан с ее интересами и знакомствами. Не говоря о публикациях собственных ее стихов, следует отметить, что она была в давних и тесных отношениях с П.С. Соловьевой (Allegro), С.А. Андреевским, своим дальним родственником Вл.В. Гиппиусом (дважды печатавшимся в журнале под псевдонимом Вл. Бестужев), А. Блоком. В круг ее младших друзей и учеников входили Н. Ястребов, М. Шагинян, ставшие ей близкими уже в годы эмиграции Г. Иванов и Г. Адамович. Кажется, есть основания приписать появившиеся в № 22 стихи Владимира Зыбина «Суламита» будущему секретарю Мережковских В.А. Злобину. Есениным она была чрезвычайно заинтересована и писала о нем. Конечно, были в журнале стихи и тех авторов, о связях которых с Гиппиус мы знаем мало или не знаем вообще (акмеисты по своей бывшей общности176 Н. Гумилев, С. Городецкий и А. Ахматова177, Н. Клюев и А. Ширяевец, М Моравская, Н. Бруни, М. Струве, А. Толмачев, Р. Ивнев, Н. Адуев, Л. Галич (Габрилович), Д. Крючков), но все же, как кажется, в отборе поэтических имен прослеживается определенная линия, где появление стихов Мандельштама выглядит совершенно логичным. Но почему здесь, в таком соседстве, и почему циклом, который потом никогда у Мандельштама не фигурировал?

Как кажется, ответ заключается именно в соседстве на одной полосе двух поэтов, о котором мы говорили. Подтверждается это и тем, что непосредственно предшествует стихам Мандельштама статья М. Шагинян «Европа и мы. Ответ г. Тинякову». Понятно, что ответ этот – часть спора, который проходил на страницах не только «Голоса жизни», но в основном все-таки в этом журнале.

Формально началось все статьей Тинякова «К переоценке ценностей», напечатанной в восьмом номере. Если попробовать вкратце изложить ее суть, то, видимо, получится примерно вот что: «Великая по своим размерам война должна привести и к великим внутренним переменам. Она властно требует от нас переоценки, – если не всех, то большинства культурных ценностей. И прежде всего она требует пересмотра, упорядочения и углубления наших отношений к западно-европейской цивилизации. <…> К началу ХХ века несоответствие между достижениями материальной, интеллектуальной и духовной культуры на Западе стало угрожающим. Рядом с гигантским развитием техники и всяческих прикладных знаний шло в Европе моральное одичание <…> Технический прогресс заставляет человеческий организм видоизменяться быстрее, чем этого требуют законы природы, он заставляет людей сообразовать работу своего сознания с работой всяческих машин, и в конце концов машина подчиняет себе человека физически и умственно. <…> Опьяненные внешними победами над природой, люди перестают думать о внутренней борьбе и, благодаря этому, они преждевременно слабеют физически, развращаются умственно, мельчают духовно. <…> Мы еще должны долго и много работать, чтобы воспринять и воспитать в себе европейское, германское упорство, немецкую волю; но с помощью этой воли мы должны развивать не технику, не фабрики и заводы, не пути сообщения, а наше нравственное “я”. “Пусть побывавшая в европейской школе Марфа хлопочет и заботится о всем внешнем, – хозяйкою нашего великого русского дома останется все же мечтательная и молитвенная Мария, сидящая у ног Христовых”, – пишет Сологуб. Но если так, то хозяйке нашего дома не нужны броненосцы и граммофоны и заботы о чем-либо подобном, ибо Мария не забудет слов Учителя, сказанных ее сестре: “Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно”. Здесь не может быть колебаний и совмещений: Христос и Эдиссон идут в разные стороны, и если нам душа Марии действительно ближе души Марфы, то мы пойдем за Христом, не слушая того, что нам будет кричать Эдиссон в усовершенствованную телефонную трубку. И не только сами пойдем, но и наших западных братьев попытаемся увлечь на наш путь!»

Здесь Тиняков открыто полемизирует с Ф. Сологубом и вообще с позицией журнала «Отечество». Еще в конце 1914 года Сологуб писал о современных проблемах:

Перед нами стоит трагический вопрос: сохранить ли нам нашу влюбленность в европейскую, в частности, в германскую, культуру, или это европейское, германское разлюбить.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Вот в этом-то и состоит наша интеллигентская трагедия. Кто милее: Европа или Россия? Где наша истинная родина? в степях восточной Европы или в парках Версаля? <…>

Интеллигенция же наша переживает критический момент. Если она и для себя желает от последствий этой войны некоего блага, если она хочет, чтобы и для нее эта война стала освободительною, то ей придется многое преобразовать в строе своего миропостижения. Европейская ориентация, проводимая слишком прямолинейно и в тех областях, где она не потребна, оказывается для нас столь же трагическою, как для поляков могла бы оказаться ориентация австрийская, если бы поляки пожелали в этом упорствовать.

Кризис европейской ориентации состоит не в том, что европейская культура оказалась несостоятельною; <…>

Европейская, в частности, германская культура еще крепка и добротна, что и сказывается, между прочим, в той деловитости и в том одушевлении, с какими германцы ведут эту войну. Но нам-то культура эта несродни.

Европейская ориентация у нас терпит кризис, – размеры которого так велики, как мы теперь только с трудом можем представить, – потому что европейская культура потребна нам только отчасти, в предметной своей части, а не целиком, как мы хотели ее взять. Никогда, думаю я, не дойдем мы до того «культа вещей», которым так характеризуется та же немецкая цивилизация, и никогда душу свою, Марию, не променяем на тело ее, Марфу. <…>

Это не значит, конечно, что нам следует отвергнуть материальную культуру Европы. Технику и законодательство, манеру строить дороги и дома и строить даже внешние формы жизни, – все это будем брать по-прежнему или даже еще энергичнее, но всему этому дадим только служебное значение. Пусть побывавшая в европейской школе Марфа хлопочет и заботится о всем внешнем, – хозяйкою нашего великого русского дома останется все же мечтательная и молитвенная Мария, сидящая у ног Христовых.

Мы – не Запад и никогда Западом не будем. Мы – Восток религиозный и мистический, Восток Христа, предтечами которого были и Платон, и Будда, и Конфуций. Трагедию нашу мы должны разрешить в том, чтобы над крушением европейской ориентации вознести то новое слово, которое мы давно обещаем миру, но которое уже давно дано нам в мистическом миропостижении Востока. Довольно нам ориентироваться на Запад, пора нам найти в самих себе нашу правду и нашу свободу, опереться на исконное свое, вспомнить древние наши были, оживить в душе торжественные звоны вечевых колоколов.

В идеалистичности нашей интеллигенции, в ее высокой незаинтересованности лично для себя, вот в этом нашем прекрасном свойстве и сказывается наша тоска по тому сокровищу, которое нам дано, но которое мы держим под спудом178.

Сологубовская нота восхищения интеллигенцией была хотя бы отчасти продиктована позицией всего журнала, в редакционном манифесте уже второго номера писавшего:

Наше общественное развитие совершалось под знаменем служения народу. Любовь к народу одушевляла нашу интеллигенцию и нашу литературу. Заботы об облегчении народной тяготы, о благе народа направляли деятельность нашей интеллигенции, отдававшейся этому делу беззаветно и безоглядно179. Пришла война; нездешней силой брошен наш народ на арену мировой войны; безумное нападение врага вынуждает народ к защите. И на границах нашей земли борется наша армия – самое лучшее народное представительство из всех, что были до сих пор в России. Эта армия должна сломить упорство врага и обеспечить достойное существование нашей родине.

Интеллигенция остается верной своему старому знамени, верной заветам своих духовных вождей. Служение воинствующему народу, содействие к достижению стоящих перед ним ратных целей, – вот та истинно демократическая задача, которая раскрыта теперь перед нашей интеллигенцией. Не только материального содействия, материальной помощи требует воинствующий народ – такое требование наименее обременительно для духа, – но поддержки духовной, создаваемой уверенностью в полном слиянии надежд мирного населения и чаяний русского войска. Интеллигенция русская, не останавливавшаяся никогда перед самыми дорогими жертвами, не раз отдававшая жизни лучших своих сынов, не может и не должна остановиться и перед жертвой духа, которая вызывается основным фактом – приятием войны.

Все способности своего духа, всю свою энергию должна исчерпать русская интеллигенция для того, чтобы помочь вожделенной цели русского воинства – победе. Ни «предрассуждения» мирного времени, ни «перспективы» будущего, которые, возникая в сознании интеллигенции, пугают ее, не должны иметь места в мотивах ее деятельности. Воинствующий народ одушевлен желанием победы, и интеллигенция должна употребить все свои усилия к тому, чтобы это одушевление росло беспрерывно и становилось все более и более энтузиастическим180.

Но для общей позиции «Голоса жизни» не менее важно было и то, что «Отечество» (также в редакционной статье) весьма резко отвечало на выступления Мережковских первых военных месяцев:

Д.С. Мережковский возмущен нашим отношением к войне. Мы с любовью и благоговением относимся к ратному труду, подъятому русским народом, и высказываем убеждение, что все русские люди, каждый в своей сфере, должны содействовать достижению основной задачи войны – полнейшей и скорейшей победе над врагами. Русская интеллигенция не может, не должна отказать в словах любви и сочувствия русскому народу, ведущему войну

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… Какая злость и какое бездушие нужно для того, чтобы делать такие уподобления!

Идет жестокая война. Кровь и ответственность на всех нас. Слезы, стоны, клики сочувствия несутся со всех сторон; никто не может чувствовать себя не затронутым войной. Один Д.С. Мережковский избрал благую часть: он умыл руки в крови, как некое историческое лицо, и, отойдя в сторону, стал подсвистывать и подхихикивать всем, кто говорит, что война – не постороннее нам дело, а наше, кровное наше дело181.

Конечно, впрямую отвечать на такие обвинения было бы весьма затруднительно, особенно ввиду военной цензуры, оставившей следы в виде строк точек даже во вполне благонамеренных текстах Сологуба и редакции «Отечества». Кажется, именно поэтому для полемики Мережковские, используя «Голос жизни», доверили слово Тинякову, вхожему к Сологубу и даже печатавшемуся в его журнале182, а также публиковавшемуся в «Отечестве»183.

На «К переоценке ценностей» первой Тинякову отвечала Гиппиус, писавшая:

Очень опасен уклон статьи г. Тинякова <…> Опасен и неверен, хотя исходит автор из верных положений, – о двойственности культуры. <…> Переразвитие внешней культуры ведет к механике, к автоматизму – к падению; переразвитие стороны внутренней – к разъединению, к вымиранию, к одичанию – т.е. опять к падению. У нас и у немцев – две разные, но равные опасности. Перепроизводство внешней культуры у немцев в ущерб внутренней (всякое ненормальное развитие одной стороны идет в ущерб другой, соответственно умаляет ее), грозит им механикой, разложением личности; наше переразвитие духовное, не гармонирующее с уровнем нашего внешнего развития, носит в себе ту же, обратную, но равно страшную угрозу. А г. Тиняков предлагает нам следовать дальше как раз по этому, самому для нас опасному склону. <…> К вырождению ли духа ведет путь или к вырождению плоти – на конце обоих одинаковая гибель. Допустим, что в Германии разлагается личность; а мы будем ли правее и счастливее, если у нас начнет разлагаться – общество? «Христос и Эдиссон идут в разные стороны», – утверждает г. Тиняков. Сопоставление не из удачных, но все равно, мы берем не личности, а принципы. И тут я должен в сотый, в тысячный раз сказать: нет, они именно идут в одну сторону, вместе, неразрывно слитые в одном движении. Мало того: в Христе уже есть Эдиссон, и отречение от Эдиссона равносильно отречению от Христа184.

Следующей была Шагинян, статью которой мы уже упоминали. В запальчивости она во многом была несправедлива по отношению к Тинякову, который отвечал ей185, после чего полемика на страницах журнала прекратилась, но Тиняков продолжал думать и писать, результатом чего явилась его рецензия на книгу С.Н. Булгакова «Война и русское самосознание», в которой он попрекал Булгакова теми же самыми положениями, которыми ранее попрекали его самого:

Спора нет – переразвитие техники, угрожающее Западной Европе, не может быть названо явлением положительным. Современная война гораздо красноречивее Герцена доказывает, что забота об одном лишь материальном развитии при слабом внимании к совершенствованию моральному приводит не к прогрессу, а к катастрофе. Но порицанию в данном случае может подлежать лишь временное направление западно-европейской активности, а не сама активность. Критиковать западно-европейскую культуру и даже внешнюю цивилизацию русским людям следует с величайшей осторожностью. Уклон к одностороннему, исключительно материальному развитию, конечно, опасен, но смертельно опасным он может быть лишь для нации, чрезмерно бедной духовно и умственно. Думать иначе, высказывать, например, мысль, – что Германия съедена техникой и мещанством, – значит высказывать неверие в жестокую мощь общеевропейского духа, своеобразной ветвью которого является и наш русский дух… И если Германии угрожает одностороннее развитие техники, нам угрожает враг более опасный, старинный наш недуг: недоразвитие воли, выражающееся во всякого рода внешних неустройствах. Устремляя все свое внимание на цели конечные и последние, мы – в то же время не исполняем нашего земного назначения, и живем шатко, безнравственно, безрадостно и безвкусно. Г. Булгаков склонен думать, что причиною этого является наше возвышенное стремление к «невидимому, небесному граду», какового стремления совсем-де нет у «мещанской» Европы… Но что, если это стремление уже в достаточной степени выцвело и полиняло в русской душе? Что, если наша внешняя бедность является уже не следствием внутреннего богатства, а всего-навсего результатом лени и бессилия?!186

Впрочем, для наших целей это уже не слишком существенно.

Существенно то, что стихи Мандельштама были вставлены в сердцевину полемики о судьбах России, ее нынешнем и грядущем предназначении. Конечно, полемика эта для читателя начала XXI века выглядит наивной и повторяющей азы русской и западной историософской мысли, но в то время она такой не казалась. Виртуальный цикл Мандельштама «Рим» должен был представлять «западническую» точку зрения, и не только в полемике между публицистическими выступлениями, но и в поэзии, ибо два стихотворения Тинякова откровенно фиксировали его тогдашние убеждения. В стихотворении «Слава будням» воспевается повседневность в противовес «мечте-царевне» (об этом Тиняков – в еще более откровенной форме – будет писать в целом ряде рецензий, в том числе и на книги лично близких ему авторов187), а в «Цивилизации» проклинаются достижения последней: