Полная версия

Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства (издание дополненное и расширенное)

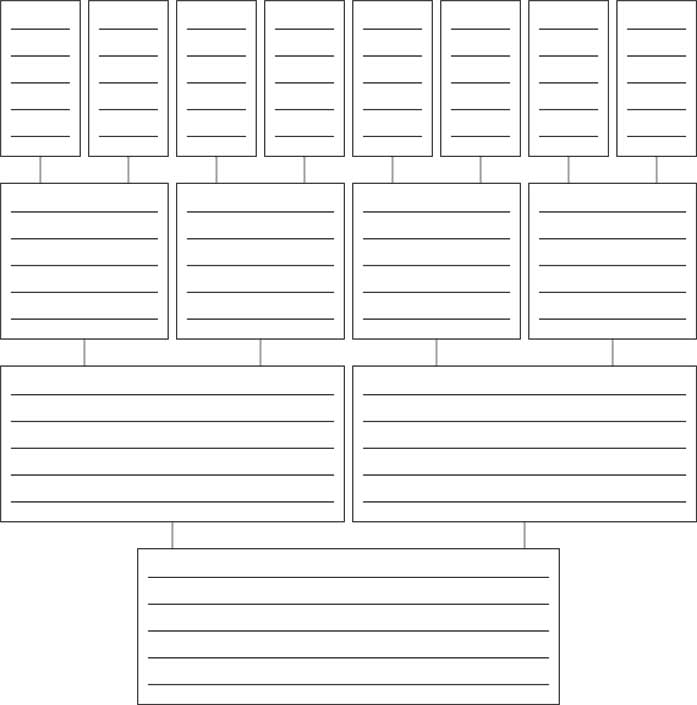

Задание 1. «Древо семьи»

Цель задания: познакомиться со своим родом для осознания его роли в формировании нас как матери или отца.

1. Заполните схематическое древо вашей семьи, начиная с себя и продолжая родителями, дедушками-бабушками, прадедушками-прабабушками с обеих сторон. В квадратики вписываются имена и главные характеристики родных (профессия, количество детей, достижения, разводы, болезни, возраст смерти и т. д.).

2. Внимательно посмотрите на картинку, которая у вас получилась. Запишите детали, которые бросаются в глаза, по двум линиям. Какая часть рода выглядит более сильной и надежной – мужская (родственники мужского пола со стороны отца) или женская (предки женского пола по материнской линии)? Что особенного вы заметили в той и другой линиях? Запишите мысли, которые приходят вам в голову.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Запишите ключевые моменты истории своей семьи. Обсудите семейное древо (в той мере, в которой готовы поделиться), а также чувства и мысли со своим Напарником. Если у вас возникнет потребность детально проработать историю своего рода и найти объяснение трудностям в отношениях внутри семьи, вы можете обратиться к специалисту для составления геносоциограммы.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Задание 2. «Ресурсы рода»

Цель задания: осознать, что предки играют в нашей жизни важную роль.

1. Напишите письмо своим предкам по материнской линии (всем женщинам со стороны мамы). Какие способности и ресурсы они передали вам? Чему вы научились благодаря им? Какие качества приобрели? Чем гордитесь?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Напишите письмо своим предкам по мужской линии (все мужчины со стороны отца). Какие способности и ресурсы они передали вам? Чему вы благодаря им научились? Какие качества приобрели? Чем гордитесь?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Считаете ли вы, что корни человека становятся его опорой или, напротив, проблемой? Важно ли, на ваш взгляд, принимать вклад предков в нашу жизнь? Сделайте свои выводы о роли семейного древа в жизни человека. Обсудите их с Напарником.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Задание 3. «Настоящее семьи»

Цель задания: анализ ситуации, сложившейся в вашей семье сейчас.

1. Пожалуйста, честно ответьте на вопросы ниже, сформулированные Вирджинией Сатир в книге «Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту». Запишите один из вариантов ответа – «да», «нет», «не всегда».

Вам нравится жить в вашей семье в данный момент?

_____________________________________________________________

Чувствуете ли вы, что живете с друзьями, людьми, которые вам нравятся, которым вы доверяете и которые испытывают к вам то же самое?

_____________________________________________________________

Быть членом вашей семьи весело и интересно?

_____________________________________________________________

2. Проанализируйте ваши ответы и опишите чувства, которые вы в связи с ними испытываете.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Три ответа «да» означают, что ваша семья благополучна и не требует существенных изменений. Ответы «нет», «не всегда» свидетельствуют о том, что необходима работа над изменениями. Семья не должна быть обузой, местом, где небезопасно, некомфортно или просто скучно. По утверждению Вирджинии Сатир, благополучная семья – «это пристанище, где можно отдохнуть, освежиться и набраться сил, чтобы лучше справляться с внешними проблемами». Напишите, какие моменты в жизни вашей семьи вам хотелось бы изменить к лучшему.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Предположите, каким образом атмосфера внутри семьи влияет на детей? Чем, на ваш взгляд, должна быть семья для каждого, кто в ней живет? Запишите свои размышления и обсудите их с Напарником.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Урок 1.2. Какой фундамент у семейной системы?

История. Начало

Антонина вышла замуж и родила двоих детей в зрелом возрасте. Первенец, сын Максим, появился в 39 лет. Дочка Нюра, младший ребенок в семье, родилась, когда маме исполнилось 42 года. Отец детей, муж Антонины Валерий, был старше ее на 7 лет. Инициатором брака стала сама Антонина. Валерий к семье относился как к неизбежности: «давно пора». Всю свою жизнь он посвятил науке.

В молодости у Валерия была большая любовь, но отношения разрушились: он не смог жениться на девушке своей мечты. Антонина знала это, но твердо верила, что ее огромной любви хватит для того, чтобы со временем муж ей ответил взаимностью.

Дети подрастали. Отношения между супругами оставались ровными, но исключительно деловыми. Отец выполнял свой долг – зарабатывал деньги. Эмоционально включаться в жизнь семьи он не спешил. Постепенно у Антонины накопилась усталость. Женщина чувствовала, что ей не хватает советчика, не с кем поделиться сомнениями. И тогда она нашла собеседника в лице маленького сына, которому едва исполнилось четыре годика.

– Максим, как ты считаешь, пора в квартире делать ремонт?

– Максим, мне нужно с тобой посоветоваться о планах на лето.

– Максим, как думаешь, стоит нам купить дачу?

Мальчик взрослел и умнел не по годам. Гены отца стали проявляться в интересе к науке. Отношение матери развивало ответственность. Уже в начальной школе он чувствовал себя главой семьи. Понимал, что отец слишком погружен в науку, а мама одна не справляется. Кто-то должен был взять роль мужчины на себя.

Окружающие так и говорили про него: маленький взрослый. Шутили о том, что в доме главный мужчина – он. Но очень скоро серьезный и развитый мальчик начал испытывать страх и тревожность. Он не мог заснуть по ночам, нервничал из-за оценок и контрольных, переживал за маму и за сестру.

Беззаботность исчезла, словно он внезапно лишился детства. Но со стороны интеллигентная семья выглядела прекрасно – умные, зрелые родители; воспитанные, послушные дети.

Что такое функциональная семья?«Нормально функционирующая семья, – отмечают в своей работе “Психология и психотерапия семьи” Эдмонд Георгиевич Эйдемиллер и Викторас Юстицкис, – это семья, которая ответственно и дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена… Дисфункциональные семьи оказываются не способными удовлетворять потребности друг друга в личностном, духовном росте».

Выполнение семьей своих функций – воспитательной, хозяйственно-бытовой, эмоциональной, функции духовного общения, первичного социального контроля, сексуально-эротической функции – возможно только при условии слаженной работы всей семейной системы. И она, в свою очередь, подчиняется определенным законам.

Зачем нужна иерархия?Важнейшие составляющие семейной системы – это иерархия и границы. Если то или другое оказывается нарушено, то у всех членов семьи словно пропадают опора и чувство безопасности. Особенно трудно в такой системе приходится детям: в отличие от взрослых, они не обладают жизненным опытом и не могут себе помочь. А главное, зачастую принимают искаженную реальность как верную и после нередко застревают в ней.

Иерархия – это порядок в семье, система авторитетов, власти и ролей. Это степень влияния одного члена семьи на других и всегда – ответственность родителей за детей.

Иерархия означает, что у родителей больше власти и привилегий, но вместе с тем и больше ответственности. У детей меньше власти, но и ответственности тоже меньше. Если родители претендуют на власть, но не подкрепляют ее ответственностью за ребенка, возникают нарушения. Например, в тех семьях, где мама с папой передают функцию воспитания бабушкам или другим членам семьи, дети часто начинают конкурировать с родителями и обесценивать их. Мать и отец перестают быть фигурами, на которые можно опереться. Детям приходится искать опору где-то еще: среди других членов семьи, в компаниях сверстников. Если мы как родители отказываемся управлять внутрисемейными вопросами и начинаем перекладывать функции семьи на других людей – в том числе и на самих детей, – то авторитет родителей очень скоро перестанет существовать.

Поэтому важно понять, какая именно семейная иерархия является адекватной и что отличается от нее в нашей семье.

Итак, родители – всегда главные. Мама и папа обеспечивают, защищают, несут ответственность, принимают решения. Дети участвуют в жизни семьи, но не определяют ее. Они высказывают мнение, которое учитывается. Они имеют право на любовь и заботу. Но они не принимают ключевых решений и не берут в свои руки бразды правления.

Старшие по возрасту дети в семье имеют преимущество перед младшими. Исключение составляют семьи, в которые дети были приняты (усыновление, опека). В этом случае, как это ни странно звучит, естественная иерархия часто выстраивается по времени прихода ребенка в семью: кто раньше пришел (родился или был усыновлен), тот и старше.

Детям необходимы забота и защита взрослых. Вырастая, становясь продолжателями своего рода и традиций своей семьи, они передают заботу, любовь и знания, которые получили от родителей, своим детям. «Долг» всегда отдается вперед – будущему поколению.

В реальной жизни гармоничные конструкции и функциональные семьи, к сожалению, встречаются недостаточно часто. Нередко происходит тот или иной «сбой в системе».

1. Ребенок ощущает себя выше родителей

В этом виде нарушения дети не ценят вклад, который родители внесли в их жизнь. Они стыдятся своих «предков». Могут критиковать родителей за ошибки воспитания, начинают учить жизни своих мам и пап. Испытывают ненависть к кому-то из родителей, например, в связи с его зависимостями или по другим причинам. Находясь в такой позиции, дети зачастую ощущают себя крайне неуверенно в жизни, вступают в конфликтные отношения с вышестоящими (начальниками, учителями), из чего естественным образом получают проблемы в профессиональной и личной жизни. В состоянии незащищенности человеку сложно реализовать себя.

Если ставить себя выше родителей, есть риск потерять часть собственной личности, а с ней и ресурсы, которые позволяют двигаться в нужном направлении – к созданию собственной жизни и семьи.

Пример из жизни

Алексею 42 года. Мужчина уверен, что воспитал себя сам: «недалекие» родители, которые, по его меркам, ничего в жизни не достигли, не могли на него повлиять. Когда Леше было 16, он разочаровался в матери и в отце. Мать, по его словам, только кормила-поила, но не занималась развитием сына. Ничего не могла дать в плане интеллекта. Отец был в принципе «никакой» – у такого, оказалось, нечему научиться.

Сын отказался признавать очевидный вклад родителей – они дали жизнь, вырастили, заложили устойчивость.

Вместе с отрицанием авторитета родителей у мужчины на многие годы сохранилась подростковая импульсивность, эмоциональная нестабильность, страх перед принятием решений. Он поздно женился и испытывает трудности в отношениях с женой. У него нет детей. В целом Алексея сложно назвать зрелым, гармоничным человеком.

2. Ребенок «усыновляет» собственных родителей

В этом виде нарушения иерархии дети и родители фактически меняются местами. Дочери и сыновья берут на себя ответственность за мам и пап с зависимостями, заболеваниями, психической неустойчивостью. Подобное искажение происходит и в ситуациях, когда родитель сам неуверенный, инфантильный, ведет себя как ребенок, поневоле ставя настоящего ребенка в позицию взрослого. Такой маленький взрослый ночами разыскивает пьяного отца по улицам. Круглосуточно ухаживает за больной матерью, исполняя ее капризы. В этой конструкции ребенок, даже вырастая, не думает о себе, о своей карьере и семье. Проблема в том, что такой человек порой жертвует целым родом – будущим, которого не может себе позволить, – в угоду родителю.

Пример из жизни

С таким видом искажения мы столкнулись в собственной семье, когда забрали из детского дома тринадцатилетнюю Дашу. Девочка с раннего детства ухаживала за кровной мамой с зависимостью. Примерно с 5 лет Даша сама готовила еду, ходила одна на улицу, иногда добывала продукты. Когда ей исполнилось 9 лет, мама попала в места лишения свободы, а Даша – в детский дом. Причем дочка винила себя в том, что «недосмотрела» за мамой. В нашей семье ей было сложно смириться с главенством родителей. Она не доверяла взрослым. Во всем контролировала нас с мужем. И первые несколько лет не могла переключиться на роль ребенка, от чего страдали отношения, развитие и учеба. Даша «потеряла» часть своего детства.

3. Родитель воспринимает ребенка как равного

Случается, что родитель отказывается воспринимать ребенка как более слабого, беззащитного. Считает, что тот способен справляться с трудностями наравне со взрослым человеком, и нагружает его непосильной ответственностью. Например, мать заставляет дочь защищать ее во время ссор с отцом или бабушкой. Родители перекладывают финансовую ответственность на ребенка, жалуясь на свои кредиты, огромные траты и требуя вернуть вложения в него самого. Ребенок в такой семье лишается защиты и покровительства. Но детьми нельзя пользоваться как щитом – чтобы заслониться от конфликтов, жизненных невзгод и материальных проблем. Иначе они испытывают разрушительное чувство вины за то, что по определению не в состоянии изменить.

Пример из жизни

Ольга рано родила сына Мишу и по разным причинам, включая наркотическую зависимость, не справлялась. В результате все заботы о ребенке взяла на себя бабушка, заменив Мише мать. Неудивительно, что ребенок был привязан именно к ней. Со временем бабушка лишила Ольгу родительских прав и стала официальным опекуном ребенка. Однако все члены семьи продолжали жить под одной крышей. То и дело возникали конфликты между матерью и бабушкой. Доходило до драк. В этих ситуациях Миша всегда вставал на защиту бабушки, сражаясь с собственной матерью. И бабушка позволяла ему делать это как равному. В результате такого искажения ребенок рос с неустойчивой психикой. Его отношение к матери всегда было сложным: смесь ненависти и любви. Сегодня повзрослевший Миша уверен, что никогда не захочет иметь семью и детей.

4. Родитель делает из ребенка символического партнера

Такое нарушение часто возникает, если в семье между супругами нет теплых доверительных отношений, утрачены страсть и взаимопонимание, а также когда второй половины в принципе нет. От ребенка ждут, что он восполнит недостающую духовную близость, и нередко перекладывают на него задачи взрослого. Например, мама или папа неосознанно делятся с ребенком своими проблемами в личной жизни: жалуются на отношения с супругом, изливают негативные эмоции на вторую половину, еще хуже – погружают в интимные подробности. Для ребенка это невыносимо тяжело. Он не может отвечать за то, что происходит между матерью и отцом. Дети не в состоянии служить опорой своим родителям – у них недостаточно для этого прочности и сил.

История. Продолжение

Максим взрослел. Он окончил школу, поступил в вуз, потом в аспирантуру. Отец к тому времени окончательно самоустранился, исключив себя из жизни семьи. Его функции выполнял сын, которого Антонина «назначила» своим партнером. Она советовалась с Максимом как с супругом, искала у него опоры, обращалась к нему за поддержкой. Все привыкли к тому, что за решение сложных вопросов отвечает Максим: если что-то случается, именно он дает верные советы и находит правильные ответы.

По мере взросления тот факт, что мать постоянно в нем нуждается, стал раздражать Максима. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Антонина контролировала каждый шаг сына и распоряжалась его временем, словно имела на это право. Молодому человеку не удавалось даже обдумать собственные планы на жизнь, да он и не понимал, как это делается – четкий план всегда был у мамы. «Надо построить баню», – решала она, и Максим отправлялся на дачу. «Нужно купить квартиру», – говорила она, и Максим отдавал все свои сбережения на первый взнос. К моральной и физической ответственности за семью с возрастом добавилась еще и финансовая.

– Максим, ты в воскресенье вечером дома?

– Да. А что?

– Хочу познакомить тебя с чудесной девушкой. Дочкой тети Тани.

Отказы не принимались. Маме непременно нужно было устроить судьбу сына по своему усмотрению, и она не сдавалась. Отвергнутую дочь тети Тани сменяла дочь тети Мани, тети Любы, дяди Вовы и так далее.

К сожалению, не только сыновья, но и дочери нередко в нашей культуре – в России порядка 70 % разводов, по данным Росстата, и немало «отсутствующих» отцов – становятся жертвами таких нарушений. Символическое партнерство с сыном или дочерью блокирует личную жизнь самой матери – место супруга оказывается занято – и вносит огромные трудности в будущее ребенка. Хорошо, если он сумеет со временем взбунтоваться и разорвать нездоровые отношения. Но часто этого не происходит. Дети остаются подле своих родителей, возвращая им сыновий или дочерний «долг». Даже женившись или выйдя замуж, они продолжают жить интересами родительской семьи: основное внимание, ресурсы, финансовые потоки идут туда. Что, к сожалению, часто приводит к тому, что их собственная семья разрушается.

Кто в семье диктует правила и ставит границы?Границы (ограничения) – это система правил семьи. То, что можно и что нельзя делать относительно других членов семьи и общества в целом. Именно родители знакомят ребенка с законами семьи и социума, доносят до него важные принципы и ценности взаимодействия с другими людьми.

Ребенку необходимы ограничения. Когда в семье не установлены четкие правила, он теряет базовую безопасность – не понимает, что можно, а чего нельзя, как необходимо себя вести, а как точно не стоит. Вне правил и ограничений ребенок испытывает постоянный стресс.

Самостоятельно в силу возраста и отсутствия опыта он не может определить «можно – нельзя». Это задача взрослых. Но сначала родители должны договориться между собой о четких правилах, а потом обсудить их с детьми и закрепить на постоянной основе. Если, к примеру, есть требование, чтобы подростки приходили домой не позже 22:00 (к тому же эта норма продиктована законом), оно должно соблюдаться всегда. Изо дня в день, а не «сегодня мама добрая и не заметит», «завтра у папы деловая встреча, его самого не будет дома», и так далее.

Правила – основа надежности семейной системы и базовой безопасности.

Их не должно быть много, вполне достаточно четырех-пяти (в дальнейшем мы рассмотрим конкретный пример семейных правил и создадим свои собственные), но они должны приниматься всеми.

Сложно устанавливать границы, когда «гром уже грянул» и дети привыкли к бессистемности. У родителей может возникнуть страх испортить внутрисемейные отношения и обострить и без того изнурительные конфликты. Но как бы то ни было, придется преодолевать капризы, недовольство и сопротивление.

Существует несколько уровней правил. Первый – «можно всегда». Родители определяют, что их ребенок, к примеру, может сам выбирать, с кем играть, дружить и какими занятиями увлекаться. Второй – «относительная свобода». Ребенок принимает решение сам, но в определенных границах: позавтракать нужно обязательно, но мама дает выбор: «Что ты будешь, блинчики или кашку?» Третий – «не приветствуется, но в особых случаях можно». Допустим, в выходной или праздник в виде исключения можно позже лечь спать. Четвертый – «категорическое нельзя». Таких запретов не должно быть много (как раз четыре-пять), но они обязательны. Убедительное и твердое «нет»: нельзя, к примеру, причинять боль животным, ночевать вне дома и т. п.

Профессор психологии Марина Мелия в своей книге «Отстаньте от ребенка» пишет: «Сегодня детей не принято ограничивать – ни в потреблении, ни в поведении… Свобода возведена в своего рода культ, поэтому нам совсем не хочется выглядеть белыми воронами – скрягами, менторами, тиранами, зажимающими собственных детей. Но такая вседозволенность, такое “безграничное” воспитание – по сути воспитание безразличное. Прикрываясь рассуждениями о свободе, мы на самом деле просто самоустраняемся».

Поэтому важно говорить о главных принципах ограничений. Подробнее о них можно прочесть в упомянутой выше книге.

Придерживаться естественных последствий

Суть этого принципа в том, чтобы прекратить решать за детей проблемы, которые возникают на их пути. Как правило, трудности – это следствия недальновидных поступков. Не захотел выучить урок без уважительной причины, значит, должен получить заслуженную двойку: маме точно не стоит звонить учителю и оправдываться, почему задание не было сделано. Был груб с другом, насмехался над ним, значит, останешься без компании: папе не нужно вызывать на разговор приятеля сына и уговаривать его изменить свое мнение.

При этом важно не путать правила и последствия с авторитарностью. Если ребенок получил двойку, естественное последствие – это трата времени на исправление плохой оценки в ущерб приятным занятиям, а не лишение телефона и тем более не физическое наказание. Необходимо сохранять доброжелательность. Осознанный родитель – не тот, кто злорадствует и возмущается: «Ну я же говорил!» – а тот, кто обращает внимание ребенка на проблему, может искренне посочувствовать и задать побуждающий вопрос: «Мне очень жаль, что сейчас получилось так. Это очень неприятно. Как ты думаешь, что поможет исправить ситуацию? Что можно сделать, чтобы в будущем было по-другому?»